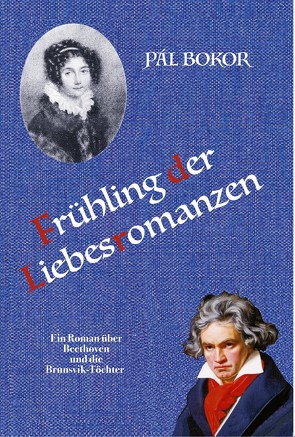

Am 5. Mai 1799 trifft Gräfin Anna von Brunsvik mit ihren zwei Töchtern und den beiden Dienern im Gasthof „Zum Goldenen Greif“ ein. Somit nimmt eine der mysteriösesten Liebesgeschichten des 18. Jahrhunderts ihren Anfang. Drei Männer kämpfen um die Gunst der zwanzigjährigen wunderschönen ungarischen Gräfin Josephine Brunsvik. Aufgrund seiner gesellschaftlich benachteiligten Herkunft hat ihr Klavierlehrer, der bis über die Ohren verliebter Ludwig van Beethoven keine Chance, sie zum Altar zu führen. Aber seinem persönlichen Charme kann weder die zwanzigjährige Josephine noch ihre Schwester Therese widerstehen. An wen fühlt sich Josephine mit ihren wahren, unstillbaren Sehnsüchten verbunden - zu Ludwig, oder zu einem reichen Wiener Anwärter, oder vielleicht zu einen mysteriösen dritten Mann? Im Frühling der Liebesromanzen ist alles möglich.

Aktualisiert: 2023-04-06

> findR *

Inhalt

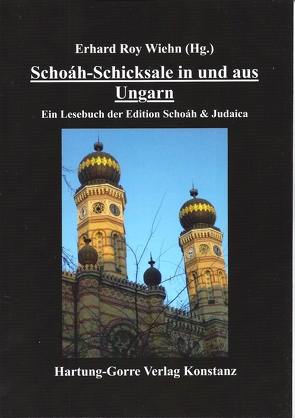

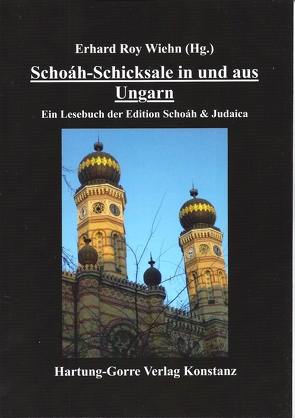

Erhard Roy Wiehn: Jüdisches Leben und Leiden in und aus Ungarn

Alexander Barzél: Was für eine Welt (1995

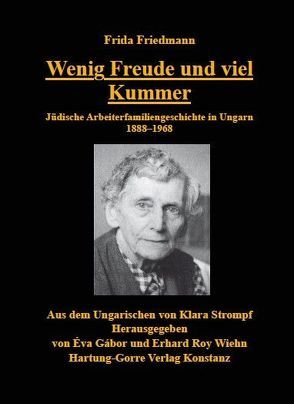

Frida Friedmann: Wenig Freude und viel Kummer (2013)

Mordechai H. Gidron: Trotzdem weitergelebt (2005)

Ioan Gottlieb: Euch werde ich's noch zeigen (2006)

Gabriel Groszman: Als Junge in Ungarn überlebt (2014)

David Guttmann: Homecoming (2015)

Gábor Hirsch: Als 14-jähriger durch Auschwitz-Birkenau (2011)

Paul Jakob Hronec: Der Flüchtling (2009)

Istvan Kadar et al.: Zwangsarbeit, Todesmarsch, Massenmord (2007)

Zelma Klein: Mein Zeugnis als Warnung (2006)

Pál Markovits: Stets bei Verstand sein (2006)

Therese Müller: Als junge ungarische Jüdin im Holocaust (2014)

Anna Ornstein: Versklavung und Befreiung (2001)

Klára Rajk: Den Kampfgeist nie verloren (2000)

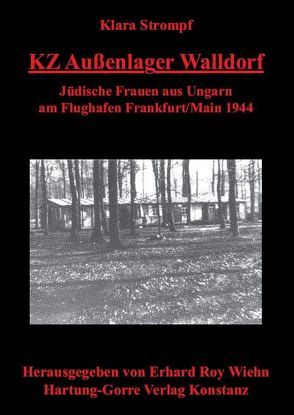

Klara Strompf: KZ Außenlager Walldorf (2009/2015)

Zsuzsa F. Várkonyi: Für wen du lebst (2005)

Agnes Weiss-Balazs: "Zusammen – Zusammen" (2005)

Ungarn in der Edition Schoáh & Judaica

Lesebücher der Edition Schoáh & Judaica

Herausgeber

Aus dem Vorwort von Erhard Roy Wiehn:

…

In diesem historischen Kontext ist das vorliegende Lesebuch Schoáh-Schicksale in (und aus) Ungarn zu verstehen, in dem 17 Geschichten von 17 Autorinnen und Autoren zusammengestellt sind. Meine allererste Buchpublikation zu dem, was sich dann in mehr als drei Jahrzehnten zur Edition Schoáh & Judaica entwickelte, trug und trägt den Titel: „Kaddisch – Totengebet in Polen – Reisegespräche und Zeitzeugnisse gegen Vergessen in Deutschland“ (Darmstadt 1984, 2. Auflage 1987).

Die erste Geschichte über jüdisches Leben und die Schoáh in Ungarn war in unserem Israeltagebuch enthalten, nämlich ein Gespräch mit unserem Freund Prof. Dr. Alexander Barzél. Weitere Ungarn-Publikationen folgten, und so lag es nahe, diese Schoáh-Schicksale für Ungarn zusammenzufassen. Wie man an der Literaturliste sieht, hätten wir unser Lesebuch noch etwas ausweiten können; vielleicht animiert die eine oder andere Geschichte jedoch dazu, sich das zugehörige Buch zu besorgen.

Unser Lesebuch enthält teils Originaltexte unserer Autorinnen und Autoren, teils auch Vor- oder Nachworte des Herausgebers. Diese Texte sind alphabetisch geordnet, was zu krassen Kontrasten führt, die jedoch in Kauf genommen werden, da sie zum Nachdenken anregen können, ebenso Wiederholungen, weil die einzelnen Geschichten möglichst originalgetreu erhalten bleiben sollten.

Für mich waren die Editionsarbeiten an diesem Lesebuch eine Art Wiederbegegnung mit Autorinnen und Autoren, von denen ich viele persönlich kannte und kenne, von denen etliche jedoch leider schon nicht mehr leben. Es waren Glücksfälle mit ihnen oder ihren Nachkommen und Freunden rechtzeitig in Kontakt gekommen zu sein, um durch unsere Publikationen ihre Schicksale vor dem Vergessen zu bewahren.

…

Aktualisiert: 2021-08-26

Autor:

Alexander Barzél,

Frida Friedmann,

Mordechai H Gidron,

Ioan Gottlieb,

Gabriel Groszman,

David Guttmann,

Gábor Hirsch,

Paul Jakob Hronec,

István Kádár,

Zelma Klein,

Pál Markovits,

Therese Müller,

Anna Ornstein,

Klara Rajk,

Klara Strompf,

Zsuzsa F Várkonyi,

Agnes Weiss-Balazs,

Erhard Roy Wiehn

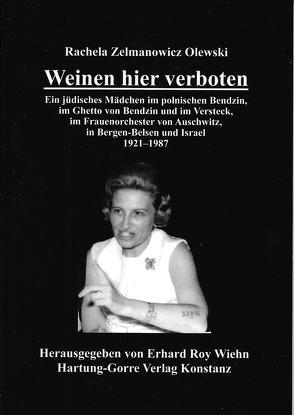

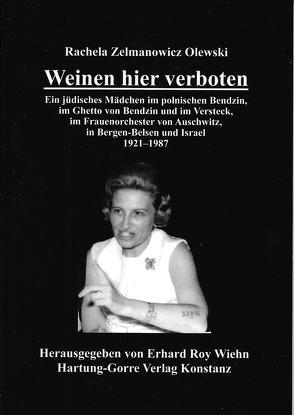

Erhard Roy Wiehn: "Ihr seid frei!" – Nachwort zu Rachela Zelmanowicz Olewski

Rachela Zelmanowicz Olewski lernte ich indirekt schon kennen, als ich ab Anfang Dezember 2013 für einige Monate intensiv mit den Editionsarbeiten der Lebens- und Überlebensgeschichte ihres Mannes Rafael Olewski beschäftigt war: Tor der Tränen – Jüdisches Leben im Schtetl Osięciny, Leben unter NS-Terror und in Auschwitz, Überleben im KZ Bergen-Belsen, dort im DP-Camp und in Celle 1914–1981 (447 Seiten, Fotos und Dokumente) erschien Mitte Juni 2014 im Hartung-Gorre Verlag, Konstanz. Die Buchvorstellung fand in Anwesenheit der Tochter und des Sohnes des Autors, Jochi Ritz-Olewski und Arie Olewski am 12. Oktober 2014 in der Synagoge von Celle statt.

Rachela Zelmanowicz wurde Anfang Oktober 1921 im polnischen Będzin/Bendzin – im "Jerusalem der Zaglembie" – in einer wohlsitutierten traditionellen jüdischen Familie nach ihrem vier Jahre älteren Bruder Zalman Dov (Ber, Beniek – Dov "Ben Barak") geboren, besuchte in Bendzin das Jüdische Gymnasium Fürstenberg und war Mitglied der zionistischen Hanoár Hazióni Bewegung. – Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs lebte Familie Zelmanowicz im Ghetto von Bendzin, wo die Mutter verstarb. Das Ghetto wurde im Sommer 1943 geräumt, die Familie Anfang August 1943 in das KZ Auschwitz-Birkenau deportiert. Der Vater wurde am Tag der Ankunft – seinem 53. Geburtstag – sofort durch Gas getötet; der Bruder wurde ermordet, nachdem er an der Revolte des Sonderkommandos in Birkenau teilgenommen hatte. Rachela spielte Mandoline und wurde als Amateurmusikerin Mitglied in dem von Alma Rosé geleiteten Mädchenorchester (Frauenorchester) in Birkenau. Ihr Überleben verdankte sie letzten Endes also ihrem Mandolinenspiel, Rozka Rembiszewska, die sie zum Orchester überredete, sowie dem Mädchen/Frauenorchester selbst. – Am 1. November 1944 wurde sie mit den übrigen noch lebenden Mitgliedern des Orchesters ins KZ Bergen-Belsen bei Celle verbracht und dort am 15. April 1945 von der britischen Armee befreit.

Nach der Befreiung ging sie ins nahegelegene Celle, wo sie ihren späteren Ehemann Rafael Olewski kennenlernte, der für das Zentralkomitee der befreiten Juden in der Britischen Zone tätig war. 1949 wanderte sie mit ihrem Mann und ihrer 1947 geborenen Tochter Jochevet (Jochi) nach Israel aus. Dort wurde 1950 ihr Sohn Arie geboren. In Celle und auch später trat sie nicht mehr als Musikerin auf, spielte aber für ihre Kinder auf einer aus Bergen-Belsen mitgebrachten Mandoline. Mitte April 1985 besuchte sie mit ihren beiden Kindern aus Anlaß des 40. Jahrestages der Befreiung die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen und auch das ehemalige KZ Auschwitz-Birkenau. Sie starb am 17. August 1987 in Israel.

Das Interview mit Rachela Zelmanowicz Olewski wurde seitens Yad Vashem am 25. Mai 1984 in hebräischer Sprache geführt und ist in Jerusalem archiviert. Rachelas Geschichte und Überlebensgeschichte erschien in englischer Sprache in Israel im Jahre 2009 unter dem Titel Crying is forbidden here! – Rachela Olewski (Zelmanowicz): Testimony – A Jewish girl in pre-WWII Poland and Liberation in Bergen-Belsen.

Aktualisiert: 2020-03-17

> findR *

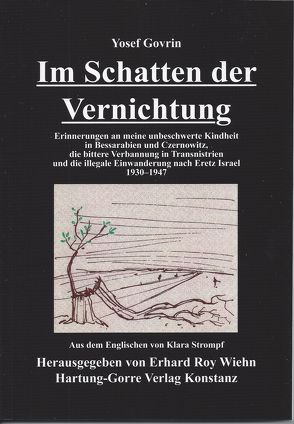

Aus der Sicht eines Kindes und Jugendlichen

Ich war 13, als Soldaten der Roten Armee am 20. März 1944 das Ghetto von Mogilew in Transnistrien befreiten – ein Gebiet zwischen den Flüssen Dnjestr und Bug in der südwestlichen Ukraine –, das sich entsprechend der von Nazi-Deutschland und dem faschistischen Rumänien im August 1941 unterzeichneten Absichtserklärung (Tighina-Abkommen) unter rumänischer Besatzungsverwaltung befand.

Wir wurden im Herbst 1941 unter brutalen Umständen nach Transnistrien deportiert, kurz nachdem rumänische Truppen in Bessarabien und in der Nord-Bukowina Zehntausende Juden auf Befehl des faschistischen Diktators Ion Antonescu niedergemetzelt hatten. Unter den Überlebenden des Blutbads, die nach Transnistrien verbracht wurden, waren Juden aus der Süd-Bukowina und aus der Gegend von Dorohoi, die integrale Teile des rumänischen Hoheitsgebietes waren. Die Juden aus diesen beiden Distrikten wie auch die überlebenden Juden aus Bessarabien und der Nord-Bukowina, wurden in Ghettos und Vernichtungslager nach Transnistrien deportiert, während die angreifenden Armeen Deutschlands und Rumäniens tief in das Territorium der Sowjetunion vordrangen.

Während dieser Todesmärsche in Transnistrien wurde mein Vater getötet, und auch viele Mitglieder meiner Familie, die in Edinetz und Umgebung lebten, sind ums Leben gekommen. Die Gesamtzahl der Juden in Bessarabien und der Bukowina, die im Holocaust zu Tode kamen, wird auf etwa 300.000 geschätzt. Nur 50.000 von 120.000 Juden, die von den rumänischen Behörden nach Transnistrien deportiert wurden, waren am Tag der Befreiung im März 1944 noch am Leben. Meine Mutter, zwei ihrer Schwestern und ich gehörten wie durch ein Wunder zu diesen Überlebenden.

Ich war 16, als meine Mutter und ich als illegale Immigranten die Küste von Eretz Israel (Land Israel) erreichten. Wir fuhren auf einem Frachter namens Knesset Israel mit 3.800 illegalen Einwanderern an Bord. Als wir den Hafen von Haifa erreichten, wurde unser Schiff von Marinesoldaten der British Navy gestürmt, die uns nach einem Kampf Mann gegen Mann zwangen, unseren Frachter zu verlassen und auf drei britische Zerstörer umzusteigen, die uns in ein Internierungslager auf Zypern brachten.

Nach elf Monaten Gefangenschaft auf Zypern (damals war ich schon fast 17) wurde uns erlaubt – diesmal schon legal –, nach Eretz Israel einzuwandern, und zwar im Rahmen der monatlichen Quoten-Erlaubnis von 750 Einwanderern, die die britischen Behörden für die Lagerhäftlinge in Zypern ausstellten. Das war im Oktober 1947, etwa sechs Wochen bevor die UN-Generalversammlung die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat beschloß. Die britischen Behörden hielten uns noch weitere zwei Monate im Internierungslager Atlit bei Haifa hinter Stacheldraht unter strenger militärischer Bewachung fest. Im Dezember 1947 wurden wir bedingungslos freigelassen und waren endlich wieder freie Menschen.

Mit dem starken Drang, in die israelische Gesellschaft integriert zu werden, und zwar in allen wichtigen Bereichen und in kürzester Zeit, bemühte ich mich, meinen gymnasialen Abschluß zu erreichen – während ich gleichzeitig für meinen Lebensunterhalt arbeiten mußte. Während der langen Jahre meines Universitätsstudiums (B.A., M.A. und Ph.D.) und angesichts der vielen Aufgaben, die ich während meiner 42 Jahre im diplomatischen Dienst des Staates Israel übernahm, wurden die Erinnerungen an die schrecklichste Zeit meines Lebens im Schatten des Todes in Transnistrien bewußt oder unbewußt beiseite geschoben, aber niemals vergessen.

Eine mündliche Zeugenaussage machte ich im Januar/Februar 1993 für die Abteilung Beweismaterial des Yad Vashem Memorial Instituts in Jerusalem in Form eines Video-Interviews. Diese damalige Aussage diente als Grundlage für die folgenden Kapitel meiner Erinnerungen. Sie werden hier beschrieben aus der Sicht eines Kindes und eines heranwachsenden Jugendlichen, eines Holocaust-Überlebenden, wie sie in meinem Gedächtnis eingeprägt sind. Hie und da werden die Erinnerungen auf dem historischen Hintergrund meines Elternhauses und der Stadt Edinetz dargestellt, wo ich meine Kindheit vor dem Ausbruch des deutsch-sowjetischen Krieges verbrachte. Eine Kurzfassung dieser Erinnerungen wurde im November 1997 in Yalkut Moreshet12 veröffentlicht.

Im vorliegenden Buch habe ich den Umfang der Schilderung etwas ausgeweitet und schrieb zusätzlich ein neues Kapitel über meine illegale Einwanderung nach Eretz Israel, die etwas mehr als ein Jahr dauerte.

Möge dieser Augenzeugenbericht als Kerze der Erinnerung dienen für die Opfer des Holocaust in Bessarabien und der Bukowina, aber auch für alle anderen Opfer der Schoáh, die zu unserem großen Schmerz nicht überlebten und den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland und die Wiedergeburt des Staates Israel nicht erlebten.

Yosef Govrin, Jerusalem 2007

Aktualisiert: 2021-09-19

> findR *

Aus dem Nachwort von Klara Strompf

Bunkerblätter-Tagebuch-Textarbeit als Lebenserfahrung

… Plötzlich sah ich den Autor Dr. David Fischer vor mir, wie er in der klirrenden Kälte mit seinen vier "Budengenossen" im Hüttenversteck sitzt, mit Frostbeulen an den Fingern, mit Bandagen und Handschuhen (vgl. S. 50 f., 250, 252, 254 f. 323, etc.), wie er versucht, die Zeilen einzuhalten, verständlich und möglichst lesbar zu schreiben. In diesem Moment wusste ich: Wir müssen dieses Manuskript retten, das ja Überlebensschicksale enthält, unter kaum vorstellbaren physischen und psychischen Bedingungen geschrieben, vor allem unter der ständigen Bedrohung, entdeckt zu werden, was unweigerlich den Tod aller Hüttenbewohner bedeutet hätte.

Als ich anfangs dachte, dass meine Sprachkenntnisse bei dieser Arbeit nicht gefordert würden, hatte ich mich gründlich geirrt. Dr. Fischer kommt und geht zwischen den Sprachen (dazu S. 368) wie kaum ein anderer, ein richtiger Europäer: Er denkt häufig ungarisch (deswegen konnte ich seinen Gedanken, seinem Humor, seinen Redewendungen immer sehr gut folgen, denn Ungarisch ist meine Muttersprache!), er schreibt österreichisches Deutsch, zwischendurch zitiert er aber ohne weiteres Lateinisch, Französisch, Englisch, Hebräisch, Slowakisch, alles kreuz und quer aus großen Mengen literarischer und wissenschaftlicher Werke. Er erklärt uns das Marxsche "Kapital", den Sinn des Sozialismus, kommentiert mit seinen eigenen sozialphilosophischen Gedanken. Dann zitiert er aus der Bibel, beschäftigt sich intensiv mit dem 1. Buch Mose, aber auch mit chinesischer und arabischer Kultur, mit den spanischen, portugiesischen und britischen Kolonialreichen, mit Kriegen und Revolutionen.

Er spielt vor unseren Augen fast wie ein Jongleur mit der Entwicklung der Menschheit und mit der ganzen Weltgeschichte, er zieht Parallelen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, diskutiert Einsichten, die heute genau so aktuell sind wie vor 2000 oder 3000 Jahren. Die Menschen nämlich, die Geschichte "machen", sind immer Menschen mit den gleichen Tugenden und Lastern und geblieben; z. B. ein Diktator war und ist immer ein Diktator mit den gleichen abstoßenden herrschsüchtigen Attitüden.

Im Zusammenhang seiner sozialistischen Einstellung – trotz seines bürgerlichen Gesellschaftsstandes – habe ich schon bald geahnt, dass er im Hüttenversteck nur ein winzig kleines Licht der Hoffnung suchte, das er in der erhofften Stärke der Sowjetunion, in der Roten Armee fand, die der bösen Realität der Schoah eine Ende setzen und die Nazi-Verbrecher vernichten würde, damit danach eine gerechtere Welt aufgebaut werden könnte (tatsächlich wurde Bratislava von der sowjetischen Armee im April 1945 befreit).

…

Aktualisiert: 2023-01-05

> findR *

Aus dem Vorwort der Autorin

Es fiel mir nicht leicht, dieses Buch zu schreiben. Tief vergrabene Schmerzen wieder ans Tageslicht bringen zu müssen, gehörte dazu. Aber es war mir ganz klar, dass ich mich dieser Arbeit unterwerfen musste. Das schuldete ich allen, die umgekommen waren, aber auch meinen Kindern und Kindeskindern und nicht zuletzt der Geschichte.

Auch nach so vielen Jahren kann ich Tante Fruma, die ältere Schwester meiner Mutter, immer noch vor mir sehen, eine hübsche Frau mit zwei Kindern: Da ist Lusio, mein Cousin, ein Jahr älter als ich, dünn, groß, kurzsichtig und sehr intelligent. Dann sehe ich seine kleine Schwester Betty, ein süßes zweijähriges Mädchen mit honigfarbenem lockigem Haar und blauen Augen. Ich sehe auch Tante Donia vor mir, die so gut singen konnte, und ihre zwei Kinder: Nusia, fünf Jahre alt, ein kluges und schönes Kind, sowie ihr Brüderchen Baby Beno. Alle sehe ich klar und deutlich vor mir.

Unser Großvater Jakob Haber aus Horodenka, der sein ganzes Leben dem Zionismus gewidmet hatte, war sehr stolz auf seine Familie und auf alle seine Enkelkinder. Großvater plante, in seinen alten Tagen nach Palästina auszuwandern, er wollte im Heiligen Land begraben sein, und er wollte vor allem eine bessere Zukunft für seine Enkelkinder.

Nach dem Sechstagekrieg im Jahre 1967 stand ich das allererste Mal in Ehrfurcht vor der Klagemauer in Jerusalem. Ich schaute an den mächtigen, uralten Steinen empor, sah Wildpflanzen zwischen den Mauerritzen wachsen; es waren die Steine, die ich auf einem Bild bei meinem Großvater gesehen hatte, das er mir in Polen seinerzeit immer wieder zeigte.

Tränen liefen über meine Wangen, als ich mich dort an alle Familienangehörigen erinnerte, die dem Holocaust zum Opfer gefallen waren und die die Geburt des Staates Israel nicht erleben durften. Ich bin die Einzige meiner ganzen Familie, die überlebte. Ich bin die Einzige, die im Namen meiner Familie sprechen und berichten kann, was damals geschah. Und das versuche ich hier.

Aktualisiert: 2023-03-27

> findR *

Aus dem Nachwort der Übersetzerin Klara Strompf

….Welches Bild von Frida Friedmann hat sich in mir entfaltet?

Obwohl sie nur sechs Grundschulklassen besuchen konnte, hat sie sich ihr Leben lang stark für die Welt interessiert, hat von "gelernten Nachbarn", von ihren eigenen Kindern, von Menschen, die sie schätzte, immer sehr viel erfragt und ließ sich auch gerne "erklären und belehren". Sie las Bücher und alle Zeitungen, die sie in ihre Hände bekam. Sie besaß eine außergewöhnliche soziale Sensibilität, sah die Ungleichheit zwischen Arm und Reich ganz genau und stellte diese immer wieder in Frage. – Ich bewundere diese tapfere Frau, die in ihrem Leben so viele Schicksalsschläge verkraften mußte: Unfälle und Unglück in der Familie, finanzielle Sorgen, den Verlust von Brüdern, Eltern, Schwester, Ehemann und Kindern, die entweder verunglückt, durch Selbstmord oder eines natürlichen Todes gestorben oder der Barbarei der Schoáh zum Opfer gefallen sind wie z.B. ihre Schwester Regina mit Ehemann und drei Kindern in Kamenez-Podolski (Südwest-Ukraine) oder ihre Tochter Ilusch während eines gewaltsamen Todesmarsches von Budapest nach Wien. Sie mußte immer wieder bei Null beginnen, und sie hat es immer wieder geschafft, sich über Wasser zu halten.

….

In Fridas einfache Texte … drängen sich immer wieder die Politik und historische Ereignisse hinein, die wir aus Geschichtsbüchern kennen. Es ist wirklich faszinierend (Frida würde dieses Wort nie benutzt haben), wie eine Frau mit bescheidener Bildung, aber mit riesiger Weltoffenheit und ständigem Wissensdurst die ungarische Geschichte und die Weltgeschichte zwischen 1888 und 1968 mit eigenen Augen sah und erlebte und wie sie darüber berichtet!

Aktualisiert: 2019-12-11

> findR *

Über die Schoáh in Ungarn und Jugoslawien ist auch in deutscher Sprache einiges publiziert worden, über die Zwangsarbeit im Kupferbergwerk Bor in Jugoslawien jedoch kaum, und dazu zählen die von uns herausgegebenen Erinnerungen von Pál Markovits, Stets bei Verstand sein (Konstanz 2006), die eigentlich zur vorliegenden Sammlung gehören und zusammen das Bild der Zwangsarbeit im Lager Bor um so mehr verdeutlichen, ebenso die Schrecken des finalen Todesmarsches und des Massenmordes durch Erschießen. Das alles darf nicht "im Nebel der Vergangenheit verschwinden" (Szabolcs Szita in seiner profunden Einleitung). - Herzlich zu danken ist allen beteiligten Autoren dafür, daß sie diese wichtige Erinnerungsarbeit auf sich genommen haben.

Aktualisiert: 2019-03-28

Autor:

Lidia Gál,

István Kádár,

László Lindner,

Bálint Papp,

Viktória Pelcz,

Miklós Perl,

Gábor Sólyom,

Klara Strompf,

László Szauer,

Ádám Szinger,

Szabolcs Szita,

Erhard R Wiehn

Dieses Buch veranschaulicht am Beispiel einer Biographie das letztlich doch immer wieder unvorstellbar große Verbrechen, das während der NS-Zeit von Deutschen an der jüdischen Bevölkerung Europas begangen wurde. Es geschieht hier in einer außergewöhnlich eindrucksvollen Form: Zwischen den unzähligen Schilderungen rassistischer Grausamkeiten, Terror, Folter und Mord spüren wir die so feine und hochdifferenzierte Persönlichkeit von Therese Müller, die sich trotz alledem eine von tiefer Humanität geprägte Grundhaltung bewahren konnte.

Immer wieder kommt Therese Müller darauf zu sprechen, dass es vor allem die Liebe war, die sie in ihrer Kindheit und Jugend von der Familie und den Freunden empfing, die es ihr später ermöglichte, nach 1945 ein in einem zwischenmenschlichen Sinne so reichhaltiges Leben zu führen. Und dies heißt bei Therese Müller, eben nicht zu verdrängen, was geschah, sondern genau zu erzählen, was sie erlebte, damit stets zugleich an diejenigen zu erinnern, die aus ihrer Familie im Holocaust getötet wurden. Zudem aber hat sie stets ebenso einfühlsam die Gegenwart im Bewusstsein, d.h. diejenigen, zu denen sie heute spricht. So betont Therese Müller gleich auf ihren ersten Seiten ausdrücklich, dass sie "gleichzeitig über das menschliche Vertrauen und die seelische Kraft berichten" möchte (S. 29). Dies gibt ihrem Buch etwas wirklich Zukunftsweisendes. Ihre Art zu erzählen ist mehr als eine Erinnerung an die eigene Familie, ist mehr als ein weiteres konkretes Beispiel für den millionenfachen Mord im Holocaust. Die Autorin Therese Müller erzählt nicht "nur" von zwischenmenschlichem Vertrauen, sondern sie ist es selbst, die mit jedem Wort und jeder Geste eben diese große "seelische Kraft" verkörpert. Dies weist weit über die historische Epoche des Holocaust hinaus.

Klara Strompf ist es in bemerkenswerter Weise gelungen, in ihrer Übersetzung auch diesen Erzählstrang, diesen Subtext, der sich durch das gesamte Buch zieht, mit ins Deutsche zu übertragen. Bereits beim Lesen der ersten Seiten spürt man, dass sie sich nicht nur unendliche Arbeit mit der korrekten Übersetzung und der Recherche nach weiteren Familiendaten und historischen Zusammenhängen machte, sondern an vielen einzelnen Textstellen selbst innehielt und Therese sehr nahe ist. Ihre eigene Familiengeschichte deckt sich in so vielen Facetten mit der von Therese Müller. Sie stammen beide aus Jászberény. Sie kennen die gleichen Straßen und Häuser. Der Bahnhof (S. 62 u. 143), von dem aus Therese mit ihrer Familie deportiert wurde, ist ebenso Teil der Geschichte von Klara Strompf; auch sie ist ungarische Jüdin. Und noch etwas sehr Entscheidendes verbindet sie. Auch Klara Strompf verharrt nicht in der Welt der Vergangenheit und des Schmerzes, auch sie engagiert sich immer wieder voller Energie als Brückenbauerin in die Gegenwart und die Zukunft.

Aktualisiert: 2019-12-11

> findR *

Für Gegenwart und Zukunft

Klara Strompf nennt ihr Buch schlicht KZ Außenlager Walldorf. Darin schildert sie minutiös die jahrelangen Recherchen zur Geschichte des damaligen Frauen-Lagers am Flughafen Frankfurt/Main, eine Erinnerungsarbeit, an der sie selbst seit vielen Jahren mit schier grenzenlosem Engagement teilnimmt. Das Lager Walldorf, ein Außenlager des KZs Natzweiler-Struthof im Elsass, war klein im Vergleich zu Stammlagern wie Auschwitz, Majdanek oder auch Bergen-Belsen. Und doch waren die Inhaftierten als Arbeitssklavinnen hier ebenso rechtlos wie in anderen Lagern, schutzlos ausgeliefert der Mordmaschine des NS-Staates und dem Sadismus der SS.

Etwa 1.700 Mädchen und junge Frauen im Alter von 13 bis ca. 40 Jahren wurden im Sommer 1944 von Auschwitz in das KZ-Außenlager Walldorf verbracht, um auf dem nahegelegenen Frankfurter Flughafen eine betonierte Rollbahn zu bauen, die man für den ersten deutschen Düsenjäger brauchte. Es waren ungarische Jüdinnen, die unter unmenschlichen Bedingungen schwerste körperliche Arbeiten verrichten mussten.

Bei Hungerrationen, die kaum zum Überleben reichten, mussten sie Baumstämme schleppen, Baumwurzeln aus der Erde hacken, den Boden nivellieren und planieren, Zementsäcke schleppen, betonieren. Auch bei Minusgraden mussten sie in dünnen Sommerkleidern arbeiten, manche von ihnen hatten nicht einmal Schuhe. Je mehr wir darüber wissen, um so monströser erscheint uns heute, was Menschen Menschen antun können.

Als Klara Strompf vor Jahren nach Mörfelden-Walldorf zog, wusste sie zunächst nicht, was einst in ihrer direkten Nachbarschaft geschehen war. Und als sie vom KZ-Außenlager Walldorf erfuhr, war ihre spontane Reaktion: So schnell wie möglich fort von hier! Doch sie blieb, und nicht nur das. Bald erfuhr sie, dass die Stadt Mörfelden-Walldorf eine Ausstellung zur Geschichte des Lagers vorbereitete, bot sofort ihre Mitarbeit an und vermittelte zunächst den Kontakt zu Margit Horvath, einer der Überlebenden des KZ Außenlagers Walldorf. So entstand die Ausstellung mit Margit Horvaths Biografie im Zentrum, die viele Menschen berührte und insbesondere bei Oberstufenschülerinnen und -schülern den Wunsch nach eigenen Recherchen weckte.

Durch den Kontakt zu Margit Horvath hatte Klara Strompf eine große Tür geöffnet, die zu weiterer Beschäftigung mit der Geschichte des Lagers führte, uns immer neue Dimensionen dieses KZ-Außenlagers erfahren ließ, und sie hatte zugleich eine Tür geöffnet zu ihrem Wohnort, der ihr bis dahin fast unbekannt war. Sie nahm nun aktiv Kontakt zur deutschen Bevölkerung auf, obwohl ihr das aufgrund der eigenen Familiengeschichte zunächst nicht leicht fiel.

Doch bald arbeitete sie nun gemeinsam mit vielen Ortsansässigen unermüdlich daran, die Geschichte des Lagers aufzuklären und immer besser zu verstehen. Dies war für sie nicht einfach; denn mit den Biografien der KZ-Überlebenden rekapitulierte sie stets aufs Neue ihre eigene Familiengeschichte. Sie wollte wissen, doch dieses Wissen tat weh.

Trotzdem wollte sich nun nicht mehr von der deutschen Umgebung abgrenzen, denn schließlich wohnte sie nicht nur hier, sondern hatte sich nun vor Ort auch engagiert. Aber gerade wenn man sich nahekommt, wird immer wieder schmerzlich spürbar, dass nichtjüdische Deutsche und Juden trotz eines gemeinsamen Interesses und auf der Basis gegenseitiger Sympathie nicht einfach zusammenarbeiten können.

Klara Strompf zeigt jedoch, dass Distanzen abgebaut werden können, produktive Zusammenarbeit und sogar Freundschaften möglich sind. Sie reflektiert stets aufs Neue, sie ist ein positiv denkender Mensch, sie sucht den Dialog, sie hat unglaublich viel Energie, sie kann und will nicht vor Hindernissen stehen bleiben, sondern schafft es immer wieder, diese zu überwinden.

Aktualisiert: 2022-08-05

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Bücher von Strompf, Klara

Sie suchen ein Buch oder Publikation vonStrompf, Klara ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Strompf, Klara.

Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher

von Strompf, Klara im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die

Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus

unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und

populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich

bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch

von Strompf, Klara .

Strompf, Klara - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher

von Strompf, Klara die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten

vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher

verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:

Unser Repertoire umfasst Bücher von

- Strömquist, Liv

- Strömqvist, André

- Strömqvist, André

- Strömsdörfer, Dennis

- Strömsdörfer, Dennis

- Strömsdörfer, Hans

- Strömsdörfer, Hans

- Strömsdörfer, Johanna

- Stromsdörfer, Johanna

- Stromsdörfer, Johanna

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie

unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien

zu finden. Neben Büchern von Strompf, Klara und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und

einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem

Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die

bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,

Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

das Team von Buchfindr.