Arbeit

Text: Peggy Deamer

Laut einer Umfrage der deutschen Bundesarchitektenkammer betrug das Gesamt-Brutto-Jahresgehalt in Architektur- und Planungsbüros angestellter Kammermitglieder im Jahr 2021 im Durchschnitt 58.986 €, der Median lag bei 53.000 €. Bei weniger als 10 Jahren Berufserfahrung lag der Median bei 48.000 €. Knapp ein Drittel der Architekt*innen in Architektur- und Planungsbüros in Deutschland ist in Büros mit weniger als 10 Personen angestellt. Insbesondere Frauen sind häufiger in kleinen Büros angestellt. In großen Büros mit 50 und mehr Beschäftigten arbeiten gerade einmal 23 % der Architekt*innen. 47 % der europäischen Architekt*innen sind Partner*innen, Geschäftsführer*innen oder alleinige Inhaber*innen ihrer Büros.

Prolog: Wie sind wir an diesen Punkt gekommen?

Eine junge Zuhörerin hat vor kurzem auf einem Symposium die angesehenen Podiumsgäste gefragt, was sie von einem beruflichen Werdegang im Bereich Architektur erwarten könne. Einer der Teilnehmenden gab die inbrünstige Antwort: „Architektur ist kein Beruf. Sie ist eine Berufung!“

Diese Antwort zeugt von einer Selbsttäuschung und zeigt die ideologische Falle auf, in die Architekt*innen immer wieder tappen: Wir glauben gar nicht, dass wir arbeiten. Wir gehen ins Büro, wir bekommen ein Gehalt, sind aber der Meinung, dass das, was wir produzieren – nämlich Entwürfe –, mehr ist als ein Produkt oder eine Dienstleistung. Zwar erschaffen wir ein Objekt (ein ziemlich großes sogar), aber wir mögen die Vorstellung nicht, dass wir eine „Ware“ herstellen. Wir vergleichen uns mit Ärzt*innen und Rechtsanwält*innen, glauben aber, dass unsere Arbeit zu kreativ und kulturell zu bedeutsam ist, um unter „Dienstleistung“ eingeordnet zu werden. Folglich können wir unsere Arbeit nicht als Arbeit begreifen.

Wenn man bedenkt, dass die meisten Beschäftigten im Architektursektor für durchschnittlich 55.000 Dollar im Jahr 70 Stunden in der Woche arbeiten sollen, dann sind das 15 Dollar pro Stunde, also ungefähr so viel wie meine Tochter fürs Babysitten bekommt und auch nicht mehr als ein Fabrikarbeiter verdient.1 Im Vergleich zu Dienstleistungsberufen beträgt das Einstiegsgehalt bei Architekt*innen – mit einer vergleichbaren Ausbildungsdauer an einer der Spitzenhochschulen wie Yale – weniger als ein Drittel des Gehalts von Anwält*innen und Ärzt*innen. Nach sechs Jahren schließt sich die Lücke etwas, liegt aber immer noch lediglich bei knapp über 45 Prozent.2

Der Grund, warum sich Architekt*innen in dieser Situation wiederfinden, liegt nicht nur in der Unfähigkeit, ihre Arbeit als Arbeit zu erkennen, sondern auch in der lächerlichen Vorstellung vom Entwerfen, die von der eigentlichen Arbeit abgekoppelt ist. Architekt*innen gestalten, Bauunternehmer*innen bauen; wir machen Kunst, sie arbeiten. Diese Aufteilung, im konzeptuellen, aber auch vertraglichen Sinne, verhindert nicht nur, dass Architekt*innen die oben beschriebenen finanziellen und monetären Vorteile der anderen Branchen erhalten, sie nimmt ihnen auch ihre gesellschaftliche Relevanz und ihre persönliche Zufriedenheit. Die Ähnlichkeit zwischen Architektur und McDonald’s als margenschwachen Branchen ist nicht von der Hand zu weisen. Wie oft haben wir schon die Rechtfertigung des unterbezahlten Beschäftigten gehört: „Wie kann ich mehr Geld verlangen, wenn ich weiß, dass der/die Chef*in auch schlecht bezahlt wird?“3 Wenn wir Entwerfen getrennt von Arbeit betrachten, kommt uns unsere gesellschaftliche Relevanz abhanden, da wir uns nicht als Teil der Arbeiter*innenklasse begreifen. Wenn wir über Mindestlöhne diskutieren, über Streiks von nicht gewerkschaftlich organisierten Lebensmitteldienstleistern lesen, oder wenn wir Entwürfe produzieren, die unter menschenunwürdigen Bedingungen von Arbeiter*innen in Asien und dem Nahen Osten gebaut werden, dann scheint uns all das nichts anzugehen. Mehr noch, Marx hat deutlich gemacht, dass Arbeit eine soziale Frage ist, nicht nur weil sie die Arbeitenden verbindet, sondern auch, weil sie jeden Aspekt unseres privaten Umfelds und unserer psychischen Innenwelt durchdringt.

Wie lässt sich verhindern, dass Kunst und Kreativität von den Themen Arbeit/Lohnarbeit, Wert und Geld getrennt werden? Und warum ist die Vorstellung so weit verbreitet, dass Arbeit grundsätzlich keinen Spaß macht, nicht kreativ und ästhetisch ist? Theoretiker*innen, und zwar sowohl jene mit utopischen als auch jene mit pragmatischen Ideen, die den kreativen Charakter von Arbeit verfechten, können uns befreiende Sichtweisen auf neu strukturierte Konzeptionen und Formulierungen von Arbeit eröffnen. Die Implikationen für die Architektur sind hier von wesentlicher Bedeutung.

Teil I: Kunst als Arbeit/Lohnarbeit

„Ich war schon immer der Überzeugung, dass Kunst eine Lohnarbeit ist, die eine angemessene Vergütung verdient. Es ist oft schwierig, dies auf allen Ebenen des Kunstsystems geltend zu machen. Ich bin mir sicher, dass alle Beteiligten darin übereinstimmen, dass Kunst einen ‚Wert‘ hat, aber wenn es um deren Vergütung geht, wird die Sache diffus. Ich finde die Annahme problematisch, dass Kunst zu produzieren an sich lohnenswert ist und keine Vergütung braucht.“4 (Christine Hill)

Während die Ästhetik dazu tendiert, sich von Fragen der Arbeit zu distanzieren, sind beide – Ästhetik und Arbeit – doch historisch miteinander verflochten. Arbeit als Begriff, der sich vom Prinzip der Lehenspflicht unterschied, kristallisierte sich im späten 15. Jahrhundert mit jenen Handwerkern heraus, die Waren für den Handel bereitstellten. Der Umstand, dass diese Waren aus „freier Arbeit“ stammten, erlaubte es, ihnen einen Tauschwert zuzuschreiben.5 Obwohl die handwerkliche Arbeit nicht von Arbeitern im Auftrag der Arbeitgeber geleistet bzw. zwischen unabhängigen Händlern getauscht wurde, war sie doch von zentraler Bedeutung für das merkantile System, den Vorboten des Kapitalismus.6 Als durch die Industrialisierung der Einfluss der Zünfte auf die „freien“ Handwerker abbrach, wurden diese zu autonomen Arbeitern; gleichzeitig wurde ihre Arbeit, wie alle Arbeit, als Arbeitskraft tauschbar. Mit dieser Veränderung entstand die Unterscheidung zwischen Künstlern und Handwerkern, da Handwerker nun am Fließband standen. Für Marx besaß die Kunst als geistige Produktion das Potential, der kapitalistischen Besitzergreifung von Arbeit zu entgehen. Demnach sind wir alle potentiell Künstler*innen, da der Begriff „Künstler“ nur in Gesellschaften existiert, die durch Arbeitsteilung definiert und strukturiert sind.

„In einer kommunistischen Gesellschaft gibt es keine Maler, sondern höchstens Menschen, die unter anderem auch malen“, schreibt Marx.7 In einer idealen Gesellschaft, „wo Jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann“, ist es möglich „heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden.“8

Die künstlerische Arbeit ist jedoch nach Marx nicht frei, wenn sie dem Kapitalismus in die Hände spielt. „Ein Schriftsteller ist ein produktiver Arbeiter, nicht insofern er Ideen produziert, sondern insofern er den Buchhändler bereichert, der den Verlag seiner Schriften betreibt, oder sofern er der Lohnarbeiter eines Kapitalisten ist.“9 Auch wenn Marx die kapitalistische Umklammerung der Tätigkeiten sicherlich nicht gutheißt, verweist er doch auf deren Unvermeidbarkeit.

Im frühen 20. Jahrhundert gingen die russischen Konstruktivisten mit ihrer Behauptung, dass Kunst Arbeit sei, noch einen Schritt weiter. Angesichts der politischen Atmosphäre versuchten sie auf überzeugende Weise darzulegen, dass die Kunst proletarisch und nicht bürgerlich sei, indem sie deren Verwandtschaft mit der Produktion hervorhoben. Wladimir Majakowski hat 1928 in der Zeitschrift Contemporary Architecture die für die Dichtung erforderlichen Voraussetzungen aufgelistet. An erster Stelle findet sich der Kommentar: „Dichten ist eine Produktion. Ungemein schwer, ungemein kompliziert, aber eine Produktion.“ Später fügt er hinzu: „Nur die Produktionstheorie der Kunst wird den Zerfall, die Grundsatzlosigkeit des Geschmacks, den Individualismus des Urteils beseitigen. Nur die Produktionstheorie wird den verschiedenen Arten der literarischen Arbeit die richtige Stelle zuweisen: dem Gedicht wie der Mitteilung des Arbeiterkorrespondenten. Sie wird an Stelle mystischer Erörterungen über ein poetisches Thema die Möglichkeit geben, exakt an die reifgewordene Frage nach der dichterischen Entlohnung und Bewertung heranzugehen.“10 Ebenso, wenn auch früher, schrieb Alexander Malinowski, alias Bogdanow: „Kreatives Schaffen, ob technologisch, sozio-ökonomisch, politisch, häuslich, wissenschaftlich oder künstlerisch, ist eine Form von Arbeit […], deren Produkt nicht ein repetitives, vorgefertigtes Stereotyp ist, sondern etwas ‚Neues‘. Es gibt keine und kann keine strikte Abgrenzung zwischen kreativem Schaffen und gewöhnlicher Arbeit geben; nicht nur gibt es auf allen Ebenen ein Wechselspiel, es ist oft auch unmöglich zu sagen, welche der beiden Bezeichnungen zutreffender wäre […].“11

Diese inspirierenden Äußerungen verdanken sich zwar einer erzwungenen konformistischen Haltung zum Kommunismus, dennoch zeugen sie auch von der Bereitschaft, Kunst nicht nur als Arbeit zu betrachten, sondern ihre Koexistenz in einem durch Arbeit definierten sozialen Gefüge anzuerkennen. Die deutschen Marxisten jener Zeit, obwohl sie im Gegensatz zu den Russen den Sozialismus aus der Außenperspektive betrachteten, teilten diese Überzeugung. Einige Mitglieder der Frankfurter Schule, darunter vor allem Walter Benjamin, griffen die Idee auf, dass die Arbeit als Modell für die Kunst dienen könnte. In Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1935) verknüpft Benjamin geistige und künstlerische mit materieller und technischer Produktion. Damit folgte er Bertolt Brechts Anweisungen für ein episches Theater, das die Unterscheidung von Autor*innen und Darsteller*innen, Darsteller*innen und Bühnenarbeiter*innen sowie Darsteller*innen/Bühnenarbeiter*innen und Publikum aufhebt, da alle als kreativ Arbeitende betrachtet werden.

In einigen künstlerischen Praktiken in den späten 1960er- und 1970er-Jahren wurde, wie auch bei den Konstruktivisten, das Eindringen des Arbeitsbegriffs in die künstlerische Praxis diskutiert. Um der Erschöpfung des Kunstbegriffs entgegenzuwirken, inszenierte die Artist Placement Group (APG) sogenannte „Placements“, die gleichermaßen Performance und finanzielle Verhandlung waren.12 Sie sorgte dafür, dass die Kunst nicht von Wertesystemen, Arbeit und sozialem Wandel abgekoppelt wurde, indem sie Gewerkschaftsvertreter*innen in ihrem „Vorstand“ oder ihre Künstler*innen in Industriebetrieben und öffentlichen Institutionen unterbrachte, damit diese sich vor Ort an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen beteiligen konnten.

In der gleichen Tradition steht der etwas später durch den französischen Kunstkritiker Nicolas Bourriaud geprägte Begriff der Relationalen Ästhetik, mit der eine bestimmte Entwicklung in der Kunst der 1990er-Jahre beschrieben wird und die sich für eine Kunst einsetzt, die, „sich als redaktionelles Instrumentarium versteht, mit dem soziale Formen verändert, umstrukturiert und in ursprüngliche Szenarien integriert werden, wobei das Narrativ, auf dem ihre illusorische Legitimität begründet wurde, dekonstruiert wird. Der Künstler überschreibt bestehende Programme mit neuen und schlägt andere Verwendungsmöglichkeiten für die uns zur Verfügung stehenden Techniken, Werkzeuge und Räume vor.“13

In ihrer 1996 eröffneten Volksboutique in Berlin betrieb Christine Hill, die mit der Relationalen Ästhetik in Verbindung gebracht wird und die „immer der Überzeugung war, dass Kunst Arbeit ist und eine angemessene Entlohnung verdient“14, einen Secondhandladen, in dem sie in der Doppelrolle als Künstlerin und Verkäuferin Tee servierte, Secondhandkleidung verkaufte und Diskussionen anstieß. Als sie das Projekt 1997 für die documenta X in Kassel einrichtete, übertrug sie die Rolle der Verkäuferin im Secondhandladen auf Stellvertreterinnen. In einem anderen Fall kochte und servierte Rirkrit Tiravanija den Besucher*innen seiner Ausstellung Untitled 2002 Essen – das Werk wurde vom Guggenheim Museum mit Unterstützung von American Express angekauft, dessen PR-Abteilung die Programmgestaltung übernahm und nachfolgende Projekte und Veranstaltungen konzipierte.15

Bourriauds Relationale Ästhetik wurde von Künstler*innen, die außerhalb des Systems von Museen und Galerien arbeiteten, für ihre pseudo-soziale Beschäftigung mit einem exklusiven Publikum kritisiert. Dennoch agierten die künstlerischen Vertreter*innen der Relationalen Ästhetik in dem vollen Vertrauen, dass ihre Arbeit innerhalb eines Wertesystems funktionierte, mit dem gespielt werden konnte. Eine andere Sichtweise auf diese Beziehung zwischen Wert und Kunst vertrat der französische Philosoph Jacques Rancière. Rancière betonte, dass Arbeit durch die Logik der Kunst geprägt sei und nicht umgekehrt. In Die Aufteilung des Sinnlichen – Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien (2006) schreibt er, dass das „ästhetische Regime“ der Kunst (im Gegensatz zum trivialeren „ethischen Regime“ oder „poetischen Regime“) mit seiner „Formalität“ und „Sinnlichkeit“ unsere politischen Identitäten und damit auch unsere Haltung zur Arbeit prägt.16 In Die Nacht der Proletarier (1981) vertritt Rancière die Ansicht, dass die Arbeiter in der Französischen Revolution von 1830 nicht gegen ihre harten Lebensbedingungen kämpften, sondern gegen die Begrenztheit ihres Lebens. Anstatt sich nachts für die Arbeit am nächsten Tag zu erholen, lasen sie die Werke von Dichtern und Schriftstellern, die wiederum ihre Nächte damit verbrachten, eine Sprache der Befreiung zu erschaffen. Nachdem sie sich diese Sprache angeeignet hatten und dieses andere Leben lebten, verfügten die Arbeiter über die für eine Rebellion erforderlichen Strategien. Die künstlerische Praxis „antizipiert die Arbeit, weil sie deren Prinzip verwirklicht, nämlich die Umwandlung der sinnlichen Materie in die Selbstdarstellung der Gemeinschaft“.17 Unabhängig davon, ob die Kunst ihrer Verbindung zur Arbeit vorausgeht oder ihr folgt, haben Künstler*innen und Ästhetiker*innen in der Vergangenheit den schmalen Grat dazwischen immer wieder erkundet. Warum ist das an der Architektur vorbeigegangen?

Teil II: Arbeit als Kunst/Spiel

„Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln, und eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, daß er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut.“18 (Karl Marx)

So wie die Auffassung von Kunst als Arbeit nahelegt, dass die Architektur als Berufsstand den „Wert der Arbeit“ berücksichtigen sollte, sollte auch die Tradition, die menschliche Arbeit als inhärent einfallsreich, kreativ und erfüllend versteht, in gleicher Weise von Architekt*innen aufgegriffen werden. Kreativität in der Architektur beruht nicht auf einer ständig erweiterten kategorischen Einbeziehung der Formgebung, sondern vielmehr auf einem fantasievollen Ansatz der Problemlösung.

Der entscheidende Text für fast alle, die sich mit den befreienden, spielerischen Aspekten von Arbeit befassen, ist Friedrich Schillers Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795). Schiller spricht zwar nicht explizit von Arbeit, aber er befasst sich mit der grundlegenden Bedeutung von ästhetischem Spiel und Kunst in den „zivilen Klassen“. Kultur, so Schiller, unterdrücke den „sinnlichen Trieb“ zugunsten des „Formtriebs“, sodass das Sinnliche zerstörerisch wirke, wenn es aus seinem Zustand der Unterdrückung hervortrete. Kunst und Spiel könnten diese negative Entladung überwinden, indem sie die falsche Dichotomie zwischen Bedeutung und Form transzendieren.19 Als Verteidigung gegen den möglichen Einwand, dass Kunst in ihrer Ausrichtung auf das „bloße“ Spiel herabgesetzt werde, schreibt Schiller: „aber was heißt denn ein bloßes Spiel, nachdem wir wissen, daß unter allen Zuständen des Menschen gerade das Spiel, und nur das Spiel es ist, was ihn vollständig macht und seine doppelte Natur auf einmal entfaltet? Was Sie […] Einschränkung nennen, das nenne ich […] Erweiterung.“20

Ausgehend von Schiller rechtfertigt Gottfried Semper seine ästhetische Position in seiner „Prolegomena“ von Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder Praktische Aesthetik – Ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde (1860), indem er die Bedeutung der Freude und des Spiels unterstreicht. So schreibt er: „Was wir mit Schönheitssinn, Freuden am Schönen, Kunstgenuss, Kunsttrieb u.s.w. bezeichnen, ist in erhabnerer Sphäre analog mit denjenigen Trieben, Genüssen und Befriedigungen, durch welche die Erhaltung des gemeinen tellurischen Daseins bedungen ist, und die, genau betrachtet, sich auf Schmerz und dessen momentanes Beseitigen, Betäuben oder Vergessen zurückführen lassen. […] Umgeben von einer Welt voller Wunder und Kräfte, deren Gesetze der Mensch ahnt […], zaubert er sich die fehlende Vollkommenheit im Spiel hervor […], in diesem Spiel befriedigt er seinen kosmogonischen Instinkt.“21

Wie bereits beschrieben, werden nach Marx’ Vorstellung von der idealen sozialistischen Gesellschaft, die durch seine Lektüre von Schiller und anderen deutschen Philosophen der Romantik geprägt ist,22 alle Arbeiter als schöpferisch und jeder als Künstler aufgefasst, wohingegen „Freiheit“ nur außerhalb von Arbeit zu finden ist, wenn diese dem Kapital dient. Mit anderen Worten, Marx stellt das negative und durch den Kapitalismus aufgezwungene Bild von Arbeit dar, das optimistischere Theoretiker später zu revidieren versuchten.

Utopisten schwanken zwischen Marx’ negativem Bild der industriellen Produktion und der Hoffnung auf eine Gesellschaft, in der alle Arbeit fantasiereich ist. So zum Beispiel der amerikanische Sozialist Edward Bellamy, der in seinem utopischen Roman Ein Rückblick aus dem Jahre 2000 auf das Jahr 1887 (1888) ein Regime beschreibt, welches die strikte Arbeitsteilung durchsetzt und die Trennung von Arbeit und Freizeit vorschreibt,23 während der englische Textildesigner sowie Marxist/Sozialist William Morris in Neues aus Nirgendland (1890), seiner kritischen Replik auf Bellamys Ein Rückblick, beschreibt, wie Menschen in seiner Vorstellung einer idealen Gemeinschaft Marx’ Vision ausleben, „morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren“24, und ihre Art der Arbeit zur persönlichen Erbauung nach Belieben wechseln. Ebenezer Howards präzise Unterteilung von privater Arbeit und gemeinsamem Vergnügen in seiner Gartenstadt setzte Frank Lloyd Wright seine Broadacre City entgegen und bestand darauf, dass „unsere Freizeit, unsere Kultur und unsere Arbeit unser eigen sind und mit größter Wahrscheinlichkeit Eins sein werden“.25 Le Corbusier, der den grundlegenden Wert des (echten) Spiels verfocht, sagte: „Nur die, die spielen, sind ernsthafte Menschen […]. Die Bergsteiger, Rugbyspieler, Karten- und Glücksspieler sind Betrüger, da sie nicht spielen.“26

Während diese Utopisten mit ihrer Vision einer idealen Form von Arbeit vor allem deren tatsächliche Unannehmlichkeit hervorheben, richten die Philosophen des 20. Jahrhunderts – die entweder dem Lager der Neomarxisten oder dem der Pragmatisten angehören – den Blick auf die kreativen Aspekte von Arbeit im Kapitalismus. Herbert Marcuse greift Marx’ philosophische Hinterfragung von Schillers Betonung der Bedeutung des Spiels in den „zivilen Klassen“ auf. Indem er Schillers Dichotomie von sinnlichem Trieb und Formtrieb mit Freuds Lust- und Realitätsprinzip gleichsetzt, erhebt Marcuse Arbeit zum Lustprinzip. Er schreibt: „Abschaffung der Mühsal, Verbesserung der Umgebung […] All diese Tätigkeiten entspringen direkt dem Lustprinzip und begründen gleichzeitig Arbeiten und Werke, die die Einzelnen zu ‚größeren Einheiten‘ zusammenführen. Befreit aus der verstümmelnden Herrschaft des Leistungsprinzips modifizieren sie die Impulse, ohne sie vom Ziel abzulenken. So gibt es Sublimierung und infolgedessen Kultur; aber die Sublimierung geht in einem System dauerhafter und sich ausweitender libidinöser Beziehungen vor sich, die in sich selbst Werkbeziehungen sind.“27

In jüngerer Zeit betonen Neomarxisten das gemeinschaftliche, kooperative und kollaborative Wesen von Arbeit. Maurizio Lazzarato spricht in seinem Essay „Immaterielle Arbeit“ (1996) von dieser als „Begriff […], der die neue, die informationelle und kulturelle Dimension der Ware hervorbringende Qualität von Arbeit artikuliert“.28 Und in Bezug auf den Übergang von einer Dienstleistungs- zu einer Informationswirtschaft schreiben Antonio Negri und Michael Hardt in Empire – Die neue Weltordnung (2002): „Die Kooperation ist der Arbeitstätigkeit vollkommen immanent.“29 Nach Lazzarato ist Arbeit nunmehr die Domäne von „Massenintellektualität“, und von den Arbeitenden „wird erwartet, ‚aktive Subjekte‘ bei der Koordination unterschiedlicher Funktionen innerhalb der Produktion zu werden, statt sie bloß als einfaches Kommando zu ertragen. Ein kollektiver Lernprozeß rückt ins Herz der Produktivität, da es nicht länger darum geht, bereits kodifizierte professionelle Kompetenzen in unterschiedlicher Weise zusammenzusetzen oder zu organisieren, sondern es nach neuen zu suchen gilt.“30

Da das alte Modell für die Beschreibung von Produktion und Konsum nicht mehr brauchbar ist, so Lazzarato, solle man sich jenem Modell der Ästhetik zuwenden, welches „Autorschaft, Reproduktion und Rezeption“ umfasst: wenn der/die Autor*in seine Individualität verliert, wird „Reproduktion“ Organisation und „Rezeption“ ist dann auch Kommunikation. Lazzarato besteht darauf, dass dies nicht „utopisch“ sei, da diese Form von Arbeit immer noch die Funktionsweise des Kapitalismus beschreibe, da die Subjekte immer noch den Anforderungen der „Produktion um der Produktion willen“ entsprechen müssen. Kritiker*innen der immateriellen Arbeit weisen darauf hin, dass Arbeit schon immer eine immaterielle Seite hatte – Marx hat in seiner Argumentation nie die physische Natur der Arbeit betont, sondern vielmehr die soziale und subjektive Konstruktion von Arbeit. Und immaterielle Arbeit wird immer eine materielle Seite haben – während wir schwitzend unsere Zeit vor Computer, Spülbecken oder Ladentheke verbringen.

Für Alexander Galloway ist das Spiel – das ultimative Ziel – bereits in unsere kapitalistischen Produktionsstrukturen eingebettet, wie er in seiner Erörterung des Postkapitalismus darlegt: „Nach dem Versuch, sich ein Leben nach dem Kapitalismus vorzustellen […], sieht man, wie sich zwei der bislang nützlichsten Tropen für die Kommunikation eines Lebens nach oder außerhalb des Kapitalismus – Netzwerk und Spiel – langsam verschieben […]. Klar ist, dass die Möglichkeit eines Lebens nach dem Kapitalismus heute oftmals durch eine Anwendung der grundlegenden Merkmale des Kapitalismus selbst zum Ausdruck gebracht wird. Spiel ist Arbeit und Netzwerke sind Souveräne.“31

Peter Drucker, „der Mann, der die Unternehmergesellschaft erfand“ und der von den 1950er- bis weit in die 1980er-Jahre der Guru der Unternehmensführung war, nahm die Dezentralisierung des Kapitalismus, die Privatisierung und das Marketing vorweg. In Die postkapitalistische Gesellschaft (1993) geht Drucker jedoch einen Schritt weiter, wenn er das Wesen der Arbeit im Spätkapitalismus beschreibt. Im 18. Jahrhundert, so argumentiert Drucker, sei das Wissen des Arbeiters auf Werkzeuge, im 19. und frühen 20. Jahrhundert sei es hingegen auf Produktivität angewendet worden (Taylorisierung); gegenwärtig würde es auf das Wissen selbst angewendet. Heute würden „Wissensarbeiter*innen“ mit dem Wissen die Produktionsmittel besitzen. Da sich dank der Fähigkeiten dieser Arbeiter*innen – Forschung, Produktdesign, Herstellung, Marketing, Werbung, Kundenberatung, Finanzwesen, Vertragswesen – technische Einsichten mit Marketingstrategien und finanzieller Expertise verbinden lassen, wird die herkömmliche Unterscheidung zwischen Waren und Dienstleistungen aufgehoben. Da, so betont er, Unternehmen zu sehr „auf Dinge fokussiert“ waren und zu viele Dinge produziert haben, plädiere er für einen „geplanten Verzicht“, die Verblendung angesichts der Erfolge von gestern müsse ein Ende finden, die Dinge müssten verschlankt und eine Destabilisierung in Kauf genommen werden. Ziel von Organisationsmanagement sei die Erkenntnis, dass Arbeitnehmer*innen die wertvollste Ressource sind (die flexibelste und intelligenteste Komponente des Systems); außerdem müssten alternative, auf Spezialist*innen basierende Organisationsmodelle aufgebaut werden und die Unternehmen müssten sich eingestehen, dass das eigentliche Geschäft nicht „darin besteht, wie die Dinge richtig gemacht werden, sondern darin, das Richtige zu tun“. Diese Art von Arbeit, wie sie die Architektur verkörpert – nicht weil sie Form generiert, sondern weil sie so fließend organisiert ist –, klingt ziemlich vielversprechend.

Teil III: Architektur

Die beiden Argumentationsstränge, die hier verfolgt werden, führen zu bemerkenswert ähnlichen Projektionen für eine postfordistische Arbeit: Kreativität, die nicht auf die Herstellung von Objekten, sondern auf Prozesse angewandt wird; Destabilisierung; organisatorische Flexibilität; Sollbruchstellen; Stärkung der Autonomie des Arbeitenden. Die Architektur funktioniert zunehmend auf diese Weise, auch wenn ihre sichtbaren Strukturen dies noch nicht widerspiegeln. Design umfasst heutzutage nicht nur die Erfindung eines Objekts, sondern es ist eine Tätigkeit, die die Definition und Lösung von Problemen sowie eine Strukturierung von Informationen einschließt und auf der Grundlage anerkannter Bedingungen und Regeln eine bestimmte Vorgehensweise definiert.32 Die architektonische Arbeit wird nicht länger von Architekt*innen ausgeführt, vielmehr handelt es sich um eine kreative Bearbeitung eines von Spezialist*innen angefertigten Designs, welches von einer Vielzahl von Beitragenden entwickelt wurde. Architektonische Arbeit ist zunehmend dezentral und aufgefächert, kollaborativ und unternehmerisch, wissensbasiert und quelloffen, spezialisiert und flexibel.

Der Vorteil für Architekt*innen – wenn wir die Idee aufgreifen, dass unser Wissen und unsere Leistung eine räumliche, materielle und organisatorische Innovation ist – ist eine Neukonzeption unserer Vergütung und unserer Position im sozialen Gefüge.

Eine solche Neukonzeption der Vergütung beginnt mit der Abschaffung eines Honorars auf Basis der prozentualen Baukosten, was die fatale Vorstellung begünstigt, dass unser Wert sich am Objekt bemisst, das wir produzieren, und nicht am Wissen, das seiner Entwicklung zugrunde liegt. Nicht nur die Einmaligkeit des Objekts erhält hier fälschlicherweise einen Stellenwert, sondern wir werden sozusagen für Akkordarbeit bezahlt, die entwürdigendste Form der Entlohnung. Marx spricht diesbezüglich klare Worte: „Sie bildet daher sowohl die Grundlage der früher geschilderten modernen Hausarbeit als eines hierarchisch gegliederten Systems der Exploitation und Unterdrückung.“ Und er fährt fort: „Den Stücklohn gegeben, ist es natürlich das persönliche Interesse des Arbeiters, seine Arbeitskraft möglichst intensiv anzuspannen, was dem Kapitalisten eine Erhöhung des Normalgrads der Intensität erleichtert. Es ist ebenso das persönliche Interesse des Arbeiters, den Arbeitstag zu verlängern, weil damit sein Tages- oder Wochenlohn steigt.“33

Architekt*innen dürfte dies nur allzu bekannt vorkommen. Wenn dieses Szenario nur für den/die Partner*in des Architekturbüros im Verhältnis zu Kund*innen zuzutreffen scheint und nicht für die angestellten Mitarbeiter*innen, die den Großteil des Berufsstandes ausmachen, hat Marx auch dafür eine Erklärung parat: „Das [hierarchisch gegliederte System der Exploitation und Unterdrückung] besitzt zwei Grundformen. Der Stücklohn erleichtert einerseits das Zwischenschieben von Parasiten zwischen Kapitalist und Lohnarbeiter, Unterverpachtung der Arbeit (subletting of labour). Der Gewinn der Zwischenpersonen fließt ausschließlich aus der Differenz zwischen dem Arbeitspreis, den der Kapitalist zahlt, und dem Teil dieses Preises, den sie dem Arbeiter wirklich zukommen lassen. […] Andrerseits erlaubt der Stücklohn dem Kapitalisten, mit dem Hauptarbeiter […] einen Kontrakt für soviel per Stück zu schließen, zu einem Preis, wofür der Hauptarbeiter selbst die Anwerbung und Zahlung seiner Hilfsarbeiter übernimmt. Die Exploitation der Arbeiter durch das Kapital verwirklicht sich hier vermittelst der Exploitation des Arbeiters durch den Arbeiter.“34 Das ursprüngliche und eigentliche Problem ist die Angepasstheit.

Alternativen dazu widersetzen sich nicht nur dem Akkordmodell der Vergütung, sondern auch einer Struktur, in der Architekt*innen den Bauherr*innen untergeordnet sind. Die naheliegende Option wäre hier die Baugruppe, es existieren aber auch findigere und weniger kostenintensive Ansätze. Bei der integrierten Projektabwicklung mit einer Zweckgesellschaft, einer Art Gesellschaft mit beschränkter Haftung, legen die Eigentümer*innen einen vereinbarten Geldbetrag beiseite, der als Wert des Projekts festgelegt wird; die Architekt*innen und die Auftragnehmer*innen (und andere) kalkulieren ihre Leistungen nach Aufwand, sodass sie in keinem Fall Geld verlieren. Es wird ferner vereinbart, dass es keine Gerichtsverfahren geben kann. Wenn die Arbeitskosten unter den Zielkosten liegen, werden die Ersparnisse durch drei geteilt. Ebenso würde die Bezahlung nach Gewinnanteil – eine Berechnung, die für die Bezahlung unabhängiger Projektmanager*innen zugrunde gelegt wird – den Mehrwert der architektonischen Intervention aufzeigen, eine Zahl, die nicht schwer zu ermitteln wäre.

Andere Vergütungsmodelle als das übliche Stunden- oder Jahresgehalt bieten sich auch für Architekt*innen an. Wissensbasierte Unternehmen konkurrieren um die besten und klügsten Köpfe und passen ständig ihre Vergütungsmodelle an, um ein Gleichgewicht zwischen der Attraktivität des Arbeitsplatzes sowie der Bindung der Spitzenkandidaten und der Rentabilität des Unternehmens herzustellen. Dass die Architekturbüros diesem Ansatz bei der Einstellung und Entlohnung noch nicht folgen, hat sicher damit zu tun, dass sich die Hochschulabsolvent*innen trotz ihrer teuren und sieben Jahre dauernden Ausbildung immer noch als billige Arbeitskräfte zur Verfügung stellen. Wie dem auch sei, anstelle von Pauschalvergütungen sollten anreizbasierte Löhne in Betracht gezogen werden. Miteigentümerschaft, leistungsabhängige Vergütung, variable Vergütungskomponenten, Aktienoptionen für Mitarbeiter*innen oder andere Verträge zwischen Unternehmenseigentümern und Mitarbeiter*innen, bei denen die Wertschöpfung und der Gewinn geteilt werden, sind in Vergütungsmodellen der New Economy und der Wissensarbeit üblich.

In der Erörterung des Stücklohns findet sich in Marx’ Kapital folgende Fußnote: „Selbst der apologetische Watts bemerkt: ‚Es wäre eine große Verbesserung des Stücklohnsystems, wenn alle an einem Stück Arbeit Beschäftigten Teilhaber am Vertrag wären, jeder entsprechend seinen Fähigkeiten, statt daß ein Mann daran interessiert ist, seine Kameraden für seinen eigenen Vorteil abzurackern‘.“35

Wenn wir nie wieder hören wollen, dass potentiell Beschäftigte im Bereich Architektur sagen, dass sie verstehen, warum sie so gut wie nichts bezahlt bekommen, denn sie wissen, dass das Unternehmen, für das sie arbeiten möchten, so gut wie nichts verdient, müssen wir auch Gewerkschaften und Betriebsräte ins Auge fassen. Gewerkschaften standen traditionellerweise immer schon im Dienst von kreativen Unternehmen – sie sind der moderne Inbegriff des Zunftwesens, das in der Architektur für seine Einbindung von Designer*innen/Hersteller*innen so bewundert wird, aber den Personalapparat für den Berufsstand völlig zu übersehen scheint. Diese Gewerkschaften, einst kämpferische Organisationen, deren Mitglieder zum Streik bereit waren, sind heute weniger gegen das Management gerichtet und verstehen sich eher als Gemeinschaften zur Unterstützung und Förderung. Diese alternativen Formen der Vergütung und Sicherheit, die im Herzen des Kapitalismus funktionieren, sollten nicht als ideale Lösungen für humanistische, ästhetische Produkte betrachtet werden. Aber das Unbehagen, welches wir angesichts dieser alternativen Organisationsmodelle empfinden, ist ein Hinweis auf die unentschuldbare intellektuelle Distanz zwischen architektonischer Arbeit und anderen Arbeitsstrukturen. Das Beängstigende ist nicht die mangelnde Vertrautheit mit diesen Strukturen, sondern unsere selbstgerechte Ignoranz ihnen gegenüber.

Der soziale Nutzen, den man für Architektur aus der Geschichte der Lohnarbeit ziehen kann, besteht darin, gesellschaftlich überhaupt erst erkannt zu werden. Arbeitende identifizieren sich mit Arbeitenden. Während viele der mit der Relationalen Ästhetik assoziierten Künstler*innen sich geweigert haben, ihre Werke im Guggenheim Museum in Abu Dhabi auszustellen – einem Gebäude, welches von Zwangsarbeiter*innen errichtet wurde –, bleiben die Architekt*innen unbeeindruckt. Die Appelle der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch an Architekt*innen, die in den Emiraten und China Gebäudeentwürfe entwickeln, doch auf ihre Kunden einzuwirken, da- mit diese die miserablen Baubedingungen ändern, stießen auf taube Ohren. Architekt*innen weisen zu Recht darauf hin, dass sie nicht mit am Verhandlungstisch sitzen, weigern sich aber leider, darüber nachzudenken, welche Folgen ihr mangelndes Engagement hat. Die Architektur muss ihre Aphasie ablegen und sich als eine Gemeinschaft von Arbeitenden verstehen. Nur dann hat ihr kulturelles Gütesiegel einen echten gesellschaftlichen Wert.

In dieser Phase des Übergangs im Architekturberuf, in der die Verantwortung für die Gestaltung und das finanzielle Know-how auf verschiedene Akteur*innen verteilt sind, ist die Schaffung eines neuen Modells für die Architekturpraxis völlig offen. Jetzt ist es an der Zeit, umfassend darüber nachzudenken, wie diese neue Praxis aussehen soll und wie ihre Organisation mit dem übergreifenden sozialen, politischen und wirtschaftlichen Gefüge verknüpft werden kann. Als frisch aufgeklärte Akteur*innen in der Arbeitswelt haben Architekt*innen nun die Freiheit, ein imaginiertes Ideal in die Realität umzusetzen.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um die deutschsprachige Erstveröffentlichung des Textes „Work“, der 2014 in einer längeren Version in der Zeitschrift Perspecta 47: Money, S. 27–39, erschienen ist. Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung von Perspecta, Yale School of Architecture.

Abb.1 Alexander Deineka Friedliche Baustelle, Studie für ein Wandmosaik, 1959/60, Öl auf Leinwand, 160 x 180 cm

Die Grenzen zwischen Arbeit und Kunst – oder Arbeit und Freizeit – verschwimmen in dieser Studie für ein Mosaik, das auf der Ersten Nationalen Kunstausstellung „Sowjetisches Russland“ 1960 in Moskau gezeigt werden sollte.

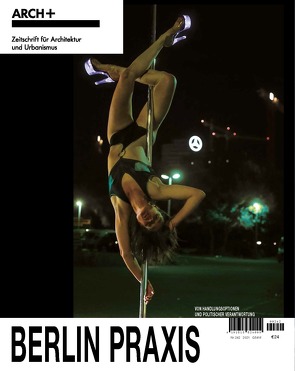

Abb.2 Christine Hill in der Volksboutique Small Business, Choriner Straße, Berlin, 2010, Installation

Ausgehend von ihrer Installation Volksboutique, die unter anderem 1997 auf der documenta X ausgestellt wurde, setzt sich Christine Hill – im Bild bei einer Neuauflage der Volksboutique – immer wieder mit dem Arbeitsbegriff in der Kunst auseinander.

Abb.3 Hans Hollein: Eben gelandet. Hans Hollein in seinem mobilen Büro, 1969

Hans Holleins mobiles Büro bestand aus einer pneumatischen Konstruktion, die es den Nutzer*innen ermöglicht, überall zu arbeiten. Angesichts gegenwärtiger Prozesse von Globalisierung und Digitalisierung sowie Phänomenen wie Digital Nomads und Clickworkern scheint diese künstlerische Auseinandersetzung Debatten um den Ort und die Transparenz der Arbeit vorwegzunehmen.

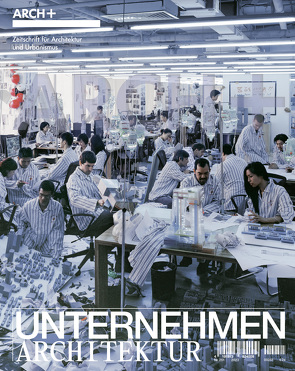

Abb.4 Wang Qingsong: Work! Work! Work!, 2012, C-Print, 180 x 300 cm

Die aufwändig inszenierten Arbeiten des Fotografen Wang Qingsong verstehen sich als Kommentare zu den ökonomischen Zwängen und zur unwägbaren Zukunft einer zunehmend kapitalistischen chinesischen Gesellschaft. Dieses Foto entstand im Pekinger Büro des Architekten Ole Scheeren.

1 Anm. d. Red.: Peggy Deamers Beobachtungen und Analysen bezüglich der Arbeitssituation von Architekt*innen beziehen sich auf den US-Kontext.

2 Vgl. Phil Bernstein: „Money, Value, Architects, Buildings“, in: Perspecta 47: Money, 2014, S. 15–21

3 James Surowiecki: „The Pay Is too Damn Low“, in: The New Yorker, 12.8.2013, www.newyorker.com/magazine/2013/08/12/the-pay-is-too-damn-low (Stand: 17.11.2022)

4 Régine Debatty: „Interview with Christine Hill“, in: We Make Money Not Art Blog, 4.7.2007, we-make-money-not-art.com/interview_with_20 (Stand: 17.11.2022); siehe auch Lucy Lippard, Barbara Steiner (Hg.): Inventory – The Work of Christine Hill and Volksboutique, Ostfildern 2004

5 Richard Biernacki: The Fabrication of Labor – Germany and Britain 1640–1914, Berkeley 1997, S. 215

6 Ebd., S. 235

7 Karl Marx, Friedrich Engels: Die Deutsche Ideologie – Kritik der neuesten deutschen Philosophie in ihren Repräsentanten, Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten. 1845–1846, MEW Bd. 5, Berlin 1969, S. 379

8 Ebd., S. 33

9 Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, MEW Bd. 26/1, Berlin 1965, S. 128

10 Wladimir Majakowski: Wie man Verse macht, Zürich 1960, S. 52

11 Alexander A. Bogdanow: „Puti proletarskogo tworchestwa“ (Wege der proletarischen kreativen Arbeit), in: O Proletarskoi kulture, Bd. 15/16, 1920, S. 50 ff.

12 Gegründet 1966, hat diese von Künstlern geführte Organisation in London Kunst aus den Galerien herausgeholt und in die Geschäfts- und Regierungswelt eingeführt.

13 Nicolas Bourriaud: „Precarious Constructions – Answers to Jacques Rancière on Art and Politics“, in: Open 17 (2009), S. 20–37, hier S. 35

14 Debatty 2007 (wie Anm. 4)

15 Siehe Walead Beshty: „Neo-Avantgarde and Service Industry – Notes on the Brave New World of Relational Aesthetics“, in: TEXTE ZUR KUNST 59 (September 2005), S. 150–157, www.textezurkunst.de/59/neo-avantgarde-and-service-industry

(Stand: 18.11.2022)

16 Jacques Rancière: Die Aufteilung des Sinnlichen – Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien, Berlin 2006

17 17 Ebd., S. 69

18 Karl Marx: Das Kapital, Bd. I, MEW Bd. 23, Berlin 1973, S. 193

19 Friedrich Schiller: Über die Ästhetische Erziehung des Menschen, Tübingen 1795

20 Ebd., S. 86

21 Gottfried Semper: Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder Praktische Aesthetik – Ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde, Frankfurt a. M., 1860, S. XXI

22 Vgl. die Darstellung von Marx’ Glauben an die Vorstellungswelt der Antike, in: George E. McCarthy: Classical Horizons – The Origins of Sociology in Ancient Greece, Albany 2003

23 Edward Bellamy: Ein Rückblick aus dem Jahre 2000 auf das Jahr 1887, Leipzig o. J. [1890], hg. v. Wolfgang Both, Berlin 2017

24 Marx, Engels 1969 (wie Anm. 7), S. 33

25 Frank Lloyd Wright: When Democracy Builds, Chicago 1945, zitiert nach Robert Fishman: Urban Utopias in the Twentieth Century, Cambridge 1982, S. 129

26 Le Corbusier: Last Works, London 1970, S. 174

27 Herbert Marcuse: Triebstruktur und Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1965, S. 209

28 Maurizio Lazzarato: „Immaterielle Arbeit – Gesellschaftliche Tätigkeit unter den Bedingungen des Postfordismus“, in: Antonio Negri, Maurizio Lazzarato, Paolo Virno: Umherschweifende Produzenten – Immaterielle Arbeit und Subversion, Berlin 1998, S. 39–52, hier S. 39

29 Michael Hardt, Antonio Negri: Empire – Die neue Weltordnung, Frankfurt a. M./ New York 2002, S. 305

30 Lazzarato 1998 (wie Anm. 28), S. 42

31 Alexander R. Galloway: „Warcraft and Utopia“, in: ctheory.net: 1000 Days of Theory, journals.uvic.ca/index.php/ctheory/article/view/14501/5342 (Stand: 18.11.2022)

32 Für eine hervorragende Darstellung der Verwirrung in der Architektur bezüglich deren Arbeitspraktiken, siehe Paolo Tombesi: „On the Cultural Separation of Design Labor“, in: Peggy Deamer, Phillip G. Bernstein (Hg.): Building (in) the Future – Recasting Labor in Architecture, New York 2010, S. 117–136

33 Marx 1973 (wie Anm. 18), S. 577 f.

34 Ebd., S. 577

35 Ebd.