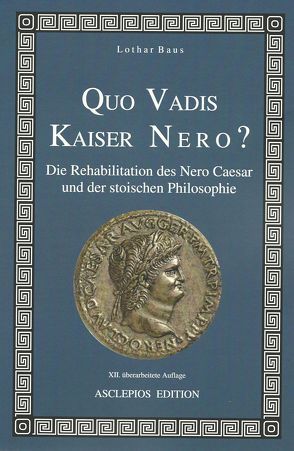

Die Biographie Senecas und die Prinzipatszeiten von Tiberius bis Nero wurden von senatorischen Propagandisten massiv verfälscht. Die angeblichen Gräueltaten der Kaiserin Agrippina und ihres Sohnes Kaiser Nero sind Propagandalügen. In diesem Zusammenhang geriet auch der Staatsphilosoph Seneca ins Zwielicht. Mit der Rehabilitation von Agrippina, siehe L. Baus, >Kaiserin Agrippina und Seneca ...<, 2. Auflage Homburg 2015, und mit der Rehabilitation von Nero, siehe L. Baus, >Quo vadis Kaiser Nero? ...<, 12. Auflage Homburg 2016, ist auch der Stoiker Seneca von allen Lügen der senatorischen Propagandisten rehabilitiert.

Die stoische Philosophie war in der Antike eine Geheimphilosophie. Der „Gott“ der Stoiker war der Aether, alias das Naturgesetz. Mit der Vernunftkraft, die nach der stoischen Physiktheorie der Materie innewohnt, können wir die Gravitation analogisieren.

Die philosophischen Schriften Senecas wurden unbezweifelbar im Mittelalter während der Abschrift durch christliche Kopisten theistisch interpoliert. Der Herausgeber legt die Werke Senecas erstmals in der Form vor, wie sie ein Anhänger der Stoa, der in die Geheimphilosophie eingeweiht war, gelesen und verstanden hätte. Die Stoiker waren Materialisten.

Aktualisiert: 2020-07-30

> findR *

Man kann nicht nur im trockenen Wüstensand und in halbverkohlten Papyri von Herkulaneum alte Schriften der Stoiker finden, sondern auch in gedruckten Büchern lassen sich sensationelle Entdeckungen machen. So enthält der >Protreptikos< des Iamblichos nach Überzeugung des Herausgebers große Teile des gleichnamigen Werkes des Poseidonios. Wir müssen nur die theistischen Interpolationen des Mittelalters eliminieren und schon liegt ein waschechtes Werk eines griechischen Stoikers vor uns.

Ebenso ist es mit einem Text, der uns im Oevre des Philon von Alexandrien erhalten geblieben ist. Die Erwähnungen von griechischen Philosophen, noch dazu von atheistischen, wie Theodoros, genannt der Atheos, Antistenes, Diogenes von Sinope und Zenon von Kition, außerdem die ausschließliche Erwähnung von griechischen Staatsmännern und des griechischen Kampfspiels, dem Pankration, das sind unbezweifelbare Indizien, die auf ein Werk eines griechischen Stoikers deuten, das im Mittelalter dem Oevre des Philon beigefügt wurde. Der Herausgeber konnte sogar durch einen glücklichen Zufall die Entstehungszeit des Werkes eingrenzen und dadurch den Verfasser ermitteln. Dieser schrieb § 118: „Wir hören auch - und dies ist die Wahrheit - dass ganze Nationen aus Liebe zur Freiheit und aus Treue gegenüber ihren toten Wohltätern sich freiwillig auslöschten, wie es vor nicht langer Zeit die Xanthier taten. Als Brutus Caepio, einer der Mörder Julius Caesars, in ihr Land einfiel und sie mit Krieg überzog, fürchteten sie nicht die Schleifung ihrer Stadt, sondern durch die Gnade eines Mörders, der seinen Herrscher und Wohltäter getötet hatte, zu Sklaven zu werden, denn Caesar war beides für ihn [für Brutus].“

Wie kam der Verfasser zu dieser – sagen wir mal „konservativen“ – Darstellung der Ereignisse im Bürgerkrieg zwischen den Republikanern (der Partei des Marcus Iunius Brutus Caepio und Marcus Tullius Cicero) und der Diktatur (Anhänger des Diktators Julius Caesar und dessen Nachfolger Octavian) zu Gunsten der Caesaren? Eine denkbare Möglichkeit wäre diese: Kaiser Octavian lud nach seinem Sieg über die Republikaner den Stoiker Athenodoros von Tarsos nach Rom und betraute ihn mit der Erziehung seines Neffen und späteren Nachfolgers Tiberius. Der Geschichtsschreiber Cassius Dio berichtet, Kaiser Augustus habe Athenodoros sehr geschätzt. Athenodoros schrieb mehrere Bücher, von denen aber nur noch die Titel und kleine Fragmente erhalten sind. Ein Werk trug den Titel >Über die Tugend<. Athenodoros käme demnach als Verfasser in Frage.

Aktualisiert: 2020-07-30

> findR *

Die Beziehung Goethes zu Charlotte von Stein ist bereits von vielen Autoren mit mehr oder weniger Akribie auf Wahrheit und Realität beschrieben worden, wobei mehr der Herren, bzw. der Damen eigner Geist als der Goethes und Charlotte von Steins zum Vorschein kam. Ja die meisten begnügten sich mit Alltagsgeschichtchen und Nebensächlichkeiten, als wenn die Beziehung Goethes zu Charlotte von Stein, die eines Bürgers zu einer Adeligen, etwas Alltägliches hätte gewesen sein können. Gerade der Klassenunterschied in der damaligen Gesellschaft ist für dieses Verhältnis und ihre spätere Interpretation ein wesentlicher Faktor, der von den meisten jüngeren Goethe-Biographen unterschätzt und von den älteren mit größter Vorsicht behandelt werden mußte, was zwangsläufig zu Halbwahrheiten, ja zu bewußten und beabsichtigten Unwahrheiten führen mußte. Wegen der Zensur und wegen der Abhängigkeit der Goethe-Gesellschaft von dem weimarischen Herzogshaus, die mindestens bis 1918 bestand, durfte die wahre Beziehung des reichen Patriziers Goethe zu der armen Freiin Charlotte von Stein nicht mit der ganzen Wahrheit und Realität veröffentlicht werden.

Ein weiterer Grund, warum das Verhältnis unseres Dichters zu einer älteren und verheirateten Frau nur ein rein platonisches sein durfte, dafür erhalten wir einen Begriff, wenn wir den ersten Band der berühmten Weimarer Goethe-Ausgabe aufschlagen, in dessen Vorwort Goethe zum ersten deutschen Nationaldichter ernannt wurde (WA I.1): „Die Werke Goethes gehören zu den kostbarsten Besitzthümern des deutschen Volkes. Was Homer für Griechenland, Dante für Italien, Shakespeare für die Länder bedeutet, in denen englisch gesprochen wird, das ist Goethe für alle die, welche wohnen, soweit die deutsche Zunge klingt.“ Ein deutscher Dichter, noch dazu der erste, mußte makellos sein; und wenn er es nicht war, mußte er makellos „gemacht“ werden.

Der angeblich letzte Enkel Goethes, mit Namen Walther von Goethe - nur die Kinder August Walter Goethes (1789 – 1830) waren offiziell erbberechtigt - vermachte den Nachlaß seines Großvaters testamentarisch nach seinem Ableben der Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar. Sie wurde zur „freien“ Erbin des literarischen Goetheschen Nachlasses eingesetzt, so das Vorwort der Weimarer Goethe-Ausgabe. Die Bedeutung liegt auf dem Wort „frei“. Es besagt, daß sie, bzw. das weimarische Herzogshaus, mit dem literarischen Nachlaß Goethes uneingeschränkt verfügen konnte, d. h. man konnte sogar Teile des Nachlasses vernichten, wenn es im Interesse der herrschenden Adelsklasse lag. Eine „neue umfassende Lebensbeschreibung“ Goethes sollte in Auftrag gegeben werden, so das Vorwort. Unter dem „Protectorate“ (im Sinne von: unter der Kontrolle) seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Sachsen-Weimar trat eine „Goethegesellschaft“ zusammen. Diese Tatsachen müssen den arglosesten Leser überzeugen, daß damit der Zensur alle Macht gegeben war, mit Goethes literarischem Nachlaß mit uneingeschränkter Willkür verfahren zu können.

Die Beziehung Goethes zu Charlotte von Stein war, um das Ergebnis meiner Forschungen vorwegzunehmen, eine ehegleiche. Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine „wilde“ Ehe, die allerdings in Weimar ein „Schattendasein“ nicht überschreiten durfte. Aber dies lag, so bin ich überzeugt, in Goethes Interesse. Meine wahrhaft sensationelle Entdeckung, daß die Beiden sogar ein Kind miteinander zeugten, Ernst August Friederich Klingemann (1777 - 1831), ist allerdings die Folgeentdeckung einer früheren, nämlich, daß Johann Wolfgang Goethe der Verfasser des satirischen Werkes „Nachtwachen“ ist, das unter dem Pseudonym Bonaventura bei dem Peniger Verleger Dienemann im Jahr 1804 erschien. Durch mehrere sehr konkrete Hinweise in den „Nachtwachen“ kam ich auf diese, im ersten Moment wohl schier unglaubliche Vermutung. Dieses Buch läßt in erschreckender Deutlichkeit erkennen, in welchem Umfang der wirkliche Goethe von den Goethe-Philologen des Weimarischen Fürstenhauses verfälscht, ja sogar nach den gesellschaftspolitischen Grundsätzen des Zweiklassensystems absichtlich „umfunktioniert“ wurde.

Aktualisiert: 2020-07-30

> findR *

Ludwig Tieck war in Wahrheit der natürliche Sohn J. W. von Goethes und des adeligen Fräuleins Henriette Alexandrine von Roussillon. Dieses Buch ist sozusagen eine Fortsetzung des Buches >Goethes Musengöttin Urania, alias Henriette Alexandrine von Ro(u)ssillon - Die Liebestragödie des jungen Goethe.

Aktualisiert: 2020-07-30

> findR *

![Nachtwachen von [des] Bonaventura, alias Johann Wolfgang von Goethe von Baus, Lothar, Goethe, Johann Wolfgang von](https://buch-findr.de/media/nachtwachen-von-des-bonaventura-alias-johann-wolfgang-von-goethe_9783935288446_295.jpg)

Die Frage nach dem Verfasser der satirischen Erzählung „Nachtwachen“ ist endgültig geklärt: Nicht August Klingemann (1777 – 1831) ist die Urheberschaft zuzuschreiben, wie Jost Schillemeit und Ruth Haag (Harlem) mutmaßten, sondern keinem Geringeren als Johann Wolfgang von Goethe. Der Fund von Ruth Haag in der Universitätsbibliothek Amsterdam (eine Liste von noch zu veröffentlichenden angeblichen Werken Klingemanns, worin auch das Werk „Nachtwachen von Bonaventura“ aufgeführt ist) beweist keineswegs die Verfasserschaft Klingemanns. Er ist vielmehr der ultimative Beweis, dass August Klingemann der natürliche Sohn Goethes war. Klingemann, wohl in Geldverlegenheit, wollte damit seinem Vater, dem weimarischen Olympier, einen Gefallen erweisen und das kompromittierende Werk als sein Geistesprodukt ausgeben.

Was außerdem gegen Klingemann spricht und Schillemeit klugerweise nicht erwähnt, das ist sein Alter: Zum spätestmöglichen Zeitpunkt der Niederschrift (1804) wäre Klingemann nicht älter als 26 Jahre gewesen. Der Pessimismus, der in den >Nachtwachen< zu uns spricht, ist viel wahrscheinlicher einem fast 60jährigen zuzuschreiben, der drei Jahre vorher (1801) wie durch ein Wunder von einer lebensgefährlichen Krankheit genas, als einem 26jährigen, dem der Himmel, aufgrund seiner Jugend, noch voller Geigen gehängt haben dürfte.

Weitere unabweisbare Indizien, die für Goethes Verfasserschaft sprechen, sind die vielen versteckten Satiren auf Personen von Goethes Freundeskreis und zwar wie er vor der großen Italienreise (1786 – 1788) bestand. Die Analogismen auf Zeitgenossen des Verfassers (Charlotte von Stein, Josias von Stein, Herzog Carl August von Sachsen Weimar, Corona Schröter, Johann Gottfried Herder, Bernhard Vermehren, August Klingemann und Ludwig Tieck) sind meines Wissens neu und erstmalig, zumindest in der Bonaventura-Forschung.

Die Tatsache, dass Goethe in den „Nachtwachen“ sich selber mehrmals mit mehr oder weniger satirischem Spott und auch mit Eigenlob bedachte, sollte den Verdacht abwälzen, er könnte der Verfasser sein. Diese Goethesche Finte scheint bis 1987 gewirkt zu haben, das Jahr meiner Entdeckung.

Diese Goethe-Zuschreibung kann man nicht widerlegen! Man kann sie nur ignorieren.

Aktualisiert: 2020-07-30

> findR *

Aktualisiert: 2020-07-30

> findR *

Die politischen Gegner von Adam Weishaupt, dem Begründer des Illuminaten-Ordens, behaupteten, er sei ein Anhänger der französischen Materialisten des Holbach-Kreises in Paris gewesen. Dies hat auch Richard van Dülmen in seinem Buch >Der Geheimbund der Illuminaten< festgestellt. Diese Tatsache ist bis heute kaum bekannt geworden. Der Autor beweist bis zur Evidenz, dass Paul-Henri Thiry von Holbach und Adam Weishaupt in ihren Heimatstädten einen „Sokratischen Bund“ begründeten, nach dem Werk >Pantheistikon< von John Toland, um die Aufklärung in Frankreich und Deutschland, ja in ganz Europa voranzutreiben. John Toland, Paul-Henri Thiry von Holbach und Adam Weishaupt, sowie ihre engsten Vertrauten, waren Anhänger der materialistischen stoischen und peripatetisch-aristotelischen Philosophie. Auch die Tatsache, dass die oben genannten Philosophien eine Geheimphilosophie beinhalten, ist bis zum heutigen Tag kaum bekannt. Der Autor beweist im Kapitel >Die atheistische stoische und peripatetisch-aristotelische Physiktheorie<, dass sowohl im Altertum als auch in der Neuzeit einigen wenigen Philosophen, darunter John Toland, dies bereits bekannt war.

Aktualisiert: 2020-07-30

> findR *

Wenn wir die Diatriben Epiktets aufschlagen, lesen wir auf fast jeder Seite von Gott oder von Zeus oder danke den Göttern oder Gott hat. Wenn ein Philosoph so häufig von Zeus und von Göttern redet, sollte man mit Recht annehmen dürfen, dass er ein Theist wäre, wie z. B. Platon. Aber das ist bei Epiktet keineswegs der Fall. Adolf Bonhöffer hat in seinem Werk 'Epiktet und die Stoa', Stuttgart 1890, eindeutig bewiesen und leicht verständlich dargelegt, dass Epiktet keineswegs an Gott und an ein ewiges Leben glaubte. Warum redet Epiktet dann aber von Gott, obwohl er ein waschechter Stoiker war, der in rein Garnichts von den stoischen Dogmen abwich? Die Stoiker redeten zwar von Gott und Zeus, meinten aber damit den Aether-Urstoff, alias das Naturgesetz. Die Stoa war eine Geheim- oder Stufenphilosophie um der Verfolgung von fanatischen Theisten zu entgehen. In 'Epiktet - der Philosoph der Freiheit' werden die Schriften Epiktets erstmals so veröffentlicht, wie sie wirklich gedacht waren.

Aktualisiert: 2020-07-30

> findR *

Aktualisiert: 2020-07-30

> findR *

Die Rehabilitation der römischen Kaiserin Agrippina, Kaiser Neros und des stoischen Philosophen L. Annaeus Seneca.

Aktualisiert: 2020-07-30

> findR *

Aktualisiert: 2020-07-30

> findR *

Aktualisiert: 2020-07-30

> findR *

Aktualisiert: 2020-07-30

> findR *

Die Propagandalügen der senatorischen Geschichtsschreiber Tacitus, Sueton und Cassius Dio sind widerlegt. Kaiser Nero war kein Scheusal von Mensch und Herrscher. Der Autor liefert den wahren Grund, warum Kaiser Nero von den Geschichtsschreibern verteufelt wurde.

Aktualisiert: 2020-07-30

> findR *

Die vielen Ähnlichkeiten zwischen der buddhistischen und stoischen Philosophie waren dem Autor und Herausgeber bereits sehr früh aufgefallen. Ein großer Glücksfall war der Hinweis von Otto Schrader, >Die Fragen des Königs Menandros<, Berlin 1907, dass der Indologe Joseph Dahlmann im Zusammenhang mit seinen Samkhya-Studien Analogismen zwischen Stoa und Samkhya-Lehre festgestellt habe. Die Argumente Dahlmanns sind in Kapitel 1.7 abgedruckt. Die anfängliche Vermutung, der Begründer der Stoa, Zenon von Kition, könnte von Buddha beeinflusst gewesen sein, hat sich damit als nicht realistisch erwiesen. In Wirklichkeit baute sowohl der Buddhismus als auch der Stoizismus auf der indischen Samkhya-Lehre ihr Lehrgebäude auf.

Aktualisiert: 2020-07-18

Autor:

Lothar Baus,

Joseph Dahlmann,

Richard Garbe,

Wilhelm Geiger,

Hermann Jacobi,

Ernst Lucius,

Patanjali,

Philon von Alexandria,

Richard Pischel,

August Schmekel,

Max Walleser,

Georg Weygoldt

MEHR ANZEIGEN

Oben: Publikationen von Asclepios Ed.

Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,

Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Asclepios Ed. was Sei suchen.

Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber

und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Asclepios Ed. hat vielleicht das passende Buch für Sie.

Weitere Verlage neben Asclepios Ed.

Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:

Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Asclepios Ed.

Wie die oben genannten Verlage legt auch Asclepios Ed. besonderes Augenmerk auf die

inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Nutzer von buch-findr.de:

Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?

Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben

![Nachtwachen von [des] Bonaventura, alias Johann Wolfgang von Goethe von Baus, Lothar, Goethe, Johann Wolfgang von](https://buch-findr.de/media/nachtwachen-von-des-bonaventura-alias-johann-wolfgang-von-goethe_9783935288446_295.jpg)