Auf unserer Exkursion zu den österreichischen Schmalspurbahnen mit ihrem vielfältigen Güterverkehr erreichen wir die Steiermark. Weithin bekannt sind ihre landeseigenen Lokalbahnen, weniger geläufig – und literarisch meist nur grob erwähnt – die vielen, teils umfangreichen Werkbahnen der Montanindustrie, des Bergbaus oder der Holzwirtschaft. Weil es gerade bei ihnen so viel zu entdecken gilt, bereisen wir vorerst die Obersteiermark vom oberen Murtal bis an den Semmering. Gleis- und Streckenpläne machen die Erläuterungen jetzt plausibler, und weil immer wieder Fahrzeuge auftauchen, über die aus bisherigen Sekundärquellen kaum etwas hervorgeht, sind zu manchen Werkbahnen nunmehr auch detaillierte Bestandslisten enthalten.

Schon bei der berühmten, vielbeschriebenen, so vielbesungenen Murtalbahn Unzmarkt – Mauterndorf der Steiermärkischen Landesbahnen fällt auf, daß es über ihre Güter- und Arbeitswagen, Stationen, Gleisanschlüsse und den innovativen Güterumschlag noch viel Interessantes zu erfahren gibt. Wenig war bisher über die Schmalspurbahnen im Fohnsdorfer Bergbau oder Judenburger Gußstahlwerk bekannt, noch weniger über die „Kleinbahn“ Wasendorf – Hetzendorf, die Feldbahn im Gefangenenlager Knittelfeld, die Waldbahn Ingering oder die Torfbahn im Ennstal bei Admont. Landschaftlich beeindruckte die Waldbahn Radmer, einst zur Holzabfuhr angelegt, zuletzt eine elektrische Erzförderbahn. Geradezu unüberschaubar waren die vielfältigen Spurweiten, Traktionen und Beförderungstechnologien am sagenumwobenen Steirischen Erzberg mit hunderten Streckenkilometern und tausenden Fahrzeugen. Näher betrachten wir die „Feldbahn“ in die Trofeng oberhalb Eisenerz, den Huntslauf nach Krumpental und die Wismath-Bahn am Präbichl. Jahrelange Sisyphusarbeit steckt hinter der Erforschung des immensen Lokomotivparks der Hütte Donawitz. Beschaulich ging es bei den Werkbahnen der Papierfabrik Niklasdorf und des Drahtwerks in Diemlach zu. Landschaftlich und fahrzeugtechnisch gibt es bei der bislang eher vom Hörensagen bekannten Lammingtal-Schleppbahn einiges zu entdecken. Weitaus höhere Beförderungsleistungen erbrachten derweil die vielen Dampf- und Motorlokomotiven des Kapfenberger Stahlwerks der Gebrüder Böhler.

Hier beginnt eine weitere Reise über eine Landesbahnstrecke, die längst stillgelegte Thörlerbahn von Kapfenberg dem Thörlbach folgend über Thörl nach Aflenz und weiter durchs Hinterbergtal über Seebach-Turnau bis nach Au-Seewiesen. Eine lange Geschichte haben die im Thörlgraben gelegenen Pengg’schen Eisenwerke mit ihren eng gewundenen Schleppbahnen, teils früher mit elektrischem Betrieb, oder der Kohlenbergbau um Göriach mit eigenem Grubenbahnnetz. Eine reizvolle Überlandbahn, sogar mit beschränkt öffentli-chem Personenverkehr, existierte bis 1972 zwischen den Fabriken Mürzzuschlag und Hönigsberg der Phönix-Stahlwerke der Schoeller-Bleckmann AG. Eine der größten und interessantesten Waldbahnen Österreichs nahm bis 1958 am Fuß des Semmerings ihren Ausgang. Auf der Gesamtlänge von gut 22 km bestand die Waldbahn Frauenwald von Steinhaus nach Rettenegg aus drei Adhäsionsstrecken und zwei Schrägaufzügen.

Buchseite für Buchseite gibt es also viel zu entdecken!

Aktualisiert: 2023-06-22

> findR *

Auf unserer Exkursion zu den österreichischen Schmalspurbahnen mit ihrem vielfältigen Güterverkehr erreichen wir die Steiermark. Weithin bekannt sind ihre landeseigenen Lokalbahnen, weniger geläufig – und literarisch meist nur grob erwähnt – die vielen, teils umfangreichen Werkbahnen der Montanindustrie, des Bergbaus oder der Holzwirtschaft. Weil es gerade bei ihnen so viel zu entdecken gilt, bereisen wir vorerst die Obersteiermark vom oberen Murtal bis an den Semmering. Gleis- und Streckenpläne machen die Erläuterungen jetzt plausibler, und weil immer wieder Fahrzeuge auftauchen, über die aus bisherigen Sekundärquellen kaum etwas hervorgeht, sind zu manchen Werkbahnen nunmehr auch detaillierte Bestandslisten enthalten.

Schon bei der berühmten, vielbeschriebenen, so vielbesungenen Murtalbahn Unzmarkt – Mauterndorf der Steiermärkischen Landesbahnen fällt auf, daß es über ihre Güter- und Arbeitswagen, Stationen, Gleisanschlüsse und den innovativen Güterumschlag noch viel Interessantes zu erfahren gibt. Wenig war bisher über die Schmalspurbahnen im Fohnsdorfer Bergbau oder Judenburger Gußstahlwerk bekannt, noch weniger über die „Kleinbahn“ Wasendorf – Hetzendorf, die Feldbahn im Gefangenenlager Knittelfeld, die Waldbahn Ingering oder die Torfbahn im Ennstal bei Admont. Landschaftlich beeindruckte die Waldbahn Radmer, einst zur Holzabfuhr angelegt, zuletzt eine elektrische Erzförderbahn. Geradezu unüberschaubar waren die vielfältigen Spurweiten, Traktionen und Beförderungstechnologien am sagenumwobenen Steirischen Erzberg mit hunderten Streckenkilometern und tausenden Fahrzeugen. Näher betrachten wir die „Feldbahn“ in die Trofeng oberhalb Eisenerz, den Huntslauf nach Krumpental und die Wismath-Bahn am Präbichl. Jahrelange Sisyphusarbeit steckt hinter der Erforschung des immensen Lokomotivparks der Hütte Donawitz. Beschaulich ging es bei den Werkbahnen der Papierfabrik Niklasdorf und des Drahtwerks in Diemlach zu. Landschaftlich und fahrzeugtechnisch gibt es bei der bislang eher vom Hörensagen bekannten Lammingtal-Schleppbahn einiges zu entdecken. Weitaus höhere Beförderungsleistungen erbrachten derweil die vielen Dampf- und Motorlokomotiven des Kapfenberger Stahlwerks der Gebrüder Böhler.

Hier beginnt eine weitere Reise über eine Landesbahnstrecke, die längst stillgelegte Thörlerbahn von Kapfenberg dem Thörlbach folgend über Thörl nach Aflenz und weiter durchs Hinterbergtal über Seebach-Turnau bis nach Au-Seewiesen. Eine lange Geschichte haben die im Thörlgraben gelegenen Pengg’schen Eisenwerke mit ihren eng gewundenen Schleppbahnen, teils früher mit elektrischem Betrieb, oder der Kohlenbergbau um Göriach mit eigenem Grubenbahnnetz. Eine reizvolle Überlandbahn, sogar mit beschränkt öffentli-chem Personenverkehr, existierte bis 1972 zwischen den Fabriken Mürzzuschlag und Hönigsberg der Phönix-Stahlwerke der Schoeller-Bleckmann AG. Eine der größten und interessantesten Waldbahnen Österreichs nahm bis 1958 am Fuß des Semmerings ihren Ausgang. Auf der Gesamtlänge von gut 22 km bestand die Waldbahn Frauenwald von Steinhaus nach Rettenegg aus drei Adhäsionsstrecken und zwei Schrägaufzügen.

Buchseite für Buchseite gibt es also viel zu entdecken!

Aktualisiert: 2023-06-22

> findR *

Auf unserer Exkursion zu den österreichischen Schmalspurbahnen mit ihrem vielfältigen Güterverkehr erreichen wir die Steiermark. Weithin bekannt sind ihre landeseigenen Lokalbahnen, weniger geläufig – und literarisch meist nur grob erwähnt – die vielen, teils umfangreichen Werkbahnen der Montanindustrie, des Bergbaus oder der Holzwirtschaft. Weil es gerade bei ihnen so viel zu entdecken gilt, bereisen wir vorerst die Obersteiermark vom oberen Murtal bis an den Semmering. Gleis- und Streckenpläne machen die Erläuterungen jetzt plausibler, und weil immer wieder Fahrzeuge auftauchen, über die aus bisherigen Sekundärquellen kaum etwas hervorgeht, sind zu manchen Werkbahnen nunmehr auch detaillierte Bestandslisten enthalten.

Schon bei der berühmten, vielbeschriebenen, so vielbesungenen Murtalbahn Unzmarkt – Mauterndorf der Steiermärkischen Landesbahnen fällt auf, daß es über ihre Güter- und Arbeitswagen, Stationen, Gleisanschlüsse und den innovativen Güterumschlag noch viel Interessantes zu erfahren gibt. Wenig war bisher über die Schmalspurbahnen im Fohnsdorfer Bergbau oder Judenburger Gußstahlwerk bekannt, noch weniger über die „Kleinbahn“ Wasendorf – Hetzendorf, die Feldbahn im Gefangenenlager Knittelfeld, die Waldbahn Ingering oder die Torfbahn im Ennstal bei Admont. Landschaftlich beeindruckte die Waldbahn Radmer, einst zur Holzabfuhr angelegt, zuletzt eine elektrische Erzförderbahn. Geradezu unüberschaubar waren die vielfältigen Spurweiten, Traktionen und Beförderungstechnologien am sagenumwobenen Steirischen Erzberg mit hunderten Streckenkilometern und tausenden Fahrzeugen. Näher betrachten wir die „Feldbahn“ in die Trofeng oberhalb Eisenerz, den Huntslauf nach Krumpental und die Wismath-Bahn am Präbichl. Jahrelange Sisyphusarbeit steckt hinter der Erforschung des immensen Lokomotivparks der Hütte Donawitz. Beschaulich ging es bei den Werkbahnen der Papierfabrik Niklasdorf und des Drahtwerks in Diemlach zu. Landschaftlich und fahrzeugtechnisch gibt es bei der bislang eher vom Hörensagen bekannten Lammingtal-Schleppbahn einiges zu entdecken. Weitaus höhere Beförderungsleistungen erbrachten derweil die vielen Dampf- und Motorlokomotiven des Kapfenberger Stahlwerks der Gebrüder Böhler.

Hier beginnt eine weitere Reise über eine Landesbahnstrecke, die längst stillgelegte Thörlerbahn von Kapfenberg dem Thörlbach folgend über Thörl nach Aflenz und weiter durchs Hinterbergtal über Seebach-Turnau bis nach Au-Seewiesen. Eine lange Geschichte haben die im Thörlgraben gelegenen Pengg’schen Eisenwerke mit ihren eng gewundenen Schleppbahnen, teils früher mit elektrischem Betrieb, oder der Kohlenbergbau um Göriach mit eigenem Grubenbahnnetz. Eine reizvolle Überlandbahn, sogar mit beschränkt öffentli-chem Personenverkehr, existierte bis 1972 zwischen den Fabriken Mürzzuschlag und Hönigsberg der Phönix-Stahlwerke der Schoeller-Bleckmann AG. Eine der größten und interessantesten Waldbahnen Österreichs nahm bis 1958 am Fuß des Semmerings ihren Ausgang. Auf der Gesamtlänge von gut 22 km bestand die Waldbahn Frauenwald von Steinhaus nach Rettenegg aus drei Adhäsionsstrecken und zwei Schrägaufzügen.

Buchseite für Buchseite gibt es also viel zu entdecken!

Aktualisiert: 2023-06-22

> findR *

Auf unserer Exkursion zu den österreichischen Schmalspurbahnen mit ihrem vielfältigen Güterverkehr erreichen wir die Steiermark. Weithin bekannt sind ihre landeseigenen Lokalbahnen, weniger geläufig – und literarisch meist nur grob erwähnt – die vielen, teils umfangreichen Werkbahnen der Montanindustrie, des Bergbaus oder der Holzwirtschaft. Weil es gerade bei ihnen so viel zu entdecken gilt, bereisen wir vorerst die Obersteiermark vom oberen Murtal bis an den Semmering. Gleis- und Streckenpläne machen die Erläuterungen jetzt plausibler, und weil immer wieder Fahrzeuge auftauchen, über die aus bisherigen Sekundärquellen kaum etwas hervorgeht, sind zu manchen Werkbahnen nunmehr auch detaillierte Bestandslisten enthalten.

Schon bei der berühmten, vielbeschriebenen, so vielbesungenen Murtalbahn Unzmarkt – Mauterndorf der Steiermärkischen Landesbahnen fällt auf, daß es über ihre Güter- und Arbeitswagen, Stationen, Gleisanschlüsse und den innovativen Güterumschlag noch viel Interessantes zu erfahren gibt. Wenig war bisher über die Schmalspurbahnen im Fohnsdorfer Bergbau oder Judenburger Gußstahlwerk bekannt, noch weniger über die „Kleinbahn“ Wasendorf – Hetzendorf, die Feldbahn im Gefangenenlager Knittelfeld, die Waldbahn Ingering oder die Torfbahn im Ennstal bei Admont. Landschaftlich beeindruckte die Waldbahn Radmer, einst zur Holzabfuhr angelegt, zuletzt eine elektrische Erzförderbahn. Geradezu unüberschaubar waren die vielfältigen Spurweiten, Traktionen und Beförderungstechnologien am sagenumwobenen Steirischen Erzberg mit hunderten Streckenkilometern und tausenden Fahrzeugen. Näher betrachten wir die „Feldbahn“ in die Trofeng oberhalb Eisenerz, den Huntslauf nach Krumpental und die Wismath-Bahn am Präbichl. Jahrelange Sisyphusarbeit steckt hinter der Erforschung des immensen Lokomotivparks der Hütte Donawitz. Beschaulich ging es bei den Werkbahnen der Papierfabrik Niklasdorf und des Drahtwerks in Diemlach zu. Landschaftlich und fahrzeugtechnisch gibt es bei der bislang eher vom Hörensagen bekannten Lammingtal-Schleppbahn einiges zu entdecken. Weitaus höhere Beförderungsleistungen erbrachten derweil die vielen Dampf- und Motorlokomotiven des Kapfenberger Stahlwerks der Gebrüder Böhler.

Hier beginnt eine weitere Reise über eine Landesbahnstrecke, die längst stillgelegte Thörlerbahn von Kapfenberg dem Thörlbach folgend über Thörl nach Aflenz und weiter durchs Hinterbergtal über Seebach-Turnau bis nach Au-Seewiesen. Eine lange Geschichte haben die im Thörlgraben gelegenen Pengg’schen Eisenwerke mit ihren eng gewundenen Schleppbahnen, teils früher mit elektrischem Betrieb, oder der Kohlenbergbau um Göriach mit eigenem Grubenbahnnetz. Eine reizvolle Überlandbahn, sogar mit beschränkt öffentli-chem Personenverkehr, existierte bis 1972 zwischen den Fabriken Mürzzuschlag und Hönigsberg der Phönix-Stahlwerke der Schoeller-Bleckmann AG. Eine der größten und interessantesten Waldbahnen Österreichs nahm bis 1958 am Fuß des Semmerings ihren Ausgang. Auf der Gesamtlänge von gut 22 km bestand die Waldbahn Frauenwald von Steinhaus nach Rettenegg aus drei Adhäsionsstrecken und zwei Schrägaufzügen.

Buchseite für Buchseite gibt es also viel zu entdecken!

Aktualisiert: 2023-06-22

> findR *

Auf unserer Exkursion zu den österreichischen Schmalspurbahnen mit ihrem vielfältigen Güterverkehr erreichen wir die Steiermark. Weithin bekannt sind ihre landeseigenen Lokalbahnen, weniger geläufig – und literarisch meist nur grob erwähnt – die vielen, teils umfangreichen Werkbahnen der Montanindustrie, des Bergbaus oder der Holzwirtschaft. Weil es gerade bei ihnen so viel zu entdecken gilt, bereisen wir vorerst die Obersteiermark vom oberen Murtal bis an den Semmering. Gleis- und Streckenpläne machen die Erläuterungen jetzt plausibler, und weil immer wieder Fahrzeuge auftauchen, über die aus bisherigen Sekundärquellen kaum etwas hervorgeht, sind zu manchen Werkbahnen nunmehr auch detaillierte Bestandslisten enthalten.

Schon bei der berühmten, vielbeschriebenen, so vielbesungenen Murtalbahn Unzmarkt – Mauterndorf der Steiermärkischen Landesbahnen fällt auf, daß es über ihre Güter- und Arbeitswagen, Stationen, Gleisanschlüsse und den innovativen Güterumschlag noch viel Interessantes zu erfahren gibt. Wenig war bisher über die Schmalspurbahnen im Fohnsdorfer Bergbau oder Judenburger Gußstahlwerk bekannt, noch weniger über die „Kleinbahn“ Wasendorf – Hetzendorf, die Feldbahn im Gefangenenlager Knittelfeld, die Waldbahn Ingering oder die Torfbahn im Ennstal bei Admont. Landschaftlich beeindruckte die Waldbahn Radmer, einst zur Holzabfuhr angelegt, zuletzt eine elektrische Erzförderbahn. Geradezu unüberschaubar waren die vielfältigen Spurweiten, Traktionen und Beförderungstechnologien am sagenumwobenen Steirischen Erzberg mit hunderten Streckenkilometern und tausenden Fahrzeugen. Näher betrachten wir die „Feldbahn“ in die Trofeng oberhalb Eisenerz, den Huntslauf nach Krumpental und die Wismath-Bahn am Präbichl. Jahrelange Sisyphusarbeit steckt hinter der Erforschung des immensen Lokomotivparks der Hütte Donawitz. Beschaulich ging es bei den Werkbahnen der Papierfabrik Niklasdorf und des Drahtwerks in Diemlach zu. Landschaftlich und fahrzeugtechnisch gibt es bei der bislang eher vom Hörensagen bekannten Lammingtal-Schleppbahn einiges zu entdecken. Weitaus höhere Beförderungsleistungen erbrachten derweil die vielen Dampf- und Motorlokomotiven des Kapfenberger Stahlwerks der Gebrüder Böhler.

Hier beginnt eine weitere Reise über eine Landesbahnstrecke, die längst stillgelegte Thörlerbahn von Kapfenberg dem Thörlbach folgend über Thörl nach Aflenz und weiter durchs Hinterbergtal über Seebach-Turnau bis nach Au-Seewiesen. Eine lange Geschichte haben die im Thörlgraben gelegenen Pengg’schen Eisenwerke mit ihren eng gewundenen Schleppbahnen, teils früher mit elektrischem Betrieb, oder der Kohlenbergbau um Göriach mit eigenem Grubenbahnnetz. Eine reizvolle Überlandbahn, sogar mit beschränkt öffentli-chem Personenverkehr, existierte bis 1972 zwischen den Fabriken Mürzzuschlag und Hönigsberg der Phönix-Stahlwerke der Schoeller-Bleckmann AG. Eine der größten und interessantesten Waldbahnen Österreichs nahm bis 1958 am Fuß des Semmerings ihren Ausgang. Auf der Gesamtlänge von gut 22 km bestand die Waldbahn Frauenwald von Steinhaus nach Rettenegg aus drei Adhäsionsstrecken und zwei Schrägaufzügen.

Buchseite für Buchseite gibt es also viel zu entdecken!

Aktualisiert: 2023-02-09

> findR *

Was wir heute unter der „Selketalbahn“ verstehen, nämlich das 52 km weite Meterspurnetz zwischen Gernrode, Harzgerode, Alexisbad, Stiege, Hasselfelde und Eisfelder Talmühle, war in den Jahren 1887-1905 durch die Gernrode-Harzgeroder Eisenbahn-Gesellschaft (GHE) als „Anhaltische Harzbahn“ ins Leben gerufen worden. Auch wenn die Bahn lediglich vom Quellgebiet östlich von Stiege bis hinunter nach Mägdesprung dem Flüßchen Selke folgt, so bürgerte sich schon vor dem 1. Weltkrieg für das gesamte Netz der Begriff „Selketalbahn“ ein. Für die aufblühende Industrie, den Bergbau, die Land- und Forstwirtschaft, die Anwohner und Sommerfrischler leisteten die Schmalspurzüge überaus wertvolle Dienste, bis die sowjetischen Besatzer im Frühjahr 1946 mit der Demontage eines Großteils des Netzes als Reparationsleistung begannen und auch die meisten Fahrzeuge requirierten. Umgehend lief der Neuaufbau im Bereich Gernrode – Harzgerode / Lindenberg (Straßberg) an und mit dem Übergang an die Deutsche Reichsbahn im Jahr 1949 begann eine neue Ära.

Durch sie wollen wir nun einen fotografischen Streifzug unternehmen, ohne den in der bisherigen, recht umfangreichen Harzbahnliteratur eingehend dargestellten Werdegang des Netzes, der Stationen und Fahrzeuge abermals aufzurollen. Wir betrachten das Streckennetz, die urige Landschaft, die reizenden Stationen und typischen Fahrzeuge und versetzen uns zurück in eine Zeit, als die Selketalbahn für die Wirtschaft, die Bewohner und Gäste des Tals noch unabdingbar war und zum Alltag gehörte wie das Krähen des Hahns.

Die DR übernahm eine zweigeteilte Selketalbahn: Während der westliche Teil, die Strecke Eisfelder Talmühle – Hasselfelde, als Zweig der Harzquerbahn fungierte, führte der östliche zwischen Gernrode, Harzgerode und Straßberg ein Eigenleben mit beschaulichem Betriebsablauf und urtümlichen, großteils von der Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn stammenden Fahrzeugen. Die kleinen C-gekuppelten Lokomotiven waren vor den immer schwerer werdenden Zügen bald überfordert. Abhilfe kam ab 1956 mit sechs von Wernigerode nach Gernrode umgesetzten Mallet-Lokomotiven, die über drei Jahrzehnte hinweg den Zugverkehr im Selketal prägen sollten. Im Laufe der 60er Jahre wurde immer offenkundiger, daß der Schmalspurbetrieb trotz aller Rationalisierungen nicht mehr zeitgemäß war, so daß der Ministerrat der DDR anwies, die Selketalbahn nur noch auf Verschleiß zu betreiben und spätestens 1974 den „Verkehrsträgerwechsel“ zu vollziehen. Es kam anders: Stattdessen wurde sie 1972 zum „Technischen Denkmal“ deklariert und es begannen die Planungen für den Lü-ckenschluß Straßberg – Stiege. Mit Inbetriebnahme dieser Neubaustrecke im Jahr 1984 begann wiederum eine neue Epoche: Rollwagenzüge gelangten von Nordhausen bis Silberhütte, später für kurze Zeit bis Harzgerode, und die großen 1’E1’-Lokomotiven hielten Einzug. Der im östlichen Streckenteil durchweg mit Schmalspurwagen abgewickelte Güterverkehr ging gleich nach Wende rapide zurück, so daß er im April 1990 eingestellt wurde. Im Harzer Fremdenverkehr nimmt die Selketalbahn, seit 1993 ein Teil der Harzer Schmalspur-bahnen GmbH, noch heute einen hohen Stellenwert ein.

Aktualisiert: 2022-12-15

> findR *

Der Güterverkehr auf den österreichischen Schmalspurbahnen ist ein vielschichtiges, in der Literatur meist nur beiläufig gestreiftes Thema. In dieser Buchreihe stehen weniger die großen, vielbeachteten Lokomotiven im Vordergrund, die mit langen Güterzügen durch die Lande rauschen. Vielmehr geht es um die so unscheinbaren Dinge, die den Güterverkehr ausmachen, die typischen wie auch die speziellen Wagengattungen, die häufig recht unkonventionellen Umschlaganlagen, die Lade- und Anschlußgleise, die Gebäude, die Verschub- und Arbeitsfahrzeuge, die Frachten und vieles mehr. All das besaß sowohl auf den öffentlichen Lokalbahnen als auch bei den Feld-, Wald- und Grubenbahnen sein ureigenes Flair, das heute fast vollständig der Vergangenheit angehört.

Der fotografische Streifzug, den wir in diesem Buch unternehmen, kann keineswegs einer vollständigen Dokumentation nebst Bestandslisten oder Strecken- und Gleisplänen sämtlicher Bahnen, ihres Wagenparks und ihrer Anlagen gleichkommen. Dafür ist das Thema viel zu komplex. Er stellt eine Reminiszenz an manche längst stillgelegte Bahn dar, an die Blütezeit altösterreichischer Schmalspurherrlichkeit und er erinnert daran, daß selbst viele der noch heute im Personenverkehr aktiven Bahnen einst einen ansehnlichen Güterverkehr abwickelten.

Aktualisiert: 2023-02-23

> findR *

Emslandstrecke – dieses Wort assoziieren Dampflokfreunde unweigerlich mit dem Bw Rheine, der letzten Dampflokhochburg der DB, mit dem Dreivierteltakt der „Pazifiks“ der Baureihe 012 vor den Schnellzügen zur Nordseeküste, mit dem Donnern zweier „Jumbos“ der Baureihe 043 vor einem 4.000 t schweren Erzzug, dem „Langen Heinrich“, oder den „Mikados“, der für jegliche Zuggattungen tauglichen 042. Außer der Dampflokromantik der 70er Jahre weist die Geschichte der Emslandstrecke jedoch weitaus mehr hochinte-ressante Aspekte auf.

Als Teil der Hannoverschen Westbahn Löhne – Rheine – Emden war sie von 1854 bis 1856 in Betrieb gegangen. Mit dem Ende des Königreiches Hannover wurde sie 1866 preußisch sowie ein Teil der Kgl. Westfälischen Eisenbahn und 1880 gelangte sie unter die Regie der Kgl. Preußischen Staatseisenbahnen. In jenen Jahren entstanden wichtige, später verstaatlichte oder von vornherein staatliche Strecken, deren Betrieb seit jeher eng mit der Emslandstrecke verknüpft ist. Als Bindeglied mit den Niederlanden wurde 1865 die Alme-lo-Salzbergener Eisenbahn eröffnet. Nach dem Übergang ihres deutschen Teils im Jahr 1925 an die DRG entwickelte sich ein hochwertiger internationaler Fernverkehr. Zwischen Rheine und Salzbergen ist ihr Betrieb längst mit jenem der Emslandstrecke verschmolzen. Der Großherzoglich Oldenburgischen Eisenbahn gehörten die Strecken Oldenburg – Leer (*1869) und Ihrhove – Nieuwe Schans (*1876), deren Betriebsgeschichte von den wechselnden Beziehungen mit den Niederlanden sowie vom Güterverkehr zum Emder Hafen und vom Tourismus der Inseln abhängig war und ist. Von Emden nordwärts eröffneten die Preuß. Staatseisenbahnen 1883 die Ostfriesische Küstenbahn über Norden nach Sande. Ihren Nebenbahncharakter verlor sie 1892 mit dem Bau der Bäderstrecke Norden – Norddeich und 1906 endgültig mit der Neutrassierung als eingleisige „Vollbahn“. Seit 1901 führt eine kurze, sowohl für die Borkum-Urlauber als auch für den Frachtumschlag zu den Hochseeschiffen bedeutsame Strecke zum Emder Außenhafen.

Als „Emslandstrecke“ wird allgemein die Relation Münster – Norddeich verstanden, wir betrachten hier ihren ursprünglichen Westbahnabschnitt von Rheine bis Emden Süd. Einen Großteil dieses ersten Bandes nimmt der Bahnhof Rheine ein, noch heute der wichtigste Eisenbahnknoten im Münsterland, auch wenn sich sowohl das Ausmaß der Gleisanlagen als auch die Betriebsabläufe gravierend gewandelt haben. Kaum vorstellbar ist, was sich früher im Bw Rheine Pbf abgespielt hat. Vor allem die Bespannung der Reisezüge oblag ihm, aber ebenfalls die Diesellok- und Triebwagenbestände waren umfangreich und vielfältig. Größere Berühmtheit erlangte hingegen das Bw Rheine Rbf mit den immensen Beständen an Güterzug-, Rangier- und Reisezugdampflokomotiven, die unzählige Eisenbahnfreunde aus aller Welt anlockten. Und schließlich werfen wir einen Blick auf die Strecken nach Quakenbrück und Ochtrup, die Tecklenburger Nordbahn sowie den Lokomotivbau in Rheine. Der zweite Band wird sich dann mit dem Betriebsgeschehen seit 1920 sowie mit den einzelnen Bahnhöfen von Salzbergen bis Emden Süd befassen.

Aktualisiert: 2023-01-19

> findR *

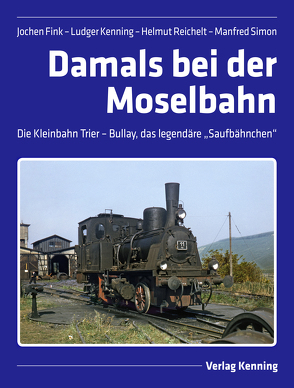

Ältere Moselaner oder passionierte Moselfahrer bekommen noch heute strahlende Augen, wenn sie an jene Zeit zurückdenken, als das „Saufbähnchen“ den Windungen der Mosel folgte, die Gemeinden mit den für Weinkenner wohl-klingenden Namen mit der großen weiten Welt verband und dabei ein einzigartiges Stück Reisekultur ausstrahlte. Die Einmaligkeit der Kleinbahn ist weit über die Mittelmosel hinaus bekannt geworden, wie zahllose, recht liebevoll verfaßte zeit-genössische Artikel belegen.

An die 120 Jahre sind verstrichen, seit der erste Abschnitt in Betrieb ging. Begonnen hatten die Bestrebungen um eine getreu den Moselschleifen folgende Bahnstrecke schon viel früher, als feststand, daß die Hauptbahn die Orte an der Mit-telmosel nicht berühren wird. Die Firma Lenz & Co. fand sich bereit, eine – zunächst schmalspurig angedachte – Kleinbahn zwischen Trier und Bullay anzulegen, mitzufinanzieren und zu betreiben. Gebaut wurde die 103 km lange Re-gelspurstrecke der 1899 gegründeten Moselbahn AG in drei Teilen, in Betrieb genommen aufgrund von Überschwemmungen aber in fünf Etappen. Im August 1905 war die teuerste und längste deutsche Kleinbahn vollendet.

Die Moselbahn, häufig auch „Moseltalbahn“ oder scherzhaft „Saufbähnchen“ genannt, hatte mit enormen Lasten zu kämpfen und kam finanziell nie auf einen grünen Zweig. Die Baukosten hatten sich gegenüber ersten Schätzungen verdreifacht, denn weite Abschnitte erhielten als Hochwasserschutz große Viadukte und Stützmauern und dazu wurde viel in komfortable Reisezugwagen und schmucke Stationsgebäude investiert. Gedeckt wurden die Mehrkosten mit einem gewagten Finanzierungsmodell, so daß die Aktionäre zumeist vergeblich auf Dividenden hofften. Weil der Schwerpunkt von Beginn an im Personen- und hier vor allem im Ausflugsverkehr liegen sollte, hatte sich die Moselbahn auferlegt, einen hochwertigen Fahrzeugpark vorzuhalten. Hohe Verluste mußte sie immer wieder durch Einnahmeausfälle und Reparaturen wegen des fast alljährlichen Hochwassers hinnehmen. Nachteilig war auch die kleinbahnmäßige Ausstattung, die viele betriebliche Einschränkungen bedingte und zu unzähligen Kollisionen mit dem Straßenverkehr und mit Passanten führte.

Über ein mangelndes Beförderungsaufkommen konnte sich die Moselbahn keineswegs beklagen. Obwohl sie bis zuletzt jährlich um die zwei Millionen Fahr-gäste und gut 100.000 – 150.000 t Güter zählte, geriet sie in den 50er Jahren immer tiefer in die roten Zahlen. Die Moselkanalisierung sowie die Einstellung der Bahnpost versetzten ihr den Todesstoß, so daß die Kleinbahn – gegen alle Proteste seitens der Anlieger – in den Jahren 1961-68 etappenweise eingestellt wurde. Für den Güterverkehr verblieb lediglich ein 5 km langes Reststück von Trier nach Ruwer. Die Moselbahn gibt es noch heute, nämlich als modernes Busunternehmen mit weitver-zweigtem Liniennetz in privater Hand.

Begeben wir uns zurück in eine weit zurückliegende Epoche und schwelgen in Erinnerungen an das unvergessene „Saufbähnchen“ mit seinem außergewöhnlichen Fahrzeugpark, den reizenden Stationen, den engagierten Mitarbeitern sowie den zahllosen Geschichten aus seinem Leben. Alles einsteigen bitte!

Aktualisiert: 2022-03-17

> findR *

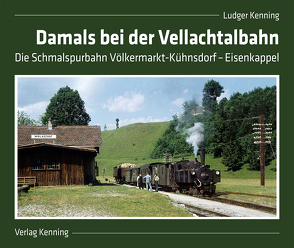

„Vike“ – der Name klingt sowohl manchem Bewohner des Kärntner Unterlandes als auch vielen Schmalspurbahnfreunden noch heute wie Musik in den Ohren. Woher der merkwürdige Rufname rührt, wissen wir nicht. War es der erste Lokführer – er hieß Viktor – oder ein Fuhrmann namens „Vike“ mit dem schnellsten Gespann weit und breit, welchem die Vellachtalbahn von Völkermarkt-Kühnsdorf nach Eisenkappel ihren Kosenamen verdankte?

Die Entstehung der 17 km langen, von der Südbahnlinie Klagenfurt – Bleiburg abzweigenden Stichstrecke mit 760 mm Spurweite geht zurück auf die Holzwirtschaft und die Zellstoffindustrie im oberen Vellachtal. Die Rechberger Zellulose- und Papierfabrik benötigte die Bahn dringend für den Bezug der Rohstoffe und den Versand der Erzeugnisse, für Graf Thurn-Valsassina in Eisenkappel war eine rationellere Abfuhr seiner reichen Holzvorkommen überaus lukrativ und das Kühnsdorfer Sägewerk Leitgeb war auf einen günstigen Bezug des im Karawankengebiet geschlägerten Holzes angewiesen. Dabei war das Bahnprojekt keineswegs unumstritten, einige Ortschaften wehrten sich entschieden dagegen, einen Bahnbau bezeichneten sie als völlig nutzlos, ja sogar schädlich. Dem „Exekutiv-Comité“ gelang es aber, die „mysteriösen Intrigen“ verstummen zu lassen, die Finanzierung zu sichern und am 17. Februar 1900 die „Allerhöchste Conzession zum Bau und Betrieb der schmalspurigen Localbahn Kühnsdorf – Eisenkappel“ zu erlangen. Sogleich gründete es eine Aktiengesellschaft, übertrug den k.k. Österreichischen Staatsbahnen (kkStB) die Betriebsführung und beauftragte die Firma Stern & Hafferl mit den Bauarbeiten, dann aber geschah zunächst gar nichts. Erst anderthalb Jahre später liefen die Arbeiten an und am 5. Oktober 1902 konnte die Eisenkappler Bahn in „eigentümlich berührender Stille“, wie es hieß, eröffnet werden.

Selbst die einstigen Gegner lernten die neue Bahn immer mehr zu schätzen, denn „Vike“, der ab 1903 von der k.k. priv. Südbahn verwaltet wurde, trug maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung des oberen Vellachtals bei: Er erleichterte seinen Anwohnern den Weg zur Schule, zur Arbeit oder in die Bezirksstadt, war der Forst-, Vieh- und Landwirtschaft stets zu Diensten, vor allem aber lebte er vom Hauptarbeitgeber des Tals, der Zellstoff- und Papierfabrik in Rechberg, und war ihren konjunkturellen Schwankungen und ihren Schicksalsschlägen vollends ausgeliefert. Hierzu gehörten die Hochwasserkatastrophen, die das Tal und so auch die Fabrik- und Bahnanlagen oftmals verwüsteten. Ein großes Manko waren auch die beiden kleinen Lokomotiven, die den enormen Frachtanfall kaum bewältigen konnten. Abhilfe kam nach dem Übergang der Betriebsführung an die Österreichischen Bundesbahnen (BBÖ), die einen mächtigen E-Kuppler beschafften und zudem den Rollwagenbetrieb aufnahmen.

Mit der Verstaatlichung wurde „Vike“ im Jahr 1931 endgültig Teil der BBÖ bzw. 1938 der DRB, in deren Ära er auch unter Luftangriffen zu leiden hatte. Nach 1945 ruhte der Betrieb lange Zeit, jedoch mit dem Wiederaufbau ab 1950 ging es bergauf, die Schleppbahnen wurden erweitert, der Wagenbestand aufgestockt und kräftige D-Kuppler der Kriegsbauart KDL 11 bespannten die immer länger werdenden Züge. Die Straßenkonkurrenz machte der Schmalspurbahn zu schaffen. Eine Dachlawine war am 16. Januar 1965 der aus Sicht der ÖBB willkommene Anlaß, den Personenverkehr nun mit Autobussen abzuwickeln. Im Juni 1966 war es auch um das Stück Rechberg – Eisenkappel geschehen. Dank der schlechten Straßenzustände bekam „Vike“ eine Gnadenfrist, bot er doch die Möglichkeit, die im Zellstoffwerk benötigten Laugen relativ sicher zu transportieren, wenn auch zuletzt nur mit 10 km/h. 1969 verdoppelte sich sogar die Tonnage, kräftige Stütztenderlokomotiven der Reihe 399 mußten aushelfen. Landesweit wurde hitzig über die Zukunft der Vellachtalbahn diskutiert, am 22. Mai 1971 mußte die Bevölkerung jedoch von „ihrem Vike“ wehmütig Abschied nehmen.

Begeben wir uns zurück in eine Epoche, als „Vike“ dem oberen Vellachtal noch das Tor zur „großen weiten Welt“ öffnete und er für die Wirtschaft unerläßlich war.

Aktualisiert: 2021-06-24

> findR *

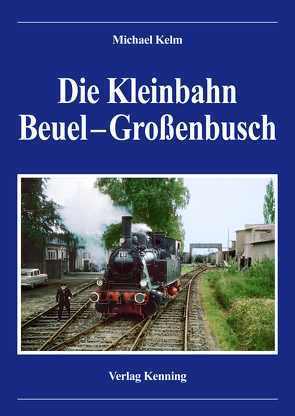

Die nur 7 km lange normalspurige Kleinbahn Beuel – Großenbusch (B-G) führte stets ein Schattendasein. Regulären Personenverkehr hatte sie nie, doch für die Basaltbrüche und Ziegeleien, eine Dachpappenfabrik und diverse andere Gewerbebetriebe war sie lange Zeit unverzichtbar, so daß sie ihren Aktionären erkleckliche Dividenden bescherte. In der Zeit des „Dritten Reiches“ besaß sie sogar strategische Bedeutung.

Erste Schienenbahnen gab es im Beueler Raum schon vor über 200 Jahren, nämlich als Pferdebahn zu den Alaunhütten auf der Hardt sowie ab 1850 mit Lokomotivbetrieb zu den Basaltbrüchen am Finkenberg. Die Initiative zum Bau der Kleinbahn ging von den Tonwarenfabriken und Basaltbrüchen aus, realisiert wurde er schließlich von der Frankfurter AG für Bahn-Bau und Betrieb (BBB) bzw. deren Tochter, der Industriebahn AG. Nach der landespolizeilichen Abnahme am 20. Dezember 1900 nahm die „Beueler I-Bahn“, wie sie in der Bevölkerung hieß, mit ihrer Stammstrecke von Beuel nach Großenbusch und dem Abzweig nach Limperich-Küdinghoven den Dienst auf. Betrieben wurde sie von der Deutschen Eisenbahn-Gesellschaft (DEAG, DEGA bzw. DEG) in Frankfurt am Main.

Wurden lediglich zwei Lokomotiven fabrikneu nach Beuel geliefert, so war der Fahrzeugpark mit der Zeit doch recht vielfältig, denn oftmals setzte die DEG innerhalb ihres Konzerns Lokomotiven und Wagen hierher um. Die engen Gleisradien erlaubten dabei nur B- bzw. C-Kuppler. Größere Dampflokomotiven und auch eine Diesellok waren auf der B-G nur „Eintagsfliegen“.

Mit der Schließung der Steinbrüche am Finkenberg begann in den 20er Jahren der Niedergang. Auch von den Zerstörungen während des 2. Weltkriegs erholte sich die Kleinbahn nie vollends. 1964 hatte sie ihre Aufgabe erfüllt, in ihren letzten Lokomotiven erlosch das Feuer. Die Anschließer und die Stadt Beuel gaben ihr dann aber eine Gnadenzeit. Eine DB-Kleinlok bediente fortan die Strecken nach Hangelar und Limperich und 1989 wurde sogar ein Personenverkehr aus der Taufe gehoben, nämlich zur alljährlichen Großkirmes „Pützchens Markt“. 1994 trennte sich die DEG von ihrer „Industriebahn“. Auch die langwierigen Bestrebungen seitens der Rhein-Sieg-Eisenbahn GmbH gingen letztlich verloren. Im Mai 2009 endete der Güterverkehr zwischen Beuel und Hangelar. Ob die überaus beliebten Fahrten zum „Pützchens Markt“ eine Zukunft haben, wird sich zeigen.

Aktualisiert: 2021-01-14

> findR *

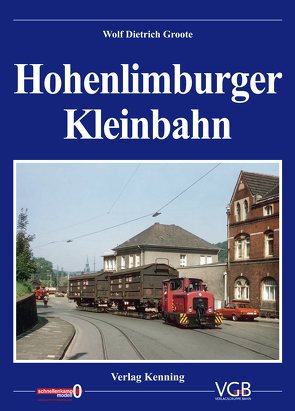

Hohenlimburg – oder „Limburg an der Lenne“, wie der Ort bis 1879 hieß – ist ein industriell geprägtes und landschaftlich reizvoll gelegenes Städtchen am Unterlauf der Lenne im nordwestlichen Sauerland. Als Wahrzeichen thront hoch über dem Ort das Schloß Hohenlimburg, das sich noch heute im Besitz des Fürstenhauses von Bentheim-Tecklenburg befindet.

Den für die industrielle Entwicklung enorm wichtigen Eisenbahnanschluß erhielt der Ort mit der Inbetriebnahme des ersten Bauabschnitts der Ruhr-Sieg-Eisenbahn Hagen – Siegen am 21. März 1859. Hiervon unberührt blieben allerdings die Fabriken des Nahmertals, und so setzten sich sowohl die Fabrikanten als auch die Gemeindeverwaltung alsbald rege für eine Bahnlinie in dieses enge Seitental der Lenne ein. Ende der 1890er Jahre entstand nach zwei Jahrzehnte währenden Bemühungen eine ausschließlich dem Güterverkehr dienende, aus topografischen Verhältnisse lediglich meterspurige private Bahn. Eigentümer der Hohenlimburger Kleinbahn AG waren neben der Stadt die angeschlossenen Industriebetriebe. Die Streckenlänge betrug zwar nur 3,3 km, jedoch die Gleislänge mit den zahlreichen Anschlußgleisen immerhin fast 12 km.

Während andernorts etliche Nebenbahnen stillgelegt wurden, konnte die Hohenlimburger Kleinbahn bis in die 80er Jahre überleben, denn im Nahmertal, das kaum Durchgangsverkehr aufwies, waren die zuletzt vorwiegend den Konzernen Hoesch und Krupp angehörenden Stahlbetriebe auf die Belieferung mit Rohmaterial aus den Ruhrgebietshütten mit der Bahn angewiesen. Die Kleinbahn wirkte wie ein Relikt einer längst vergangenen Epoche, bis sie Ende 1983 im Alter von ungefähr 83 Jahren der Stahlkrise zum Opfer fiel.

Gegenüber benachbarten Schmalspurbahnen wie der Kreis Altenaer Eisenbahn oder der Iserlohner Kreisbahn stand die Hohenlimburger Kleinbahn nie sonderlich im Blickpunkt der Eisenbahnfreunde. Erst als das Ende absehbar war, strömten die Fotografen herbei, um das besondere Flair der Kleinbahn im Bild festzuhalten. Diese Atmosphäre und das Umfeld, von dem inzwischen vieles nicht mehr vorhanden ist, sowie die eigens für die speziellen Betriebsbedingungen der Bahn konstruierten Fahrzeuge werden in diesem Buch anschaulich dokumentiert, um die Erinnerung an die kleine, jedoch ausgesprochen interessante Bahn wach zu halten.

Aktualisiert: 2021-08-05

> findR *

Hatten wir kürzlich den Straßen- und Privatbahnen von Nordfriesland bis in die Lüneburger Heide einen Besuch abgestattet, so reisen wir jetzt weiter an die Nordseeküste, um uns in längst vergangene Zeiten der friesischen und ostfriesischen Kleinbahnen auf den Inseln und dem Festland zurückversetzen zu lassen. Wir schwelgen in Erinnerungen an die schmal- und die normalspurigen Klein- und Privatbahnen zwischen Weser und Ems, an die große Zeit der Bentheimer Eisenbahn, an die 1959 eingestellte Straßenbahn von Osnabrück, die faszinierende Georgsmarienhütten-Eisenbahn, die urtümliche Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf, die tonnageträchtige Rinteln-Stadthagener Eisenbahn, die unvergessene Steinhuder Meer-Bahn sowie die Straßenbahn der Landeshauptstadt Hannover mit ihrem vor langer Zeit eingestellten Außenstreckennetz, so auch der legendären „Roten 11“ nach Hildesheim.

Das vielschichtige Thema wird dargeboten zum einen mit den prächtigen, sorgsam gestalteten SW-Aufnahmen von Reinhard Todt, zum anderen mit zahlreichen Farb- und SW-Fotos aus seinem Bekanntenkreis. Ausgewählt, aufbereitet und ausführlich kommentiert wurden die beeindruckenden Bilder durch Ludger Kenning, einen passionierten Historiker auf dem Gebiet der Straßen-, Klein- und Privatbahnen. Tauchen wir jetzt gemeinsam ein in die Erinnerung an eine weit zurückliegende Epoche.

Aktualisiert: 2021-08-05

> findR *

Nach der ausgiebigen Schilderung des Fahrzeugparks des Rügenschen Schmalspurnetzes geht es jetzt um die Charakteristik der Strecken, die typischen Zugformationen und um die Eigenheiten, Bedeutungen und baulichen Entwicklungen der Stationen – dokumentiert und garniert mit vielfältigen Szenen aus dem Betriebsalltag, mit fotografischen und zeichnerischen Übersichten der Anlagen sowie mit viel Lokalkolorit.

Wir beginnen unsere Kleinbahnreise in Altefähr, dem Tor zur Insel Rügen und einst der Ausgangspunkt der Südstrecke nach Putbus. Der 35 km lange Abschnitt mit seinen wichtigsten Zwischenstationen Poseritz, Puddemin, Garz und Ketelshagen erschloß eine landwirtschaftlich geprägte Region und verzeichnete auch wegen der Kreide- und Kohletransporte bis zuletzt ein außerordentliches Frachtaufkommen. Die Fahrgäste mußten also in den gemischten Zügen mit langen Rangieraufenthalten eine Fahrzeit von über 2. Std. für die Gesamtstrecke hinnehmen – aber man hatte ja Zeit. Der Deutschen Reichsbahn war diese Beschaulichkeit jedoch ein Dorn im Auge: So kam bereits im Herbst 1967 das Ende für die Südstrecke.

Ebenso längst Geschichte ist die knapp 38 km lange Nordstrecke von Bergen nach Altenkirchen, dem einst nördlichsten Bahnhof der DR. Die legendäre Wittower Fähre, ein Kleinbahntrajekt über den Rassower Strom, lockte in den 60er Jahren zahllose Eisenbahnfreunde aus Nah und Fern an. Wie auf der Südstrecke überwog hier wiederum der Güterverkehr, vor allem in den Bahnhöfen Trent, Wiek und Altenkirchen, aber auch in den vielen kleineren Stationen, von denen etliche zur Kleinbahn- und teils noch zur Reichsbahnzeit einen Feldbahnanschluß zu landwirtschaftlichen Anwesen besaßen. Einen Umschlag zwischen Schiff und Kleinbahn gab es in Wiek sowie zeitweise am Bollwerk in Wittower Fähre. In den 60er Jahren war auch die marode Nordstrecke für die Reichsbahn nicht mehr zu halten: Im Sommer 1968 führte eine Kollision mit einem Traktor zum vorzeitigen Aus des Nordteils Fährhof – Altenkirchen und im Dezember 1969 brachten heftige Schneeverwehungen auch die Strecke Bergen Ost – Wittower Fähre endgültig zum Erliegen.

Besser erging es der 1895-99 etappenweise erbauten, gut 24 km langen Bäderstrecke Putbus – Göhren, heute als „Rasender Roland“ weit bekannt. Sie trug maßgeblich zum Aufschwung der Bade¬orte Binz, Sellin, Baabe und Göhren bei und verzeichnet seit jeher zur Badesaison ein beträchtliches Fahrgastaufkommen. Geräumige vierachsige Reisezugwagen und einige Jahre lang auch komfortable Speisewagen boten dem Publikum zur Kleinbahnzeit ein besonderes Reisegefühl. Wichtige Aufgaben erfüllte die Bahn daneben mit der Beförderung von Expreßgut, Gepäck und Versorgungsgütern, vor allem Kohle. Nach der Einstellung des Güterverkehrs im Jahr 1967 wollte sich die Deutsche Reichsbahn in den 70er Jahren auch von der Bäderbahn trennen, aber dank der Initiative vor allem von Eisenbahnern und Eisenbahnfreunden wurde der Rasende Roland unter Denkmalschutz gestellt und samt seiner Fahrzeuge grundsaniert. Nach wechselvollen Nachwendejahren fährt er als Rügensche BäderBahn (RüBB) unter dem Dach der in Jöhstadt ansässigen PRESS nun einer hoffnungsvollen Zukunft entgegen.

Betrieblich eng mit dem Rü.K.B.-Netz verbunden war die staatliche Nebenbahn von Bergen über Putbus nach Lauterbach. Sogar Fernzüge kamen nach Putbus, wo die Reisenden Anschluß an die Kleinbahnzüge zu den Badeorten hatten. Für den Regelverkehr ist heute ebenso die PRESS zuständig, zudem fahren die Schmalspurzüge im Sommer auf dem Dreischienengleis bis zum neuen Haltepunkt Lauterbach Mole.

Alles einsteigen bitte!

Aktualisiert: 2021-03-18

> findR *

Alt geworden sind sie nicht – die Hanauer Kleinbahnen. Was mit ihrer Eröffnung im Jahr 1896 so vielversprechend begann, endete nach nur 37 Jahren als Folge der weltweiten Wirtschaftskrise mit der Betriebseinstellung sowie dem Abbruch der Bahnanlagen. Mit insgesamt lediglich rund 20 km Streckenlänge auf den normalspurigen Zweigen von Hanau Nord nach Hüttengesäß und Langenselbold zählte das Unternehmen zwar keineswegs zu den Großen unter den Kleinen, dennoch war es in vielerlei Hinsicht eine besondere Kleinbahn, deren Geschichte und Besonderheiten nun eine eingehende Dokumentation verdient haben.

Der Kleinbahn mangelte es keineswegs an Zuspruch, sondern vielmehr an unternehmerischem Interesse. Mit gehörigem Enthusiasmus und Engagement – finanziell unterstützt durch den Kreis und die Stadt Hanau – errichtete der Unternehmer Hermann Christner die Kleinbahn auf Privatinitiative, bevor er sie in eine Aktiengesellschaft einbrachte, deren Verkauf an die Vereinigte Eisenbahn-Bau- und Betriebs-Gesellschaft (VEB) in Berlin ihm einen ansehnlichen Gewinn eintrug. Die VEB übernahm mit dem beträchtlichen Kaufpreis ebenso eine hohe Hypothek, die den Kleinbahnbetrieb zeitlebens belastete, während sie sich von Berlin aus nur beiläufig um ihre hessische Beteiligung kümmerte – ein fataler Fehler, wie sich nach dem 1. Weltkrieg zeigen sollte.

Das Beförderungsaufkommen hätte durchaus eine solide wirtschaftliche Basis ermöglicht: Jahr für Jahr zählte die Kleinbahn mindestens eine halbe Million Fahrgäste, 1919 gar eine Million. Die zur Eröffnung im Jahr 1896 vorhandenen zwölf vierachsigen Personenwagen reichten schon im zweiten Betriebsjahr nicht mehr aus, so daß bis 1911 weitere vier Stück beschafft wurden. Die Arbeiterzüge bestanden stets aus sieben Vierachsern, manche Personenzüge gar aus zehn Stück. Der Güterverkehr blieb zwar hinter den Erwartungen zurück, dennoch fielen nach einem holprigen Anlauf regelmäßig weit mehr als 30.000 t pro Jahr an. Von derartigen Werten konnte manch andere Kleinbahn nur träumen.

Das Grundübel lag einerseits in den Niedrigtarifen des Arbeiterverkehrs und andererseits in den hohen Kosten für die Instandhaltung der überaus einfach gehaltenen Anlagen. Die finanziellen Möglichkeiten erlaubten weder eine Grundsanierung noch gewisse Erweiterungen, so daß sich der Zustand der Anlagen zusehends verschlechterte. Überdies verlagerte sich der Verkehr mehr und mehr auf die Straße, sei es durch den wachsenden Kraftverkehr oder auch durch die steigende Zahl radfahrender Pendler, die lieber mit Muskelkraft zur Arbeit fuhren. Der Verkehrsanstieg auf Wegen und Straßen forcierte letztlich das Ende der Kleinbahn, denn auf knapp der Hälfte der Gesamtlänge besaß sie keine separate Trasse, sondern nutzte öffentliche Straßen. Die Arbeitsbeschaffungsprogramme im Dritten Reich mit erheblichen Ausgaben für den Straßenbau unterbanden jegliche Diskussion um den Fortbestand der Kleinbahn. Großzügig ausgebaute Straßen, später auch Autobahnen, nutzen heute zum Teil die einstige Kleinbahntrasse, von der fast keine Überreste verblieben sind.

Aktualisiert: 2021-03-25

> findR *

Wer heute mit dem „Rasenden Roland“ eine Dampfzugfahrt von Putbus nach Göhren unternimmt, ahnt kaum, wie weitläufig und kleinbahnartig das Schmalspurnetz auf der Insel Rügen einstmals war. Vielfältig war gleichfalls der Fahrzeugpark. Von den B-Kupplern aus den Anfängen der Rügenschen Kleinbahnen erlebten nur zwei den Übergang an die Deutsche Reichsbahn im Jahr 1949 mit. Schon früh waren sie durch D-Kuppler und Mallet-Maschinen im aufblühenden Bäderverkehr und vor den immer länger werdenden gemischten Zügen auf der Süd- und der Nordstrecke abgelöst worden, so daß ihnen zuletzt nur ein Gnadenbrot zwischen Fährhof und Altenkirchen verblieb. Unter DR-Regie erschienen bald allerlei andere, vor allem sächsische Fahrzeuge, wie z.B. die Gelenklokomotiven der Gattung IV K, zwei von Burg nach Putbus umbeheimatete 1’D-Maschinen mit ihren eigenen Tücken oder die 1’E’1-Neubaulokomotiven.

Nach der Wende durchlebte der Rasende Roland wechselvolle Zeiten, bis er endlich im Jahr 2008 die Basis für einen soliden, zukunftsträchtigen Betrieb fand. Unter den jeweiligen Betreibern wie auch durch Bestrebungen um den Nostalgieverkehr waren und sind weitere, historisch interessante Fahrzeuge zu erleben. Mittlerweile sind es 53 Maschinen, die seit 1950 über das Rügener Schmalspurnetz dampften oder noch heute dampfen. Beschrieben werden sie von einem passionierten Lokführer, der auf vielen dieser Dampfloks schon selbst gefahren ist und dem Leser plausibel erläutert, daß sich hinter einer gemeinsamen Gattung mitunter Lokomotiven mit ganz individuellen Eigenheiten verbergen.

Ebenso vielschichtig, jedoch weitaus weniger erforscht war und ist der Wagenpark. Bereits die Rü.K.B. legten sich einen großen Bestand zu, um die immensen Transporte landwirtschaftlicher Frachten, von Bodenerzeugnissen sowie Bau- oder Brennstoffen zu bewältigen bzw. dem regen Fremdenverkehr gerecht zu werden. Genügten in der Anfangszeit noch zweiachsige Plattformwagen, teils mit Salonabteil für gehobene Gäste, so erschienen auf Rügen bereits 1911 die ersten schmalspurigen Vierachser. Mit hellen, großfenstrigen „Sommerwagen“ und sogar mit Speisewageneinheiten aus je zwei kurzgekuppelten Reisezugwagen gestalteten die Rü.K.B. ihren Gästen eine Reise mit der Kleinbahn höchst angenehm und komfortabel. Nach dem 2. Weltkrieg kamen vorwiegend sächsische Reisezugwagen auf die Insel, wie z.B. die Oberlicht-, Traglasten- und die Großfensterwagen, aber auch zwei schmucke Weyer-Wagen aus dem Jerichower Land. Zwar existieren die meisten von ihnen schon längst nicht mehr, allerdings stehen etliche noch heute – von Grund auf modernisiert – Tag für Tag auf der Bäderbahn im Einsatz. Überaus große Bedeutung hatte bis Ende der 60er Jahre außerdem der Güterwagenpark, der sich in erster Linie aus offenen bzw. geschlossenen Zweiachsern aus der Zeit der Jahrhundertwende zusammensetzte. Kurze Zeit liefen auf Rügen auch einige von anderen Netzen zugereiste Vierachser. Basis des Wagenkapitels bildeten die jahrelangen Forschungen der „Interessengemeinschaft Wagen“, ergänzt um zahlreiche Erkenntnisse, die sich aus dem Auftauchen vieler bislang unbekannter Fotos ergaben.

Um die Strecken, Stationen, ihre Gleisanlagen und Gebäude wird es im zweiten Band der Rügenschen Kleinbahnreise gehen, um die legendäre Nordstrecke Bergen – Altenkirchen, um die oft stiefmütterlich behandelte Südstrecke Altefähr – Putbus, um die weithin beliebte, noch heute aktive Bäderbahn Putbus – Göhren und nebenbei um die normalspurige Nebenbahn Bergen – Putbus – Lauterbach mit ihren interessanten Fahrzeugen. Alles einsteigen bitte!

Aktualisiert: 2021-03-18

> findR *

Das „Todtnauerli“, wie die 1889 eröffnete Zell-Todtnauer Eisenbahn im Volksmund liebevoll auch heißt, verlief von der regelspurigen Wiesentalbahn Basel – Zell ausgehend hinauf in den Südschwarzwald. Die 18,74 km lange Nebenbahn mit 1.000 mm Spurweite folgte stets dem Flüßchen Wiese und besaß sogar einen Tunnel. Gut 78 Jahre lang war sie für ihre Anwohner, den Fremdenverkehr, den Bergbau, die Land- und Holzwirtschaft und die zahlreichen Gewerbe- und Industriebetriebe unerläßlich. Als nach dem 2. Weltkrieg der Slogan „Freie Fahrt für freie Bürger“ den Straßenverkehr rapide ansteigen ließ, war die Bahn schlichtweg überflüssig. Ihre Fürsprecher hatten als Minderheit nur eine kaum vernehmbare Stimme im großen Chor der Kfz-Begeisterten.

Als Teil einer Fernstrecke Basel – Stuttgart war das Todtnauerli eigentlich gedacht, aber der Badische Staat lehnte eine Kostenübernahme ab. Erstmals in Baden durften die Initiatoren von der regulären Spurweite abweichen, und dies prägte das Dasein der Meterspurbahn zeitlebens. Bis kurz vor dem 2. Weltkrieg sprachen die Talgemeinden immer wieder – aber vergebens – bei der Regierung vor, um eine Umspurung, einen Weiterbau nach Freiburg oder Titisee oder gar eine Übertragung des Bähnle an die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft zu erwirken. Doch letztlich blieb dem Todtnauerli stets der Status einer „Kleinbahn der vergebenen Chancen“.

Sehr nachteilig bei der Schmalspur war das aufwendige Umladen der Güter. Mitte der 20er Jahre führte die damalige Betriebsführerin, die Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, zwar mit viel Aufwand den Rollwagenbetrieb ein und beschaffte zwei schwere Mallet-Lokomotiven, doch der erhoffte Frachtanstieg blieb aus, zumal viele Kunden ihre Waren mittlerweile auf der Straße transportierten. Im Süden schloß die Bahn an die Normalspur an, aber das obere Wiesental war schon damals sowohl kulturell als auch wirtschaftlich mehr nach Norden hin orientiert. Eine Bahnfahrt von Todtnau nach Freiburg – lediglich 20 km voneinander entfernt – war fünfmal so lang wie die Luftlinie. Hochbetrieb herrschte dagegen im florierenden Fremdenverkehr. Häufig waren die Züge hoffnungslos überfüllt, wenn die Ausflügler den Feldberg oder den Belchen besuchten oder aber die Wintersportler ins schneesichere obere Wiesental strömten.

1953 ging die Schmalspurbahn in Landeseigentum und ihre Betriebsführung an die Mittelbadische Eisenbahn-Gesellschaft (MEG) über. Die meisten Fahrgäste nutzten die Bahn damals nur zu ermäßigten Priesen. Der Kauf einer Diesellok für die Güterzüge war nicht mehr sinnvoll, derweil sollte die Inbetriebnahme eines Dieseltriebwagens den Schienenpersonenverkehr auf Dauer bewahren. Der Bahnbetrieb blieb weiter defizitär und benötigte ständig öffentliche Hilfe. Ende des Jahres 1964 lehnten die Kommunen und die Landesregierung diese allerdings ab, und so beantragte die MEG die Stillegung. Am 25. September 1966 endete schließlich der Schienenpersonenverkehr und am 16. Oktober 1967 verabschiedete sich die Bevölkerung von ihrem Todtnauerli.

Heute erinnert nur noch wenig an die Bahnstrecke, um deren Realisierung man einst lange gekämpft hatte. Keines der Gebäude ist erhalten geblieben, dafür verläuft auf der früheren Trasse ein beliebter Wanderweg. Drei Lokomotiven, ein Trieb- und vier Personenwagen sind museal erhalten geblieben.

Aktualisiert: 2021-02-11

> findR *

Der Obus bedient im Raum Solingen die Hauptachsen des öffentlichen Nahverkehrs und gehört seit Jahrzehnten zum Straßenbild. Die Stadt nimmt hierbei in Deutschland eine Sonderstellung ein, außer ihr sind nur Eberswalde und Esslingen (Neckar) dem Oberleitungsbus treu geblieben, welcher nach dem 2. Weltkrieg vielerorts die Straßenbahn ablöste. Daß das „Stangentaxi“ hier überlebte, hängt auch damit zusammen, daß es im Verkehrsnetz keinesfalls nur eine Nebenrolle spielt, sondern mit rund 98 km Streckenlänge und 53 Obussen auf sechs Linien längst zum Hauptverkehrsmittel avanciert ist.

Die Ursprünge gehen zurück auf die Straßenbahn, die erstmals 1897 durch Solinger Straßen fuhr und auch einige ihrerzeit noch eigenständige Nachbargemeinden wie Ohligs oder Vohwinkel bediente. Der in Kreis- und Stadtbahn gegliederte Straßenbahnbetrieb bediente etwa jene Strecken, auf denen heutzutage der Obus verkehrt. Nach den Zerstörungen vom Herbst 1944, als das Stadtzentrum weitgehend in Schutt und Asche lag, gelang es nur mühsam, die Straßenbahn wieder flott zu machen und zu modernisieren. Aber sie litt an langen eingleisigen Strecken, die nur eine mäßige Fahrgeschwindigkeit erlaubten. Technische Mängel und schwere Unfälle ließen die Erkenntnis reifen, daß die Straßenbahn nicht mehr haltbar war. Schließlich entschied sich der Stadtrat für ein anderes elektrisches Verkehrsmittel, nämlich den Obus mit dem hohen Beschleunigungsvermögen.

Beginnend mit dem Ring über Ohligs wurde die Straßenbahn ab 1952 schrittweise auf Obusbetrieb umgestellt. Mittlerweile hat sich das Solinger Obusnetz in den vergangenen 67 Jahren bestens bewährt. Mit den Strecken zur Hasselstraße und nach Aufderhöhe dehnte es sich in den 80er und 90er Jahren gar über das einstige Straßenbahnnetz hinaus aus. Während nunmehr die vierte Fahrzeuggeneration im Dienst steht, gibt es nach vielfachen Diskussionen über den Beibehalt des elektrischen Netzes immer wieder neue, sehr interessante Entwicklungen. Seit 2009 fahren auf der Linie 683 die „Swisstrolleys“ mit starkem Dieselzusatzantrieb über die alten Endstellen in Vohwinkel und Burg hinaus, wohin sich kein Fahrdraht verlegen ließ. Seit 2018 gibt es als Pilotprojekt die Batterie-Oberleitungs-Busse (BOB), die zum Teil die Fahrleitung nutzen, zum Teil aber auch Linien ohne Fahrdraht bedienen. Mit netzübergreifenden Technologien ist der Solinger Obus in eine in Anbetracht der immer wichtiger werdenden Elektromobilität zukunftsweisende Phase getreten.

Neben 62 Jahren Straßenbahn- und 67 Jahren Obusgeschichte widmet sich dieses Buch auch dem Engagement des im Jahr 1999 gebildeten Obus-Museum Solingen e.V., der sich um den Erhalt historischer Obusse bemüht und mit ihnen interessante Sonderfahrten anbietet.

Aktualisiert: 2022-03-21

> findR *

Noch heute im Bewußtsein der örtlichen Bevölkerung so wie auch vieler Schmalspurbahnfreunde fest verwurzelt ist der „Odenwaldexpreß“, „Entenmörder“ bzw. das „Bembele“, wie die im Juni 1905 eröffnete und im Frühjahr 1973 stillgelegte Meterspurbahn von Mosbach nach Mudau auch bezeichnet wurde. Ein langer, überaus steiniger Weg war ihrem Bau vorausgegangen, galt doch der an Hessen und an das Königreich Bayern grenzende hintere Odenwald seinerzeit als einer der „ärmsten und abseits gelegensten Landstriche Badens“. Gegenüber einer Ost-West-Verbindung hatte sich die Großherzoglich Badische Regierung für eine 27,5 km lange, von Mosbach nordwärts auf die Odenwaldhöhen hinauf bis Mudau führende meterspurige Nebenbahn entschieden, allerdings zeigte die Badische Staatsbahn damals – auch mangels technischer Möglichkeiten – kein Interesse am Bau und Betrieb von Schmalspurbahnen. So kam es zur ungewöhnlichen Konstellation, daß eine staatlicherseits finanzierte Bahnlinie durch ein „Privatunternehmen“, der Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Vering & Waechter (ab 1917 ihrer Tochter, der Deutschen Eisenbahn-Betriebsgesellschaft DEBG), gebaut und betrieben wurde.

Mit vier C-gekuppelten Tenderlokomotiven, zehn Reisezug- und 40 Güterwagen suchte man lange Zeit sein Auskommen, jedoch war der Nebenbahnbetrieb von Anfang an ein Überlebenskampf am Rand des Existenzminimums. Ebenso die beträchtlichen Investitionen der 20er Jahre, wie z.B. die Aufnahme des Rollwa-genbetriebs oder die Änderung des Bremssystems, brachten keine durchgreifende Abhilfe – immer wieder mußte der Staat die Fehlbeträge auffangen. Letztlich übernahm die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im Jahr 1931 das „Sorgenkind“, die Mosbach-Mudauer Bahn. Von Zerstörungen während des Krieges weitgehend verschont, bewältigte die Nebenbahn nach 1945 einen enormen Hamsterverkehr, doch in der Zeit des nach der Währungsreform 1948 aufblühenden Wirtschaftswunders nahm der Straßenverkehr unaufhaltsam zu und entzog der Bahn immer mehr Fahrgäste und Frachten, so daß die Deutsche Bundesbahn den Fahrplan stetig ausdünnte. Der Bahnbetrieb samt Fahrzeugpark war längst nicht mehr zeitgemäß, doch gab das Land Baden-Württemberg dem „Bähnle“ zu Beginn der 60er Jahre eine allerletzte Chance und bezuschußte den Kauf von zwei Diesellokomotiven und fünf vierachsigen Großraumpersonenwagen sowie die Verbesserung einiger Bahnübergangssicherungen. Zugleich schraubte die DB aber das Angebot so drastisch zurück, daß der Niedergang der Schmalspurbahn unaufhaltsam war. Alle lautstarken Proteste nutzten nichts: Am 2. Juni 1973 mußten sich die Anwohner und viele, von weither angereiste Eisenbahnfreunde vom „Odenwaldexpreß“ verabschieden.

Das vorliegende, reich illustrierte Buch setzt dem noch heute unvergessenen „Bähnle“ ein würdiges Denkmal. Anhand umfangreicher Recherchen und dank der Mitarbeit zahlreicher Historiker und Sammler werden hierbei die verzwickte Entstehungsgeschichte, die schwierigen Betriebsjahre, die nebenbahntypischen Lokomotiven, Wagen und Stationen sowie gleichsam die Verbundenheit der Schmalspurbahn mit ihren Anwohnern beschrieben. Historische Dokumente sowie etliche prächtige, größtenteils zuvor noch nie veröffentlichte, aufwendig aufbereitete Fotografien machen das opulente Werk zur Augenweide für jeden passionierten Schmalspurfreund. Gleichzeitig führen sie uns zurück in eine Epoche, als das „Bähnle“ aus dem Alltag seiner Anwohner nicht wegzudenken war.

Alles einsteigen bitte!

Aktualisiert: 2019-01-31

> findR *

Nicht nur im Emsland, auch im Oldenburger Münsterland gab es einst zwei Kleinbahnen mit dem Namen „Pingel-Anton“. In den Jahren 1900-03 eröffnete der Cloppenburger Kleinbahnverein in drei Etappen eine windungsreiche, gut 29,2 km lange Bahnlinie mit 750 mm Spurweite vom Cloppenburger Staatsbahnhof über Lastrup und Lindern bis an die Landesgrenze vor Werlte. Während für den Reiseverkehr drei Personen- und zwei Gepäckwagen genügten (1938 kam ein Wismarer Schienenbus hinzu), standen bis zu 46 vierachsige Güterwagen bereit. Befördert wurden vorwiegend Düngemittel, Getreide, Vieh, Kartoffeln, Holz, Brennstoffe und Ziegelprodukte. Für den Umschlag standen in den zwölf Bahnhöfen und Haltestellen jeweils Nebengleise, Ladestraßen, Laderampen und Güterschuppen zur Verfügung. Betreut wurden die Stationen in der Regel von Bahnagenten, die sich um ihre Gastwirtschaft und daneben um den Fahrkartenverkauf, die Abfertigung der Wagenladungen, des Stück- und Expreßguts und um das Verwiegen des Schlachtviehs kümmerten. Mit einem Eisenbahner besetzt war lediglich der Cloppenburger Kleinbahnhof, dem mit Lok- und Wagenschuppen ausgestatteten Betriebsmittelpunkt. Hier waren auch die drei (ab 1948 vier) kleinen Lokomotiven beheimatet.

Der Wunsch, die 2½ km große Lücke – das „Werlter Loch“ – zwischen dem Bahnhof Landesgrenze und dem Endbahnhof Werlte der Hümmlinger Kreisbahn zu schließen, begleitete die Kleinbahn zeitlebens. Etliche Projekte wurden ent- und wieder verworfen, bis die Cloppenburger Kreisbahn im Oktober 1950 den Personenverkehr auf die Straße verlagerte und einen Autobus durchgehend bis Werlte einsetzte. Immer tiefer fuhr sie in die roten Zahlen, so daß im April 1953 auch der Güterverkehr aufgegeben werden mußte. Noch bis Oktober 1958 wurden die Stationen mit Straßenrollern der Bundesbahn bedient, dann war der „Pingel-Anton“ endgültig Geschichte.

Kurz vor Beginn des 1. Weltkriegs nahm der Bahnverband Cloppenburg-Vechta im Frühjahr 1914 eine regelspurige Kleinbahn von Vechta über Bakum, Cappeln und Emstek nach Cloppenburg in Betrieb. Neben dem Güterverkehr, der maßgeblich von der Landwirtschaft profitierte, war ebenso der Personenverkehr bedeutsam, wie der umfangreiche Reisezugwagenpark zeigt. Die Ladestraßen der durch Wirtsleute als Bahnagenten betreuten Stationen waren gleichermaßen „Ladenstraßen“, denn an den Lagerschuppen des Landhandels spielte sich das Hauptgeschäftsleben des Dorfes ab. Die meisten Fahrpläne wiesen drei Zugpaare täglich auf, allerdings fuhren die Züge gemischt, so daß der Fahrgast aufgrund der langen Rangieraufenthalte bis zu 2 Std. für die 27,6 lange Strecke benötigte. In den 20er Jahren versuchte der Bahnverband, den Reiseverkehr durch einen altwürttembergischen Dampftriebwagen attraktiver zu gestalten, aber das außergewöhnliche Fahrzeug bewährte sich nicht. Die Hauptlast des Zugverkehrs trugen fast über die ganze Betriebszeit hinweg zwei C-Kuppler von Hanomag, während einige gebraucht beschaffte B-Kuppler nur zur Reserve standen.

Nachdem die Kleinbahn kurz nach dem 2. Weltkrieg wiederum Höchstleistungen erbracht hatte, ging es um Sein oder Nichtsein. Mit der Übertragung der Betriebsführung an die DB im September 1949 begannen drastische Sparmaßnahmen. Der Personalbestand wurde rigoros reduziert, im Dezember 1950 endete der sonn- und feiertägliche Betrieb und im Oktober 1952 auch der übrige Personenverkehr. Der werktägliche Güterzug führte weiterhin einen Personenwagen mit, so daß die Kleinbahn bis zuletzt im Kursbuch stand. Die Inbetriebnahme einer Diesellok im Oktober 1961 sowie die erfreulichen Bilanzen ließen Hoffnungen auf einen dauerhaften Weiterbestand der Kleinbahn aufkeimen, doch im September 1965 versetzte der Autobahnbau auch diesem „Pingel-Anton“ den Dolchstoß.

Aktualisiert: 2022-03-21

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Oben: Publikationen von Kenning-- L

Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,

Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Kenning-- L was Sei suchen.

Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber

und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Kenning-- L hat vielleicht das passende Buch für Sie.

Weitere Verlage neben Kenning-- L

Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:

Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Kenning-- L

Wie die oben genannten Verlage legt auch Kenning-- L besonderes Augenmerk auf die

inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Nutzer von buch-findr.de:

Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?

Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben