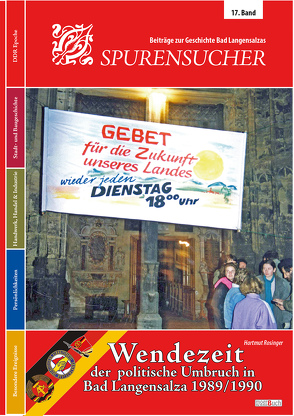

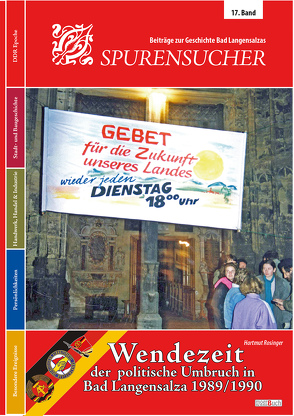

Mit dem Band 17 „Wendezeit - der Politische Umbruch in Bad Langensalza 1989/1990“ berichtet Hartmut Rosinger in der Reihe „Spurensucher“ des moerBuch Verlages von der Arbeit der Basisgruppe, den Demonstrationen, Friedensgebeten, der Auflösung der Staatssicherheit Bad Langensalza bis hin zur ersten und einzigen demokratischen Wahl zur Volkskammer der DDR.

Für uns alle, die diese Zeit bewusst und aktiv erleben durften, ist es nach wie vor ein unvergessenes Erlebnis. Innerhalb eines knappen Jahres (von der ersten Massendemonstration in Plauen am 07.10.1989 bis hin zum Beitritt in die Bundesrepublik am 03.10.1990) war die DDR eine Episode der Geschichte. Und all das geschah friedlich, ohne Gewalt und ohne Randale! Noch immer kaum fassbar.

Das Regime der SED war wirtschaftlich ruiniert, finanziell war es pleite, der große Bruder stand nicht mehr schützend an der Seite der „führenden und allmächtigen“ Partei und die Menschen hatten den Kanal gestrichen voll von der Bevormundung und Kontrolle.

Drei Generationen traten für Veränderung der Gesellschaft, Freiheit und Demokratie ein.

Die ältere Generation erlebte zwei Diktaturen, die mittlere kannte nur das Leben in der DDR - Schule, Berufsausbildung, Arbeit - bei ihr versuchte der Staat von Kindesbeinen an, sie zu überzeugten sozialistischen, staatstreuen Bürgern zu erziehen – was bei sehr vielen nicht klappte. Und die junge Generation (Schüler, Auszubildende und Studenten) nahmen die Unzufriedenheit auf, stellten alles in Frage und begehrten auf.

Voller Euphorie und Hoffnung traten wir nach der Wiedervereinigung in eine Welt. In eine Welt, die wir nicht kannten. Unsere Lebenserfahrung, unsere Rechtsauffassung, unsere Lebensumstände, unser gewohntes soziales Gefüge galten nichts mehr und das Volksvermögen wurde neu betrachtet und definiert. Ein Vermögen hatten die allerwenigsten. Aber wir waren frei und hatten eine Demokratie, an die wir uns auch erst gewöhnen mussten.

Der Autor, selbst ehemaliges Mitglied der langensalzaer Basisgruppe, führt Sie im zweiten Heft zur Wendezeit in Bad Langensalza anhand von Orginaldokumenten, unbekannten Bilddokumenten und Interviews ehemaliger Mitstreiter in diese Zeit des Umbruchs in Bad Langensalza.

Erinnern wir uns an den Ruf “Wir sind das Volk“ - er wurde bei allen Demonstrationen im Herbst 1989 von den Massen ständig skandiert, bekommen wir nach wie vor Gänsehaut und die Erinnerungen an diese Zeit wird wach. Wir wollten damit alle Bürger ansprechen, mit ins Boot nehmen. Wir wollten mit den Mächtigen reden, diskutieren und eine gemeinsame Lösung finden. Und wir hatten damit Erfolg!

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

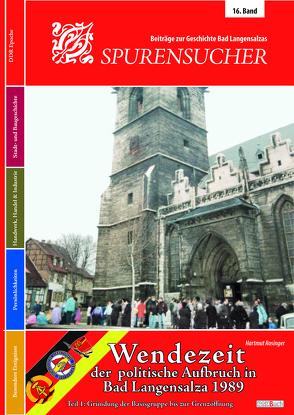

In diesem Jahr jähren sich die friedliche Revolution in der DDR und der Mauerfall in Berlin zum 30. Mal. Im 16. Band des Spurensuchers „Wendezeit - der politische Aufbruch in Bad Langensalza 1989“ berichtet Hartmut Rosinger bei seiner Spurensuche über die Ereignisse der Wendezeit in Bad Langensalza bis zum Fall der Mauer. Im folgenden Heft 17 „ Wendezeit - der politische Umbruch in Bad Langensalza 1989/1990“ berichtet er über den Zeitraum nach dem Mauerfall bis zur ersten freien, demokratischen Wahl zur Volkskammer der DDR.

Dank Gorbatschows Glasnost und Peristroika keimte 89 in vielen von uns die Hoffnung für ein freieres, besseres Leben auf. Wir wollten den Staat reformieren, frei reden, freier leben, mitbestimmen und frei reisen. An ein Ende der DDR glaubte zu diesem Zeitpunkt keiner. War die Bevölkerung der DDR anfangs noch unsicher, wie das Regime reagieren würde, so wurden sie von Demo zu Demo immer selbstbewusster und der Staat DDR immer instabiler.

Der erste spontan entstandene öffentliche Protest in Bad Langensalza fand am 28. Oktober 1989 vor dem Rathaus statt, ihm folgten weitere Demos, später die Friedensgebete mit den anschließenden Demonstrationen – es bewegte sich etwas in Bad Langensalza.

Der Autor Hartmut Rosinger berichtet in diesem und dem nachfolgenden Band 17 „ Wendezeit - der politische Umbruch in Bad Langensalza 1989/1990“ (erscheint Ende November 2019) von der Zeit des ersten Aufbegehrens 89 bis zur ersten freien, demokratischen Wahl zur Volkskammer der DDR 1990, von den Menschen, die die Initiative zur Gründung einer organisierten Oppositionsbewegung in Bad Langensalza ergriffen und die Voraussetzungen für die Organisation und Durchführung der friedlichen Oppositionsbewegung in unserer Stadt schufen.

Im Band 16 beschäftigt sich der Autor, der selbst Mitglied der Basisgruppe war, fundiert mit der Gründung, Organisation und Arbeit der Basisgruppe bis zum Mauerfall. Zum Teil unbekannte Bilder, Dokumente und Aussagen von Zeitzeugen lassen den Leser in eine Epoche eintauchen, die Europa friedlich und ohne Gewalt veränderte. Es war eine Zeit, in der drei Generationen der DDR-Bevölkerung bewusst Geschichte gestalteten und erlebten. Die, die aktiv daran teilnahmen, können auch heute noch stolz auf ihr Engagement, ihren Mut und ihr Handeln sein!

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

Als Archäologen des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie bei einer Ausgrabung 2015 in Ufhoven Spuren entdeckt hatten, die auf einen Sakralbau hinwiesen, erinnerten wir uns an die alte Legende vom Untergang des Dorfes St. Simon in der Nähe der Golk.

Eine Legende nur? Das Grimmsche Wörterbuch spricht bei Sagen und Legenden von der „Kunde von Ereignissen der Vergangenheit, welche einer historischen Beglaubigung entbehrt“ und von „naiver Geschichtserzählung und Überlieferung, die bei ihrer Wanderung von Geschlecht zu Geschlecht durch das dichterische Vermögen des Volksgemüthes umgestaltet wurde“. Dabei greifen subjektive Wahrnehmung und objektives Geschehen so ineinander, dass übernatürliche, unglaubhafte Begebenheiten zum Wesenskern der Sage werden.

Begeben Sie sich mit uns gemeinsam auf die Spurensuche nach der versunkenen Siedlung St. Simon bei der Golk. Wir fanden Indizien für deren möglichen Existenz, aber keine eindeutigen Beweise. Dementsprechend kann jede Schlussfolgerung nur spekulativ und hypothetisch bleiben!

Folgen Sie uns bei der Spurensuche und bilden Sie sich ihre Meinung: Legende oder Realität?

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

„Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt.“ Mahatma Gandhi

Dieses Zitat Mahatma Gandhis begleitete uns während

der gesamten Arbeit an diesem vorliegenden Heft.

Spontan entwickelten sich Diskussionen, Vergleiche

mit den gesellschaftlichen und politischen Situationen

der frühen Neuzeit und der angespannten weltpolitschen

und innenpolitischen Situation der Gegenwart.

Vor nunmehr 400 Jahren endete 1618, mit dem Beginn des 30 jährigen Krieges,

eine 63 Jahre anhaltende Friedensperiode in Deutschland.

Wenn vom 30 jährigen Krieg gesprochen wird, denkt man meist an einen

Krieg, der sich über drei Jahrzehnte hinzog. Doch das ist ein Irrtum, denn der

Zeitraum vom 23. Mai 1618 bis zum 24. Oktober 1648 war von mindestens

13 Kriegen und 10 Friedensschlüssen bestimmt.

Während es sich bei vorangegangenen Kriegen meist um einzelne Schlachten

handelte, die wenig Einfluss auf die Zivilbevölkerung nahmen, änderte der

30 jährige Krieg das Bild des „klassischen“ Krieges grundlegend. Auch handelt

es sich beim 30 jährigen Krieg nicht um eine rein deutsche „Angelegenheit“,

sondern viel mehr um einen innereuropäischen Konflikt auf deutschem

Boden. Schweden, Franzosen, Spanier, Niederländer und nicht zuletzt auch

Deutsche tummelten sich auf den zahlreichen Schlachtfeldern.

Die Ziele waren eindeutig, doch vermochten finanzielle Aspekte meist mehr

Überzeugungskraft vermitteln als Glaube, Konfession, Religion. Deutsche

kämpften gegen Deutsche, Freunde töteten Freunde, Verwandte plünderten

Verwandte, Söhne betrogen Väter und immer war es die Religion die

als Vorwand vor territorialen Ansprüchen, Macht und Geldgier, Rachsucht

oder einfach Hunger gestellt wurde. So weitete sich der Krieg schnell von den

Schlachtfeldern auf die Städte, Dörfer und Gemeinden aus, und führte letztendlich

zu einem allgemeinen Chaos in ganz Deutschland.

Es war einer der ersten unerbittlichen Vernichtungskriege gegen die eigene

Bevölkerung, bei der alle physisch-psychischen Begrenzungen aufgehoben

wurden! Und weitere folgten!

„Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt.“

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

Im 16. Jahrhundert gab es in Europa viele Kriege, in denen Könige und Fürsten um die Vorherrschaft kämpften.

Leidtragend war - wie immer bei Kriegen - die Bevölkerung. Vor allem die ländliche Bevölkerung litt große Not und lebte in Elend. Dazu kam noch das feudalistische Leben des Klerus, vor allem der Bischöfe, Äbte und des Papstes. Sie gaben das Geld mit vollen Händen aus und lebten in Saus und Braus.

Kein Wunder, dass ihnen das Geld ausging - vor allem auch für prachtvolle Kirchenbauten und Ämterkäufen - und sie neue Einnahmequellen finden mussten. Eine gottesfürchtige, ja nahezu abergläubische Bevölkerung, die vor allem Angst hatte, nach dem Tod in die Hölle zu kommen, war leicht auszubeuten. Die Kirche bot Ablässe gegen Geld an, d.h. den Menschen wurden Sünden erlassen gegen Geld!

Ein weiterer Punkt war die Möglichkeit, kirchliche Ämter mit Geld kaufen zu können. Wer zum Beispiel viel Geld hatte, konnte sich oder seinen Söhnen einen Bischofstitel kaufen. Zahlte der Bischof an den Papst Geld, dann bekam er dafür zwei oder mehr Bistümer (kirchlicher Verwaltungsbezirk).

Gegen solche und andere Missstände in der Kirche stellten sich Martin Luther und andere Reformatoren.

Dazu kam noch, dass die Menschen in den Städten immer mehr allgemeine Bildung erlangten und damit auch die Kritik an den Verhältnissen der Kirche zunahm.

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

Die Bilder von Flüchtlingen in der EU wecken bei vielen Europäern Überfremdungsängste. In der aktuellen Flüchtlingskrise ist oft die Rede von einer "neuen Völkerwanderung". Ist dieser Vergleich mit der Spätantike weiterführend?

Im dritten und zweiten Jahrtausend v. Chr. durchwanderten Nomaden die Steppen Zentralasiens und Südrusslands. Aus dieser Masse lösten sich irgendwann die Germanen, die vorwiegend von Viehzucht und Raubzügen lebten. Sie siedelten an der Ostsee, im heutigen Niedersachsen und in Skandinavien.

Zur Ruhe kamen sie dort aber nicht. Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. brachen mit Kimbern und Teutonen erstmals germanische Stämme ins römische Reich ein, wo sie zunächst für Kelten gehalten wurden. Doch die Römer merkten bald, dass sie es auf einmal mit einem neuen, unbekannten Volk zu tun hatten. Tacitus beschreibt die Germanen als Menschen mit wilden blauen Augen, rötlichem Haar und ungeschlachten Leibern. Sie galten bei den Römern als streitsüchtig und arbeitsscheu.

Auch heute ist der Begriff "Völkerwanderung" berechtigt. Damals wie heute handelt es sich um den Druck aus armen, aber bevölkerungsreichen Ländern auf reiche, wohlhabende Völker.

Der wichtigste Unterschied besteht wohl darin, dass die Germanen in der Völkerwanderung bewaffnet kamen, während die Flüchtlinge heute unbewaffnet sind.

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

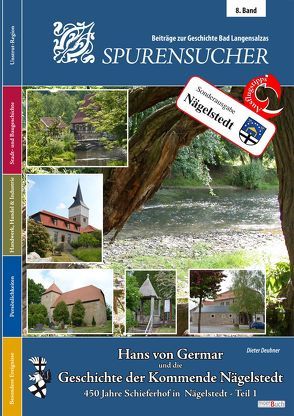

Anlässlich des diesjährigen 450. Jubiläums des Komturhofes in Nägelstedt gibt der moerBuch Verlag zwei Sonderausgaben des „SPURENSUCHER“ zur Geschichte Nägelstedts heraus.

In dem 2. Teil der Sonderausgabe werden auf der „Kleinen Deutschordensroute“ (St.-Michaels-Kirche, steinerne Brunnenhaus von 1568, Schieferhof, Stiftsgut (ehemalige Komturei), Lohmühle) durch Nägelstedt, die Baudenkmale aus der Zeit, als Nägelstedt noch eine Kommende des Deutsch Ordens war, vorgestellt.

Direkt in der Dorfmitte liegt das wohl bekannteste Gebäude von Nägelstedt, der Schieferhof. Mitten im Dorf, zwischen den zwei alten Siedlungskernen, bildete der freistehende Schieferhof im 16. Jahrhundert quasi das Bindeglied zwischen Unter- und Oberdorf. Der Vorsitzende der „Internationalen historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens“, Prof. Dr. Dr. Arnold, wies, bei einem Besuch im Jahre 2008, auf die Einmaligkeit dieses steinernen Repräsentationsgebäudes hin.

Zu dem Bauherren und dem Zeitraum der Errichtung des Schieferhofes - von vielen auch Komturhof genannt - liegen unterschiedliche Aussagen vor. Fest steht jedoch, dass der heute vorzufindende Bau in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts fertiggestellt wurde.

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

Die alte Rechtsstadt Salza wurde mit ihren Vorstädten, der Jacobstadt und der Neustadt, während der Besitzstreitigkeiten zwischen dem Thüringer Landgrafen Friedrich II. und dem Mainzer Erzbischof im Februar 1346 in Schutt und Asche gelegt. Ein Großteil der Bevölkerung kam dabei ums Leben.

Doch wie „ein Phönix aus der Asche“ erblühte die Stadt während der folgenden 100 Jahre in neuem Glanz und neuer Größe.

Das heutige Weichbild der Altstadt Bad Langensalzas unterscheidet sich nicht wesentlich vom Salza des Zeitabschnittes. Bauliche Veränderungen in Folge der grossen Feuerbrünste und notwendiger Ersatzbauten folgen nach wie vor den alten Straßenzügen des 14. Jh. Die Straßenführungen sind bis auf wenige Ausnahmen (Neumarkt, Neue Gasse, Hennengasse, Kepfe/Jüdengasse, Karlstraße, Hufelandstraße) die gleichen geblieben. Viele Abschnitte der trockengelegten Mühlgräben sind noch vorhanden und lassen ihren Verlauf nachvollziehen.

In den letzten Jahren wurden, dank liebervoller und aufwendiger Instandsetzung, unscheinbare Gebäude aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt, deren dendrochronologische Baualtersuntersuchungen auf das 14./15. Jh. hinweisen. Diese Häuser lassen uns einen Einblick in das Alltagsleben und in die Wohnbedingungen dieser Zeit geben.

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

So wie wir, hatten auch schon unsere Vorfahren Krankheiten, denen Sie machtlos gegenüberstanden. Eine dieser Krankheiten war die Lepra (Aussatz). Die Geschichte des „Hospitals St. Gangolphi“ (Siechenhof) in Bad Langensalza ist mit der Leprakrankheit eng verbunden.

Im Mittelalter konnte diese Krankheit nicht geheilt werden. Um ein Ausbreiten der Seuche zu verhindern, wurden die Leprakranken offiziell aus dem bürgerlichen Leben entlassen und in einen Bereich außerhalb der Stadt überführt.

Für die „Aussätzigen“ war es eine große Erleichterung, als im 13. Jahrhundert das Hospital St. Gangolphi gebaut wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt mussten sie im Bettlertal in einfachen Hütten vor der Stadt leben. Im Hospital hatten sie nun ein richtiges Dach über dem Kopf und wurden versorgt. Ab dem Jahr 1712 galt der Aussatz deutschlandweit als erloschen.

Die Aufgaben der Leprosorien wandelten sich. Basierend auf den Werken der Barmherzigkeit dienten sie ab dem beginnenden 18. Jh. der Speisung, Aufnahme und Bekleidung der Armen, der Beherbergung von Fremden und der Pflege von Alten und Kranken.

Mit der Übernahme des Geländes durch die Diako Westthüringen gGmbH wird diese Tradition weitergeführt. Menschen mit Behinderung erfahren hier nicht mehr die ausgrenzende Fürsorge, sondern eine uneingeschränkte Teilhabe; nicht mehr abwertendes Mitleid, sondern völlige Gleichstellung; nicht mehr wohlmeinende Bevormundung, sondern das Recht auf Selbstbestimmung.

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

Das Kloster Homburg, zwischen den Städten Bad Langensalza und Thamsbrück gelegen, hatte im Mittelalter eine große Bedeutung für die Entwicklung dieser zwei Ortschaften.Von der ehemaligen Klosteranlage, ist heute nichts mehr zu finden. Einst befanden sich auf dem Geländesporn südlich des Böhmenhauses und auf der Anhöhe südwestlich der Landstraße die Gebäude des Klosters. Die vertretene Auffassung der früheren Chronisten, Kaiser Karl der Große sei Gründer der Homburg gewesen, ist zweifelhaft. Auch die Frage, ob Homburg als Reichsgut oder gleich als Kloster gegründet wurde, wird widersprüchlich diskutiert. Erste sichere Daten liefern die Urkunden des 12. Jh. Aus ihnen geht hervor, dass es sich bei dem Kloster Homburg um ein vermögendes und größeres Kloster gehandelt haben muss. Mit der Reformation und der Plünderung des Klosters im Bauernkrieg begann dessen Niedergang. Nachdem die Stadt Salza 1544 das Kloster kaufte und alle Gebäude zur Baustoffgewinnung nutzte, ist heute fast nichts mehr von der alten Klosteranlage zu finden.Mit Informationen zur Geschichte des Klosters Homburg, über historische Ereignisse rund um das Kloster und einige Aspekte über den Benediktinerorden und das Klosterleben möchten wir Sie mit einem wichtigen Teil der Bad Langensalzaer Historie vertraut machen.

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

Vor nun mehr 940. Jahren traf das Heer König Heinrichs IV. und seiner Verbündeten auf die vereinten Streitmächte des rebellierenden sächsischen Adels. Am 9. Juni 1075 errang Heinrich IV. einen spektakulären Sieg in der Schlacht bei Homburg (Unstrut). Zwei Jahre später trat er seinen berühmten Bußgang nach Canossa an, den letzten glanzvollen Triumph seiner Herrschaft.

Im Verlauf des Sachsenkrieges 1073 – 1075 wird der Reichshof Homburg, das spätere Kloster Homburg, zweimal in zeitgenössischen Quellen namentlich erwähnt. Zum einen fand am 13.09.1073 in Homburg ein Fürstenkongress mit Vertretern des Königs und der Aufständischen statt und zum anderen kam es am 09.06.1075 zur Entscheidungsschlacht an der Unstrut. Das Schlachtfeld zog sich von Homburg bis Nägelstedt hin.

Mit dem Heft 10 des Spurensuchers beleuchten wir die Machtverhältnisse im Heiligen Römischen Reich während der Regentschaft Heinrich IV., berichten über die zeitgenössischen Berichte zur Schlacht und zeigen das Grauen eines damaligen Kampfes auf.

Mit der Schlacht in Verbindung zu bringende Funde gibt es bis heute nicht. So sind auch im Archäologischen Landeskataster Thüringens keine speziellen Angaben zur Schlacht bzw. dem Schlachtfeld zu finden.

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

Kaum hatte sich die Stadt Langensalza von den Folgen des großen Stadtbrandes 1711 erholt,

bekam sie die Auswirkungen des Siebenjährigen Krieges zu spüren. Am 15.02.1761 standen sich vor Langensalza Truppen der Preußen und der Franzosen/Österreicher gegenüber. Nur mit etwas Glück entging die Stadt einer erneuten Zerstörung.

Inhalt:

Der Siebenjährige Krieg – Ein erster „Weltkrieg“

Der europäische Kriegsschauplatz

Kriegskosten

Langensalza in der Mitte des 18. Jahrhunderts

Langensalza während des Siebenjährigen Krieges

Gefecht bei Langensalza am 15.02.1761

Regimentsgeschichte des Infanterieregiments Sachsen – Weißenfels

Rekrutierung Mitte 18. Jh.

Ausbildung, Exerzieren und Drill Mitte 18. Jh.

Dienstalltag Mitte 18. Jh.

Militärgerichtswesen Mitte 18. Jh.

Einquartierung Mitte 18. Jh.

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

Liebe Leserinnen und Leser, begleiten Sie die Heimatforscherin Gisela Münch durch die alte Rechtsstadt Salza. Auf dem Weg entlang der ersten Stadtbefestigung und ihren Strassen und Plätzen erfahren Sie Wissenswertes über das alte Salza, seine Ministerialen und das Leben der Bevölkerung. Als Autorin verschiedener Bücher und Abhandlungen zur Geschichte ihrer Heimatstadt und langjährige Stadtführerin führt sie Sie in dieser Ausgabe des „Spurensuchers“ in einem Stadtrundgang durch die außergewöhnliche und komplexe Anfangsgeschichte der Stadt Bad Langensalza.

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

Liebe Leserinnen und Leser,eine erste Blütezeit erlebte die Stadt Bad langensalza im 13. bis 17. Jahrhundert mit dem Anbau, der Weiterverarbeitung und dem Handel des Färberwaids. Kirchen und Bürgerhäuser zeugen heute noch von dem damaligen Wohlstand ihrer Bürger. Das Hauptanbaugebiet für den deutschen Waid lag in Thüringen, umfasste das Gebiet um die fünf Waidstädte Erfurt, Gotha, Tennstedt, Arnstadt und Langensalza. Das trockene und warme Klima des Thüringer Beckens mit seinen kalkhaltigen, tiefgründigen Böden begünstigte den Anbau von Färberwaid (Isatis tinctoria). Um 1600 wurde noch in 300 thüringischen Dörfern Waidanbau betrieben. Dieser bedeutende Wirtschaftszweig war streng reglementiert. Die Bauern durften nur, die aus zerstoßenen Waidblättern geformten, schneeballgroßen Waidbälle als Zwischenprodukt herstellen und vertreiben. Die Waidstädte Erfurt, Gotha, Langensalza, Tennstedt und Arnstadt besaßen das Endfertigungs- und Handelsmonopol. Nur die reichsten Stadtbürger mit einem Jahreseinkommen von mehr als 1000 Talern im Jahr durften mit dem Titel „Waidjunker“ den Waidhandel betreiben. Mit diesem Heft informiert das Team des Spurensuchers über die Ergebnisse seiner Suche nach Spuren des Waidanbaus, des Waidhandels, der Waidhändler und der Fuhrleute Bad Langensalzas. Mit Informationen über Waidhändler, Fuhrleute und deren Häuser führt Sie Frau Gisela Münch auf einem thematischen Stadtrundgang durch die alten Straßen und Gassen Bad Langensalzas.

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

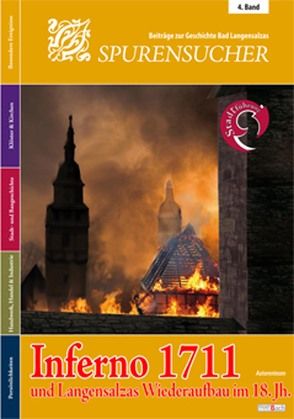

Die große Brandkatastrophe vom 13. auf den 14. Februar 1711 legte gut und gern ein Drittel der Stadt Langensalza in Schutt und Asche. Es klingt wie ein Wunder, dass in diesem Feuerinferno kein Einwohner ums Leben kam. Das Entsetzen und das Chaos war nach der Brandnacht groß. Die traurige Bilanz: 964½ Häuser zerstört und über 1200 Einwohner obdachlos, ein Drittel der Stadt vernichtet. Bei den Recherchen zu diesem Heft stieß das Team des Spurensuchers auf relativ unbekannte, erstaunliche und nachdenkenswerte Informationen zu dem großen Stadtbrand von 1711 und dem Wiederaufbau Langensalzas im 18. Jahrhundert.

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

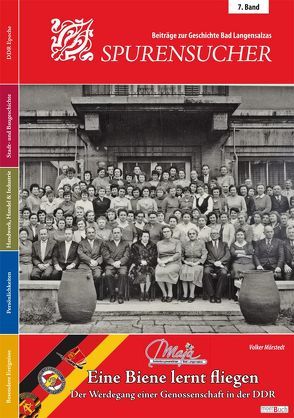

„Eine Biene lernt fliegen“ die neue Ausgabe des „Spurensuchers“ vom moerBuch Verlag.

Nicht alles war schlecht! Die Verklärung der DDR erreicht heute einen neuen Höhepunkt. Die Verharmlosung des politischen Systems der DDR mit seiner verfassungsmässig alleinregierenden SED an der Spitze, lässt auf die persönliche Unzufriedenheit Einzelner mit ihrer heutigen Situation sowie das Vergessen und Verdrängen persönlicher Erfahrungen und auf historisches Unwissen der jüngeren Generation schließen. Die DDR war nie so, wie sie heute teils beschönigt wird.

Mit dem 7. Band: „Eine Biene lernt fliegen“ der Schriftenreihe „SPURENSUCHER“ wird die Reihe um die Rubrik „DDR Epoche“ erweitert. An einzelnen Beispielen werden die Auswirkungen des 40 Jahre andauernden real existierenden DDR-Sozialismus auf die wirtschaftliche Entwicklung Bad Langensalzas und seine Auswirkungen auf das Leben der Einwohner hinterleuchtet.

Tauchen Sie mit in die Zeit ein, in der die DDR den Westen von 1957 bis 1971 „Überholen ohne einzuholen“ wollte, danach die „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“ proklamierte und 1989 ihren Zusammenbruch erlitt. Vielen Langensalzaern mag die „Maja“ noch etwas sagen. Sie war ein Bekleidungswerk, welches 1947 in der SBZ in Langensalza gegründet wurde.

Die Gründer des Betriebes hatten eine Vision: Es sollte ein Betrieb mit einer sozialen Betriebskultur und einer wahren betrieblichen Mitbestimmung werden. Trotz aller politischen und wirtschaftlichen Widrigkeiten gelang es ihnen, ihre Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Sie gründeten eine Genossenschaft, in der jeder Mitarbeiter gleichzeitig ein Genossenschaftsmitglied war. Und jedes Genossenschaftsmitglied, egal welche Position es im Betrieb einnahm, hatte einen Genossenschaftsanteil und somit eine Stimme.

Der betriebliche Erfolg gab ihnen Recht. Die fleißige Biene, das Maskottchen der Maja, lernte bis 1972 das Fliegen. Der langsame aber stete Niedergang des Betriebes begann mit der Zwangsverstaatlichung 1972 und endete endgültig im Jahr 1999.

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

Die Ballei Thüringen des Deutschen Ordens wurde vor 1221 durch die ludowingischen Landgrafen von Thüringen in Zwätzen gestiftet und reich mit Besitzungen in Thüringen und Hessen begütert.

Im Jahr 1222 erwarb der Deutsche Orden die Pfarrei St. Georg Nägelstedt1 vom Erzbistum Mainz und errichtete die Kommende Nägelstedt.

Während der Gründungsphase und der Ausweitung der Ballei Thüringen stellte der thüringische Adel mit Heinrich von Tunna (1208 - 1209), Hermann von Salza (1209 - 1239) und Konrad von Thüringen(1239 - 1240) drei Hochmeister des Deutschen Ordens in Folge.

Hans von Germar (1516-1568) war von 1545 an Komtur des Hauses Nägelstedt und seit 1548 Landkomtur von Thüringen. Obwohl während der Reformation der größte Teil der Ordensritter katholisch blieb, wurden die thüringischen Ordensritter wie ihre Landesherrschaft lutherisch. Dadurch ergab sich die reichsrechtliche Besonderheit eines mehrkonfessionellen Ritterordens. Hierbei behielten die lutherischen Balleien Sachsen und Thüringen innerhalb des Deutschen Ordens die gleichen Rechte wie die katholisch gebliebenen Teile des Ordens. Dies blieb bis zur Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zu Beginn des 19. Jahrhunderts so bestehen.

Während die Klöster im Land aufgehoben und säkularisiert wurden, blieben die Niederlassungen der Ritterorden erhalten, dienten sie doch als wichtige Versorgungseinrichtungen für die nachgeborenen unversorgten Söhne vor allem des niederen Adels.

Hans von Germar war einer der ersten zum lutherischen Glauben übergetretenen Ordenskomture und hatte in etwas abgewandelter Form dem Hochmeister ebenfalls wie die katholischen Ordensmitglieder die drei „evangelischen Räte“ – Keuschheit, Armut und Gehorsam - versprochen.Gegen alle drei Ordensversprechen verstieß Hans von Germart als er gegen den Willen des Hochmeisters 1560 heiratetet sich mit Mitteln des Ordens den Schieferhof als repräsentative Residenz ausbaute und sich die Komtureien Nägelstedt und Liebstedt mit Rückendeckung des Landesherrn für seine persönliche Nutzung auch nach seinem Amtsverzicht sicherte.

Aktualisiert: 2020-11-18

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Oben: Publikationen von moerbuch

Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,

Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei moerbuch was Sei suchen.

Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber

und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. moerbuch hat vielleicht das passende Buch für Sie.

Weitere Verlage neben moerbuch

Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:

Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei moerbuch

Wie die oben genannten Verlage legt auch moerbuch besonderes Augenmerk auf die

inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Nutzer von buch-findr.de:

Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?

Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben