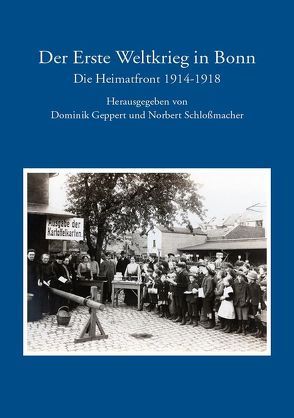

Zur Einführung

D O M I N I K G E P P E R T und

N O R B E R T S C H L O S S M A C H E R

Traditionell stellt in Deutschland die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg das Gedenken

an den Ersten Weltkrieg in den Schatten. Wenn vom „Krieg“ die Rede ist,

steht einem hierzulande, anders als etwa in Großbritannien, Belgien oder Frankreich,

normalerweise nicht der Große Krieg der Jahre 1914 bis 1918 vor Augen.

Man denkt vielmehr an den von Hitler-Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg,

der gerade im Osten Europas als ein Vernichtungskrieg in bis dahin unbekannten

Dimensionen und mit unvorstellbarer Grausamkeit auch gegen die Zivilbevölkerung

geführt worden ist. Die überragende Bedeutung des Zweiten Weltkriegs für das

deutsche (und für das europäische) Selbstverständnis ist geblieben. Dennoch haben

sich in jüngster Zeit die Akzente auf eine bemerkenswerte Weise verschoben. 2014,

als man in Europa den 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs und den

75. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs beging, hat in Deutschland die

Debatte über die Ursprünge des Ersten Weltkriegs erstmals seit vielen Jahrzehnten

das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg überlagert.

Zwar ist die öffentliche Aufmerksamkeit mit dem Ende des Jubiläumsjahres 2014

fast schlagartig wieder verebbt. An das Massensterben an der Somme oder vor Verdun,

das sich 2016 jährte, ist bereits wieder in eher routiniert-distanzierter Art erinnert

worden. Dennoch ist der Erste Weltkrieg uns Zeitgenossen zu Beginn des

21. Jahrhunderts auf eine Weise näher gerückt, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar

erschien. Die Zeit vor 1914 wird in vielen neueren Untersuchungen nicht

mehr als überwundene „schlechte“ Vergangenheit im Gegensatz zu einer besseren,

klügeren und moralisch überlegenen Gegenwart dargestellt.1 Vielmehr erhalten diese

Studien gerade dadurch ihren Reiz, dass sie Ähnlichkeiten mit unseren Tagen akzentuieren

und uns als „Erben dieses Krieges“ beschreiben.2 Die Jahre vor 1914 treten uns als eine Epoche forcierter Globalisierung und Modernisierung entgegen, als eine Zeit hochkomplexer europäischer Krisen, in der es Selbstmordattentäter und Terroranschläge gab. Damit erleben wir anstatt eines Verfremdungseffekts die relative Vertrautheit einer eigentlich doch recht fernen Vergangenheit. Das gewachsene Interesse am Ersten Weltkrieg beschränkt sich nicht auf den Kriegsbeginn und das Geschehen an der Front. Auch die Auswirkungen des Krieges auf das Alltagsleben in der Heimat findet größere Aufmerksamkeit. Die neuere Forschung betont als wesentliches Charakteristikum der industriellen Kriege des 20. Jahrhunderts, dass sie zunehmend als totale Kriege geführt wurden. Die Grenzen zwischen militärischer und ziviler Sphäre, zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten, ja sogar zwischen privatem und öffentlichem Bereich lösten sich zusehends auf. Insofern verbietet es der Charakter des modernen Krieges, die historische Untersuchung auf die Ebene der großen Politik und das militärische Geschehen an der Front zu beschränken. In dem Maße, in dem die Bedeutung der sogenannten Heimatfront für den Ausgang des

Krieges zunahm, wächst auch deren Relevanz für die historische Forschung. Wer den alle Dimensionen von Politik, Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft durchdringenden Charakter eines totalen Krieges historiographisch erfassen will, der muss sich geographisch beschränken. Diese forschungspraktische Notwendigkeit hilft zu erklären, warum gerade Stadtgeschichten zu den fruchtbarsten und innovativsten

Beiträgen der neueren Geschichtsschreibung über den Ersten Weltkrieg zählen.

Eine Stadt, so hat es Jay Winter in der vergleichend angelegten Studie über „Capital

Cities at War“ ausgedrückt, nehme eine Mittelposition zwischen der „erlebten“

Gemeinschaft der unmittelbaren Nachbarschaft und der „vorgestellten“ Gemeinschaft

der Nation ein. Diese Zwischenstellung ermögliche es, sowohl die imaginierte

als auch die sichtbare Existenz eines Gemeinwesens im Detail zu analysieren.3 Die

Stadt, schrieb Roger Chickering in seinem Meisterwerk über „Freiburg im Ersten

Weltkrieg“, sei klein genug, um „eine bestimmte Anzahl ihrer Bürger für die Zeit

des Krieges mit einem gewissen Vertrauen in die Statistik verfolgen“ zu können.

Freiburgs Erfahrungen im Ersten Weltkrieg seien vielleicht weder typisch noch repräsentativ;

sie seien aber doch so umfassend, dass sie eine Reihe komparativer Verallgemeinerungen stützen.4

Gleiches gilt für Bonn, das wie Freiburg und alle anderen Städte im Deutschen

Reich, zunächst mit den Herausforderungen der Mobilmachung, später mit den Belastungen

durch den Ressourcenmangel – von der Nahrungsmittelknappheit bis zur

Erschöpfung der Arbeitskräfte – und schließlich mit den Folgewirkungen des militärischen,

politischen, sozio-ökonomischen und kulturellen Umbruchs am Kriegsende

zu kämpfen hatte.5 Zur Bewältigung der kriegsbedingten Notlagen waren nicht nur die kommunalen Verwaltungen aufgerufen (in Bonn unter der Leitung des langjährigen

Oberbürgermeisters Wilhelm Spiritus), sondern auch das, was wir heute

Zivilgesellschaft nennen würden: Unternehmer, Arbeiter, Handwerker, die Professorenschaft

und allgemein das Bildungsbürgertum, die in Bonn besonders zahlreichen

wohlhabenden Rentiers und pensionierten Beamten sowie nicht zuletzt die zahlreichen

Frauen in ihren Zirkeln und Verbänden, die Wollsachenspenden oder Liebesgabensendungen

organisierten und vorübergehend die Rolle der Männer übernahmen

bzw. übernehmen mussten.

Zu den Besonderheiten der Bonner Erfahrung des Ersten Weltkriegs gehörte die

Tatsache, dass die Stadt als Standort der zweitgrößten preußischen Universität – und

noch dazu als akademische Ausbildungsstätte des deutschen Kaisers und einiger seiner

Söhne – zu Beginn des Krieges stärker als andere Orte in den Sog der mentalen

Mobilisierung und Selbstmobilisierung geriet; auch hier wich jedoch anfänglicher

Enthusiasmus bald der Ernüchterung und einem zähen Durchhaltewillen unter dem

Eindruck immer größerer Zahlen von Gefallenen und Verwundeten, die in den verschiedenen

Lazaretten der Stadt gepflegt wurden. Auch in Bonn litt man Hunger,

wenn auch vielleicht wegen der relativ guten Versorgungslage in einem fruchtbaren

agrarischen Umland nicht so sehr wie andernorts. Dafür wurden die grenznahen

Städte im Westen des Reiches – neben Bonn beispielsweise auch Trier, Koblenz oder

Köln – Opfer von Luftangriffen. Die Demobilisierung und der Übergang zur neuen

Ordnung nach dem Kriege verliefen vergleichsweise glimpflicher und weniger anarchisch

als anderswo. Nicht zufällig bildete sich in Bonn ein Arbeiter-, Bürger- und

Soldatenrat (das proletarische und militärische Element wurde somit durch Einbeziehung

bürgerlicher Kräfte ergänzt und entschärft). Die Plünderung eines Zigarrengeschäfts

bildete bereits den Höhepunkt revolutionärer Gewalt.

Die Quellenbasis zur Erforschung des Ersten Weltkriegs in Bonn ist sehr gut. Insbesondere

die reichhaltige Kriegssammlung im Bonner Stadtarchiv bietet eine exzellente

Grundlage für eine ebenso umfassende wie differenzierte Untersuchung der

Bonner Heimatfront in den Jahren zwischen 1914 und 1918. Bemerkenswert sind

gerade auch die Fotografien aus dem Bonn der Kriegszeit, von denen viele im Folgenden

erstmals veröffentlicht werden.6 Hinzu kommen die Unterlagen des Archivs

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, die Bestände im Geheimen Staatsarchiv

in Berlin-Dahlem mit den Akten zur preußischen Administration der Rheinprovinz

sowie die einschlägige Memoiren- und Erinnerungsliteratur. Trotz dieser ungewöhnlich

breiten und reichen Quellen liefern die 18 Beiträge dieses Bandes keine

Bonner histoire totale. Wünschenswert wären beispielsweise eine Untersuchung der

Rolle der Kirchen, eine Darstellung des Kulturgeschehens und den Sport sowie ein

Blick auf die Finanzpolitik der Stadt in jenen Kriegsjahren, um nur diese wenigen

Beispiele zu nennen. Auch sind aufgrund der ungleich besseren archivalischen Überlieferung

die Verhältnisse in Alt-Bonn sehr viel besser zu rekonstruieren als die Entwicklungen

im rechtsrheinischen Beuel oder im südlich gelegenen Godesberg; entsprechend weniger prominent kommen die erst später eingemeindeten Teile Bonns in den folgenden Beiträgen vor.

In fast jedem Krieg kommt es schlimmer als von den Zeitgenossen erwartet, wird anfängliche

Zuversicht enttäuscht und bange Befürchtung von der grausamen Realität

der Kämpfe und ihrer Folgen noch übertroffen. Im Ersten Weltkrieg klafften Erwartung

und Wirklichkeit, Hoffnung und Enttäuschung, Opfer und Ergebnis besonders

dramatisch auseinander.7 Die historische Forschung hat das zur nationalen Sinnstiftung

des Krieges stilisierte sogenannte Augusterlebnis enthusiastischer Kriegsbegeisterung

im Sommer 1914 zwar – nicht zuletzt mit Hilfe regionalgeschichtlicher

Untersuchungen – weitgehend als Mythos beziehungsweise als propagandistische Inszenierung

enttarnt.8

Und wir wissen heute auch, dass die optimistische Vorstellung eines kurzen Krieges, der bis Weihnachten siegreich vorüber sein werde, von den militärischen Oberbefehlshabern schon im Sommer 1914 nicht so ohne weiteres geteilt wurde; sie wussten um die Zerstörungskraft und potenzielle Dauer eines modernen

Massenkrieges. Dennoch kann man die desillusionierende und desorientierende

Wirkung des Ersten Weltkrieges gar nicht hoch genug veranschlagen. Jörn Leonhard

hat in diesem Zusammenhang von einem „Wirklichkeitsumbruch“ gesprochen, der

im Sommer und Herbst 1914 stattfand.9 Mit diesem Wirklichkeitsumbruch, seinen

Ursprüngen und Konsequenzen beschäftigen sich auch die folgenden Untersuchungen

zur Bonner Heimatfront.