Pavel Taussig wird 1933 im slowakischen Pressburg in eine jüdische Familie geboren. Im November 1944 wird die Familie nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Pavel und seine Eltern werden getrennt. Nach mehreren Todesmärschen und seiner Befreiung im Mai 1945 muss der Elfjährige für mehrere Monate in verschiedene Krankenhäuser. Anschließend trifft er Mutter und Vater in seiner Heimatstadt wieder. Die politischen Umstände des Prager Frühlings zwingen Pavel Taussig 1968 zur Auswanderung in die Bundesrepublik Deutschland.

Aktualisiert: 2023-06-22

> findR *

Pavel Taussig wird 1933 im slowakischen Pressburg in eine jüdische Familie geboren. Im November 1944 wird die Familie nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Pavel und seine Eltern werden getrennt. Nach mehreren Todesmärschen und seiner Befreiung im Mai 1945 muss der Elfjährige für mehrere Monate in verschiedene Krankenhäuser. Anschließend trifft er Mutter und Vater in seiner Heimatstadt wieder. Die politischen Umstände des Prager Frühlings zwingen Pavel Taussig 1968 zur Auswanderung in die Bundesrepublik Deutschland.

Aktualisiert: 2023-06-22

> findR *

Pavel Taussig wird 1933 im slowakischen Pressburg in eine jüdische Familie geboren. Im November 1944 wird die Familie nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Pavel und seine Eltern werden getrennt. Nach mehreren Todesmärschen und seiner Befreiung im Mai 1945 muss der Elfjährige für mehrere Monate in verschiedene Krankenhäuser. Anschließend trifft er Mutter und Vater in seiner Heimatstadt wieder. Die politischen Umstände des Prager Frühlings zwingen Pavel Taussig 1968 zur Auswanderung in die Bundesrepublik Deutschland.

Aktualisiert: 2022-09-27

> findR *

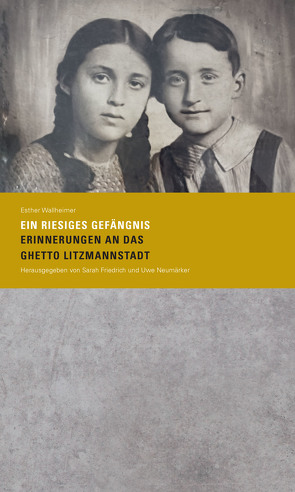

Esther Wallheimer (1928–2008) kommt in Łódź, der zweitgrößten Stadt Polens, zur Welt. Im Herbst 1939 erlebt sie den Einmarsch der deutschen Wehrmacht und muss im Frühjahr 1940 ins neu geschaffene Ghetto Litzmannstadt umziehen. Sie erleidet Hunger, Gewalt und Zwangsarbeit. Im Sommer 1944 wird sie nach Auschwitz verschleppt, anschließend in die Lager Christianstadt und Kratzau. Nach ihrer Befreiung kehrt sie nach Łódź zurück und wandert 1948 nach Israel aus.

Aktualisiert: 2022-10-27

> findR *

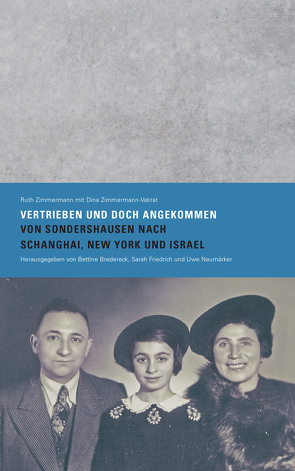

Ruth Zimmermann (*1930) verbringt ihre ersten Lebensjahre im thüringischen Sondershausen. 1937 zieht die Familie nach Hamburg, wo der Vater während des Novemberterrors 1938 verhaftet wird. Nach seiner Rückkehr wandert die Familie 1939 nach Schanghai aus. 1943 müssen alle Juden in ein Ghetto ziehen. Dort lernt Ruth ihren späteren Ehemann Walter kennen. Nach dem Krieg zieht Ruth mit ihren Eltern in die USA. 1951 geht Ruth nach Israel, heiratet Walter und gründet eine Familie.

Aktualisiert: 2022-11-03

> findR *

Zilli Schmidt (*1924) stammt aus einer Familie deutscher Sinti. Im »Zigeunerfamilienlager« in

Auschwitz-Birkenau gelang es ihr 1943/44, durch Diebstähle und Kontakte zu Funktionshäftlingen ihre Angehörigen zu retten. Doch in der Nacht des 2. August 1944 wurden ihre vierjährige Tochter Gretel, ihre Eltern, die Schwester mit ihren sechs Kindern und zahlreiche weitere Verwandte ermordet. Am selben Tag schickte die SS Zilli zur Zwangsarbeit nach Ravensbrück. Zilli gelang die Flucht. Nach Kriegsende fand sie nur ihre beiden Brüder wieder. Nach einem bewegten Leben begann sie erst vor wenigen Jahren, über ihre Geschichte zu sprechen.

Aktualisiert: 2022-03-29

> findR *

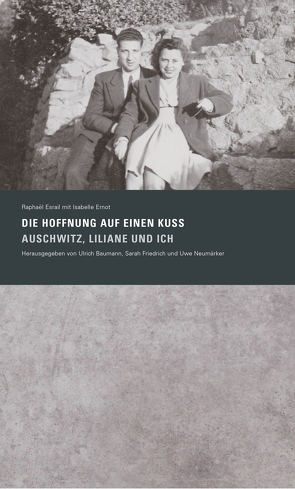

Raphaël Esrail wird 1925 im türkischen Manisa geboren. Ein Jahr später zieht die Familie nach Lyon. Als Jugendlicher tritt er der Pfadfindergruppe Éclaireurs Israélites de France bei. Nach der deutschen Besetzung Frankreichs 1940 betätigt er sich in der Widerstandsgruppe la Sixième als Dokumentenfälscher. 1944 wird er verhaftet und in das Durchgangslager Drancy verschleppt, wo er seine zukünftige Ehefrau Liliane kennenlernt. Ein Monat später werden sie nach Auschwitz deportiert, wo sie als Zwangsarbeiter Kontakt zueinander halten. Nach der Evakuierung durch die SS, einem Todesmarsch und weiteren Lagern befreien amerikanische Truppen Raphaël am 1. Mai und die Rote Armee Liliane am 2. Mai 1945. Sie heiraten 1948 und sind beide als Zeitzeugen aktiv.

Aktualisiert: 2020-07-19

> findR *

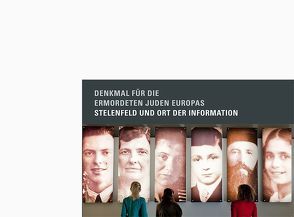

Seit der Eröffnung 2005 haben Millionen von Menschen aus aller Welt das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin besucht. Das sogenannte Holocaust-Mahnmal besteht aus dem Stelenfeld und dem unterirdisch gelegenen Ort der Information. Dieses Buch gewährt Einblicke in die Inhalte der dortigen Ausstellung, die anhand von persönlichen Schicksalen die Dimensionen der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden dokumentiert.

Aktualisiert: 2020-08-06

> findR *

Rosina Asser Pardo (*1933) wird in der griechischen Hafenstadt Saloniki in eine jüdische Familie hineingeboren. Nach dem deutschen Einmarsch 1941 müssen die Eltern und ihre drei minderjährigen Kinder im Februar 1943 in das Ghetto ziehen. Sie fliehen vor der drohenden Deportation und verstecken sich von April 1943 bis Oktober 1944 – 548 Tage – im Haus von christlichen Mitbürgern im Herzen der Stadt. In dieser Zeit führt Rosina Tagebuch. Nach ihrer Befreiung geht sie wieder zur Schule und studiert anschließend Jura in Athen und Paris.

Aktualisiert: 2022-03-31

> findR *

Lajos Erdélyi (*1929) wurde im siebenbürgischen Neumarkt am Mieresch (Târgu Mureș, Marosvásárhely) in eine jüdische Familie geboren. Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht im Frühjahr 1944 wurde die Familie nach Auschwitz-Birkenau verschleppt, die Mutter und die Schwester dort ermordet. Lajos und sein Vater kamen zur Zwangsarbeit nach Niederschlesien. Nach ihrer Befreiung kehrten sie in ihre Heimatstadt zurück. Anfangs vom Sozialismus begeistert, entschied sich Lajos gegen die Auswanderung. Später schloss er sich als Fotograf und Publizist den Kreisen ungarischer Intellektueller an. 1988 siedelte er nach Budapest über, wo er seither lebt.

Aktualisiert: 2020-09-17

> findR *

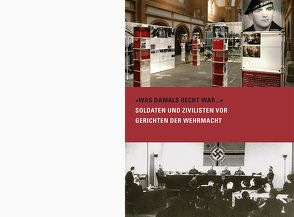

Die Wanderausstellung »Was damals Recht war ...« – Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht informiert über Unrecht und Willkür der nationalsozialistischen Militärjustiz und dient der gesellschaftlichen Verankerung der rechtlichen Rehabilitation ihrer Opfer, die in der Bundesrepublik erst zwischen 1998 und 2009 erfolgte. Im Zentrum der Darstellung stehen Fallgeschichten von Deserteuren, sogenannten Wehrkraftzersetzern und Volksschädlingen wie auch von Angehörigen des Widerstandes im besetzten Europa. Insgesamt wurden mindestens 22.000 Menschen hingerichtet, unzählige andere kamen in Lagern oder in Strafeinheiten ums Leben. Die Ausstellung wurde 2007 eröffnet und gastierte in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens bereits an über 40 Stationen in Deutschland, Österreich und Belgien.

Aktualisiert: 2018-07-19

> findR *

Malyj Trostenez, heute ein Vorort von Minsk, war zwischen Frühjahr 1942 und Sommer 1944 die größte Vernichtungsstätte auf dem Gebiet der besetzten Sowjetunion. Um die Spuren zu verwischen, ließen die Mörder Ende 1943 die Leichen der Opfer ausgraben und verbrennen. Eine sowjetische Kommission zur Untersuchung nationalsozialistischer Verbrechen schätzte im August 1944 206.500 Opfer – vor allem belarussische, österreichische, deutsche und tschechische Juden, Zivilisten, Partisanen, Widerstandskämpfer und sowjetische Kriegsgefangene. Nach 1945 entstanden sowjetische Erinnerungszeichen, eine große Gedenkanlage wurde 2015 feierlich eröffnet. Die Ausstellung – ein deutsch-belarussisches Pilotprojekt – würdigt die Opfer und zeigt zugleich, auf welche Weise und an welchen Orten in Belarus, Deutschland, Österreich und Tschechien der Ermordeten gedacht wird.

Aktualisiert: 2018-07-18

> findR *

Frank Meisler (*1925) entstammt einer Danziger deutsch-jüdischen bürgerlichen Familie. In seiner Jugend erlebt er den Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung in seiner Heimatstadt. Ende August 1939 gelingt ihm mit dem letzten ›Kindertransport‹ die Flucht über Berlin nach London. Seine Eltern werden ins Warschauer Ghetto verschleppt und in Auschwitz ermordet. Nach Kriegsende studiert Frank Meisler in Manchester Architektur und siedelt 1956 nach Israel über, wo er in der Altstadt von Jaffa eine Werkstatt als Bildhauer betreibt. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die ›Kindertransport‹-Denkmäler in Berlin, Danzig und London.

Aktualisiert: 2018-07-19

> findR *

Arkadij Iossifowitsch Chasin (*1930) wird in Odessa am Schwarzen Meer als Sohn jüdischer Eltern geboren. Als deutsche und rumänische Truppen die ukrainische Hafenstadt im Oktober 1941 einnehmen, müssen alle Juden in ein Ghetto umziehen. Arkadijs Vater stirbt dort. Seine Mutter, seine Schwester und er kommen nach ›Transnistrien‹ in das Lager Domanjowka zur Zwangsarbeit. Nach ihrer Befreiung im Frühjahr 1944 kehrt die Familie nach Odessa zurück. Arkadij wird Mechaniker bei der Schwarzmeerschifffahrtsgesellschaft, wo er bis 1998 tätig ist. 2002 siedeln seine Frau und er nach Deutschland über.

Aktualisiert: 2020-06-30

> findR *

Aktualisiert: 2023-03-16

> findR *

Januar 1945. In Ostpreußen sind Hunderttausende auf der Flucht vor der Roten Armee. Gleichzeitig treibt die SS mindestens 5.000 jüdische Häftlinge von Königsberg an die Ostseeküste bei Palmnicken. Den Todesmarsch und das anschließende Massaker überleben nur 15 Personen – eine von ihnen ist Maria Blitz aus Krakau. 55 Jahre später schreibt sie ihre Erinnerungen über Verfolgung und Gefangenschaft zwischen 1939 und 1945 sowie ihr Leben nach dem Krieg unter dem Titel ›My Holocaust‹ in ihrer neuen Heimat USA nieder.

Dieser bislang unveröffentlichte Text wurde für die deutschsprachige Ausgabe um historische Erläuterungen und weitere Zeitzeugenberichte von Einheimischen ergänzt.

Aktualisiert: 2018-07-12

> findR *

Unter dem Titel 'Das war mal unsere Heimat…' fand am 2. und 3. November 2011 eine internationale Konferenz zur jüdischen Geschichte im früheren preußischen Osten statt. Wie viele Aspekte gerieten auch Juden, die jenseits von Oder und Neisse lebten, vor allem wegen des Kalten Krieges über Jahrzehnte in Vergessenheit. Der vorliegende Band dokumentiert die Tagung und damit den Forschungsstand. Er bietet Einblicke in die kulturelle Vielfalt deutsch-jüdischer Lebenswelten, beschreibt ihre Auslöschung, ebenso wie die wenigen erhaltenen Spuren und einzelnen Formen der Erinnerung auf dem Gebiet des heutigen Polen, der Russischen Föderation und Litauens. Zahlreiche seltene Fotografien und Dokumente ergänzen die Texte.

Aktualisiert: 2015-11-05

> findR *

Der Katalog zur Ausstellung im Ort der Information stellt eine umfassende Chronologie der Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden dar. Die Dimension des Holocaust und die historischen Stätten der Verbrechen werden ebenso wie die Orte der Erinnerung ausführlich beschrieben. Im Mittelpunkt stehen die Schicksale von Opfern, die anhand zahlreicher persönlicher Dokumente erzählt werden. Der aufwendig recherchierte Begleitband erscheint mit einem Vorwort des Bundestagspräsidenten Prof. Dr. Norbert Lammert sowie einem Geleitwort der Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters. Unzählige – zum Teil nicht in der Ausstellung gezeigte – Fotografien, Tagebuchaufzeichnungen, Briefe und Aktenstücke sowie vertiefende Aufsätze dokumentieren den systematischen Völkermord an den Juden.

Aktualisiert: 2018-07-13

> findR *

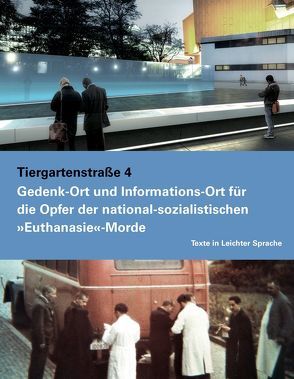

In der Berliner Tiergartenstraße 4 befand sich ab April 1940 die Zentrale für die Organisation, die unter dem Decknamen 'T 4' – oder schlicht 'Aktion' – den Massenmord an Patienten aus Heil- und Pflegeanstalten im Deutschen Reich initiierte, koordinierte und durchführte. Über 70.000 Menschen fielen ihm zum Opfer, bis die Aktion am 24. August 1941 aufgrund öffentlicher Unruhe unterbrochen wurde. Das Morden begann bereits mit Kriegsbeginn im September 1939 und wurde sowohl nach dem 'Euthanasiestopp' im August 1941 als auch mit dem Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 im gesamten Deutschen Reich und in vielen besetzten Gebieten, insbesondere im Osten, fortgesetzt. Die Erfassung, 'Selektion' und Tötung der Anstaltspatienten war die erste zentral organisierte und systematische Massenvernichtung von Menschen durch die Nationalsozialisten. Dabei stellt 'T 4' nur einen Teilkomplex des Gesamtverbrechens gegen Anstaltsbewohner dar. Die Forschung geht derzeit von insgesamt 300.000 Opfern des sogenannten Euthanasie-Programms in Europa aus. Allerdings liegen verlässliche Zahlen insbesondere für Osteuropa noch nicht vor.

Im November 2011 beschloss der Deutsche Bundestag, einen 'Gedenkort für die Opfer der NS-›Euthanasie‹-Morde' am historischen Ort der Planungszentrale zu errichten. Das Land Berlin lobte daraufhin einen Gestaltungswettbewerb aus. Der Siegerentwurf der Architektin Ursula Wilms sowie des Künstlers Nikolaus Koliusis und des Landschaftsarchitekten Heinz W. Hallmann umfasst eine transparente blaue 24 Meter lange Glaswand, die auf einer zur Mitte leicht geneigten dunklen Fläche aus anthrazitgefärbtem Betonbelag verläuft. Eine begleitende Freiluftausstellung informiert über die Geschichte der nationalsozialistischen 'Euthanasie'-Morde mit ihren Auswirkungen bis in die Gegenwart hinein. Begleitend zur Freiluftausstellung ist ein Katalog in Leichter Sprache erschienen.

Aktualisiert: 2018-07-12

> findR *

Kenneth James Arkwright (*1929) wurde als Klaus Aufrichtig in Breslau geboren. Ein Teil seiner jüdischen Familie ist seit dem 16. Jahrhundert in Schlesien nachweisbar. Ab 1943 musste Klaus Zwangsarbeit leisten, wurde 1944 in ein Arbeitslager verschleppt, floh und tauchte unter. 1945 kehrte er in seine Heimatstadt zurück, war jedoch wenige Wochen später gezwungen, sich nach Erfurt abzusetzen. Bald darauf begann er ein Studium in Ostberlin und emigrierte 1949 über Paris nach Perth in Australien, wo er ein erfolgreicher Geschäftsmann wurde.

Aktualisiert: 2018-07-12

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Oben: Publikationen von Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas

Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,

Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas was Sei suchen.

Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber

und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas hat vielleicht das passende Buch für Sie.

Weitere Verlage neben Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas

Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:

Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas

Wie die oben genannten Verlage legt auch Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas besonderes Augenmerk auf die

inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Nutzer von buch-findr.de:

Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?

Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben