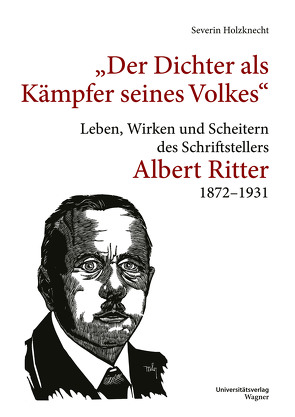

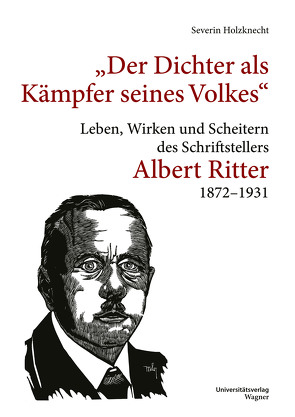

Der in Weiler im Vorarlberger Vorderland geborene Schriftsteller Albert Ritter (1872–1931) war streitbar, unkonventionell und unangepasst. Er war ein Phantast, ein hochbegabter Intellektueller, der allerdings zeitlebens an der Umsetzung seiner Ideen in die Praxis scheiterte – Ideen, die aus heutiger Sicht ausgesprochen problematisch sind. Denn er war ein überzeugter Deutschnationaler, der immerfort nach Wegen suchte, um das „Deutschtum“ in lichte Höhen, an den „Platz an der Sonne“ zu führen. Ritter wollte das Deutsche Reich auf Basis der „Stämme“ neu ordnen und entwarf Pläne für einen durch die Deutschen dominierten mitteleuropäischen Staatenbund, der in letzter Konsequenz vom Nordkap bis nach Bagdad reichen sollte. Er sah sich als Vollender der Lebenswerke Otto von Bismarcks und Immanuel Kants, als „Welt- und Gottesgelehrter“, der das Christentum durch eine von ihm selbst erdachte Religion ablösen würde. Die Worte Friedrich Bluncks, des Präsidenten der Reichsschrifttumskammer von 1933 bis 1935, beschreiben Ritters Selbstverständnis sehr genau: „Wie einst in der Zeit des Vogelweiders der Dichter neben dem Ritter schritt und focht, um deutsches Land sich sorgte und dem Reich verschworen war, so ist der Dichter von heute Kämpfer seines Volkes, Rufer einer gerechten Welt.“

Albert Ritter wurde diesem ambitionierten Anspruch an sich selbst niemals gerecht, dennoch spielte er im politischen Diskurs seiner Zeit eine gewichtige, unorthodoxe und interessante Rolle. Dieses Buch widmet sich dem Leben und Werk des mittlerweile beinahe vergessenen Nonkonformisten Albert Ritter.

Aktualisiert: 2023-06-28

> findR *

Der in Weiler im Vorarlberger Vorderland geborene Schriftsteller Albert Ritter (1872–1931) war streitbar, unkonventionell und unangepasst. Er war ein Phantast, ein hochbegabter Intellektueller, der allerdings zeitlebens an der Umsetzung seiner Ideen in die Praxis scheiterte – Ideen, die aus heutiger Sicht ausgesprochen problematisch sind. Denn er war ein überzeugter Deutschnationaler, der immerfort nach Wegen suchte, um das „Deutschtum“ in lichte Höhen, an den „Platz an der Sonne“ zu führen. Ritter wollte das Deutsche Reich auf Basis der „Stämme“ neu ordnen und entwarf Pläne für einen durch die Deutschen dominierten mitteleuropäischen Staatenbund, der in letzter Konsequenz vom Nordkap bis nach Bagdad reichen sollte. Er sah sich als Vollender der Lebenswerke Otto von Bismarcks und Immanuel Kants, als „Welt- und Gottesgelehrter“, der das Christentum durch eine von ihm selbst erdachte Religion ablösen würde. Die Worte Friedrich Bluncks, des Präsidenten der Reichsschrifttumskammer von 1933 bis 1935, beschreiben Ritters Selbstverständnis sehr genau: „Wie einst in der Zeit des Vogelweiders der Dichter neben dem Ritter schritt und focht, um deutsches Land sich sorgte und dem Reich verschworen war, so ist der Dichter von heute Kämpfer seines Volkes, Rufer einer gerechten Welt.“

Albert Ritter wurde diesem ambitionierten Anspruch an sich selbst niemals gerecht, dennoch spielte er im politischen Diskurs seiner Zeit eine gewichtige, unorthodoxe und interessante Rolle. Dieses Buch widmet sich dem Leben und Werk des mittlerweile beinahe vergessenen Nonkonformisten Albert Ritter.

Aktualisiert: 2023-06-28

> findR *

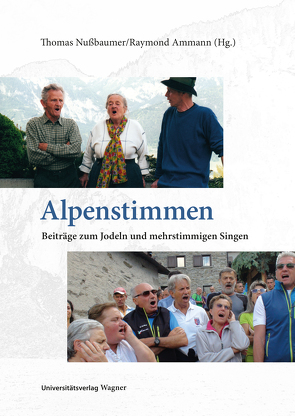

Im Zentrum des vorliegenden Bandes, der aus zwei Innsbrucker Symposien hervorging, stehen die Geschichte und Praxis des Jodelns sowie des mehrstimmigen Singens in den Alpen. Trotz aller regionalen Fokussierung wird insbesondere das Jodeln auch im interkulturellen Kontext erfasst. Untersucht werden unter anderem Aspekte der Entstehung des Jodelns in Österreich und Bayern seit dem 18. Jahrhundert, Beziehungen des Jodelns zum Kuhreihen, Alpsegen und Alphornspiel, musikkognitive Vorgänge beim Erlernen von Naturjodeln in der Schweiz und deren emotionalen Wirkungen, Parallelen zwischen dem Jodeln und Circle Singing sowie Jodeln als Ausdruck von „Swissness“ bei den Amischen von Berne, Indiana. Zur Thematik des mehrstimmigen Singens im Alpenraum werden, abgesehen vom Versuch einer europäischen Kontextualisierung, beispielhaft traditionelle Formen in den Mittelpunkt gestellt: der Trallalero in Genua, „tìir“ in Premana, Singen im Aostatal und mehrstimmiges Musizieren in der Schweiz.

Die thematisch und teilweise auch regional sehr weitreichenden 19 Beiträge von 16 Autorinnen und Autoren verdeutlichen einerseits die Komplexität alpiner Volksmusik, andererseits das aktuelle Interesse an den Stimmen der Alpen sowohl aus musikwissenschaftlicher als auch aus historischer und soziologischer Sicht. Die Herausgeber möchten mit dieser ausgedehnten Spanne zwischen wissenschaftlichen Abhandlungen und dokumentierenden Beiträgen den Leserinnen und Lesern gleichsam einen Fernblick mit Detailansichten auf die Alpenstimmen bieten. Durch die Buchpublikation werden überdies zahlreiche Audio- und Videoaufnahmen aus Feldforschungen, die auf das Repositorium der Universität Mozarteum Salzburg hochgeladen wurden, verfügbar gemacht.

Aktualisiert: 2023-06-23

> findR *

Im Zentrum des vorliegenden Bandes, der aus zwei Innsbrucker Symposien hervorging, stehen die Geschichte und Praxis des Jodelns sowie des mehrstimmigen Singens in den Alpen. Trotz aller regionalen Fokussierung wird insbesondere das Jodeln auch im interkulturellen Kontext erfasst. Untersucht werden unter anderem Aspekte der Entstehung des Jodelns in Österreich und Bayern seit dem 18. Jahrhundert, Beziehungen des Jodelns zum Kuhreihen, Alpsegen und Alphornspiel, musikkognitive Vorgänge beim Erlernen von Naturjodeln in der Schweiz und deren emotionalen Wirkungen, Parallelen zwischen dem Jodeln und Circle Singing sowie Jodeln als Ausdruck von „Swissness“ bei den Amischen von Berne, Indiana. Zur Thematik des mehrstimmigen Singens im Alpenraum werden, abgesehen vom Versuch einer europäischen Kontextualisierung, beispielhaft traditionelle Formen in den Mittelpunkt gestellt: der Trallalero in Genua, „tìir“ in Premana, Singen im Aostatal und mehrstimmiges Musizieren in der Schweiz.

Die thematisch und teilweise auch regional sehr weitreichenden 19 Beiträge von 16 Autorinnen und Autoren verdeutlichen einerseits die Komplexität alpiner Volksmusik, andererseits das aktuelle Interesse an den Stimmen der Alpen sowohl aus musikwissenschaftlicher als auch aus historischer und soziologischer Sicht. Die Herausgeber möchten mit dieser ausgedehnten Spanne zwischen wissenschaftlichen Abhandlungen und dokumentierenden Beiträgen den Leserinnen und Lesern gleichsam einen Fernblick mit Detailansichten auf die Alpenstimmen bieten. Durch die Buchpublikation werden überdies zahlreiche Audio- und Videoaufnahmen aus Feldforschungen, die auf das Repositorium der Universität Mozarteum Salzburg hochgeladen wurden, verfügbar gemacht.

Aktualisiert: 2023-06-23

> findR *

Im Zentrum des vorliegenden Bandes, der aus zwei Innsbrucker Symposien hervorging, stehen die Geschichte und Praxis des Jodelns sowie des mehrstimmigen Singens in den Alpen. Trotz aller regionalen Fokussierung wird insbesondere das Jodeln auch im interkulturellen Kontext erfasst. Untersucht werden unter anderem Aspekte der Entstehung des Jodelns in Österreich und Bayern seit dem 18. Jahrhundert, Beziehungen des Jodelns zum Kuhreihen, Alpsegen und Alphornspiel, musikkognitive Vorgänge beim Erlernen von Naturjodeln in der Schweiz und deren emotionalen Wirkungen, Parallelen zwischen dem Jodeln und Circle Singing sowie Jodeln als Ausdruck von „Swissness“ bei den Amischen von Berne, Indiana. Zur Thematik des mehrstimmigen Singens im Alpenraum werden, abgesehen vom Versuch einer europäischen Kontextualisierung, beispielhaft traditionelle Formen in den Mittelpunkt gestellt: der Trallalero in Genua, „tìir“ in Premana, Singen im Aostatal und mehrstimmiges Musizieren in der Schweiz.

Die thematisch und teilweise auch regional sehr weitreichenden 19 Beiträge von 16 Autorinnen und Autoren verdeutlichen einerseits die Komplexität alpiner Volksmusik, andererseits das aktuelle Interesse an den Stimmen der Alpen sowohl aus musikwissenschaftlicher als auch aus historischer und soziologischer Sicht. Die Herausgeber möchten mit dieser ausgedehnten Spanne zwischen wissenschaftlichen Abhandlungen und dokumentierenden Beiträgen den Leserinnen und Lesern gleichsam einen Fernblick mit Detailansichten auf die Alpenstimmen bieten. Durch die Buchpublikation werden überdies zahlreiche Audio- und Videoaufnahmen aus Feldforschungen, die auf das Repositorium der Universität Mozarteum Salzburg hochgeladen wurden, verfügbar gemacht.

Aktualisiert: 2023-06-23

> findR *

Im Zentrum des vorliegenden Bandes, der aus zwei Innsbrucker Symposien hervorging, stehen die Geschichte und Praxis des Jodelns sowie des mehrstimmigen Singens in den Alpen. Trotz aller regionalen Fokussierung wird insbesondere das Jodeln auch im interkulturellen Kontext erfasst. Untersucht werden unter anderem Aspekte der Entstehung des Jodelns in Österreich und Bayern seit dem 18. Jahrhundert, Beziehungen des Jodelns zum Kuhreihen, Alpsegen und Alphornspiel, musikkognitive Vorgänge beim Erlernen von Naturjodeln in der Schweiz und deren emotionalen Wirkungen, Parallelen zwischen dem Jodeln und Circle Singing sowie Jodeln als Ausdruck von „Swissness“ bei den Amischen von Berne, Indiana. Zur Thematik des mehrstimmigen Singens im Alpenraum werden, abgesehen vom Versuch einer europäischen Kontextualisierung, beispielhaft traditionelle Formen in den Mittelpunkt gestellt: der Trallalero in Genua, „tìir“ in Premana, Singen im Aostatal und mehrstimmiges Musizieren in der Schweiz.

Die thematisch und teilweise auch regional sehr weitreichenden 19 Beiträge von 16 Autorinnen und Autoren verdeutlichen einerseits die Komplexität alpiner Volksmusik, andererseits das aktuelle Interesse an den Stimmen der Alpen sowohl aus musikwissenschaftlicher als auch aus historischer und soziologischer Sicht. Die Herausgeber möchten mit dieser ausgedehnten Spanne zwischen wissenschaftlichen Abhandlungen und dokumentierenden Beiträgen den Leserinnen und Lesern gleichsam einen Fernblick mit Detailansichten auf die Alpenstimmen bieten. Durch die Buchpublikation werden überdies zahlreiche Audio- und Videoaufnahmen aus Feldforschungen, die auf das Repositorium der Universität Mozarteum Salzburg hochgeladen wurden, verfügbar gemacht.

Aktualisiert: 2023-06-23

> findR *

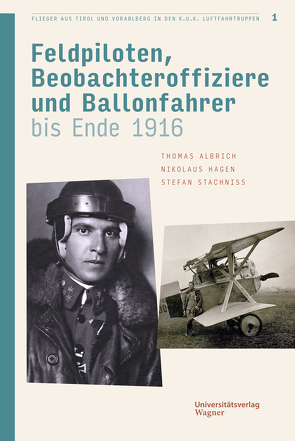

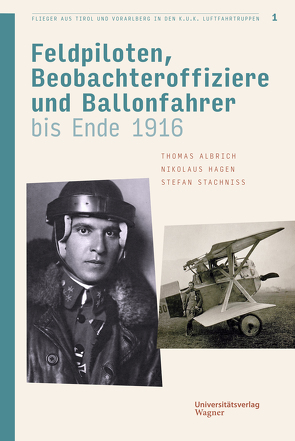

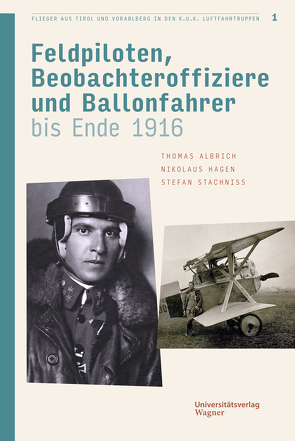

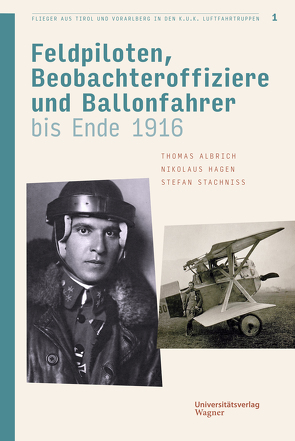

Zum Bildgedächtnis des Ersten Weltkriegs gehören Kanonen, Stellungen im Hochgebirge und Soldaten, die gegen Schneemassen und Lawinen ankämpfen. Dass diese Bergwelt an der Tiroler Front gleichzeitig auch die Kulisse für einen erbitterten Luftkrieg darstellte, das ist weit weniger bekannt. Nicht nur war Tirol ein Schauplatz dieses Luftkrieges, sondern Soldaten aus Nord- und Südtirol, dem Trentino und Vorarlberg waren als Angehörige der österreichisch-ungarischen Fliegertruppe an den verschiedensten Kriegsschauplätzen als Piloten, Beobachteroffiziere und als Bodenpersonal eingesetzt. Der größte Teil dieser Personen – darunter zahlreiche Pioniere des Flugwesens – ist bislang völlig unbekannt.

Dieses mehrbändige kollektivbiografische Werk schließt damit eine große Forschungslücke zum Ersten Weltkrieg und zur Sozialgeschichte des Militärs in Westösterreich: Erstmals werden die Angehörigen der k.u.k. Luftfahrtruppen aus dem historischen Tirol und Vorarlberg umfassend biografisch untersucht und dargestellt. Die Grundlage der Darstellung bilden Aktenstudien im Kriegsarchiv in Wien und in den regionalen Archiven sowie zahlreiche bislang unbekannte Dokumente und Fotografien aus privatem Besitz. Neben der kollektivbiografischen Untersuchung enthält das Werk erstmals auch eine umfassende und konzise Darstellung des Luftkriegs an der Tiroler Front und im westösterreichischen Hinterland.

Aktualisiert: 2023-06-19

> findR *

Zum Bildgedächtnis des Ersten Weltkriegs gehören Kanonen, Stellungen im Hochgebirge und Soldaten, die gegen Schneemassen und Lawinen ankämpfen. Dass diese Bergwelt an der Tiroler Front gleichzeitig auch die Kulisse für einen erbitterten Luftkrieg darstellte, das ist weit weniger bekannt. Nicht nur war Tirol ein Schauplatz dieses Luftkrieges, sondern Soldaten aus Nord- und Südtirol, dem Trentino und Vorarlberg waren als Angehörige der österreichisch-ungarischen Fliegertruppe an den verschiedensten Kriegsschauplätzen als Piloten, Beobachteroffiziere und als Bodenpersonal eingesetzt. Der größte Teil dieser Personen – darunter zahlreiche Pioniere des Flugwesens – ist bislang völlig unbekannt.

Dieses mehrbändige kollektivbiografische Werk schließt damit eine große Forschungslücke zum Ersten Weltkrieg und zur Sozialgeschichte des Militärs in Westösterreich: Erstmals werden die Angehörigen der k.u.k. Luftfahrtruppen aus dem historischen Tirol und Vorarlberg umfassend biografisch untersucht und dargestellt. Die Grundlage der Darstellung bilden Aktenstudien im Kriegsarchiv in Wien und in den regionalen Archiven sowie zahlreiche bislang unbekannte Dokumente und Fotografien aus privatem Besitz. Neben der kollektivbiografischen Untersuchung enthält das Werk erstmals auch eine umfassende und konzise Darstellung des Luftkriegs an der Tiroler Front und im westösterreichischen Hinterland.

Aktualisiert: 2023-06-19

> findR *

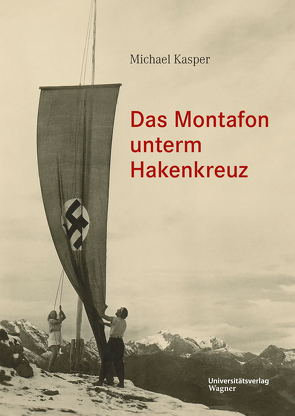

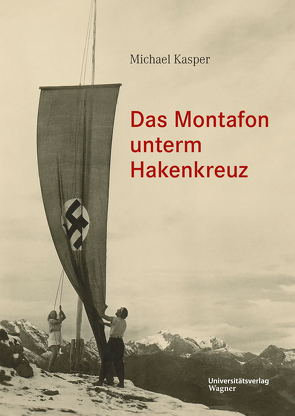

Die Region Montafon erlangte in der Zeit des nationalsozialistischen Regimes durch ihre Gebirgsgrenze zur Schweiz eine besondere Bedeutung. Zahlreiche Fluchtgeschichten ereigneten sich in Rätikon und Silvretta, Fluchthilfe und Verrat lagen oft eng zusammen. Darüber hinaus prägten auch Zwangsarbeitskräfte, die insbesondere im Bereich der Energiewirtschaft sowie in der Landwirtschaft eingesetzt wurden, das Tal in den Jahren des Zweiten Weltkriegs.

In der bild- und quellenreichen Publikation wird der Geschichte des Montafons von den 1930er- bis in die ausgehenden 1940er-Jahre nachgespürt. Eingangs werden die frühe Zeit der NS-Bewegung und der „Anschluss“ analysiert. Im Hauptteil geht es um die großen Themenkreise Verfolgung und Widerstand, die politische und gesellschaftliche Entwicklung im Tal sowie die Wirtschaftsgeschichte 1938–45. Auch die Auswirkungen des Krieges auf das Tal und seine Bevölkerung werden eingehend aufgearbeitet. Schließlich wird auch dem Kriegsende, der Befreiung und der Besatzungszeit ausreichend Platz gewidmet.

Aktualisiert: 2023-06-15

> findR *

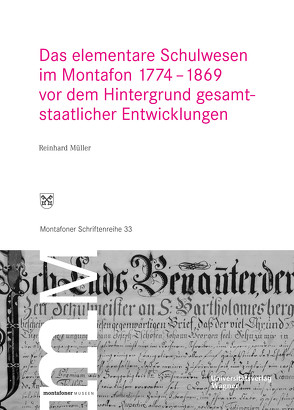

Das Jahr 1774 steht für die bildungspolitische Zeitenwende mit den ausgesprochenen Zielen ‚Schulbildung für Alle‘ und ‚Überwindung des Analphabetentums‘. Das erste staatliche Schulgesetz setzte im elementaren Bildungsbereich eine bemerkenswerte Entwicklung in Gang. Im Zuge dessen kam es in der gesamten Monarchie zu zahllosen Gründungen von Trivialschulen (später als Volksschulen bezeichnet).

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts lassen sich allein im Montafon annähernd 30 Schulstandorte nachweisen. Im Dorf waren es die Pfarrschulen, in den abgelegenen Weilern die Filialschulen.

Trotz anfänglicher Widerstände, anhaltender Unzulänglichkeiten, ökonomischer Schwierigkeiten und mit amtlicher Duldung mancher Provisorien gelang es den Schulverantwortlichen gemeinsam mit bildungsnahen Personen, die sich häufig genug auch als Gönner in Schulstiftungen einbrachten, während der Jahre 1774 bis 1869 ein stabiles Schulnetz aufzubauen, umfangreiche Baumaßnahmen zu verwirklichen, die Schulbesuchsquote zu steigern, die Lehrerqualifikation zu verbessern und die Alphabetisierung großer Teile der Bevölkerung voranzutreiben.

1869 ging die ereignisreiche, vielfach konfliktbeladene Aufbau- und Konsolidierungsphase zu Ende. Darauf aufbauend brachte nachfolgend das zweite große Schulgesetz einen enormen Entwicklungsschub Richtung neuzeitlicher Volksschule.

Aktualisiert: 2023-06-07

> findR *

2023 feiert das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum die 200-jährige Gründung. Von engagierten Kulturtreibenden Tirols initiiert, prägt das Ferdinandeum als zweitältestes Landesmuseum Österreichs mit seinen Sammlungen, Ausstellungen und wissenschaftlichen Arbeiten die Region. Im selben Jahr begeht das Museum im Zeughaus, das 1973 als Ausstellungshaus für Geschichte des Tiroler Raums dazu kam, sein 50-jähriges Bestandsjubiläum.

Der vorliegende Band vereint Beiträge der Mitarbeiter*innen des Museums und externer Autor*innen, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der Geschichte, der Sammlungsarbeit und der Konzert- und Ausstellungstätigkeit befassen. So wird ein Bogen von der Gründung des Museums Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart gespannt, die vielfältige Tätigkeit und Wirkung des Museums eindrücklich dargestellt und das Museum in seiner vergangenen und gegenwärtigen Bedeutung gewürdigt.

Aktualisiert: 2023-06-06

> findR *

Das Jahr 1774 steht für die bildungspolitische Zeitenwende mit den ausgesprochenen Zielen ‚Schulbildung für Alle‘ und ‚Überwindung des Analphabetentums‘. Das erste staatliche Schulgesetz setzte im elementaren Bildungsbereich eine bemerkenswerte Entwicklung in Gang. Im Zuge dessen kam es in der gesamten Monarchie zu zahllosen Gründungen von Trivialschulen (später als Volksschulen bezeichnet).

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts lassen sich allein im Montafon annähernd 30 Schulstandorte nachweisen. Im Dorf waren es die Pfarrschulen, in den abgelegenen Weilern die Filialschulen.

Trotz anfänglicher Widerstände, anhaltender Unzulänglichkeiten, ökonomischer Schwierigkeiten und mit amtlicher Duldung mancher Provisorien gelang es den Schulverantwortlichen gemeinsam mit bildungsnahen Personen, die sich häufig genug auch als Gönner in Schulstiftungen einbrachten, während der Jahre 1774 bis 1869 ein stabiles Schulnetz aufzubauen, umfangreiche Baumaßnahmen zu verwirklichen, die Schulbesuchsquote zu steigern, die Lehrerqualifikation zu verbessern und die Alphabetisierung großer Teile der Bevölkerung voranzutreiben.

1869 ging die ereignisreiche, vielfach konfliktbeladene Aufbau- und Konsolidierungsphase zu Ende. Darauf aufbauend brachte nachfolgend das zweite große Schulgesetz einen enormen Entwicklungsschub Richtung neuzeitlicher Volksschule.

Aktualisiert: 2023-06-05

> findR *

Im Zentrum des vorliegenden Bandes, der aus zwei Innsbrucker Symposien hervorging, stehen die Geschichte und Praxis des Jodelns sowie des mehrstimmigen Singens in den Alpen. Trotz aller regionalen Fokussierung wird insbesondere das Jodeln auch im interkulturellen Kontext erfasst. Untersucht werden unter anderem Aspekte der Entstehung des Jodelns in Österreich und Bayern seit dem 18. Jahrhundert, Beziehungen des Jodelns zum Kuhreihen, Alpsegen und Alphornspiel, musikkognitive Vorgänge beim Erlernen von Naturjodeln in der Schweiz und deren emotionalen Wirkungen, Parallelen zwischen dem Jodeln und Circle Singing sowie Jodeln als Ausdruck von „Swissness“ bei den Amischen von Berne, Indiana. Zur Thematik des mehrstimmigen Singens im Alpenraum werden, abgesehen vom Versuch einer europäischen Kontextualisierung, beispielhaft traditionelle Formen in den Mittelpunkt gestellt: der Trallalero in Genua, „tìir“ in Premana, Singen im Aostatal und mehrstimmiges Musizieren in der Schweiz.

Die thematisch und teilweise auch regional sehr weitreichenden 19 Beiträge von 16 Autorinnen und Autoren verdeutlichen einerseits die Komplexität alpiner Volksmusik, andererseits das aktuelle Interesse an den Stimmen der Alpen sowohl aus musikwissenschaftlicher als auch aus historischer und soziologischer Sicht. Die Herausgeber möchten mit dieser ausgedehnten Spanne zwischen wissenschaftlichen Abhandlungen und dokumentierenden Beiträgen den Leserinnen und Lesern gleichsam einen Fernblick mit Detailansichten auf die Alpenstimmen bieten. Durch die Buchpublikation werden überdies zahlreiche Audio- und Videoaufnahmen aus Feldforschungen, die auf das Repositorium der Universität Mozarteum Salzburg hochgeladen wurden, verfügbar gemacht.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Im Zentrum des vorliegenden Bandes, der aus zwei Innsbrucker Symposien hervorging, stehen die Geschichte und Praxis des Jodelns sowie des mehrstimmigen Singens in den Alpen. Trotz aller regionalen Fokussierung wird insbesondere das Jodeln auch im interkulturellen Kontext erfasst. Untersucht werden unter anderem Aspekte der Entstehung des Jodelns in Österreich und Bayern seit dem 18. Jahrhundert, Beziehungen des Jodelns zum Kuhreihen, Alpsegen und Alphornspiel, musikkognitive Vorgänge beim Erlernen von Naturjodeln in der Schweiz und deren emotionalen Wirkungen, Parallelen zwischen dem Jodeln und Circle Singing sowie Jodeln als Ausdruck von „Swissness“ bei den Amischen von Berne, Indiana. Zur Thematik des mehrstimmigen Singens im Alpenraum werden, abgesehen vom Versuch einer europäischen Kontextualisierung, beispielhaft traditionelle Formen in den Mittelpunkt gestellt: der Trallalero in Genua, „tìir“ in Premana, Singen im Aostatal und mehrstimmiges Musizieren in der Schweiz.

Die thematisch und teilweise auch regional sehr weitreichenden 19 Beiträge von 16 Autorinnen und Autoren verdeutlichen einerseits die Komplexität alpiner Volksmusik, andererseits das aktuelle Interesse an den Stimmen der Alpen sowohl aus musikwissenschaftlicher als auch aus historischer und soziologischer Sicht. Die Herausgeber möchten mit dieser ausgedehnten Spanne zwischen wissenschaftlichen Abhandlungen und dokumentierenden Beiträgen den Leserinnen und Lesern gleichsam einen Fernblick mit Detailansichten auf die Alpenstimmen bieten. Durch die Buchpublikation werden überdies zahlreiche Audio- und Videoaufnahmen aus Feldforschungen, die auf das Repositorium der Universität Mozarteum Salzburg hochgeladen wurden, verfügbar gemacht.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

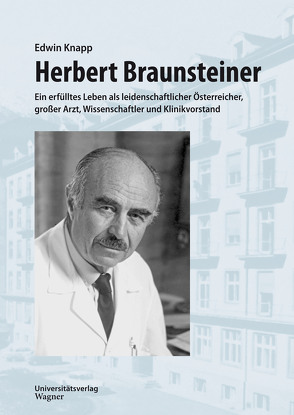

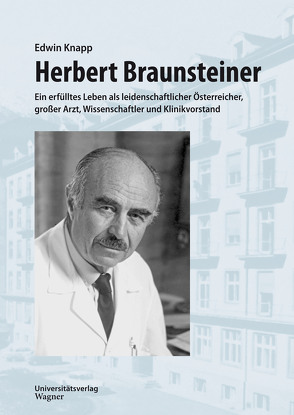

EIN PIONIER DER BIOMEDIZINISCHEN FORSCHUNG UND EIN ÖSTERREICHISCHER PATRIOT, dem die Gesundheit des Volkes am Herzen lag

Univ.-Prof. Dr. Herbert Braunsteiner (1923–2006) war von 1964 bis 1993 Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin in Innsbruck und hat in diesen rund drei Jahrzehnten dieses Fachgebiet lokal, national und international geprägt.

Während seiner Wirkungszeit hat er Generationen von Internistinnen und Internisten ausgebildet, die weit über Österreich hinaus den Bereich Innere Medizin erfolgreich mitgestalten konnten. Braunsteiner zeichnete sich nicht nur durch exzellente praktische Arbeit an der Klinik, sondern auch durch seine akademisch-forscherische Tätigkeit aus. Seine zutiefst humanistische ärztliche Haltung wie sein gesellschaftliches und politisches Engagement waren beispielgebend.

Edwin Knapp, langjähriger geschäftsführender Oberarzt, bietet mit dieser Biografie einen kompakten Überblick über das hervorragende berufliche Wirken von Herbert Braunsteiner, schildert aber auch eingehend die bislang kaum bekannten, äußerst dramatischen Jugenderlebnisse Braunsteiners während der NS-Zeit und seinen engagierten Einsatz als Gründungsmitglied der ÖVP nach dem Zweiten Weltkrieg.

Aus dem Inhalt:

- Die Jugend bis 1945

- Ausbildung und Wiener Zeit

- Berufung nach Innsbruck

- Ordinarien auf dem Lehrstuhl für Innere Medizin in Innsbruck von 1869 bis 1964

- Geschichte des Gebäudes der Medizinischen Klinik bis 1964

- Klinik Braunsteiner

- Zeittafel der Medizinischen Klinik Innsbruck in der Ära Braunsteiner

Aktualisiert: 2023-06-01

> findR *

Das Jahr 1774 steht für die bildungspolitische Zeitenwende mit den ausgesprochenen Zielen 'Schulbildung für Alle' und 'Überwindung des Analphabetentums'. Das erste staatliche Schulgesetz setzte im elementaren Bildungsbereich eine bemerkenswerte Entwicklung in Gang. Im Zuge dessen kam es in der gesamten Monarchie zu zahllosen Gründungen von Trivialschulen (später als Volksschulen bezeichnet).

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts lassen sich allein im Montafon annähernd 30 Schulstandorte nachweisen. Im Dorf waren es die Pfarrschulen, in den abgelegenen Weilern die Filialschulen.

Trotz anfänglicher Widerstände, anhaltender Unzulänglichkeiten, ökonomischer Schwierigkeiten und mit amtlicher Duldung mancher Provisorien gelang es den Schulverantwortlichen gemeinsam mit bildungsnahen Personen, die sich häufig genug auch als Gönner in Schulstiftungen einbrachten, während der Jahre 1774 bis 1869 ein stabiles Schulnetz aufzubauen, umfangreiche Baumaßnahmen zu verwirklichen, die Schulbesuchsquote zu steigern, die Lehrerqualifikation zu verbessern und die Alphabetisierung großer Teile der Bevölkerung voranzutreiben.

1869 ging die ereignisreiche, vielfach konfliktbeladene Aufbau- und Konsolidierungsphase zu Ende. Darauf aufbauend brachte nachfolgend das zweite große Schulgesetz einen enormen Entwicklungsschub Richtung neuzeitlicher Volksschule.

Aktualisiert: 2023-06-01

> findR *

Zum Bildgedächtnis des Ersten Weltkriegs gehören Kanonen, Stellungen im Hochgebirge und Soldaten, die gegen Schneemassen und Lawinen ankämpfen. Dass diese Bergwelt an der Tiroler Front gleichzeitig auch die Kulisse für einen erbitterten Luftkrieg darstellte, das ist weit weniger bekannt. Nicht nur war Tirol ein Schauplatz dieses Luftkrieges, sondern Soldaten aus Nord- und Südtirol, dem Trentino und Vorarlberg waren als Angehörige der österreichisch-ungarischen Fliegertruppe an den verschiedensten Kriegsschauplätzen als Piloten, Beobachteroffiziere und als Bodenpersonal eingesetzt. Der größte Teil dieser Personen – darunter zahlreiche Pioniere des Flugwesens – ist bislang völlig unbekannt.

Dieses mehrbändige kollektivbiografische Werk schließt damit eine große Forschungslücke zum Ersten Weltkrieg und zur Sozialgeschichte des Militärs in Westösterreich: Erstmals werden die Angehörigen der k.u.k. Luftfahrtruppen aus dem historischen Tirol und Vorarlberg umfassend biografisch untersucht und dargestellt. Die Grundlage der Darstellung bilden Aktenstudien im Kriegsarchiv in Wien und in den regionalen Archiven sowie zahlreiche bislang unbekannte Dokumente und Fotografien aus privatem Besitz. Neben der kollektivbiografischen Untersuchung enthält das Werk erstmals auch eine umfassende und konzise Darstellung des Luftkriegs an der Tiroler Front und im westösterreichischen Hinterland.

Aktualisiert: 2023-05-31

> findR *

Das Jahr 1774 steht für die bildungspolitische Zeitenwende mit den ausgesprochenen Zielen ‚Schulbildung für Alle‘ und ‚Überwindung des Analphabetentums‘. Das erste staatliche Schulgesetz setzte im elementaren Bildungsbereich eine bemerkenswerte Entwicklung in Gang. Im Zuge dessen kam es in der gesamten Monarchie zu zahllosen Gründungen von Trivialschulen (später als Volksschulen bezeichnet).

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts lassen sich allein im Montafon annähernd 30 Schulstandorte nachweisen. Im Dorf waren es die Pfarrschulen, in den abgelegenen Weilern die Filialschulen.

Trotz anfänglicher Widerstände, anhaltender Unzulänglichkeiten, ökonomischer Schwierigkeiten und mit amtlicher Duldung mancher Provisorien gelang es den Schulverantwortlichen gemeinsam mit bildungsnahen Personen, die sich häufig genug auch als Gönner in Schulstiftungen einbrachten, während der Jahre 1774 bis 1869 ein stabiles Schulnetz aufzubauen, umfangreiche Baumaßnahmen zu verwirklichen, die Schulbesuchsquote zu steigern, die Lehrerqualifikation zu verbessern und die Alphabetisierung großer Teile der Bevölkerung voranzutreiben.

1869 ging die ereignisreiche, vielfach konfliktbeladene Aufbau- und Konsolidierungsphase zu Ende. Darauf aufbauend brachte nachfolgend das zweite große Schulgesetz einen enormen Entwicklungsschub Richtung neuzeitlicher Volksschule.

Aktualisiert: 2023-05-29

> findR *

Der vorliegende Band der Montafoner Schriftenreihe verweist im Rahmen der regionalen Bergbaugeschichte auf eine weitere Montantätigkeit im Montafon: Der Gipsbergbau war im vorderen Montafon, besonders in St. Anton, von einiger Bedeutung. Aus bescheidenen Anfängen im 18. Jahrhundert entwickelte sich kontinuierlich eine Bergwerkstätigkeit, die nach 1945 industrielle Ausmaße hatte. Jedoch führte der Abbau zu einer Instabilität des Berges, die letztlich das Ende des Bergbaus forderte. Heute ist der ehemalige Abbaubereich wieder Teil eines natürlichen Landschafts- und Naturschutzgebietes.

Aktualisiert: 2023-05-25

> findR *

Der vorliegende Band der Montafoner Schriftenreihe verweist im Rahmen der regionalen Bergbaugeschichte auf eine weitere Montantätigkeit im Montafon: Der Gipsbergbau war im vorderen Montafon, besonders in St. Anton, von einiger Bedeutung. Aus bescheidenen Anfängen im 18. Jahrhundert entwickelte sich kontinuierlich eine Bergwerkstätigkeit, die nach 1945 industrielle Ausmaße hatte. Jedoch führte der Abbau zu einer Instabilität des Berges, die letztlich das Ende des Bergbaus forderte. Heute ist der ehemalige Abbaubereich wieder Teil eines natürlichen Landschafts- und Naturschutzgebietes.

Aktualisiert: 2023-05-19

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Oben: Publikationen von Wagner Innsbruck

Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,

Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Wagner Innsbruck was Sei suchen.

Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber

und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Wagner Innsbruck hat vielleicht das passende Buch für Sie.

Weitere Verlage neben Wagner Innsbruck

Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:

Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Wagner Innsbruck

Wie die oben genannten Verlage legt auch Wagner Innsbruck besonderes Augenmerk auf die

inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Nutzer von buch-findr.de:

Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?

Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben