Konkrete Kunst ist ein Spezialgebiet der zeitgenössischen Kunst und steht eher selten im Zentrum der Aufmerksamkeit des Kunstbetriebs. Diese Dokumentation zeigt, welch enormen ästhetischen Reichtum dieses Gebiet bietet und welche Relevanz es in seiner Reduktion auf Grundsätzliches gerade heute für Gegenwartsfragen haben kann. Ist es doch so, dass die fortschreitende Digitalisierung der Welt dazu führt, dass konkrete Zusammenhänge zwischen Gegenstand und Bild, Apparat und Medium, Material und Form sich aufzulösen scheinen und geradezu verlernt werden. Die als „Arbeiten aus System“ präsentierten seriellen Zeichnungen, Rauminstallationen, Malereien und Skulpturen betonen dagegen die Eigendynamik ihrer jeweils gewählten Mittel in der testweisen Anwendung selbst erstellter Systematiken. Dabei werden deren ästhetische Potentiale genauso ausgelotet wie ihre Unnatürlichkeit als menschengemachte Konstruktionen – um diese modifizieren zu können. Darin liegt ihre gesellschaftliche Dimension.

Das reich illustrierte Buch porträtiert Schlüsselwerke von Anton Stankowski (1906–1998), Norbert Kricke (1922–1984), Vera Molnar (geb. 1924), Hans Peter Hoch (1924–2011), Thomas Lenk (1933–2014), Bernard Aubertin (1934–2015), Hartmut Böhm (geb. 1938), Issao Takahashi (1951–2005), Christian Wulffen (geb. 1954), Dimitry Orlac (geb. 1956), Kathrin Kaps (geb. 1961), Tom Benson (geb. 1963), Steffen Schlichter (geb. 1967) und Erik Sturm (geb. 1982).

Aktualisiert: 2022-04-09

> findR *

Am Beispiel der Stadt Kassel gelingt es dem Fotografen Maximilian Meisse eine Binsenwahrheit in Erinnerung zu rufen, die sich immer wieder gegen die Bequemlichkeit der Gleichförmigkeit behaupten muss: dass der Reiz unserer Städte in der Lesbarkeit ihrer Geschichte liegt, die verschiedene ästhetische Konzepte in einen räumlichen Zusammenhang stellt.

Aktualisiert: 2022-04-09

> findR *

Die Publikation beschreibt und analysiert die Entwurfsmethode des Architekten Martin Elsaesser (1884–1957) im Wettbewerb für ein „Haus der Freundschaft“ – „Dostluk Yurdu“ in Konstantinopel (Istanbul) im Jahr 1916, der durch die „Deutsch-Türkische-Vereinigung“ initiiert und vom Deutschen Werkbund durchgeführt wurde. Die freundschaftlichen Beziehungen und das Militärbündnis zwischen Osmanischem und Deutschem Reich sollten damals symbolhaft in einem Monumentalbau im Zentrum der Hauptstadt des Osmanischen Reiches zum Ausdruck kommen. In Gestalt eines Multifunktionsbaus als Begegnungsstätte in unmittelbarer Nähe zu den osmanischen Prachtbauten, Moscheen und Alltagsbauten sollte dieser der orientalisch-okzidentalen Begegnung im türkischen Teil Konstantinopels besonderen Glanz verleihen. Eine Besonderheit des Wettbewerbs war die mögliche Einbeziehung von osmanischen bzw. orientalischen Architekturformen. Die Entwürfe von Peter Behrens, German Bestelmeyer, Paul Bonatz, Hugo Eberhardt, August Endell, Martin Elsaesser, Theodor Fischer, Bruno Paul, Hans Poelzig, Richard Riemerschmid und Bruno Taut wurden in einer vom Deutschen Werkbund und der Deutsch-Türkischen Vereinigung herausgegebenen Publikation von Theodor Heuss dokumentiert und kommentiert und wirk(t)en auf die Architekturgeschichte nach. Auch aufgrund des Verlaufs des Ersten Weltkriegs konnte der durch die Teilnehmer zur Ausführung bestimmte Entwurf von German Bestelmeyer, dessen Grundsteinlegung am 27. April 1917 erfolgte, allerdings nicht vollendet werden und das Projekt geriet in Vergessenheit.

Martin Elsaessers Entwurf wird in diesem Buch besonders hinsichtlich seines spezifischen Eingehens auf den „Genius loci“, den fernen Bauort, wie im unmittelbaren Vergleich zu denen der weiteren Wettbewerbsteilnehmer analysiert. Zum Frühwerk des Architekten zählend bildet er den zweiten Höhepunkt in seiner Laufbahn, kurz nach dem Bau der „Stuttgarter Markthalle“, auf die hier als Vorläufer ebenfalls ausführlicher eingegangen wird. Abschließend wird der Entwurf für Istanbul Elsaessers späteren Bauten und Projekten für die Türkei von 1934–1938 gegenübergestellt, die unter anderen politischen Voraussetzungen standen – so u.a. mit dem Sümerbank-Verwaltungsgebäude in Ankara (1934–1938) im Stil der Neuen Sachlichkeit.

Aktualisiert: 2022-04-09

> findR *

1910 wurde Berlin zum Schauplatz eines städtebaulichen Jahrhundertereignisses: des Wettbewerbs Groß-Berlin. Dieser hatte das Ziel, jenem Groß-Berlin, das es zwar verwaltungsrechtlich noch nicht gab, in Wirklichkeit aber als dynamische Metropolregion bereits existierte, eine einheitliche städtebauliche Form zu geben. Dass der Wettbewerb ein zentrales Ereignis in der Stadtplanung an der Schwelle des 20. Jahrhunderts und einen Meilenstein in der Entwicklung der Disziplin Städtebau darstellte, erkannten bereits seine Zeitgenossen. Entsprechend verwunderlich ist, wie sehr er zwischenzeitlich in Vergessenheit geriet und nur zögerlich wiederentdeckt wurde. Vor allem aber überrascht es, dass bisher eine umfassende monographische Aufarbeitung zu diesem Schlüsselwettbewerb fehlt.

Die Publikation schließt diese Lücke und arbeitet dabei heraus, wie signifikant der Wettbewerb Groß-Berlin durch seine ungewohnt vielschichtige und integrale Herangehensweise an die Planung der modernen Metropole hervorstach: mit seiner internationale Ausrichtung, der wissenschaftlichen Integration, dem Aufruf zur planerischen Synthese von Bauflächen, Grünraum und Verkehrslinien, seiner Forderung nach einer maßstabs- und ortsübergreifenden Zusammenschau und einer architektonischen Synthese von Zentrum, Wohnquartier und Vorort.

Heute, unmittelbar vor dem 100-jährigen Jubiläum der Stadtgemeinde „Groß-Berlin“ im Jahr 2020, steht die Großstadtregion Berlin-Brandenburg erneut vor großen Herausforderungen. Durch das Wachstum der Bevölkerung wie auch der Pendler- und Warenströme, ein expandierendes Nahverkehrs-, ein neues Fernbahn- und radikal neues Flughafensystem stellt sich ein weiteres Mal die Frage, wie an die Gestaltung der Metropole heranzugehen sei. Die städtebaulichen Visionen von 1910 bieten hierfür ein reiches theoretisches und praktisches Fundament.

Aktualisiert: 2022-04-09

> findR *

Der „Archäologische Anzeiger“ (ISSN 0003-8105) ist seit 1889 eines der wichtigsten Publikationsorgane der deutschsprachigen und internationalen archäologischen Forschung. Die traditionsreiche Zeitschrift wird heute in zwei Halbbänden pro Jahrgang herausgebracht. Die Zeitschrift kann in einzelnen Bänden oder im Abonnement für nur EUR 28,50 (zzgl. Versand) bezogen werden. Das Abonnement kann jederzeit durch eine Mitteilung an den Verlag widerrufen werden.

Im „Archäologischen Anzeiger“ werden sowohl Kurzbeiträge zu aktuellen Forschungen als auch Berichte über Grabungsprojekte des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) sowie von Fachkollegen weltweit publiziert, hinzu kommt Wissenswertes aus dem DAI. Schwerpunktmäßig informiert die Zeitschrift über Themen aus dem Mittelmeerraum von der Vorgeschichte bis in die Spätantike, aber auch über Projekte außerhalb des Kernbereichs der Alten Welt.

Inhalt des 2. Halbbandes 2017: Philip Brize: Funde aus Milet XXX. Ein früharchaisches Goldblech aus Milet mit epichorischer Inschrift – Volkmar von Graeve: Beobachtungen zur Herstellungstechnik milesischer Terrakotten im 7. Jahrhundert v. Chr. Ein Beitrag zur orientalisierenden Phase der frühgriechischen Kunst – Veit Vaelske: Ein Widder für Ammon. Ein früher Beleg für griechische Votivpraxis in der libyschen Oase Siwa – Ina Altripp: Meter und Trophos. Neue Beobachtungen an zwei großformatigen Sitzfiguren aus Pergamon – Sascha Kansteiner: Der Hermes Typus Richelieu – Alessandra Avagliano: Ricontestualizzare la scultura romana in una città dell’Irpinia. Un loricato e altre statue onorarie da Aeclanum – Helga Bumke, Aylin Tanrıöver: Der Hafen am Humeitepe in Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen 2011.

Aktualisiert: 2022-04-09

> findR *

Auffällig viele Autoren der Barock- und insbesondere der Rokoko-Rezeption der letzten 120 Jahre haben hegelianisch argumentiert, ohne mit der Hegelschen Philosophie enger vertraut gewesen zu sein oder Hegel explizit zitiert zu haben. Dieser Umstand hat einen Grund. Im ersten Teil des vorliegenden Buches wird gezeigt, dass die von Hegel in seiner Wissenschaft der Logik entwickelte Philosophie, insbesondere das Konzept des Übergangs der Einheit mitsamt ihren Momenten in ausgezeichneter – und vielleicht einzigartiger – Weise geeignet ist, die Architektur des Barock und des Rokoko begrifflich zu fassen.

Im zweiten Teil des Buches wird gezeigt, wie das im ersten Teil beschriebene Wesen des Rokoko im Material sich ausdrückt. Das Material ist hier auf die Außen- und Innenarchitektur des bürgerlichen Stadthauses im Rokoko beschränkt. Diese Architektur ist nur im Spannungsfeld Prinzip der Schönheit – um dem Repräsentationsanspruch des Bürgers nachzukommen – versus Prinzip der Zweckmäßigkeit – einem aufkommenden Bedürfnis des Bürgers wie auch des Aristokraten – zu realisieren. Eine zweite Beschränkung bilden – beispielsweise im Vergleich zu sakralen Bauten – die finanziellen Mittel des Bauherrn, des Großbürgers. Aus diesem Grund halten Bau-Kompendien der Zeit die Architektur „von Bürgerlichen Wohn-Häusern [als] eine von den nützlichsten und zugleich von den schwehresten der ganzen Bau-Kunst“. Gleichwohl ist das kleine großbürgerliche Stadthaus ein Bautypus, bei dem gerade wegen der Einschränkungen die theoretischen Ansprüche des Rokoko sehr deutlich im Material erscheinen.

Als repräsentatives Beispiel dient das Haus „Zum güldenen Heer“ in Erfurt, welches von dem Bankier Friedrich Wilhelm Stalforth 1768 erbaut wurde.

Aktualisiert: 2022-04-09

> findR *

Der „Archäologische Anzeiger“ (ISSN 0003-8105) ist seit 1889 eines der wichtigsten Publikationsorgane der deutschsprachigen und internationalen archäologischen Forschung. Die traditionsreiche Zeitschrift wird heute in zwei Halbbänden pro Jahrgang herausgebracht. Die Zeitschrift kann in einzelnen Bänden oder im Abonnement für nur EUR 28,50 (zzgl. Versand) bezogen werden. Das Abonnement kann jederzeit durch eine Mitteilung an den Verlag widerrufen werden.

Im „Archäologischen Anzeiger“ werden sowohl Kurzbeiträge zu aktuellen Forschungen als auch Berichte über Grabungsprojekte des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) sowie von Fachkollegen weltweit publiziert, hinzu kommt Wissenswertes aus dem DAI. Schwerpunktmäßig informiert die Zeitschrift über Themen aus dem Mittelmeerraum von der Vorgeschichte bis in die Spätantike, aber auch über Projekte außerhalb des Kernbereichs der Alten Welt.

Inhalt des 1. Halbbandes 2017: Barbara Montecchi: Classification, Use, and Function of Hanging Nodules in the Neopalatial Administrative Practices (Minoan Crete) – Jochen Fornasier, Alla V. Bujskich, Aleksandr G. Kuz’miščev, Arno Patzelt, Markus Helfert, Nathalie Kratzsch: Vor den Toren der Stadt. Deutsch-ukrainische Forschungen in der Vorstadt von Olbia Pontike – Lavinia Foukara: Leto as Mother. Representations of Leto with Apollo and Artemis in Attic Vase Painting of the Fifth Century B.C. – Melanie Wasmuth: Die Stele des Djedherbes als kulturelles Zeugnis ihrer Zeit – Hermann J. Kienast, Aliki Moustaka, Karl Großschmidt, Fabian Kanz: Das archaische Osttor des Heraion von Samos. Bericht über die Ausgrabungen der Jahre 1996 und 1998 – Sebastian Daniel Whybrew: Die Helmreliefs des „Aias” der „Pasquinogruppe” und ihre Bedeutung für die Interpretation des Bildwerks – Archäologische Dissertationen und Habilitationen 2016

Aktualisiert: 2022-04-09

> findR *

(Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung im Städtischen Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen vom 16. Dezember 2017 bis 8. April 2018)

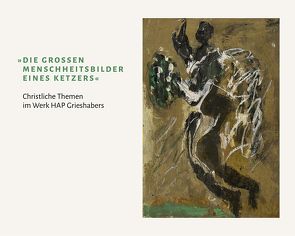

Schon der Buchtitel, ein verkürztes Zitat von HAP Grieshaber (1909–1981), signalisiert dessen Distanz zu den Kirchen und seine Ambivalenz im Umgang mit der christlichen Heilsgeschichte. Früh hatte der ursprünglich aus pietistischem Elternhaus stammende Künstler und engagierte Linke der Kirche den Rücken gekehrt. Dem steht eine Vielzahl von Werkgruppen und Einzelwerken mit christlichen oder biblischen Themen gegenüber, von denen viele ihren Weg in Kirchenräume gefunden haben oder als Auftragsarbeiten für einen kirchlichen Kontext entstanden sind.

Dieser scheinbare Widerspruch klärt sich zumindest teilweise auf, wenn in der Publikation die entsprechenden Arbeiten des Künstlers genauer in den Blick genommen werden, wenn etwa den Entstehungszusammenhängen nachgegangen oder auch untersucht wird, wie Grieshaber mit der traditionellen Ikonografie umgeht. Immer aus einer direkten persönlichen Betroffenheit heraus und oft vor einem ganz konkreten politischen Hintergrund hat der Humanist Grieshaber überkommene Themen aus der christlichen Heilsgeschichte in ungewöhnlicher und manchmal bis heute provozierender Weise gedeutet.

„Der Kreuzweg selbst ist ja – wie alle diese Geschichten, wie Ochs und Esel bei der Krippe oder sonst etwas – eigentlich eine Sache der Volkskunst gewesen. Er gehört gar nicht so besonders zur Liturgie der Katholischen Kirche – er ist eine Sache der Sinnlichkeit, der Freude des Ausdrückens, Form auszudrücken. Hier wurde ich nun als Ketzer dazu gezwungen, durch das Vertrauen des Kardinals gezwungen, das herauszuholen und ein großes Menschheitsbild daraus zu machen.“

(HAP Grieshaber in einem Interview 1970)

Aktualisiert: 2022-04-09

> findR *

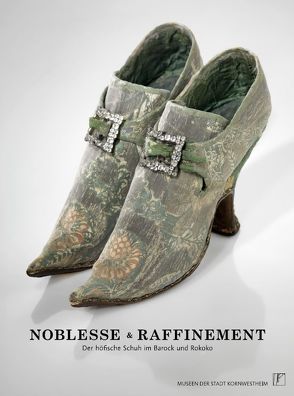

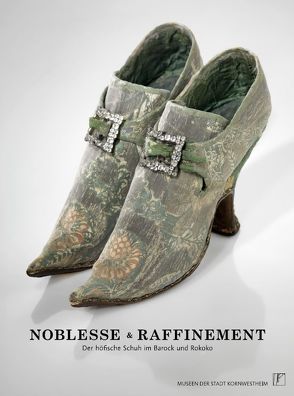

Diese Publikation präsentiert 75 Schuhexponate des 17. und 18. Jahrhunderts aus der bedeutenden Schuhsammlung des Museums Schloss Neu-Augustusburg in Weißenfels (Sachsen-Anhalt) mit Katalogtexten von Dr. Irmgard Sedler, einer ausgewiesenen Expertin für historisches Schuhwerk. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Vielfalt an Materialien, Schnitten, Verzierungen, die diesen Schuh zum Ausdruckträger höfischer Repräsentation und elitärem Geschmack werden ließen. Die Schuhe zeigen am Objekt den modischen Wandel vom statuarischen Männerschuh mit hochgezogener Ristlasche des 17. Jahrhunderts hin zum graziösen Damenpantoffel aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und von dort zum zierlichen Escarpin in Napoleonischer Zeit.

Vor dem Hintergrund endzeitlicher Lebenserfahrung, wie sie der Dreißigjährige Krieg (1618–1648) in Deutschland und in der Folge die Pestzeiten den Menschen in ganz Europa deutlich vor Augen führten, bestimmte letztlich ein Lebensgefühl die Grundhaltung der adligen Gesellschaft, welches ganz auf das Diesseits mit seiner Lebenslust ausgerichtet war. Im Spannungsbogen von Vanitas-Gedanken und carpe diem-Gefühl – hier die bürgerlich-protestantische Frömmigkeit, dort (am Hofe) das unbändige Feiern des gegenwärtigen Augenblicks – fand der typisch barocke Lebensentwurf seinen Niederschlag. Lebensfreude im Überschwang, Sinnlichkeit und unbändiger Genuss, Übertreibung und Gefühlsübersteigerung, die das höfische Leben im Barock und Rokoko prägten, fanden einen augenscheinlichen Ausdruck unter anderem in den Kleidersitten und der Gestaltung zeitmodischer Gewänder. Zur Ergänzung der typisch barocken Kostümsilhouette in männlicher wie weiblicher Ausprägung gehörte der Stöckelschuh.

Aktualisiert: 2021-04-26

> findR *

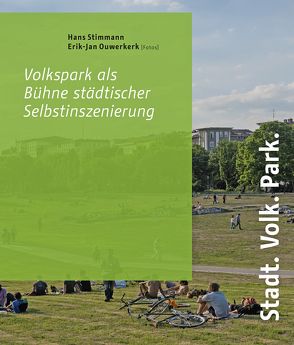

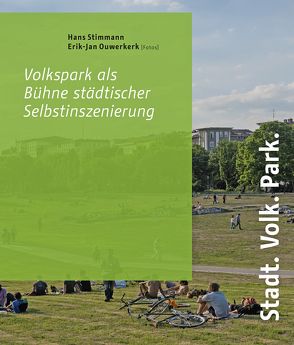

Die Idee zur Anlage „öffentlicher Gärten“ – den späteren Volksparks – stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und war quasi eine Aufforderung zu ihrer ausdrücklichen Benutzung – nach dem Motto „Betreten des Rasens erwünscht“. Dieses Ziel ist mittlerweile erreicht und nicht nur das, denn es hat sich bei der Nutzung öffentlicher Parkanlagen und Plätze durch die heutigen Stadtbewohner viel geändert. Nicht nur Hierarchien, Klassenschranken und kulturell begründete Barrieren zwischen verschiedenen Lebensstilen haben sich bei der Parkbenutzung verflüchtigt, sondern auch das Verhalten in der Öffentlichkeit hat sich grundlegend gewandelt. Heute bespricht man im öffentlichen Raum nicht nur lautstark private Angelegenheiten, sondern erledigt auch andere vormals in privaten Räumen angesiedelte Dinge auf den Rasenflächen und Parkbänken. War die Nutzung von Bürgerwiesen in öffentlichen Parks Anfang des 20. Jahrhunderts noch ein emanzipatorischer Akt, kennt ihre heutiger oft maßloser Gebrauch kaum noch Grenzen.

Das Buch mit Fotos und Plänen ausgewählter Berliner Parkanlagen zeigt die Art und Intensität der Nutzung, die die geplante gartenarchitektonische Schönheit oft verschwinden lässt. Es wird damit auch das Dilemma gartenarchitektonischer Positionen sichtbar: einerseits sich damit begnügen, wie beim Tempelhofer Feld gestalterisch alles offen zu lassen, um eine flexible Nutzung zu ermöglichen, andererseits aber auch Tendenzen hin zu einer „Natur der vierten Art“ sowie zeitgeistige Designvorstellungen für Freizeitaktivitäten abzuwehren.

Aktualisiert: 2022-04-09

> findR *

Die 1936 erstmals erschienene Bauentwurfslehre des Bauhaus-Schülers Ernst Neufert ist bis heute in unzähligen Neuauflagen und Übersetzungen ein weltweit viel gebrauchtes Standardhandbuch für entwerfende Architektinnen und Architekten. Am Beispiel der Entstehung dieses Bestsellers unter den deutschsprachigen Architekturfachbüchern wird hier untersucht, unter welchen historischen Bedingungen solch spezifisches Expertenwissen gesammelt und aufgeschrieben wurde, welcher Systematik es dabei folgt(e) und wie dessen Status als verlässlicher Wissensspeicher, der erfolgreicher als alle anderen Handbücher seiner Epoche war, entstehen konnte.

Vor dem Hintergrund dessen, dass Architektinnen und Architekten bis heute den Einfluss solcher Wissenssammlungen auf das Entwerfen oft leugnen, sucht das Buch eine Antwort auf die Frage zu finden, wie sich der Einfluss solcher moderner Handbücher überhaupt jenseits der biografischen Architekturgeschichte analysieren lässt.

Aktualisiert: 2022-04-09

> findR *

Materialien zu Geschichte, Theorie und Entwurf städtischer Architektur, Band 8.

Herausgegeben von Prof. Klaus Theo Brenner, Potsdam School of Architecture; Prof. Renato Capozzi, Prof. Federica Visconti, Università degli Studi di Napoli Federico II; Prof. Dietrich Fink, Technische Universität München; Prof. Arno Lederer, Universität Stuttgart; Prof. Carlo Moccia, Politecnico di Bari; Prof. Uwe Schröder, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen; Prof. Ilaria Valente, Politecnico di Milano

(ISSN 2364-7663)

Dieses Buch reagiert auf das immer dringender verspürte Bedürfnis, Ge¬danken zu systematisieren, die in verschiedenen Kontexten – Tagungen, Forschung, Lehre, Entwürfe – über die archäologische Stadt Pompeji gefasst wurden, und dies in der Überzeugung, dass es sich bei ihr um eine fast unerschöpfliche, aber vor allem kaum ausgeschöpfte Lagerstätte “architektonischen und urbanen” Wissens handelt, insbesondere wenn wir die Idee aufgreifen, dass Pompeji einen Bezugspunkt für den Entwurf der modernen Stadt bilden kann: daher der Titel "Pompeji. Moderne Stadt". Zusammengefasst ist dies kein Buch, das Puzzleteile zum historischen Wissen hinzufügen will, es zielt vielmehr darauf, den jüngeren Besuchern Pompejis zum Erleben einer "Ergriffenheit von architektonischer Natur" zu verhelfen.

Aktualisiert: 2021-10-26

> findR *

Das Buch „das radikale projekt der modernen architektur“ thematisiert die Architektur der Stadt vor dem Hintergrund ihrer historischen Entwicklung im Rahmen der Entwurfstheorie der Moderne. Klaus Theo Brenner entwickelt einen entwurflichen Diskurs, der sich distanziert von zwei Tendenzen aktueller Architekturdebatten: Einmal der banalen Form des Historismus und zum Anderen – und im Gegensatz dazu – einem Modernismus, der sich im modischen Designobjekt erschöpft. In diesem Buch geht es um ein Stück Aufklärung, basierend auf der These, dass die moderne Architektur in einem permanenten Transformationsprozess im Sinne der Aktualisierung geschichtlicher Themen der Stadtarchitektur steht.

Aktualisiert: 2022-04-09

> findR *

Die fünf großen Gräber in den Felsen oberhalb von Amaseia (Amasya), die dieser Band umfassend behandelt, werden schon von dem Geographen Strabon in der Beschreibung seiner Heimatstadt genannt. Sie gehörten zur befestigten königlichen Residenz, entstanden im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. und nahmen die ersten vier Könige aus der aus dem Iran stammenden Dynastie der Mithradatiden auf. Der fünfte König, Pharnakes I., verlegte seine Residenz von Amaseia nach Sinope am Schwarzen Meer; das ursprünglich für ihn vorgesehene Grab blieb unfertig.

Bis zum heutigen Tag wurden die Gräber als säulenlos angesehen, doch verraten Dübellöcher, Gusskanäle und andere Spuren, dass drei von ihnen an den Fronten mit gesondert gearbeiteten Säulen und Giebeln ausgestattet waren, von denen nichts erhalten geblieben ist. Während in anderen Landschaften Anatoliens, etwa in Phrygien und Karien, auf die älteren einheimischen Formen der Felsgräber Säulenfassaden griechischer Art folgten, verlief die Entwicklung in Pontos umgekehrt. Das späteste und größte Grab, das Pharnakes I. aufnehmen sollte, zeigt die von einer Archivolte bekrönte lokale Form voll ausgebildet. Es wurde in der Folge von einigen nicht königlichen Felsgräbern nachgeahmt, die teilweise ihr Vorbild an Monumentalität noch übertrafen, teilweise aber erheblich kleiner sind. Nach dem Ende des unabhängigen Königreichs Pontos, unter der Herrschaft der Römer, fanden diese Anlagen keine Nachfolge. Schon unter dem Sieger Pompeius wurden viele der zugehörigen Burgen zerstört und die tief in den Berg führenden, der Wasserversorgung dienenden Treppentunnel unbrauchbar gemacht.

Aktualisiert: 2023-01-23

> findR *

Kein König kommt ohne Hofstaat aus, kein Herr ohne Dienerschaft – und doch ist neben dem Konzept der Herrschaftsarchitektur die Analyse einer Dienstbarkeitsarchitektur bis dato weitestgehend vernachlässigt geblieben. Das Buch bietet verschiedene Blicke hinter die Kulissen der Macht und in die dort vorhandenen Service-Konstellationen, die durch architektonische Einrichtungen ermöglicht werden. Dabei wird ein historischer und interdisziplinärer Bogen von den antiken römischen Villen über die dienstleistende Funktion von Korridoren, die „smart homes“ der Gegenwart bis zum Begriff der Architektur in der Softwareentwicklung geschlagen.

Im Fokus steht die Frage, in welcher Weise Raum, Medien und "user" in einem Dienstverhältnis zueinander stehen und wie sich dieses jeweils neu konfiguriert. Versammelt sind in diesem Buch kunst- und architekturhistorische, soziologische sowie kultur- und medienwissenschaftliche Beiträge. Neben konkreten Bauten wie der Wiener Hofburg und den Houses of Parliament sind auch Krankenhauskorridore und Flughafenterrassen Gegenstand der einzelnen Studien. Literarische Beispiele – aus den Erzählungen Franz Kafkas, C.P. Snows "Corridors of Power" und Petrons "Satyrica" – finden ebenso Berücksichtigung wie die künstlerische Arbeit von Allen Wexler oder die Gestaltung von Tunneln im Computerspiel. Eine Diskussion der Architektur der Gegenwart und Zukunft bieten Analysen zur Ambient Intelligence, zur Renaissance des Dienstpersonals und zum Design digitaler Dienstbarkeit.

Aktualisiert: 2022-04-09

Autor:

Friedrich Balke,

Ulrich Eigler,

Moritz Gleich,

Stephan Günzel,

Markus Krajewski,

Rebecca Lämmle,

Anna Mader-Kratky,

Kate Marshall,

Jasmin Meerhoff,

Christoph Neubert,

Olga Osadtschy,

Jörg Potthast,

Carsten Ruhl,

Oliver Schürer,

Marcus Termeer,

Stephan Trüby

Nachdem im frühen 19. Jahrhundert die Macht in den Städten an die Stadtbewohner übergegangen und es zu Anfängen kommunaler Selbstverwaltung gekommen war, trat im letzten Viertel des Jahrhunderts eine neue Disziplin in den Blickpunkt, die bis heute von sich reden macht: die Lehre von der Stadtplanung bzw. dem Städtebau als eigenes Fachgebiet der Baukunst an den Hochschulen. Gleichzeitig beschäftigten sich seither Fachbücher unterschiedlichster Art und eine Vielzahl von Artikeln und Verlautbarungen mit diesem Thema: mit dem Wesen und den Aufgaben der Stadtplanung bzw. des Städtebaus. Das Buch stellt ca. 60 von ihnen vor. Ausgewählt wurden mit wenigen Ausnahmen solche, die allein – oder in zeitnaher Übersetzung – im deutschsprachigen Kulturraum erschienen sind und nicht nur Einzelaspekte, sondern das Gesamtthema ins Auge fassen und damit Leitbilder entwickeln. Außerdem berücksichtigt sind europaweite Verlautbarungen, an denen deutsche Vertreter mitgewirkt haben.

Bei den behandelten Texten aus der Zeit seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute handelt es sich stets um solche, die nicht allein von theoretisch-literarischem Interesse, sondern auch von praktischer Bedeutung gewesen sind oder wenigstens gewesen sein könnten. Die Kommentierungen des Autors erfolgen aus heutiger Sicht. Sie stützen sich auch auf dessen Erfahrungen und anhaltend prägende – objektive wie subjektive – Einschätzungen aus seiner langjährigen Arbeit als Planer im kommunalen Dienst wie auch seiner anschließenden freiberuflichen Tätigkeit.

Carsten Jonas, Architekt, war 1977–1985 Leiter des Planungsamts und 1986–1990 Leiter des Baureferats der Stadt Bamberg, von 1991 bis zu seiner Emeritierung 2006 war er Professor am Fachbereich bzw. an der Fakultät für Architektur der Fachhochschule Erfurt mit den Lehrgebieten „Grundlagen des Städtebaus“ und (Stadt)Baugeschichte.

Weiterhin lieferbar vom selben Autor: Die Stadt und ihre Geschichte. Utopien und Modelle und was aus ihnen wurde, (2015) ISBN 978 3 8030 0765 0; Die Stadt und ihr Grundriss. Zu Form und Geschichte der deutschen Stadt nach Entfestigung und Eisenbahnanschluss, (2009) ISBN 978 3 8030 0708 7

Aktualisiert: 2022-04-09

> findR *

Kaum eine Bauaufgabe wurde nach 1945 in Deutschland so sehr von Erwartungen an einen demokratischen Neubeginn begleitet wie das Schulhaus. Die Architektur und der Standort der Schule im städtebaulichen Kontext standen im Fokus der Pädagogen, der Lokalpolitik und nicht zuletzt der Architekten. Ein zentrales Thema der modernen Architektur, die Geschichte der „Neuen Schule“ für den „Neuen Menschen“, schien sich zu wiederholen. Dieses Mal allerdings unter umgekehrten Vorzeichen: Waren in den 1920er und 1930er Jahren die Impulse für die Schulbaumoderne vor allem von Deutschland und der Schweiz ausgegangen, verfolgten nun die Besatzungsmächte ihre jeweils eigene Vorstellung von der idealen Schule. Die Architektur der Schule wurde in diesen Jahren zum Testfall der Moderne.

Die Architekturhistorikerin Kerstin Renz öffnet mit diesem Buch ein spannendes Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte. Das Bauen von Schulen war in der jungen Bundesrepublik eine dringende Notwendigkeit und zugleich ein Politikum. Ging es nach einzelnen Reformern, sollte aus der Neuen Schule die New School werden, deren leichte Architekturen im Grünen für den Frieden, für Demokratie und ein neues, supranationales Gesellschaftsverständnis stehen sollten. In der Auseinandersetzung um die ideale Schule standen sich Erfahrung und Experiment, eingeübte Baupraxis und Reformbereitschaft nicht selten unversöhnlich gegenüber. Die Autorin zeigt anhand zahlreicher Schularchitekturen der 1950er Jahre, wie unterschiedlich der Begriff der „Schulbaureform“ ausgelegt wurde und wie Diskurs und Ideentransfer die Baupraxis beeinflussten.

Aktualisiert: 2022-04-09

> findR *

Materialien zu Geschichte, Theorie und Entwurf städtischer Architektur, Band 4.

Herausgegeben von Prof. Klaus Theo Brenner, Potsdam School of Architecture; Prof. Dietrich Fink, Technische Universität München; Prof. Arno Lederer, Universität Stuttgart; Prof. Carlo Moccia, Politecnico di Bari; Prof. Uwe Schröder, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen; Prof. Ilaria Valente, Politecnico di Milano.

(ISSN 2364-7663)

Dieses Heft der Rosa Reihe, dessen Thema die Architektur der Stadt in Text und Bild, dargestellt anhand aktueller Forschungs- und Projektansätze ist, zeigt einen didaktischen Projektansatz zum Thema Stadtblock und Stadthaus in Berlin und Mailand. Das studentische Projekt BlockHausBerlin und BloccoCasaMilano wurde im WS 2015/16 parallel an der Potsdam School of Architecture und am Politecnico di Milano erarbeitet. Dieses Heft dokumentiert sowohl den konzeptionellen Ansatz als auch die studentischen Projekte, die damit zu programmatischen Strategiekonzepten im Rahmen eines Leitthemas der Stadtarchitektur werden. Überraschend dabei ist der große kreative Spielraum, der sich abzeichnet in der Umsetzung von elementaren, in der Geschichte der Europäischen Stadt verankerten, Entwurfsaufgaben.

Aktualisiert: 2021-05-25

> findR *

Materialien zu Geschichte, Theorie und Entwurf städtischer Architektur, Band 5.

Herausgegeben von Prof. Klaus Theo Brenner, Potsdam School of Architecture; Prof. Dietrich Fink, Technische Universität München; Prof. Arno Lederer, Universität Stuttgart; Prof. Carlo Moccia, Politecnico di Bari; Prof. Uwe Schröder, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen; Prof. Ilaria Valente, Politecnico di Milano.

(ISSN 2364-7663)

Aufgrund ihrer bewegten Geschichte ist Catania eine Stadt mit einprägsamer Identität, die auf Stil und Stein gegründet ist. Der spätbarocke Aufbau der Stadt weist in den Grundelementen des Stils über das römische Vorbild auf eine kontinentale Kultur; der Basalt aber, der Straßen und Plätze pflastert, Sockel und Pilaster mauert und Putze rußig färbt, verortet die schwarze Stadt unverwechselbar am Fuße des Ätna. Der Gegensatz macht Catania zum Lehrstück: Eine wirklich städtische Architektur hat nicht nur die unzählbaren Geschichten der Orte zu überliefern, sondern gleichwohl ihre eigene Geschichte zu bewahren…

Aktualisiert: 2022-04-09

> findR *

Die vorliegende Anthologie unternimmt ausgehend von einer historischen Betrachtung den Versuch einer Verständigung über die grundsätzliche Auffassung, die Bedeutung und den Zusammenhang von Raum, Räumen und Räumlichkeit und eine daraus hervorgehende Gestaltung von Architektur und Stadt. Die ausgewählten Texte spannen einen Bogen der Begriffsgeschichte des architektonischen Raumes, doch lässt sich jeder Text dieser Anthologie auch separat lesen. Jeder Quellentext ist mit einem kurzen Kommentar versehen, der neben biographischen Hinweisen zum Autor die zentrale Idee des jeweiligen raumtheoretischen Konzepts umreißt, Hinweise auf Zusammenhänge mit anderen Disziplinen, auf Auswirkungen und Folgen, auf Vorbilder und Nachahmer gibt sowie eine kontextuelle Einordnung der jeweiligen Raumtheorie leistet.

Mit Texten von: Marc Augé • Leo Adler • Gaston Bachelard • Franz Xaver Baier • Gernot Böhme • Otto Friedrich Bollnow • Philippe Boudon • Albert Erich Brinckmann • Hermann Cohen • Theo van Doesburg • Karlfried von Dürckheim • Gustav Ebe • Peter Eisenman • August Endell • Christoph Feldtkeller • Michel Foucault • Paul Frankl • Dagobert Frey • Jean Gebser • Sigfried Giedion • Erwin Anton Gutkind • Martin Heidegger • Adolf Hildebrand • Otto Karow • Rem Koolhaas • Rob Krier • Dom Hans van der Laan • Henri Lefèbvre • Daniel Libeskind • Theodor Lipps • El Lissitzky • Martina Löw • Adolf Loos • Richard Lucae • Wolfgang Meienheimer • Maurice Merleau-Ponty • László Moholy-Nagy • Richard Neutra • Christian Norberg-Schulz • Friedrich Ostendorf • August Schmarsow • Hermann Schmitz • Fritz Schumacher • Martin Seel • Gottfried Semper • Georg Simmel • Camillo Sitte • Peter Sloterdijk • Herman Sörgel • Leopold Ziegler • Paul Zucker

Aktualisiert: 2023-01-23

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Oben: Publikationen von Wasmuth-- E

Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,

Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Wasmuth-- E was Sei suchen.

Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber

und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Wasmuth-- E hat vielleicht das passende Buch für Sie.

Weitere Verlage neben Wasmuth-- E

Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:

Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Wasmuth-- E

Wie die oben genannten Verlage legt auch Wasmuth-- E besonderes Augenmerk auf die

inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Nutzer von buch-findr.de:

Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?

Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben