Die Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur (STSL) veröffentlichen seit 1975 herausragende literatur-, geschichts- und kulturwissenschaftliche Arbeiten zur vornehmlich deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Schwerpunkt der literaturgeschichtlichen und theoretischen Abhandlungen sowie der Quellen- und Materialienbände ist das Verhältnis von literarischem Text und gesellschaftlich-historischem Kontext. Als maßgebliche Publikationsreihe einer seit den 1960er Jahren einflussreichen Sozialgeschichte der Literatur prägt STSL zugleich die literaturwissenschaftliche Diskussion über mögliche Austauschbeziehungen zwischen Literatur-, Geschichts- und Sozialwissenschaften.

Aktualisiert: 2023-05-29

> findR *

Die Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur (STSL)veröffentlichen seit 1975 herausragende literatur-, geschichts- und kulturwissenschaftliche Arbeiten zur vornehmlich deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Schwerpunkt der literaturgeschichtlichen und theoretischen Abhandlungen sowie der Quellen- und Materialienbände ist das Verhältnis von literarischem Text und gesellschaftlich-historischem Kontext. Als maßgebliche Publikationsreihe einer seit den 1960er Jahren einflussreichen Sozialgeschichte der Literatur prägt STSL zugleich die literaturwissenschaftliche Diskussion über mögliche Austauschbeziehungen zwischen Literatur-, Geschichts- und Sozialwissenschaften.

Aktualisiert: 2023-05-29

> findR *

Die Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur (STSL)veröffentlichen seit 1975 herausragende literatur-, geschichts- und kulturwissenschaftliche Arbeiten zur vornehmlich deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Schwerpunkt der literaturgeschichtlichen und theoretischen Abhandlungen sowie der Quellen- und Materialienbände ist das Verhältnis von literarischem Text und gesellschaftlich-historischem Kontext. Als maßgebliche Publikationsreihe einer seit den 1960er Jahren einflussreichen Sozialgeschichte der Literatur prägt STSL zugleich die literaturwissenschaftliche Diskussion über mögliche Austauschbeziehungen zwischen Literatur-, Geschichts- und Sozialwissenschaften.

Aktualisiert: 2023-05-29

> findR *

Metaphern begleiten unseren Alltag auf Schritt und Tritt, sie prägen unsere Wirklichkeit. Im metaphorischen Vollzug wird sichtbar, in welcher Weise unsere Orientierungsräume entstehen.

In diesem Band wird dieser Vollzug aus mehreren disziplinären Perspektiven beleuchtet. An und in Metaphern können wir den kommunikativ-konstruktiven Charakter der Wirklichkeit erkennen. Daher ist es angebracht, nach der Leistung der Metaphern zu fragen und danach, wie Metaphern unser Denken und Handeln ermöglichen und (re)strukturieren. Sie werden daher nicht als sprachliche System-Phänomene aufgefasst, sondern als eine besondere Art der Kopplung zwischen Kognition und Kommunikation. In dieser interdisziplinären Perspektive wird untersucht, wie Metaphern im Spannungsfeld zwischen Kognition und Kommunikation operieren und wie sie an dem, was wir Wirklichkeit nennen, konstitutiv beteiligt sind.

Aktualisiert: 2023-05-25

Autor:

Vanessa Albus,

Anke Beger,

Andreas Brenneis,

Thomas Eder,

Beatrix Fehse,

Peter Fuchs,

Juliana Goschler,

Peter Indefrey,

Tamás Kispál,

Katja Mellmann,

Roman Mikuláš,

Sibylle Moser,

Ralph Müller,

Rebecca Netzel,

Csatár Péter,

Gesine Lenore Schiewer,

Ralf Schneider,

Ulrike Schroeder,

Mihály Szívós,

Swetlana Vogt,

Alexander Ziem,

Tibor Žilka,

Rüdiger Zill ,

Rüdiger Zymner

Das narratologische Konzept der Motivierung beschreibt die Struktur eines Erzähltextes im Hinblick auf die logische Beziehung der dargestellten Ereignisse. Das Geschehen gilt als »motiviert«, wenn die Ereignisse nicht nur chronologisch nacheinander, sondern bestimmten Sinnzusammenhängen gemäß auseinander folgen, d.h. sich zu einer Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende zusammenfügen. Im Text selbst sind solche Sinnzusammenhänge meist nicht vollständig expliziert, sie ergeben sich vielmehr aus der Verstehensaktivität des Lesers. Die Beiträge des Bandes fragen nach einheitlichen kognitiven Regeln, die der Kohärenzherstellung durch den Leser zugrunde liegen und folglich auch den Aufbau narrativer Texte anleiten. Beispiele dafür sind biologisch verankerte Erwartungen wie die von Intentionalität (einer Figur bzw. des Autors), von Kausalität oder von Übereinstimmung mit basalen kognitiven Image-Schemata und Verlaufsgestalten.

Aktualisiert: 2023-05-22

> findR *

Literaturwissenschaftler wie Geisteswissenschaftler überhaupt grenzen sich häufig von den sogenannten 'empirischen Wissenschaften' ab. Dem liegt aber ein verengtes Verständnis von Empirie zu Grunde, hinter das der Sammelband zurückzusetzen versucht. Ausgangspunkt der Beiträge ist eine Auffassung von Literaturwissenschaft als Realwissenschaft: Literarische Texte wie auch ihr historisches Bedingungsgefüge, die sogenannten Kontexte, gelten als empirisch beobachtbare Sachverhalte. Und auch wenn die eigentümliche ästhetische Erfahrung im Mittelpunkt steht, geht es nicht um Metaphysik, sondern um soziale und psychologische Realitäten, die anhand von Quellen rekonstruierbar und deren Gesetzmäßigkeiten interdisziplinär erforschbar sind. ›Empirisch‹ bezeichnet dabei nicht einen bestimmten Satz an Methoden, sondern viel grundsätzlicher den Versuch, Aussagen beobachtungssprachlich zu formulieren und auf diese Weise kritisierbar zu machen – eine Herangehensweise, die Literaturwissenschaftler mit Vertretern anderer Disziplinen teilen und für die es in der Geschichte des Fachs viele Beispiele gibt. Diese Traditionen methodologisch zu reflektieren und fortzusetzen ist das Ziel der hier versammelten Beiträge.

Aktualisiert: 2023-05-15

> findR *

Literaturwissenschaftler wie Geisteswissenschaftler überhaupt grenzen sich häufig von den sogenannten 'empirischen Wissenschaften' ab. Dem liegt aber ein verengtes Verständnis von Empirie zu Grunde, hinter das der Sammelband zurückzusetzen versucht. Ausgangspunkt der Beiträge ist eine Auffassung von Literaturwissenschaft als Realwissenschaft: Literarische Texte wie auch ihr historisches Bedingungsgefüge, die sogenannten Kontexte, gelten als empirisch beobachtbare Sachverhalte. Und auch wenn die eigentümliche ästhetische Erfahrung im Mittelpunkt steht, geht es nicht um Metaphysik, sondern um soziale und psychologische Realitäten, die anhand von Quellen rekonstruierbar und deren Gesetzmäßigkeiten interdisziplinär erforschbar sind. ›Empirisch‹ bezeichnet dabei nicht einen bestimmten Satz an Methoden, sondern viel grundsätzlicher den Versuch, Aussagen beobachtungssprachlich zu formulieren und auf diese Weise kritisierbar zu machen – eine Herangehensweise, die Literaturwissenschaftler mit Vertretern anderer Disziplinen teilen und für die es in der Geschichte des Fachs viele Beispiele gibt. Diese Traditionen methodologisch zu reflektieren und fortzusetzen ist das Ziel der hier versammelten Beiträge.

Aktualisiert: 2023-05-12

> findR *

Metaphern begleiten unseren Alltag auf Schritt und Tritt, sie prägen unsere Wirklichkeit. Im metaphorischen Vollzug wird sichtbar, in welcher Weise unsere Orientierungsräume entstehen.

In diesem Band wird dieser Vollzug aus mehreren disziplinären Perspektiven beleuchtet. An und in Metaphern können wir den kommunikativ-konstruktiven Charakter der Wirklichkeit erkennen. Daher ist es angebracht, nach der Leistung der Metaphern zu fragen und danach, wie Metaphern unser Denken und Handeln ermöglichen und (re)strukturieren. Sie werden daher nicht als sprachliche System-Phänomene aufgefasst, sondern als eine besondere Art der Kopplung zwischen Kognition und Kommunikation. In dieser interdisziplinären Perspektive wird untersucht, wie Metaphern im Spannungsfeld zwischen Kognition und Kommunikation operieren und wie sie an dem, was wir Wirklichkeit nennen, konstitutiv beteiligt sind.

Aktualisiert: 2023-04-21

Autor:

Vanessa Albus,

Anke Beger,

Andreas Brenneis,

Thomas Eder,

Beatrix Fehse,

Peter Fuchs,

Juliana Goschler,

Peter Indefrey,

Tamás Kispál,

Katja Mellmann,

Roman Mikuláš,

Sibylle Moser,

Ralph Müller,

Rebecca Netzel,

Csatár Péter,

Gesine Lenore Schiewer,

Ralf Schneider,

Ulrike Schroeder,

Mihály Szívós,

Swetlana Vogt,

Alexander Ziem,

Tibor Žilka,

Rüdiger Zill ,

Rüdiger Zymner

Metaphern begleiten unseren Alltag auf Schritt und Tritt, sie prägen unsere Wirklichkeit. Im metaphorischen Vollzug wird sichtbar, in welcher Weise unsere Orientierungsräume entstehen.

In diesem Band wird dieser Vollzug aus mehreren disziplinären Perspektiven beleuchtet. An und in Metaphern können wir den kommunikativ-konstruktiven Charakter der Wirklichkeit erkennen. Daher ist es angebracht, nach der Leistung der Metaphern zu fragen und danach, wie Metaphern unser Denken und Handeln ermöglichen und (re)strukturieren. Sie werden daher nicht als sprachliche System-Phänomene aufgefasst, sondern als eine besondere Art der Kopplung zwischen Kognition und Kommunikation. In dieser interdisziplinären Perspektive wird untersucht, wie Metaphern im Spannungsfeld zwischen Kognition und Kommunikation operieren und wie sie an dem, was wir Wirklichkeit nennen, konstitutiv beteiligt sind.

Aktualisiert: 2023-04-21

Autor:

Vanessa Albus,

Anke Beger,

Andreas Brenneis,

Thomas Eder,

Beatrix Fehse,

Peter Fuchs,

Juliana Goschler,

Peter Indefrey,

Tamás Kispál,

Katja Mellmann,

Roman Mikuláš,

Sibylle Moser,

Ralph Müller,

Rebecca Netzel,

Csatár Péter,

Gesine Lenore Schiewer,

Ralf Schneider,

Ulrike Schroeder,

Mihály Szívós,

Swetlana Vogt,

Alexander Ziem,

Tibor Žilka,

Rüdiger Zill ,

Rüdiger Zymner

Aktualisiert: 2022-05-12

Autor:

Silvia Bengesser,

Cornelia Blasberg,

Petra-Maria Dallinger,

Ulrich Dittmann,

Alfred Doppler,

Arno Dusini,

Daniel Ehrmann,

Herwig Gottwald,

Walter Hettche,

Johannes John,

Paul Keckeis,

Katja Mellmann,

Werner Michler,

Peter Schnyder,

Karl Wagner

Die Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur (STSL)veröffentlichen seit 1975 herausragende literatur-, geschichts- und kulturwissenschaftliche Arbeiten zur vornehmlich deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Schwerpunkt der literaturgeschichtlichen und theoretischen Abhandlungen sowie der Quellen- und Materialienbände ist das Verhältnis von literarischem Text und gesellschaftlich-historischem Kontext. Als maßgebliche Publikationsreihe einer seit den 1960er Jahren einflussreichen Sozialgeschichte der Literatur prägt STSL zugleich die literaturwissenschaftliche Diskussion über mögliche Austauschbeziehungen zwischen Literatur-, Geschichts- und Sozialwissenschaften.

Aktualisiert: 2023-03-27

> findR *

Die Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur (STSL)veröffentlichen seit 1975 herausragende literatur-, geschichts- und kulturwissenschaftliche Arbeiten zur vornehmlich deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Schwerpunkt der literaturgeschichtlichen und theoretischen Abhandlungen sowie der Quellen- und Materialienbände ist das Verhältnis von literarischem Text und gesellschaftlich-historischem Kontext. Als maßgebliche Publikationsreihe einer seit den 1960er Jahren einflussreichen Sozialgeschichte der Literatur prägt STSL zugleich die literaturwissenschaftliche Diskussion über mögliche Austauschbeziehungen zwischen Literatur-, Geschichts- und Sozialwissenschaften.

Aktualisiert: 2023-03-27

> findR *

Literaturwissenschaftler wie Geisteswissenschaftler überhaupt grenzen sich häufig von den sogenannten 'empirischen Wissenschaften' ab. Dem liegt aber ein verengtes Verständnis von Empirie zu Grunde, hinter das der Sammelband zurückzusetzen versucht. Ausgangspunkt der Beiträge ist eine Auffassung von Literaturwissenschaft als Realwissenschaft: Literarische Texte wie auch ihr historisches Bedingungsgefüge, die sogenannten Kontexte, gelten als empirisch beobachtbare Sachverhalte. Und auch wenn die eigentümliche ästhetische Erfahrung im Mittelpunkt steht, geht es nicht um Metaphysik, sondern um soziale und psychologische Realitäten, die anhand von Quellen rekonstruierbar und deren Gesetzmäßigkeiten interdisziplinär erforschbar sind. ›Empirisch‹ bezeichnet dabei nicht einen bestimmten Satz an Methoden, sondern viel grundsätzlicher den Versuch, Aussagen beobachtungssprachlich zu formulieren und auf diese Weise kritisierbar zu machen – eine Herangehensweise, die Literaturwissenschaftler mit Vertretern anderer Disziplinen teilen und für die es in der Geschichte des Fachs viele Beispiele gibt. Diese Traditionen methodologisch zu reflektieren und fortzusetzen ist das Ziel der hier versammelten Beiträge.

Aktualisiert: 2023-04-24

> findR *

Das narratologische Konzept der Motivierung beschreibt die Struktur eines Erzähltextes im Hinblick auf die logische Beziehung der dargestellten Ereignisse. Das Geschehen gilt als »motiviert«, wenn die Ereignisse nicht nur chronologisch nacheinander, sondern bestimmten Sinnzusammenhängen gemäß auseinander folgen, d.h. sich zu einer Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende zusammenfügen. Im Text selbst sind solche Sinnzusammenhänge meist nicht vollständig expliziert, sie ergeben sich vielmehr aus der Verstehensaktivität des Lesers. Die Beiträge des Bandes fragen nach einheitlichen kognitiven Regeln, die der Kohärenzherstellung durch den Leser zugrunde liegen und folglich auch den Aufbau narrativer Texte anleiten. Beispiele dafür sind biologisch verankerte Erwartungen wie die von Intentionalität (einer Figur bzw. des Autors), von Kausalität oder von Übereinstimmung mit basalen kognitiven Image-Schemata und Verlaufsgestalten.

Aktualisiert: 2023-04-24

> findR *

Goethes Faust ist schon für sich genommen in manchen Teilen schwer zugänglich. Die lange Reihe literaturwissenschaftlicher Deutungsversuche hat außerdem dazu beigetragen, dass heutige Leser sich einem verwirrenden Labyrinth von Verrätselungen, Perspektivierungen und Ideologisierungen gegenüber sehen. Karl Eibls "Das monumentale Ich – Zwölf Vorlesungen über Goethes »Faust«" ist entstanden aus einer Vorlesung, die er 1998 in München hielt, und der anhaltenden Beschäftigung mit Goethes Werken über viele Jahre. Nachdem die Erstausgabe von 2000 seit Langem vergriffen ist, erscheint das Buch nun in durchgesehener Ausgabe mit einleitendem Vorwort. Eibls Studie bietet einen prägnanten und konsequent historisierenden Zugang zum Faust, indem sie das Werk auf ein dominierendes historisches Problem bezieht. Goethes Faust wird als literarische Bearbeitung moderner Individualitätsproblematik gelesen, die drei große Sinnentwürfe – Liebe, Schönheit und Arbeit – poetisch durchformuliert und jeweils in Katastrophen enden lässt. Am Ende steht die theologische Lösung – ›Erlösung‹ – als ästhetischer Scherz. Als Goethe im letzten Brief seines Lebens seinen Faust II Wilhelm von Humboldt gegenüber als »diese sehr ernsten Scherze« bezeichnete, sprach er seine Ansicht aus, wie allein die Rede von den letzten Dingen verfasst sein kann: als poetisch-ironische Rede.

Aktualisiert: 2019-01-24

> findR *

Das narratologische Konzept der Motivierung beschreibt die Struktur eines Erzähltextes im Hinblick auf die logische Beziehung der dargestellten Ereignisse. Das Geschehen gilt als »motiviert«, wenn die Ereignisse nicht nur chronologisch nacheinander, sondern bestimmten Sinnzusammenhängen gemäß auseinander folgen, d.h. sich zu einer Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende zusammenfügen. Im Text selbst sind solche Sinnzusammenhänge meist nicht vollständig expliziert, sie ergeben sich vielmehr aus der Verstehensaktivität des Lesers. Die Beiträge des Bandes fragen nach einheitlichen kognitiven Regeln, die der Kohärenzherstellung durch den Leser zugrunde liegen und folglich auch den Aufbau narrativer Texte anleiten. Beispiele dafür sind biologisch verankerte Erwartungen wie die von Intentionalität (einer Figur bzw. des Autors), von Kausalität oder von Übereinstimmung mit basalen kognitiven Image-Schemata und Verlaufsgestalten.

Aktualisiert: 2023-04-24

> findR *

Über die Emotionalisierung der deutschen Literatur im 18. Jahrhundert besteht seit langem Konsens. Jedoch gründet sich dieser Befund bislang in erster Linie auf die poetologische Selbstbeschreibung der Zeitgenossen. An den literarischen Texten selbst wurde die Emotionalisierungstendenz noch nicht systematisch nachgewiesen. Das liegt vor allem daran, daß die derzeitige Literaturwissenschaft über kein geeignetes Instrumentarium zur objektiven Beschreibung emotionaler Textwirkungen verfügt. Ausgehend von Emotionstheorien aus Evolutionärer Psychologie und der Verhaltensforschung entwickelt die vorliegende Studie deshalb ein neues literaturpsychologisches Beschreibungssystem, das emotionale Wirkungen literarischer Texte plausibel zu rekonstruieren und mit hergebrachten Verfahren der Textanalyse in Beziehung zu Setzen vermag. Der historische Teil der Studie beginnt mit der ›Nebenstundenpoesie‹ der Frühaufklärung und des Rokoko. An den Gedichten Brockes', Hallers, Hagedorns, Gleims und anderer werden poetische Innovationen herausgearbeitet, die die Grundlage für die emotionalisierte Dichtung der Empfindsamkeit und des Sturm und Drang bilden. So werden die Erfindung der Perspektive, die Neuentdeckung des Erhabenen und die Witzkultur der Frühaufklärung emotionspsychologisch reformuliert und in ihrer Bedeutung für die Herausbildung der dichterischen Erlebniskonvention, für die neue Rezeptionshaltung gegenüber einem Buch als einem ›Freund‹ und für das spezifisch moderne Verhältnis von Ernst und Scherz in der Dichtung beleuchtet. Nachgezeichnet wird schließlich, wie die zunächst vor allem an lyrischen Texten beobachtbaren Textstrategien auf andere Gattungen übergreifen und den Prototyp moderner Dichtung schlechthin ausbilden.

Aktualisiert: 2023-02-06

> findR *

Literaturwissenschaftler wie Geisteswissenschaftler überhaupt grenzen sich häufig von den sogenannten 'empirischen Wissenschaften' ab. Dem liegt aber ein verengtes Verständnis von Empirie zu Grunde, hinter das der Sammelband zurückzusetzen versucht. Ausgangspunkt der Beiträge ist eine Auffassung von Literaturwissenschaft als Realwissenschaft: Literarische Texte wie auch ihr historisches Bedingungsgefüge, die sogenannten Kontexte, gelten als empirisch beobachtbare Sachverhalte. Und auch wenn die eigentümliche ästhetische Erfahrung im Mittelpunkt steht, geht es nicht um Metaphysik, sondern um soziale und psychologische Realitäten, die anhand von Quellen rekonstruierbar und deren Gesetzmäßigkeiten interdisziplinär erforschbar sind. ›Empirisch‹ bezeichnet dabei nicht einen bestimmten Satz an Methoden, sondern viel grundsätzlicher den Versuch, Aussagen beobachtungssprachlich zu formulieren und auf diese Weise kritisierbar zu machen – eine Herangehensweise, die Literaturwissenschaftler mit Vertretern anderer Disziplinen teilen und für die es in der Geschichte des Fachs viele Beispiele gibt. Diese Traditionen methodologisch zu reflektieren und fortzusetzen ist das Ziel der hier versammelten Beiträge.

Aktualisiert: 2023-04-24

> findR *

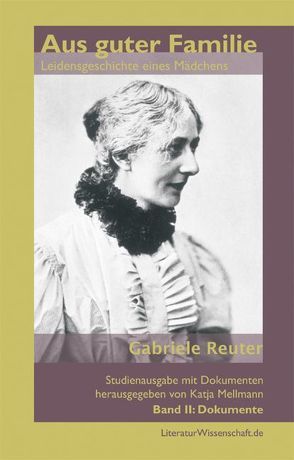

Gabriele Reuters Roman "Aus guter Familie" (1995), der die heute nahezu vergessene Autorin nach seinem Erscheinen berühmt machte, wurde in der Tagespresse und den Kulturzeitschriften ihrer Zeit vielfach rezensiert, darunter von den führenden Frauenrechtlerinnen des späten 19. Jahrhunderts Helene Lange und Helene Stöcker. Später war der Roman immer wieder Gegenstand literatur- und sozialkritischer Essays – von Thomas Mann, Victor Klemperer oder Sigmund Freud – und fand in die aktuellen Literaturgeschichten Eingang. Neben solchen öffentlichen Rezeptionszeugnissen enthält dieser zweite Band der Studienausgabe auch private Leseeindrücke, zum Beispiel von Oskar Panizza, Arthur Schnitzler und Fanny Gräfin zu Reventlow. Abgedruckt sind weiterhin zahlreiche, zum Teil noch unbekannte Dokumente aus dem Nachlass Gabriele Reuters sowie Auszüge aus ihren eigenen Auskünften zur Entstehung und Resonanz des Romans.

Aktualisiert: 2019-01-24

> findR *

Die meisten historischen Wissenschaften haben in den letzten Jahren einen 'cultu-ral turn' vollzogen. Das führt die Gefahr einer neuen Bornierung herauf, wenn nicht auch das Voraussetzungsgefüge von Kultur bedacht wird. 'Im Rücken der Kulturen' versammelt Beiträge, in denen eine Erhellung der anthropologischen Dispositionen versucht wird, die Kultur überhaupt erst mög-lich (und nötig) machen. Er stellt sich damit der Herausforderung eines modernen Naturalismus, für den Anthropologie immer auch Bio-Anthropologie bedeutet. Die Beiträge stammen von Vertretern der Philosophie, Psychologie, Musikwissen-schaft, Ethnologie, Soziologie, Medienwissenschaft und Literaturwissenschaft. Mit Beiträgen von Julia Abel, Christoph Antweiler, Thomas Anz, Wolfgang Braungart, Karl Eibl, Klaus Foppa, Frank Hakemulder, Peter M. Hejl, Fotis Janni-dis, Gerhard Lauer, Kaspar Maase, Katja Mellmann, Michael Neumann, Rolf Oer-ter, Ralf Stürmer, Matthias Uhl, Willie van Peer, Eckart Voland, Lorenz Welker, Jörg Wettlaufer, Rüdiger Zymner und Sonja Zyngier.

Aktualisiert: 2023-02-06

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Bücher von Mellmann, Katja

Sie suchen ein Buch oder Publikation vonMellmann, Katja ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Mellmann, Katja.

Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher

von Mellmann, Katja im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die

Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus

unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und

populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich

bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch

von Mellmann, Katja .

Mellmann, Katja - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher

von Mellmann, Katja die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten

vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher

verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:

Unser Repertoire umfasst Bücher von

- Mellmer, Anita

- Mello Breyner Andresen, de, Sophia

- Mello Breyner Andresen, Sophia de

- Mello, Alexandre A

- Mello, Anthony de

- Mello, Bill de

- Mello, Chico

- Mello, Eduardo

- Mello, P. Alexandre Awi

- Mellody, Pia

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie

unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien

zu finden. Neben Büchern von Mellmann, Katja und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und

einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem

Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die

bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,

Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

das Team von Buchfindr.