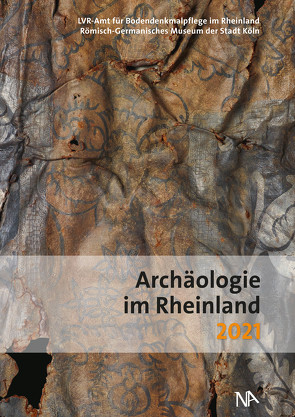

Das Jahrbuch der rheinischen Archäologie

Die „Archäologie im Rheinland“ ist das populärwissenschaftliche, archäologische Jahrbuch des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland und des Römisch-Germanischen Museums der Stadt Köln. Allgemeinverständlich und reich bebildert wird ein einzigartiger Überblick zu den wichtigsten Ausgrabungs- und Forschungsergebnissen des jeweils vergangenen Kalenderjahres gegeben.

Feiern Sie mit uns die Ernennung des Niedergermanischen Limes zum UNESCO-Welterbe und erfahren Sie Neues über dieses grenzüberschreitende Bodendenkmal von außergewöhnlichem, universellen Wert. Lassen Sie sich mit der Archäologie im Rheinland 2021 in die spannende Welt der Fossilien vor Jahrmillionen und die Lebenswelt unserer „Vorfahren“ in der Jungsteinzeit bis in die Neuzeit entführen.

Besondere Fundplätze wie in Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen, Aachen und Xanten, aber auch ungewöhnliche Objekte wie eine jungsteinzeitliche Rinderfigur aus Würselen-Broichweiden, eine einzigartige Goldfibel aus Nideggen, exquisites römisches Glas aus Zülpich, zwei vollständige römische Kettenhemden aus Bonn oder ungewöhnliche Brunnenfunde aus Erkelenz-Lützerath erzählen vom Leben der Menschen im Rheinland. Ein Großteil der Fundplätze und Funde wird einzig in dieser Reihe veröffentlicht.

Aktualisiert: 2023-06-13

> findR *

Vom Erdaltertum bis in die Zeit des Kalten Kriegs

Die „Archäologie im Rheinland“ ist das populärwissenschaftliche, archäologische Jahrbuch des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland und des Römisch-Germanischen Museums der Stadt Köln. Allgemein verständlich und reich bebildert wird ein einzigartiger Überblick zu den wichtigsten Ausgrabungs- und Forschungsergebnissen des jeweils vergangenen Kalenderjahres gegeben.

Eine Übersichtskarte aller behandelten Fundorte und Zeitleisten der Erdgeschichte und der Archäologie erleichtern den thematischen Einstieg, Infoboxen erläutern Fachbegriffe und helfen, aufkommende Fragen zu beantworten.

Ein Großteil der Fundplätze und Funde wird hierbei einzig in dieser Reihe veröffentlicht.

Die Archäologie im Rheinland 2022 greift unterschiedlichste Themen von der Erdgeschichte bis in die Zeit des Kalten Krieges

auf: So erfahren Sie, welche Folgen Waldsterben und Unwetterkatastrophen für Bodendenkmäler haben. Sie können zahlreiche neue Funde entdecken, wie ein römisches Amulett-Täfelchen mit magischer Wirkung aus Selfkant oder auch einen Schützenvogel von 1569 aus Rees. Lernen Sie Neues zum römischen Wohnkomfort im Rheinland kennen oder wie man im Mittelalter eine monumentale römische Säulenhalle in Köln nutzte. Finden Sie heraus, warum eine Katze in einem Frauengrab in Nerviges lag und was moderne Radrennbahnen mit Archäologie zu tun haben. Lassen Sie sich von der kommenden Ausgabe überraschen.

Aktualisiert: 2023-05-04

> findR *

Flusstäler sind von jeher Gunsträume und Erschließungsachsen von Landschaften, das gilt für den großen Fluss Main und die kleine Fränkische Saale gleichermaßen. An beiden Gewässern finden sich bedeutende Siedlungszentren des Früh- und Hochmittelalters - zwei davon sind Karlburg am Main und die Königspfalz Salz an der Fränkischen Saale. Die vorliegende Studie geht der Frage nach, wie sich die Anbindung dieser beiden Siedlungskomplexe an die Wasserwege gestaltet hat, also im weitesten Sinne die „Häfen", als Schnittstellen von Verkehrs- und Kommunikationsnetzwerken an Land und zu Wasser.

Neben der Analyse von LiDAR-Scans, archäologischen Luftbildbefunden und historischen Karten standen die gezielte Durchführung von großflächigen geophysikalischen Prospektionen, geomorphologischen bzw. sedimentologischen und unterwasserarchäologischen Untersuchungen, Begehungen sowie die Auswertung und Durchführung archäologischer Grabungen im Vordergrund. Die Gewinnung, Zusammenführung und Interpretation der gewonnenen Daten erfolgte unter Einbeziehung zahlreicher Wissenschaftler der Fachdisziplinen Geographie und Geophysik, die das Werk durch ergänzende Begleitbeiträge bereichern.

Abschließend wird der Versuch unternommen, die Kulturlandschaftsgenese im Umfeld der Wasserwege Mittelmain und Fränkischer Saale zwischen den beiden Studiengebieten vom 6. bis zum 13. Jahrhundert näher zu beleuchten. Dabei wurden verschiedene Faktoren wie Herrschaft, Siedlungen, Befestigungen, Produktionsorte und Verkehrswege in den Fokus gerückt.

Vorwort des Herausgebers

Danksagung des Autors

Einführung in die Thematik und Fragestellungen

Siedlungskomplex Karlburg am Main

Pfalzkomplex Salz an der Fränkischen Saale

Von Karlburg nach Salz - Aspekte der Kulturlandschaftsgenese an Mittelmain und Fränkischer Saale im Früh- und Hochmittelalter

Schlussbetrachtung

Begleitbeiträge

Geomorphologisch-bodengeographische Untersuchungen zur holozänen Talgenese des Mains im Umfeld der Karlburger Talsiedlung

()

Beobachtungen zur holozänen Talentwicklung im Umfeld der Wüstung Mühlstatt/Bitzenhausen an der Fränkischen Saale

()

Karlburg und Salz im geophysikalischen Messbild

()

Literaturverzeichnis (Haupttext, Katalog, Tafeln)

Hinweise zur Verwendung des Katalogs

Karlburg (K)

• Karlburg Talsiedlung - Begehungen (K-BG)

• Karlburg Talsiedlung - archäologische Grabungen, Sondagen, Oberbodenabträge (K-GR) Karlburg Talsiedlung - archäologische Luftbilder (K-LB)

• Karlburg Talsiedlung - geophysikalische Maßnahmen (K-MA, K-EM, K-EL)

• Karlburg Talsiedlung - geomorphologische/sedimentologische Maßnahmen (K-B, K-GP)

• Karlburg Talsiedlung - historische Karten/Uraufnahme (K-HK)

• Karlburg Talsiedlung - Unterwasserarchäologie (K-SO, K-TA)

Salz (S)

• Salz- archäologische Grabungen, Sondagen (S-GR)

• Salz - archäologische Luftbilder (S-LB)

• Salz - Begehungen (S-BG)

• Salz -geophysikalische Maßnahmen (S-MA, S-EM, S-EL, S-SE)

• Salz - geomorphologische/sedimentologische Maßnahmen (S-B, S-GP)

• Salz - historische Karten/Uraufnahme (S-HK)

• Salz - Unterwasserarchäologie/Suchtauchgänge (S-TA)

Fundstellenkatalog

Tafeln 1-116

Aktualisiert: 2023-01-26

> findR *

Das Jahrbuch der rheinischen Archäologie

Die „Archäologie im Rheinland“ ist das populärwissenschaftliche, archäologische Jahrbuch des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland und des Römisch-Germanischen Museums der Stadt Köln. Allgemeinverständlich und reich bebildert wird ein einzigartiger Überblick zu den wichtigsten Ausgrabungs- und Forschungsergebnissen des jeweils vergangenen Kalenderjahres gegeben.

Feiern Sie mit uns die Ernennung des Niedergermanischen Limes zum UNESCO-Welterbe und erfahren Sie Neues über dieses grenzüberschreitende Bodendenkmal von außergewöhnlichem, universellen Wert. Lassen Sie sich mit der Archäologie im Rheinland 2021 in die spannende Welt der Fossilien vor Jahrmillionen und die Lebenswelt unserer „Vorfahren“ in der Jungsteinzeit bis in die Neuzeit entführen.

Besondere Fundplätze wie in Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen, Aachen und Xanten, aber auch ungewöhnliche Objekte wie eine jungsteinzeitliche Rinderfigur aus Würselen-Broichweiden, eine einzigartige Goldfibel aus Nideggen, exquisites römisches Glas aus Zülpich, zwei vollständige römische Kettenhemden aus Bonn oder ungewöhnliche Brunnenfunde aus Erkelenz-Lützerath erzählen vom Leben der Menschen im Rheinland. Ein Großteil der Fundplätze und Funde wird einzig in dieser Reihe veröffentlicht.

Aktualisiert: 2023-04-16

> findR *

Pfalzen dienten den Königen und Kaisern mit ihrem Gefolge im gesamten Mittelalter als temporäre Aufenthaltsorte. Das Gebiet um die heutige Stadt Bad Neustadt a. d. Saale mit der Königspfalz Salz spielte vom mittleren 8. bis mittleren 10. Jahrhundert für die reisenden Herrscher eine wichtige Rolle. Seit 2009 forscht die Universität Jena in Kooperation mit der Stadt Bad Neustadt, den Gemeinden Hohenroth und Satz, dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und zahlreichen Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Nachbardisziplinen im Pfalzgebiet Salz.

Im vorliegenden ersten Band der Reihe „Interdisziplinäre Forschungen zur Königspfalz Satz" finden sich neben einer diachronen Betrachtung des gesamten Pfalzgebiets und einem Überblick zur Burgenlandschaft im Saaleraum, neue Forschungsergebnisse und Materialvorlagen, die wichtige Bausteine liefern, um das Gesamtkonstrukt „Pfalz Salz" zu rekonstruieren und besser zu verstehen. Neben kleineren archäologischen Einzeluntersuchungen in Salz, Brend und der Flur Mühlstatt wird vor allem auch den naturwissenschaftlichen Nachbarfächern Raum gegeben, ihre Forschungsergebnisse zu präsentieren.

Die große Bedeutung der Interaktion von Mensch und Umwelt bereits im frühen Mittelalter wird etwa durch Arbeiten der physischen Geographie, Geoarchäotogie und Patynologie greifbar, die Veränderungen der Landnutzung und damit einhergehende langfristige Landschaftsveränderungen beleuchten. Vielfältige wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte werden im archäobotanischen und archäozoologischen Material sichtbar, in dem sich beispielsweise Unterschiede der Ernährungsgewohnheiten und Haustierhaltung niederschlagen. Großes Forschungspotential bietet auch der bislang wissenschaftlich noch kaum erschlossene Salzforst, der in diesem Band ebenfalls thematisiert wird.

Aktualisiert: 2022-07-14

> findR *

Die Sammlung Ur- und Frühgeschichte am Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist eine seit nun über 150 Jahre bestehende, systematisch aufgebaute Lehr- und Forschungssammlung. Die Bestände umfassen circa 45.000 bis 50.000 archäologische Objekte bzw. Objektgruppen von über 1.500 Fundorten aus dem In- und Ausland - der

Schwerpunkt liegt mit über 1.000 Fundorten in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt - also Mitteldeutschland. Die Funde decken einen Zeitraum von der Altsteinzeit bis zur Neuzeit ab und vermitteln eine nahezu lückenlose Abfolge aller in Mitteldeutschland ehemals vorhandener Kulturen der Ur-, Vor- und Frühgeschichte.

Die Funde der Sammlung bilden zusammengesehen eine hervorragende Grundlage für die Lehre und Ausbildung der Studierenden in den B.A.- und Master-Studiengängen "Archäologie der Ur- und Frühgeschichte" an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Die Studierenden haben so die Möglichkeit, den Fundstoff aus den verschiedenen Perioden nicht nur von Zeichnungen und Abbildungen in Büchern, sondern in Autopsie kennen zulernen und teilweise auch in die Hand nehmen zu können. Neben der Lehre dient die Sammlung als Grundlage für vielfältige Forschungen, drittmittelgeförderte Projekte und inzwischen zahlreiche Ausstellungen in Jena, Umgebung, In- und Ausland, in denen Objektgruppen oder einzelne Funde ausgestellt wurden.

• Vorwort

• Die Felsgesteinartefakte aus Hirschroda, Saale-Holzland-Kreis

• Das urnenfelderzeitliche Gräberfeld von Zöllnitz „Sältzschje“, Saale-Holzland-Kreis

• Die urnenfelderzeitlichen Hortgruppen vom Jenzig, Stadt Jena

• Der urnenfelderzeitliche Hortfund von Münchenroda, Stadt Jena

• Das eisenzeitliche Gräberfeld von Bilzingsleben „Hohnborn“, Gem. Kindelbrück, Lkr. Sömmerda

• Die Urne von Badeborn bei Ballenstedt, Landkreis Harz - Eine Schenkung an die Sammlung Ur- und Frühgeschichte am Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte

Aktualisiert: 2021-10-28

> findR *

Die Sammlung Ur- und Frühgeschichte in Jena ist eine der größten und ältesten universitären Sammlungen ihrer Art in Deutschland und Europa, ihre Geschichte reicht weit in das 19. Jahrhundert zurück. Schon Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) - Gelehrter und Sammler ur- und frühgeschichtlicher Gegenstände - hat zum Bestand der Sammlung beigetragen. Am 24. Oktober 1863 gründete dann Professor Dr. Friedrich Klopfleisch in Jena das "Germanische Museum" und legte damit den Grundstock für die heutige Sammlung Ur- und Frühgeschichte am Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Heute ist die Sammlung Ur- und Frühgeschichte, eine seit nun über 150 Jahre bestehende, systematisch aufgebaute Lehr- und Forschungssammlung.

Die Bestände umfassen circa 45.000-50.000 archäologische Objekte bzw. Objektgruppen, dies bedeutet, ein Fundkomplex kann in seltenen Fällen nur ein oder zwei Fundstücke von einem Fundplatz umfassen, meist verbergen sich aber unter einem Fundkomplex Grabausstattungen, ganze Gräberfelder, Hortfunde oder Siedlungen mit zigtausend einzelnen Funden. Die Fundbestände stammen von über 1.500 Fundorten aus dem In- und Ausland. Der Schwerpunkt liegt mit über 1.000 Fundorten in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt - also Mitteldeutschland, aber auch aus ganz Mitteleuropa und angrenzenden Ländern.

Vorwort

• Schriftenverzeichnis von Karl Peschel

• Verzeichnis der von Karl Peschel betreuten Arbeiten

Einleitung

Geschichte der Sammlung

Unterbringung und Erhaltung, Konservierung der Sammlung

Zusammensetzung der Sammlung

Die Sammlung in Lehre und Forschung

• Die Sammlung Ur- und Frühgeschichte der Universität Jena

• Mühlen Eichsen

• Schätze aus dem Picenum. Die Otto-Schott-Sammlung der Friedrich-Schiller-Universität Jena

• Schätze der Universität. Geschichte und Geschichten

• Alter Gleisberg

• KulturFluss. Archäologie des mittleren Saaletals aus 150 Jahren Ur- und Frühgeschichte der Universität Jena. Ein studentisches Ausstellungsprojekt des Bereichs für Ur- und Frühgeschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena

• Archäologie im Wandel der Zeit. Die Sammlung Ur- und Frühgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität

• Gegen den Strom - Flussschifffahrt im Mittelalter

• Collegium Jenense

• Fundplatzliste der Sammlung Ur- und Frühgeschichte - Liste 1

• Historische Ausgrabungsorte in Mitteldeutschland - Liste 2

Literaturverzeichnis

Abbildungsnachweise

Zusammenfassung! Summary

• zu Kapitel: Zusammensetzung der Sammlung

• zu Kapitel: Die Sammlung in Lehre und Forschung

• zu Kapitel: Die Sammlung in Ausstellungen

Aktualisiert: 2022-01-20

> findR *

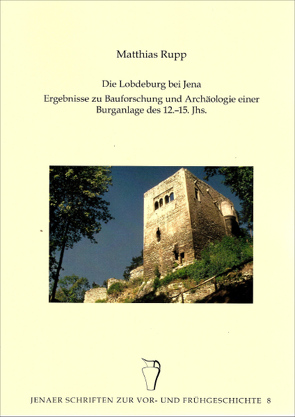

Die Lobdeburg ist eine der historisch und architektonisch interessantesten Burgen Thüringens und wohl bedeutendstes mittelalterliches Baudenkmal Jenas, das Wanderer und Touristen von nah und fern anzieht. So hatte die Stadt Jena 1997 mit Recht die Sanierung dieses Baudenkmals beschlossen. Die Ausgrabungen in diesem

Zusammenhang konzentrierten sich auf den unteren Burgbereich und die Turmbauten, also vor allem auf die Binnenarchitektur der Burg.

Herr M. Rupp M.A. hat die Feldarbeiten selbst geleitet, die 1998 mit zum Teil mehrjährigen Unterbrechungen bis 2013 weitergeführt wurden und sowohl Flächengrabungen, Sondierungen, Untersuchungen am aufgehenden Bestand sowie

naturwissenschaftliche Analysen umfassten. So entstand auch verständlicherweise der Wunsch von Herrn Rupp, die Untersuchungen zu einer Dissertationsschrift auszuarbeiten, die er im Juni 2017 dem Rat der Philosophischen Fakultät der

Friedrich-Schiller-Universität Jena vorlegte.

Vorwort des Herausgebers

Vorwort des Autors

Einleitung

• Historische Forschung

• Architekturhistorische Forschung

• Archäologische Forschung

• Aufgabenstellung

• Geomorphologie und verkehrsgeographische Lage

• Besiedlungssituation im 12. Jh.

• Zum Entwicklungstand kirchlicher Organisationsformen im Arbeitsgebiet

• Grundzüge herrschaftlicher Strukturen in der 1. Hälfte des 12. Jh.

• Die Herren von Lobdeburg - ein geschichtlicher Überblick

• Sanierungsgeschichte der Ruine Lobdeburg

• Ausgangssituation und Vorgehensweise

• Die Bebauung der Nutzungsphase 1

• Das Fundmaterial der Nutzungsphase 1

• Die Datierung der Nutzungsphase 1

• Die Bebauung der Nutzungsphase 2

• Das Fundmaterial der Nutzungsphase 2

• Die Datierung der Nutzungsphase 2

• Die Bebauung der Nutzungsphase 3

• Das Fundmaterial der Nutzungsphase 3

• Die Datierung der Nutzungsphase 3

• Bauliche Veränderungen in der Nutzungsphase 4

• Das Fundmaterial der Nutzungsphase 4

• Die Datierung der Nutzungsphase 4

• Die nachmittelalterliche Bebauung (Gebäude Q)

• Fundmaterial nach dem Nutzungsende der Lobdeburg

Ergebnis

Summary, Résumé

Quellen- und Literaturverzeichnis

Befundkatalog

Tafeln

Aktualisiert: 2020-07-14

> findR *

Das mittlere Saaletal um Jena ist aufgrund seiner verkehrsgeographischen Lage eine der kulturhistorisch interessantesten Regionen Mitteldeutschlands. Vielleicht gerade deshalb kommt es hier zu einer Konzentration von "Burgen" in allen vor- und frühgeschichtlichen Perioden. Insbesondere in der Bronze- und Eisenzeit nahmen die befestigten Höhensiedlungen eine dominierende Rolle im Siedlungsgefüge ein. Jenzig und Johannisberg überragen beeindruckend das Saaletal, der Alte Gleisberg liegt auf den ersten Blick etwas zurückversetzt, jedoch in Sichtweite zur Saale und durch Gleise und Gemdental bestens mit dem Saaletal verbunden. Schon aufgrund seiner topographischen Situation - ein weithin sichtbarer Inselberg als vorgeschichtliche Höhensiedlung prädestiniert - war der Alte Gleisberg in der Lage - vielleicht zeitweise zusammen mit Jenzig und Johannisberg - den Saaleweg als wichtige Nord- Südverbindung, aber auch die in diesem Bereich bestehenden Ost-Westverbindungen räumlich zu beherrschen und auch zu kontrollieren.

Die Erforschung des Alten Gleisberges begann im 19. Jahrhundert durch erste "Ausgrabungen" von Prof. Dr. Friedrich Klopfleisch, dem Begründer unserer Sammlung und unseres Faches Ur- und Frühgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena in den Jahren 1864-1881 - diese inspirierten ihn, vielleicht auch zusammen mit dem "Pferd", gefunden am Fuße des Alten Gleisberges in Löberschütz, zu seinem Vortrag von 1881. Die Untersuchungen zum Alten Gleisberg führten später Pfarrer H. Brehmer aus Graitschen und Klopfleischs Nachfolger an der Universität Jena G. Eichhorn und G. Neumann fort. Die dabei geborgenen Funde bildeten die Grundlage für die von Klaus Simon vorgelegte Jenaer Diplomarbeit über die Besiedlungsgeschichte des Alten Gleisberges von 1962 - die nun endlich mit diesem Band der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Zusammen mit weiteren Aufsätzen, insbesondere zum Bucchero-Fragment, hat der 2015 verstorbene Klaus Simon die wesentlichen, entscheidenden Grundlagen für jede weitere Erforschung zum Alten Gleisberg gelegt - Klaus Simon sei dieser Band gewidmet.

Aktualisiert: 2020-01-29

> findR *

Salz zählt zu den lebensnotwendigen Gütern und besaß zu allen Zeiten eine herausragende Stellung für den Menschen, umso mehr als die Vorkommen räumlich begrenzt sind. Neben der Alpenregion mit Steinsalzgewinnung und den Küstengebieten mit Meersalzgewinnung stellten in der Vorgeschichte die Kyffhäuserlandschaft in Nordthüringen und das Unstrut-Saale-Gebiet im südlichen Sachsen-Anhalt bis nach Halle ohne Frage eine der wichtigsten Salzgewinnungsgebiete in Europa dar. Das übliche Verfahren zur Salzgewinnung war hier die induzierte Salzverdampfung unter Verwendung von Briquetage aus Ton. Die Verbreitung der Briquetage zwischen Harz und Saale belegt, dass sich Siedelverbände seit dem Mittelneolithikum, in der frühen Bronzezeit und in den jüngeren Abschnitten der Spätbronze- bis frühen Eisenzeit hinein mit der Produktion und Distribution von Salz befassten. Die für Mitteldeutschland seit dem Mittelneolithikum bis in die Eisenzeit gebräuchlichen Briquetageformen, also ein- oder mehrteilige Tongerätschaften mit Stützelementen und gefäßförmiger Tonware, die mit der Salzherstellung im Siedeprozess zusammenhängen, sind mit den Forschungen von Riehm 1962, Matthias 1961 und Müller 1987 und 1996 bezüglich Variationsbreite, Verbreitung und chronologischer Einordnung weitgehend bekannt. Der großen Menge an Briquetage stehen allerdings nur sehr wenige, zudem nicht immer gut dokumentierte Hinweise auf den eigentlichen Produktionsprozess gegenüber, die sichere Aussagen zu technologischen Sachverhalten, zum technischen Fortschritt, zur Ökonomie hinsichtlich Quantität und Qualität der Salzerzeugung und damit auch zu deren ökologischen Auswirkungen ermöglichen. Hier ist zum einen die Aufarbeitung und Publikation von Altgrabungen wichtig, bei denen Befunde zum Produktionsprozess zutage gekommen sind, wie Halle-Trotha, Klausberge durch M. Vollbeding 2008. Zum anderen ist die Durchführung von gezielten Grabungen auf ausgewählten geeigneten Fundplätzen notwendig, um die technischen Anlagen aufzufinden und den Ablauf des speziellen Produktionsprozesses zu ergründen und in seiner Entwicklung zu verfolgen. Gab es in der Bronzezeit bereits spezialisierte Salzsiedersiedlungen, die quantitativ und qualitativ weit über den Eigenbedarf hinaus produzierten, sozusagen Manufakturen, wie sie meist etwas später zutage treten wie in Bad Nauheim? Kam es aufgrund der großräumigen Produktionsanlagen, wenn auch zeitlich und örtlich begrenzt, zu organisierten Siedlungsformen, die das in vorgeschichtlicher Zeit übliche Maß überstiegen, worauf die weitgestreuten Befunde von Halle oder auch Erdeborn hinzuweisen scheinen? Die Region um Erdeborn bietet sich für eine nähere Untersuchung geradezu an. Die Fundplätze in der Nähe des ehemaligen Salzigen Sees sind schon aufgrund ihrer geologischen Lage für eine nähere Untersuchung interessant.

Aktualisiert: 2020-01-29

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Bücher zum Thema Fundplätze

Sie suchen ein Buch über Fundplätze? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum

Thema Fundplätze. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr

hat zahlreiche Bücher zum Thema Fundplätze im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das

passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das

Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche

Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema Fundplätze einfach online und lassen Sie es sich bequem nach

Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.

Fundplätze - Große Auswahl Bücher bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum

Thema Fundplätze, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche

Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl

Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie

unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien

zu finden. Unter Fundplätze und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung

thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.

Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem

zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu

studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.