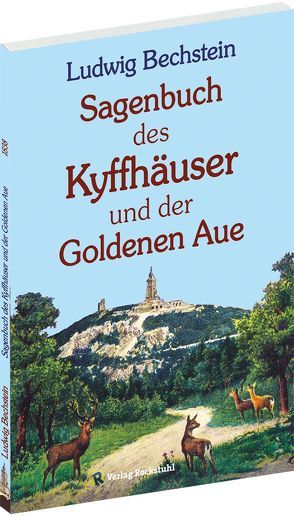

17 farbige und 6 s/w Fotos, sowie 5 Zeichnungen. 2. Reprintauflage 2011

Wortgetreue Transkription des Originaltextes: „Sagenkreis des Kiffhäusers und der Güldenen Aue“

aus „Der Sagenschatz und die Sagenkreise des Thüringerlandes“

Vierter Theil, Ausgabe Meiningen und Hildburghausen, 1838.

Verlag der Kesselringschen Hofbuchhandlung

Vorwort 5

1. Die Burg Kiffhausen 11

2. Der verlorene Kaiser Friedrich 13

3. Kaiser Friedrich der Rothbart im Kiffhäuser 15

4. Der Schäfer 16

5. Die Glücksblume 16

6. Die große Heerde 17

7. Der Kornfuhrmann aus Reblingen 18

8. Die Flachsknotten 18

9. Der Ring des Barbarossa 20

10. Der goldne Kelch 20

11. Das Brautpaar aus Tilleda 21

12. Die muntern Fiedler 23

13. Der Bergmann und der Mönch 24

14. Der Ziegenhirt 25

15. Die geraubten Fräulein 27

16. Der Ritterkeller 27

17. Der Kegel 28

18. Die goldnen Haare 30

19. Die Wallfahrt 30

20. Der falsche Rothbart 31

21. Der Venetianer 32

22. Die Tafel voll Namen 34

23. Die Schatzgräber 34

24. Der Schmied von Jüterbogk 35

25. Geisterbeschwörer 37

26. Erz im Kiffhäusergebirge 37

27. Der neue Kaiser 38

28. Von der Rothenburg 39

29. Vom Püsterich 40

30. Loths Höhle 41

31. Wildsauen aus dem Berge 41

32. Der glückliche Fuhrmann 42

33. Der güldnen Aue Preiß 42

34. Von Kelbra 43

35. Der Storkauische Hof in Kelbra 44

36. Kaiserpfalz Wallhausen 44

37. Die Kaiserpfalz in Tilleda 45

38. Die wüste Falkenburg 46

39. Der Luftritt 47

40. Bonifaziusburg und -Pfennige 47

41. Ein Königreich im Berg 48

42. Der gehobene Schatz 48

43. Die gespenstige Schmiede 50

44. Der heilige Günther in Göllingen 51

45. Frankenhausens Ursprung und Name 52

46. Frankenhausens Klostersagen 52

47. Der Schlachtberg und das Eulengeschrei 54

48. Vom Kloster Oldisleben 56

49. Der Inquisit 57

50. Die rächenden Grabsteine 57

51. Wasserabgraben 58

52. Die Sachsenburg 58

53. Der heilige Jodute 59

54. St. Ulrich wird eine Kirche gelobt 59

55. Teufelsanbeter 60

56. Der schmätzende Tod 60

57. Vom Kloster Sittichenbach 61

58. Der Bauernstein 61

59. Die Prozession 62

60. Das räthselhafte Bild 62

61. Die verlornen Maurer 62

62. Kaiserpfalz Alstedt 63

63. Neun Kinder auf einmal 64

64. Die eisernen Schuhe 65

65. St. Bruno und die Eselswiese 66

66. Die weiße Frau am Stein 66

67. Das Nonnengespenst zu Gehofen 67

68. Zweier Kaiser Tod in Memleben 69

69. Das Marienbild 70

70. Braupfanne voll Gold 72

Aus dem Vorwort:

Der Verfasser diese Buches kann und will einen schönen Moment aus seiner frühesten Kindheit nicht vergessen, in welchem er das erste Mährchen, die erste Sage vernahm, und diese erste Sage war die vom Kaiser Friedrich im Kiffhäuser; sie fiel wie ein Strahl in des Kindes Herz, und öffnete unter süßen Schauern die klingenden Zauberpforten der Poesie, der Phantasie. – Wer wollte es läugnen, daß ein geistiges Samenkorn, in den empfänglichen Boden einer Kinderseele geworfen, nicht solchergestalt aufkeimen könnte, daß es unter günstigen Gestirnen, blüthe- und fruchttragend ein ganzes Leben verschönen und erfreuen könnte?Um die Warte von Kiffhausen fliegen ewig die weissagenden Raben, und krächzen ihr altes Lied, und der alte Kaiser hofft vergebens auf seine Zeit, auf sein Reich und seine Herrlichkeit; was vorüber ist, kommt nicht wieder. Aber treu weilt bei ihm, und hält bei ihm fest seine holde Tochter, die allerfreundlichste, allerfreigebigste Prinzessin, die Sage des Volkes. Der Reiz ewiger Jugendlichkeit umfließt sie, und überstrahlt das Kiffhäusergebirg und die zu dessen Füßen hingebreitete güldene Aue mit dem magischen Mondlicht der Romantik.Das Kiffhäusergebirge ist ein vom Unterharz durch das Thal der Helme, von anderen Nachbarbergen durch das Thal von Frankenhausen abgesondertes, kleines, anmuthiges, größtentheils bewaldetes Bergrevier, das bis zu einer Höhe von 1000 Fuß aufsteigt, und dessen Scheitel die Ruinen der Burg Kiffhausen krönen. Auf der höchsten Spitze thront, weit sichtbar, die graue Warte, mit ihrem Felsfundament, ein Wetterprophet der Gegend, nach dem Volksspruch: Steht Kaiser Friedrich ohne Hut Bleibt das Wetter schön und gut. Ist er mit dem Hut zu sehn, Wird das Wetter nicht bestehn.Neben der Rothenburg streckt auch der Tannenberg seinen Abhang nach Kelbra hinab; die Altendorfer Höhe bildet den nordwestlichen Grenzpunkt; das Betten- und Kelterthal neigen sich südwestlich gegen Steinthalleben; die Falkenburg horstet über Frankenhausen, dessen berühmter Schlachtberg ebenfalls an diesem Miniaturgebirge zu suchen ist. Unter den Namen des Brandberges setzt dasselbe südlich den Fuß bis in die Nähe von Sondershausen; der Judenkopf und der Schneeberg sind von Ichstedt aus gegen Südost nahe zu erblicken. Auf dem Hochrücken ruht in sanfter Vertiefung der rothe See, eine Moorsumpf, und das Rathsfeld mit einem einsamen Jagdschloß. Wie über den Thüringerwald im Großen, so zieht hier im Kleinen über dieses Gebirge hin ein Bergpfad gleichen Namens, der Rennweg, Rinnewg geheißen, eine bedeutsam begegnende Erscheinung. Gegen Norden und Nordosten gipfeln sich die Gebirgswände steil empor, mit tiefen Buchten und Schluchten, mit kräuterreichen Triften, malerisch, imposant. Droben heben sich aus grünen Büschen die mannichfaltigen, zerstreuten, großartigsten Umfang der Veste andeutenden Ruinen; die in Stundenferne von ihnen niedriger liegende, den nördlichen Abhang schmückende Trümmer der Rothenburg scheint nur eine etwas weit gestellte Vorhut, eine Kemnate der Kaiserburg gewesen, obwohl sie solche nicht war.Die Geschichtsforschung mag ermitteln, ob man sprachrichtiger Kyfhausen, Kiffhausen, Küp-häuser oder Kiphhäuser schreiben, das Wort vom lateinischen Confusio, vom altdeutschen Kif – Streit, Hader – oder von Küppe, Kuppe, (Bergkuppe) ableiten soll! Die Schreibart der ältesten Urkunden Cuphese, Coffessa, Gyöfhusen rechtfertigt keine der neuern Lesarten. Nicht minder mag jene nach Beweisen suchen für und wider die gewöhnlichen Annahmen, die einestheils der Burg ein in die Römerzeit anfragendes Alter zueignen, anderntheils sie erst nach der Kaiserpfalz in Tilleda, und zwar dieser zum Schutz, erbauen lassen; am Ende hat Recht, wer weder unbedingt das eine noch das andre glaubt, denn erweislich betraten die Römer diese Gegend nie, und bekanntlich waren die Kaiserpfalzen Burgen, die ihren Schutz in sich selbst trugen und nicht erst von Außen zu erwarten haben durften. Warum hätte man, um Tilleda zu schirmen, in Erfernung einer guten halben Stunde eine Veste bauen sollen, deren Umfang und Wichtigkeit allem Anschein nach bedeutender war, als die spurlos verschwundene Kaiserpfalz? Welche Burgen schirmten Allstedt, Wallhausen, Gelnhausen u. a. Pfalzen? – Und an diese nun vereinzelten, verwitterten, altermorschen Burgruinen, Thurm- und Mauerfragment klammert sich der deutsche Sagenepheu so unablösbar fest? Ja so fest, wie die in schwarzen Hornstein versteinerten Baumstämme, die mitten durch den Sandsteinfels der Bergkuppe gewachsen sind, wie nach der Sage durch den goldnen Tisch der Bart des Barbarossa. Und woher nun das Entstehen, Erwachsen und das immergrüne Fortleben der Sage von dem in den Bergesschoß verzauberten Kaiser, von alle den herrlichen Schätzen, von dienendem Hofgesinde, freundlichen Zwergen, leuchtenden Wunderblumen, kurz dem ganzen bekannten Zauberapparat der Volkspoesie, die sich darin so wohl gefällt, neben neuen Stücken aus ihrer Gaukeltasche immer auch die alten, erprobten, nie ihre Wirkung verfehlenden zum besten zu geben? Nirgend andersher, als aus den ureignen Elemente ihrer selbst, das, eine geistige Potenz, nicht minder fruchtbar weiter zeugt und sich fortpflanzt, (so kurz und schlagend bezeichnet die deutsche Sprache gleich richtig bildend das Wesen der Tradition) wie die physischen Organismen; wenn wir auch oft bei ihren Wundern, die gestaltet vor unser Ohr, vor unser Auge treten, die Urkeime nicht wahrnehmen, und zur Annahme einer generatio aequivoca gezwungen werden. Wie wundersam ist nicht die Sage von dem verzauberten Kaiser Friedrich verzweigt, wie wurzelte da und dort ihr Keim! Ich habe unter hohen Ferchen und Ahornen am Salzburger Untersberge gestanden, und in weißen Marmorblöcken mit rothen Geäder des Barbarossa Bart leuchten sehen. Auch dort soll er verzaubert sitzen unter fast denselben Bedingungen der Wiederkehr, desgleichen in Kaiserslautern. Beim Untersberg ist’s das Walserfeld, beim Kiffhäuser das Rathsfeld, darauf der Birnbaum steht, an dessen Ast der Caesar redivivus seinen Schild hängen wird. Auch am Fuß des Kiffhäusers soll ein versteinerter Birnbaum stehen. Doch am Kiffhäuser war und ist noch immer das Walten und Weben der Sage am geschäftigsten; sie beginnt, wie die Frau des griechischen Heroen, ihr Prachtgewebe immer von Neuem, treu harrend auf die festgeglaubte Wiederkehr des königlichen Herrn. Sie wirkt den Stoff der Geschichte Kaiser Friedrich I und Friedrich II durcheinander, ohne Sonderung, und webt frühere und spätere Heldenbilder, wie Karl des Großen, Karl V, hinein, deren Umrisse in den Untersbergsagen lebendig hervortreten. Wohl möglich, daß der wunderliche phantastische Pseudobarbarossa, der in Kiffhausens Trümmern im sechszehnten Jahrhundert sein thörigtes, bethörendes Wesen trieb, viel dazu beitrug, die alte Sage zu verjüngen, sie neu zu beleben; er erschien gerade in einer mannichfaltig angeregten und bewegten Zeit, und fand leicht gläubige Leichtgläubige. Im Kerker zu Heldrungen büßte er seine Verirrung, und Niemand hat dankbar daran gedacht, welchen Dienst er der Poesie geleistet.Die übrigen Sagen vom Bergsegen und fremdländischen Metall- und Steinsuchern tragen ganz die gleiche Färbung derer in andern deutschen Gebirgsländern; ich habe ihrer oft zu erwähnen gehabt, und werde dieselben noch näher beleuchten in einer Abhandlung: Ueber die Venetianer und Jesuiten in den thüringischen Volkssagen. Eine anscheinend seltsame Zusammenstellung, und doch durchaus von einem tiefinnerlichen Zusammenhang in Bezug auf das Streben und die Geistesrichtung einer abgeschlossenen Zeitperiode.Die theils geschichtliche, theils romantische Sagen der güldnen Aue und naher Angrenzungen, die mit aller Absicht nach östlicher Richtung hin etwas weit ausgedehnt wurden, um Grenzmarken für andre später zu durchwandernde Sagenkreise zu gewinnen, mögen für sich selbst sprechen. Es hätten deren leicht noch mehre gegeben werden können, wenn man überall Begegnendes und Allgemeines zum Ueberdruß hätte wiederholen wollen; so blieb nur das, was doch einigermaßen eingenthümliche Färbung bewahrte. Die Gehofener Gespenstergeschichte macht zu ihrer Zeit Lärm genug, um nachmals zur Volkssage zu verklingen; sie ist ein Seitenstück zu so manchem neuerzeit vermeldeten Geisterspuck, dem sie spottend das: Nichts Neues unter der Sonne! zurufen kann, wie die Sangerhäuser Wollustandächtler vom Jahr 1454 unsern pietistischen Duckern und Muckern ††† dasselbe. – (Ludwig Bechstein)