Das Design Methods Movement war eine sehr unbeliebte Bewegung – so unbeliebt, dass sogar ihre Begründerinnen sich bald von ihr distanzierten. Hartnäckige Auseinandersetzungen über die Art und Weise des Entwerfens legten die politische Dimension von Gestaltung sowie die Notwendigkeit sehr weitgehender Partizipation offen. Die Entwurfsmethodik problematisierte sich selbst und hinterfragte die neutrale Expert*innenrolle von Entwerfer*innen zugunsten offenerer und intensiverer Beziehungen zur gesellschaftlichen Wirklichkeit – eine durchaus destruktive zentrale Forderung am Ende der Bewegung.

Das Buch folgt den Konflikten um die Begründbarkeit des Entwerfens von der HfG Ulm, Horst Rittel und Christopher Alexander aus in das Design Methods Movement und den dort engagierten Architekten wie John Habraken und die S.A.R, Yona Friedman oder die Architektur Machine Group. Dort wie auch im späteren deutschsprachigen Methodendiskurs um 1968, der von Jürgen Joedicke und der neugegründeten Arch+ geprägt wurde, sowie im kaum aufgearbeiteten Feld der methodisch motivierten Anwaltsplanung – vom Architects’ Renewal Committee Harlem und Urban Planning Aid Boston bis zur portugiesischen SAAL – lässt sich eine verdrängte engagierte und (selbst-)kritische Gestaltungspraxis rekonstruieren.

Der Band enthält umfangreiches, bislang unveröffentlichtes Bildmaterial aus dem Umfeld des Design Methods Movement.

Aktualisiert: 2023-06-29

> findR *

Das Design Methods Movement war eine sehr unbeliebte Bewegung – so unbeliebt, dass sogar ihre Begründerinnen sich bald von ihr distanzierten. Hartnäckige Auseinandersetzungen über die Art und Weise des Entwerfens legten die politische Dimension von Gestaltung sowie die Notwendigkeit sehr weitgehender Partizipation offen. Die Entwurfsmethodik problematisierte sich selbst und hinterfragte die neutrale Expert*innenrolle von Entwerfer*innen zugunsten offenerer und intensiverer Beziehungen zur gesellschaftlichen Wirklichkeit – eine durchaus destruktive zentrale Forderung am Ende der Bewegung.

Das Buch folgt den Konflikten um die Begründbarkeit des Entwerfens von der HfG Ulm, Horst Rittel und Christopher Alexander aus in das Design Methods Movement und den dort engagierten Architekten wie John Habraken und die S.A.R, Yona Friedman oder die Architektur Machine Group. Dort wie auch im späteren deutschsprachigen Methodendiskurs um 1968, der von Jürgen Joedicke und der neugegründeten Arch+ geprägt wurde, sowie im kaum aufgearbeiteten Feld der methodisch motivierten Anwaltsplanung – vom Architects’ Renewal Committee Harlem und Urban Planning Aid Boston bis zur portugiesischen SAAL – lässt sich eine verdrängte engagierte und (selbst-)kritische Gestaltungspraxis rekonstruieren.

Der Band enthält umfangreiches, bislang unveröffentlichtes Bildmaterial aus dem Umfeld des Design Methods Movement.

Aktualisiert: 2023-06-29

> findR *

Das Design Methods Movement war eine sehr unbeliebte Bewegung – so unbeliebt, dass sogar ihre Begründerinnen sich bald von ihr distanzierten. Hartnäckige Auseinandersetzungen über die Art und Weise des Entwerfens legten die politische Dimension von Gestaltung sowie die Notwendigkeit sehr weitgehender Partizipation offen. Die Entwurfsmethodik problematisierte sich selbst und hinterfragte die neutrale Expert*innenrolle von Entwerfer*innen zugunsten offenerer und intensiverer Beziehungen zur gesellschaftlichen Wirklichkeit – eine durchaus destruktive zentrale Forderung am Ende der Bewegung.

Das Buch folgt den Konflikten um die Begründbarkeit des Entwerfens von der HfG Ulm, Horst Rittel und Christopher Alexander aus in das Design Methods Movement und den dort engagierten Architekten wie John Habraken und die S.A.R, Yona Friedman oder die Architektur Machine Group. Dort wie auch im späteren deutschsprachigen Methodendiskurs um 1968, der von Jürgen Joedicke und der neugegründeten Arch+ geprägt wurde, sowie im kaum aufgearbeiteten Feld der methodisch motivierten Anwaltsplanung – vom Architects’ Renewal Committee Harlem und Urban Planning Aid Boston bis zur portugiesischen SAAL – lässt sich eine verdrängte engagierte und (selbst-)kritische Gestaltungspraxis rekonstruieren.

Der Band enthält umfangreiches, bislang unveröffentlichtes Bildmaterial aus dem Umfeld des Design Methods Movement.

Aktualisiert: 2023-06-29

> findR *

„Bis zum heutigen Tag stellt die Commune den einzigen Versuch eines revolutionären Urbanismus dar“, schreibt Henri Lefebvre, während sich um ihn herum, an den Universitäten von Strasbourg und Nanterre, die Ereignisse von 1968 zusammenbrauen. In Auseinandersetzung mit der Pariser Commune von 1871 entdeckt Lefebvre das revolutionäre Potential urbaner Gesellschaften. Das Thema „Stadt“ rückt ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Er begeistert sich für frühe Formen zivilgesellschaftlicher Selbstorganisation und beschreibt die Bedeutung sozialräumlicher Widersprüche für die Entstehung revolutionärer Bewegungen. Das Buch La proclamation de la Commune, erschienen 1965, trägt die Spuren dieser vielfältigen Umbrüche in sich: Thematisch, stilistisch und im kleinsten sprachlichen Detail gleicht es einem steinbruchartigen Konvolut.

Baustelle Commune. Henri Lefebvre und die urbane Revolution von 1871 macht erstmalig zehn ausgewählte Abschnitte dieses Textes, in denen Revolutions- und Stadttheorie ineinanderfließen, auf Deutsch zugänglich. Lefebvres Ansatz wird mit Blick auf sein Gesamtwerk kontextualisiert und von Aufsätzen zum historischen Hintergrund, zur Denkfigur des Festes sowie zum heterogenen Schreibstil des Autors begleitet. Fotografien aus dem Paris der Gegenwart verbinden bildpolitische Auseinandersetzung mit der Commune von 1871 mit zeitgenössischen Zugängen zu Fragen der Stadt.

Aktualisiert: 2023-06-15

> findR *

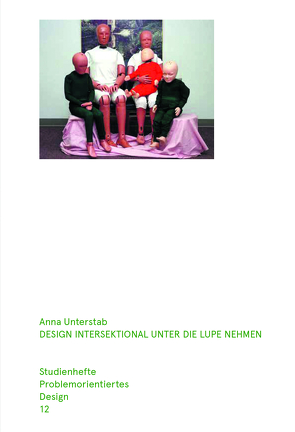

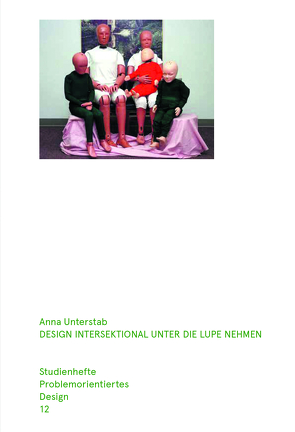

Was hat das Design von Flughafen-Ganzkörperscannern, Crashtest-Dummys und automatischen Seifenspendern gemeinsam? Diese Objekte wirken neutral und universal, aber sie (re)produzieren gender-binäre, sexistische und rassistische Ausschlüsse. Design wird so immer wieder – bewusst oder unbewusst – zum Komplizen in Diskriminierungsprozessen.

Um die eigene Positionalität als Gestalter*in zu verstehen und das eigene Design-Selbstverständnis kritisch zu hinterfragen, ist ein intersektionales Machtverständnis unverzichtbar, welches auf den Theorien des Schwarzen Feminismus der 80er und 90er beruht. Der Intersektionalitätsbegriff nach Kimberlé Crenshaw ist an der Schnittstelle „race/class/gender“ entstanden, um die komplexen Diskriminierungserfahrungen Schwarzer Frauen sichtbar zu machen und einen Analyserahmen für Mehrfachdiskriminierung zu schaffen.

Dieses Buch bietet einen Überblick darüber, wo und von wem Design und Intersektionalität schon zusammen gedacht und praktiziert werden. Es stellt alternative Designpraxen, Techniken und Kollektive vor, wie z.B. Respectful Design und Design Justice, die Design als emanzipatorisches Werkzeug reinterpretieren. In praxis-bezogenen Interviews mit intersektional feministisch agierenden Designer*innen wird untersucht, wie unterschiedlich ein „designing otherwise“ aussehen kann.

Aktualisiert: 2023-06-01

> findR *

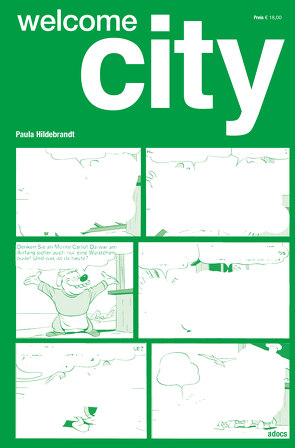

Was sind die ungeschriebenen Regeln einer Stadt, nach denen neu Ankommende nicht zu fragen wagen oder von denen sie gar nicht wissen, dass sie existieren? Wie sieht eine Willkommensstadt aus? Wie fühlt sie sich an und wie tickt sie?

Sommer 2015: Paula Hildebrandt begibt sich auf die Suche nach einer Sprache, um die Realität einer diversen Stadtgesellschaft in ihrem alltäglichen Irrsinn, ihrer verwirrenden Schönheit und Widersprüchlichkeit zu beschreiben. In ihren Erkundungen befasst sie sich mit dem Ankommen und Bleiben, mit Fragen nach Zugehörigkeit, den Grenzen und Ambivalenzen deutscher Willkommenskultur. Sie gerät in Konflikt mit Bürokratien und Behörden, prüft das Verhältnis zwischen Gastfreundschaft und bürgerschaftlichem Engagement. Dabei testet sie künstlerische Forschungsmethoden als Experimentalsystem: Einsickern, Escamouflage, Mikro-Aktionen als kleinste Verschiebungen in den Gewissheiten des Alltags. Es zeigt sich: Die Welcome City ist kein intellektueller Ort, kein politisches Programm, keine Fiktion und auch keine Utopie, sondern eine Stadt, die erst in der Begegnung erfahrbar wird.

In Texten und Bildern erzählt das Buch von persönlichen Erfahrungen in Hamburg zwischen 2015 und 2017. Empirisches und Spekulation, Fakt und Fiktion vermischen sich. Das Buch ist für all jene interessant, die nach künstlerischen Perspektiven und performativen Anordnungen in der Willkommensstadt suchen.

Aktualisiert: 2023-05-25

> findR *

„Bis zum heutigen Tag stellt die Commune den einzigen Versuch eines revolutionären Urbanismus dar“, schreibt Henri Lefebvre, während sich um ihn herum, an den Universitäten von Strasbourg und Nanterre, die Ereignisse von 1968 zusammenbrauen. In Auseinandersetzung mit der Pariser Commune von 1871 entdeckt Lefebvre das revolutionäre Potential urbaner Gesellschaften. Das Thema „Stadt“ rückt ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Er begeistert sich für frühe Formen zivilgesellschaftlicher Selbstorganisation und beschreibt die Bedeutung sozialräumlicher Widersprüche für die Entstehung revolutionärer Bewegungen. Das Buch La proclamation de la Commune, erschienen 1965, trägt die Spuren dieser vielfältigen Umbrüche in sich: Thematisch, stilistisch und im kleinsten sprachlichen Detail gleicht es einem steinbruchartigen Konvolut.

Baustelle Commune. Henri Lefebvre und die urbane Revolution von 1871 macht erstmalig zehn ausgewählte Abschnitte dieses Textes, in denen Revolutions- und Stadttheorie ineinanderfließen, auf Deutsch zugänglich. Lefebvres Ansatz wird mit Blick auf sein Gesamtwerk kontextualisiert und von Aufsätzen zum historischen Hintergrund, zur Denkfigur des Festes sowie zum heterogenen Schreibstil des Autors begleitet. Fotografien aus dem Paris der Gegenwart verbinden bildpolitische Auseinandersetzung mit der Commune von 1871 mit zeitgenössischen Zugängen zu Fragen der Stadt.

Aktualisiert: 2023-03-30

> findR *

Funke war einer der ersten Architekturkritiker, die dieses Genre in den 1960er-Jahren in die Feuilletons der noch jungen Bundesrepublik brachten. Seine Artikel in DIE ZEIT (1962–69 und 1980–86) und DER SPIEGEL (1970/71) über Architektur und Städtebau sind zugleich Berichte über ihre Zeit. Mit kritisch-fundiertem Blick und klarer, scharfer, auch gewitzter Sprache ordnen sie die Gegenstände der Architektur in gesellschaftspolitische Debatten ein, die bis heute prägend sind: die Anfänge, die Notwendigkeit, die Fehler, das Fehlen des sozialen Wohnungsbaus, der Ausverkauf von städtischen Entwicklungsflächen, die verwegenen Architekturprojekte vor politischem, sozialem oder kommerziellem Hintergrund, die Verbreitung des “internationalen Stils” oder die deutsche Planungsmisere.

Der mit zahlreichen Abbildungen versehene Band ist nicht nur für all jene von Interesse, die sich in den aktuellen Debatten zu Architektur und Stadtplanung weiterhin gültige feine Beobachtungen und grundlegende, scharfe Argumente aus einer zeitgenössischen Praxis wünschen. Es ist auch ein kritisches Geschichtsbuch, das die Gesellschaft in ihren Gebäuden erkennt. Zeig mir, wie du baust, und ich sage dir, wer du bist.

Aktualisiert: 2023-01-12

> findR *

Das Design Methods Movement war eine sehr unbeliebte Bewegung – so unbeliebt, dass sogar ihre Begründerinnen sich bald von ihr distanzierten. Hartnäckige Auseinandersetzungen über die Art und Weise des Entwerfens legten die politische Dimension von Gestaltung sowie die Notwendigkeit sehr weitgehender Partizipation offen. Die Entwurfsmethodik problematisierte sich selbst und hinterfragte die neutrale Expert*innenrolle von Entwerfer*innen zugunsten offenerer und intensiverer Beziehungen zur gesellschaftlichen Wirklichkeit – eine durchaus destruktive zentrale Forderung am Ende der Bewegung.

Das Buch folgt den Konflikten um die Begründbarkeit des Entwerfens von der HfG Ulm, Horst Rittel und Christopher Alexander aus in das Design Methods Movement und den dort engagierten Architekten wie John Habraken und die S.A.R, Yona Friedman oder die Architektur Machine Group. Dort wie auch im späteren deutschsprachigen Methodendiskurs um 1968, der von Jürgen Joedicke und der neugegründeten Arch+ geprägt wurde, sowie im kaum aufgearbeiteten Feld der methodisch motivierten Anwaltsplanung – vom Architects’ Renewal Committee Harlem und Urban Planning Aid Boston bis zur portugiesischen SAAL – lässt sich eine verdrängte engagierte und (selbst-)kritische Gestaltungspraxis rekonstruieren.

Der Band enthält umfangreiches, bislang unveröffentlichtes Bildmaterial aus dem Umfeld des Design Methods Movement.

Aktualisiert: 2023-01-12

> findR *

Was sind die ungeschriebenen Regeln einer Stadt, nach denen neu Ankommende nicht zu fragen wagen oder von denen sie gar nicht wissen, dass sie existieren? Wie sieht eine Willkommensstadt aus? Wie fühlt sie sich an und wie tickt sie?

Sommer 2015: Paula Hildebrandt begibt sich auf die Suche nach einer Sprache, um die Realität einer diversen Stadtgesellschaft in ihrem alltäglichen Irrsinn, ihrer verwirrenden Schönheit und Widersprüchlichkeit zu beschreiben. In ihren Erkundungen befasst sie sich mit dem Ankommen und Bleiben, mit Fragen nach Zugehörigkeit, den Grenzen und Ambivalenzen deutscher Willkommenskultur. Sie gerät in Konflikt mit Bürokratien und Behörden, prüft das Verhältnis zwischen Gastfreundschaft und bürgerschaftlichem Engagement. Dabei testet sie künstlerische Forschungsmethoden als Experimentalsystem: Einsickern, Escamouflage, Mikro-Aktionen als kleinste Verschiebungen in den Gewissheiten des Alltags. Es zeigt sich: Die Welcome City ist kein intellektueller Ort, kein politisches Programm, keine Fiktion und auch keine Utopie, sondern eine Stadt, die erst in der Begegnung erfahrbar wird.

In Texten und Bildern erzählt das Buch von persönlichen Erfahrungen in Hamburg zwischen 2015 und 2017. Empirisches und Spekulation, Fakt und Fiktion vermischen sich. Das Buch ist für all jene interessant, die nach künstlerischen Perspektiven und performativen Anordnungen in der Willkommensstadt suchen.

Aktualisiert: 2023-01-12

> findR *

Was haben urbane Freiräume mit Gewerberäumen und Wohnraum zu tun? All diese Räume können im Sinne des Gemeinwesens Stadt als Gemeingüter verstanden werden. Sie bilden unterschiedliche Raumtypen des Gemeinschaffen aus, wenn sie inklusiv und kollektiv angeeignet werden und funktionieren dann jenseits der Zuschreibungen von Öffentlich und Privat. Diese räumlichen Ressourcen der Stadt, ebenso wie die Regeln, Konventionen und sozialen Beziehungen, die das Zusammenleben in diesen Räumen organisieren, basieren auf einer Vorstellung von Eigentum, die sich am gemeinsamen Gebrauch und nicht am Gewinn orientiert.

Dagmar Pelger lotet das vielschichtige und auch widersprüchliche Potential des Konzeptes der Commons aus. Durch kartographische Bestandsaufnahmen an konkreten Orten in Berlin werden räumliche Phänomene und Zuschreibungen dieser Vergemeinschaftung sichtbar. Die interdisziplinär entstandenen Mappings geben Aufschluss über Typen, Prozesse und Regelwerke räumlichen Gemeinschaffens und zeigen damit auch Wege der Gestaltbarkeit von Stadt als Spatial Common auf.

Aktualisiert: 2023-01-12

> findR *

Was hat das Design von Flughafen-Ganzkörperscannern, Crashtest-Dummys und automatischen Seifenspendern gemeinsam? Diese Objekte wirken neutral und universal, aber sie (re)produzieren gender-binäre, sexistische und rassistische Ausschlüsse. Design wird so immer wieder – bewusst oder unbewusst – zum Komplizen in Diskriminierungsprozessen.

Um die eigene Positionalität als Gestalter*in zu verstehen und das eigene Design-Selbstverständnis kritisch zu hinterfragen, ist ein intersektionales Machtverständnis unverzichtbar, welches auf den Theorien des Schwarzen Feminismus der 80er und 90er beruht. Der Intersektionalitätsbegriff nach Kimberlé Crenshaw ist an der Schnittstelle „race/class/gender“ entstanden, um die komplexen Diskriminierungserfahrungen Schwarzer Frauen sichtbar zu machen und einen Analyserahmen für Mehrfachdiskriminierung zu schaffen.

Dieses Buch bietet einen Überblick darüber, wo und von wem Design und Intersektionalität schon zusammen gedacht und praktiziert werden. Es stellt alternative Designpraxen, Techniken und Kollektive vor, wie z.B. Respectful Design und Design Justice, die Design als emanzipatorisches Werkzeug reinterpretieren. In praxis-bezogenen Interviews mit intersektional feministisch agierenden Designer*innen wird untersucht, wie unterschiedlich ein „designing otherwise“ aussehen kann.

Aktualisiert: 2023-04-17

> findR *

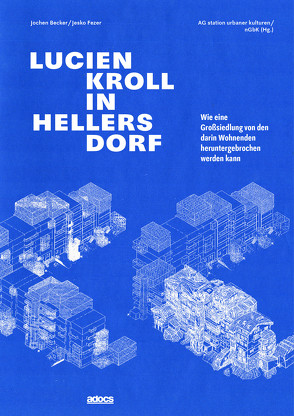

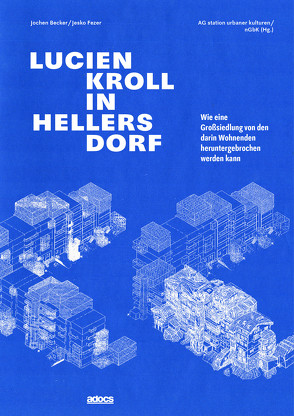

Auf Einladung der Berliner Wohnbaugesellschaft WoGeHe sollte der belgische Architekt Lucien Kroll 1994 die großdimensionierten Siedlungsformate von Berlin-Hellersdorf überarbeiten. Er entwickelte gemeinsam mit Anwohner*innen einen wilden Rück- und Umbauprozess des downscalings, was das modulare Prinzip der DDR-Großtafelbauweise für die Bewohner*innen adaptierbar machen sollte. 1996 erschien im Pariser Verlag L‘Harmattan die kleine französisch Dokumentationsbroschüre „ENFIN CHEZ SOI, Réhabilitation de Préfabriqués“ (ENDLICH ZU HAUSE, Sanierung von Fertigteilgebäuden). Eine deutsche Version für Hellersdorf sowie das deutschsprachige Publikum steht bis heute aus. Das Buch macht die Texte und das historische Bildmaterial allgemein zugänglich. Zudem ordnen Gespräche mit damals Beteiligten, Texte von Jochen Becker und Jesko Fezer sowie ein Bild-Essay des Fotografen Arne Schmitt den radikalen Planungsvorschlag Krolls in Geschichte und Gegenwart ein.

Jochen Becker arbeitet als Autor und Kurator in Berlin und ist Mitbegründer von metroZones und der station urbaner kulturen (Berlin-Hellerdorf). Zuletzt kuratierte er Chinafrika. under construction, Place Internationale sowie Mapping Along.

Jesko Fezer arbeitet als Gestalter und ist Professor für Experimentelles Design an der HFBK Hamburg. In Kooperation mit ifau realisiert er Architekturprojekte, er ist Mitbegründer der Buchhandlung pro qm sowie Teil der Kooperative für Darstellungspolitik.

Lucien Kroll (1927) ist ein belgischer Architekt, bei dessen Projekten die künftigen Nutzer*innen beteiligt sind. Sein bekanntestes Werk ist das Medical Faculty Housing an der Universität von Leuven, Belgien (1970-76).

Arne Schmitt ist Künstler und lebt in Köln und Zürich. Fotografie, Video und Text sind die Werkzeuge, mit denen er Konstellationen von Architektur und Geschichte, Stadt und Gesellschaft analysiert.

Aktualisiert: 2023-04-17

> findR *

Der Spielplatz Falkenhorst geht auf eine Initiative der Anwohner*innen des gleichnamigen Wohnkomplexes am Stadtrand von Köln zurück. Die von 1968 bis 1970 errichtete Anlage besteht aus fünf Erschließungseinheiten mit sieben bis 15 Geschossen und mit insgesamt 350 Wohnungen, die von dem privaten Bauunternehmer Joachim Hahlbeck als Eigentumswohnungen vermarktet wurden. Bei einem Kaufpreis von etwa 500 DM/qm waren die in Plattenbauweise errichteten Wohnungen vor allem für junge Familien attraktiv, die in der Regel aus anderen Gegenden in das wachsende, aber immer noch weitgehend dörflich geprägte Porz zogen. Den Texten von AG2 liegen Gespräche mit Klaus und Karin Gils und Dieter und Gerlinde Baumgart zugrunde; sie gehören zu den Initiator*innen des Spielplatzes. Klaus Gils war Vorsitzender der Interessengemeinschaft Im Falkenhorst e.V.

Aktualisiert: 2023-01-12

> findR *

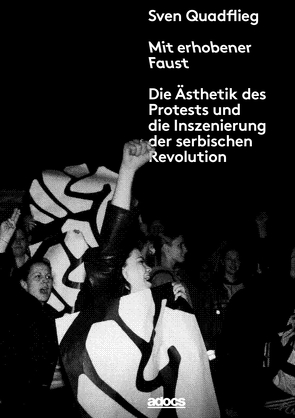

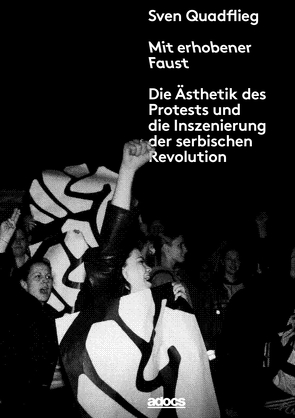

Politischer Widerstand und Protest ist nicht nur mit Inhalten, sondern auch mit Zeichen und Bildern verknüpft. Die Demonstrationen, Proteste und politischen Umbrüche der letzten Jahre können oftmals als große Inszenierungen verstanden werden, in denen einzelne Artefakte oder eine Collage aus ikonografischen Bildern, Zeichen, Reden und Forderungen das bleibende Bild der Ereignisse formen. Als müsse in einer Gesellschaft des Spektakels, in einer übergestalteten Welt, in der sich der Protest zwischen Popkultur und Markenkapitalismus behaupten muss, auch der Protest selbst spektakulär und gestaltet sein, so betten sich visuelle Codes des Protests oftmals in ein komplexes ästhetisches Gesamtbild ein. Basierend auf der serbischen Revolution des Jahres 2000 werden in dieser Arbeit die Ästhetik des politischen Protests und die Inszenierung des Widerstands als Bestandteile des Protests definiert, dokumentiert und gewertet. Dabei wird die Gestaltung nicht auf einzelne Zeichen, Artefakte oder Aktionen reduziert, sondern im komplexen Zusammenspiel von räumlichem und situativem Kontext und von Handlung und Reaktion betrachtet.

Aktualisiert: 2023-01-12

> findR *

Zwischen 2013 und 2019 verfolgten die in Wien und Vancouver lebenden Künstler*innen Sabine Bitter und Helmut Weber gemeinsam mit dem Frankfurter Stadtsoziologen Klaus Ronneberger die Standortverlagerung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt vom Stadtteil Bockenheim in das Westend. Ihre künstlerische Recherche verschränkt die soziologische Analyse des Standortwechsels mit fotografischen Rückblicken insbesondere auf die Campusarchitekturen des deutschen Architekten Ferdinand Kramer aus den 1950er und 1960er Jahren. Eine umfangreiche Zusammenstellung von Bildern erinnert an die emanzipatorischen Potenziale dieser in Bockenheim verloren gegangenen Architekturen und „Räume des Wissens“ der Universität. Gerade jetzt – angesichts ihrer Entzauberung durch die neoliberale unternehmerische Wende – fordern Bilder und Beiträge erneut ein Verständnis von Universität, das die einstigen Versprechen der Bildungsmoderne auf Emanzipation, Demokratisierung und „Bildung für alle“ einlösen kann.

Mit Texten von Ruth Horak, Klaus Ronneberger und Sabine Bitter & Helmut Weber.

Die Reihe Bildungsmoderne/Educational Modernism erscheint in Kooperation mit Edition Camera Austria, Graz.

Aktualisiert: 2023-01-12

> findR *

Während die 1990er Jahre Berlins als Kunst- und Kreativmetropole gerade dabei sind, Geschichte zu werden, führt das Buchprojekt eine Archäologie der von ihnen verbliebenen Dokumente und Überbleibsel durch: Diese Erforschung der 1990er Jahre beschäftigt sich mit einer Zwischenzeit, die als „jüngstvergangene“ (Walter Benjamin) noch keine verbindliche Geschichte geworden ist.

Mit Beiträgen von Ulrike Steglich, Stephan Geene, Bettina Allamoda, Waling Boers, Mo Loschelder, Manuel Zimmer, Carl Hegemann und Bernd Frank.

Aktualisiert: 2023-01-12

Autor:

Bettina Allamoda,

Waling Boers,

Knut Ebeling,

Bernd Frank,

Stephan Geene,

Carl Hegemann,

Heimo Lattner,

Mo Loschelder,

Annette Maechtel,

Ulrike Steglich,

Manuel Zimmer

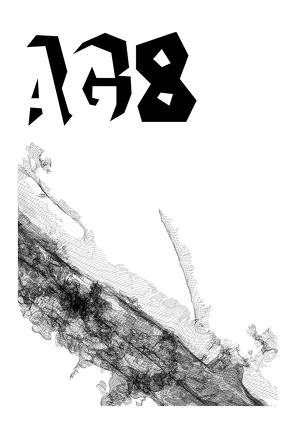

AG8 dokumentiert das Schadensbild der Berliner Straßenbäume auf einer etwa fünf Kilometer langen Strecke um den Park am Gleisdreieck. Das Straßenbaumkataster erfasst für diesen Abschnitt 440 Bäume. 98 Bäume sind in diesem Heft fotografisch als geschädigt, abgestorben oder gefällt dokumentiert – wovon zwölf im Kataster bereits nicht mehr geführt sind. Die Fotografien zeigen gleichwohl nur die augenfälligen Schäden. Unsichtbare oder unscheinbare Schäden – wie Stammfäule oder eine schwer abbildbare Kronenauslichtung – sind nicht erfasst. Anlass der Dokumentation ist die wahrnehmbare Schädigung der Bäume im Zuge langfristig rückläufiger Niederschlagsmengen und Grundwasserstände – verstärkt insbesondere seit dem sogenannten Dürresommer 2018. Die Fotos und Katasterdaten in diesem Heft stammen aus dem Herbst 2019.

AG8 enthält zwei Interviews mit Felix Weisbrich, Leiter des Straßen- und Grünflächenamts Friedrichs-hain-Kreuzberg, und Christoph Schaaf, ehemaliger stellvertretender Leiter des Grünflächenamts Tiergarten.

Aktualisiert: 2023-01-12

> findR *

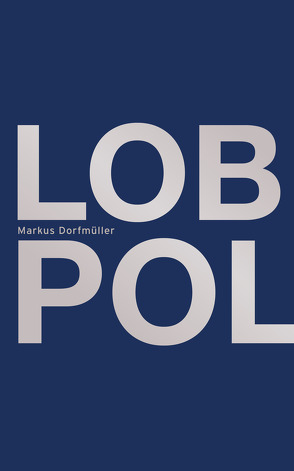

Hamburg im Sommer 2017, die Spitzendiplomatie der G20-Staaten trifft sich für ein Juliwochenende in der Hafenmetropole. Mit seiner Kamera dokumentiert der Fotograf Markus Dorfmüller die Arbeit der Polizei und den gesellschaftlichen Ausnahmezustand in diesen Tagen. Die neue Publikation kombiniert nun die entstandenen Fotografien mit einer Auswahl aus zirka 20.000 archivierten Twitter-Nachrichten, die auf den offiziellen Hashtag der Polizei #G20HAM17 Bezug nehmen und im Zusammenspiel mit den fotografischen Aufnahmen das Verhältnis der Stadtbewohner*innen zur Polizei beschreiben.

In seinem begleitenden Essay behandelt Marinus Reuter den engen Pakt, den die Metropole mit ihrer Polizeimacht bereits zur Zeit der Industrialisierung schloss, um ungestört expandieren zu können. Es entwickelt sich das Bild einer urbanen Landschaft, in der die launigen Gerüchte der sozialen Medien zum Revier moderner Polizei-Public-Relations werden, während auf den Straßen eine Renaissance der alten Schutzpolizei Einzug hält.

Aktualisiert: 2023-01-12

> findR *

Das Erstarken neurechter Bewegungen fordert die Designdisziplinen auf bislang ungewohnte Weise heraus. Denn der politische Erfolg der Neuen Rechten gründet sich zu wesentlichen Teilen auf gezielt eingesetzten Gestaltungsleistungen: auf effizientem Kommunikationsdesign in den Sozialen Medien, auf der subversiven Ästhetisierung von Protestaktionen, auf der gestalterischen Codierung ganzer Räume und auf einer Entpolitisierung der Gestaltung insgesamt.

Die DGTF-Tagung 2019 nahm diese Entwicklungen zum Anlass, den Blick auf die Instrumente der eigenen Designdisziplinen zu richten: Was bedeutet es für Gestalterinnen und Gestalter, in einer Gesellschaft tätig zu sein, in der Völkisches und Nationalistisches zeichenhaften Ausdruck erlangen? In der kulturelle Identitäten beschworen, Ethnopluralismus zelebriert und Fremdenhass salonfähig werden? In dieser Dokumentation wird die Rolle der Medien, die Aneignung von Räumen, die Funktion von Grafiken und Dingen sowie die Organisation von Interaktionen beleuchtet, um zu erörtern, in welchem Verhältnis Designpraktiken und neurechte Ideologien stehen.

Aktualisiert: 2023-01-12

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Oben: Publikationen von Adocs

Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,

Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Adocs was Sei suchen.

Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber

und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Adocs hat vielleicht das passende Buch für Sie.

Weitere Verlage neben Adocs

Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:

Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Adocs

Wie die oben genannten Verlage legt auch Adocs besonderes Augenmerk auf die

inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Nutzer von buch-findr.de:

Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?

Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben