Der stattliche Hof «Wellenberg» von 1786–1787 thront prominent auf einer Anhöhe etwas ausserhalb von Hombrechtikon. Als im Jahr 2006 dessen letzte Besitzerin, Alice Hofmann, ohne ein Testament oder Erben hinterlassen zu haben, starb, fiel ihr gesamter Besitz an den Kanton Zürich. So sah sich die kantonale Denkmalpflege auf einen Schlag mit einem renovationsbedürftigen Haus voller Möbel, Kleider und Schriftstücke konfrontiert – eine aussergewöhnliche Situation. Bei der Räumung und der darauffolgenden Inventarisierung und Auswertung des Hausrats und der Schriftstücke zeigte sich, dass das Haus seit seiner Erbauung immer im Besitz derselben Familie Schärer gewesen war.

Die Übernahme des «Wellenbergs» bot der kantonlen Denkmalpflege die einmalige Gelegenheit, die Geschichte des Hauses und seiner Bewohnerinnen und Bewohner exemplarisch nachzuzeichnen. Wie die Auswertung ergab, korrespondierte die prominiente Lage des Hauses mit dem Status der Familie Schärer: Unter den Vorfahren von Alice Hofmann fanden sich Richter und Politiker. Ebenfalls zeigte sich, dass der «Wellenberg» über Jahrzehnte eine Gastwirtschaft beherbergt hatte, aus der später eine überregional tätige Weinhandlung hervorging.

2012–2013 wurde der «Wellenberg» unter der neuen Eigentümerschaft sorgfälltig restauriert. Gleichzeitig wurden die Gebäude durch die Baudirektion des Kantons

Zürich unter Schutz gestellt. Mit der Monographie über den Hof «Wellenberg» in Hombrechtikon legt die kantonale Denkmalpflege das zwölfte Heft der seit 1998 erscheinenden Reihe der Kleinen Schriften zur Zürcher Denkmalpflege vor.

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Das Wagengrab von Oberstammheim-Geeren ist singulär für die Späthallstattzeit im Kanton Zürich und der übrigen Ostschweiz. Die imposante Grabanlage und die überlieferten Beigaben sprechen für eine herausragende Stellung des Bestatteten.

Die Nekropole liegt am südlichen Ende des Stammertals im Zürcher Weinland und wurde bei einem Prospektionsflug im Jahr 1997 entdeckt. Magnetikmessungen wiesen fünf Kreisgräben mit Durchmessern zwischen 27 und 42 m nach sowie bei vier Hügeln zentrale, rechteckige Gruben.

Im Frühjahr 2009 sondierte die Kantonsarchäologie Hügel 2 in der Flur Bachwasen und dokumentierte eine Grabgrube und die Verfärbung einer Holzkammer. Sie brach die Arbeiten ab, als die Aufhebung einer Grossgärtnerei zu Bodeneingriffen bei Hügel 5 in der Flur Geeren führte. Das bis Oktober 2009 ausgegrabene Grabmal war im Gelände nicht mehr sichtbar und vollständig eingeebnet. Der Kreisgraben hatte gemäss den Messungen einen Durchmesser von 35–40 m und konnte nur in einem Sondierschnitt erfasst werden.

90 cm unter der Ackeroberfläche zeichnete sich eine Grabgrube ab, in der eine quadratische Holzkammer mit 3,75 m Seitenlänge stand. In deren Mitte fanden sich spärliche Reste einer Körperbestattung, die antik beraubt war. 18 Pfeilspitzen lassen einen Mann vermuten. Beim Skelett lagen die Fragmente eines Gürtelblechs, eine Perle aus Lignit und die Fusszier einer Eisenfibel mit Goldeinlage. Ein 190 x 90 cm grosser Wagenkasten aus Eichenholz befand sich in der Nordecke der Kammer. Die Räder waren abmontiert und möglicherweise entlang der Südwestwand aufgereiht worden. Knöpfe und Nieten aus Bronze gehörten zum Riemenbesatz des Pferde- oder Wagengeschirrs. Die schlechte Erhaltung der Funde macht die zeitliche Einordnung des Grabs schwierig. Vergleichsfunde legen eine Datierung an das Ende der Stufe Ha D2 oder den Beginn von Ha D3 nahe.

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

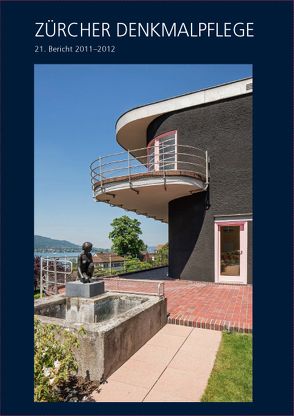

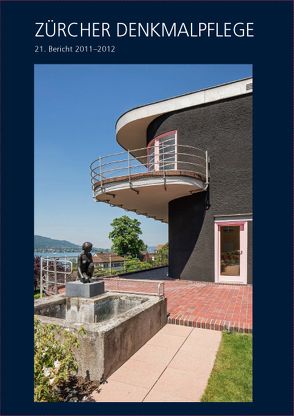

Der 21. Band der Reihe der Zürcher Denkmalpflege vermittelt einen facettenreichen Einblick in die Tätigkeit der kantonalen Fachstelle. Im Zeitraum 2011–2012 konnten zahlreiche Restaurierungen abgeschlossen werden. Die Mehrheit wurde mit namhaften Finanzmitteln aus dem eigens dafür eingerichteten Fonds unterstützt.

Den Auftakt macht ein Artikel zum Werkstoff Eternit und dessen Verbreitung im Kanton Zürich. Auslöser war der 2014 erfolgte Abbruch des 1920 von der Seidenweberei Stehli in Obfelden errichteten sog. Eternithauses. Der bestehende Schutz als Teil des Industrieensembles musste zuvor aufgrund der lebensgefährdenden Asbesthaltigkeit des Eternits aufgehoben werden.

Das Schwergewicht bilden 35 ausführliche Texte zu Einzelbauten und Ensembles, die in einer Zeitspanne von mehr als 500 Jahren entstanden sind. Die monografisch vorgestellten Objekte aus dem gesamten Kantonsgebiet stehen in ihrer typologischen Vielfalt exemplarisch für herausragende Werke unserer historischen Baukultur. In systematischer Form folgen der bauhistorischen Zeittafel die Renovationsund Restaurierungsberichte samt Dokumentations- und Quellenanhang. Rund 110 Kurzberichte zu denkmalpflegerisch begleiteten Massnahmen und zu zahlreichen Abbrüchen von bemerkenswerten Bauten runden den Band ab.

Einen typologischen Schwerpunkt bilden sechs restaurierte Sakralbauten, drei reformierte (Horgen, Küsnacht, Stäfa) und drei katholische (Turbenthal, Winterthur, Zürich-Hard) sowie zwei Pfarrhäuser, die zum Teil in spätmittelalterliche Zeit zurückreichen. Die öffentlichen Bauten vertritt neben dem Bezirksgebäude Bülach und dem Kindergarten in Elgg das baukünstlerisch herausragende, aufwändig restaurierte Palais Rechberg am Zürcher Hirschengraben aus der Zeit des Rokokos, das heute als Repräsentationssitz der Zürcher Regierung dient. Erstmals vorgestellt wird mit der instand gestellten Badeanlage «Im Moos» der Architekten Haefeli Moser Steiger ein öffentliches Freibad. Prominent vertreten sind verschiedene herausragende Wohn- bzw. Geschäftsbauten des 20. Jahrhunderts, u. a. das Wohnhaus «Friedheim» in Affoltern a.A., die Villa «Grünenberg» samt Parkanlage in Wädenswil, die Villa «Im Düggel» und die Villa Streiff, letztere beide in Küsnacht. Wiederum gelangen auch verschiedene Bauernhäuser, Bürgerhäuser und Schloss bauten (Hirzel, Berg a. I.) sowie industriegeschichtlich bedeutende Ensembles, Anlagen oder Infrastrukturbauten zur Darstellung. Dazu zählen das Kraftwerk Eglisau in Glattfelden, die abgebrannte ehemalige Spinnerei Zinggeler samt Villa und Springbrunnen in Richterswil, die Instandstellung des Streichwehrs beim Kraftwerk in Ottenbach oder die sog. Blacktenbrücke bei Bauma. Schliesslich ergänzen drei Kleinbauten den Band, die Speicher in Mettmenstetten, Uster und Winkel. Schmerzlich zu beklagen sind einige Abbrüche, darunter das sog. Schrämlihaus in Turbenthal oder der 1641 errichtete Bohlenständerspeicher in Seeb (Gde. Winkel).

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Der vorliegende 22. Band der seit 1961 veröffentlichten Reihe Zürcher Denkmalpflege beleuchtet die vielschichtige Tätigkeit der kantonalen Fachstelle in den Jahren 2013 und 2014. Innerhalb dieses Zeitraums gelang es, zahlreiche, teils aufwändige Restaurierungen öffentlicher wie privater Baudenkmäler mit Erfolg abzuschliessen. Eine deutliche Mehrheit der von der Denkmalpflege im Rahmen der Bauberatung und der Dokumentation begleiteten Arbeiten konnte mit Mitteln aus dem eigens dafür eingerichteten Fonds unterstützt werden. Vorgängige Archivabklärungen, restauratorische Untersuchungen, geschicktes Verhandeln mit der jeweiligen Bauherrschaft sowie baubegleitende Dokumentationen haben dazu beigetragen, angemessene denkmalpflegerische Lösungen zu entwickeln, Entscheide zu treffen und die Erkenntnisse über bedeutende Zürcher Baudenkmäler entscheidend zu vermehren. Die regelmässig erscheinenden Berichte bilden in konzentrierter Form gleichsam das Gedächtnis der Fachstelle. Sie erheben den Anspruch, all denjenigen Fachpersonen, die sich zukünftig wieder mit einem dieser historischen Bauwerke befassen, aber auch generell der Öffentlichkeit, als verlässliche Quelle zur Verfügung stehen zu können.

In einem einleitenden Artikel zeichnet Oliver Waddell als Informatiker und Historiker die Entwicklung von den mit damals üblichen Mitteln erarbeiteten Grundlagen aus der Frühzeit der kantonalen Denkmalpflege über die Einführung der Informatik im Betrieb bis hin zur heutigen Objektdatenbank (ODB) facettenreich nach. Dabei werden die rasanten Veränderungen am Arbeitsplatz innerhalb einer Generation deutlich. Im Zentrum der Abhandlung steht die Mitte 2017 von der Denkmalpflege in Betrieb genommene Objektdatenbank, die heute als wichtigstes elektronisches Gefäss im Arbeitsalltag unverzichtbar ist. 36 ausführliche Texte zu Einzelbauten und Ensembles, die in einem Zeitraum von rund 700 Jahren entstanden sind, bilden den Schwerpunkt der Publikation. Die monografisch präsentierten Objekte aus allen Gegenden des Kantons vertreten in ihrer typologischen Vielfalt, ob als Kleinbau oder als grosszügig konzipierte Anlage, exemplarisch einen Ausschnitt der historischen Zürcher Baukultur in Stadt und Land. Anhand der baugeschichtlichen Zeittafeln, der Massnahmenberichte und eines umfangreichen Dokumentations- und Quellenanhangs werden die Objekte, sei es der Speicher Habersaat in Aeugst a. A., die reich ausgestattete Villa «Am Gstad» in Thalwil oder die Psychiatrische Klinik «Hohenegg» ob Meilen, in systematischer Form präsentiert. Rund 130 Kurzberichte zu denkmalpflegerisch begleiteten Massnahmen und zu zahlreichen abgebrochenen Bauten runden den Band ab.

Diesmal bilden neben fünf katholischen wie reformierten Kirchenbauten (Dättlikon, Hinwil, Pfungen, Wetzikon, Winterthur-Veltheim) verschiedene Objekte der Infrastruktur, der Versorgung und des Verkehrs ein Schwergewicht. Dafür stehen unter anderen der frühere Kontrollturm auf dem Flugplatz Dübendorf, die markante ehemalige Spinnereianlage Blumer in Freienstein-Teufen, die Bahnhofanlage Illnau oder die Hauptpost in der Stadt Winterthur. Hier gelang auch die umfassende Restaurierung des baulich während langer Zeit arg vernachlässigten, kulturhistorisch bedeutenden Landsitzes «Schanzengarten» – ein eigentlicher Glücksfall. Leider waren die Bestrebungen aber nicht immer von Erfolg gekrönt, so z. B. beim bedauerlichen Abbruch des Wohnhauses Ritter in Erlenbach, dem bedeutenden Erstlingswerk von Architekt Max Ernst Haefeli aus dem Jahr 1925. Der Band schliesst mit einer Würdigung des Zürcher Güterbahnhofs, der nach langer Vorgeschichte dem gegenwärtig im Bau befindlichen kantonalen Polizei- und Justizzentrum (PJZ) weichen musste.

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

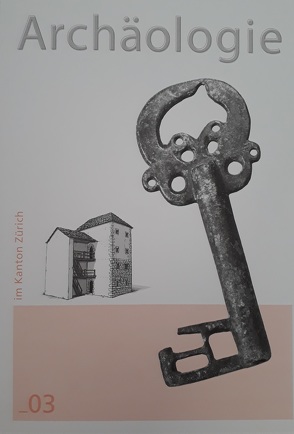

Der Band enthält fünf Beiträge von verschiedenen Autorinnen und Autoren zu archäologischen Projekten im Kanton Zürich. Die Zeitspanne reicht von der prähistorischen Zeit bis zum Mittelalter:

Eine jungsteinzeitliche Korbreuse von Maur-Schifflände

(Adrian Huber)

Neu entdeckte prähistorische Siedlungsspuren im Kiesgrubengebiet bei Marthalen

(Lukas Zingg, mit Beiträgen von Patrick Nagy und Elisabeth Langenegger)

Die Nutzung des Quellwassers von der Urdorfer Allmend in urgeschichtlicher und historischer Zeit

(Adina Wicki)

Neue Wandverkleidungen aus dem römischen Gutshof in Buchs ZH / Nouveaux placages de la villa romaine de Buchs ZH

(Yves Dubois, Natasha Hathaway, Beat Horisberger)

Der Limmat abgetrotzt. Mittelalterliche Häuser unter dem Zunfthaus zur Zimmerleuten

(Werner Wild, unter Mitarbeit von Christian Bader, mit einem Beitrag von Benedikt Zäch)

AutorInnen: Verschiedene

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Zürcher Archäologie, Heft 32

Die römische Fundstelle in Wetzikon-Kempten ist seit den 1780er-Jahren bekannt, erste Ausgrabungen sind aus dem 19. Jahrhundert dokumentiert. Eine detaillierte Beschreibung und Interpretation der Anlage ist aber erst seit den Sondierungen und Ausgrabungen in den 1990er-Jahren und 2003/2005 möglich. Der Gebäudekomplex setzt sich aus fünf Steinbauten zusammen, hinzu kommen isolierte Einzelbefunde an der Tösstalstrasse. Im Zentrum der Anlage steht Gebäude A, das auf Ständerbauten aus der Mitte des 1. Jh. n.Chr. zurückgeht, um 100 n.Chr. mit drei Gebäudeflügeln in Stein neu erbaut wurde und nach Bränden um 250 bzw. nach 270 abging. Eine Badeanlage mit Hypokaustheizung, Mörtelböden und Wandmalereien gehörten zu seiner Ausstattung. Die zahlreichen Malereifragmente erlauben die Rekonstruktion und inhaltliche Deutung der Wandbemalung. Etwa im gleichen Zeitraum existierte das viel kleinere Gebäude D. Bemerkenswert sind zwei im Verbund nach aussen umgestürzte Tuffsteinmauern, aus denen sich ein Gebäudehöhe von mindestens 3 m errechnen lässt. Aus dem Brandschutt dieses Gebäudes stammen zwei grosse, X-förmige Beschläge, Querbänder und zahlreiche Nägel aus Eisen, die zu einer Türe gehörten.

Die Anlage in Kempten bezeichnete man zunächst als Vicus oder Gutshof. Nach den neusten Erkenntnissen trifft beides nicht zu. Die isolierte Lage und das weitgehende Fehlen von landwirtschaftlich genutzten Bauten sprechen gegen diese Interpretationen. Aufgrund des Standorts an der vermuteten römischen Strasse von Kempraten am Zürichsee nach Winterthur, der dreiflügeligen Struktur von Gebäude A und der Zusammensetzung des Fundmaterials geht man heute davon aus, dass es sich um eine Raststation handelt.

Autor/Autorin: Daniel Käch, Ines Winet

Zürcher Archäologie, Heft 32 (2015)

196 S., 81 Abb., 34 Taf.

Format 210 x 297 mm

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Zürcher Archäologie, Heft 33

Forschungen im Zentrum des Vicus Vitudurum

Ausgrabungen an der Römerstrasse 169a und 173 sowie andere kleine Untersuchungen

Gegenüber dem Kirchhügel von Oberwinterthur lag das Zentrum des antiken Vicus Vitudurum. Die Siedlungsverdichtung in diesem Quartier seit den frühen 1990er-Jahren löste zahlreiche archäologische Untersuchungen aus. Das vorliegende Heft beschreibt die Ausgrabungen auf den Parzellen Römerstrasse 169a und 173 ausführlich, aber auch kleinere Flächen an der Lindbergstrasse 2 sowie an der Römerstrasse 165 und 175 werden vorgelegt.

Die ausgegrabenen Strukturen lassen deutliche Spuren der römischen Siedlungsplanung erkennen. Das Land wurde bei der Gründung des Vicus in Parzellen aufgeteilt, die während der ganzen römischen Epoche bestehen blieben. Ihre Orientierung behielten die Gebäude durch alle Phasen bei. Wohl ab mittelaugusteischer Zeit, kurz vor der Zeitenwende, standen in diesem Quartier erste Holzbauten. An der Römerstrasse 173 liessen sich insgesamt fünf Holzphasen fassen. Auf diese folgte im dritten Viertel des 1. Jh. das bisher älteste bekannte Steingebäude im Vicus. Bei der Römerstrasse 169a und der Lindbergstrasse 2 kamen Steinbauten ab 70/80 n.Chr. hinzu. Die römische Siedlungsabfolge bricht an der Römerstrasse 173 am Ende des 2. Jh. ab. An der Römerstrasse 169a dagegen blieben Steingebäude bis in die zweite Hälfte des 3. Jh. erhalten.

Das Quartier lag am höchsten Punkt des Vicus gegenüber dem sakralen Zentrum von Vitudurum. Die Qualität der Steingebäude unterstreicht die besondere Bedeutung des Standorts: Mörtelböden und farbige Wandmalereien zierten die Behausungen. Handwerker sind denn auch an dieser Lage kaum nachgewiesen, hier residierten die vornehmeren und wohlhabenderen Vicusbewohner.

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Der stattliche Hof «Wellenberg» von 1786–1787 thront prominent auf einer Anhöhe etwas ausserhalb von Hombrechtikon. Als im Jahr 2006 dessen letzte Besitzerin, Alice Hofmann, ohne ein Testament oder Erben hinterlassen zu haben, starb, fiel ihr gesamter Besitz an den Kanton Zürich. So sah sich die kantonale Denkmalpflege auf einen Schlag mit einem renovationsbedürftigen Haus voller Möbel, Kleider und Schriftstücke konfrontiert – eine aussergewöhnliche Situation. Bei der Räumung und der darauffolgenden Inventarisierung und Auswertung des Hausrats und der Schriftstücke zeigte sich, dass das Haus seit seiner Erbauung immer im Besitz derselben Familie Schärer gewesen war.

Die Übernahme des «Wellenbergs» bot der kantonlen Denkmalpflege die einmalige Gelegenheit, die Geschichte des Hauses und seiner Bewohnerinnen und Bewohner exemplarisch nachzuzeichnen. Wie die Auswertung ergab, korrespondierte die prominiente Lage des Hauses mit dem Status der Familie Schärer: Unter den Vorfahren von Alice Hofmann fanden sich Richter und Politiker. Ebenfalls zeigte sich, dass der «Wellenberg» über Jahrzehnte eine Gastwirtschaft beherbergt hatte, aus der später eine überregional tätige Weinhandlung hervorging.

2012–2013 wurde der «Wellenberg» unter der neuen Eigentümerschaft sorgfälltig restauriert. Gleichzeitig wurden die Gebäude durch die Baudirektion des Kantons

Zürich unter Schutz gestellt. Mit der Monographie über den Hof «Wellenberg» in Hombrechtikon legt die kantonale Denkmalpflege das zwölfte Heft der seit 1998 erscheinenden Reihe der Kleinen Schriften zur Zürcher Denkmalpflege vor.

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Das Wagengrab von Oberstammheim-Geeren ist singulär für die Späthallstattzeit im Kanton Zürich und der übrigen Ostschweiz. Die imposante Grabanlage und die überlieferten Beigaben sprechen für eine herausragende Stellung des Bestatteten.

Die Nekropole liegt am südlichen Ende des Stammertals im Zürcher Weinland und wurde bei einem Prospektionsflug im Jahr 1997 entdeckt. Magnetikmessungen wiesen fünf Kreisgräben mit Durchmessern zwischen 27 und 42 m nach sowie bei vier Hügeln zentrale, rechteckige Gruben.

Im Frühjahr 2009 sondierte die Kantonsarchäologie Hügel 2 in der Flur Bachwasen und dokumentierte eine Grabgrube und die Verfärbung einer Holzkammer. Sie brach die Arbeiten ab, als die Aufhebung einer Grossgärtnerei zu Bodeneingriffen bei Hügel 5 in der Flur Geeren führte. Das bis Oktober 2009 ausgegrabene Grabmal war im Gelände nicht mehr sichtbar und vollständig eingeebnet. Der Kreisgraben hatte gemäss den Messungen einen Durchmesser von 35–40 m und konnte nur in einem Sondierschnitt erfasst werden.

90 cm unter der Ackeroberfläche zeichnete sich eine Grabgrube ab, in der eine quadratische Holzkammer mit 3,75 m Seitenlänge stand. In deren Mitte fanden sich spärliche Reste einer Körperbestattung, die antik beraubt war. 18 Pfeilspitzen lassen einen Mann vermuten. Beim Skelett lagen die Fragmente eines Gürtelblechs, eine Perle aus Lignit und die Fusszier einer Eisenfibel mit Goldeinlage. Ein 190 x 90 cm grosser Wagenkasten aus Eichenholz befand sich in der Nordecke der Kammer. Die Räder waren abmontiert und möglicherweise entlang der Südwestwand aufgereiht worden. Knöpfe und Nieten aus Bronze gehörten zum Riemenbesatz des Pferde- oder Wagengeschirrs. Die schlechte Erhaltung der Funde macht die zeitliche Einordnung des Grabs schwierig. Vergleichsfunde legen eine Datierung an das Ende der Stufe Ha D2 oder den Beginn von Ha D3 nahe.

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Dieser Band zeichnet erstmals ein Gesamtbild des römischen Zürich in der Mittel- und Spätkaiserzeit vom 1. bis 5. Jahrhundert. Er zeigt den Aufschwung, den die Kleinstadt am Ausfluss des Zürichsees erfuhr, und wie sie vom Lindenhofhügel hinab an die Limmat wuchs und sich auf deren rechtes Ufer ausdehnte. Etwa 200 Jahre lang prosperierte Turicum als Zollstation an der Transportroute von den Bündner Alpen in die nördlicheren Rheinprovinzen und als regionales Handelszentrum. Dann setzte eine Zeit des Umbruchs ein, in der sich die Bevölkerung in das neu errichtete Kastell im alten Siedlungskern auf dem Lindenhof und seine Umgebung zurückzog. Danach dünnen die Spuren aus und verweisen vage auf neue Siedlungsformen. Die Darstellung beruht auf der Sichtung und Neuauswertung der sehr heterogenen Dokumentationen und Materialien aus über 200 archäologischen Grabungen mit mittel- und spätkaiserzeitlichen Siedlungsspuren. Die Bündelung der Funde und Befunde nach topographischen und funktionalen Aspekten ermöglichte es, grabungsübergreifende Phasen zu definieren und viele Strukturen absolut zu datieren. So entstand ein räumlich und zeitlich differenziertes Bild der Siedlungsentwicklung. Ergänzt wird dieses Bild durch eine Untersuchung zur Landschaftsgeschichte, eine Auswertung der Münzfunde – insbesondere eines spätrepublikanischen Aureus – sowie durch Studien zum römischen Zollwesen, zur Graffitikultur und zu den Wandmalereien. Eine umfassende Auswertung des Goldschmuckfunds von Zürich-Oetenbach samt Materialanalysen rundet die Arbeit ab. Das Resultat ist ein facettenreiches Bild Turicums und seines gesellschaftlichen Lebens im 1. bis 5. Jahrhundert. Der neu vorliegende Band schliesst an Band 39 (Zürich in der Spätlatène- und frühen Kaiserzeit, 2009) an. Zusammen bilden die beiden Werke den Rahmen, in den alle künftigen Funde und Befunde zum keltischen und römischen Zürich einzuordnen sein werden.

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Zürich-Parkhaus Opéra gehört zu den grössten zusammenhängend ergrabenen neolithischen Feuchtbodenfundstellen des Alpenraums. Aus über 3000 m2 wurden von April 2010 bis Januar 2011 enorme Fundmengen geborgen. Die Mehrheit der Funde stammt aus der um 3165 v.Chr. datierenden Schicht 13 und ergibt ein repräsentatives und typisches Horgener Inventar.

Band 2 zur Auswertung von Zürich- Parkhaus Opéra stellt diese Funde vor: Horgener Keramik, Steinbeilklingen, Silices, Felsgesteinsartefakte, Holz-, Knochen- und Hirschgeweihartefakte sowie Textilien, Textilkeramik und wenige jungneolithische, schnurkeramische, spätbronzezeitliche und nicht datierbare Funde. Die Beschreibung erfolgt nach Materialien getrennt und mit zahlreichen Verteilungsplänen. Neben der typologischen Vorlage der Funde werden bei den Silices, Steinbeilen, Felsgesteins- und Holzartefakten auch Rohmaterialanalysen vorgestellt. Der Band schliesst mit einem umfangreichen Tafelteil ab.

Zu den herausragenden Funden von Zürich-Parkhaus Opéra zählen ein grösseres Fragment eines Fischernetzes samt Netzschwimmer, ein Umhang, zwei Hüte sowie zwei flüchtig gearbeitete, nicht funktionstüchtige Bögen mit Rindenapplikation, die zur Definition eines neuen Bogentyps «Opéra» (symbolische Bögen) führten. Eine besondere Herausforderung stellten die zwei Tonnen Horgener Keramik dar. Die reduzierte, aber gezielte Passscherbensuche liess trotz der enormen Materialmenge Keramikstile erkennen.

Kombiniert mit den Verteilungsplänen erlaubt die repräsentative Fundmenge erste Überlegungen zur Dorforganisation: So zeigen etwa Beitel, Holme sowie hölzerne Schalen und Schöpfer Auffälligkeiten in der Verteilung, die auf spezifische Arbeitsteilung schliessen lassen.

Die Fundvorlage in Band 2 schliesst an Band 1 der Auswertung von Zürich- Parkhaus Opéra (Befunde, Schichten und Dendroarchäologie) an. Im abschliessenden Band 3 (erscheint 2017) folgen weitere naturwissenschaftliche Analysen und eine material- und disziplinenübergreifende Synthese.

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Der 21. Band der Reihe der Zürcher Denkmalpflege vermittelt einen facettenreichen Einblick in die Tätigkeit der kantonalen Fachstelle. Im Zeitraum 2011–2012 konnten zahlreiche Restaurierungen abgeschlossen werden. Die Mehrheit wurde mit namhaften Finanzmitteln aus dem eigens dafür eingerichteten Fonds unterstützt.

Den Auftakt macht ein Artikel zum Werkstoff Eternit und dessen Verbreitung im Kanton Zürich. Auslöser war der 2014 erfolgte Abbruch des 1920 von der Seidenweberei Stehli in Obfelden errichteten sog. Eternithauses. Der bestehende Schutz als Teil des Industrieensembles musste zuvor aufgrund der lebensgefährdenden Asbesthaltigkeit des Eternits aufgehoben werden.

Das Schwergewicht bilden 35 ausführliche Texte zu Einzelbauten und Ensembles, die in einer Zeitspanne von mehr als 500 Jahren entstanden sind. Die monografisch vorgestellten Objekte aus dem gesamten Kantonsgebiet stehen in ihrer typologischen Vielfalt exemplarisch für herausragende Werke unserer historischen Baukultur. In systematischer Form folgen der bauhistorischen Zeittafel die Renovationsund Restaurierungsberichte samt Dokumentations- und Quellenanhang. Rund 110 Kurzberichte zu denkmalpflegerisch begleiteten Massnahmen und zu zahlreichen Abbrüchen von bemerkenswerten Bauten runden den Band ab.

Einen typologischen Schwerpunkt bilden sechs restaurierte Sakralbauten, drei reformierte (Horgen, Küsnacht, Stäfa) und drei katholische (Turbenthal, Winterthur, Zürich-Hard) sowie zwei Pfarrhäuser, die zum Teil in spätmittelalterliche Zeit zurückreichen. Die öffentlichen Bauten vertritt neben dem Bezirksgebäude Bülach und dem Kindergarten in Elgg das baukünstlerisch herausragende, aufwändig restaurierte Palais Rechberg am Zürcher Hirschengraben aus der Zeit des Rokokos, das heute als Repräsentationssitz der Zürcher Regierung dient. Erstmals vorgestellt wird mit der instand gestellten Badeanlage «Im Moos» der Architekten Haefeli Moser Steiger ein öffentliches Freibad. Prominent vertreten sind verschiedene herausragende Wohn- bzw. Geschäftsbauten des 20. Jahrhunderts, u. a. das Wohnhaus «Friedheim» in Affoltern a.A., die Villa «Grünenberg» samt Parkanlage in Wädenswil, die Villa «Im Düggel» und die Villa Streiff, letztere beide in Küsnacht. Wiederum gelangen auch verschiedene Bauernhäuser, Bürgerhäuser und Schloss bauten (Hirzel, Berg a. I.) sowie industriegeschichtlich bedeutende Ensembles, Anlagen oder Infrastrukturbauten zur Darstellung. Dazu zählen das Kraftwerk Eglisau in Glattfelden, die abgebrannte ehemalige Spinnerei Zinggeler samt Villa und Springbrunnen in Richterswil, die Instandstellung des Streichwehrs beim Kraftwerk in Ottenbach oder die sog. Blacktenbrücke bei Bauma. Schliesslich ergänzen drei Kleinbauten den Band, die Speicher in Mettmenstetten, Uster und Winkel. Schmerzlich zu beklagen sind einige Abbrüche, darunter das sog. Schrämlihaus in Turbenthal oder der 1641 errichtete Bohlenständerspeicher in Seeb (Gde. Winkel).

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Jungsteinzeitliche Ufersiedlungen im Zürcher Seefeld

Ausgrabungen Kanalisationssanierung, Pressehaus, AKAD und Utoquai

Band 3: Die Siedlungsgeschichte

«Band 3: Die Siedlungsgeschichte» bietet die erste umfassende Übersicht über das neolithische

Siedlungsgeschehen im Zürcher Seefeld. Basis dazu bilden die Befundauswertungen der Grabungen

Zürich-Kanalisationssanierung Seefeld (KanSan, 1986–1988), Zürich-AKAD (1978–1979), Zürich-

Pressehaus (1975–1976), Zürich-Utoquai Färberstrasse (1962–1964), Zürich-Seewarte (1962) und

Zürich-Utoquai Panorama (1928–1929) sowie weitere Bohrungen und kleinflächige Eingriffe.

Die Befunde und Lehme der bis zu 90 Jahre zurückliegenden Grabungen werden – wo die qualitativ

sehr unterschiedlichen Dokumentationen es zulassen – beschrieben und interpretiert, die Kulturschichten

miteinander korreliert und ihre Ausprägungen analysiert. Manche Schichten liessen sich

über mehrere hundert Meter verfolgen und zeigen in einmaliger Weise, wie unterschiedlich ein

und dieselbe Schicht ausgeformt sein kann. Die Pfahlfeldanalyse war nur eingeschränkt möglich.

Die Dendrochronologie erlaubte aber Anpassungen bei der Datierung der Schichten, und wo keine

befriedigende Korrelation von Daten und Schichten möglich war, wurde die zeitliche Einordnung

mittels Keramiktypologie versucht. Grabungsübergreifend wurden zehn separate Siedlungsphasen

zwischen 3875 und 2675 v.Chr. identifiziert.

Im Syntheseteil werden die Ergebnisse zusammengeführt. Die Siedlungsphasen und die Siedlungsdynamik

werden unter Einbezug der benachbarten Fundstellen Zürich-Mozartstrasse und Zürich-

Parkhaus Opéra dargelegt und die neuen Erkenntnisse schliesslich auch im Hinblick auf Unterschiede

zu früheren Publikationen zum Seefeld – als nötige Korrektive – diskutiert.

Die Monographienserie zu den jungsteinzeitlichen Ufersiedlungen im Seefeld begann 1993 und

1994 mit der Keramikauswertung (Bd. 1) und einem Tafelband verschiedener Funde (Bd. 2). Dieser

dritte Band schliesst die Auswertung der archäologischen Grabungen am rechten Seeufer in der

Stadt Zürich einstweilig ab.

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Die vorliegende Monographie ist der Villa Patumbah an der Zollikerstrasse 128 in Zürich gewidmet. 56 Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Fachgebieten haben an diesem Buchprojekt mitgewirkt. Sie legen die aktuellsten Kenntnisse zur Geschichte des Baus und des Parks dar und stellen die 2010 –2013 erfolgten, aufwändigen Restaurierungsarbeiten vor. Die Monographie 'Die Villa Patumbah in Zürich – Geschichte und Restaurierung' mit dem beigelegten Film von Renata Münzel zu den Restaurierungsarbeiten erscheint als Band 7 in der Reihe der Monographien der Zürcher Denkmalpflege.

Im Kapitel zur Bau- und Besitzergeschichte geht Adrian Knoepfli auf die Entwicklung von Riesbach im 19. Jahrhundert, die in Zürich ansässige Familie Grob und den Lebenslauf des Bauherrn Carl Fürchtegott Grob ein. Seit 1869 lebte er auf der Insel Sumatra und erwirtschaftete mit dem Anbau von Tabak ein immenses Vermögen. Andreas Zangger beschreibt die Organisation der Plantagenwirtschaft, die Konflikte der Europäer mit der einheimischen Bevölkerung und die Behandlung der Menschen als Ware. Zurück in Zürich, erwarb Grob ein Grundstück in Riesbach und beauftragte die Architekten Chiodera & Tschudy mit dem Bau einer Villa mit Ökonomiegebäude. Nach seinem Tod 1893 schenkten die Witwe und die beiden Töchter die Liegenschaft 1911 dem Diakoniewerk Neumünster. Die Villa diente fortan als Erholungs- und Altersheim. Nach der Schliessung erwarb sie die Stadt Zürich 1977. Zu Beginn der 1980er Jahre bestand ein Projekt für die Bebauung der südlichen Parkhälfte mit einem Altersheim. Anwohner und die Zürcherische Vereinigung für Heimat schutz lancierten eine Volksinitiative zum Schutz des Patumbah-Parks, der die Stimmberechtigten 1985 zu stimmten. Der Stiftung zur Erhaltung des Patumbah-Parkes gelang es, die nördliche Parkhälfte zu erwerben. 2006 konnte sie auch die Villa mit dem Nebengebäude und dem südlichen Parkteil übernehmen. Nach aufwändiger Suche hatte sie eine Investorin gefunden, die bereit war, nur die Ränder der nördlichen Parkhälfte entlang der Zolliker- und der Mühlebachstrasse zu bebauen, und mit dem Schweizer Heimatschutz einen künftigen Mieter für die Villa. Judith Rohrer behandelt die Entwicklung der Parkanlage von Evariste Mertens, die mit dem Verkauf der nördlichen Parkhälfte 1929 eine einschneidende Zäsur erfuhr. Die südliche Parkhälfte wurde in den Jahren 1986–1992 von der Zürcher Gartendenkmalpflege instand gestellt und teilweise rekonstruiert. Nach langjährigen Bemühungen gelang es, die landschaftliche Kammer in der nördlichen Parkhälfte zu erhalten und zu restaurieren. Die Villa Patumbah war das erste Gebäude in der Schweiz, an dem die neue Mineralfarbentechnik angewendet wurde. Einige Beiträge widmen sich den Restaurierungsund Konservierungsarbeiten im Innern. Seit der Übernahme der Villa durch das Diakoniewerk waren die Wände und Decken mit Ausnahme derjenigen in den drei repräsentativen Räumen im Erdgeschoss mehrfach überstrichen worden. Im Rahmen der Restaurierung 2010–2013 galt es, die originalen Malereien möglichst vollständig freizulegen. Die Autoren analysieren die unterschiedlichen Schadens bilder und begründen ihre Mass nahmen.

Zürcher Denkmalpflege Monographie 7

416 Seiten, reich illustriert

Format 215 x 303 mm, gebunden, inkl. DVD

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Zürich-Parkhaus Opéra übertrifft vergleichbare Fundstellen deutlich an Fläche und Fundmenge und erlaubt dank der Repräsentativität und hohen Datendichte Einblicke in die Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt der damaligen Bevölkerung. Der vorliegende Band präsentiert die Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Analysen – erstmals in der Feuchtbodenarchäologie unter Einbezug der Chironomiden- und Cladocerenfossilien sowie ausführlicherer Mykologie – und führt die Erkenntnisse der gesamten Auswertung dieser vor allem horgenzeitlichen Fundstelle in einer Synthese zusammen. Die taphonomischen Resultate aller Disziplinen belegen, dass die Ablagerung der Kulturschichten auf dem grössten Teil der Grabungsfläche ganzjährig unter Wasser erfolgte. Die archäobiologischen Ergebnisse bestätigen die eminente wirtschaftliche Bedeutung von Getreide und Rindern, zeigen aber auch, dass die Rolle von Erbsen und Sammelpflanzen bislang unterschätzt wurde. Pollenuntersuchungen, Dendrotypologie und Archäobotanik zeichnen ein detailliertes Bild der menschlichen Eingriffe in die Naturlandschaft. So erhöhten die Siedler zu Beginn einer Siedlungsphase die Produktivität ihrer Umgebung durch gezielte Eingriffe. Das Optimum war nach frühestens 15 bis 20 Jahren erreicht, dann sank die Produktivität und nach etwa 250 Jahren wurde eine neue Region vorbereitet. Vieles deutet darauf hin, dass wirtschaftlich spezialisierte Nebensiedlungen zusammen einen komplexeren Siedlungsverbund bildeten. Die Siedler bedienten sich über weite Teile Europas verbreiteter Symbole, nahmen aber viele Entwicklungen der Westschweiz und am Bodensee nicht auf. Die Fundverteilungen und -typologie sowie die Siedlungsstruktur lassen auf verschiedene soziale Einheiten innerhalb von Parkhaus Opéra schliessen. Diesen dritten und letzten Band zu Zürich-Parkhaus Opéra runden ein kritischer Rückblick auf Organisation und Ablauf von Grabung und Auswertung, Empfehlungen für künftige Grabungen sowie Ausblicke auf weiterführende Forschungsfragen ab.

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Neolithische und bronzezeitliche Gewebe und Geflechte

Die Funde aus den Seeufersiedlungen im Kanton Zürich

Bis ins Jahr 2006 wurden im Kanton Zürich 1031 neolithische und bronzezeitliche Gewebe und Geflechte aus den feuchten Schichten von 30 Ufersiedlungen dokumentiert. Die meisten Funde stammen aus neolithischen Schichten, die von der Egolzwiler Kultur (ca. 4300–4000 v.Chr.) bis in die Schnurkeramik-Kultur (ca. 2750–2400 v.Chr.) datiert werden. Nur wenige Objekte, nämlich 36, sind spätbronzezeitlich. Aus der Frühbronzezeit liegt bisher nur ein Objekt vor, womit eine grosse Lücke zwischen den jüngsten neolithischen und den spätbronzezeitlichen Funden besteht.

Dieser Fundkorpus ist einmalig in ganz Europa und stellt die grösste Menge so früher Textilien in einer derartigen chronologischen Breite dar. Die technischen Veränderungen bei den beiden grossen Gruppen, den Maschenstoffen und den Zwirngeflechten, sind an diesen Objekten sehr gut zu belegen. Der Fundbestand dokumentiert die Herstellung und die Funktion von Geweben und Geflechten und ist somit Bestandteil dieser frühen Kulturen. Er bietet damit wichtige Grundlagen zu einer Geschichte textiler Techniken. Als Materialien dominieren die Baumbaste, allen voran Linden- und Eichenbast; Lein kann von den ältesten Funden an nachgewiesen werden.

Insgesamt geht die Entwicklung der Textilien im Neolithikum langsam voran. Erst mit dem Aufkommen der Schafwolle als Rohstoff für die Bekleidung in der Bronzezeit ändert sich Grundsätzliches: Fell als Wärmeschutz und Bastmäntel als Wetterschutz machen gewebter Wollbekleidung Platz. Wolle war zudem leichter zu verarbeiten und spätestens ab der Mittelbronzezeit war sie auch als weisse, färbbare Faser erhältlich. Bei den Kleidern waren Farben seitdem nicht mehr wegzudenken.

Autorinnen: Antoinette Rast-Eicher, Anne Dietrich

Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 46 (2015)

290 S., 310 Abb., 110 Taf.

Format 210 x 297 mm, gebunden, laminiert

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Keltische und römische Eliten im zürcherischen Furttal

Gräber, Strassen und Siedlungen von der Frühbronzezeit bis in die Neuzeit: Ergebnisse der Rettungsgrabungen 2009–2014 in Regensdorf-Geissberg/Gubrist

Dass der Gubrist nicht länger ein chronisches Nadelöhr im schweizerischen Autobahnnetz bleibt, dafür wird dereinst die dritte Tunnelröhre durch den Molasserücken dieses Namens sorgen. Für eine veritable archäologische Überraschung sorgten indes die Ausgrabungskampagnen, welche die Kantonsarchäologie Zürich zwischen 2009 und 2014 durchgeführt hat. Untersucht wurde eine Fläche von rund 12500 m² auf einem als Installationsplatz für den Tunnelbau vorgesehenen Gelände am Fuss des Gubrists in der Gemeinde Regensdorf ZH. Unerwartet war insbesondere die erstaunliche Dichte von Befunden aus zum Teil in der Region, aber auch überregional wenig bekannten Epochen.

Die zeitliche Spanne reicht dabei vom Mesolithikum bis in die Neuzeit, den Schwerpunkt bildet aber eine Nekropole mit vier Körpergräbern aus der Mittellatènezeit sowie mehreren spätlatènezeitlichen und römischen Brandgräbern, die zum Teil mit Grabdenkmälern ausgezeichnet gewesen waren. Qualitativ hochstehende Grabbeigaben, Südimporte, die Mitgabe von Pferden sowie bislang in unserer Region nicht nachgewiesene Bezüge der Grabarchitektur nach Italien (Exedrafassade) unterstreichen die herausragende Stellung der spätlatènezeitlichen Gräber der vorliegenden Fundstelle.

Ebenfalls aufgedeckte Siedlungsbefunde dürften zu einem keltischen Gehöft bzw. einem typischen römischen Gutshof gehört haben. Gräber und Siedlungsreste sprechen für eine Standortkontinuität einer wohl als aristokratisch zu bezeichnenden Elite über die Zäsur von Bibracte hinweg an einer wichtigen Verkehrsverbindung zwischen Zürich und Baden bzw. Windisch. Die mehrfach erneuerten Trassees des im Areal gefassten Strassenzugs legen beredtes Zeugnis ab von deren Nutzung bis ins Hochmittelalter, als die Regensberger 400 m nördlich der Fundstelle die Altburg errichteten.

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Rheinau und Altenburg - das ist mehr als eine Benediktinerabtei und ein keltisches Doppeloppidum. Dies zeigt der vorliegende Band eindrücklich auf: Bei diesem grenzüberschreitenden Projekt wurden ausser der Luftbildprospektion weitere archäologische Prospektionsmethoden wie Magnetik, Georadar, Elektrik, Seismik, Metalldetektor, Tauchprospektion und Archivrecherche als aussagekräftige Quellengattungen herangezogen. Damit gelang es dem interdisziplinär arbeitenden Autorenteam, ein ausgesprochen detailliertes und farbiges Bild der urgeschichtlichen bis neuzeitlichen Archäologie vom Kerngebiet und von dessen naturräumlich definiertem Umland zu entwerfen.

Exemplarisch erfolgt anhand von fünf Orten die Verknüpfung der auf Luftbildern dokumentierten Befunde mit archäologischen Sondiergrabungen, wobei in einigen Fällen sogar die Zuordnung zu in schriftlichen Quellen erwähnten Wüstungen gelingt.

Ein Schwerpunkt der Auswertung lag naturgemäss auf der spätlatènezeitlichen Besiedlung und den entsprechenden Fundgattungen (Fibeln und Münzen). Dabei konnten neue relativ- bzw. feinchronologische Ergebnisse erzielt werden, gerade hinsichtlich der Kontinuität zwischen der spätlatènezeichtlichen und der römischen Besiedlungsphase.

Erklärtes Ziel der Untersuchung war es jedoch von Anfang an, die anderen Epochen – namentlich den Zeitraum vom Frühmittelalter als der Gründungszeit des Klosters bis in die Frühneuzeit – und deren Fundgruppen gleichwertig miteinzubeziehen. Neben einer umfangreichen, vom Spätmittelalter bis in die Neuzeit reichenden Münzserie stellen vor allem die Plomben (Tuch-, Salz-, Zoll- und Bahnplomben) und Devotionalien von Rheinau bedeutende und für den Kanton Zürich bzw. die Schweiz bislang einzigartige Fundkomplexe dar. Deren Auswertung erhellt somit nicht nur die Wirtschaftsgeschichte des Untersuchungsgebiets auf umfassende Weise, sondern wirft auch interessante Streiflichter auf die Religionsgeschichte (Prozessionen, Heiligenverehrung) des Klosters Rheinau während der Reformation und der nachfolgenden Katholischen Reform.

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Zürcher Archäologie, Heft 34

Holzfässer

Studien zu den Holzfässern und ihren Inschriften im römischen Reich mit Neufunden und Neulesungen der Fassinschriften aus Oberwinterthur/Vitudurum

Die vorliegende Monographie ist in die Arbeiten zum Instrumentum domesticum einzureihen, da sie sich mit den auf Holzfässern gefundenen Stempeln und Ritzinschriften befasst. Die Inschriften auf Gegenständen des täglichen Gebrauchs werden heute immer stärker beachtet. Da die Holzfässer ein Handelsprodukt darstellen, deren Produktionsstätten und Handelswege interessieren, bilden sie einen Teil der «Inscribed Economy». Die Monographie geht über eine rein epigraphische Arbeit hinaus, da nach einer ausführlichen Darstellung der Forschungsgeschichte (Kapitel 2) auch weitere Quellen einbezogen und untersucht werden, nämlich die literarischen Quellen zum Begriff des Holzfasses (Kapitel 3) sowie die bildlichen Darstellungen des Holzfasses auf den Grabsteinreliefs (Kapitel 4). In Kapitel 5 werden die bisherigen Holzfassfunde in der Schweiz vorgestellt, wobei die gestempelten Dauben – drei aus Nyon und zwei aus Bussy (Pré de Fond) – ausführlich erörtert und die mit Oberwinterthur engverwandten Funde von Eschenz ebenfalls einbezogen werden. Das Kapitel 6 ist ganz den Holzfässern aus Oberwinterthur und der Edition der Holzfassinschriften gewidmet; unter Einbezug der inschriftlichen Zeugnisse von Eschenz wird es mit den Resultaten der epigraphischen und namenkundlichen Untersuchungen, mit einem Überblick über die Spuren der Küfereien und über die Wieder- und Letztverwendungen beschlossen.

Kap. 7 bietet eine ausführliche Zusammenfassung der Ergebnisse und liefert einen Ausblick für die weitere Forschung. Entgegen den Gepflogenheiten bei dieser Heftreihe wurde die Zusammenfassung ausnahmsweise auch ins Französische und Englische übersetzt.

In die Anhänge sind sodann zwei kleinere Beiträge eingefügt worden, die in einem losen Zusammenhang zu den Holzfassinschriften aus der Schweiz stehen. Zudem finden sich dort die ausführlichen tabellarischen Zusammenstellungen zu den einzelnen Stempeln und Ritzinschriften sowie eine umfassende Bibliographie.

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Zürich-Parkhaus Opéra

Eine neolithische Feuchtbodenfundstelle

Bd. 1: Befunde, Schichten und Dendroarchäologie

Die Bauarbeiten für das Parkhaus am Zürcher Theaterplatz wurden von April 2010 bis Januar 2011 zugunsten einer Rettungsgrabung unterbrochen – kurze neun Monate, um die neolithische Feuchtbodenfundstelle Zürich-Parkhaus Opéra unterirdisch zu ergraben. Trotz hohen Zeitdrucks und technisch schwieriger Bedingungen konnten auf rund 3000 m2 die Reste von sechs Siedlungsphasen der Horgener und zwei der schnurkeramischen Kultur dokumentiert werden.

In Band 1 werden die Befunde und Schichten sowie die Ergebnisse der Dendroarchäologie und geoarchäologischer Disziplinen vorgelegt. Die Auswertung der Funde, weitere naturwissenschaftliche Analysen und eine übergeordnete Synthese folgen in den Bänden 2 und 3.

Der geologische und sedimentologische Rahmen, die Lehmstellen, liegenden Hölzer, Brandschichten, Mischbefunde und die Fundverteilung wurden multidisziplinär untersucht. In Kombination mit den dendroarchäologischen Resultaten zu Zürich-Parkhaus Opéra und Sechseläutenplatz/Wasserspiel erlauben die Ergebnisse Rückschlüsse auf die einstigen topographischen Gegebenheiten und Bauweisen: So ändern sich in der Horgener Kultur die Dorfpläne, und in schnurkeramischer Zeit kommen dreischiffige Gebäude auf. Auch liegen etwa Palisaden nicht mehr see-, sondern landseits – oder sie trennen Teile der Siedlung voneinander. Auch dank einem bisher selten verfolgten geotechnischen Ansatz zur Rekonstruktion der Paläotopographie führen die Befundergebnisse zur gut gestützten Feststellung, dass in allen Siedlungsphasen abgehoben gebaut wurde und die Siedlungsfläche mindestens saisonal überflutet war.

Bemerkenswerte Befunde sind eine vollständig erhaltene Tür aus Pappelholz und eine türähnliche Konstruktion aus halbierten Lindenstämmen. Ein spektakuläres Indiz für etwas, das vor 5000 Jahren in zweifachem Sinn Wellen geschlagen haben dürfte, ist eine schräg durch mehrere Schichten und Seekreide steckend vorgefundene Herdplatte samt Substruktion. Sie muss aus grosser Höhe abgestürzt sein.

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Oben: Publikationen von Amt für Raumentwicklung Archäologie und Denkmalpflege

Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,

Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Amt für Raumentwicklung Archäologie und Denkmalpflege was Sei suchen.

Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber

und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Amt für Raumentwicklung Archäologie und Denkmalpflege hat vielleicht das passende Buch für Sie.

Weitere Verlage neben Amt für Raumentwicklung Archäologie und Denkmalpflege

Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:

Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Amt für Raumentwicklung Archäologie und Denkmalpflege

Wie die oben genannten Verlage legt auch Amt für Raumentwicklung Archäologie und Denkmalpflege besonderes Augenmerk auf die

inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Nutzer von buch-findr.de:

Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?

Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben