Frau Kleinchen ist diesmal besonders aufgebracht, als Boon von der Schule kommt. Und das nicht nur, weil sein zahmes Eichhörnchen Balduin schon wieder Chaos angerichtet hat - vielmehr ist Boons Vater, Abteilungsleiter des Archäologischen Museums, ganz plötzlich spurlos verschwunden! Boon findet nur einen merkwürdigen Brief: Im Museum ist ein Verbrechen geschehen! Hat die ganze Sache etwa mit der großen Ägypten-Ausstellung zu tun?

Boon, Minimax, Bernd, Kuddel und natürlich auch Balduin nehmen mit Hilfe ihrer Freundin Stefanie die Spur des Verbrechens auf und stolpern unversehens in ein gefährliches Abenteuer.

----------------------------------------------

NACHWORT - Was einem Verleger so in den Sinn kommen kann:

Jetzt ist die spannende Geschichte um Boon Diek von den Roten Fünf und vom Geheimnis des Pharao aus! Und eigentlich ärgert man sich, sogar ganz erheblich: Kaum ist man eingetaucht in diese fesselnde Wechselwelt aus gedruckten und eigenen Phantasien, wird man schon wieder unsanft von der vorletzten Seite ins wirkliche Leben katapultiert. Schade für uns, die wir nun alles wissen; aber prächtig für all jene, die noch nichts von Boon und diesem Feld großartiger Neuigkeiten gehört haben. Das müssen wir ihnen gönnen.

Der Autor ist von Idee und Ideal berufen, als er die Sehnsüchte des Erwachsenen nach den Träumen seiner Kindheit, dem Tor zur Seele, offenbart. Und so schreibt er seine Gedanken voller Farbe, Klang und Leben für seine Kinder auf.

Einen schöneren Grund für ein Buch mag ich mir nicht vorstellen.

Stefan Finckenstein.

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

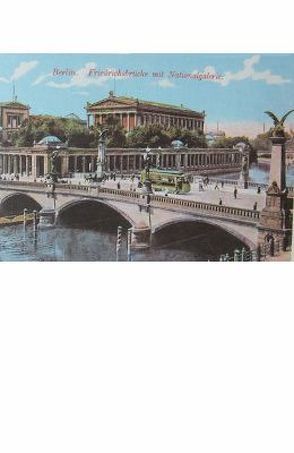

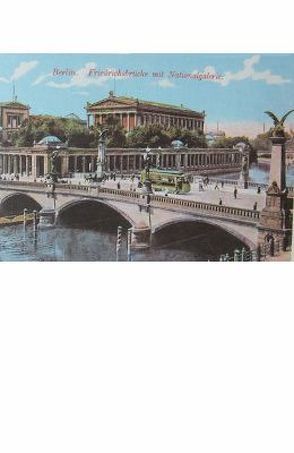

Weltstadt Berlin! - das scheinen uns die Bildpostkarten zuzurufen, die wir hier als kleine Auswahl aus der Postkartensammlung des Märkischen Museums in Berlin präsentieren wollen. Sie spiegeln prächtige Straßen, Plätze und Bauten zu einer Zeit wider, in der sich die königlich-preußische Residenzstadt mit vehementer Vitalität zum Zentrum des Deutschen Reiches zu einer Weltmetropole entfaltete.

Aus der Einleitung: Die Wilhelminische Gesellschaft feierte ihr letztes rauschendes Fest, um dann im Feldgrau des ersten Weltkrieges mit der Wirklichkeit konfrontiert zu werden. Berlin um 1900, das war nicht nur die betriebsamste Großstadt des Kontinents und prächtige Kaiserstadt, das war zugleich die am dichtesten besiedelte Stadt der Welt mit dunklen Hinterhof- und Kellerwohnungen. Doch farbige Bildpostkarten, die auch diese glanzlose Seite des Wilhelminischen Berlins zeigen, gibt es um die Jahrhundertwende nicht. Zeichnen wir also ein „Postkartenbild“ Berlins um 1900 in des Wortes doppelter Bedeutung. …

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

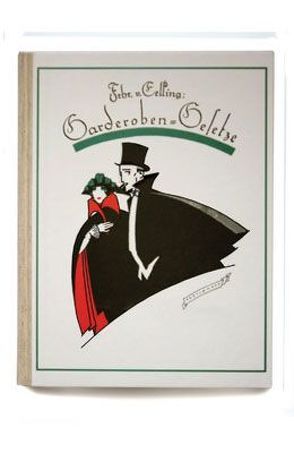

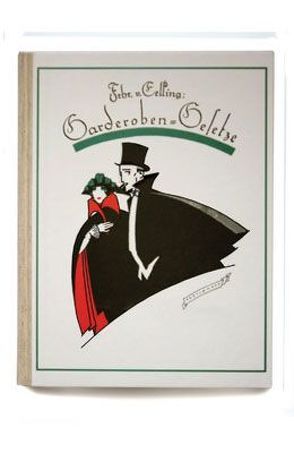

WERBETEXT AUS DEM ERSCHEINUNGSJAHR 1921:

Der tonangebende Modeschriftsteller gibt in seinem neuen Buch die Richtlinien für die Kleidung des Herrn der guten Gesellschaft unter Berücksichtigung neuester Modelle und für den korrekten Anzug geltender Gesetze. In künstlerisch ausgestattem Geschenkband mit Leinenrücken, reichem Buchschmuck und 30 ganzseitigen eleganten Zeichnungen von Ernst Ludwig Kretschmann.

MOTTO des Buches: Der Dandysmus beruft sich auf die Regel, während er ihr entschlüpft.(Barbey d'Aurevilly)

VORWORT VON KARL LAGERFELD:

Was heute zur Mode und zur Bekleidung gehört, nennt keiner mehr "Garderobe". Es gibt noch Gesetze, aber bestimmt nicht mehr in diesem Bereich. Ist das ein Verlust? Es ist zu sät, um auf diese Frage zu antworten. Aber es ist nie zu spät, zu zeigen wie es einmal war. Man kann sich davon inspirieren lassen.

Nach Jahren schlampigen Gehenlassens wird vielleicht eine neue Generation an diesen alten "Gesetzen" Gefallen finden.

Goethe sagte schon vor 200 Jahren: "Mit den erweiterten Elementen der Vergangenheit eine bessere Zukunft schaffen." Er hat es wohl kaum für die Mode gesagt, aber dort ist dieser Satz ganz besonders gültig.

BIOGRAPHIE: Hermann Marten August Max Freiherr von Eelking

(Posen 1. Januar 1887 - 1970 Bremen) war ein bedeutender Publizist im Bereich der Mode, insbesondere der Herrenmode.

Baron Eelking entstammt einer alten bremischen Patrizierfamilie die elf Bemer Bürgermeister stellte; sein Vater war der preußische Generalmajor Max Frhr. v. Eelking. Eelking studierte in Wien, München, Paris und anschließend in Berlin Kunstgeschichte, um sich dann dem Journalismus zuwenden. Er war Herausgeber der Zeitschrift „Der Junggeselle“ und später des „Herrenjournals“. In den 1920er Jahren gründete er in Berlin den Buchverlag des Junggesellen (BuDeJu), in dem auch die Garderoben-Gesetze erstmals erschienen, und 1929 das Deutsche Institut für Herrenmode, dessen Geschäftsführer er über mehr als 25 Jahre war.

Baron Eelking ist Autor zahlreicher Bücher und Schriften zum Thema Herrenmode. Legendär ist seine Krawatten-Sammlung.

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

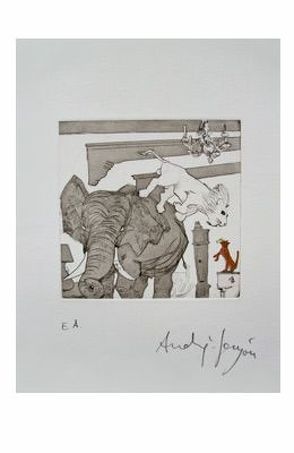

Der Inhalt des Buches entspricht der leinengebundenen Ausgabe ISBN 978-3-934882-11-9 (mit Schuber: 248 Euro).

Eine Sonderedition dieser handschriftlich nummerierten Prachtausgabe ist in individuell gestaltetem Halbleder-Zierschuber (bezogen mit handgefertigtem venezianischen Papier in Marmoriertechnik) für 385 Euro erhältlich, von denen 50 Euro als Spende an eine gemeinnützige Einrichtung fließen. Dieser Sonderedition beigegeben ist eine Original-Radierung des Schlosses Bellevue (ausführlichere Informationen sind beim Verlag erhältlich).

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

AUCH ALS LEDERGEBUNDENE PRACHTAUSGABE MIT GOLDSCHNITT ERHÄLTLICH.

Im Sommer 1906 nimmt der Hofbibliothekar Kaiser Wilhelms II., Dr. Bogdan Krieger, den Leser seines Werkes "Das Königliche Schloß Bellevue bei Berlin und sein Erbauer Prinz Ferdinand von Preußen" mit auf den unterhaltsamen Rundgang durch das Haus und den skulpturengeschmückten Park. Zahlreiche Bilder zeigen das Schloss und seine Bewohner im Wandel der Zeiten.

Die jetzt erschienene Faksimile-Ausgabe ist neben dem Geleitwort des Bundespräsidenten um biographische Angaben zum Bauherrn von Oskar Prinz von Preußen, heutigem Herrenmeister des Johanniterordens, und die Fortführung der Historie des Hauses durch den Präsidenten des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung Florian Mausbauch und Hans-Peter Misol vermehrt.

Die Biographie Bogdan Kriegers mit ausführlicher Bibliographie von Stefan Graf Finck von Finckenstein würdigt einen der kenntnissreichsten Historiographen des Kaiserreichs. Ausdrucksvolle Fotografien (s/w) aller Bundespräsidenten im Schloss Bellevue zeigen deren Berliner Amtssitz von der Schlüsselübergabe im Jahr 1956 an Professor Heuss bis zum Neujahrsempfang 2008 von Bundespräsident Köhler. Schloß Bellevue zeigt sich bei vielzähligen Begegnungen von Bürgern mit den Bundespräsideten als Elysium geistiger und kultureller Regsamkeit.

Der Band erscheint in einer ersten Auflage von 500 handschriftlich nummerierten Exemplaren in Leinen mit goldgeprägter Wiedergabe der Giebelschrift "Bellevue". 100 weitere Exemplare erscheinen als Vorzugsausgaben in individuellen Prachteinbänden in Vollleder mit umlaufendem Goldschnitt. (ISBN 978-3-934882-71-3).

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

VORWORT von OTTO SCHILY:

Das Signet KPM gilt auch fast 250 Jahre nach der Gründung der Königlichen Porzellan-Manufaktur in Berlin als ein herausragendes Gütesiegel. Reichtum, Harmonie und Originalität der Formen und Dekore aus den Werkstätten der KPM beeindrucken uns heute wie viele Generationen zuvor.

Als Friedrich der Große 1763 die KPM als Staatsinstitut gründete, begann die Geschichte der glanzvollen Porzellankunst Preußens. Die Porzellanproduktion der Berliner Manufaktur steht in der guten preußischen Tradition der Förderung von Wissenschaft und Kunst. Bereits der Große Kurfürst hatte das Handwerk und das Kunsthandwerk in seinem Staat unterstützt.

Die Porzellanmaler bildeten einen besonderen Berufsstand; sie gehörten keiner Zunft an, deshalb bedurften sie eines kurfürstlichen Privilegs, um ihre glanzvollen Produkte herstellen zu können. Das Brennen und Bemalen der Porzellanmasse bedeutete kulturellen Aufschwung, herrschaftliches Prestige und wirtschaftliche Profilierung.

Mein Großvater Hermann Theodor Schmuz-Baudiss war von 1908 bis 1925 künstlerischer Leiter der KPM. In seinem Bemühen, eine Einheit von Form, Dekor und Funktion zu finden, schuf er, der selbst Maler und Keramiker war, Werke, die heute noch zu den Klassikern der KPM gehören. Eine seiner bekanntesten Porzellanarbeiten ist das Ceres-Speiseservice, das er 1913 zum 150-jährigen Firmenjubiläum entwarf. Es symbolisiert in gelungener Weise die Verbindung von Natur und Kultur und verknüpft die alte preußische Tradition der KPM mit den ästhetischen Entwicklungen der 20er Jahre.

Dass mein Großvater Keramiker wurde und schließlich der KPM mit seinen Jugendstil-Entwürfen neue Impulse geben konnte, ist einem ganz banalen Umstand zu verdanken, einem langanhaltenden Regen während der Sommerfrische. Meine Großmutter brauchte aus gesundheitlichen Gründen immer frische Ziegenmilch. Die gab es bei einem Töpfermeister Treffler in Diessen am Ammersee, bei dem meine Großeltern sich im Sommer 1896 aufhielten. Eines Tages regnete es ganz fürchterlich, und mein Großvater, der damals noch ausschließlich der Malerei zugewandt war, konnte seine Staffelei im Regen nicht aufstellen. An diesem Nachmittag setzte er sich an die Töpferscheibe und lernte, Krüge und Milchschüsseln zu formen. So begann er seine Laufbahn als Keramiker, die ihn zur KPM führte.

Mit seinem Talent und seinen praktischen Kenntnissen, die er in der Werkstatt des Töpfermeisters entdeckte und die er später in der eigenen Werkstatt weiterentwickelte, hat Hermann Theodor Schmuz-Baudiss dann auf fast allen Arbeitsgebieten der KPM anregend gewirkt und ihrem künstlerischen Schaffen ein neues, selbstständiges Gepräge gegeben.

Die KPM gehört zu den großen Manufakturen im Spannungsfeld zwischen Kunst und Handwerk, in denen hohe handwerkliche wie künstlerische Fähigkeiten entwickelt werden und meisterhafte Auseinandersetzung mit dem Material seit Jahrhunderten gepflegt und tradiert wird.

Solche Traditionen unserer Kultur gilt es zu bewahren. Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass sich die KPM - ein Unternehmen mit aufwändiger Herstellung seiner Produkte in künstlerischer Handarbeit - auch in Zukunft im Wettbewerb behaupten kann.

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

Das Buch befaßt sich mit der Treuhandanstalt als zentralem Kapitel der deutschen Vereinigung aus rechts-, wirtschafts- und zeitgeschichtlicher Sicht und behandelt damit eine der spannendsten Erscheinungen der jüngsten deutschen Geschichte. Im Übergang von der sozialistischen Zentralplanwirtschaft zur Sozialen Marktwirtschaft wurde sie als zentraler staatlicher Akteur zur wichtigsten Brücke bei der wirtschaftlichen Ausgestaltung der deutschen Einheit mit der Verantwortung für den größten Teil der Unternehmen in den neuen Bundesländern. Angesichts der enormen wirtschaftlichen Bedeutung kam ihrer Tätigkeit von Anfang an ein hoher politischer Stellenwert zu.

Dabei agierte die Treuhandanstalt in einem sich ebenso rasant wie grundlegend verändernden staatlichen Umfeld. Noch von der Regierung Modrow im März 1990 gegründet, begleitete sie den Systemwechsel bis zum 3. Oktober 1990 und blieb auch darüber hinaus bis Ende der 90er Jahre aktiv. Sie zählt damit zu den wenigen Einrichtungen der zentralistisch organisierten DDR, die in der Bundesrepublik Deutschland fortbestanden.

Der Autor untersucht die Einbettung der Treuhandanstalt in das sie jeweils umgebende staatliche Umfeld anhand der Frage ihrer Kontrolle insbesondere durch Regierungen und Parlamente während des Zeitraumes von 1990 bis 2000. Er lotet hierzu die Verbindungen zwischen der politisch-rechtlichen Umfeldentwicklung und der konkreten Ausgestaltung der staatlichen Kontrolle über die Treuhandanstalt aus. Dabei beschränkt sich die Untersuchung nicht auf die Darstellung der gesetzlich vorgesehenen Kontrollinstrumente, sondern bezieht unter Berücksichtigung einer Fülle von Details auch das tatsächliche, häufig informelle Handeln der Akteure ein.

Das Buch liefert eine rechts-, wirtschafts- und zeitgeschichtliche Darstellung der Treuhandanstalt und faßt damit ein zentrales Kapitel der deutschen Vereinigung zusammen.

Zur Einführung:

Jobst-Friedrich von Unger hat mit dem Buch „Staatliche Kontrolle über die Treuhandanstalt“ ein Werk vorgelegt, das einen zeitgeschichtlichen Abriss über eine der entscheidungsreichsten Perioden der neueren deutschen Geschichte bietet.

Als ich im April 1990 zum Ministerpräsidenten der Deutschen Demokratischen Republik gewählt wurde, standen ungeheuere Aufgaben vor meiner Regierung. Die drängendste lautete, die Menschen zu überzeugen, unser Land nicht mehr zu verlassen. Das hieß: die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion.

Die Menschen in der DDR wollten die Einheit in Freiheit und sie wollten aufrecht in diese Einheit gehen. Deshalb war ein Wechselkurs von 1:1 bei Löhnen und Gehältern und einem erheblichen Teil der Ersparnisse so wichtig. Dieser Kurs war ein politischer, kein ökonomischer – ein notwendiges Signal der Hoffnung, um die Menschen zum Bleiben zu ermutigen.

Mit der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion am 1. Juli 1990 betraten wir vollkommen unbekanntes Neuland. Wir hatten in der DDR Hunderte von Lehrbüchern, mit denen wir lernen sollten, wie man von der Marktwirtschaft zur Planwirtschaft gelangt. Aber es gab leider kein einziges für den Rückweg.

Allerdings wussten wir: Ökonomisch lag die DDR am Boden, 40 Jahre sozialistischer Planwirtschaft hatten tiefe Spuren hinterlassen. Mit der Einführung der D-Mark werden wir drei Gruppen von Betrieben haben. Ein Drittel wird sofort Konkurs anmelden müssen, ein Drittel wird sich einigermaßen am Markt bewähren können und ein Drittel kann mit Umstrukturierungen wieder handlungsfähig gemacht werden. Insgesamt befürchteten wir eine Halbierung der Beschäftigung. In diesem Prozess sollte die Treuhandanstalt die Verantwortung für die so genannten volkseigenen Unternehmen der DDR übernehmen.

Der Ruf, den diese Anstalt bis heute bei vielen meiner Landsleute hat, wird ihrer historischen Leistung aber nicht gerecht. Zu Unrecht wird ihr der Vorwurf gemacht, es habe sich unter ihrer Verantwortung die größte Vernichtung von Produktivvermögen und Arbeitsplätzen in Friedenszeiten und die Verschleuderung von Volksvermögen ereignet. Allerdings ist so die Treuhandanstalt Ziel der Kritik geworden und hat die Politik damit entlastet.

Die Treuhandanstalt sollte Unternehmen in den Maßen privatisieren und umstrukturieren, die sie wettbewerbsfähig machten. Die unvermeidliche Abwicklung einzelner Betriebsteile und ganzer Unternehmen war in jedem einzelnen Fall ungeheuer schmerzhaft, da sie immer mit Eingriffen in die Biographien und in die Lebensleistungen der DDR-Deutschen verbunden war. Doch ökonomisch kann man einen Betrieb nur nach seinem Ertrag beurteilen. Beim Trabant-Werk in Zwickau (seit Horch bedeutender Standort deutschen Automobilbaus) zum Beispiel musste man sagen, es war eine Immobilie mit Maschinen und es produzierte Autos, die niemand mehr kaufte. Also war das Trabant-Werk null Mark wert. Jemanden zu finden, der ein solches Werk für eine Mark kauft und sich verpflichtet, hunderte Arbeitsplätze zu erhalten, ist außergewöhnliches Glück.

Die Treuhandanstalt hat tausende von Privatisierungen vorgenommen – rund 80 Prozent davon an mittelständische Erwerber – und damit den Grundstein für eine inzwischen solide Wirtschaftsstruktur in den heutigen neuen Bundesländern gelegt. Ostdeutsche Unternehmen haben sich in den Krisen der jüngsten Zeit besser behaupten können als manches Unternehmen in den alten Bundesländern. Es hat sich gezeigt, dass die Ostdeutschen transformationserprobter sind als viele westdeutsche Landsleute.

Immer wieder wird behauptet, die Treuhandanstalt habe ihre Tätigkeit vorbei an demokratisch gewählten Parlamenten entfaltet. Es ist deshalb zu begrüßen, dass mit der vorliegenden Arbeit eine gründliche Untersuchung der politischen Kontrolle der Treuhandanstalt – über ein ganzes Jahrzehnt hinweg von ihrer Gründung im Jahre 1990 bis zum Ende der 90er Jahre – vorgelegt wird.

Jobst-Friedrich von Unger hat sich der Mühe unterzogen, die staatsrechtlichen Aspekte der Kontrolle über die Treuhandanstalt detailliert, klar und aus der Historie verständlich darzustellen. Ich freue mich, dass das vorliegende Buch zur Vereinigungsgeschichte nun in zweiter Auflage erscheint und wünsche ihm weiterhin gute Verbreitung.

Dr. h. c. Lothar de Maizière

Ministerpräsident a. D., Bundesminister a. D.

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

Theodor Wende ist ein Begriff in der Welt der europäischen Gold- und Silberschmiedekunst des 20. Jahrhunderts. Neben seinem überreichen eigenen Werk hat er über drei Decennien Studierende für den späteren Beruf geprägt, die sich mit Stolz als Wende-Schüler sehen dürfen.

In dem vorliegenden Werk sind zahlreiche seiner herausragenden Arbeiten abgebildet und beschrieben.

Theodor Wende 1883 - 1968

Nach seiner Lehrzeit bei den Berliner Hofgoldschmieden Sy & Wagner, den Nachfolgern Johann George Hossauers, studierte Wende an der Zeichenakademie in Hanau und der Kunstgewerbeschule in Berlin. Im Juni 1913 wurde er als Nachfolger Ernst Riegels in die Künstlerkolonie auf der Darmstädter Mathildenhöhe berufen. 1921 übernahm er eine Professur an der Badischen Kunstgewerbeschule in Pforzheim, wo er bis zu seiner Pensionierung 1951 lehrte und arbeitete. Seine geometrischen Kompositionen mit oft sukulpturalem Charakter befinden sich heute überwiegend in Museen und wenigen privaten Sammlungen. "Wer Wendes Arbeiten aufmerksam betrachtet, mag in seinen Arbeiten Jugendstilzitate finden, in den späteren solche des Bauhauses. Insgesamt aber fühlt sich Wende keinem Stil verpflichtet. Wenn es eine Grenze für ihn gibt, dann sind es allein die Möglichkeiten, die ihm sein Werkstoff setzt." (Gold, Silber und edle Steine, in: Kunstszene Darmstadt, Jg. 1986, Heft 2.)

Die Arbeiten Wendes sind ausschließlich handgearbeitete Einzelstücke, die von Sammlern außerordentlich geschätzt werden. Im Dezember 2007 wurde bei Sothebys in New York ein vierteiliges Kaffee-Service mit 181.000 US$ zugeschlagen.

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

Kampfparanoia und Prozeßsucht als abnormer Lebensinhalt; forensische Fallbeispiele u. gutachterliche Stellungnahme; Neudruck des Werkes von Julius Raecke, vermehrt um aktuelle Beiträge und biographische Notizen zu Julius Raecke

-

Aus dem Vorwort der Bundesministerin der Justiz Sabine Leutheusser-Schnarrenberger:

Praktisch jeder Richter, jeder größere Betrieb und jede öffentliche Behörde kennt ihn: den sogenannten Querulanten. Einen Menschen, der sich immer ungerecht behandelt fühlt, der überall Böses wittert, sich ständig beschweren will. Der Schweizer Psychiater Thomas Knecht beschreibt ihn als jemanden, "der sich leicht ins Unrecht gesetzt fühlt, der aus geringfügigem oder vermeintlichem Anlass Klage erhebt oder sich bei Behörden und Institutionen beschwert oder ständig offensichtlich unbegründete Anträge stellt." Nach Angaben des Arztes soll der Anteil dieser Menschen bei etwa 0,5 bis 2,5 Prozent der Bevölkerung liegen.

Es handelt sich häufig um sehr empfindliche Menschen mit verdichtetem Rechtsbewusstsein, deren Anliegen durchaus nachvollziehbar und verständlich sein können.

In einem Beitrag der "Klinischen Wochenschrift" von 1927 schreibt Professor Raecke: "Die Justiz hat heute gegenüber dem genuinen Querulanten einen recht schweren Stand. Solange die Verpflichtung besteht, daß jede noch so schrullige Eingabe geprüft und beantwortet werden muß, kann sich die Behörde nicht vor überflüssigen, ja höchst unzweckmäßigen Bescheiden zurückhalten, die statt zu beruhigen, den Streitsüchtigen nur immer mehr aufreizen und unendliche unproduktive Arbeit verursachen.(.) Um die endlosen Zivilprozeßstreitereien genuiner Querulanten abzuschneiden, sollte viel häufiger ihre Prozeßfähigkeit angezweifelt werden."

Dass Verwaltung und Justiz verpflichtet sind, jede noch so schwer nachvollziehbare Eingabe zu prüfen, mag man im Hinblick auf die anfallende Arbeit bedauern, es ist jedoch schlichter Ausdruck eines Rechtsstaats. Dazu gehört auch, dass dem Einzelnen gegenüber dem Staat eingeräumte Rechte erst dann tatsächlich wirksam sind, wenn sie unparteiisch überprüft und gegebenenfalls auch erzwungen werden können - durch unabhängige Gerichte. Erst die Rechtsschutzgarantie gibt den materiellen Freiheitsrechten ihren vollen Charakter.

Es ist das große Verdienst von Professor Julius Raecke, sich bereits im Jahre 1926 in seiner Monographie "Der Querulantenwahn" eines bis heute aktuellen Phänomens erstmals umfassend und aus psychiatrischer Sicht angenommen zu haben – und damit bis heute die Diskussion zu diesem Thema zu bereichern.

---

Aus der wissenschaftlichen Einleitung von Professor Dr. med. Henning Saß, Aachen:

In der Querulanz finden wir die krankhafte Steigerung einer Tugend, des Rechtsgefühls, das in Bezug auf die eigene Person außerordentlich leicht verletzbar ist, jedoch gegen das Empfinden anderer hartnäckig und ohne Rücksicht durchgesetzt wird. Querulanten sind misstrauische, kränkbare, nörgelsüchtige, sensible Menschen, die sich jedem vernünftigen Vorschlag widersetzen, sich ständig über falsches Verhalten anderer beklagen, sich leicht erregen und mit den gegebenen Verhältnissen unzufrieden sind. Dies kann sich steigern zum Querulantenwahn, also der unkorrigierbaren Überzeugung, in böswilliger Weise fortwährend Rechtskränkungen zu erleiden. In der Regel erfolgt dies in einer paranoiden Entwicklung aus einem hyperthymen, kampflustigen, starrköpfigen, dabei sensitiven Charakter heraus, beginnend mit einer wirklichen oder vermuteten Rechtskränkung, wodurch es zu einem erbitterten, oft viele Jahre lang fortgesetzten Kampf um das vermeintliche Recht oder zum endlosen Prozessieren kommen kann, bis die Mittel erschöpft sind. Eine besonders ausgeprägte Form ist der Kampfparanoiker, der durch ein meist empörendes Erlebnis in seinem Rechtsgefühl gekränkt ist und in einer paranoischen, fanatischen Weise nach Vergeltung sucht.

---

Zum weiteren Inhalt:

Der wahnhafte Kampf des Querulanten wird irgendwann zu seiner ausschließlichen Daseinsberechtigung. Die Belange anderer werden weitestgehend ignoriert, während die Möglichkeit zur Selbstreflexion nur selten gegeben ist. Seine Opfer ("Gegner") verfolgt der querulatorische Kampfparanoiker mit allen Mitteln. So repräsentiert der Querulant eine Geisteshaltung, die Missbehagen bei seiner Umgebung auslöst.

Der Richter sieht den Querulanten in der Breite seiner fanatisch-unbelehrbaren Tätigkeit naturgemäß früher als der forensische Psychiater, der schlussendlich mit der Begutachtung beauftragt wird. Der Arzt befasst sich mit dem Querulanten erst, wenn die Gerichte und Behörden ihn schon lange kennen und sein Verhalten ohne jedes realitätsgerechte Verständnis seiner Umwelt eine Entwicklung genommen hat, die seine geistigen Fähigkeiten anzweifeln lässt.

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

"Möwen über dem Bruch" ist der erste Roman von Ottfried Graf Finckenstein. Er spielt in den 1920er Jahren und schildert in heiter-ironischer Weise Szenen aus der Welt des ostelbischen Gutsherrn Eberhard von Babenz zwischen Großstadt und Landleben.

Vermehrt um eine ausführliche Bibliographie und biographische Angaben.

Leseprobe:

Natürlich war es Lillys fraulicher Sorge nicht entgangen, daß Eberhard in der letzten Zeit schlecht aussah und einen scheuen, weltabgewandten Eindruch machte. Es schien ihr, als sei er vor allem gerade besonders darauf bedacht, diesen Eindruck vor ihr zu verheimlichen. Er war in ihrer Gegenwart ausgesprochen heiter, von einer etwas erzwungenen Fröhlichkeit und vermied im übrigen jede Möglichkeit einer Ansprache.

Die blonde Frau konnte ein solches Verhalten nicht verstehen. Es lag nicht in ihrer Natur, vorhandene Unannehmlichkeiten durch Geheimnistuerei zu vergrößern. Sie hatte von ihrer Mutter gelernt, daß offene Aussprache das beste Reinigungsmittel für eine undurchsichtige Atmosphäre ist. In ihrem Elternhause waren solche Aussprachen zur ständigen Einrichtung geworden, etwa wie die sonnabendliche gründliche Reinigung der Wohnung.

Auch Lilly war sehr dafür, sich von Zeit zu Zeit mit ihrem Mann offen auszusprechen, was sie dann ausgiebig besorgte. Da Eberhard ihr neuerdings eine Gelegeneheit dazu nicht bot, wandte sie sich an ihre Freundin, Eva Veid. Sie erschien ihr als die geeignete Persönlichkeit.

Eva Veid, ein dunkles schmalhüftiges Mädchen von etwa 23 Jahren, pflegte den Winter bei dem Ehepaar Babenz zu verbringen. Der Zufall hatte Sie - eines jener losen Blätter, die die Stürme der Nachkriegszeit in Europa herumtreiben - in das Babenzsche Haus getragen, wo sie sich sozusagen als Hausfreundin niedergelassen hatte.

Von Natur aus war sie ein harmloses Menschenkind gewesen, bevor sie eines Tages in einen literarischen Salon geriet und sich dort von irgendeinem Jüngling das Epiteton "Intellektuelle" aufschwatzen ließ. Sehr zu Unrecht übrigens, denn sie war weder einseitig noch arrogant. Aber ihre Unerfahrenheit nahm diesen viel mißbrauchten Ausdruck als Huldigung, und sie versuchte seither, mit Eifer und Ausdauer, der ihr als ureigenste Note anempfohlenen Pose gerecht zu werden.

So legte sie im Laufe verhältnismäßig kurzer Zeit die meisten weiblichen Gefühlsäußerungen wie unmoderne Kleider einfach ab, negierte die einfachsten metaphysischen Zusammenhänge mit völlig unbegründeter Skepsis, lebte andauernd über ihre geistigen Verhältnisse und erreichte ziemlich schnell eine angesehene Stellung in den Kreisen, die das Leben durch übergroße Hornbrillen verzerrt ansehen.

Im übrigen war sie Schriftstellerin, d. h. sie ernährte sich vom Schreiben. Sie schrieb für das Publikum, das sich selbst zu lesen wünscht, und hatte damit entsprechenden Erfolg. Ihre Skizzen - andere Werke kamen nicht aus ihrer Feder - waren völlig sinnlos, hatten aber jenen gewissen Hautgout, der übersättigten Gehirnen begehrenswert erscheint.

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

Publizisten und Zukunftsforscher aus mehreren Kontinenten denken über den Werdegang des 21. Jahrhunderts nach.

Seit den 1980er Jahren vollziehen sich weltweit Prozesse, die in ihrer politischen, ökonomischen und ethischen Dimension sowie in der Tiefe des Wandels mit den großen Zäsuren der Weltgeschichte vergleichbar sind. Die welthistorischen Brüche des begonnenen 21. Jahrhunderts werden von tektonischen Verwerfungen, sozialen Beben, Kriegen und Krisen begleitet, die – so scheint es – mit bekannten Wahrnehmungsmustern kaum zu verstehen sind. Schrittweise bildet sich eine neue Weltordnung heraus. International sind Prozesse in Bewegung geraten, deren Ende noch niemand absehen kann.

Wie wird sich die Weltordnung in diesem Jahrhundert entwickeln? Welche sicherheitspolitischen Risiken wird es geben? Welche Rollen werden einzelne Staaten und Nationen, Staatenverbände und internationale Organisationen wahrnehmen? Welche Chancen und welche Gefahren liegen in der demographischen Entwicklung?

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

Es war einmal ein Müller, der hinließ bei seinem Tode seinen drei Söhnen nichts als eine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Teilung war rasch vollbracht, und es bedurfte dazu weder eines Notars oder Anwalts, die das schmale Erbe ohnedies flink aufgezehrt haben würden. Der älteste bekam die Mühe, der zweite den Esel und der jüngste nur den Kater.

Der letztere wußte sich über ein so schlechtes Los nicht zu trösten. "Meine Brüder", sagte er, "können ihr Leben ehrbar fristen, wenn sie zusammen halten. Sobald ich aber meinen Kater gegessen und mir aus seinem Fell einen Muff habe machen lassen, muß ich Hungers sterben."

Der Kater hatte seine Worte wohl verstanden, ohne es sich anmerken zu lassen, und sagte höchst ernsthaft zu ihm: "Betrübe Dich nicht, mein guter Herr, Du brauchst mir nur einen Sack zu geben und mir ein paar Stiefel anmessen zu lassen, mit denen ich in den Wald gehe, so wirst Du sehen, daß Du nicht so schlimm dran bist, wie Du meinst."

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

In Deutschland leben heute mehr als vier Millionen Muslime. Die Auseinandersetzung mit dem Islam und den damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Fragen ist zu einem Dauerthema geworden. Mit der Deutschen Islamkonferenz begann der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble 2006 einen Dialogprozess, der für die vielfältigen gesellschaftlichen, religiösen und politischen Fragen, die sich durch die Religionszugehörigkeit zum Islam ergeben hatten, Lösungen finden wollte. Schäuble sagte bereits im September 2008 im Deutschen Bundestag das bis dahin nicht Gehörte: „Muslime sind in Deutschland willkommen.“ Sie seien „keine ausländische Bevölkerungsgruppe“ mehr, sondern „Bestandteil der Gesellschaft“.

Äußerungen wie diese wurden und werden immer noch heftig diskutiert. Dabei verfügen die politisch Verantwortlichen mit der Deutschen Islamkonferenz über ein bewährtes Instrument zum Dialog, das

vermitteln, initiieren und auch Visionen eines guten Miteinanders der deutschen Mehrheitsgesellschaft mit den muslimischen Bürgerinnen und Bürgern entwickeln kann.

Auf Grundlage der von Schäuble gesetzten Impulse – insbesondere Reden und Interviews – sowie der in der ersten Runde der Deutschen Islamkonferenz erzielten Ergebnisse untersucht die Studie auch die

Rolle der Medien und zeichnet den in der politischen Tages- und Wochenpresse geführten Diskurs nach.

Der Rückblick auf die erste Runde der Deutschen Islamkonferenz und ihre Ergebnisse lohnt für all diejenigen, die den Dialogprozess aufmerksam verfolgen.

„Schäuble ist als Polizeiminister in die Islamkonferenz hineingegangen und nach drei Jahren als Integrationsminister herausgekommen.“ (Patrick Schwarz in der ZEIT vom 8. April 2009)

Aus dem Vorwort des Herausgebers:

Die vorliegende Studie setzt sich mit einem Teilaspekt der gewandelten Integrationspolitik auseinander, die die Union zur Zeit der Großen Koalition mit der Deutschen Islam Konferenz (DIK) begann. Bereits in ihrer Regierungserklärung zum Amtsantritt hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Integration als eine Kernaufgabe ihrer Politik angekündigt. Unter dem Vorsitz von Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble wurde dann im September 2006 mit der Deutschen Islam Konferenz ein Dialogforum ins Leben gerufen, dessen Ziel die bessere Integration der bis dato etwa dreieinhalb Millionen in Deutschland lebenden Muslime war. Kurz zuvor wurde vom Kanzleramt ein „Nationaler Integrationsgipfel“ unter Vorsitz der Staatsministerin für Integrationsfragen, Maria Böhmer, einberufen, um sich mit den sozialen sowie arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Fragen zu befassen.

In der Deutschen Islam Konferenz hingegen sollten sich alle Ebenen des Staates – Kommunen, Länder, Bund – mit organisierten und nicht-organisierten Vertretern des Islams in Deutschland über Grundregeln zwischen Staat und Religion verständigen können. Ein weiteres Ziel des auf Dauer angelegten Dialogprozesses war, die gegenseitige Abgrenzung und Abschottung von Mehrheitsgesellschaft und Muslimen zu beenden.

Die vorliegende Studie vertritt die These, dass womöglich nur ein konservativer Politiker einen Integrationsprozess in Gang setzen konnte, der in der Erklärung gipfelte: „Der Islam ist Teil unseres Landes“. Die Konstruktion, Inhalte und Ergebnisse der Deutschen Islam Konferenz dienten als Instrument, um für diese an der gesellschaftlichen Realität ausgerichtete Integrationspolitik sowohl bei den in Deutschland lebenden Muslimen wie auch bei der deutschen Mehrheitsgesellschaft um gegenseitiges Verständnis zu werben. Obwohl es bereits entsprechende Überlegungen auf der Fachebene des Bundesinnenministeriums in den vorangegangenen Jahren gab, hatte erst Wolfgang Schäuble als Innenminister den politischen Willen und Mut, einen solchen Dialogprozess zu beginnen und ihn auch selbst zu moderieren. Der rund um die Deutsche Islam Konferenz geführte Diskurs in den Medien entwickelte sich aufgrund der von ihr selbst ausgehenden Impulse von einer islamkritischen, in Teilen islamfeindlichen, terrorismuskonnotierten, verallgemeinernden Betrachtung zu einer überwiegend differenzierten und integrationsförderlichen Berichterstattung.

Es freut mich, dass mit der Arbeit von Gabriele Hermani eine unterrichtete Betrachtung vorliegt, die dazu beitragen mag, die notwendige religions- und gesellschaftspolitische Integration der muslimischen Bevölkerung und damit das gedeihliche, friedvolle und freundliche Miteinander aller Menschen in Deutschland, gleich welchen Glaubens, zu fördern.

Stefan Graf Finck von Finckenstein

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

Der aufwändig gestaltete und reich illustrierte Band führt den Leser auf charmante Weise um und über die Linden zu den "Kronprinzengärten", die aktuell als eines der anspruchsvollsten Bauprojekte des neuen Berlin gelten.

Aus dem Vorwort: Im Kronprinzenpalais wurde mein Urgroßvater, der spätere Kaiser Wilhelm II., am 27. Januar 1859 geboren. Für seine Eltern, Kronprinz Friedrich (III.) Wilhelm und dessen englische Gemahlin Victoria, die älteste Tochter der Queen Victoria, wurde das Palais 1857 bis 1858 durch Johann Heinrich Strack im spätklassizistischen Stil umgebaut. Dem künstlerisch interessierten Kronprinzenpaar gelang es, das Palais zum gesellschaftlich und kulturellen Treffpunkt Berlins zu machen. Bedeutende Künstler der preußischen Hauptstadt wie Adolf von Menzel und Anton von Werner waren häufige Gäste. Nach dem Tod Friedrichs III. im Jahr 1888 war das imposante Palais der Witwensitz meiner Ururgroßmutter Victoria. Die Kaiserin Friedrich, wie sie sich nach dem Tod ihres Mannes nannte, bewohnte die Räume bis zu ihrem Tod 1901 jedoch nur selten, da sie ihren Lebensmittelpunkt nach Kronberg im Taunus verlegt hatte. Nach der Hochzeit meiner Großeltern wurde das Kronprinzenpalais von 1905 bis 1918 in den Wintermonaten von meinem Großvater Kronprinz Wilhelm und meiner Großmutter Kronprinzessin Cecilie, einer geborenen Herzogin zu Mecklenburg-Schwerin, bewohnt. Es war ihre offizielle Winterresidenz; die Sommermonate lebten sie im Marmorpalais in Potsdam.

Mein Vater Prinz Wilhelm, der älteste Sohn des Kronprinzen Wilhelm, wurde 1906 im Marmorpalais geboren. Jährlich in den Monaten Januar bis April wohnte mein Vater mit seinen Eltern und Geschwistern im Kronprinzenpalais. Da er 1940 mit nur 34 Jahren bei den Kämpfen in Frankreich fiel, hatte er keine Gelegenheit mir von seiner Jugend dort zu berichten; später erzählte meine Großmutter meiner Schwester Felicitas und mir, dass sich bei Kriegsausbruch 1914 tausende Berliner vor dem Kronprinzenpalais versammelt hatten und so lange nach den Prinzen riefen bis die Familie sich dann auf dem Balkon zeigte. Während des Ersten Weltkrieges richtete meine Großmutter eine Nähstube im Palais ein, wo sie gemeinsam mit ihren Hofdamen Verbände für die verwundeten Soldaten nähten.

Nach 1918 lebten im Kronprinzenpalais, ähnlich wie im Schloss Bellevue und im Prinzessinnenpalais, andere Mitglieder unserer Familie.

Es gefällt mir, dass diese Gebäude nach den schweren Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges wieder aufgebaut wurden und bis heute als Baudenkmäler so vielen Menschen aus aller Welt unsere Geschichte veranschaulichen. Ganz besonders wünschenswert ist es, wenn sich nun sinnvolle Architektur behutsam mit der Umgebung verbinden kann.

Prinzessin Christa von Preußen.

Aus dem Vorwort der Herausgeber: Unmittelbar zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Prachtboulevard Unter den Linden ergab sich für uns die Chance zu einem außergewöhnlichen Bauprojekt: Dort wo einst die Mitglieder des Königshauses ein und aus gingen, der Hofadel un dessen ausgesuchte Gewerbetreibende und Dienstleister wohnten, lag noch direkt neben der Friedrichswerderschen Kirche von Schinkel eine Grundfläche brach. Die ehemalige Falkoniergasse als kleinteiliger Rest der Stadt des ausgehenden 17. Jahrhunderts war zweihundert Jahre später von großzügigen Straßenzügen und Geschäftsbauten für Handel und Industrie umgeben, in denen Geschichte geschrieben wurde.

Dr. Jürgen Leibfried, Michael Staudinger

Inhaltsverzeichnis:

Westlich vom Stadtschloss

Bauten des Hofstaates Unter den Linden

Kurfürstliche Privatstadt wird Stadtteil Berlin

Schinkel Einfluss auf das Stadtbild

Keimzelle des Bankenviertels

Bauten für Handel und Industrie

Folgen von Krieg und sozialistischer Staatsräson

Chancen der Gegenwart

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

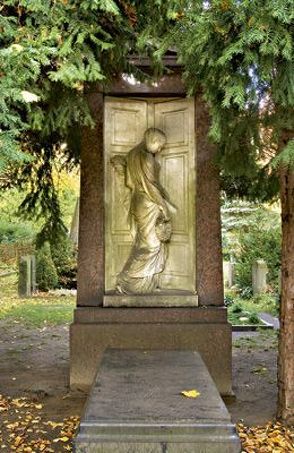

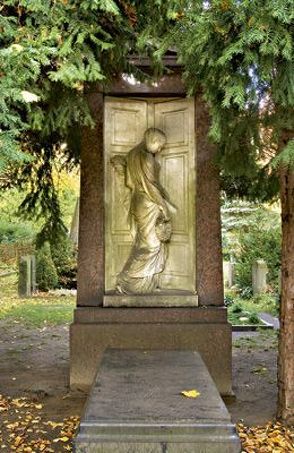

www. Berliner-Grabmale-retten.de

Diese Publikation ist erschienen, um Förderer zur Rettung vom Verfall bedrohter Grabdenkmale auf Berliner Friedhöfen zu gewinnen. Die Stiftung Historische Kirchhöfe und Friedhöfe in Berlin-Brandenburg freut sich über Spenden auf das Konto 512 700 601 bei der Berliner Bank (BLZ 100 708 48), die dem Erhalt der Grabdenkmale dienen.

"Der Tod ist ein schöner Engel, der vor uns tritt und spricht: Komm mit mir, es ist MORGEN." Dieser Gedanke mag den Drake-Schüler Julius Moser (1832-1916) erfüllt haben, als der Bildhauer 1881 das wunderbare Grabmal für Julius Worpitzky (10. Mai 1835-4. März 1895) und dessen Familie schuf: Eine Ädikula aus rotem Granit umfängt ein weißes Marmorrelief, das mit einer trauernden Frauengestalt Schwelle und Tor zum Jenseits offenbart. Dieses beeindruckende Denkmal mit seinem zurückhaltenden Kenotaph hält auf dem Friedhof Jerusalem I am Mehringdamm 21 die Erinnerung an den großen Mathematiker Julius Worpitzky wach und ist in seiner edlen Formenbildung schlicht-realistischer Auffassung ein seelenvoll empfindsames Beispiel für die hohe Sepulkralkultur im Berlin der Gründerzeit. Ein kunstsinniger Berliner Untenehmer wurde durch das Werk "Unter jedem Grabstein eine Weltgeschichte" auf dieses Grabdenkmal aufmerksam und hat spontan die Patenschaft übernommen, um es zu einem Ort alten und neuen Gedenkens zu machen.

So besitzt Berlin mit seiner Friedhofsfläche von mehr als zehn Quadratkilometern einen in dieser Publikation liebevoll erklärten Schatz, der in Europa seinesgleichen sucht: Historische Kirchhöfe und ihre Grabmale, die wie ein Bilderbuch die eindrucksvolle Vergangenheit dieser europäischen Metropole zeigen und das wohl größte Museum Berlins sind.

Dieses einzigartige kulturelle Vermächtnis ist gefährdet. So auch das formvollendete Grabmal des 1876 beigesetzten Satirikers Adolf Glaßbrenner. Der von ihm geprägte Satz „Es ist allerhöchste Eisenbahn“ trifft den Kern des Anliegens, weil viele dieser Grabdenkmale zu zerfallen und damit für immer verloren zu gehen drohen. Der zu ihrem Schutz erforderliche finanzielle Aufwand ist allein mit öffentlichen Mitteln nicht zu bewältigen, so daß Förderer als Bewahrer dieses einzigartigen Erbes gesucht werden.

Das Landesdenkmalamt Berlin hat nun mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder und der Charlotte Böhme-Roth Stiftung eine Spendenaktion ins Leben gerufen: Für 100 ausgewählte Grabmale, die in diesem eindrucksvollen Bildband präsentiert werden, sind Förderer gesucht, die die Instandsetzung dieser Denkmale finanzieren und damit den kulturellen Reichtum der Friedhöfe erhalten wollen. Denn unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte, die auch kommenden Generationen erzählt werden soll.

Dieses Buch ist eine Einladung zum Helfen: Werden Sie Mäzen und finanzieren Sie die Bewahrung unserer Geschichte, indem Sie die Monumente großer und kleiner Leben unserer Stadt zu erhalten helfen.

Die sorgfältig ausgewählten 100 wertvollen, aber verwaisten Grabanlagen auf 20 Berliner Friedhöfen werden in farbigen, großformatigen Abbildungen präsentiert. Detaillierte Texte informieren über die Verstorbenen, die Grabstätten und ihre Künstler. Die übersichtliche Vorstellung der notwenigen Erhaltungsmaßnahmen führt zur Angabe der erforderlichen Mittel, die eingesetzt werden müssen, um das Grabdenkmal vor dem weiteren Verfall zu bewahren. Die Darstellung in Friedhofsplänen ermöglicht das leichte Auffinden der Grabanlagen vor Ort.

Spendenkonto der Stiftung Historische Kirchhöfe

Konto-Nr. 512 700 601 bei der Berliner Bank (BLZ 100 708 48)

Kennwort: Berliner Grabmale retten

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

Im Russischen ist es im Gegensatz zum Deutschen nicht möglich, die grammatische Kategorie Passiv allein auf der Ebene der Verbmorphologie zu definieren, weil die morphologischen Mittel, die an der Bildung des Passivs beteiligt sind, nicht nur überaus heterogen sind, sondern neben der Passivierung auch andere Funktionen, wie z. B. Reflexierung und Intransivierung übernehmen könnnen. Hier werden die bislang vorliegenden sehr verschiedenen Passiv-Konzeptionen referiert und anschließend in kritischer Auseinandersetzung mit der Literatur am Beispiel von M. Bulgakovs Roman "Master i Margarita" und der deutschen Übersetzung von T. Reschke anhand von Einzelbeispielen sprachvergleichend unter morphologischen, syntaktischen und semantischen Gesichtspunkten hinsichtlich der Übersetzungsproblematik analysiert.

Aktualisiert: 2019-12-30

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Oben: Publikationen von Finckenstein & Salmuth

Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,

Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Finckenstein & Salmuth was Sei suchen.

Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber

und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Finckenstein & Salmuth hat vielleicht das passende Buch für Sie.

Weitere Verlage neben Finckenstein & Salmuth

Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:

Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Finckenstein & Salmuth

Wie die oben genannten Verlage legt auch Finckenstein & Salmuth besonderes Augenmerk auf die

inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Nutzer von buch-findr.de:

Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?

Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben