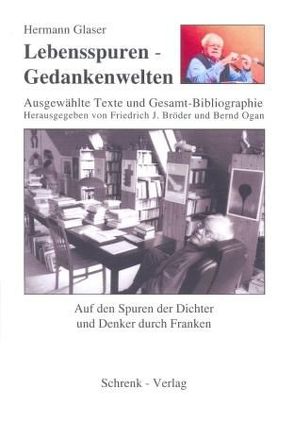

KULTUR ALS POLITIK – POLITIK ALS KULTUR

HERMANN GLASERS PUBLIZISTISCHES WERK UND POLITISCHES WIRKEN

Nürnberg ist ein schwieriges Terrain – politisch wie kulturell; und viel mehr auch dort noch, wenn es gilt, beide Felder zu beackern, das politische wie das kulturelle. Kulturpolitik zu machen in der einstigen „Stadt der Reichsparteitage“, wo alljährlich Hitler Heerschau hielt, wo die „Nürnberger Rassegesetze“ verkündet und die „Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozesse“ abgehalten wurden, ist eine überaus herausfordernde Aufgabe. Wenn Nürnberg heute das Odium seiner schlimmen Vergangenheit nicht mehr so nachhaltig anhängt, ja Nürnberg sich sogar zur „Stadt der Menschenrechte“ gemausert hat, dann verbindet sich diese Entwicklung nicht zuletzt mit dem Namen Hermann Glasers, des Kulturpolitikers, dessen politisches Wirken sich mit einem publizistischen Werk verbindet, das sich der harten Kärrnerarbeit der „Vergegenwärtigung des Vergangenen“ stellt, um so „Geschichte“ aufzuarbeiten, ohne sie in geflissentlich propagierter „Vergangenheitsbewältigung“ zu verdrängen.

Es gibt keinen Grund, aus Anlass von Hermann Glasers 80. Geburtstag, zu dem die vorliegende Auswahl aus seinem publizistischen – und mit einer Gesamtbibliographie vorgestellten – Werk erscheint, die mittlerweile legendäre „Ära Glaser“ zu glorifizieren oder gar zum Mythos zu verklären. Dafür steht der Kulturpolitiker wie der Publizist Glaser viel zu sehr für eine aufklärerisch-antizipatorische Vernunft, die den rationalen Diskurs vor ein politisches Kalkül setzt, das der Macht vor dem Geist das Wort redete oder gar der „instrumentellen Vernunft“ in einer „affirmativen Kultur“ Platz einräumte. In seiner bewegenden Rede zum Abschied Hermann Glasers vom Amt des Nürnberger Kulturreferenten sprach Hans Mayer, der große Literaturwissenschaftler und Sozialforscher, im April 1990 im Nürnberger Opernhaus über diese Aporien von Theorie und Praxis, von Geist und Tat, von den „Beziehungen zwischen Politik und Kultur am Abend der Vernunft“. Und er meinte damit Glasers Impetus, Kultur und Politik, theoretisches Denken und politisches Handeln zu versöhnen, und im dialektischen Diskurs theoretisches Bewusstsein in kulturpolitisches Sein umschlagen und Gestalt annehmen zu lassen.

Als 1964 Hermann Glasers scharfsichtige Analyse deutscher Befindlichkeit, die „Spießer-Ideologie“ (mit dem symptomatischen Untertitel „Von der Zerstörung des deutschen Geistes“), erschien, rückte der staatsexaminierte und promovierte Nürnberger Studienrat mit einem Schlag ins Licht der Öffentlichkeit – und wurde im selben Jahr in Nürnberg zum – damals jüngsten – Kulturdezernenten einer deutschen Großstadt berufen. Strafte sich das zwar als „rote Arbeiterstadt“ geltende, dabei kleinbürgerliche Nürnberg damit selbst Lügen, einen republikanisch-aufrührerischen Geist wie Glaser zum Aushängeschild zu machen oder wollte Nürnberg nur das Diktum widerlegen, dass „Nürnberg im Kleinen groß, im Großen aber kleinlich“ sei? Wie auch immer: Nürnberg wurde in den Jahren darauf zu einem Ort, in dem der Diskurs, den die „Studentenrevolte“ und die „APO“, die „außerparlamentarische Opposition“, angezettelt hatten, theoretisch auf den Punkt gebracht und die – wenn auch andernorts buchstäblich – „brennenden“ Fragen der Zeit verhandelt wurden: die „Nürnberger Gespräche“, die Glaser ins Leben gerufen hatte, debattierten mit der intellektuellen Elite des „geistigen Deutschlands“ so Aufsehen erregende Themen wie „Haltungen und Fehlhaltungen in Deutschland“, „Aufklärung heute – Probleme der deutschen Gesellschaft“, „Gegenwart und Zukunft der deutschen Gesellschaft“, „Teilhabe – Kommunikation und Partizipation in unserer Gesellschaft“ oder „Opposition in der Bundesrepublik“.

Weit mehr noch als mit den „Nürnberger Gesprächen“ rückte der Kulturreferent Glaser die Dürer-Stadt Nürnberg im „Dürer-Jahr 1971“, zum 500. Geburtstag des wohl größten Sohnes der Stadt, in den Blickpunkt einer nicht nur kulturell interessierten Öffentlichkeit. Aber dabei ging es nicht nur um kommunale Image-Pflege oder um ein wohlfeiles PR-Profil, sondern um die – heute längst zum Schlagwort verkommene – „Nachhaltigkeit“ einer Kulturpolitik, der das Wort „Event“ fremd war: Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik, die der Hochkultur in „Kulturläden“, in allen Stadtvierteln angesiedelt, eine demokratische „Sozio-Kultur“ für alle entgegensetzt, die „Industriekultur“ in einer Industriestadt wie Nürnberg nicht nur museal begreift und den 150. Jahrestag der ersten deutschen Eisenbahn, die 1835 von Nürnberg nach Fürth fuhr, zum Anlass einer Ausstellung im neu gegründeten „Museum Industriekultur“ machte, in der die Deutsche Bahn – von Glaser geradezu dazu gezwungen – sich zum ersten Mal öffentlich ihrer verhängnisvollen Geschichte während der NS-Diktatur stellt. Und eine Kulturpolitik, die der exkulpierenden „Stunde Null“, die es im Deutschland des Jahres 1945 nie gegeben hat, die „Trümmerzeit“ entgegensetzt, die freilich schnell aus dem „panischen Idyll“ erwacht, das nach einem kurzen Innehalten, gleichsam der Verschnaufpause nach „Krieg und Auschwitz“, zur Restauration und Revision der Adenauer-Ära und zum „schwitzenden Idyll des Wirtschaftswunders“ aufbricht.

„So viel Anfang war nie“ meinte zwar die Chance der Deutschen, nach dem „Zivilisationsbruch des Faschismus“, der in der Ungeheuerlichkeit von „Auschwitz“ gipfelte, Vernunft und Moral im gesellschaftlichen Bewusstsein eines demokratischen Staates zu konstituierenden Grundpfeilern zu machen. In Nürnberg lässt sich so viel Anfang mühelos mit dem Namen Hermann Glaser verbinden. Aus den Niederungen des politischen Geschäfts brach er immer wieder zu den Höhen eines analytischen Denkens auf, das in unerschöpflicher Wissbegierde und im „Lebens-Mittel des Schreibens“ sich artikulierte. Im quantitativ schwergewichtigen opus magnum der dreibändigen „Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland“ rafft der Kulturhistoriker Glaser noch einmal zusammen, was sein kritisches Denken ausmacht; und wie sich die schon in der deutschen Romantik und viel mehr noch im Wilhelminismus des deutschen Kaiserreichs angelegte „Zerstörung des deutschen Geistes“ in einer „deutschen Sozialpathologie“ niederschlägt, in der das „Hakenkreuz zum Nierentisch“ mutiert und „Biermystik und Hordenromantik“ mit dem „Furchendasein“ und dem „Nischenglück“ im „Winkel der Gartenlaube“ in eins gehen. Wenn in Deutschland, im „Land der Aufklärung“, der Mythos über den Logos triumphiert, kann man kaum noch von einem „aufgeklärten Land“ sprechen. Im Gegenteil: die Kehrseite der deutschen Medaille, auf der die Fackel der Vernunft und einer vom deutschen, nicht zuletzt Nürnberger Humanismus geprägten Moral brennt, ist die Fratze der Barbarei, die von dem Land der „Dichter und Denker“ und der deutschen Klassik Besitz ergriff und das klassische Ideal des „Wahren, Guten und Schönen“ ins Gegenteil verkehrte. Wie ein roter Faden zieht sich Adornos Diktum von der „Dialektik der Aufklärung“ leitmotivisch durch Glasers schriftstellerisches Werk, dem Günter Grass in seinem „Tagebuch einer Schnecke“ ein Denkmal setzte: „Ein Schriftsteller ist jemand, der gegen den Sog schreibt.“

Vielleicht resultiert aus solchem dialektischen Denken und moralischen Handeln auch der Furor, mit dem Hermann Glaser in seinen „schwersten Stunden“ der geballten Staatsmacht sein aus dem Geiste Zolas geborenes „J’accuse“ entgegenschleuderte: „Ich klage an“, rief Hermann Glaser in seiner öffentlichen Rede vor der Nürnberger Lorenzkirche zum Geläut der Glocken immer wieder aus und reagierte damit – unbesehen seines Amtes und seiner Stellung – auf die Massenverhaftung von 141 Jugendlichen, die von der Polizei in einem städtischen, von Glaser gegründeten „Kommunikationszentrum“, dem „KOMM“, zunächst eingekesselt, dann verhaftet und tagelang festgehalten wurden, nur weil sie der Teilnahme an einer Demonstration, bei der es zu geringfügigen Ausschreitungen kam, verdächtigt worden waren. Das war seinerzeit ein Fanal gegen die in Zeiten des RAF-Terrorismus undifferenziert jede kritische Haltung niederwalzende Hysterie einer Staatsgewalt, die dem republikanisch-demokratischen Bewusstsein nicht die Stirn und den Kopf bot, sondern den Helm und den Schlagstock.

Kein Wunder, dass solchem Denken und Handeln Resignation und melancholische Anwandlungen nicht fremd sind. Glaser, der Homme de lettres, der enzyklopädische Spurensucher, der Kultur ironisch als „Farbigkeitsbedarfs-deckung“ wie als „die Kunst des fröhlichen Scheiterns“ apostrophieren kann und in Rilkes Sentenz „Wer spricht vom Siegen! Überleben ist alles“ die Ohnmacht des kritischen Rationalisten konstatiert, kompensiert den himmelstürmenden Höhenflug des freien Geistes, der „weht wo er will“, mit „optimistischem Pessimismus“ – und findet sein heiteres Heil nicht zufällig in Camus’ „Mythos von Sisyphos“ und in Dürers enigmatischem Kupferstich der „Melancholie“. Denn wer weiß schon zu sagen, ob sich auf den beredt schweigenden Lippen der engelhaften Gestalt der Dürerschen „Melencolia“ nicht doch ein gehauchtes Wort abzeichnet, das man als eine reflektierende Andeutung über drei Buchstaben bei Kleist ausmachen kann: nämlich das aufseufzende „Ach“, in dem Hermann Glaser all die Weh- und Schwermut und die „Ohn-Macht“ zusammenfließen lässt, in die sich Kleists Figuren, die Alkmene (im „Amphitryon“), die „Penthesilea“ wie das „Käthchen“, der „Prinz von Homburg“ wie die „Marquise von O“ flüchten, wenn sie wie Schillers „Tasso“ in ihrer Qual verstummen und doch ihnen ein Gott gibt, zu sagen, was sie leiden: Ach!

F.J. Bröder