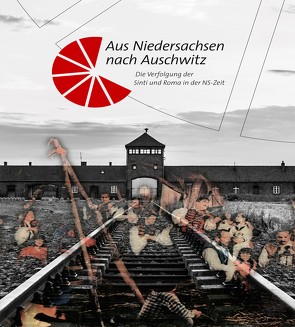

Sinti und Roma leben seit mehr als 600 Jahren unter uns. Seitdem sind sie als Minderheit

die meiste Zeit ausgegrenzt, verdächtigt und verfolgt worden. Insbesondere in der Zeit des

Nationalsozialismus wurden sie aus rassistischen Gründen verfolgt und sind in großer Zahl in ganz

Europa dem nationalsozialistischen Völkermordprogramm zum Opfer gefallen.

Im Begleitband zur Ausstellung „Aus Niedersachsen nach Auschwitz. Die Verfolgung der Sinti

und Roma in der NS-Zeit“ wird die sich stetig steigernde Ausgrenzung, Entrechtung und Verfolgung der

Sinti und Roma von 1933 bis zu den Deportationen nach Auschwitz 1943 auf dem Gebiet des heutigen

Niedersachsen behandelt. Berücksichtigt werden darüber hinaus die Vorgeschichte und die letzte

Station im KZ Bergen-Belsen sowie die Nachkriegsgeschichte der Überlebenden und Täter_innen.

Die Ausstellung wurde bereits 2003 anlässlich des 60. Jahrestages der Deportation vieler

Sinti und Roma aus dem Gebiet des heutigen Niedersachsen erarbeitet. 2018 wurde sie aktualisiert

und unter Berücksichtigung des neuesten Forschungsstands inhaltlich erweitert sowie grafi sch neu

gestaltet.

Aktualisiert: 2023-06-15

> findR *

Sinti und Roma leben seit mehr als 600 Jahren unter uns. Seitdem sind sie als Minderheit

die meiste Zeit ausgegrenzt, verdächtigt und verfolgt worden. Insbesondere in der Zeit des

Nationalsozialismus wurden sie aus rassistischen Gründen verfolgt und sind in großer Zahl in ganz

Europa dem nationalsozialistischen Völkermordprogramm zum Opfer gefallen.

Im Begleitband zur Ausstellung „Aus Niedersachsen nach Auschwitz. Die Verfolgung der Sinti

und Roma in der NS-Zeit“ wird die sich stetig steigernde Ausgrenzung, Entrechtung und Verfolgung der

Sinti und Roma von 1933 bis zu den Deportationen nach Auschwitz 1943 auf dem Gebiet des heutigen

Niedersachsen behandelt. Berücksichtigt werden darüber hinaus die Vorgeschichte und die letzte

Station im KZ Bergen-Belsen sowie die Nachkriegsgeschichte der Überlebenden und Täter_innen.

Die Ausstellung wurde bereits 2003 anlässlich des 60. Jahrestages der Deportation vieler

Sinti und Roma aus dem Gebiet des heutigen Niedersachsen erarbeitet. 2018 wurde sie aktualisiert

und unter Berücksichtigung des neuesten Forschungsstands inhaltlich erweitert sowie grafi sch neu

gestaltet.

Aktualisiert: 2023-03-09

> findR *

Am Rand des Ortes Wietzendorf in der Lüneburger Heide befand

sich während des Zweiten Weltkriegs ein Kriegsgefangenenlager

der deutschen Wehrmacht. Ab Juli 1941 wurden mehr als

50.000 sowjetische Soldaten eingeliefert. Die katastrophalen

Lebensverhältnisse im Lager führten ab Herbst 1941 zu einem

Massensterben. Mit 16.000 Opfern ist der Friedhof der sowjetischen

Kriegsgefangenen eine der größten Kriegsgräberstätten in

der Bundesrepublik.

Im Herbst 1943 war Wietzendorf für einige Wochen Durchgangslager

für mehr als 40.000 italienische Soldaten, die nach kurzem

Aufenthalt auf Arbeitskommandos in ganz Norddeutschland verteilt

wurden. Ab Januar 1944 diente das Lager zur Internierung

italienischer und kurz vor Kriegsende auch französischer Offiziere.

Silke Petry und Rolf Keller informieren über das Schicksal der

Gefangenen in Wietzendorf, die Anlage und Umgestaltung der

Friedhöfe für die Opfer und den Wandel der Erinnerungskultur bis in

die jüngste Zeit.

Aktualisiert: 2021-07-22

> findR *

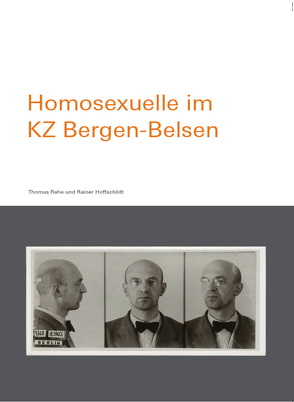

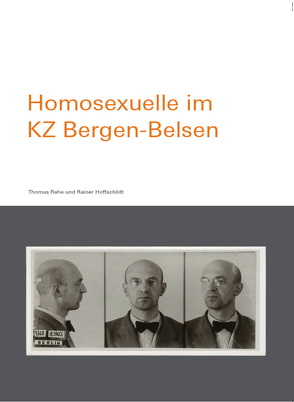

Die Verfolgung homosexueller Männer in Deutschland hat eine lange Vorgeschichte. Seit der Reichseinigung von 1871 wurden durch den § 175 des Strafgesetzbuches homosexuelle Handlungen unter Männern bestraft. Eine strafrechtliche Verfolgung weiblicher Homosexualität gab es dagegen nicht. Das Reichsgericht beschränkte schließlich die im Gesetz als strafwürdig definierte „widernatürliche Unzucht“ auf „beischlafähnliche Handlungen“. Die Zahl der Verurteilungen nach § 175 war auch deshalb eher gering und erreichte 1912 mit 493 rechtskräftigen Urteilen ihren Höchststand. In der Weimarer Republik, die den § 175 unverändert übernahm, stieg die Zahl der Verurteilungen homosexueller Männer leicht an.

Die Nationalsozialisten polemisierten von Beginn an gegen Homosexuelle mit aggressiver Rhetorik. Sie seien „Volksschädlinge“, die den Bestand von Volk und Rasse gefährdeten, da sie nicht zu der im Konkurrenzkampf der Rassen erforderlichen Geburtensteigerung beitrügen. Homosexuelle entsprachen aus der Sicht des Nationalsozialismus zudem nicht seinem soldatischen Männlichkeitsideal und wurden zugleich als zur Cliquenbildung neigende potentielle Gegner betrachtet.

1935 wurde das Strafrecht gegen homosexuelle Männer massiv verschärft. Dies betraf sowohl den Straftatbestand als auch das Strafmaß. Nun wurden alle homosexuellen Handlungen oder auch nur homosexuell motiviertes Verhalten bestraft. Dafür brauchte nicht einmal mehr eine Berührung nachgewiesen zu werden. Das Strafmaß wurde auf bis zu zehn Jahre Zuchthaus angehoben. In der Folge stiegen die Verurteiltenzahlen rasant an. Hatte es 1934 noch weniger als 800 Urteile nach § 175 gegeben, stiegen die Zahlen 1936 auf 5.320, 1937 auf 8.271 und 1938 auf ein Maximum von 8.562 an. Erst mit Kriegsbeginn sanken die Zahlen wieder deutlich, da nun viele Männer zur Wehrmacht eingezogen wurden und die Verfolgungsapparate kriegsbedingt personell zunehmend ausgedünnt waren. Insgesamt lag die Zahl der Verurteilungen nach § 175 bis Kriegsende bei mehr als 45.000. Hinzu kamen zwischen 1939 und Mitte 1944 über 6.400 Verurteilungen von Homosexuellen durch Wehrmachtsgerichte.

Aktualisiert: 2021-03-11

> findR *

![„Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt […], wird mit Gefängnis bestraft.“ von Bormuth, Maria, Stiftung niedersächsische Gedenkstätten](https://buch-findr.de/media/ein-mann-der-mit-einem-anderen-mann-unzucht-treibt-wird-mit-gefaengnis-bestraft_9783946991069_295.jpg)

Mit dem Projekt „§ 175 StGB - 20 Jahre legitimiertes Unrecht in der Bundesrepublik am Beispiel des Strafvollzugs in Wolfenbüttel“ hat die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten einen Beitrag zur Aufarbeitung der Geschichte von Männern geleistet, die in der Bundesrepublik Deutschland wegen homosexueller Handlungen verurteilt wurden. Das Projekt wurde in der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel umgesetzt und durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales sowie die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten finanziert.

Der § 175 wurde 1872 im Deutschen Reich in Kraft gesetzt. Er galt in unterschiedlichen Formen bis 1994. Die von den Nationalsozialisten im Jahr 1935 verschärfte Form wurde von der Bundesrepublik bis 1969 beibehalten. Ein Rehabilitationsgesetz für die Männer, die in der Bundesrepublik wegen des § 175 verurteilt wurden, gibt es erst seit 2017. Im Zuge der Diskussion und der Verabschiedung dieses Gesetzes wurden im letzten Jahr einige Projekte begründet, die sich mit der Geschichte der wegen § 175 in der BRD verurteilten Männer befassten und befassen.

Das Projekt „§ 175 StGB – 20 Jahre legitimiertes Unrecht in der Bundesrepublik am Beispiel des Strafvollzugs in Wolfenbüttel“ legte dabei den Forschungsschwerpunkt erstmals auf den Strafvollzug der aufgrund von § 175 in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1949 und 1969 verurteilten Männer. Die Fragestellung nach ihren Haftbedingungen wurde dabei am Beispiel des Strafvollzugs in Wolfenbüttel untersucht.

Durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Landesarchiv – Standort Wolfenbüttel konnten Gefangenenpersonalakten und staatliche Dokumente der Jahre 1949 bis 1969 eingesehen werden. Persönliche Berichte, Dokumente oder Zeugnisse von ehemals im Strafgefängnis Wolfenbüttel inhaftierten Männern sind trotz zahlreicher Aufrufe bisher nicht vorhanden. Es konnten jedoch Männer gefunden werden, die aus anderen Perspektiven über den Untersuchungszeitraum berichten. So ist u.a. festzustellen, dass Männer, die nach § 175 oder § 175a verurteilt wurden, in Einzelzellen unterbracht werden sollten. Die Forschungsergebnisse werden im Januar 2019 in einer Publikation vorgelegt.

Aktualisiert: 2021-12-15

> findR *

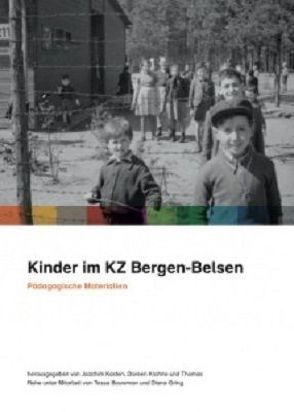

Mit etwa 3.500 Kindern unter 15 Jahren gehörte das KZ Bergen-Belsen zu den nationalsozialistischen Konzentrationslagern mit der höchsten Anzahl von Kindern unter den Häftlingen.Anhand von biografischen und thematischen Zugängen sollen mit diesen pädagogischen Materialien am Beispiel Bergen-Belsens Einblicke in die spezifische Lebenssituation von Kindern in den Konzentrationslagern ermöglicht werden.

Die thematische Auswahl der Quellen orientiert sich an existentiellen Erfahrungs- und Handlungsfelder durch die zugleich eine Brücke geschlagen wird zwischen der heutigen Erfahrungswelt der SchülerInnen und der Situation und dem Verhalten von Kindern in den NS-Konzentrationslagern. Zu diesen Kategorien zählen u.a. Essen und Trinken, Helfen, Fühlen, Lernen und Spielen, Leiden und Sterben.

Bei den auf Karten gedruckten Bild-und Textquellen handelt es sich u.a. um Passagen aus Häftlingstagebüchern, schriftlichen Erinnerungsberichten und Interviews sowie zeitgenössische Fotografien und Häftlingszeichnungen. Sie werden ergänze um Informationen und Bilder zur Lebensgeschichte von ehemaligen Kinderhäftlingen des KZ Bergen-Belsen.

Inhalt

Lehrerinnen- und Lehrerheft mit didaktischen Hinweisen

Historische Einführungstexte

Materialkarten für die Arbeit mit Quellen

(Text- und Bilddokumente)

Aktualisiert: 2020-02-14

> findR *

Im KZ Bergen-Belsen befanden sich unter den rund 120.000 Häftlingen aus fast allen europäischen Ländern auch etwa 3.500 Kinder. Viele starben an Hunger, Krankheiten, Seuchen und Gewalt. Die Überlebenden waren für ihr ganzes Leben durch die körperlichen und seelischen Qualen geprägt.

Die Broschüre dokumentiert die gleichlautende Ausstellung in wesentlichen Teilen. Anhand exemplarischer Einzelschicksale werden die spezifischen Lebensbedingungen und Verhaltensformen von Kindern im KZ Bergen- Belsen dargestellt. Die Hilfsmaßnahmen nach der Befreiung für überlebende Kinder sowie deren oft lebenslange Auseinandersetzung mit dem Erlebten stellen weitere Schwerpunkte dar.

Aktualisiert: 2020-02-14

> findR *

Etwa 1800 Männer, Frauen und Kinder brachte die SS 1944/45 als „Zigeuner“ in das KZ Bergen-Belsen. Die vorliegende Broschüre zeichnet die Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus nach und beschreibt ihre Existenzbedingungen im KZ Bergen-Belsen. Auch die lange Geschichte des Kampfes der Überlebenden um Entschädigung und Anerkennung als NS-Verfolgte sowie die Kontinuitäten der Ausgrenzung von Sinti und Roma nach 1945 werden dargestellt. Exemplarische Biografien runden die Broschüre ab.

Aktualisiert: 2020-02-14

> findR *

Überblick zu Bergen-Belsen als historischem Ort (Kriegsgefangenenlager, Konzentrationslager, Displaced Persons Camp) und Gedenkstätte

Bergen-Belsen war der Ort eines Kriegsgefangenenlagers, eines Konzentrationslagers und eines Displaced Persons Camps. Seit 1945 ist Bergen-Belsen ein Erinnerungsort und mittlerweile eine Gedenkstätte von internationaler Bedeutung. Dieser Wegweiser stellt in kompakter Form die Geschichte Bergen-Belsens, die historischen Orte des früheren Lagergeländes und der Umgebung sowie die heutige Gedenkstätte vor.

Aktualisiert: 2020-02-14

> findR *

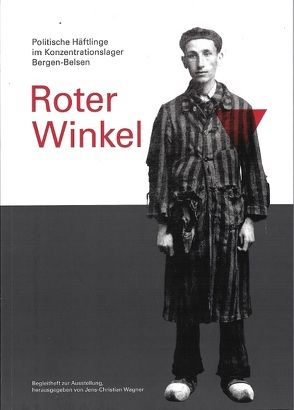

Politische Häftlinge stellten mindestens die Hälfte der Gefangenen im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Unter ihnen befanden sich deutsche Kommunisten, Sozialdemokraten und bürgerliche NS-Gegner, darunter viele, die während der Weimarer Republik politische Verantwortung getragen hatten. In keinem anderen Konzentrationslager starben mehr frühere Reichstagsabgeordnete als in Bergen-Belsen. Die meisten politischen Häftlinge kamen aus den von Deutschland besetzten Ländern in Europa – vor allem aus Polen, der Sowjetunion, Frankreich und Belgien Sie alle trugen auf ihrer Häftlingskleidung als Abzeichen den roten Winkel der politischen Gefangenen.

Viele politische Häftlinge starben in Bergen-Belsen. Die Überlebenden setzten sich nach dem Krieg für ein friedliches, freies und solidarisches Europa ohne Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus ein. Doch ihr Vermächtnis droht in Vergessenheit zu geraten.

Anhand zahlreicher Dokumente und Fotos sowie exemplarischer Biographien vermittelt die von Studierenden der Leibniz Universität Hannover gemeinsam mit der Gedenkstätte erarbeitete Ausstellung einen umfassenden Eindruck von der Bandbreite der Häftlingsgruppe der politischen Gefangenen und ihrer Existenzbedingungen in Bergen-Belsen. Einen breiten Raum nimmt in der Ausstellung zudem die Frage ein, wie die Gesellschaft in den Herkunftsländern den Überlebenden nach 1945 begegnete.

Aktualisiert: 2020-02-14

> findR *

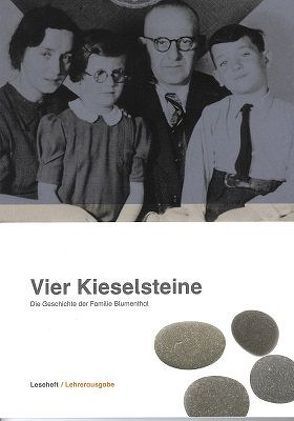

Dies ist die Geschichte der Familie Blumenthal aus Hoya an der Weser: Ruth und Walter Blumenthal mit ihren Kindern Albert und Marion sowie die Großeltern Max und Zerline Blumenthal. Es geht vor allem um ihr Leben zur Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945). Die Blumenthals sind Juden. Sie verlassen im Jahr 1939 Deutschland, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen. Die Geschichte handelt von der Flucht der Familie in die Niederlande, ihrer Zeit im Konzentrationslager und ihrer Auswanderung in die USA. Marion hat als Erwachsene ihre Erinnerungen an diese Zeit in einem Buch aufgeschrieben. Die Suche nach vier gleichen Kieselsteinen spielt darin eine wichtige Rolle.

Vier Kieselsteine als Symbol für die Rettung: Im Konzentrationslager Bergen-Belsen sammelt die kleine Marion jeden Tag vier gleiche Kieselsteine. Sie symbolisieren die Mitglieder ihrer Familie und Marion glaubt fest daran, dass diese zusammenbleiben und überleben werden, wenn sie nur jeden Tag vier gleiche Kieselsteine im Lager findet.

Das Leseheft „Vier Kieselsteine“ erzählt die Geschichte der Familie Blumenthal aus dem niedersächsischen Hoya von der beginnenden Verfolgung durch die Nationalsozialisten über gescheiterte Auswanderungsversuche, die Verhaftung und Internierung im Konzentrationslager Bergen-Belsen bis hin zur Befreiung und Auswanderung in die USA sowie dem Weiterleben nach der Shoah. Es enthält auf 72 Seiten zahlreiche Abbildungen von Fotos und Dokumenten, ein Glossar und in den Umschlagklappen eine Karte und eine Personenübersicht.

Das Lehrerheft enthält auf 84 Seiten neben allen Inhalten des Leseheftes zusätzlich eine didaktische Handreichung und Quellenhinweise.

Text und Kartenmaterial wurden von der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten in Zusammenarbeit mit Praktiker_innen aus Schule, Lehrerbildung und Gedenkstättenpädagogik für den Einsatz im schulischen und außerschulischen Unterricht erarbeitet.

Die „Vier Kieselsteine“ sind in einfacher Sprache verfasst und können mit Schüler_innen ab einem Alter von neun Jahren verwendet werden. Es bietet sich aber auch ein Einsatz in höheren Klassenstufen an.

Aktualisiert: 2020-02-14

> findR *

„Das erste Buch eines Jahres ist beendet, leider ohne dass der Krieg beendet ist“, lautet am 29. September 1944 die erste Eintragung im Tagebuch von Lilly Zielenziger. Zu diesem Zeitpunkt war die Autorin bereits ein Jahr Häftling im sogenannten „Aufenthaltslager“ Bergen-Belsen und hatte mehrere Jahre der Schikane, Entrechtung, Vertreibung und Flucht hinter sich. Das Tagebuch, ein kleines, gut leserliches Heftchen, berichtet uns von ihren letzten Monaten. Es erzählt von ihren Ängsten und Sorgen, aber auch von ihren Hoffnungen auf ein Leben nach dem Krieg und von Freundschaften, die sie mit anderen Häftlingen in Bergen-Belsen schließen konnte.

Neben dem Tagebuchtext enthält die Publikation eine Einführung von Thomas Rahe sowie die ausführliche biographische Spurensuche von Kathrin Meß.

Aktualisiert: 2021-07-20

> findR *

Leseheft für Schülerinnen und Schüler ab 9 Jahren.

Das Leseheft umfasst neben der Verfolgungsgeschichte der Blumenthals im Text farblich unterlegte Informationen und Verständnishilfen zur Zeit des Nationalsozialismus (in farbig unterlegten Kästen im Text) und Erklärungen schwieriger Begriffe (Glossar). Bildliche Skizzen in den Umschlagklappen geben Übersichten über die Familie(nzusammenhänge) und den Weg der Blumenthals von Hoya über Hannover, die Niederlande, das KZ Bergen-Belsen, die Befreiung bei Tröbitz bis hin zur Auswanderung in die USA. Die Sprache ist einfach, schwierige Begriffe und Wörter werden bei Bedarf erklärt, und viele Abbildungen geben Eindrücke von den Personen, deren Geschichte das Heft behandelt.

Aktualisiert: 2020-02-14

> findR *

Vier Kieselsteine – ein Materialpaket für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit

Vier Kieselsteine als Symbol für die Rettung: Im Konzentrationslager Bergen-Belsen sammelt die kleine Marion jeden Tag vier gleiche Kieselsteine. Sie symbolisieren die Mitglieder ihrer Familie und Marion glaubt fest daran, dass diese zusammenbleiben und überleben werden, wenn sie nur jeden Tag vier gleiche Kieselsteine im Lager findet.

Das Materialpaket besteht aus einem Leseheft für Schüler_innen, einem Lehrerheft, Foto- und Dokumentenkarten sowie Zeitkarten.

Das Leseheft „Vier Kieselsteine“ erzählt die Geschichte der Familie Blumenthal aus dem niedersächsischen Hoya von der beginnenden Verfolgung durch die Nationalsozialisten über gescheiterte Auswanderungsversuche, die Verhaftung und Internierung im Konzentrationslager Bergen-Belsen bis hin zur Befreiung und Auswanderung in die USA sowie dem Weiterleben nach der Shoah. Es enthält auf 72 Seiten zahlreiche Abbildungen von Fotos und Dokumenten, ein Glossar und in den Umschlagklappen eine Karte und eine Personenübersicht.

Das Lehrerheft enthält auf 84 Seiten neben allen Inhalten des Leseheftes zusätzlich eine didaktische Handreichung und Quellenhinweise.

Das Zusatzmaterial besteht aus zwei Sätzen Karten (insgesamt knapp 90 Stück) mit Abbildungen (Fotos und Dokumente zur Familien- und der allgemeinen Geschichte)

für Quellenarbeit und die Arbeit mit Zeitleisten. Im Lehrerheft gibt es Hinweise zum Einsatz der Karten.

Text und Kartenmaterial wurden von der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten in Zusammenarbeit mit Praktiker_innen aus Schule, Lehrerbildung und Gedenkstättenpädagogik für den Einsatz im schulischen und außerschulischen Unterricht erarbeitet.

Die „Vier Kieselsteine“ sind in einfacher Sprache verfasst und können mit Schüler_innen ab einem Alter von neun Jahren verwendet werden. Es bietet sich aber auch ein Einsatz in höheren Klassenstufen an.

Aktualisiert: 2020-02-14

> findR *

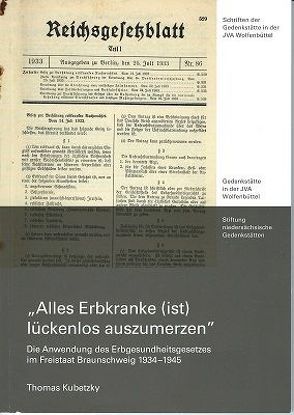

Die Publikation basiert auf umfangreichen Recherchen des Autors im Rahmen der Konzeption der Ausstellung "1933 und das Recht. Der Beitrag der Justiz zur Machtergreifung".

Der Text dieser Veröffentlichung entstand aus einem Vortrag, den der Verfasser am 9. April 2013 im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung unter dem Titel ",Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht werden...': Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" in Wolfenbüttel gehalten hat.

Aktualisiert: 2021-12-15

> findR *

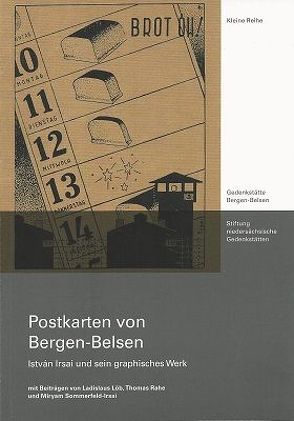

Der ungarische Graphiker István Irsai (* 1896) gehörte zu einer Gruppe jüdischer Häftlinge im Konzentrationslager Bergen-Belsen (der sog. "Kasztner-Gruppe"), die Ende 1944 ausgetauscht wurden. Noch im KZ entstanden Irsais Entwürfe zu "minimalistischen Postkarten, die Szenen aus dem Alltagsleben im Lager darstellen und intensive Gefühle mit großer Zurückhaltung ausdrücken" (Miryam Sommerfeld). Ein einleitender Text (Ladislaus Löb) zu Irsais Werk und eine biographische Skizze (M. Sommerfeld) ergänzen den Haupttext des Bandes.

Aktualisiert: 2020-02-14

> findR *

Sechs topographische Karten zur Entwicklung des Lagers Bergen-Belsen mit kurzen Erläuterungen (deutsche Ausgabe)

Aktualisiert: 2020-02-14

> findR *

2015 jährte sich die Befreiung des KZ Bergen-Belsen durch die britischen Streitkräfte zum siebzigsten Mal. Es war auch das Jahr, in dem die britische Armee endgültig aus der Garnison Bergen-Hohe / Bad Fallingbostel abzog. Das Künstlerpaar Blaffert & Wamhof hat sich deshalb im Rahmen ihres Garrison-Projects auf eine fotografische Ortsbegehung begeben. Die Fotografien zeigen den Truppenübungsplatz, die Kasernengebäude und halten den Moment des Abzugs fest. Blaffert & Wamhof verweisen auf Orte, die sich im Prozess der Auflösung befinden. Weiter zeigt der Band Fotografien der heutigen KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, eine persönliche Sicht auf diesen historischen Ort, der mit dem Kasernengelände und dem Truppenübungsplatz geografisch und geschichtlich eng verwoben ist. Dies veranschaulicht er wissenschaftliche Leiter der Gedenkstätte, Dr. Thomas Rahe, in seinen Aufsätzen: "Polnische und jüdische 'Displaced Persons' im DP-Camp in Bergen-Belsen" und "Das Kasernenlager des KZ Bergen-Belsen". Ergänzt sind die Texte mit vielen aufschlussreichen historischen Aufnahmen.

Aktualisiert: 2020-07-01

> findR *

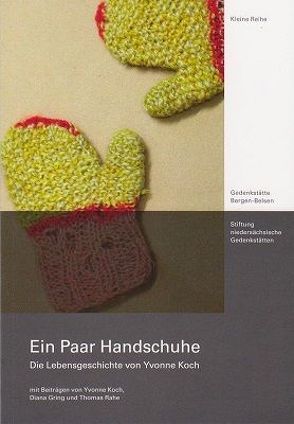

Ein Paar mit bunten Wollfäden gestrickte Fäustlinge erinnert in der Dauerausstellung der Gedenkstätte Bergen-Belsen an die Geschichte von Yvonne Koch, die im Herbst 1944 als Zehnjährige aus der Slowakei deportiert und am 15. April 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen befreit wurde. Yvonne Koch selbst berichtet ihre Lebensgeschichte, Thomas Rahe erläutert den historischen Hintergrund, und Diana Gring geht auf die Bedeutung der Handschuhe als Exponat ein.

Aktualisiert: 2021-01-22

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Oben: Publikationen von Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten

Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,

Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten was Sei suchen.

Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber

und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten hat vielleicht das passende Buch für Sie.

Weitere Verlage neben Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten

Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:

Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten

Wie die oben genannten Verlage legt auch Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten besonderes Augenmerk auf die

inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Nutzer von buch-findr.de:

Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?

Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben

![„Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt […], wird mit Gefängnis bestraft.“ von Bormuth, Maria, Stiftung niedersächsische Gedenkstätten](https://buch-findr.de/media/ein-mann-der-mit-einem-anderen-mann-unzucht-treibt-wird-mit-gefaengnis-bestraft_9783946991069_295.jpg)