Für die Verarmung der Baukultur wird häufig das Aufkommen der Computer verantwortlich gemacht. Das rechnerunterstützte Entwerfen, das Computer Aided Design (CAD) schien das Handzeichnen bei Architekten überflüssig zu machen und ließ es aus der Mode geraten.

In dieser Frage scheint sich eine Trendwende abzuzeichnen. Auch wenn die künstlerische Übung mit dem Zeichenstift, dem Filzschreiber oder Bleistift auf Serviette oder Papier, im Notizbuch oder dem Skizzenblock nie wirklich verschwunden ist, richtet sich das Interesse neuerdings vermehrt wieder auf die Sorgfalt und Genauigkeit, die Empfindlichkeit und Kreativität des „Entwerfens mit der Hand“.

Der in Berlin residierende Architekt Philip Norman Peterson hat trotz aller Vertrautheit mit der digitalen Welt nie aufgehört, mit dem Zeichenstift zu denken. Das nutzte er für die Zusammenarbeit mit Max Dudler, Daniel Libeskind und Holzer Kobler Architekturen u.a. In seinem Buch Sketches Methoden der Formfindung kann man ihn dabei beobachten, wie er Schritt für Schritt Formen findet. Dazu hat er verschiedene Methoden entwickelt, über Bauwerk, Ort und Stadt nachzudenken. Er träumt nicht nur von luftigen Welten, sondern provoziert durch radikale Vorschläge etwa eines innerstädtischen Flughafens am Berliner Alexanderplatz. Und er nimmt philosophische und künstlerische Anregungen von Jacques Derrida, El Lissitzky oder Ludwig Mies van der Rohe auf und transformiert sie in urbane und architektonische Strukturen.

Die Entwurfsmethodik fasziniert und lässt sich gut nachvollziehen. Der individuelle Stil seiner Zeichnungen, subtil und präzise, abstrahierend und klar, entwickelt einen ungemein eigenen ästhetischen Reiz.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Für die Verarmung der Baukultur wird häufig das Aufkommen der Computer verantwortlich gemacht. Das rechnerunterstützte Entwerfen, das Computer Aided Design (CAD) schien das Handzeichnen bei Architekten überflüssig zu machen und ließ es aus der Mode geraten.

In dieser Frage scheint sich eine Trendwende abzuzeichnen. Auch wenn die künstlerische Übung mit dem Zeichenstift, dem Filzschreiber oder Bleistift auf Serviette oder Papier, im Notizbuch oder dem Skizzenblock nie wirklich verschwunden ist, richtet sich das Interesse neuerdings vermehrt wieder auf die Sorgfalt und Genauigkeit, die Empfindlichkeit und Kreativität des „Entwerfens mit der Hand“.

Der in Berlin residierende Architekt Philip Norman Peterson hat trotz aller Vertrautheit mit der digitalen Welt nie aufgehört, mit dem Zeichenstift zu denken. Das nutzte er für die Zusammenarbeit mit Max Dudler, Daniel Libeskind und Holzer Kobler Architekturen u.a. In seinem Buch Sketches Methoden der Formfindung kann man ihn dabei beobachten, wie er Schritt für Schritt Formen findet. Dazu hat er verschiedene Methoden entwickelt, über Bauwerk, Ort und Stadt nachzudenken. Er träumt nicht nur von luftigen Welten, sondern provoziert durch radikale Vorschläge etwa eines innerstädtischen Flughafens am Berliner Alexanderplatz. Und er nimmt philosophische und künstlerische Anregungen von Jacques Derrida, El Lissitzky oder Ludwig Mies van der Rohe auf und transformiert sie in urbane und architektonische Strukturen.

Die Entwurfsmethodik fasziniert und lässt sich gut nachvollziehen. Der individuelle Stil seiner Zeichnungen, subtil und präzise, abstrahierend und klar, entwickelt einen ungemein eigenen ästhetischen Reiz.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Für die Verarmung der Baukultur wird häufig das Aufkommen der Computer verantwortlich gemacht. Das rechnerunterstützte Entwerfen, das Computer Aided Design (CAD) schien das Handzeichnen bei Architekten überflüssig zu machen und ließ es aus der Mode geraten.

In dieser Frage scheint sich eine Trendwende abzuzeichnen. Auch wenn die künstlerische Übung mit dem Zeichenstift, dem Filzschreiber oder Bleistift auf Serviette oder Papier, im Notizbuch oder dem Skizzenblock nie wirklich verschwunden ist, richtet sich das Interesse neuerdings vermehrt wieder auf die Sorgfalt und Genauigkeit, die Empfindlichkeit und Kreativität des „Entwerfens mit der Hand“.

Der in Berlin residierende Architekt Philip Norman Peterson hat trotz aller Vertrautheit mit der digitalen Welt nie aufgehört, mit dem Zeichenstift zu denken. Das nutzte er für die Zusammenarbeit mit Max Dudler, Daniel Libeskind und Holzer Kobler Architekturen u.a. In seinem Buch Sketches Methoden der Formfindung kann man ihn dabei beobachten, wie er Schritt für Schritt Formen findet. Dazu hat er verschiedene Methoden entwickelt, über Bauwerk, Ort und Stadt nachzudenken. Er träumt nicht nur von luftigen Welten, sondern provoziert durch radikale Vorschläge etwa eines innerstädtischen Flughafens am Berliner Alexanderplatz. Und er nimmt philosophische und künstlerische Anregungen von Jacques Derrida, El Lissitzky oder Ludwig Mies van der Rohe auf und transformiert sie in urbane und architektonische Strukturen.

Die Entwurfsmethodik fasziniert und lässt sich gut nachvollziehen. Der individuelle Stil seiner Zeichnungen, subtil und präzise, abstrahierend und klar, entwickelt einen ungemein eigenen ästhetischen Reiz.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Für die Verarmung der Baukultur wird häufig das Aufkommen der Computer verantwortlich gemacht. Das rechnerunterstützte Entwerfen, das Computer Aided Design (CAD) schien das Handzeichnen bei Architekten überflüssig zu machen und ließ es aus der Mode geraten.

In dieser Frage scheint sich eine Trendwende abzuzeichnen. Auch wenn die künstlerische Übung mit dem Zeichenstift, dem Filzschreiber oder Bleistift auf Serviette oder Papier, im Notizbuch oder dem Skizzenblock nie wirklich verschwunden ist, richtet sich das Interesse neuerdings vermehrt wieder auf die Sorgfalt und Genauigkeit, die Empfindlichkeit und Kreativität des „Entwerfens mit der Hand“.

Der in Berlin residierende Architekt Philip Norman Peterson hat trotz aller Vertrautheit mit der digitalen Welt nie aufgehört, mit dem Zeichenstift zu denken. Das nutzte er für die Zusammenarbeit mit Max Dudler, Daniel Libeskind und Holzer Kobler Architekturen u.a. In seinem Buch Sketches Methoden der Formfindung kann man ihn dabei beobachten, wie er Schritt für Schritt Formen findet. Dazu hat er verschiedene Methoden entwickelt, über Bauwerk, Ort und Stadt nachzudenken. Er träumt nicht nur von luftigen Welten, sondern provoziert durch radikale Vorschläge etwa eines innerstädtischen Flughafens am Berliner Alexanderplatz. Und er nimmt philosophische und künstlerische Anregungen von Jacques Derrida, El Lissitzky oder Ludwig Mies van der Rohe auf und transformiert sie in urbane und architektonische Strukturen.

Die Entwurfsmethodik fasziniert und lässt sich gut nachvollziehen. Der individuelle Stil seiner Zeichnungen, subtil und präzise, abstrahierend und klar, entwickelt einen ungemein eigenen ästhetischen Reiz.

Aktualisiert: 2023-06-15

> findR *

Für die Verarmung der Baukultur wird häufig das Aufkommen der Computer verantwortlich gemacht. Das rechnerunterstützte Entwerfen, das Computer Aided Design (CAD) schien das Handzeichnen bei Architekten überflüssig zu machen und ließ es aus der Mode geraten.

In dieser Frage scheint sich eine Trendwende abzuzeichnen. Auch wenn die künstlerische Übung mit dem Zeichenstift, dem Filzschreiber oder Bleistift auf Serviette oder Papier, im Notizbuch oder dem Skizzenblock nie wirklich verschwunden ist, richtet sich das Interesse neuerdings vermehrt wieder auf die Sorgfalt und Genauigkeit, die Empfindlichkeit und Kreativität des „Entwerfens mit der Hand“.

Der in Berlin residierende Architekt Philip Norman Peterson hat trotz aller Vertrautheit mit der digitalen Welt nie aufgehört, mit dem Zeichenstift zu denken. Das nutzte er für die Zusammenarbeit mit Max Dudler, Daniel Libeskind und Holzer Kobler Architekturen u.a. In seinem Buch Sketches Methoden der Formfindung kann man ihn dabei beobachten, wie er Schritt für Schritt Formen findet. Dazu hat er verschiedene Methoden entwickelt, über Bauwerk, Ort und Stadt nachzudenken. Er träumt nicht nur von luftigen Welten, sondern provoziert durch radikale Vorschläge etwa eines innerstädtischen Flughafens am Berliner Alexanderplatz. Und er nimmt philosophische und künstlerische Anregungen von Jacques Derrida, El Lissitzky oder Ludwig Mies van der Rohe auf und transformiert sie in urbane und architektonische Strukturen.

Die Entwurfsmethodik fasziniert und lässt sich gut nachvollziehen. Der individuelle Stil seiner Zeichnungen, subtil und präzise, abstrahierend und klar, entwickelt einen ungemein eigenen ästhetischen Reiz.

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

Für die Verarmung der Baukultur wird häufig das Aufkommen der Computer verantwortlich gemacht. Das rechnerunterstützte Entwerfen, das Computer Aided Design (CAD) schien das Handzeichnen bei Architekten überflüssig zu machen und ließ es aus der Mode geraten.

In dieser Frage scheint sich eine Trendwende abzuzeichnen. Auch wenn die künstlerische Übung mit dem Zeichenstift, dem Filzschreiber oder Bleistift auf Serviette oder Papier, im Notizbuch oder dem Skizzenblock nie wirklich verschwunden ist, richtet sich das Interesse neuerdings vermehrt wieder auf die Sorgfalt und Genauigkeit, die Empfindlichkeit und Kreativität des „Entwerfens mit der Hand“.

Der in Berlin residierende Architekt Philip Norman Peterson hat trotz aller Vertrautheit mit der digitalen Welt nie aufgehört, mit dem Zeichenstift zu denken. Das nutzte er für die Zusammenarbeit mit Max Dudler, Daniel Libeskind und Holzer Kobler Architekturen u.a. In seinem Buch Sketches Methoden der Formfindung kann man ihn dabei beobachten, wie er Schritt für Schritt Formen findet. Dazu hat er verschiedene Methoden entwickelt, über Bauwerk, Ort und Stadt nachzudenken. Er träumt nicht nur von luftigen Welten, sondern provoziert durch radikale Vorschläge etwa eines innerstädtischen Flughafens am Berliner Alexanderplatz. Und er nimmt philosophische und künstlerische Anregungen von Jacques Derrida, El Lissitzky oder Ludwig Mies van der Rohe auf und transformiert sie in urbane und architektonische Strukturen.

Die Entwurfsmethodik fasziniert und lässt sich gut nachvollziehen. Der individuelle Stil seiner Zeichnungen, subtil und präzise, abstrahierend und klar, entwickelt einen ungemein eigenen ästhetischen Reiz.

Aktualisiert: 2023-06-09

> findR *

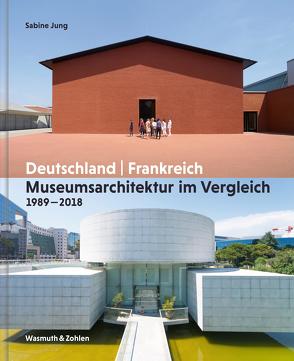

Trotz Globalisierung und internationaler Nivellierung schlug die Museumsarchitektur Deutschlands und Frankreichs zwischen 1989 und 2018 unterschiedliche Wege ein und entwickelte durchaus nationale Besonderheiten. Der Autorin, gebürtiger Elsässerin, fielen diese, dank ihrer Doppelkultur, besonders ins Auge und inspirierten sie zu einer Analyse der Unterschiede.

So könnte man in Deutschland an der Architektur bestimmter Museen den Wunsch ablesen, wieder an eine geschichtliche Tradition anzuknüpfen. Hierzu zählen zum Beispiel der Einsatz von Wendeltreppen, die in Frankreich kaum vorkommen, oder schräge Zick-Zack-Linien, die als Elemente der Dissonanz das architektonische Vokabular des Expressionismus evozieren, einer Stilrichtung, die in Frankreich kaum auf Resonanz stieß. Auch die Nutzung stillgelegter Tunnels, angelegte Skulpturenwege, der massive Einsatz von Naturstein und die Wiederverwertung von Baumaterialen fielen der Autorin als spezifisch deutsch auf. Den Einsatz von Rolltreppen interpretiert sie als Ausdruck einer angestrebten Verbindung von Kultur und Technik.

Zwei Museen, der „Vitra Campus“ und die „Insel Hombroich“, fallen dabei aus dem Rahmen, insoweit als die Bauten selbst als Sammlungsobjekte verstanden werden und in ihrer Behandlung von Thema und Variationen eine eher deutsche musikalische Denkweise erkennen lassen.

Ganz anders in Frankreich. Zwei Prestige-Projekte, das Musée du Quai Branly – Jacques Chirac und le Louvre-Lens, ein Ableger des Louvre in Paris, zeigen, dass das Land eine repräsentative Architektursprache im Geist der französischen Aufklärung und der Encyclopédie weiterpflegt. Lange Galerien sollen in diesen zentralstaatlichen Institutionen Universalität symbolisieren, während z.B. im regional organisierten Deutschland der Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart in Berlin diesen Anspruch nicht erhebt.

In Frankreich spielt außerdem der Baudekor eine größere Rolle als in Deutschland. Das vielfach eingesetzte Siebdruckglas weist oft farbige Motive mit Spiegeleffekten und Perspektivwechseln auf. Im Gegensatz dazu bevorzugen deutsche Architekten die Eindeutigkeit der totalen Transparenz von Glasflächen oder eben die völlige Undurchsichtigkeit von Steinfassaden.

So entstand nicht nur eine Analyse der architektonischen Unterschiede und Besonderheiten beider Länder, sondern auch eine umfassende Darstellung und genaue Dokumentation der in Frankreich und Deutschland entstandenen Museumsarchitektur der letzten drei Jahrzehnte.

Aktualisiert: 2023-06-08

> findR *

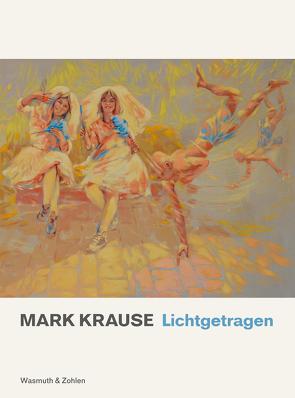

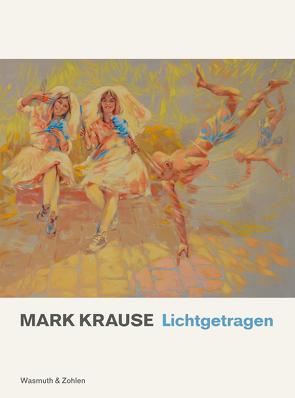

Das Buch zeigt zentrale Werke des Künstlers und Live-Malers

Mark Krause aus den Jahren 2016 bis 2021. Der Fokus liegt auf

seiner figurativen Malerei. Ergänzend veranschaulichen

Zeichnungen und Zitate aus Skizzenbüchern Krauses, auch

aus früheren Jahren, die künstlerische und geistige Auseinander-

setzung mit Malerei. Sie lassen den Einfluss von Reisebeobach-

tungen und Live-Malerei-Performances auf die Motive und

Malweisen seiner Bilder erkennen.

Aktualisiert: 2023-06-01

> findR *

Trotz Globalisierung und internationaler Nivellierung schlug die Museumsarchitektur Deutschlands und Frankreichs zwischen 1989 und 2018 unterschiedliche Wege ein und entwickelte durchaus nationale Besonderheiten. Der Autorin, gebürtiger Elsässerin, fielen diese, dank ihrer Doppelkultur, besonders ins Auge und inspirierten sie zu einer Analyse der Unterschiede.

So könnte man in Deutschland an der Architektur bestimmter Museen den Wunsch ablesen, wieder an eine geschichtliche Tradition anzuknüpfen. Hierzu zählen zum Beispiel der Einsatz von Wendeltreppen, die in Frankreich kaum vorkommen, oder schräge Zick-Zack-Linien, die als Elemente der Dissonanz das architektonische Vokabular des Expressionismus evozieren, einer Stilrichtung, die in Frankreich kaum auf Resonanz stieß. Auch die Nutzung stillgelegter Tunnels, angelegte Skulpturenwege, der massive Einsatz von Naturstein und die Wiederverwertung von Baumaterialen fielen der Autorin als spezifisch deutsch auf. Den Einsatz von Rolltreppen interpretiert sie als Ausdruck einer angestrebten Verbindung von Kultur und Technik.

Zwei Museen, der „Vitra Campus“ und die „Insel Hombroich“, fallen dabei aus dem Rahmen, insoweit als die Bauten selbst als Sammlungsobjekte verstanden werden und in ihrer Behandlung von Thema und Variationen eine eher deutsche musikalische Denkweise erkennen lassen.

Ganz anders in Frankreich. Zwei Prestige-Projekte, das Musée du Quai Branly – Jacques Chirac und le Louvre-Lens, ein Ableger des Louvre in Paris, zeigen, dass das Land eine repräsentative Architektursprache im Geist der französischen Aufklärung und der Encyclopédie weiterpflegt. Lange Galerien sollen in diesen zentralstaatlichen Institutionen Universalität symbolisieren, während z.B. im regional organisierten Deutschland der Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart in Berlin diesen Anspruch nicht erhebt.

In Frankreich spielt außerdem der Baudekor eine größere Rolle als in Deutschland. Das vielfach eingesetzte Siebdruckglas weist oft farbige Motive mit Spiegeleffekten und Perspektivwechseln auf. Im Gegensatz dazu bevorzugen deutsche Architekten die Eindeutigkeit der totalen Transparenz von Glasflächen oder eben die völlige Undurchsichtigkeit von Steinfassaden.

So entstand nicht nur eine Analyse der architektonischen Unterschiede und Besonderheiten beider Länder, sondern auch eine umfassende Darstellung und genaue Dokumentation der in Frankreich und Deutschland entstandenen Museumsarchitektur der letzten drei Jahrzehnte.

Aktualisiert: 2023-05-30

> findR *

Aktualisiert: 2023-05-18

> findR *

Aktualisiert: 2023-05-18

> findR *

Die Bühne, sie war das große Thema von Alexander Camaro (1901-1992). Als Maler und Poet, Tänzer, Hochseilartist und Kabarettist kultivierte er frühzeitig die Möglichkeiten eines komplexen Zusammenspiels der Künste. Nach seinem Studium bei Otto Müller absolvierte er eine Ausbildung bei der Pionierin des modernen Ausdrucktanzes Mary Wigmann. Camaro war ein

talentierter Ausnahmekünstler, der die Grenzen zwischen darstellender und bildener Kunst für sich aufhob und zu einem der

wichtigsten Vertreter der Nachkriegskunst in Deutschland wurde. Das Ekhof-Theater in Gotha ist eines der ältesten barocken

Theater Deutschlands. Camaro entdeckte es während seines Engagements als Solotänzer am Landestheater Gotha-Sondershausen. Es inspirierte ihn 1946 zu dem Bilderzyklus „Hölzernes Theater“. Die 19-teilige Werkfolge gilt als eines seiner Hauptwerke. Im vorliegenden Buch wird diese erstmals vollständig publiziert, begleitet von vier wissenschaftlichen Texten. Fotografien des Erfurter Fotografen Marcel Krummrich vom heutigen Ekhof-Theater komplettieren das Thema. Das Buch erscheint parallel zur Retrospektive „Die Welt des Scheins“ (bis Ende Februar im Kunstforum Hermann Stenner, Bielefeld und ab 15. März im Angermuseum, Erfurt), sowie sowie zur Ausstellung in der Alexander und Renata Camaro Stiftung, Berlin.

Aktualisiert: 2023-03-31

> findR *

Der 1872 in Berlin gegründete Verlag Ernst Wasmuth, der seit 2019 als Wasmuth & Zohlen Verlag fortgeführt wird, feiert 2022 sein 150-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass erscheint eine außergewöhnliche Verlagsgeschichte, die es so für keinen anderen Verlag gibt. In „SOEBEN ERSCHIENEN“ wird die Entwicklung des Verlags anhand der Anzeigen dokumentiert, die der Verlag von 1872 bis 1943 für seine Neuerscheinungen im Branchenorgan Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel veröffentlicht hat. Die hier beworbene Verlagsproduktion reicht von frühen Tafelwerken über Klassiker der modernen Architekturliteratur und wichtige Zeitschriften bis hin zu neuartigen Fotobänden. Die

Anzeigen enthalten nicht nur buchkundliche Angaben, sondern auch aufschlussreiche Aussagen zum Inhalt der Bücher, die sie zugleich zu zeitgeschichtlichen Dokumenten machen. Den Band rundet eine kompakte Darstellung zur 150-jährigen Geschichte des Verlags Ernst Wasmuth ab.

Aktualisiert: 2023-02-03

> findR *

Das Buch zeigt zentrale Werke des Künstlers und Live-Malers

Mark Krause aus den Jahren 2016 bis 2021. Der Fokus liegt auf

seiner figurativen Malerei. Ergänzend veranschaulichen

Zeichnungen und Zitate aus Skizzenbüchern Krauses, auch

aus früheren Jahren, die künstlerische und geistige Auseinander-

setzung mit Malerei. Sie lassen den Einfluss von Reisebeobach-

tungen und Live-Malerei-Performances auf die Motive und

Malweisen seiner Bilder erkennen.

Aktualisiert: 2022-11-17

> findR *

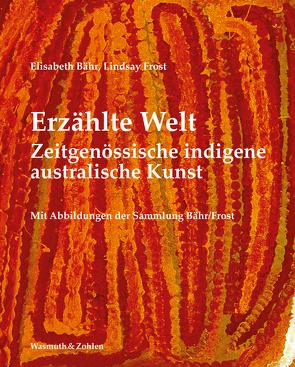

Die zeitgenössische Kunst der australischen First Nations Künst-

lerinnen und Künstler ist vielfältig, dynamisch, vielschichtig und

inspiriert von Tausenden in Deutschland unbekannten Narrati-

ven, aber auch geprägt von zwei Jahrhunderten Diskriminierung.

Dieses Buch präsentiert zahlreiche Kunstwerke als spezifische

Beispiele, um die Verbindungen zwischen Land, Kosmos, den Re-

geln des sozialen Zusammenlebens, nichtlinearen Vorstellungen

von Zeit, Transformationen des Seins, die indigene Auffassung

von Wahrheit und der lebendigen sozio-politischen Kultur auf-

zuzeigen, die die Kunst der australischen First Nations einzigartig

machen.

Die Künstlerinnen und Künstler auf einem Kontinent, so groß

wie Europa, haben ihre kulturelle Integrität unnachgiebig vertei-

digt und gleichzeitig Dutzende von Kunstrichtungen erfunden,

um ihre Vision von der Welt zu zeigen. Von den Vororten Syd-

neys bis zum 3.800 km entfernten Arnhemland haben sie um ihr

Recht gekämpft, dass ihre Kunst als zeitgenössische anerkannt

wird – und sie haben gewonnen. Jedes größere Kunstmuseum in

Australien sammelt seit Jahrzehnten ihre Werke, und viele Aus-

stellungen haben internationales Aufsehen erregt. Noch ist diese

moderne Kunst selten in deutschen Kunstmuseen zu finden,

aber sie lässt sich nicht mehr ausblenden.

Dieses Buch ist das erste seit 1993 in deutscher Sprache, das

einen Überblick über die indigene Kunst, ihre verschiedenen

Richtungen, ihre Entstehungs- und Anerkennungsgeschichte gibt

sowie eine Reihe von Bildern analysiert.

Aktualisiert: 2022-11-30

> findR *

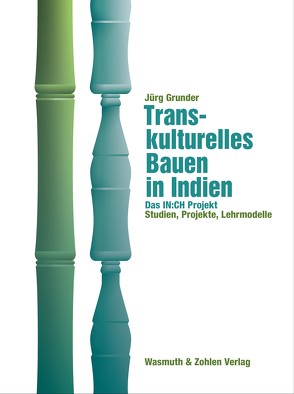

IN:CH ist eine Workshop-Plattform in Bangalore. Sie symbolisiert

das respektvolle Zusammenwirken der Fähigkeiten, Interessen

und Talente aus Indien und der Schweiz. Im begleitenden IN:CH

STUDIO Semester entwickeln Architekturstudierende in transkul-

turellen Teams nachhaltige Lösungsvorschläge in vier verschiede-

nen Klimazonen in Indien – die Ausbildungsstätte im Slum für

nichtprivilegierte Frauen, ein Optimieren von „food routes“ in

Mumbai, den Pavillon aus Wegwerfmaterial, wie Grube und

Tümpel zur Naherholung transformiert werden – kurz: kleine

Eingriffe, die Menschen verbinden. In Bangalore entstehen

räumliche Prototypen, gebaut aus einfachen lokalen Materialien

wie Bambus, Erde, Stein, Biofasern, Jute, Kalk – für arme Fami-

lien eine Chance auf ein würdiges, selbstbestimmtes Leben.

Handwerker, Weberinnen und Gestaltende wirken auf Augen-

höhe mit Leidenschaft zusammen.

Jürg Grunder, Initiator von IN:CH und Autor des Buches, stellt in

eigenständigen Artikeln, anhand von Plänen, Skizzen und Abbil-

dungen, die Aufgaben, die Lösungsvorschläge und die Realisie-

rungen der einzelnen Projekte ebenso wie deren Auswirkungen

auf das soziale Leben der Gemeinschaften vor. Der nächste

Schritt heißt IN:CH ACADEMY, das Ausbildungsmodell für den

indischen Bausektor.

Aktualisiert: 2022-12-15

> findR *

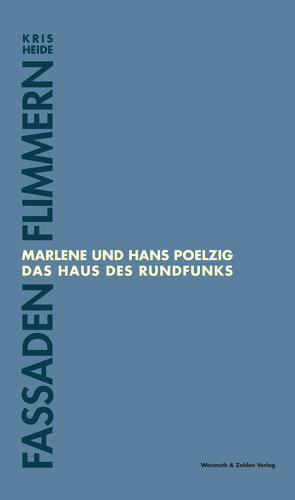

Das Haus des Rundfunks in Berlin (erbaut 1929 –1931) vereinte

die drei in Berlin aktiven Sendeanstalten auf dem Gelände nahe

dem 1926 errichteten Funkturm. Es entstand als Kopfbau des

sogenannten „Poelzig-Eies“ und erfüllte für damalige Verhält-

nisse vollkommen neuartige Nutzungsbedürfnisse: Neben dem

Verwaltungs- und Bürobau mussten vor allem rundfunktech-

nische Nutzungen wie Aufnahme- und Sendesaal geschaffen

werden.

In der Architekturgeschichte jedoch einzigartig geblieben ist die

Keramikfassade des Hauses des Rundfunks. Ihre Strenge und

Systematik lassen sehr zurückhaltend die Komplexität erkennen,

aus der sie ihre Lebendigkeit aber auch Vielfalt in Farbe und Mo-

tivik bezieht. 14 Kurztexte unterschiedlicher Autoren von heute

und zeitgenössische Kritiken aus den 30er Jahren illustrieren das.

Die Kunsthistorikerin und Künstlerin Kris Heide analysiert in 62

Farbfotografien die faszinierende Wirkung der Fassade aus viel-

farbig irisierenden Keramikplatten. Anhand weiterer eigener,

aber auch historischer Schwarz-Weiß Fotografien dokumentiert

und interpretiert sie den Bau zu einem Kunstwerk.

Der Titel des Buches ist inspiriert durch Paul Westheims Formulie-

rung von 1930: „Besonders reizvoll ist es, wenn die Sonne über

dem Bau steht und die Glasur in ständig wechselnden Tönen zu

flimmern beginnt.“ Ohne Kenntnis dieser Äußerung, nichts-

ahnend genau diese Lichtsituation auswählend, machte Kris

Heide 90 Jahre später die gleiche Beobachtung.

Aktualisiert: 2022-11-18

Autor:

Katharina Blaschke,

Gunnar Brands,

Gerda Flemming,

Jens Flemming,

Natascha Freundel,

Ulla Hämmila,

Kris Heide,

Michael Hoepfel,

Sigrid Hoff,

JoaX,

Sabine Kaschel,

Verena Keysers,

Nikolaus Lohse,

Franziska Olgemöller,

Anke Schüttler,

Ernst J. Wasmuth,

Julia Ziegler

Die bevorstehenden Veränderungen der Lebens-und Arbeitswelt in der postidustriellen, globaliserten Gesellschaft werden komplex und regional sehr unterschiedlich sein. Die Stärkung lokaler und regionaler Kreislaufwirtschaften ermöglicht den Menschen vor Ort arbeiten zu können. Die neuen Lebensformen werden sich auch in den Siedlungsformen abzeichnen. Neue Lebensformen und Siedlungsformen werden sich nur mit den örtlichen Gegebenheiten nachhaltig verbinden, wenn sie die Auswirkungen des Klimawandels vorausschauend berücksichtigen. In Hombroich, in der Erft, in der Niederreiheinischen Bucht könnten Pilotprojekte entstehen, die im Transformationsprozess wichtige Impulse geben und als kuratierte Vorreiter Möglichkeiten des Wandels demonstrieren. Es wird thematisiert, wie die Raumwerdung neuer Lebensentwürfe Alternativen zum Wachstum der Metropolen, Städte und ländlicher Räume aufzeigt.

Aktualisiert: 2023-04-20

> findR *

Mehr als zehn Jahre lang hat Manfred Heemann mit seinen Kameras Orte von historischer Bedeutung fotografiert. Entstanden ist ein Bildarchiv, das sich mit der Zeit zu einer Sammlung formiert hat, in der es eine Ordnung gibt, die Bedeutungen stiftet: Chronologisch, regional, aber auch ästhetisch sind hier Ansprüche zu erahnen, die den Fotografen immer wieder ins Gelände treiben, um die Sammlung zu erweitern, zu arrondieren und in ihren Bedeutungsebenen zu vertiefen. Aus einzelnen Bildern hat Heemann ein Narrativ entwickelt, in dem sich alle wiederfinden können, die Vergangenheit und Gegenwart verstehen wollen. Entstanden ist eine Bild-Erzählung, ein Fotobuch. Ein Fotobuch, das deutsche Geschichte sichtbar macht.

Aktualisiert: 2022-10-14

> findR *

Aktualisiert: 2022-09-08

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Oben: Publikationen von Verlag Wasmuth & Zohlen

Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,

Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Verlag Wasmuth & Zohlen was Sei suchen.

Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber

und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Verlag Wasmuth & Zohlen hat vielleicht das passende Buch für Sie.

Weitere Verlage neben Verlag Wasmuth & Zohlen

Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:

Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Verlag Wasmuth & Zohlen

Wie die oben genannten Verlage legt auch Verlag Wasmuth & Zohlen besonderes Augenmerk auf die

inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Nutzer von buch-findr.de:

Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?

Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben