Regionalstudien zur deutsch-jüdischen Alltagsgeschichte und zum Wandel religiöser Traditionen stellen immer noch in weiten Teilen ein Forschungs-Desiderat dar. Wie jüngere Studien aufgezeigt haben, erweist sich die Analyse jüdischer Alltagskultur, auch begriffen als Untersuchung materieller Sachkultur, in Mitteleuropa als lückenhaft, wenngleich es hierzu erste überregionale Ansätze gibt. Das Judentum im Rheinland nimmt hierbei gerade im Zeitraum um 1800 aufgrund rechtlicher, sozialer u nd kultureller Besonderheiten eine exponierte Stellung ein. Die Juden des mittelgroßen rechtsrheinischen Territoriums des Herzogtums Berg waren von den napoleonischen Gesetzgebungen und der Politik der ab 1815 einsetzenden preußischen Regierung im besonderen Maße betroffen, da sich ihr Alltag - vergleichbar zu den Juden in Westfalen oder den linksrheinischen, ab 1801 französischen Territorien - innerhalb dieser massiven Umbruchphase rasch anzupassen und damit immer wieder neuartig zu konstituieren hatte. Es bleibt zu diskutieren, ob nach dem Eintritt in die bürgerliche Gesellschaft der "Heimat"-Begriff neue innerjüdische Definitionsansätze im Bergischen Land erfuhr. Im vormodernen, korporativ bestimmten Gesellschaftsmodell konstruierten die Juden das, was man "Heimat" nennt, ausschließlich innerhalb ihrer religiösen Gemeinschaft. Hier ist zu prüfen, ob sich ein Heimatgefühl nun an der Region und ihrem gesamtkulturellen Kontext festmacht. Es entstand zunächst keine deutsch-jüdische Symbiose, aber vielleicht doch eine regional-jüdische Identität. Heinrich Heine, der wohl prominenteste Vertreter der bergischen Juden, schrieb: "Die Stadt Düsseldorf ist sehr schön, und wenn man in der Ferne an sie denkt, und zufällig dort geboren ist, dann wird einem ganz wunderlich zu Muthe. Ich bin dort geboren, und es ist mir als müßte ich gleich nach Hause gehn."

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Regionalstudien zur deutsch-jüdischen Alltagsgeschichte und zum Wandel religiöser Traditionen stellen immer noch in weiten Teilen ein Forschungs-Desiderat dar. Wie jüngere Studien aufgezeigt haben, erweist sich die Analyse jüdischer Alltagskultur, auch begriffen als Untersuchung materieller Sachkultur, in Mitteleuropa als lückenhaft, wenngleich es hierzu erste überregionale Ansätze gibt. Das Judentum im Rheinland nimmt hierbei gerade im Zeitraum um 1800 aufgrund rechtlicher, sozialer u nd kultureller Besonderheiten eine exponierte Stellung ein. Die Juden des mittelgroßen rechtsrheinischen Territoriums des Herzogtums Berg waren von den napoleonischen Gesetzgebungen und der Politik der ab 1815 einsetzenden preußischen Regierung im besonderen Maße betroffen, da sich ihr Alltag - vergleichbar zu den Juden in Westfalen oder den linksrheinischen, ab 1801 französischen Territorien - innerhalb dieser massiven Umbruchphase rasch anzupassen und damit immer wieder neuartig zu konstituieren hatte. Es bleibt zu diskutieren, ob nach dem Eintritt in die bürgerliche Gesellschaft der "Heimat"-Begriff neue innerjüdische Definitionsansätze im Bergischen Land erfuhr. Im vormodernen, korporativ bestimmten Gesellschaftsmodell konstruierten die Juden das, was man "Heimat" nennt, ausschließlich innerhalb ihrer religiösen Gemeinschaft. Hier ist zu prüfen, ob sich ein Heimatgefühl nun an der Region und ihrem gesamtkulturellen Kontext festmacht. Es entstand zunächst keine deutsch-jüdische Symbiose, aber vielleicht doch eine regional-jüdische Identität. Heinrich Heine, der wohl prominenteste Vertreter der bergischen Juden, schrieb: "Die Stadt Düsseldorf ist sehr schön, und wenn man in der Ferne an sie denkt, und zufällig dort geboren ist, dann wird einem ganz wunderlich zu Muthe. Ich bin dort geboren, und es ist mir als müßte ich gleich nach Hause gehn."

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Regionalstudien zur deutsch-jüdischen Alltagsgeschichte und zum Wandel religiöser Traditionen stellen immer noch in weiten Teilen ein Forschungs-Desiderat dar. Wie jüngere Studien aufgezeigt haben, erweist sich die Analyse jüdischer Alltagskultur, auch begriffen als Untersuchung materieller Sachkultur, in Mitteleuropa als lückenhaft, wenngleich es hierzu erste überregionale Ansätze gibt. Das Judentum im Rheinland nimmt hierbei gerade im Zeitraum um 1800 aufgrund rechtlicher, sozialer u nd kultureller Besonderheiten eine exponierte Stellung ein. Die Juden des mittelgroßen rechtsrheinischen Territoriums des Herzogtums Berg waren von den napoleonischen Gesetzgebungen und der Politik der ab 1815 einsetzenden preußischen Regierung im besonderen Maße betroffen, da sich ihr Alltag - vergleichbar zu den Juden in Westfalen oder den linksrheinischen, ab 1801 französischen Territorien - innerhalb dieser massiven Umbruchphase rasch anzupassen und damit immer wieder neuartig zu konstituieren hatte. Es bleibt zu diskutieren, ob nach dem Eintritt in die bürgerliche Gesellschaft der "Heimat"-Begriff neue innerjüdische Definitionsansätze im Bergischen Land erfuhr. Im vormodernen, korporativ bestimmten Gesellschaftsmodell konstruierten die Juden das, was man "Heimat" nennt, ausschließlich innerhalb ihrer religiösen Gemeinschaft. Hier ist zu prüfen, ob sich ein Heimatgefühl nun an der Region und ihrem gesamtkulturellen Kontext festmacht. Es entstand zunächst keine deutsch-jüdische Symbiose, aber vielleicht doch eine regional-jüdische Identität. Heinrich Heine, der wohl prominenteste Vertreter der bergischen Juden, schrieb: "Die Stadt Düsseldorf ist sehr schön, und wenn man in der Ferne an sie denkt, und zufällig dort geboren ist, dann wird einem ganz wunderlich zu Muthe. Ich bin dort geboren, und es ist mir als müßte ich gleich nach Hause gehn."

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Regionalstudien zur deutsch-jüdischen Alltagsgeschichte und zum Wandel religiöser Traditionen stellen immer noch in weiten Teilen ein Forschungs-Desiderat dar. Wie jüngere Studien aufgezeigt haben, erweist sich die Analyse jüdischer Alltagskultur, auch begriffen als Untersuchung materieller Sachkultur, in Mitteleuropa als lückenhaft, wenngleich es hierzu erste überregionale Ansätze gibt. Das Judentum im Rheinland nimmt hierbei gerade im Zeitraum um 1800 aufgrund rechtlicher, sozialer u nd kultureller Besonderheiten eine exponierte Stellung ein. Die Juden des mittelgroßen rechtsrheinischen Territoriums des Herzogtums Berg waren von den napoleonischen Gesetzgebungen und der Politik der ab 1815 einsetzenden preußischen Regierung im besonderen Maße betroffen, da sich ihr Alltag - vergleichbar zu den Juden in Westfalen oder den linksrheinischen, ab 1801 französischen Territorien - innerhalb dieser massiven Umbruchphase rasch anzupassen und damit immer wieder neuartig zu konstituieren hatte. Es bleibt zu diskutieren, ob nach dem Eintritt in die bürgerliche Gesellschaft der "Heimat"-Begriff neue innerjüdische Definitionsansätze im Bergischen Land erfuhr. Im vormodernen, korporativ bestimmten Gesellschaftsmodell konstruierten die Juden das, was man "Heimat" nennt, ausschließlich innerhalb ihrer religiösen Gemeinschaft. Hier ist zu prüfen, ob sich ein Heimatgefühl nun an der Region und ihrem gesamtkulturellen Kontext festmacht. Es entstand zunächst keine deutsch-jüdische Symbiose, aber vielleicht doch eine regional-jüdische Identität. Heinrich Heine, der wohl prominenteste Vertreter der bergischen Juden, schrieb: "Die Stadt Düsseldorf ist sehr schön, und wenn man in der Ferne an sie denkt, und zufällig dort geboren ist, dann wird einem ganz wunderlich zu Muthe. Ich bin dort geboren, und es ist mir als müßte ich gleich nach Hause gehn."

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Faszination, Koexistenz und Ausgrenzung: Nicht immer, aber sehr oft trafen die Sinti und die Roma auf Argwohn und Verachtung. Erstmals spürt eine Überblicksstudie dieser Minderheit und dem Umgang mit ihr in einem umgrenzten Raum über mehrere Jahrhunderte hinweg nach – und kommt zu erstaunlichen Ergebnissen.

Aktualisiert: 2023-06-01

> findR *

Faszination, Koexistenz und Ausgrenzung: Nicht immer, aber sehr oft trafen die Sinti und die Roma auf Argwohn und Verachtung. Erstmals spürt eine Überblicksstudie dieser Minderheit und dem Umgang mit ihr in einem umgrenzten Raum über mehrere Jahrhunderte hinweg nach – und kommt zu erstaunlichen Ergebnissen.

Aktualisiert: 2023-05-21

> findR *

Faszination, Koexistenz und Ausgrenzung: Nicht immer, aber sehr oft trafen die Sinti und die Roma auf Argwohn und Verachtung. Erstmals spürt eine Überblicksstudie dieser Minderheit und dem Umgang mit ihr in einem umgrenzten Raum über mehrere Jahrhunderte hinweg nach – und kommt zu erstaunlichen Ergebnissen.

Aktualisiert: 2023-05-21

> findR *

Zu den „vergessenen Opfern“ der NS-Diktatur gehören bis heute diejenigen Menschen, die einer Zwangssterilisation unterzogen wurden. Die „Unfruchtbarmachung“ von Männern und Frauen, die man als angeblich „erbkrank“ und als Gefahr für die „Rassenhygiene“ des deutschen Volkes einstufte, war keine Randerscheinung: Zwischen 1934 und 1945 wurden alleine in Düsseldorf tausende Menschen Opfer dieses entwürdigenden Eingriffs.

Das eigens eingerichtete „Erbgesundheitsgericht“ an der Mühlenstraße in Düsseldorf entschied über das weitere Leben der Betroffenen. Vielfach waren es Wohlfahrtsämter, Heime oder Pflegeanstalten, die als „erbkrank“ stigmatisierte Menschen anzeigten. Die Maschinerie, die mit einer „Meldung“ beim Gesundheitsamt einsetzte und dann nach mehreren Instanzen bis in den OP-Saal führte, wurde von zahlreichen Verantwortlichen in Gang gesetzt: Amtsärzte, Juristen und Behördenvertreter, Vormünder und Anstaltsleiter, Hausärzte und Psychiater wirkten an diesen Vorgängen aktiv mit.

Nach dem Krieg hatten die Verantwortlichen für dieses Unrecht nicht mit juristischen Konsequenzen zu rechnen. Gleichzeitig wurden den Opfern jahrzehntelang eine Anerkennung und Entschädigung verwehrt.

Aktualisiert: 2023-01-11

> findR *

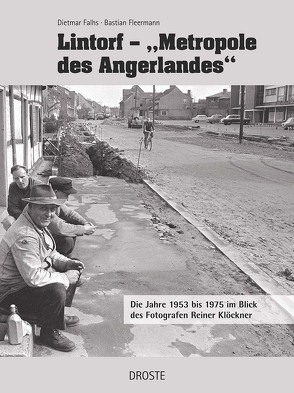

Jahrzehntelang war der Fotograf Reiner Klöckner (1923 bis 2001) in Ratingen und im Angerland unterwegs, um den Alltag der Menschen, aber auch besondere Anlässe für die Leserschaft der „Rheinischen Post“ festzuhalten. Sein umfangreicher Nachlass befindet sich heute im Stadtarchiv Ratingen.

Erstmals werden hier durch den Verein Lintorfer Heimatfreunde (VLH) Bilder veröffentlicht, die Reiner Klöckner von 1953 an bis zur kommunalen Neugliederung 1975 in der damaligen Gemeinde Lintorf machte.

Die Zeitspanne zwischen der Nachkriegszeit und den Siebzigerjahren war ebenso spannungsreich wie dynamisch: Der einst so verschlafene Ort wandelte sich zu einem beliebten Wohnstadtteil im Herzen des Rheinisch-Westfälischen Industriegebiets. Klöckner aber hielt nicht nur Abrisse, Richtfeste und Neubauten fest. Der Bildband zeigt vor allem seinen zugewandten Blick auf das alltägliche Leben der Menschen in Lintorf.

Aktualisiert: 2021-09-28

> findR *

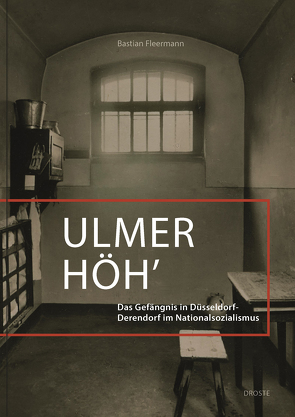

Tausende Männer und Frauen waren zwischen 1933 und 1945 im Gefängnis Düsseldorf-Derendorf inhaftiert – ein Großteil von ihnen waren politische Gefangene, Regimegegner oder aus rassistischen Gründen Verfolgte. Die “Ulmer Höh'”, wie das Gefängnis im Volksmund genannt wurde, war für viele Häftlinge nur eine Zwischenstation auf dem Weg in die Konzentrationslager. Hinzu kamen die regulären Straftäter. Die Quellen deuten jedoch darauf hin, dass während der NS-Herrschaft die Grenzen dieser Häftlingskategorien zunehmend unschärfer wurden: Einfache Diebe galten nun in politisierter Form als „Volksschädlinge“ oder „Reichsfeinde“. Nach 1939 internationalisierte sich die Gefangenengesellschaft massiv durch die Inhaftierung ein ausländischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, die ab 1943 die Mehrheit der Gefangenen ausmachten. Am 2./3. März 1945 wurde die Anstalt „geräumt“, die geschwächten und kranken Häftlinge wurden in andere Haftstätten „verlegt“. Das Haus war vor allem wegen seines „Bezirkskrankenhauses“, in dem kranke Gefangene aus allen Gefängnissen der Region behandelt wurden, exponiert, da hier massenhaft Medizinverbrechen verübt wurden (Kastrationen und Sterilisationen). Insbesondere die Gestapo-Beamten, die das Haus für sich reklamierten misshandelten viele Gefangene schwer. Vielfach kam es zu tatsächlichen oder vermeintlichen Suiziden. Die Studie gleicht die amtliche und bürokratische Überlieferung mit den persönlichen Erinnerungen von Überlebenden, mit persönlichen Nachrichten, Tagebucheinträgen und Briefen ab. Insgesamt entsteht so ein vergleichsweise dichtes Bild einer deutschen Strafanstalt während der NS-Diktatur.

Aktualisiert: 2022-02-07

> findR *

Erstmals in der deutschen Historiographie liegt ein Sachbuch vor, das die Themen jüdische Soldaten und jüdischer Widerstand in Deutschland und Frankreich umfassend darstellt und dabei Schlussfolgerungen für beide Länder und den weiteren Weg der europäischen Einigung zieht. Wenn europäische »aufgeklärte« Nationalstaaten Juden aus ihrem Nationalstaatsverständnis herausdefinierten, wofür kämpften dann jüdische Soldaten Seite an Seite mit ihren nichtjüdischen Kameraden? Wofür kämpfte der jüdische Widerstand? Wie wird heute diese Vergangenheit im Sinne eines Erinnerns zur Gegenwart? Diesen Fragen gehen die Herausgeber mit vielen renommierten Mitautoren in einer umfangreichen Fallbeispielsammlung nach.

Aktualisiert: 2023-04-26

Autor:

Stéphane Beemelmans,

Michael Thomas Berger,

Stefan Braun,

Thomas R. Elßner,

Peter Fisch,

Bastian Fleermann,

Michal Grünwald,

Wilhelm Güde,

George H. B.A. Heart,

Rainer Lutz Hoffmann,

Hildegard Jakobs,

Gerhard Jochem,

Christine G Krüger,

Anne Külow,

Thorsten Loch,

Benny Michelsohn,

Knud Neuhoff,

Gideon Römer-Hillebrecht,

Thomas Schindler,

Christian Schmidt (MdB),

Burkhard Schwenker

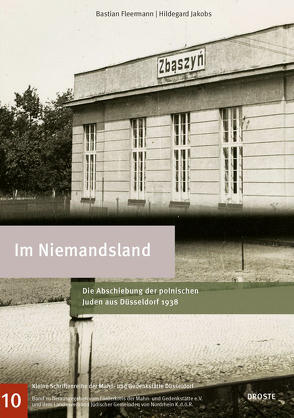

Die von den Nationalsozialisten 1938 durchgeführte „Polenaktion“ ist heute nahezu vergessen. Dabei stand sie am Anfang einer Ereigniskette, die letztlich zum Novemberpogrom führte. Die gewaltsame Abschiebung jüdischer Menschen aus dem Deutschen Reich über die deutsch-polnische Grenze betraf mindestens 17.000 Männer und Frauen, Kinder und Greise. Viele von Ihnen wurden in den Jahren danach Opfer der Shoa. Die „Polenaktion“ vom 28. Oktober 1938 betraf auch hunderte polnischstämmige Juden aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet. Alleine in Düsseldorf wurden 441 Menschen verhaftet und in das Polizeipräsidium verschleppt. Die meisten davon wurden mit der Reichsbahn in den Grenzort Zbąszyń (Bentschen) abgeschoben. Wochen und Monate mussten dort tausende Menschen in improvisierten Lagern ausharren. Sie waren aus ihrer rheinischen Heimat sprichwörtlich ins Niemandsland vertrieben worden.

Aktualisiert: 2023-01-11

> findR *

Hervorgegangen aus einem landesweiten Forschungsprojekt der Mahn- und Gedenkstätte der Landeshauptstadt Düsseldorf im Jahre 2018, wird nun erstmalig ein Gedenkbuch vorgelegt, das dem Andenken aller 131 Menschen gewidmet ist, die auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen aufgrund der Novemberpogrome vom Herbst 1938 ihr Leben verloren haben.

Mit einem Grußwort des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet

Aktualisiert: 2022-05-04

> findR *

Kripokarrieren zwischen Demokratie und Diktatur

Erstmals stellt dieser Band die Geschichte der Düsseldorfer Kriminalpolizei von den Zwanziger Jahren bis in die Nachkriegszeit dar. Als „Kriminalpolizeileitstelle“ war die Kripo Düsseldorf ab 1936 für die „Verbrechensbekämpfung“ in der gesamten Region verantwortlich. Neben der regulären Fahndungs- und Ermittlungsarbeit beteiligten sich die Beamten nach 1933 aktiv an den Verbrechen des NS-Regimes: Menschen wurden als angebliche „Asoziale“, „Gemeinschaftsfremde“ oder „Volksschädlinge“ regelrecht „aussortiert“ und in Konzentrationslager verschleppt. Sie wurden Opfer einer brutalen „Reinigung des deutschen Volkskörpers von unerwünschten Elementen“. Das verantworteten die Kriminalisten von Rhein und Ruhr aber nicht nur an der „Heimatfront“, sondern auch nahezu im gesamten besetzten Europa. Die Kommissare, von denen viele über Jahrzehnte hinweg im Dienst waren, nutzten dabei alle Möglichkeiten. Die rasante Modernisierung der Weimarer Zeit, die Nutzbarmachung von Naturwissenschaften, riesigen Karteien und neuesten Kommunikationsmitteln waren allesamt keine Gegensätze zu dem dann folgenden Rückfall in Gewalt und Entgrenzung. Sie waren vielmehr dessen Voraussetzung.

Mit Beiträgen von Wolfgang Antweiler, Walter Daugsch, Andrea Ditchen, Bastian Fleermann, Stefani Geilhausen, Markus Günnewig, Peter Henkel, Annette Janatsch, Hildegard Jakobs, Karin Kienast, Immo Schatzschneider, Joachim Schröder, Hermann Spix, Stephan Stracke und Waltraud Vietor.

Aktualisiert: 2022-07-11

> findR *

Erstmals bietet dieser Band einen historischen Überblick über die Rechtsprechung im nationalsozialistischen Düsseldorf. Behandelt werden nicht nur das Oberlandesgericht oder das Amts- und Landgericht, sondern auch die Sondergerichtsbarkeiten, die Staatsanwaltschaften sowie der Strafvollzug. Deutlich wird dabei, dass in ausnahmslos allen Kammern, die es zwischen 1933 und 1945 in der Stadt gab, Unrecht gesprochen wurde - und dies „im Namen des Volkes“.

Aktualisiert: 2023-01-11

> findR *

Die Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf haben in den Jahrhunderten bis zum Holocaust nicht nur die Geschicke der jüdischen Minderheit geprägt. Sie sind auch selbst als aktiver Bestandteil der Stadtgeschichte und als prägende Instanzen Düsseldorfs zu begreifen. Vom ersten Amtsinhaber, dem bergischen Landesrabbiner Samson Levi Fröhlich, über den liberalen Denker Leo Baeck bis hin zu Max Eschelbacher und Siegfried Klein, die das Gemeindeleben während der Naziherrschaft gestalteten, haben diese Männer in der Stadt gewirkt: als religiöse Instanzen und Schriftgelehrte, als Ansprechpartner, Seelsorger und Vertrauenspersonen, als Richter und Entscheider, aber auch als Gesprächspartner und Repräsentanten des Judentums innerhalb der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft.

Dieser Band erzählt erstmalig ihre Geschichte - bis zum Ende im Oktober 1941.

Aktualisiert: 2023-01-11

> findR *

Düsseldorf war bis 1933 eine kultivierte Metropole, die Geburtsstadt Heinrich Heines und der Wirkungsort vieler Künstler und Kulturschaffender. Wie aber gelang es den Nationalsozialisten, diese Großstadt innerhalb weniger Monate regelrecht zu "erobern"? Mit welchen Mitteln erreichten sie ihre Ziele? Und warum überließen die alten Eliten den neuen Machthabern so viel Spielraum?

Der vorliegende Band bietet einen Einblick in die Phase der "Machtergreifung" 1933, er schildert die verschiedenen Stufen der angestrebten Machtfestigung. Die Autoren fragen nach den Akteuren des Terrors, nach den Formen des frühen Widerstands sowie nach den Veränderungen, die Düsseldorf als Stadt und sozialer Raum durchmachte. Es zeigt sich: Der Nationalsozialismus in Düsseldorf war vom ersten Tag an eine Herrschaft der Gewalt.

Aktualisiert: 2023-01-11

> findR *

Wasser ist nicht allein Grundlage allen Lebens, Wasser ist auch das beliebteste Getränk, eine Handelsware mit wachsender Bedeutung und zugleich ein vielfach kulturell aufgeladenes Gut. Die Autoren des Bandes beleuchten ökonomische, politische und ökologische Komponenten des Wassertrinkens. Gleichzeitig vermitteln sie die religiösen und kulturellen Aspekte des Wassers und blicken auf dessen Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Ihr interdisziplinärer Blick auf das »blaue Gold des 21. Jahrhunderts« bündelt die grundlegenden Kenntnisse verschiedener Disziplinen, entwickelt innovative Perspektiven und vermittelt so ein fundiertes und aktuelles Bild von unserem Lebensmittel Nummer eins.

Aktualisiert: 2023-03-20

Autor:

Stefan Adler,

Friedrich Barth,

Franz Daschner,

Bastian Fleermann,

Dagmar Hänel,

Helmut Heseker,

Gunther Hirschfelder,

Bernhard Kampmann,

Florian Keil,

Thomas Kluge,

Daniel Kofahl,

Simone Kohler,

Thomas Lennert,

Friedrich Manz,

Gert Mensink,

Gerhard Neumann,

Peter Peter,

Angelika Ploeger,

Volker Pudel,

Gesa Schönberger,

Engelbert Schramm,

Thomas Vilgis,

Lars Winterberg,

Martin Wurzer-Berger

Aktualisiert: 2018-07-12

> findR *

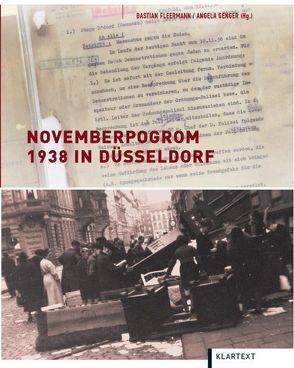

»Ein Hausbewohner hatte ihnen die Haustür aufgeschlossen. Als wir nicht öffneten, fingen sie an, die Türfüllung einzuschlagen und die Tür aufzubrechen. Im letzten Augenblick konnten wir noch ins Wohnzimmer flüchten, wo wir uns einschlossen und von wo wir mit anhören mussten, wie zuerst in der Küche und dann im Schlafzimmer alles demoliert wurde.« (Jenny Damidt, 18. November 1938)

Mit diesem Band legt die Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf erstmals eine grundlegende Studie zum Novemberpogrom 1938 in Düsseldorf vor. Die Beiträge behandeln die Zuspitzung der antijüdischen Politik, die Deportation der polnischen Juden im Oktober 1938, die Ereignisse der Pogromnacht und ihre politischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Sie klären die Rolle von SS, SA, Gestapo und Gauleitung, fragen nach dem Erleben der Opfer, die von den Erinnerungen an die Gewalt zeitlebens nicht mehr losgelassen wurden. Im Blickfeld stehen daher auch persönliche Zeitzeugenberichte, die das unmenschliche Ausmaß des von den Nazis inszenierten Pogroms erschließen lassen.

Die Bilanz zeigt sich für Düsseldorf verheerend: Eine hohe Anzahl von Todesopfern und Schwerverletzten, Verhaftungen und Deportationen, überall zerstörte Geschäfte, demolierte Wohnungen und Gotteshäuser – das Resultat von nahezu 500 gezielten Überfällen auf jüdische Menschen oder ihre Häuser auf dem ganzen Stadtgebiet. Juden wurden enteignet und zur Ausreise gezwungen, Familien auseinandergerissen und verschleppt. Dies war ein Wendepunkt: Die Pogromnacht diente als Auftakt zur Vernichtung.

Aktualisiert: 2019-11-18

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Bücher von Fleermann, Bastian

Sie suchen ein Buch oder Publikation vonFleermann, Bastian ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Fleermann, Bastian.

Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher

von Fleermann, Bastian im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die

Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus

unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und

populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich

bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch

von Fleermann, Bastian .

Fleermann, Bastian - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher

von Fleermann, Bastian die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten

vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher

verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:

Unser Repertoire umfasst Bücher von

- Fleet, Jon van

- Fleet, Rebecca

- Fleetenkieker, Ernie

- Fleetwood, Mick

- Fleg, Edmond

- Flege, Dirl

- Flegel, Beate

- Flegel, Ben

- Flegel, Christoph

- Flegel, Cordula

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie

unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien

zu finden. Neben Büchern von Fleermann, Bastian und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und

einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem

Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die

bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,

Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

das Team von Buchfindr.