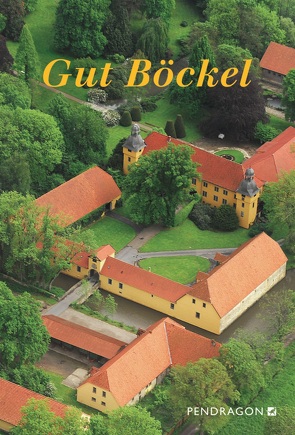

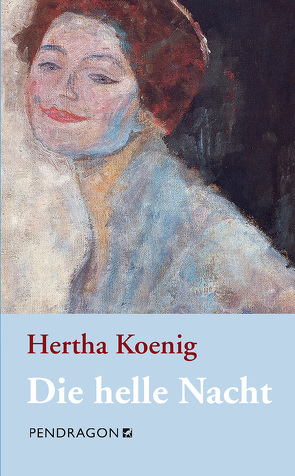

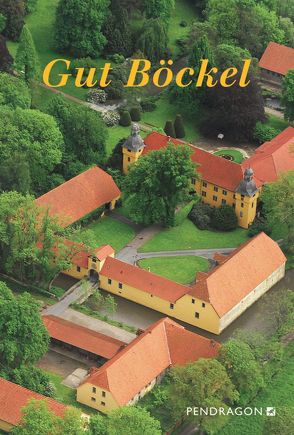

Hertha Koenig, 1884 geboren, ist fast zweiundneunzig Jahre alt geworden. Sie war Dichterin und Schriftstellerin, Kunstsammlerin und Mäzenin, hat in München einen literarischen Salon unterhalten und zahlreiche Freundschaften gepflegt, vor allem die zu ihrem großen Vorbild Rainer Maria Rilke. Sie hat ein Vermögen geerbt, hat andere Dichter finanziell unterstützt oder bei sich beherbergt, von Rilke bis zu Alfred Schuler und Oskar Maria Graf. Sie hat sich sozial engagiert, hat als junges Mädchen eine Ausbildung als Krankenschwester absolviert und 1918 eine Hilfsaktion für Kriegsnotleidende organisiert. 1927 kehrte sie an den Ort ihrer Kindheit zurück, auf das westfälische Gut Böckel, und übernahm dort nach dem Tod ihres Vaters die Verwaltung der großen Landwirtschaft, bis sie im Oktober 1976 starb.

Ein gelebtes Leben. Doch auch ein erfülltes? „Meine Liebe überdauert. / Ungestillt am vollen Mittag.“ So heißt es in der „Gladiole“ aus dem Zyklus der Blumengedichte, die 1919 im renommierten Leipziger Insel Verlag von Anton und Katharina Kippenberg erschienen und in dem vorliegenden Band vollständig abgedruckt sind – die schönsten Gedichte, die Hertha Koenig geschrieben hat. Und fast alle handeln von etwas, das sie selbst nur als Sehnsucht erlebte, als unerreichbares Glück. Sie handeln von Liebe.

Drei Jahre, von 1910 bis 1913, war Hertha Koenig mit dem zwanzig Jahre älteren Literaturwissenschaftler Roman Woerner verheiratet. Eine Verbindung, von der sie später schreibt: „Meine Ehe war keine Ehe, nur eine Freundschaft.“ Da hat sie schon Otto von Taube kennengelernt, den baltischen Schriftsteller, an den diese Zeilen gerichtet sind. Und weiter schreibt sie ihm: „Rilke sagte neulich, er habe mit Anderen über meinen „Blumen“ gesessen und sie bestaunt. Natürlich sind sie herrlich, es ist doch meine Liebe zu Dir darin.“ Eine Liebe, die unerwidert bleibt. Und weitgehend verschwiegen. Damals wissen nur wenige von ihrer unglücklichen Leidenschaft. Zu ihren Vertrauten zählt Rilke. Der Welt jedoch zeigt sie ein anderes Gesicht. Die unnahbare Dame.

In den Gedichten läßt sie die Blumen sprechen. Das eigene Ich bleibt ausgespart, kommt allenfalls in der Anverwandlung zu Wort. Das Ich ist die Rose, der Mohn – „Ich hab mich dir geöffnet ohne Scheu / brennend für dich als ein Jubel /.“ – oder jene Gladiole, deren Liebe ungestillt überdauert. Levkojen sind es, die den Rausch erleben, die sich in den schwebenden Sphären zwischen Tag und Nacht, zwischen Licht und Dunkel unerschöpflich erneuern. „Und die ungekannten Ströme / Stürzen wie in Liebesnächten / Aus der namenlosen Fremdheit.“ Und von dem „mutigen Blau“ des Rittersporns fordert die Dichterin, sich dem Licht zu stellen, sich über das Dunkel hinaus zu heben, von dem es heißt: „Und es wäget den Schmerz / Und die aufschäumende Lust / Zur gleichen Schwere herab.“

Hertha Koenig hat ihre Liebe im Dunkel belassen, bis sie es für zu spät hielt. Dann erst schreibt sie an Otto von Taube: „Merkwürdig, ich bin plötzlich gewiß, daß Du mich geliebt hast.“ In den Briefen gibt sie sich preis, offenbart ihre Empfindungen, ihre Zweifel, hadert mit sich selbst. Ist sie zu zaghaft gewesen?

In den Gedichten dagegen steigert die Erwartung sich ins Unermeßliche, umspannt Zeit und Raum vom Ursprung bis in die Ewigkeit. Sie ist größer als alles, was die Erfüllung in der Wirklichkeit je zu bieten hätte. Aus der ungestillten Sehnsucht wächst die Kraft der Worte, wächst eine Glut, die in vollkommene Demut umschlägt, wenn die Ahnung des Vergeblichen aufscheint. „Nur dies, Geliebter: unter deinem Schritt / Das Sanfte sein, das deine Wege mildert. /.“ Da sind die stolzen mutigen Blumen zu einem Teppich aus Gras verkümmert.

Das Spiel mit dem Blumen-Ich bleibt durchsichtig. Hertha Koenig hat in diesen Gedichten viel gewagt, und so ist ihr ein wahrer Ton gelungen. Die damalige Literaturkritik hat sie dafür gelobt, und die Zeitgenossen zollten ihr Achtung. Allen voran Rilke, der bereits 1917 in einem Brief an Katharina Kippenberg den ebenfalls im Insel Verlag erschienenen „Sonetten“ attestierte, daß sie „schon da und dort diese leise eingetretene Reifheit erkennen ließen“. In der poetischen Ambition der „Sonette“ mag er sich besonders deutlich als Vorbild erkannt haben, nicht zuletzt deshalb, weil die Dichterin noch nicht ganz zu ihrer eigenen Sprache gefunden hat. Und manche Zeile über den Tod wirkt wie ein kühner Vorgriff auf Einsichten, die erst das spätere Leben zuteil werden läßt, denen die „leise eingetretene Reifheit“ thematisch noch nicht gewachsen ist.

Doch immer dann, wenn Hertha Koenig sich der Natur zuwendet, wenn sie gleichnishaft die Stimmung einer Landschaft beschwört, einer Jahreszeit, einer Witterung, gewinnt ihre Sprache eine eigene Kraft. Und immer wieder ist es die melancholische Schwermut ihrer westfälischen Heimat, die die Bilder ihrer Dichtung prägt. Eine Schwermut, die gleichzeitig ein Gefühl von Geborgenheit weckt, von Aufgehoben-Sein in einer stillen dunklen und doch unerschütterlichen Weite. Ihre Kindheit sei nicht im eigentlichen Sinne „glücklich“ gewesen, schreibt sie in ihren Erinnerungen, „dafür war sie zu still und ernst.“ Der Aufbruch aus dieser Kindheit, aus dieser Schwermut, will nicht gelingen. Als klebte der schwere Boden für immer an ihren Füßen. Als übte die sanfte düstere Landschaft einen Sog aus, dem sie nicht entkommen konnte. Als müßten Leichtigkeit und Glück für immer unerreichbar bleiben. Und später sucht sich ihre Liebe ein unerreichbares Gegenüber.

Der Aufbruch und seine Vergeblichkeit, das sind die wiederkehrenden Themen in Hertha Koenigs Lyrik, von den ersten Gedichten, die schon 1910 unter dem Titel „Sonnenuhr“ erschienen, bis zu dem Band „Die alte Stadt“ von 1925. Doch niemals gibt sie auf. Die Hoffnung bleibt. Sie richtet sich auf neue Ziele – und verirrt sich in der Politik. Anfangs ist die Dichterin von Hitler fasziniert, dem sie in Elsa Bruckmanns Münchner Salon einmal begegnet sein soll. Später wächst ihre Abneigung gegen den Nationalsozialismus. „Nun sammeln sich die Quellen und erwecken / Den Strom, der alles in sein Schicksal zieht / Ins Dunkel drängend, abwärts. Keiner sieht / Die Flut, die giftige Nebel überdecken. / Wir müssen mit. Und tödliches Erschrecken / Verbergen. Wehe, wenn es sich verriet. /.“ So heißt es in einem der letzten Gedichte, die 1946 unter dem Titel „Alles ist Anfang geworden“ erschienen sind. Der Tonfall ist der gleiche geblieben, dunkel und drängend. Er wirkt befremdend in diesem politischen Zusammenhang, befremdend für den heutigen Leser, der es mehr als fünfzig Jahre später gewohnt ist, sich in einer deutlicheren Sprache mit dem Dritten Reich auseinanderzusetzen. Und doch gelingt es Hertha Koenig, die beklemmende Ausweglosigkeit spürbar werden zu lassen, die sie am Schluß empfunden haben muß: „Die Luft wird enger wie von grauem Stein / Umschlossen, enger wird um uns der Raum /.“.

Nach Kriegsende gibt es nur noch den Blick nach vorn: „Heimat, neu uns geschenkt /.“ Da ist Hertha Koenig zweiundsechzig Jahre alt und lebt allein auf Gut Böckel. Für sie gilt: „Alles ist Anfang geworden“. Ein neuer Aufbruch. Sie bleibt sich treu.

Zu ihren Lebzeiten ist Hertha Koenig danach nur noch dreimal an die Öffentlichkeit getreten, zuletzt 1964 mit dem Roman „Der Fährenschreiber von Libau“. Aber die Dichterin hat nicht geschwiegen, wie der umfängliche Nachlaß zeigt. Erzählungen, Romane, Gedichte sind in den folgenden drei Jahrzehnten entstanden, doch der Geist der Zeit war ein anderer und trotz mancher Bemühung fand sich kein Verlag, der sich der Texte angenommen hätte.

In der vorliegenden Auswahl sind ausschließlich Gedichte aus den bis 1946 publizierten Bänden berücksichtigt, eine Auswahl aus dem Nachlaß wird jedoch folgen, ebenso weitere Prosatexte wie der 2003 erstmals erschienene Roman „Die lippische Rose“.

Hertha Koenig hat sich ihre Hoffnung bewahrt, trotz mancher Zurückweisung, die sie erfuhr, hat bis ins hohe Alter um Sprache gerungen und im stillen gearbeitet. Sie hat sich den Anfang nicht nehmen lassen. Und die Liebe nicht, von der sie die Blumen sprechen ließ. „Liebe, hier schimmert dein Anfang.“