Die von Helmstatt zählten zu den Kernfamilien des reichsritterschaftlichen Adels im Kraichgau, in ihren Ämtern eng verflochten mit dem kurpfälzischen Hof in Heidelberg und dem Hochstift Speyer. Im Neckarbischofsheimer Archiv kam durch weitgespannte Heiraten eine reiche Urkundenüberlieferung zusammen; sie reichte von Lothringen, Pfalz, Elsass, Kraichgau und Württemberg bis ins südliche Kärnten. Durch Flucht, Verkäufe und Diebstahl wurde diese Überlieferung im 19. und 20. Jahrhundert zerstreut. Das Inventar erschließt den Kernbestand im Generallandesarchiv Karlsruhe und erfasst darüber hinaus alle bisher bekannten, versprengten Urkunden in sechs weiteren Archiven in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen, Nordrhein-Westfalen und der Lorraine.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Die von Helmstatt zählten zu den Kernfamilien des reichsritterschaftlichen Adels im Kraichgau, in ihren Ämtern eng verflochten mit dem kurpfälzischen Hof in Heidelberg und dem Hochstift Speyer. Im Neckarbischofsheimer Archiv kam durch weitgespannte Heiraten eine reiche Urkundenüberlieferung zusammen; sie reichte von Lothringen, Pfalz, Elsass, Kraichgau und Württemberg bis ins südliche Kärnten. Durch Flucht, Verkäufe und Diebstahl wurde diese Überlieferung im 19. und 20. Jahrhundert zerstreut. Das Inventar erschließt den Kernbestand im Generallandesarchiv Karlsruhe und erfasst darüber hinaus alle bisher bekannten, versprengten Urkunden in sechs weiteren Archiven in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen, Nordrhein-Westfalen und der Lorraine.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Die von Helmstatt zählten zu den Kernfamilien des reichsritterschaftlichen Adels im Kraichgau, in ihren Ämtern eng verflochten mit dem kurpfälzischen Hof in Heidelberg und dem Hochstift Speyer. Im Neckarbischofsheimer Archiv kam durch weitgespannte Heiraten eine reiche Urkundenüberlieferung zusammen; sie reichte von Lothringen, Pfalz, Elsass, Kraichgau und Württemberg bis ins südliche Kärnten. Durch Flucht, Verkäufe und Diebstahl wurde diese Überlieferung im 19. und 20. Jahrhundert zerstreut. Das Inventar erschließt den Kernbestand im Generallandesarchiv Karlsruhe und erfasst darüber hinaus alle bisher bekannten, versprengten Urkunden in sechs weiteren Archiven in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen, Nordrhein-Westfalen und der Lorraine.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

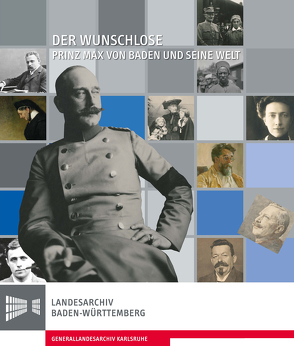

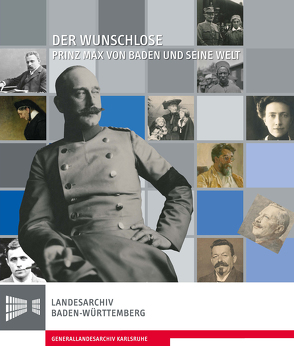

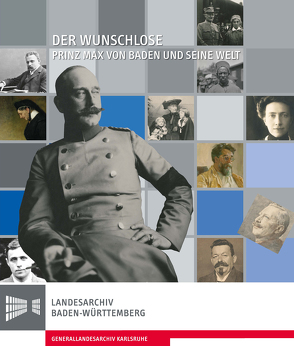

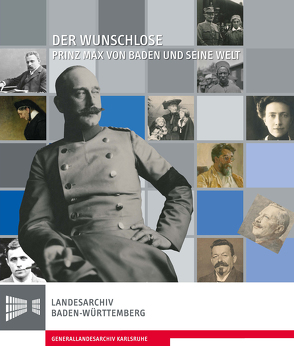

"Der Wunschlose" war ein Deckname des Prinzen Max von Baden in seiner Korrespondenz während der späten Kriegsjahre. Vom Sommer 1917 bis zum Herbst 1918 beriet er sich mit Anhängern und Freunden über die Möglichkeiten einer Kanzlerschaft. Viele Entwürfe für eine neue Reichsregierung entstanden, alle unter solchen Aliasnamen, und der "Wunschlose" stand darin manchmal an der Spitze, manchmal nur beratend am Rand. Prinz Max zog viele Projektionen auf sich, seine Korrespondenzpartner reichten von ganz rechts bis in die linke Mitte.

Das Generallandesarchiv Karlsruhe macht sich dieses Spiel mit den Decknamen zunutze, um sich einer so vielschichtigen, schwer greifbaren Persönlichkeit in einer Ausstellung zu nähern. Die Ausstellung gilt vor allem "seiner Welt": den Propheten der Vorkriegszeit wie Johannes Müller in Elmau, dem "Verwandten" (Wilhelm II.) wie dem "Onkel" (Ludendorff), Liberalen, Sozialdemokraten, Wissenschaftsinstanzen wie Max Weber - und natürlich Kurt Hahn, dem Unermüdlichen. Sie alle erlebten Krieg, Zusammenbruch und Republik und ihre Erfahrung war die Erfahrung des Prinzen. Renommierte Autoren beleuchten aus verschiedenen Perspektiven die Beziehungswelt, in der Prinz Max von Baden agierte.

Die Ausstellung beruht in weiten Teilen auf dem Nachlass von Prinz Max von Baden, der 2014 als Depositum durch das Haus Baden an das Generallandesarchiv Karlsruhe übergeben wurde und erstmals in dieser Form einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert wird. Die Korrespondenz des Prinzen und seines Sekretärs Kurt Hahn dokumentiert vor allem eines: einen Makrokosmos politischer Positionen. In der Veröffentlichung wird in eine Welt geführt, der die Monarchie selbstverständlich und zugleich heillos schien, die die Demokratie ablehnte und lernen musste, die alteuropäisch dachte und im Krieg die Moderne entfesselte.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

"Der Wunschlose" war ein Deckname des Prinzen Max von Baden in seiner Korrespondenz während der späten Kriegsjahre. Vom Sommer 1917 bis zum Herbst 1918 beriet er sich mit Anhängern und Freunden über die Möglichkeiten einer Kanzlerschaft. Viele Entwürfe für eine neue Reichsregierung entstanden, alle unter solchen Aliasnamen, und der "Wunschlose" stand darin manchmal an der Spitze, manchmal nur beratend am Rand. Prinz Max zog viele Projektionen auf sich, seine Korrespondenzpartner reichten von ganz rechts bis in die linke Mitte.

Das Generallandesarchiv Karlsruhe macht sich dieses Spiel mit den Decknamen zunutze, um sich einer so vielschichtigen, schwer greifbaren Persönlichkeit in einer Ausstellung zu nähern. Die Ausstellung gilt vor allem "seiner Welt": den Propheten der Vorkriegszeit wie Johannes Müller in Elmau, dem "Verwandten" (Wilhelm II.) wie dem "Onkel" (Ludendorff), Liberalen, Sozialdemokraten, Wissenschaftsinstanzen wie Max Weber - und natürlich Kurt Hahn, dem Unermüdlichen. Sie alle erlebten Krieg, Zusammenbruch und Republik und ihre Erfahrung war die Erfahrung des Prinzen. Renommierte Autoren beleuchten aus verschiedenen Perspektiven die Beziehungswelt, in der Prinz Max von Baden agierte.

Die Ausstellung beruht in weiten Teilen auf dem Nachlass von Prinz Max von Baden, der 2014 als Depositum durch das Haus Baden an das Generallandesarchiv Karlsruhe übergeben wurde und erstmals in dieser Form einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert wird. Die Korrespondenz des Prinzen und seines Sekretärs Kurt Hahn dokumentiert vor allem eines: einen Makrokosmos politischer Positionen. In der Veröffentlichung wird in eine Welt geführt, der die Monarchie selbstverständlich und zugleich heillos schien, die die Demokratie ablehnte und lernen musste, die alteuropäisch dachte und im Krieg die Moderne entfesselte.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

"Der Wunschlose" war ein Deckname des Prinzen Max von Baden in seiner Korrespondenz während der späten Kriegsjahre. Vom Sommer 1917 bis zum Herbst 1918 beriet er sich mit Anhängern und Freunden über die Möglichkeiten einer Kanzlerschaft. Viele Entwürfe für eine neue Reichsregierung entstanden, alle unter solchen Aliasnamen, und der "Wunschlose" stand darin manchmal an der Spitze, manchmal nur beratend am Rand. Prinz Max zog viele Projektionen auf sich, seine Korrespondenzpartner reichten von ganz rechts bis in die linke Mitte.

Das Generallandesarchiv Karlsruhe macht sich dieses Spiel mit den Decknamen zunutze, um sich einer so vielschichtigen, schwer greifbaren Persönlichkeit in einer Ausstellung zu nähern. Die Ausstellung gilt vor allem "seiner Welt": den Propheten der Vorkriegszeit wie Johannes Müller in Elmau, dem "Verwandten" (Wilhelm II.) wie dem "Onkel" (Ludendorff), Liberalen, Sozialdemokraten, Wissenschaftsinstanzen wie Max Weber - und natürlich Kurt Hahn, dem Unermüdlichen. Sie alle erlebten Krieg, Zusammenbruch und Republik und ihre Erfahrung war die Erfahrung des Prinzen. Renommierte Autoren beleuchten aus verschiedenen Perspektiven die Beziehungswelt, in der Prinz Max von Baden agierte.

Die Ausstellung beruht in weiten Teilen auf dem Nachlass von Prinz Max von Baden, der 2014 als Depositum durch das Haus Baden an das Generallandesarchiv Karlsruhe übergeben wurde und erstmals in dieser Form einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert wird. Die Korrespondenz des Prinzen und seines Sekretärs Kurt Hahn dokumentiert vor allem eines: einen Makrokosmos politischer Positionen. In der Veröffentlichung wird in eine Welt geführt, der die Monarchie selbstverständlich und zugleich heillos schien, die die Demokratie ablehnte und lernen musste, die alteuropäisch dachte und im Krieg die Moderne entfesselte.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

„Unruhen“ in Dörfern und Städten am Oberrhein in der Frühen Neuzeit (1500–1800), ausgelöst durch den Widerstand von Bauern und Bürgern gegen wachsende Ansprüche und Zumutungen der Herrschaft – davon berichtet dieser Band. Fallstudien führen eindringlich vor Augen, dass der Gemeine Mann auch nach der Niederlage im Bauernkrieg 1525 keineswegs als aktiver Faktor aus dem politischen Leben ausgeschieden war. Bemerkenswert sind die Entschlossenheit und die Ausdauer, die Bauern und Bürger bei der Verteidigung ihrer Rechte – und das heißt auch immer häufiger: vor den höchsten Gerichten des Reiches – aufbrachten. Eingebettet werden die frühneuzeitlichen „Unruhen“ in einen übergreifenden Zusammenhang vom Spätmittelalter über den Bauernkrieg bis in das nachrevolutionäre 19. Jahrhundert. Überlegungen zur Forschungsgeschichte und zu den Aufgaben künftiger Forschung schließen den Band ab.

Aktualisiert: 2022-06-30

> findR *

Der Band präsentiert die Ergebnisse einer Tagung, die 2019 anlässlich der 100- bzw. 200-jährigen Jubiläen der Verfassungen in Baden und Württemberg aus der Zeit der Monarchie und der Weimarer Republik durchgeführt wurde. Behandelt werden Fragen nach der Integrationskraft gerade der ersten Verfassungen im 19. Jahrhundert oder nach der Rezeption der Verfassungen bei der Bevölkerung etwa im Rahmen von Verfassungsfeiern. Weitere Themenkomplexe sind u.a.: die Frage nach der Modernisierungsfähigkeit der südwestdeutschen Verfassungen, die Einführung des Frauenwahlrechts oder der Schutz der Verfassungen gegen Angriffe ihrer Feinde. Dabei bleibt die übergeordnete Verfassungsebene des Reiches ab 1871 im Blick. Ergänzt wird dies durch eine Betrachtung der Verfassungsentwicklung auf evangelisch-kirchlicher Seite.

Aktualisiert: 2021-12-17

> findR *

Der Band verfolgt einen langen Weg der Karlsruher Stadtplanung: von der Idee einer Residenzgründung im Wald bis zum Einbezug von Landschaft in die Metropolregion des 21. Jahrhunderts. Auf diesem Weg verändern sich die urbanen Maßstäbe. Das zögernd geduldete „Bürgerdorf“ wird zur Residenz – aber selbst die ins Große gedachte Stadtplanung Weinbrenners hegt die Bürgerstadt noch in herrschaftliche Palais-Gärten ein. Was in Mannheim die Niederlegung der Festungswälle nach 1800 ermöglicht, schafft in Karlsruhe 100 Jahre später die Verlegung der Eisenbahn an den Stadtrand: Erst jetzt durchziehen grüne Gürtel das explodierende Stadtgebiet. Mustersiedlungen wie die Gartenstadt erschließen Wohnflächen eigenwillig und neu. Nach 1960 werden Parkanlagen selbst zur „Landschaft in der Stadt“; die Bundesgartenschau stößt eine neue Ära der Grünplanung an.

Aktualisiert: 2020-08-20

> findR *

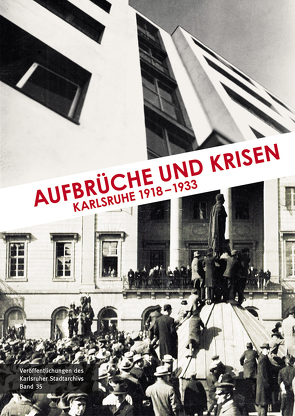

Die Geschichte der Weimarer Republik wird oft eher negativ dargestellt. Entweder stehen die Auseinandersetzungen um die Regierungsform und die Gewalt von rechts und links in den Anfangsjahren oder die Endphase seit Beginn der Weltwirtschaftskrise Ende 1929 im Vordergrund. Diese war von der Einschränkung demokratischer Teilhabe durch die Präsidialkabinette und schließlich die Machtübertragung an die nationalsozialistisch-nationalkonservative Regierung Hitler/Hugenberg geprägt. Wenn die Geschichte aber nicht allein vom „Ende“ 1933 und von den Krisen her gedacht wird, zeigen sich vielfältige Aufbrüche und Chancen, denen diese Publikation nachgeht und die damit ein Beitrag zur Demokratiegeschichte ist.

Karlsruhe war nach dem Ersten Weltkrieg zwar nicht mehr länger Haupt- und Residenzstadt des Großherzogtums Baden, aber immer noch Landeshauptstadt des jetzigen Freistaats Baden. Den Kommunen wuchsen viele neue Aufgaben zu, denen sich die Stadt Karlsruhe im Rahmen der Möglichkeiten erfolgreich stellte. Die Lösung der drängenden sozialen Fragen, die Unterstützung von Kriegsinvaliden und -hinterbliebenen, von Erwerbslosen und Verarmten oder die Bewältigung des enormen Wohnungsmangels standen an. Karlsruhe setzte dabei auf der Grundlage der Landes- und Reichsgesetze eigene Akzente.

In den 15 Aufsätzen des reich bebilderten Buches befragen ältere wie jüngere Fachleute auf der Grundlage bekannter sowie auch erst jüngst entdeckter Quellen die Stadtgeschichte neu.

Mit Beiträgen von Sylvia Bieber, Ernst Otto Bräunche, Bernd Braun, Frank Engehausen, Viktor Fichtenau, Sven Gareis, Elias Hansen, Konrad Krimm, Leonie Richter, Harald Ringler, Mirjam Schnorr, Jürgen Schuhladen-Krämer und Volker Steck.

Aktualisiert: 2021-03-19

Autor:

Sylvia Bieber,

Bernd Braun,

Ernst Otto Bräunche,

Frank Engehausen,

Viktor Fichtenau,

Sven Gareis,

Elias Hansen,

Konrad Krimm,

Leonie Richter,

Harald Ringler,

Mirjam Schnorr,

Jürgen Schuhladen-Krämer,

Volker Steck

Dieser Band über Kommunen in der NS-Zeit geht der nun schon sehr alten Frage nach, „wie es dazu kommen konnte“. Sein Untersuchungsgebiet dafür ist Mikrogeschichte: große und kleine Kommunen im Südwesten, in ihrer Sozialstruktur, ihrer Verwaltung, dem Verhalten ihrer Eliten – es geht um das Funktionieren der Funktionäre, um die Bildung politischer Gruppen und deren Bestand seit den 1920er Jahren bis über 1945 hinaus. Die kommunale Verwaltung arbeitete 1933 weiter; sie konnte verzögern, konnte sich arrangieren, konnte auch – meist unter dem Postulat des Selbsterhalts – die NS-Maschinerie beschleunigt in Gang setzen. Die Verfasser beschreiben gerade auf der lokalen Ebene Verhaltensmuster, Verwaltungsstrukturen und Szenarien des NSDAP-Apparats, wie sie auf Landes- und Reichsebene oft schwerer zu fassen sind.

Aktualisiert: 2019-09-26

> findR *

Aktualisiert: 2020-12-29

> findR *

Gebäude für Bibliotheken und Archive waren bis zum Ende des Alten Reiches und darüber hinaus immer herrschaftliche Bauten. Fürsten, Adlige, Klöster und Städte setzten damit Zeichen, dass hier das Wissen verwahrt wird, auf dem Herrschaft beruht. Solche Bauten konnten triumphaler Akzent sein wie die Hofbibliothek in Mannheim, die den Ehrenhof im Schloss flankierte, oder verborgener Tresor wie das Salemer Archiv, dessen Wandmalereien an die Vergänglichkeit irdischen Besitzes erinnerten. Selbst der „Pfennigturm“ für Archiv und Kasse von Überlingen demonstrierte in seiner Wehrhaftigkeit eher die Macht der Reichsstadt, als dass er militärisch wichtig war. Außer den genannten werden Bibliotheks- und Archivbauten etwa auch in Altdorf, Donaueschingen, Dillenburg, Heidelberg, Speyer, St. Peter i. Schw., Weikersheim, Weissenau, Wiblingen behandelt.

Aktualisiert: 2022-01-21

> findR *

Gebäude für Bibliotheken und Archive waren bis zum Ende des Alten Reiches und darüber hinaus immer herrschaftliche Bauten. Fürsten, Adlige, Klöster und Städte setzten damit Zeichen, dass hier das Wissen verwahrt wird, auf dem Herrschaft beruht. Solche Bauten konnten triumphaler Akzent sein wie die Hofbibliothek in Mannheim, die den Ehrenhof im Schloss flankierte, oder verborgener Tresor wie das Salemer Archiv, dessen Wandmalereien an die Vergänglichkeit irdischen Besitzes erinnerten. Selbst der „Pfennigturm“ für Archiv und Kasse von Überlingen demonstrierte in seiner Wehrhaftigkeit eher die Macht der Reichsstadt, als dass er militärisch wichtig war. Außer den genannten werden Bibliotheks- und Archivbauten etwa auch in Altdorf, Donaueschingen, Dillenburg, Heidelberg, Speyer, St. Peter i. Schw., Weikersheim, Weissenau, Wiblingen behandelt.

Aktualisiert: 2018-07-31

> findR *

Die von Helmstatt zählten zu den Kernfamilien des reichsritterschaftlichen Adels im Kraichgau, in ihren Ämtern eng verflochten mit dem kurpfälzischen Hof in Heidelberg und dem Hochstift Speyer. Im Neckarbischofsheimer Archiv kam durch weitgespannte Heiraten eine reiche Urkundenüberlieferung zusammen; sie reichte von Lothringen, Pfalz, Elsass, Kraichgau und Württemberg bis ins südliche Kärnten. Durch Flucht, Verkäufe und Diebstahl wurde diese Überlieferung im 19. und 20. Jahrhundert zerstreut. Das Inventar erschließt den Kernbestand im Generallandesarchiv Karlsruhe und erfasst darüber hinaus alle bisher bekannten, versprengten Urkunden in sechs weiteren Archiven in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen, Nordrhein-Westfalen und der Lorraine.

Aktualisiert: 2023-04-04

> findR *

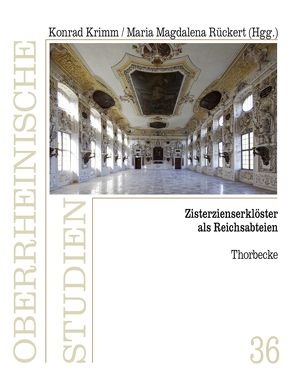

An der Geschichte des Zisterzienserordens faszinieren seit je die monastische Askese und die Baukunst der Klöster. Darüber gerät leicht in den Hintergrund, dass auch die Zisterzienser Herrschaft ausübten – in den Territorien des Alten Reichs unter der Oberherrschaft der Landesherren, manche aber auch als freie Reichsstände mit eigenem Territorium, das nur dem Kaiser unterworfen war. Den zisterziensischen Reichsabteien gilt dieser Band. Sie waren in zwei Hierarchien eingebunden: in den Orden mit seiner strengen Zentralität und seinen Sprengel-Kongregationen, und in die Ständeordnung des Reichs und der Reichskreise. Wie in jeder Hierarchie ging es auch bei den Zisterziensern um das Ranking in diesen Ordnungen, um den Aufstieg, um das Oben-Bleiben, um die Abwehr konkurrierender Ansprüche. Einigen Abteien gelang es bis zur Säkularisation 1802, ihre Selbständigkeit zu behaupten. Architektonisches Signal der Orientierung an Kaiser und Reich sind die Festsäle in den Prälaturen - wir nennen sie heute Kaisersäle, und ihr Bildprogramm hat sich in Ebrach, Kaisheim oder Salem glanzvoll erhalten.

Aktualisiert: 2018-07-19

> findR *

Aus der praktischen Denkmalpflege und für die Praxis: das gehört zu den Besonderheiten der interdisziplinären Beiträge dieses Bandes. Ihr Ausgangspunkt ist die Großherzogliche Grabkapelle in Karlsruhe, die vor 125 Jahren gebaut wurde. Probleme der Deutung verknüpfen sich damit, denn jede Architektur »spricht« und die Grabkapelle entstand wie die meisten anderen dargestellten südwestdeutschen Memorialorte in der Spätzeit der Monarchien, als Staat und Dynastie sich immer deutlicher trennten; das dynastische Totengedenken wurde mehr zur familiären als zur öffentlichen Aufgabe. Aber auch Eigentumsfragen reichen in die komplexe Thematik hinein – Fragen, die etwa bei den Wittelsbacher Gräbern in München andere Antworten finden als bei den Grablegen in Stuttgart oder Pforzheim. An mitteleuropäischen Sargformen schließlich lassen sich Gattungsbeobachtungen machen, wie sie hier erstmals im typologischen Überblick zusammengestellt sind.

Aktualisiert: 2017-06-01

> findR *

"Der Wunschlose" war ein Deckname des Prinzen Max von Baden in seiner Korrespondenz während der späten Kriegsjahre. Vom Sommer 1917 bis zum Herbst 1918 beriet er sich mit Anhängern und Freunden über die Möglichkeiten einer Kanzlerschaft. Viele Entwürfe für eine neue Reichsregierung entstanden, alle unter solchen Aliasnamen, und der "Wunschlose" stand darin manchmal an der Spitze, manchmal nur beratend am Rand. Prinz Max zog viele Projektionen auf sich, seine Korrespondenzpartner reichten von ganz rechts bis in die linke Mitte.

Das Generallandesarchiv Karlsruhe macht sich dieses Spiel mit den Decknamen zunutze, um sich einer so vielschichtigen, schwer greifbaren Persönlichkeit in einer Ausstellung zu nähern. Die Ausstellung gilt vor allem "seiner Welt": den Propheten der Vorkriegszeit wie Johannes Müller in Elmau, dem "Verwandten" (Wilhelm II.) wie dem "Onkel" (Ludendorff), Liberalen, Sozialdemokraten, Wissenschaftsinstanzen wie Max Weber - und natürlich Kurt Hahn, dem Unermüdlichen. Sie alle erlebten Krieg, Zusammenbruch und Republik und ihre Erfahrung war die Erfahrung des Prinzen. Renommierte Autoren beleuchten aus verschiedenen Perspektiven die Beziehungswelt, in der Prinz Max von Baden agierte.

Die Ausstellung beruht in weiten Teilen auf dem Nachlass von Prinz Max von Baden, der 2014 als Depositum durch das Haus Baden an das Generallandesarchiv Karlsruhe übergeben wurde und erstmals in dieser Form einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert wird. Die Korrespondenz des Prinzen und seines Sekretärs Kurt Hahn dokumentiert vor allem eines: einen Makrokosmos politischer Positionen. In der Veröffentlichung wird in eine Welt geführt, der die Monarchie selbstverständlich und zugleich heillos schien, die die Demokratie ablehnte und lernen musste, die alteuropäisch dachte und im Krieg die Moderne entfesselte.

Aktualisiert: 2023-04-04

> findR *

Die NS-Propaganda setzte nach der „stillen Annexion“ des Elsass eine gewaltige Maschinerie in Gang; das Ziel war ein künftiger Mustergau Baden-Elsass. Ausstellungen und Schulungen gehörten dazu, Straßburg sollte statt Karlsruhe Gauhauptstadt werden. Die Beiträge deutscher und französischer Historiker entwerfen ein umfassendes Bild von Repression, Anpassung und Widerstand. Auf einer CD sind die verstreut überlieferten Architektenpläne von Schlippe, Alker, Pflästerer u.a. zum gigantischen Ausbau von Straßburg und Karlsruhe erstmals digital präsentiert.

Aktualisiert: 2022-01-19

> findR *

Vorderösterreich, also die habsburgischen Besitzungen in Südwestdeutschland, kam in der Frühen Neuzeit eine besondere reichs- und territorialpolitische Bedeutung zu. Rückgrat der Verwaltung war das Appellationsgericht, das als oberste Justizbehörde in Vorderösterreich fungierte. Zuständig war es für die Organisation aller Gerichte, auch für Personalfragen sowie als Berufungsinstanz für die Zivil- und Strafsachen. Die vorderösterreichischen Landrechte waren ein Sondergericht für den Adel und standerechtliche Korporationen. Das Repertorium ermöglicht den raschen Zugang zu den Quellen des Appelationsgerichts und der Landrechte, die im Landesarchiv Baden-Württemberg aufbewahrt werden.

Aktualisiert: 2019-03-28

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Bücher von Krimm, Konrad

Sie suchen ein Buch oder Publikation vonKrimm, Konrad ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Krimm, Konrad.

Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher

von Krimm, Konrad im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die

Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus

unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und

populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich

bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch

von Krimm, Konrad .

Krimm, Konrad - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher

von Krimm, Konrad die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten

vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher

verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:

Unser Repertoire umfasst Bücher von

- Krimmel, Annette

- Krimmel, Bernd

- Krimmel, Daniel

- Krimmel, Elisabeth

- Krimmel, Giselher

- Krimmel, Kathrin

- Krimmel, Mandy

- Krimmel, Marieluise

- Krimmel, O.A.

- Krimmel, OA

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie

unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien

zu finden. Neben Büchern von Krimm, Konrad und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und

einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem

Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die

bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,

Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

das Team von Buchfindr.