Die so genannte geographische Weltzeituhr des Geographen Homann geht vom kopernikanischen Weltbild aus und stellt zunächst eine Idee dar. Sie wurde vor allem bekannt durch einen kolorierten Kupferstich von 1705, in dem das Konzept der Uhr ausführlich beschrieben wurde. Der Nürnberger Uhrmacher Zacharias Landteck hat sie dann nach dieser Vorgabe erbaut. Die Uhr kann als Mutter aller Weltzeituhren gelten und ist daher von immenser Bedeutung. Die Uhr ermöglicht es, zu jedem Zeitpunkt sowohl die eigene lokale Ortszeit als auch für einen beliebigen Ort der Erde dessen aktuelle Zeit oder dessen Mittagszeit abzulesen. Im Jahr 2005 gelang es dem Musée international d'horlogerie in La Chaux-de-Fonds, die Uhr zu erwerben. Das führte zu einer eingehenden Untersuchung, deren Ergebnisse detailliert bis hin zu den Zahnzahlen nun vorliegen. Das Planetarium von Ducommun entstand um 1817. Im Gegensatz zu Homann versucht François Ducommun mit dem ebenfalls zum Bestand des Musée international d'horlogerie gehörenden Planetarium den neuesten Stand der Wissenschaft nachzuzeichnen. Nachdem sich das kopernikanische Weltbild im Lauf des 18. Jahrhunderts durchgesetzt hatte, wurden zu didaktischen Zwecken Planetarien gebaut, um das heliozentrische System anschaulich zu vermitteln. Ludwig Oechslin untersucht eingehend, wer die Vorbilder für Ducommun waren und kommt hier auf Laplace, La Lande und Janvier. Dagegen schien Ducommun die im deutschsprachigen Raum von Philipp Matthäus Hahn oder Johann Georg Neßtfell vorgebrachten Lösungen nicht zu kennen. Angetrieben wird das Planetarium manuell durch eine seitliche Kurbel. Für die Erzeugung der komplexen Bewegungen benötigte Ducommun 5 separate Einzelgetriebe. Deren Aufbau und ihre Anordnung werden im Detail und mit allen Zahnzahlen sowie den sich daraus ergebenden Umlaufzeiten dokumentiert, ergänzt durch die für Ludwig Oechslin typischen Schnittzeichnungen. Das Planetarium enthält auch ein Kalenderwerk. Die technisch-mechanische Lösung, die Ducommun dabei fand, ist wohl einmalig. Sie berücksichtigt sämtliche Vorschriften des gregorianischen Kalenders inklusive der 400 Jahre-Regel. Der Autor des Werks gibt sich nicht mit einer perfekten Dokumentation der Uhr von Homann und des Planetariums von Ducommun zufrieden. Sein übergeordnetes Ziel ist es, den großen Entwicklungsbogen von der geistigen Idee des Kopernikus für ein heliozentrisches Weltbild bis hin zu einer konsolidierten und wissenschaftlich unterlegten Theorie darzulegen. Dies gelingt ihm eindrucksvoll anhand von weiteren Beispielen. Zusammenfassend gibt die vorliegende Dokumentation erstmalig einen fundierten Einblick in zwei herausragende Zeugnisse uhrmacherischen Könnens und der zugrundeliegenden Ideen bzw. Innovationen. Dem Leser ermöglicht das Werk außerdem dank der enormen geistigen Spannweite des Verfassers einen breiten Einblick in die damalige Weltsicht. (Dr. Bernhard Huber)

Aktualisiert: 2023-06-23

> findR *

Die so genannte geographische Weltzeituhr des Geographen Homann geht vom kopernikanischen Weltbild aus und stellt zunächst eine Idee dar. Sie wurde vor allem bekannt durch einen kolorierten Kupferstich von 1705, in dem das Konzept der Uhr ausführlich beschrieben wurde. Der Nürnberger Uhrmacher Zacharias Landteck hat sie dann nach dieser Vorgabe erbaut. Die Uhr kann als Mutter aller Weltzeituhren gelten und ist daher von immenser Bedeutung. Die Uhr ermöglicht es, zu jedem Zeitpunkt sowohl die eigene lokale Ortszeit als auch für einen beliebigen Ort der Erde dessen aktuelle Zeit oder dessen Mittagszeit abzulesen. Im Jahr 2005 gelang es dem Musée international d'horlogerie in La Chaux-de-Fonds, die Uhr zu erwerben. Das führte zu einer eingehenden Untersuchung, deren Ergebnisse detailliert bis hin zu den Zahnzahlen nun vorliegen. Das Planetarium von Ducommun entstand um 1817. Im Gegensatz zu Homann versucht François Ducommun mit dem ebenfalls zum Bestand des Musée international d'horlogerie gehörenden Planetarium den neuesten Stand der Wissenschaft nachzuzeichnen. Nachdem sich das kopernikanische Weltbild im Lauf des 18. Jahrhunderts durchgesetzt hatte, wurden zu didaktischen Zwecken Planetarien gebaut, um das heliozentrische System anschaulich zu vermitteln. Ludwig Oechslin untersucht eingehend, wer die Vorbilder für Ducommun waren und kommt hier auf Laplace, La Lande und Janvier. Dagegen schien Ducommun die im deutschsprachigen Raum von Philipp Matthäus Hahn oder Johann Georg Neßtfell vorgebrachten Lösungen nicht zu kennen. Angetrieben wird das Planetarium manuell durch eine seitliche Kurbel. Für die Erzeugung der komplexen Bewegungen benötigte Ducommun 5 separate Einzelgetriebe. Deren Aufbau und ihre Anordnung werden im Detail und mit allen Zahnzahlen sowie den sich daraus ergebenden Umlaufzeiten dokumentiert, ergänzt durch die für Ludwig Oechslin typischen Schnittzeichnungen. Das Planetarium enthält auch ein Kalenderwerk. Die technisch-mechanische Lösung, die Ducommun dabei fand, ist wohl einmalig. Sie berücksichtigt sämtliche Vorschriften des gregorianischen Kalenders inklusive der 400 Jahre-Regel. Der Autor des Werks gibt sich nicht mit einer perfekten Dokumentation der Uhr von Homann und des Planetariums von Ducommun zufrieden. Sein übergeordnetes Ziel ist es, den großen Entwicklungsbogen von der geistigen Idee des Kopernikus für ein heliozentrisches Weltbild bis hin zu einer konsolidierten und wissenschaftlich unterlegten Theorie darzulegen. Dies gelingt ihm eindrucksvoll anhand von weiteren Beispielen. Zusammenfassend gibt die vorliegende Dokumentation erstmalig einen fundierten Einblick in zwei herausragende Zeugnisse uhrmacherischen Könnens und der zugrundeliegenden Ideen bzw. Innovationen. Dem Leser ermöglicht das Werk außerdem dank der enormen geistigen Spannweite des Verfassers einen breiten Einblick in die damalige Weltsicht. (Dr. Bernhard Huber)

Aktualisiert: 2023-06-23

> findR *

Jost Bürgi (1552–1632), geboren im sanktgallischen Lichtensteig, zog es früh in die weite Welt, und er sollte bald massgeblich an den epochalen wissenschaftlichen und weltanschaulichen Umbrüchen der Frühen Neuzeit mitwirken. Sein Weg führte ihn nach Kassel zum Landgrafen Wilhelm IV. und an den Hof des Kaisers Rudolf II. in Prag, beides grosse Förderer der Wissenschaften. Bürgi baute nicht nur die genauesten Uhren, raffiniertesten astronomischen Winkelmessgeräte und schönsten mechanischen Himmelsgloben, er erfand auch die Logarithmusrechnung und kooperierte mit den namhaftesten Wissenschaftlern wie Johannes Kepler.

Dieses Buch entstand im Rahmen der ersten grossen musealen Bürgi-Sonderausstellung und in enger Zusammenarbeit des Kulturmuseums St. Gallen mit führenden Wissenschaftshistorikern. Es beleuchtet eine der spannendsten Zeiten der europäischen Kultur- und Wissenschaftsgeschichte. Mittendrin im Geschehen: Jost Bürgi aus dem Toggenburg.

Aktualisiert: 2023-05-25

> findR *

Die so genannte geographische Weltzeituhr des Geographen Homann geht vom kopernikanischen Weltbild aus und stellt zunächst eine Idee dar. Sie wurde vor allem bekannt durch einen kolorierten Kupferstich von 1705, in dem das Konzept der Uhr ausführlich beschrieben wurde. Der Nürnberger Uhrmacher Zacharias Landteck hat sie dann nach dieser Vorgabe erbaut. Die Uhr kann als Mutter aller Weltzeituhren gelten und ist daher von immenser Bedeutung. Die Uhr ermöglicht es, zu jedem Zeitpunkt sowohl die eigene lokale Ortszeit als auch für einen beliebigen Ort der Erde dessen aktuelle Zeit oder dessen Mittagszeit abzulesen. Im Jahr 2005 gelang es dem Musée international d'horlogerie in La Chaux-de-Fonds, die Uhr zu erwerben. Das führte zu einer eingehenden Untersuchung, deren Ergebnisse detailliert bis hin zu den Zahnzahlen nun vorliegen. Das Planetarium von Ducommun entstand um 1817. Im Gegensatz zu Homann versucht François Ducommun mit dem ebenfalls zum Bestand des Musée international d'horlogerie gehörenden Planetarium den neuesten Stand der Wissenschaft nachzuzeichnen. Nachdem sich das kopernikanische Weltbild im Lauf des 18. Jahrhunderts durchgesetzt hatte, wurden zu didaktischen Zwecken Planetarien gebaut, um das heliozentrische System anschaulich zu vermitteln. Ludwig Oechslin untersucht eingehend, wer die Vorbilder für Ducommun waren und kommt hier auf Laplace, La Lande und Janvier. Dagegen schien Ducommun die im deutschsprachigen Raum von Philipp Matthäus Hahn oder Johann Georg Neßtfell vorgebrachten Lösungen nicht zu kennen. Angetrieben wird das Planetarium manuell durch eine seitliche Kurbel. Für die Erzeugung der komplexen Bewegungen benötigte Ducommun 5 separate Einzelgetriebe. Deren Aufbau und ihre Anordnung werden im Detail und mit allen Zahnzahlen sowie den sich daraus ergebenden Umlaufzeiten dokumentiert, ergänzt durch die für Ludwig Oechslin typischen Schnittzeichnungen. Das Planetarium enthält auch ein Kalenderwerk. Die technisch-mechanische Lösung, die Ducommun dabei fand, ist wohl einmalig. Sie berücksichtigt sämtliche Vorschriften des gregorianischen Kalenders inklusive der 400 Jahre-Regel. Der Autor des Werks gibt sich nicht mit einer perfekten Dokumentation der Uhr von Homann und des Planetariums von Ducommun zufrieden. Sein übergeordnetes Ziel ist es, den großen Entwicklungsbogen von der geistigen Idee des Kopernikus für ein heliozentrisches Weltbild bis hin zu einer konsolidierten und wissenschaftlich unterlegten Theorie darzulegen. Dies gelingt ihm eindrucksvoll anhand von weiteren Beispielen. Zusammenfassend gibt die vorliegende Dokumentation erstmalig einen fundierten Einblick in zwei herausragende Zeugnisse uhrmacherischen Könnens und der zugrundeliegenden Ideen bzw. Innovationen. Dem Leser ermöglicht das Werk außerdem dank der enormen geistigen Spannweite des Verfassers einen breiten Einblick in die damalige Weltsicht. (Dr. Bernhard Huber)

Aktualisiert: 2023-05-15

> findR *

Jost Bürgi (1552–1632), geboren im sanktgallischen Lichtensteig, zog es früh in die weite Welt, und er sollte bald massgeblich an den epochalen wissenschaftlichen und weltanschaulichen Umbrüchen der Frühen Neuzeit mitwirken. Sein Weg führte ihn nach Kassel zum Landgrafen Wilhelm IV. und an den Hof des Kaisers Rudolf II. in Prag, beides grosse Förderer der Wissenschaften. Bürgi baute nicht nur die genauesten Uhren, raffiniertesten astronomischen Winkelmessgeräte und schönsten mechanischen Himmelsgloben, er erfand auch die Logarithmusrechnung und kooperierte mit den namhaftesten Wissenschaftlern wie Johannes Kepler.

Dieses Buch entstand im Rahmen der ersten grossen musealen Bürgi-Sonderausstellung und in enger Zusammenarbeit des Kulturmuseums St. Gallen mit führenden Wissenschaftshistorikern. Es beleuchtet eine der spannendsten Zeiten der europäischen Kultur- und Wissenschaftsgeschichte. Mittendrin im Geschehen: Jost Bürgi aus dem Toggenburg.

Aktualisiert: 2023-05-14

> findR *

Jost Bürgi (1552–1632), geboren im sanktgallischen Lichtensteig, zog es früh in die weite Welt, und er sollte bald massgeblich an den epochalen wissenschaftlichen und weltanschaulichen Umbrüchen der Frühen Neuzeit mitwirken. Sein Weg führte ihn nach Kassel zum Landgrafen Wilhelm IV. und an den Hof des Kaisers Rudolf II. in Prag, beides grosse Förderer der Wissenschaften. Bürgi baute nicht nur die genauesten Uhren, raffiniertesten astronomischen Winkelmessgeräte und schönsten mechanischen Himmelsgloben, er erfand auch die Logarithmusrechnung und kooperierte mit den namhaftesten Wissenschaftlern wie Johannes Kepler.

Dieses Buch entstand im Rahmen der ersten grossen musealen Bürgi-Sonderausstellung und in enger Zusammenarbeit des Kulturmuseums St. Gallen mit führenden Wissenschaftshistorikern. Es beleuchtet eine der spannendsten Zeiten der europäischen Kultur- und Wissenschaftsgeschichte. Mittendrin im Geschehen: Jost Bürgi aus dem Toggenburg.

Aktualisiert: 2023-05-14

> findR *

Die so genannte geographische Weltzeituhr des Geographen Homann geht vom kopernikanischen Weltbild aus und stellt zunächst eine Idee dar. Sie wurde vor allem bekannt durch einen kolorierten Kupferstich von 1705, in dem das Konzept der Uhr ausführlich beschrieben wurde. Der Nürnberger Uhrmacher Zacharias Landteck hat sie dann nach dieser Vorgabe erbaut. Die Uhr kann als Mutter aller Weltzeituhren gelten und ist daher von immenser Bedeutung. Die Uhr ermöglicht es, zu jedem Zeitpunkt sowohl die eigene lokale Ortszeit als auch für einen beliebigen Ort der Erde dessen aktuelle Zeit oder dessen Mittagszeit abzulesen. Im Jahr 2005 gelang es dem Musée international d'horlogerie in La Chaux-de-Fonds, die Uhr zu erwerben. Das führte zu einer eingehenden Untersuchung, deren Ergebnisse detailliert bis hin zu den Zahnzahlen nun vorliegen. Das Planetarium von Ducommun entstand um 1817. Im Gegensatz zu Homann versucht François Ducommun mit dem ebenfalls zum Bestand des Musée international d'horlogerie gehörenden Planetarium den neuesten Stand der Wissenschaft nachzuzeichnen. Nachdem sich das kopernikanische Weltbild im Lauf des 18. Jahrhunderts durchgesetzt hatte, wurden zu didaktischen Zwecken Planetarien gebaut, um das heliozentrische System anschaulich zu vermitteln. Ludwig Oechslin untersucht eingehend, wer die Vorbilder für Ducommun waren und kommt hier auf Laplace, La Lande und Janvier. Dagegen schien Ducommun die im deutschsprachigen Raum von Philipp Matthäus Hahn oder Johann Georg Neßtfell vorgebrachten Lösungen nicht zu kennen. Angetrieben wird das Planetarium manuell durch eine seitliche Kurbel. Für die Erzeugung der komplexen Bewegungen benötigte Ducommun 5 separate Einzelgetriebe. Deren Aufbau und ihre Anordnung werden im Detail und mit allen Zahnzahlen sowie den sich daraus ergebenden Umlaufzeiten dokumentiert, ergänzt durch die für Ludwig Oechslin typischen Schnittzeichnungen. Das Planetarium enthält auch ein Kalenderwerk. Die technisch-mechanische Lösung, die Ducommun dabei fand, ist wohl einmalig. Sie berücksichtigt sämtliche Vorschriften des gregorianischen Kalenders inklusive der 400 Jahre-Regel. Der Autor des Werks gibt sich nicht mit einer perfekten Dokumentation der Uhr von Homann und des Planetariums von Ducommun zufrieden. Sein übergeordnetes Ziel ist es, den großen Entwicklungsbogen von der geistigen Idee des Kopernikus für ein heliozentrisches Weltbild bis hin zu einer konsolidierten und wissenschaftlich unterlegten Theorie darzulegen. Dies gelingt ihm eindrucksvoll anhand von weiteren Beispielen. Zusammenfassend gibt die vorliegende Dokumentation erstmalig einen fundierten Einblick in zwei herausragende Zeugnisse uhrmacherischen Könnens und der zugrundeliegenden Ideen bzw. Innovationen. Dem Leser ermöglicht das Werk außerdem dank der enormen geistigen Spannweite des Verfassers einen breiten Einblick in die damalige Weltsicht. (Dr. Bernhard Huber)

Aktualisiert: 2023-04-15

> findR *

Aus dem Editorial: "Zeit ist überall, auch da, wo sie stillsteht, und selbst noch, als Negation, in ihrem Gegensatz, der Ewigkeit. Aber wir spüren sie nur, wenn sie uns fehlt (Stress!) oder wenn zuviel von ihr da ist (Langeweile!). Wie der Körper in der Regel sich nur meldet, wenn etwas mit ihm nicht in Ordnung ist (wenn er Schmerz erleidet oder einen Mangel), spürt man Zeit nur, wenn man nicht in ihr aufgehoben ist.

Eine Zeit geht zu Ende (Jahrhundert-, Jahrtausendwende). Eine Zeit ist zu Ende gegangen (jede Zeit vor dieser Zeit). Eine Zeit ist lang oder kurz nur nach ihrer Betrachtungsweise (zum Beispiel vom Urknall bis heute: eine Ewigkeit oder ein Nichts, je nach Standpunkt). Eine Zeit kann gross oder klein sein (die grosse Zeit der deutschen Klassik, oder der modernen Malerei, oder des Beginns der Fliegerei, oder des französischen Films, die Kleingeister-Zeit heute), und da darf man erinnern an einen Zeit-Satz von Ludwig Wittgenstein. 'Eine Zeit missversteht die andere; und eine kleine Zeit missversteht alle anderen in ihrer eigenen hässlichen Weise.' ...

Unsere Autoren beschäftigt die Frage: Was ist Zeit, wie ist sie beschreibbar (zum Beispiel als zyklisch oder linear, oder beides in einem); wie erfahren wir Zeit; was verstehen die Wissenschaften jeweils unter dem Begriff?

Aktualisiert: 2021-07-13

Autor:

Harald Atmanspacher,

Dieter Bachmann,

Daniel Bernoulli,

Brian Ferneyhough,

Georg Frank,

Martin Held,

Paul Hoyningen-Huene,

Stefan Kopetzky,

Günther Mahler,

Ludwig Oechslin,

Nadine Olonetzky,

Helmut Ploebst,

Ernst Pöppel,

Till Roenneberg

Der Autor der vorliegenden Neuerscheinung ist Verfasser mehrerer hochbedeutender Werke über komplizierte astronomische Uhren. Er veröffentlichte bereits 1982 eine vierbändige detaillierte Untersuchung der »Farnesianischen« Uhr, ein astronomischer Automat von Bernardo Facini, der heute in der vatikanischen Bibliothek steht. Diese Arbeit war Basis für die 1986 vorgelegte Dissertation »Der astronomische Apparat Bernardo Facinis und die Uhr als Modell des Kosmos«. Das Thema faszinierte Ludwig Oechslin offensichtlich weiterhin und es folgte 1996 die beispielhafte Abhandlung »Astronomische Uhren und Welt-Modelle der Priestermechaniker im 18. Jahrhundert«. Damit war klar, dass Ludwig Oechslin als Verfasser für das vorliegende Werk prädestiniert war.

Die so genannte geographische Weltzeituhr des Geographen Homann geht vom kopernikanischen Weltbild aus und stellt zunächst eine Idee dar. Sie wurde vor allem bekannt durch einen kolorierten Kupferstich von 1705, in dem das Konzept der Uhr ausführlich beschrieben wurde. Der Nürnberger Uhrmacher Zacharias Landteck hat sie dann nach dieser Vorgabe erbaut. Die Uhr kann als Mutter aller Weltzeituhren gelten und ist daher von immenser Bedeutung. Homann hatte hierzu eine geniale Idee und lässt zunächst die Sonne als Zeiger auf einem äußeren 24-Stundenzifferbaltt kreisen. Im Zentrum eines zweiten inneren Ziffernrings, ebenfalls mit 24 Stunden-Teilung, befindet sich eine feststehende Abbildung der Erde, von Norden her gesehen. Die Uhr ermöglicht es, zu jedem Zeitpunkt sowohl die eigene lokale Ortszeit als auch für einen beliebigen Ort der Erde dessen aktuelle Zeit oder dessen Mittagszeit abzulesen. Homann betont, dass sein Entwurf nur die vorläufige Umsetzung einer Idee darstellt und noch nicht zur Theorie ausgereift ist. Im Jahr 2005 gelang es dem Musée international d’horlogerie in La Chaux-de-Fonds, die Uhr von Homann zu erwerben. Das führte zu einer eingehenden Untersuchung, deren Ergebnisse detailliert bis hin zu den Zahnzahlen nun vorliegen.

Das Planetarium von Ducommun entstand um 1817. Im Gegensatz zu Homann versucht François Ducommun mit dem ebenfalls zum Bestand des Musée international d’horlogerie gehörenden Planetarium den neuesten Stand der Wissenschaft nachzuzeichnen. Nachdem sich das kopernikanische Weltbild im Lauf des 18. Jahrhunderts durchgesetzt hatte, wurden zu didaktischen Zwecken Planetarien gebaut, um das heliozentrische System anschaulich zu vermitteln. Ludwig Oechslin untersucht eingehend, wer die Vorbilder für Ducommun waren und kommt hier auf Laplace, La Lande und Janvier. Dagegen schien Ducommun die im deutschsprachigen Raum von Philipp Matthäus Hahn oder Johann Georg Neßtfell vorgebrachten Lösungen nicht zu kennen.

Das Ende des 18.Jahrhunderts war eine große Zeit für die Astronomie. Der Planet Uranus wurde 1781 von Herrschel entdeckt und Ceres als erster Kleinplanet 1801. Janvier veröffentlichte 1812 sein bedeutendes Werk über die Konstruktion von Rädergetrieben für Planetarien mit vielen Details zur Abbildung der Gestirne. Das Planetarium von Ducommun zeigt das heliozentrische Weltbild auf dem aktuellen Stand der damaligen astronomischen Erkenntnisse. Um die Sonne kreisen Merkur, Venus, die Erde mit ihrem Mond, der Mars, die jüngst entdeckten vier Kleinplaneten Vesta, Juno, Pallas und Ceres sowie Jupiter mit seinen 4 Hauptmonden, der Saturn mit 7 Monden und schließlich noch Uranus. Die Planeten werden in Annäherung an ihre elliptischen Bahnen auf exzentrischen Kreisen über Arme aus dem Zentrum geführt. Angetrieben wird das Planetarium manuell durch eine seitliche Kurbel. Für die Erzeugung der komplexen Bewegungen benötigte Ducommun 5 separate Einzelgetriebe. Deren Aufbau und ihre Anordnung werden im Detail und mit allen Zahnzahlen sowie den sich daraus ergebenden Umlaufzeiten dokumentiert, ergänzt durch die für Ludwig Oechslin typischen Schnittzeichnungen. Das Planetarium enthält auch ein Kalenderwerk. Die technisch-mechanische Lösung, die Ducommun dabei fand, ist wohl einmalig. Sie berücksichtigt sämtliche Vorschriften des gregorianischen Kalenders inklusive der 400 Jahre-Regel.

Der Autor des Werks gibt sich nicht mit einer perfekten Dokumentation der Uhr von Homann und des Planetariums von Ducommun zufrieden. Sein übergeordnetes Ziel ist es, den großen Entwicklungsbogen von der geistigen Idee des Kopernikus für ein heliozentrisches Weltbild bis hin zu einer konsolidierten und wissenschaftlich unterlegten Theorie darzulegen. Dies gelingt ihm eindrucksvoll anhand von weiteren Beispielen. Zusammenfassend gibt die vorliegende Dokumentation erstmalig einen fundierten Einblick in zwei herausragende Zeugnisse uhrmacherischen Könnens und der zugrundeliegenden Ideen bzw. Innovationen. Dem Leser ermöglicht das Werk außerdem dank der enormen geistigen Spannweite des Verfassers einen breiten Einblick in die damalige Weltsicht.

(Dr. Bernhard Huber)

Aktualisiert: 2018-07-31

> findR *

Die so genannte geographische Weltzeituhr des Geographen Homann geht vom kopernikanischen Weltbild aus und stellt zunächst eine Idee dar. Sie wurde vor allem bekannt durch einen kolorierten Kupferstich von 1705, in dem das Konzept der Uhr ausführlich beschrieben wurde. Der Nürnberger Uhrmacher Zacharias Landteck hat sie dann nach dieser Vorgabe erbaut. Die Uhr kann als Mutter aller Weltzeituhren gelten und ist daher von immenser Bedeutung. Die Uhr ermöglicht es, zu jedem Zeitpunkt sowohl die eigene lokale Ortszeit als auch für einen beliebigen Ort der Erde dessen aktuelle Zeit oder dessen Mittagszeit abzulesen. Im Jahr 2005 gelang es dem Musée international d’horlogerie in La Chaux-de-Fonds, die Uhr zu erwerben. Das führte zu einer eingehenden Untersuchung, deren Ergebnisse detailliert bis hin zu den Zahnzahlen nun vorliegen. Das Planetarium von Ducommun entstand um 1817. Im Gegensatz zu Homann versucht François Ducommun mit dem ebenfalls zum Bestand des Musée international d’horlogerie gehörenden Planetarium den neuesten Stand der Wissenschaft nachzuzeichnen. Nachdem sich das kopernikanische Weltbild im Lauf des 18. Jahrhunderts durchgesetzt hatte, wurden zu didaktischen Zwecken Planetarien gebaut, um das heliozentrische System anschaulich zu vermitteln. Ludwig Oechslin untersucht eingehend, wer die Vorbilder für Ducommun waren und kommt hier auf Laplace, La Lande und Janvier. Dagegen schien Ducommun die im deutschsprachigen Raum von Philipp Matthäus Hahn oder Johann Georg Neßtfell vorgebrachten Lösungen nicht zu kennen. Angetrieben wird das Planetarium manuell durch eine seitliche Kurbel. Für die Erzeugung der komplexen Bewegungen benötigte Ducommun 5 separate Einzelgetriebe. Deren Aufbau und ihre Anordnung werden im Detail und mit allen Zahnzahlen sowie den sich daraus ergebenden Umlaufzeiten dokumentiert, ergänzt durch die für Ludwig Oechslin typischen Schnittzeichnungen. Das Planetarium enthält auch ein Kalenderwerk. Die technisch-mechanische Lösung, die Ducommun dabei fand, ist wohl einmalig. Sie berücksichtigt sämtliche Vorschriften des gregorianischen Kalenders inklusive der 400 Jahre-Regel. Der Autor des Werks gibt sich nicht mit einer perfekten Dokumentation der Uhr von Homann und des Planetariums von Ducommun zufrieden. Sein übergeordnetes Ziel ist es, den großen Entwicklungsbogen von der geistigen Idee des Kopernikus für ein heliozentrisches Weltbild bis hin zu einer konsolidierten und wissenschaftlich unterlegten Theorie darzulegen. Dies gelingt ihm eindrucksvoll anhand von weiteren Beispielen. Zusammenfassend gibt die vorliegende Dokumentation erstmalig einen fundierten Einblick in zwei herausragende Zeugnisse uhrmacherischen Könnens und der zugrundeliegenden Ideen bzw. Innovationen. Dem Leser ermöglicht das Werk außerdem dank der enormen geistigen Spannweite des Verfassers einen breiten Einblick in die damalige Weltsicht. (Dr. Bernhard Huber)

Aktualisiert: 2021-08-04

> findR *

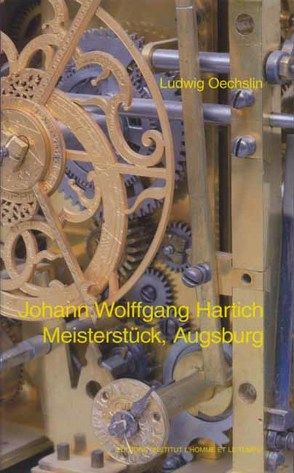

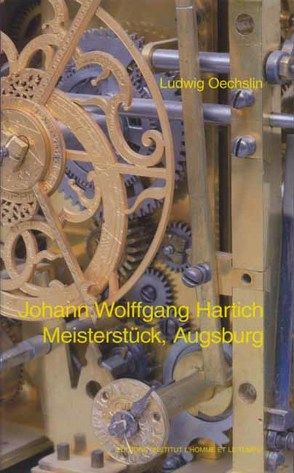

Im Herbst 2004 erwarb das Internationale Uhrenmuseum in der Schweiz das vermutliche Meisterstück des Johann Wolffgang Hartich aus Augsburg: eine um 1712 im Renaissance-Stil gebaute Türmchenuhr mit astronomischen Anzeigen.

Der Autor begegnete dieser Uhr erstmals 1987 in den Räumen der Firma Hübner in Wien. Zu dieser Zeit hatte sie aber noch kein Gewand, das heißt, es gab nur das Werk – ohne Gehäuse. Das Werk stammt ursprünglich aus der Sammlung von Hans von Bertele, dem bekannten österreichischen Uhrenhistoriker, und wurde nach dessen Ableben von der Firma Hübner in Wien angekauft. Herr Hübner bat dann im Sinne der bisherigen Forschung des Autors um eine Untersuchung der Uhr mitsamt ausführlichem Bericht. Der vorliegenden Publikation liegt in wesentlichen Teilen, insbesondere was die technische Beschreibung und die historische Einordnung des Werkes angeht, dieser Bericht von 1987 zugrunde. Er wurde aktuell ergänzt durch eine Beschreibung des zwischenzeitlich beigefügten Gehäuses und einigen Überlegungen zu der daraus entstehenden Problematik bezüglich Authentizität und Fälschung.

Mit dem Ankauf dieses wertvollen Stückes kann das Musée International d’Horlogerie in seiner Sammlung nicht nur eine Lücke füllen, sondern auch ein ganzes Konzept mit zusätzlicher Studie, Publikation und einer differenzierten Präsentation im Ausstellungsbereich des Museums verwirklichen.

Aktualisiert: 2019-08-19

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Bücher von Oechslin, Ludwig

Sie suchen ein Buch oder Publikation vonOechslin, Ludwig ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Oechslin, Ludwig.

Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher

von Oechslin, Ludwig im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die

Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus

unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und

populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich

bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch

von Oechslin, Ludwig .

Oechslin, Ludwig - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher

von Oechslin, Ludwig die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten

vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher

verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:

Unser Repertoire umfasst Bücher von

- Oechsner, Andreas

- Oechsner, Dr. Helmut

- Oechsner, Hans

- Oechsner, Heinz

- Oechsner, Helmut P

- Oechsner, Jan

- Oechsner, Katrin

- Oechsner, Lothar

- Oechsner, Matthias

- Oechsner, Mic

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie

unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien

zu finden. Neben Büchern von Oechslin, Ludwig und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und

einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem

Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die

bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,

Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

das Team von Buchfindr.