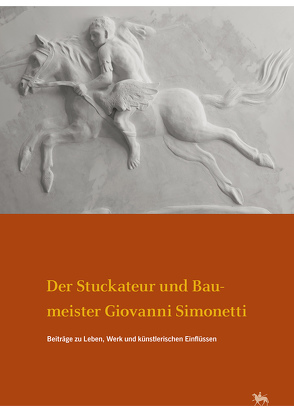

Giovanni Simonetti (1652–1716) war der künstlerisch bedeutendste in Mitteldeutschland tätige italienische Stuckateur der Barockzeit. Durch seine Zusammenarbeit mit dem Bildhauer und Baumeister Andreas Schlüter (1659–1714) bei der Ausstattung des Berliner Stadtschlosses schuf er Werke von europäischem Rang. Diese Berliner Arbeiten sowie die Stuckausstattungen der Schlösser in Zerbst (Anhalt), Schwedt (Oder) und in der Leipziger Handelsbörse sind durch Zerstörungen im und nach dem Zweiten Weltkrieg alle verloren. Umso wichtiger war die Erkenntnis, dass sich sowohl in den Schlössern Oranienbaum und Coswig (Anhalt) als auch in einem seit 2011 als »Simonetti-Haus« bezeichneten Gebäude in Coswig Stuckdecken aus den frühen und mittleren Schaffensphasen des Künstlers in hervorragender Qualität erhalten haben. Besonderes Augenmerk liegt dabei aus denkmalfachlicher Perspektive auf dem »Simonetti-Haus« und seiner Rettung.

Anlässlich des 300. Todestages Simonettis veranstaltete der Verein »Simonetti Haus Coswig (Anhalt) e. V.«, unterstützt vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen- Anhalt und der Stadt Coswig, 2016 eine wissenschaftliche Tagung, die aktuelle Forschungsergebnisse über den Stuckateur und Baumeister vorstellte. Sie werden in diesem Band präsentiert.

Geleitwort

Vorwort

Zur Einführung

Die Familie Simonetti

Simonettis Wirken in Oranienbaum und Coswig. Seine künstlerische Entwicklung und sein Schaffen als Stuckateur bis 1700

Johann Friedrich (von) Mehder (1673–1709?). Alchemist und Bauherr des »Simonetti-Hauses«?

Die Alchemie als zweite Deutungsebene der Stuckdecken des »Simonetti-Hauses« in Coswig

Simonettis Wirken in Zerbst und seine Rolle als Anhalt-Zerbster Baumeister

Der künstlerische Wert des Schlosses in Piotrkowice (Groß Peterwitz)

Bildanhang

Autoren

..weiterlesen

Aktualisiert: 2023-04-27

> findR *

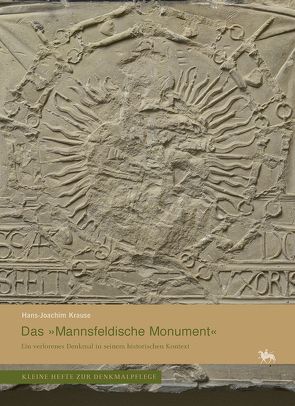

Der Autor, Dr. Hans-Joachim Krause, ehemaliger Leiter der Abteilung Inventarisation am Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt, nimmt in der vorliegenden Publikation eine Neuinterpretaion eines Inschriftsteines aus Schloss Heldrungen vor.

Der Inschriftstein, der bisher als Bauinschrift gedeutet wurde, war früher wesentlich größer. Nach den Überlegungen Krauses war das verlorene »Mannsfeldische Monument« als Wanddenkmal mehrgeschossig aufgebaut: Über dem niedrigen Sockel, der in dem Inschriftstein als einziges Fragment erhalten geblieben ist, folgte ein höheres »Hauptgeschoss«, das durch eine senkrechte Mitteltrennung in zwei Felder geteilt war. In diesen Feldern befanden sich die Bildnisreliefs des gräflichen Paars Ernst II. von Mansfeld-Heldrungen (1479–1531) und seiner Gemahlin Dorothea von Solms. In bzw. an der Rahmenarchitektur des »Mannsfeldischen Monuments« müssen an herausgehobener Stelle und in entsprechender Zuordnung zu den Dargestellten die Wappen des gräflichen Paars, das gebesserte Mansfelder Wappen und das mit Falkenstein-Münzenberg gevierte Wappen von Solms, angebracht gewesen sein.

Zu dem Fragment

Mansfeld und der Schwanenorden

Wallfahrten nach Elende

Zur baugeschichtlichen Interpretation der Inschriften

Die Erbteilungen seit 1492 und ihre Folgen für das Mansfelder Baugeschehen

Schloss Vorderort

Schloss Mittelort und Schloss Seeburg

Schloss Hinterort

Veränderungen im Bereich von Schloss Vorderort

Der Ausbau von Heldrungen

Zur Aussage der Inschriften

Quellenangaben und Überlegungen zur Rekonstruktion des »Monuments«

Das gebesserte Mansfelder Wappen und seine Vorgeschichte

Zu den Bildnissen

Hans Döring

Summa summarum

Abkürzungen und abgekürzt zitierte Literatur

Anmerkungen

Anhang I

Anhang I l

Abbildungen

..weiterlesen

Aktualisiert: 2023-04-06

> findR *

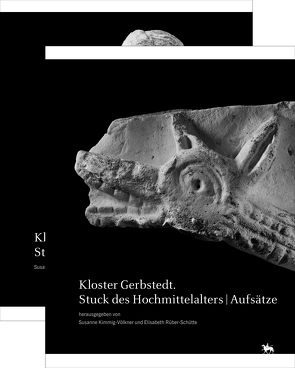

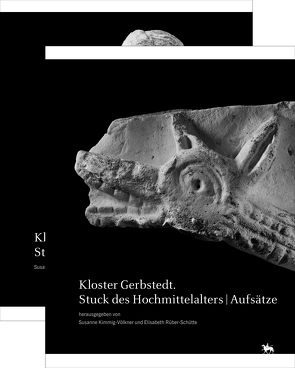

Die Erforschung von Stuck steht seit vielen Jahren im Fokus der Forschung am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (LDA). Die geplante (und mittlerweile erfolgte) Integration zahlreicher der nahezu 800 Fragmente aus der ehemaligen Klosterkirche in Gerbstedt in die Dauerausstellung des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle war daher willkommener Anlass, einen vollständigen wissenschaftlichen Bestandskatalog aller erhaltener Stücke zu erarbeiten und in einem zweiten Teilband eine wissenschaftliche Einordnung dieses bedeutenden Komplexes vorzunehmen. Mit der vorliegenden Publikation sind nunmehr die Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich. Hand in Hand ging damit die Restaurierung und Konservierung der bei verschiedenen archäologischen Notuntersuchungen geborgenen Stücke.

Das Projekt ist eine idealtypische Gemeinschaftsarbeit der verschiedenen Arbeitsbereiche des LDA, denn es wäre nicht zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen gewesen, wenn sich nicht Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammengefunden hätten.

Als besonderer Glücksfall stellte sich dabei heraus, dass in Sachsen-Anhalt nicht nur die Bau- und Kunstdenkmalpflege und die Bodendenkmalpflege sowie das Landesmuseum für Vorgeschichte in einem gemeinsamen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie zusammengefasst sind, sondern seit Kurzem auch eine Abteilung für Landesgeschichte am LDA angesiedelt ist. Diese Konstellation ermöglichte eine überaus fruchtbare Zusammenarbeit an einer klassischen Schnittstelle zwischen Archäologie, Kunstgeschichte, Landesgeschichte, Materialkunde und Restaurierung.

• Grußwort

• Vorwort

• Stuck aus Gerbstedt - eine Einleitung

• Die Auffindung von Stuckfragmenten am Platz der Klosterkirche von Gerbstedt

• Kloster Gerbstedt die Ergebnisse der Notbergung 1996/97

• Der Frauenkonvent zu Gerbstedt und sein herrschaftlich-monastisches Umfeld im hohen Mittelalter

• Kloster Gerbstedt im späten Mittelalter

• Das Kloster Gerbstedt in der Neuzeit

• Bauforschung zur ehemaligen Klosterkirche St. Johannis der Täufer in Gerbstedt

• Inschrift und Graffito - zwei Fragmente aus epigraphischer Sicht

• Hochmittelalterlicher Stuck in Sachsen-Anhalt – Erkenntnisse aus der Restaurierung ausgewählter Beispiele

• Ergebnisse der materialtechnischen Untersuchung der hochmittelalterlichen Stuckfragmente aus Gerbstedt. Material, Aufbereitung und Verarbeitung.

• Bestimmung stuckanhaftender Gesteinsfragmente an hochmittelalterlicher Stuckplastik aus der ehemaligen Klosterkirche Gerbstedt

• Restauratorische Untersuchungen und Maßnahmen an Stuckfragmenten aus der untergegangenen Klosterkirche von Gerbstedt

• Hochmittelalterliche Stuckkontexte oder Sonderwege?

• Basilisk oder Drache? – Fabelwesen des Gebstedter Figurenschmuckes

• Datierung, Ikonographie und räumliche Verortung der Fragmente aus der Klosterkirche zu Gerbstedt

• Stuck in Gerbstedt - Ergebnisse und Ausblick

• Katalog der Stuckfragmente von Gerbstedt

..weiterlesen

Aktualisiert: 2023-05-02

> findR *

Das Wörlitzer Schloss gilt als Gründungsbau und Ikone des deutschen Klassizismus auf dem Kontinent. Diese Besonderheit war ein wichtiger Grund für die Aufnahme des Gartenreiches Dessau-Wörlitz in die Weltkulturerbeliste der UNESCO im Jahr 2000.

Im Frühjahr 2020 fand ein zwei Jahrzehnte andauerndes und kontinuierlich betriebenes Großprojekt seinen erfolgreichen Abschluss: die Sanierung, Restaurierung und die damit einhergehende Erforschung des Schlosses Wörlitz.

Diese großartige Leistung sollte nicht ohne Würdigung bleiben und wird der Fachwelt wie auch der interessierten Öffentlichkeit nach Abschluss der Arbeiten im Rahmen einer Tagung und mit dieser Publikation vorgestellt. Pandemiebedingt musste die Tagung jedoch verschoben werden und findet vom 28. bis 30. April 2022 in Wörlitz statt. Der vorliegende Band gibt jene Aufsätze wieder, die als Referate auf der Tagung des Verbandes der Restauratoren (VDR) »Schloss Wörlitz – 20 Jahre Restaurierung des Gründungsbauwerks des deutschen Klassizismus« gehalten werden. Natürlich können sie nur einen Auszug der tatsächlichen Arbeit abbilden und sollen daher beispielhaft die Fülle der insgesamt erbrachten Leistungen widerspiegeln.

Grußwort

Vorwort

20 Jahre Restaurierung Schloss Wörlitz aus Sicht des Architekten

»Und keineswegs geringer als das Erschaffen ist das Bemühen, Erschaffenes zu bewahren.« (Ovid).

20 Jahre Restaurierung des Schlosses Wörlitz aus denkmalpflegerischer Sicht

Restaurierung der Innenräume von Haupt- und Wohnetage. Highlights aus der Bauforschung am Schloss Wörlitz

Wohnen in Pastell – Frühklassizistische Wohnträume im Wörlitzer Schloss. Pilotprojekt Albert-Suite und die Suiten Berenhorsts und Erdmannsdorffs

Die Wiedergewinnung der erbauungszeitlichen Raumgestaltung im Festsaal von Schloss Wörlitz. Begleitende Untersuchungen und Beobachtungen

Grüne Kammern und Hofdamenzimmer. Konservierung, Restaurierung und Rekonstruktion

Erkenntnisse aus der Restaurierung der Stuckmarmorausstattungen im Gartenreich Dessau-Wörlitz

»Vollkommene Mahlerey«. Vorbereitende Untersuchungen zur Restaurierung der Roentgen-Möbel im Kabinett der Fürstin

»Lackierung auf Mahagony-Art«. Untersuchungen zur Oberflächenbehandlung der Birnbaumsitzmöbel im Schloss Wörlitz

»Früher war mehr Lametta«. Vom Umgang mit den Möbeloberflächen am Beispiel der Sitzmöbelgruppen des Ersten Eck- und Langzimmers

Schloss Wörlitz – Textiles Interieur als Teil der Raumkunst

Restaurierung von Polsterungen frühklassizistischer Möbel. Befundsuche, -analyse und -bewertung

Das Chinesische Appartement im Schloss Wörlitz. Restaurierung von Raumfassung, Papiertapeten und Mobiliar

250 Jahre auf der Wand. Restaurieren von tapezierten Kupferdrucken, Malerei auf Papier und chinesischen Holzschnitten im Schloss Wörlitz

Vom fast unberührten Erbstück bis zur mehrfach restaurierten Kopie – Facetten der Restaurierung. Die Gemälde aus dem Schlafzimmer des Fürsten und dem zweiten Langzimmer

Der Triumphzug des Bacchus und der Ariadne. Über die Restaurierung des Deckengemäldes im Festsaal

Autoren

..weiterlesen

Aktualisiert: 2022-11-03

> findR *

Im Juni 2017 fand in Dessau und Wörlitz eine Tagung mit gartendenkmalpflegerischem Schwerpunkt statt, die sich in zahlreichen Referaten dem landschaftsprägenden Vermächtnis des Schöpfers des Gartenreichs, Fürst Franz, annahm. Die Tagung war ein erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt der Stadt Dessau-Roßlau, der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, des touristisch-denkmalpflegerischen Netzwerks „Gartenträume – Historische Parks in Sachsen-Anhalt“ und des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (LDA).Der 200. Todestag des Fürsten und späteren Herzogs Leopold UI. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau am 9. August 2017 war der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, der Stadt Dessau-

Roßlau, dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und dem

»Gartenträume - Historische Parks in Sachsen-Anhalt e. v, Anlass, die internationale

Gartentagung »Leopold III. Friedrich Franz - sein Gesamtkunstwerk nach 250 Jahren- vom

22.-24. Juni 2017 in Dessau und Wörlitz auszurichten. Die Tagung war eingebettet in eine

Vielzahl von Veranstaltungen zum Gedenken an den Gartenreichgründer.

Ich freue mich über das nunmehrige Erscheinen dieses Tagungsbandes innerhalb der Reihe »Arbeitsberichte« des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie des Landes Sachsen-Anhalt. Die Vortragenden der Tagung sowie Autorinnen und Autoren der Publikation aus Deutschland und Großbritannien spannen den Bogen von der Bedeutung des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs in der europäischen Gartengeschichte, den Gärten Englands, Preußens und der Aufklärung zu den Bezügen zwischen Architektur und Gartenkunst, Fragen der Gartendenkmalpflege, der Klimawirkungen, der Kulturlandschaft an Elbe und Mulde bis zum Gartentourismus. Sie zeigen damit die beeindruckende historische, gegenwärtige und künftige Vielfalt des Gartenreichs und der UNESCO-Welterbestätte ab den 1780er Jahren bis weit in die 2020er Jahre.

Die Vorträge dieser mehrtägigen Veranstaltung haben im Wesentlichen Eingang in das jetzt vorliegende Buch gefunden, welches das LDA als 14. Band seiner Arbeitsberichte publiziert hat. Unter internationaler Beteiligung wird der thematische Bogen weit gespannt über einzelne Aspekte des Gartenreichs, seine Entstehung und Formung, seine kulturgeschichtliche Bedeutung und spätere Rezeption, seine denkmalpflegerische Situation in der DDR und heute und die fördernde Rolle, welche die Dessau-Wörlitz-Kommission seit den 1960er Jahren dabei einnimmt. Es werden neben Fürst Franz auch andere zeitgenössische Protagonisten mit interessanten biografischen Details vorgestellt, die Herausforderungen aktueller Pflege und des Klimawandels sowie die Bedeutung des Wassers für die Anlagen des Gartenreichs beleuchtet und auch Denkmalvermittlung und Gartentourismus in den Fokus gestellt.

Insgesamt bietet der Band einen eindrucksvollen Querschnitt durch die aktuelle Gartenreich-Forschung in erstaunlich zahlreichen Aspekten und wird damit sicher neben einem Beleg des bisher Erreichten auch Grundlage und Ansporn für weitergehende Forschungen sein.

Inhaltsverzeichnis:

• Grußwort

• Grußwort

• Vom Ruhm des Dessauer Gartenreichs und seines Schöpfers

• Der Beitrag der Dessau-Wörlitz-Kommission zur Erforschung, zum Erhalt und zur Popularisierung des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs seit 1963/67

• Dessau-Wörlitz als Wendepunkt europäischer Gartenkunstgeschichte

• The English garden at the time of Prince Franz (1740-1817)

• Das Verhältnis der preußischen zur anhaltinischen Gartenkunst

• Gärten aus der Zeit der Aufklärung in Sachsen-Anhalt

• Gedankensplitter zu Fürst Franz, England und dem Gartenreich Dessau-Wörlitz

• Fürst Franz von Anhalt-Dessau und Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff: die frühen Jahre

• Die Erhaltung des gartenkünstlerischen Werkes des Fürsten Franz von Anhalt-Dessau seit der DDR-Zeit

• Pflege und Restaurierung der Gärten durch die Stadt Dessau-Roßlau - das Beispiel Georgengarten

• Ein junger Alter Römer in Dessau

• Ausstrahlungen um 1900 - von Wörlitz nach Magdeburg

• Klimaeinwirkungen auf historische Gärten

• Management und Rekonstruktion der Gewässer in den Wörlitzer Anlagen

• Alles hängt vom Wasser ab

• Wirtschaftsfaktor Gartentourismus

• Denkmalrahmenplan und Denkmalvermittlung

..weiterlesen

Aktualisiert: 2021-06-17

> findR *

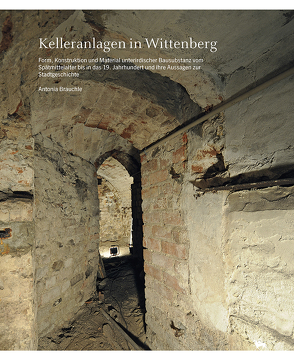

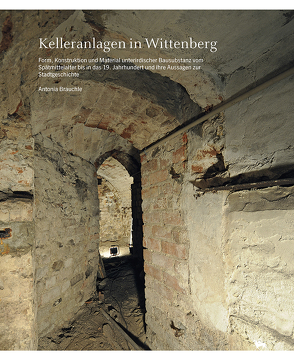

Das sogenannte Kellerkataster, die systematische Erfassung der Kelleranlagen, beschäftigt sich mit den unterirdischen baulichen Strukturen einer Stadt. In Orten mit einem mittelalterlichen Ursprung ist oft in den noch genutzten Kellern – unter bestehenden Gebäuden – Bausubstanz aus mehreren Zeitschichten vorhanden, die zudem deutlich älter als die obertägig erhaltenen Gebäude sein kann. Die Dokumentation und Bewertung dieser Kellerbauwerke vermag wichtige Erkenntnisse zur jeweiligen Stadt- und Bauentwicklung beizutragen und bietet bei einer möglichst flächendeckenden Bearbeitung zudem die Möglichkeit, die Befunde ganzer Innenstädte oder Stadtteile unabhängig von heutigen Grundstücksgrenzen im Überblick auszuwerten. Darüber hinaus trägt die bessere Kenntnis dieser ansonsten unsichtbaren Bausubstanz zu einer höheren Wertschätzung derselben bei und schafft damit eine wichtige Voraussetzung für deren Erhalt.

Die Erstellung des Kellerkatasters in der Stadt Wittenberg war in das 2009 begonnene interdisziplinäre Forschungsprojekt »Das ernestinische Wittenberg: Universität und Stadt (1486–1547)« eingebunden.

Das Kellerkataster liefert einen Beitrag zur Darstellung des baulichen Gefüges der Stadt im 16. Jahrhundert sowie deren baulicher Entwicklung in der frühen Neuzeit. Hierfür wurden die Kelleranlagen dokumentiert und im Hinblick auf ihren Aussagegehalt zur Stadt- und Baugeschichte ausgewertet. Dabei konnte im Untergrund von Wittenberg eine vielfältige Kellerlandschaft nachgewiesen werden, die in Teilen deutlich älter als die darüber vorhandene Bebauung ist. Durch die systematische Erfassung der Baukonstruktionen, Materialien und Formen war es möglich, die Keller zeitlich einzuordnen und Rückschlüsse auf Bauzustände zu erlangen, die sich am Aufgehenden heute nicht mehr nachvollziehen lassen. Darüber hinaus konnten Aspekte der Konstruktion und Nutzung der Kelleranlagen aufgezeigt werden, die einerseits typisch für Wittenberg sind und andererseits eine wichtige Grundlage für überörtliche Vergleiche bilden können. Das Untersuchungsgebiet für das Kellerkataster in Wittenberg entspricht der Ausdehnung der spätmittelalterlichen/ frühneuzeitlichen Stadt, wie sie bereits auf den beiden ältesten bekannten Stadtplänen von 1623 und 1742 dargestellt ist. Begrenzt wird das Stadtgebiet durch die spätestens seit dem 14. Jahrhundert vorhandene und bis in das 19. Jahrhundert mehrfach ausgebaute und verstärkte Stadtbefestigung. Der Verlauf der Befestigung – und damit die Ausdehnung der spätmittelalterlichen/frühneuzeitlichen Stadt – ist heute noch gut im Stadtbild zu erkennen, denn die nach 1873 durch den Abriss der Befestigung frei gewordenen Flächen blieben seitdem weitgehend unbebaut und dienen heute als Verkehrs- und Grünflächen. ..weiterlesen

Aktualisiert: 2021-04-29

> findR *

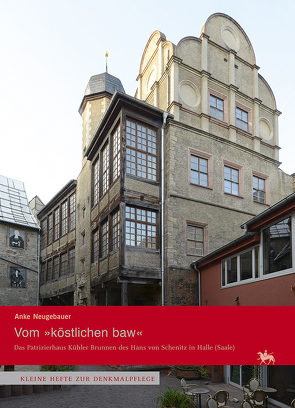

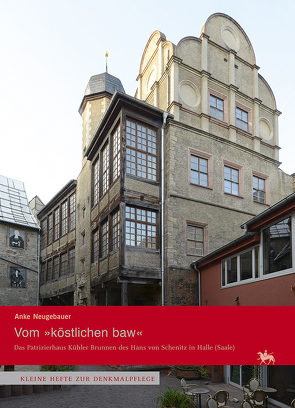

Die historische Altstadt von Halle wird bis heute wesentlich von den in Mittelalter und früher Neuzeit herausgebildeten Strukturen geprägt, wenngleich von dieser Bausubstanz nicht sehr viel erhalten blieb. Die Gestaltung des halleschen Marktplatzes geht in entscheidendem Maße auf die Zeit des Kardinal-Erzbischofs Albrecht von Brandenburg (1490-1445) und seine Pläne zum Ausbau Halles als seine Residenzstadt zurück. Sichtbares Zeichen dafür ist der unter ihm begonnene Neubau der spätgotischen Marktkirche anstelle der beiden Vorgängerbauten St. Gertrauden und St. Marien. In unmittelbarer räumlicher und zeitlicher Nähe zu diesem öffentlichen Bauvorhaben entstand mit dem Stadtpalast »Kühler Brunnen« ein Zeugnis profanen bürgerlichen Bauens und ein hoch bedeutendes Bauwerk der Frührenaissance in Halle und im mitteldeutschen Raum. Heute bildet das Ensemble mit den benachbarten Gebäuden die letzte erhaltene Häuserzeile der historischen Marktplatzbebauung.

Der Komplex des »Kühlen Brunnens« stand bereits seit Jahrzehnten, insbesondere seit dem Beginn des schrittweisen Leerzugs ab 1967, im Fokus der Denkmalpflege. Die erstmals 1975 geäußerte Möglichkeit einer Nutzung durch das Institut für Denkmalpflege, Arbeitsstelle Halle, hatte einige Instandsetzungsarbeiten ab 1977 zur Folge. In diesem Zusammenhang konnten erste Untersuchungen an der Bausubstanz zur Rekonstruktion der Bau- und Nutzungsgeschichte von den damaligen Institutsmitarbeitern Hans-Joachim Krause und Reinhard Rüger vorgenommen werden. Doch 1981 wurde die künftige Nutzung durch das Institut vom Rat des Bezirkes Halle und der Stadt Halle untersagt.

Nach 1990 setzte das nunmehrige Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt durch die Mitarbeiter Hans-Joachim Krause, Barbara Pregla und Reinhard Schmitt die Bauforschungen bis zu dem Zeitpunkt fort, bis zu dem die neuen Eigentümer diese zuließen. Die Ergebnisse aller dieser bauarchäologischen und bauhistorischen Untersuchungen sind bisher noch nicht ausreichend publiziert, würden allerdings eine wesentliche Ergänzung zu den umfänglich recherchierten und vor allem bau- und kunstgeschichtlich würdigenden Texten von Anke Neugebauer darstellen. Diese Auswertung soll in naher Zukunft nachgeliefert werden.

Es ist die Hoffnung der Herausgeber, dass diese Veröffentlichung einen Anreiz für intensive Bemühungen um die Erhaltung des in seinem Bestand hochgefährdeten architektonischen Kleinods mitten im Zentrum von Halle darstellen möge.

Da das fertige Manuskript von Anke Neugebauer seit 2008 an anderer Stelle ungedruckt blieb, hat sich das Landesamt sehr gern bereit erklärt, den Druck zu übernehmen. Nachdem im Frühjahr 2019 eine ausführliche Veröffentlichung des Landesamtes über die Bau- und Nutzungsgeschichte des sogenannten Schleiermacherhauses – einem bedeutenden Bauwerk aus den 1560er Jahren mit spätromanisch-frühgotischer Vorgängerbebauung – vorgelegt werden konnte, informiert die Arbeit von Anke Neugebauer nun angemessen ausführlich und detailreich über den »Kühlen Brunnen« als ein eindrückliches Zeugnis der Frührenaissance.

• Vorwort

Editorial

»Zu from willik und vil Vertrauen schwecht kurtzet und bringet grossen Rauen« Hans von Schenitz in seiner Zeit

»Den köstlichen baw an seinem hause« Das Patrizierhaus »Kühler Brunnen«

• Die Gebäude im Wohnhof

• Markthäuser

• Galeriebau

• Küchenbau

• Die Gebäude im Handelshof

• Arkadenbau

• Torhaus

• Saalbau

• Zur Bedeutung des Schenitz’schen Patrizierhauses in der zeitgenössischen Architektur

»Seydene whar, silbern pecher, guldene ring, cleinot und andere ding« Hans von Schenitz und die Kunst seiner Zeit

• Schenitz’ Söhne und die Kunst

»Ist geteilet und verkaufft worden« Die spätere Hausgeschichte des Saalbaus

Anhang

• Besitzerlisten bis 1930

• Anmerkungen

• Quellen

..weiterlesen

Aktualisiert: 2020-07-07

> findR *

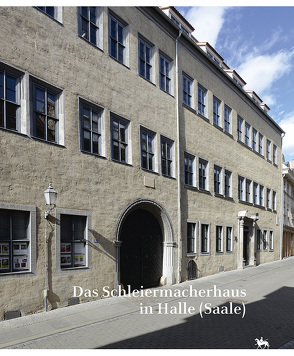

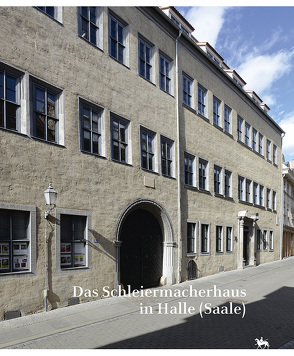

Im 230. Geburtsjahr Friedrich Daniel Ernst Schleiermachers (1768–1834) zogen das Referat Bauforschung und erste Sammlungen des einstigen Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt in die ehemalige Wirkungsstätte des berühmten Theologen und Philosophen. Nach jahrelangem Leerstand und schleichendem Verfall war mit der Gesamtsanierung und neuen Nutzung des Schleiermacherhauses letztlich die Rettung eines der bemerkenswertesten Profanbauten der Stadt Halle gewährleistet. Das markante Renaissancepalais in der Großen Märkerstraße 21/22 ist heute Sitz der Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege des nunmehrigen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.

Schon lange reifte das Vorhaben, die Bau- und Nutzungsgeschichte des Gebäudekomplexes anhand der bei den jüngsten Sanierungs- und Umbaumaßnahmen erhobenen bauarchäologischen und restauratorischen Befunde bekanntzumachen. Inzwischen ergaben die miteinander verzahnten interdisziplinären Forschungen weitere spektakuläre Erkenntnisse zur Geschichte dieses Gebäudeensembles inmitten der Altstadt. Die fast 800-jährige Hausgeschichte spiegelt eindrucksvoll den Werdegang Halles von der Salz- und Handelsstadt zur Universitäts- und Großstadt wider. So zeugt etwa der mittelalterliche Seitenflügel des Schleiermacherhauses von dem repräsentativen Anspruch aus dem 12. und 13. Jahrhundert stammender profaner Steinbauten in Halle. Nachdem dieses steinerne Haus zunächst auch der Rechtsprechung diente, wurde es in der frühen Neuzeit zu einem Stadtpalais ausgebaut, das mit seinen gewölbten Räumen und einer aufwändig gemalten Holzdecke vom Repräsentationswillen eines standesbewussten Renaissancebauherren zeugte. Als ein die Nachbarhäuser in der Straße markant überragender Bau prägte nun das Schleiermacherhaus über Jahrhunderte das Erscheinungsbild der Stadt. Die Besitzer des Hauses waren lange Zeit den erzbischöflichen Landesherren und Administratoren verpflichtet, bevor das Gebäudeensemble zur Keimzelle der 1694 gegründeten brandenburgisch-preußischen Universität wurde. Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein war das Gebäude mit der Universität verbunden, und im Verlauf des 20. Jahrhunderts verfestigte sich die Benennung als Schleiermacherhaus. Die staatliche Denkmalpflege hielt noch vor der Wende des Jahres 1989 den Verfall des Gebäudes auf und entwarf über die politischen Veränderungen hinweg eine solide Erhaltungs- und Nutzungsperspektive, an deren Ausbau die praktische Denkmalpflege selbst beteiligt war, bevor das einstige Landesamt geschlossen einziehen konnte.

Die Schriftüberlieferung zum Schleiermacherhaus, seine komplexe Bau- und Nutzungsgeschichte, umfangreiches archäologisches Fundgut und die Innenausstattung einschließlich der prächtigen Deckenmalereien und Adlerkapitelle werden erstmals in einer Gesamtdarstellung zusammengefasst und vorgestellt.

• Vorwort

• Das Schleiermacherhaus in Halle (Saale)

• Exerzitienschule, Ritterakademie, Professorenhaus – Das Schleiermacherhaus und seine Verbindung zur Universität Halle

• Der lange Weg ins Haus des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt

• Zur Baugeschichte des Schleiermacherhauses vom 13. Bis zum 20. Jahrhundert

• Profane Steinbauten des 12. Und 13. Jahrhunderts im historischen Stadtgebiet von Halle

• Die Reste zweier Säulchen mit Adlerkapitellen des 13. Jahrhunderts

• Alltagszeugen einer Hausgeschichte – Die bauarchäologischen Funde aus dem Haus Grosse Märkenstraße 22

• Die Ergebnisse der restauratorischen Untersuchungen und ihr Einfluss auf das Sanierungskonzept

• Die bemalte Holzbalkendecke im ersten Obergeschoss des Schleiermacherhauses aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts

Das Schleiermacherhaus – Ein Rundgang

Autoren ..weiterlesen

Aktualisiert: 2021-04-16

> findR *

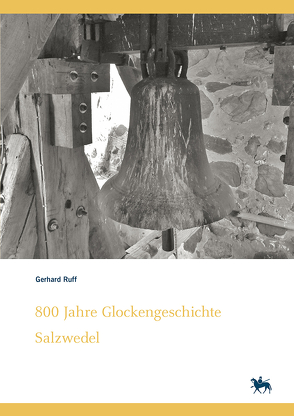

Ein gutes Jahrhundert war Salzwedel eine Stadt mit eigenem Glockengießerhandwerk. Diesem, in der Stadtgeschichte bisher wenig beachteten Kapitel, widmet sich die vorliegende Publikation. Neben den Recherchen zu den Lebenswegen der acht bekannten ansässigen Glockengießer steht das Musikinstrument und Kunstwerk im Mittelpunkt der detailreichen Betrachtung. Im Zeitraum zwischen 1652 und 1787 schufen diese Glockengießer 131 Glocken. Auftraggeberschaft, Herstellungsprozess und Arbeitswelt geben ein bemerkenswertes Cholorit und bieten Fachleuten und interessierten Laien neueste Einblicke in die Campanologie im nördlichen Sachsen-Anhalt. Eingebettet in den Kontext der über acht Jahrhunderte wehrenden Glockengeschichte der Stadt Salzwedel begibt sich der Autor auf eine intensive Spurensuche zu den Klangkörpern. Neben technischen Informationen zu jeder einzelnen Glocke wird deren künstlerische Qualität gewürdigt, Inschriften und die erst in jüngerer Zeit ins Blickfeld der Forschung gerückten Pilgerzeichen erfahren gebührende Aufmerksamkeit. In einer kenntnisreichen Retrospektive gibt der Autor den vor allem in zwei Weltkriegen untergegangenen Glocken einen breiten »Erinnerungs-Raum«. Abriebzeichnungen, Schriftquellen, eine große Zahl an fotografischen Neuaufnahmen und Klangbeispiele auf der beigelegten CD vermitteln dem Leser ein lebendiges Bild von der reichen Glockenlandschaft in und um Salzwedel. Zu diesem Thema sollen zukünftig weitere Bände in loser Folge erscheinen. ..weiterlesen

Aktualisiert: 2023-04-01

> findR *

In Sachsen-Anhalt, insbesondere im Harzgebiet mit seinen umfänglichen Gipsvorkommen, finden wir einen reichen Überlieferungsschatz mittelalterlicher Stuckarbeiten. Die Anzahl und die Qualität der erhaltenen Zeugnisse, darunter Objekte von europäischem Rang wie das Heilige Grab in der Stiftskirche von Gernrode oder die Chorschranken der Liebfrauenkirche in Halberstadt, vermitteln uns eine Ahnung von der Bedeutung, die dieser Kunstform während ihrer Blütezeit an der Wende vom 10. bis zum 13. Jahrhundert zukam.

Dieser Überlieferungsschatz wurde um ein weiteres wertvolles Kunstwerk bereichert: Im Jahre 2010 wurden im Schiff der Kirche St. Nicolai in Eilenstedt am Huy (Lkr. Harz) bei Bodeneingriffen Stuckfragmente geborgen. Die auf um 1200 zu datierenden Stuckarbeiten verblüffen durch die hervorragende künstlerische Qualität der plastischen Bearbeitung und der Fasstechnik. So stellt der Fund aus kunsthistorischer Sicht eine kleine Sensation dar, da er belegt, dass auch abseits der Kunstzentren wie beispielsweise Hildesheim oder Halberstadt hochwertige Kunstwerke entstanden sind.

Nach einführenden Beiträgen zur Geschichte der Dorfkirche Eilenstedt und der Auffindung der Fragmente stehen die Funde selbst im Mittelpunkt. Die einzelnen Beiträge dokumentieren die Ergebnisse der umfassenden naturwissenschaftlichen und kunstgeschichtlichen Untersuchungen der Fragmente. Komplettiert wird das Heft durch einen Katalog der Stuckfunde. ..weiterlesen

Aktualisiert: 2021-04-29

> findR *

Leben und Werk des Gartengestalters Hans Schmidt standen kürzlich erstmals im Fokus wissenschaftlichen Interesses. Sein reichhaltiger Nachlass, der sich heute im Dessauer Stadtarchiv befindet, wurde im Vorfeld der Neugestaltung seiner Anlagen in Burg für die Landesgartenschau 2018 systematisch erschlossen. Das Ergebnis liegt jetzt auch in Form einer qualitätvollen, ansprechend gestalteten und reich bebilderten Publikation vor, die anlässlich der Landesgartenschau als Band 12 der Reihe »Kleine Hefte zur Denkmalpflege« unter dem Titel »Der Gartenkünstler Hans Schmidt und die Parkanlagen von Burg« erschienen ist.

Im Mittelpunkt des Buches steht »Der Gartenarchitekt der Burger Parkanlagen Hans Schmidt im Spiegel seiner Zeit«. Der Beitrag der Gartenarchitektin Katharina Baumgart (Berlin) stellt die Biografie und das Wirken des Gartengestalters auf der Grundlage seines Nachlasses vor. So werden sein Ausbildungsweg, sein Schaffen für seine Heimatstadt Burg und weitere Auftraggeber in Sachsen-Anhalt untersucht, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den Anlagen der Landesgartenschau 2018 liegt. Abgerundet wird dieser grundlegende Beitrag durch Listen der Publikationen, Manuskripte und Presseartikel Hans Schmidts, einen ausführlichen tabellarischen Überblick über seine Lebensdaten sowie einen umfassenden farbigen Tafelteil, der einen Querschnitt aus Schmidts Nachlass abbildet und insbesondere Entwurfszeichnungen – teils in Form von kolorierten Schaubildern und Zeichnungen – seiner Planungen für Burg und Sachsen-Anhalt umfasst. Den Abschluss bildet das Ex-Libris von Hans Schmidt, das möglicherweise die Pauluskirche in Halle zeigt.

Eingerahmt und abgerundet wird dieses Hauptkapitel durch Beiträge zur Entwicklung des Erwerbsgartenbaus in Burg von seinen Anfängen bis zu seiner Blüte im 20. Jahrhundert (Udo Vogt) und einen historischen Überblick über Zeugnisse der Gartenkunst in Sachsen-Anhalt (Heike Tenzer). Auch die Ergebnisse archäologischer Ausgrabungen, die im Vorfeld der Landesgartenschau durchgeführt wurden und die eine Besiedlung des Burger Weinbergs von der Altsteinzeit bis in die Neuzeit belegen, werden in dem Band vorgestellt (Ursula Uhl, Götz Alper). Ein Beitrag zur Landesgartenschau Burg 2018 und der Balance zwischen Substanzschutz und Marketing gibt Einblick in gartendenkmalpflegerische Überlegungen hinsichtlich der touristischen Nutzung historisch wertvoller Gärten und Parks (Heike Tenzer). ..weiterlesen

Aktualisiert: 2020-07-14

> findR *

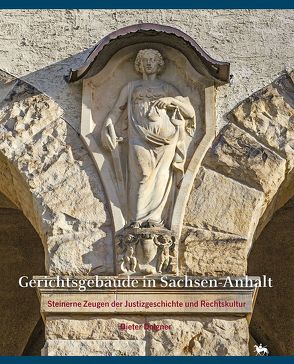

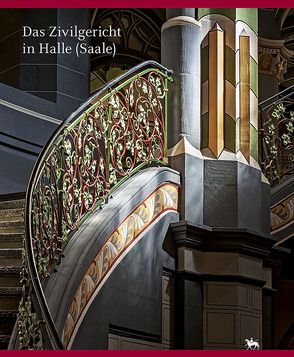

Mit der vorliegenden Publikation wird der Reihe »Beiträge zur Denkmalkunde« des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt ein weiterer Band hinzugefügt, in dem Prof. Dr. Dieter Dolgner (Halle) nach fünfjähriger intensiver Forschungsarbeit Entwicklung, Bestand und Bedeutung der Baugattung Gerichtsgebäude in einem ersten Überblick vorstellt. Von wenigen Ausnahmen und punktuellen Ergebnissen abgesehen befand sich dieses architektonische Erbe aus verschiedenen Gründen bisher weder im Blick der Fachwelt noch einer breiteren Öffentlichkeit.

Nunmehr wird eine Gesamtschau des überkommenen Bestandes in Sachsen-Anhalt vorgelegt, die als Grundlage und Anregung für weitere Untersuchungen dienen soll. Mit ihr steht zudem den Denkmalpflegern und Restauratoren baukundliches Material zur Verfügung und historisch interessierte Leser erhalten ein breitgefächertes Nachschlagewerk. Die Forschungsergebnisse können das Interesse an den präsentierten Baudenkmalen wecken, das Verständnis für deren Wert vertiefen und wichtige Impulse für deren Erhalt und Pflege geben.

Das Land Sachsen-Anhalt verfügt über einen großen Reichtum an historischen Gerichtsorten und Gerichtsgebäuden, in denen sich die jeweiligen Justizverhältnisse spiegeln. In der Vergangenheit verband sich die Rechtspraxis häufig in einer Funktionsmischung mit Burgen und Schlössern, Amts- und Kanzleigebäuden sowie Rathäusern. Wenige Ausnahmen der separierten Rechtspflege bildeten in größeren Städten die Schöffenstühle und die Rügegerichtshütte in der Wüstung Volkmannrode.

Als eigenständige Gebäudekategorie trat der Gerichtsbau – wie anderenorts auch – erst seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Erscheinung. In Abhängigkeit von der Justizstruktur und Gerichtsverfassung wurden mit dem Inquisitoriat und Assisensaal frühzeitig konkrete Bau- und Raumtypen entwickelt. Die Stadt Halle übernahm in diesem Prozess eine Pilotfunktion.

Mit dem Inkrafttreten des Gerichtsverfassungsgesetzes 1879 entstand ein enormer Raumbedarf. Das erforderliche hohe Bauaufkommen konnte am ehesten durch zahlreiche standardisierte Neubauten im rationellen preußischen »Backsteinrohbau« bewältigt werden. Darauf folgte in den 1890er Jahren die Phase der repräsentativen Gerichtsbauten im Stil der deutschen Neurenaissance oder des Barocks. Die neue Architekturkonzeption mündete in den Bau mehrerer größerer Amtsgerichte und gipfelte schließlich in den monumentalen »Justizpalästen« von Magdeburg, Halle oder Naumburg. Damit war der Gerichtsbau in den Rang eines staatlichen Repräsentationsbaus aufgestiegen. Trotz der abgestuften Hierarchie sollte die Bauaufgabe Gericht neben der utilitären Zweckerfüllung stets auch in ihrer Signifikanz als Herrschaftsarchitektur wahrgenommen, als demonstratives Zeichen von Hoheit und Macht verstanden werden. Diese proklamierte Absicht unterstützt eine zum Teil reiche bildkünstlerische Ausstattung. ..weiterlesen

Aktualisiert: 2023-04-01

> findR *

Der mitteldeutsche Raum verwahrt einen überaus reichen Bestand an den unterschiedlichsten kulturgeschichtlichen Zeugnissen. Für das hohe Mittelalter bietet die seit fast 25 Jahren existierende „Straße der Romanik“ vielfältige Gelegenheiten, sich mit den bedeutenden sakralen und profanen Bauwerken und ihren Ausstattungen vertraut zu machen. Das heutige Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und seine Vorgängerinstitutionen haben sich frühzeitig mit diesem Erbe befasst. Anlässlich einer Tagung zu „Kunst, Kultur und Geschichte im Harz und Harzvorland um 1200“ wurden erstmals zusammenfassend die Forschungen des Landesamtes an den Klausuren von Klöstern, Domstiften und sonstigen Stiften im Land vorgestellt.

Vor dem Hintergrund der vielfältigen Aktivitäten an zahlreichen Orten äußerten sich der Wunsch und das Anliegen, die gegenseitige Kenntnisnahme und den fachlichen Austausch nicht nur unter den Kollegen, sondern darüber hinaus zu Nachbardisziplinen und vor allem auch die Information der Öffentlichkeit voranzubringen. Es lag daher nahe, dass das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt eine Tagung zur historischen Bauforschung im mitteldeutschen Raum ausrichten würde. Als thematischer Schwerpunkt wurde der Aspekt „Kirche – Kloster – Stift" gewählt. In den letzten Jahren ist an Kirchen sowie Kloster- und Stiftsanlagen im gesamten mitteldeutschen Raum eine Vielzahl interessanter Befunde aufgedeckt worden, deren Vorstellung und Diskussion im Rahmen einer Tagung eine große Bereicherung für alle Beteiligten versprach. Dabei ruhte der Blick nicht allein auf den baulichen Befunden. Die steinernen Relikte wurden gleichfalls mit der historischen Überlieferung verbunden und möglichst aus verschiedenen Blickwinkeln – sei es kunstgeschichtlich, liturgiegeschichtlich, historisch, archäologisch – beleuchtet. Der bislang eher vernachlässigte Bereich des kirchlichen, insbesondere klösterlichen und stiftischen Alltagslebens erfuhr dabei auf Wunsch des Veranstalters ebenfalls Berücksichtigung.

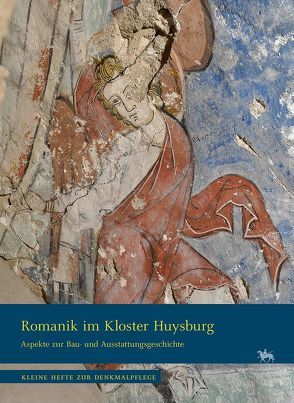

Die Tagung fand vom 7. bis 9. April 2016 im Benediktinerkloster auf der Huysburg bei Halberstadt statt. Dazu bot sich die Huysburg geradezu an, findet doch hier klösterliches Leben in der Mönchsgemeinschaft nach wie vor statt. Auch wartet sie mit einem beeindruckenden Bestand an romanischer Bausubstanz auf, die – zum Teil lange vergessen – erst in den vergangenen rund 20 Jahren wiederentdeckt und aufwendig restauriert wurde. Darüber haben mehrere Kollegen der Bau- und Kunstdenkmalpflege im Jahr 2015 eine eigene Publikation herausgebracht, in der insbesondere Aspekte der Bauforschung und Restaurierung eingeflossen sind.

Der vor der Tagung geäußerte Wunsch, mit dieser unser Wissen um zahlreiche Bauten sowie bau-, kunst- und liturgiegeschichtlichen Fragen erheblich zu bereichern, ist in Erfüllung gegangen. Das bestätigten nicht nur die große Teilnehmerzahl und die gehaltenen Vorträge, sondern nunmehr die hier vorgelegten und zumeist für den Druck überarbeiteten und erweiterten Beiträge. ..weiterlesen

Aktualisiert: 2023-04-01

> findR *

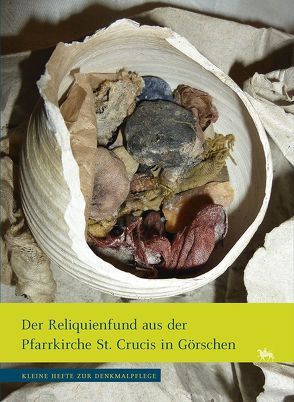

Die Öffnung eines Altars und die Hebung eines Reliquienschatzes stellen an sich schon ein seltenes und bemerkenswertes Ereignis dar, umso mehr jedoch, wenn dies in einer evangelischen Kirche geschieht wie im Jahr 2010 in der evangelischen St.-Crucis-Kirche (Heiligkreuz-Kirche) in Görschen, einem Dorf knapp 10 km südöstlich von Naumburg. Zwar wurde der bedeutsame Inhalt des Altars bereits mehrfach entnommen sowie begutachtet, der Standort des Altars erlebte Veränderungen und der Altar selbst stammt in seiner heutigen Form erst von 1910. Doch befand sich das kleine Gefäß mit Reliquien, soweit man seine Geschichte überblicken kann, kontinuierlich im Altar der Görschener Kirche – und das, so haben die Untersuchungen aufgezeigt, mit größter Wahrscheinlichkeit seitdem sie während der Altar- und Kirchweihe im Jahr 1310 durch den Naumburger Bischof Ulrich von Colditz (1304–1315) dort eingeschlossen worden waren.

Der Görschener Reliquienfund ist aus denkmalpflegerischer Sicht als Zeugnis von besonderem religions- und kirchengeschichtlichem, aber auch kulturgeschichtlichem, regional- und landesgeschichtlichem sowie textilhistorischem Wert einzuordnen. Die Nachricht über die Existenz dieses außerordentlichen »Schatzes« weckte daher den Wunsch, die Gelegenheit zu ergreifen, durch eine wissenschaftliche Untersuchung zu tieferen Erkenntnissen über dieses seltene Zeugnis mittelalterlichen christlichen Kultes, insbesondere des Phänomens der Heiligenverehrung, zu gelangen. So kam es zum Abschluss eines Kooperationsvertrages zwischen dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, dem Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaften der Fachhochschule (Technische Hochschule) Köln, den Vereinigten Domstiftern zu Merseburg, Naumburg und dem Kollegiatstift Zeitz sowie dem Gemeindekirchenrat des Evangelischen Kirchspiels Görschen-Stößen. Im Frühjahr 2013 erfolgte die Entnahme des Reliquiengefäßes aus dem Altar der Görschener Kirche.

In diesem Heft werden die Ergebnisse dieser Untersuchung umfassend vorgestellt. Ergänzt werden diese Ergebnisse durch allgemeine Beiträge zum Reliquienkult, zur Baugeschichte der St.-Crucis-Kirche sowie zu den spätmittelalterlichen Wandmalereien. ..weiterlesen

Aktualisiert: 2020-01-27

> findR *

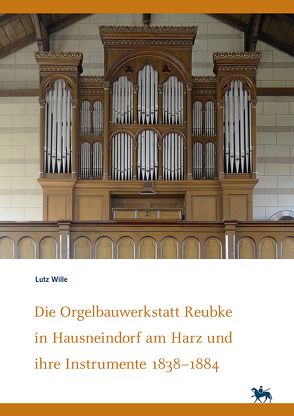

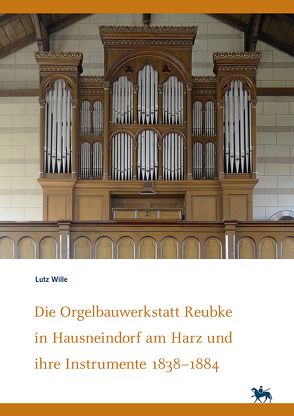

Im Dorf Hausneindorf nahe Quedlinburg befand sich zwischen 1838 und 1884 über zwei Generationen die Orgelwerkstatt von Adolph Reubke (1805–1875) und seinem Sohn Emil (1836–1884). Sie führten den Orgelbau der Romanik in der Region zwischen Harz und Magdeburg auf seinen Höhepunkt. Ihre Instrumente fanden in kleinen Landstädten und Dörfern des nördlichen Harzvorlandes, der Börse und Altmark Aufstellung, aber auch in Nordthüringen und in Brandenburg. Adolph Reubkes größtes Werk entstand jedoch für den Dom von Magdeburg, mit 88 Registern eine der größten Orgeln ihrer Zeit. Emil Reubke war der erste deutsche Orgelbauer, der Instrumente mit dem System der pneumatischen Kastenlade baute und damit eine Vorreiterrolle in der Orgelbautechnik seiner Zeit einnahm. Die Werkstatt hat etwa 100 Orgeln hergestellt. Unter den 13 original erhaltenen Orgeln sind gegenwärtig elf noch spielbar, darunter das große Werk in der Stadtkirche im brandenburgischen Kyritz. Das Buch erfasst das Oeuvre der beiden Orgelbauer systematisch, dokumentiert erhaltene und verschwundene Reubke-Orgeln in Text und Bild und enthält eine Klangdokumentation original erhaltener Reubke-Orgeln. ..weiterlesen

Aktualisiert: 2023-04-01

> findR *

Das Zivilgericht in Halle, hallesche Gerichtsgbäude, Verfassungsgesetze

Aktualisiert: 2023-04-01

> findR *

Romanik im Kloster Huysburg

Aspekte zur Bau- und Ausstattungsgeschichte

Aktualisiert: 2020-01-27

> findR *

Werke von überraschender Stilvielfalt und großer künstlerischer Originalität laden ein, sich mit der deutschen Bildhauerei der Renaissance und des Frühbarock zu beschäftigen. Der vorliegende Band bietet neue Forschungsergebnisse zu mitteldeutschen Bildhauern dieser Zeit, ihren Werkstätten und ihrem geographischer Wirkungsradius. ..weiterlesen

Aktualisiert: 2021-08-11

> findR *

Die hallesche Restaurierungswerkstatt unter Albert Leusch

Zur Geschichte der Restaurierung in der Denkmalpflege der Provinz Sachsen 1925-1945

Aktualisiert: 2023-04-01

> findR *

Frühe Denkmaldokumentation und Reiseskizzen

Die Zeichnungen des Stadtbaumeisters Wilhelm Ludwig August Stapel (1801-1871) in der Marienbibliothek zu Halle (Saale) ..weiterlesen

Aktualisiert: 2023-04-01

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Bücher von Rüber-Schütte, Elisabeth

Sie suchen ein Buch oder Publikation vonRüber-Schütte, Elisabeth ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Rüber-Schütte, Elisabeth.

Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher

von Rüber-Schütte, Elisabeth im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die

Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus

unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und

populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich

bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch

von Rüber-Schütte, Elisabeth .

Rüber-Schütte, Elisabeth - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher

von Rüber-Schütte, Elisabeth die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten

vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher

verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:

Unser Repertoire umfasst Bücher von

- Ruberg, Bernd

- Rüberg, Birgit

- Ruberg, Carl

- Ruberg, Christiane

- Ruberg, Frederieke

- Rüberg, Johannes

- Rüberg, Johannes

- Rüberg, Josepha

- Ruberg, Marc

- Rüberg, Michael

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie

unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien

zu finden. Neben Büchern von Rüber-Schütte, Elisabeth und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und

einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem

Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die

bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,

Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

das Team von Buchfindr.