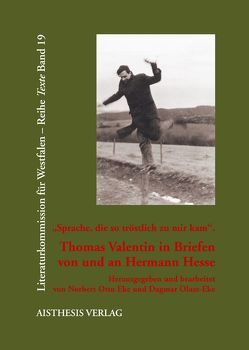

Thomas-Valentin-Lesebuch

Norbert O Eke, Walter Goedden, Dagmar Olasz-Eke

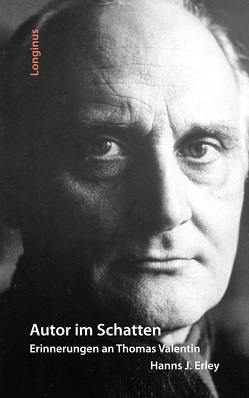

‚Die sogenannte Realität zu akzeptieren, ihr auch noch zu applaudieren – wer könnte das? Er müßte über eine exorbitante Infamie verfügen.‘ – Diese Bemerkung Thomas Valentins aus den unveröffentlichten Teilen eines Gesprächs über den Roman Grabbes letzter Sommer weist unmittelbar in das Zentrum seines Werks. Sie formuliert einen vom Glauben an die befreiende Kraft des Wortes, an die Offenlegung der Konflikte und Widersprüche getragenen Anspruch, der Valentins Arbeit in den verschiedenen Gattungen (Prosa, Roman, Lyrik, Drama) und Medien (Theater, Fernsehen, Hörfunk) von den 1960er-Jahren an bis zu seinem frühen Tod im Jahre 1980 geleitet hat: teilzunehmen, sich einzumischen, Stellung zu beziehen. An formalen Experimenten, am Spiel mit ästhetischen Valenzen, mit Brüchen und Brüchigkeiten als solchen, hatte Valentin kein Interesse. Er wollte (und das geht nicht immer ohne didaktische Angestrengtheiten ab) vielmehr eine Literatur schreiben, ‚die die Leute heute etwas angeht. Ich will nicht Elitäres, nicht Esoterisches schreiben, das finde ich heute hochmütig [.]. Und wenn sie mich fragen, was ich mir als Wirkung meiner Arbeit erwarte, dann möchte ich, von außen nach innen gesehen, sagen: Spannung, Unterhaltung, Mitgefühl, Nachdenklichkeit, Abbau von Vorurteilen und Aufbau von kritischem Verständnis sich selbst, seinen Nachbarn, seinem Kreis gegenüber.‘ (Weser-Kurier, 2.10.1974)

Thomas (eigentlich: Gerold Armin) Valentin wurde am 13. Januar 1922 in Weilburg an der Lahn geboren, studierte nach dem Besuch des Gymnasiums Literaturwissenschaft, Geschichte und Psychologie in Gießen und München und war von 1947 bis 1962 als Lehrer im westfälischen Lippstadt tätig. Bereits seit den frühen 1940er-Jahren schrieb er Gedichte und Erzählungen. Versuche, einen Verlag für diese Werke zu gewinnen, waren zunächst erfolglos. […]

Die ‚Kurzgeschichten aus einer bösen Kindheit‘ bilden das Zentrum des Romans Hölle für Kinder, mit dem Valentin schließlich 1961 im Claassen Verlag debütierte. Vordergründig erzählt Valentin in diesem Roman, dessen Lektüre er dem verehrten Lehrer Hesse wohlweislich nicht hatte zumuten wollen (und der ihm ein – letztlich niedergeschlagenes – Verfahren wegen Jugendgefährdung eintrug), die Geschichte einer ›unerhörten‹ Begebenheit: in einem schizophrenen Schub tötet ein bislang unauffälliger Mann ein von ihm entführtes Kind, das er aus der ‚Hölle‘ seiner lieblosen Kindheit hatte erlösen wollen. Jenseits dieser ›Kriminalhandlung‹ beschreibt Valentin in eindrücklicher Weise, wie die Erinnerung in Umkehr des Topos von der Erinnerung als dem (einzigen) Paradies, aus dem der Mensch nicht vertrieben werden könne, zu keiner dauerhaften Harmonie der vergangenen und der gegenwärtigen Welt führt, sondern zum Abgrund wird, in dem der Erinnernde versinkt. […]

Formal mit einem Authentizität beanspruchenden szenischen Realismus, inhaltlich mit der Beschreibung von Fehlentwicklungen in Familie und Gesellschaft und der Darstellung eines beschädigten (und beschädigenden) Lebens deuten sich bereits in diesem Roman zentrale Gestaltungsprinzipien und Themen der weiteren Werke Thomas Valentins an, die von nun an in rascher Folge erscheinen (Die Fahndung. Roman, 1962; Die Unberatenen. Roman, 1963; Nachtzüge. Erzählungen, 1964; Natura morta. Stilleben mit Schlangen. Roman, 1967; Der Fisch im roten Halstuch. 17 Erzählungen, 1969), bis die literarische Produktion im engeren Sinn Ende der 1960er-Jahre ins Stocken gerät. Das Motiv des Schreibens, das im Hintergrund der Erzählhandlung von Valentins zweitem Roman Die Fahndung oder Die Reise zu sich selbst steht, komplettiert dieses soziale Themenspektrum und öffnet die Perspektive von Valentins Arbeiten zugleich für die Prozesse der künstlerischen Produktion – gerade auch der eigenen – als solcher.

Das wiederum deutet auf einen durchgehenden Zug im Werk Thomas Valentins: eigene Lebenserfahrungen in anderen, erdachten ‚aufzuheben‘. Immer wieder greift Valentin in seinen Werken darauf zurück, denkt sich Spiegel- und Gegenleben aus, die sich mehr oder weniger zwar von ihrem Ausgang entfernen, stets aber auch auf ihn zurückverweisen. […]

Grabbes letzter Sommer ist der Roman einer glücklosen Heimkehr: die Geschichte eines Lebens am Nullpunkt, die keine Entwicklung mehr kennt, nur noch ausweglose Situationen. Müde und abgezehrt, die Last seiner zerstobenen Träume im Gepäck, mittellos und auf die Zuwendungen von Freunden angewiesen, kehrt Grabbe am 26. Mai 1836 in seine Heimatstadt Detmold zurück, die er zwei Jahre zuvor Hals über Kopf verlassen hatte, um die Enge der kleinstädtischen Residenz und mit ihr der ungeliebten bürgerlichen Existenz als Militärrichter, nicht zuletzt auch um die Misere seiner gescheiterten Ehe hinter sich zu lassen. […]

(Aus dem Nachwort)