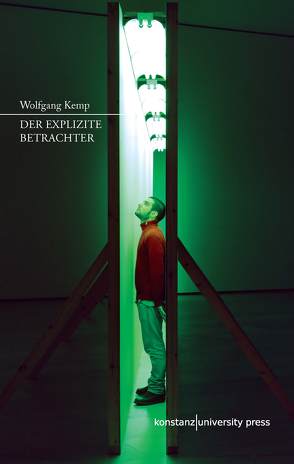

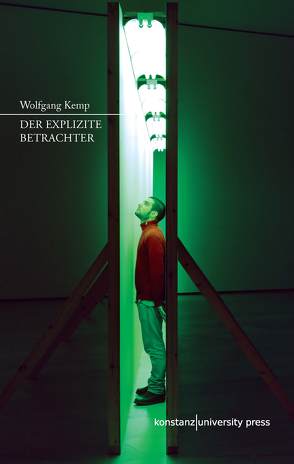

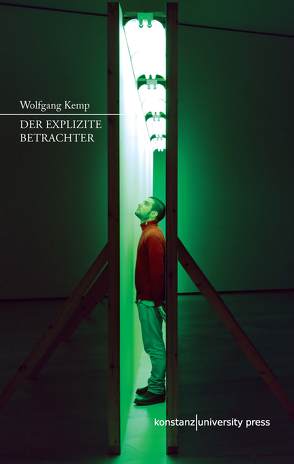

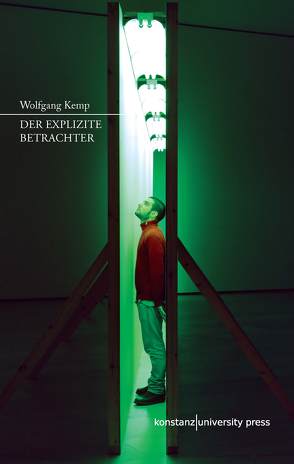

»Be a participant!«, »Mach mit!« ruft die Kunst seit den sechziger Jahren ihrem Modellbetrachter zu: dem expliziten Betrachter, der im Gegensatz zum impliziten und im Werk vorgesehenen Rezipienten jetzt direkt adressiert und zur physischen Beteiligung aufgefordert wird. Diese neue Situation erfordert eine neue Theorie: Der explizite Betrachter versucht sie zu entwerfen.

Die Gegenwartskunst hat ihren partizipatorischen Ansatz unterschiedlich ausgeformt: Das Buch von Wolfgang Kemp behandelt den Betrachter als Probanden im Erfahrungsraum der Installation (Bruce Nauman), als Akteur bei Werkhandlungen (Franz Erhard Walther), als Teilnehmer an interaktiven Settings und Prozessen (Relationale Kunst) und als »Prosumer«, der gewissermaßen Hals über Kopf in eine neue Kunst des Spektakels eintaucht (Olafur Eliasson).

Entscheidenden Anteil an diesen Ausformungen haben die Museen und Ausstellungsinstitutionen, die Rezeption und Produktion der Kunst überformen, indem sie Zugangsbedingungen festlegen und »kulturelles Kapital« verteilen oder vorenthalten. Die früher selbstverständliche Position einer »Kunst für alle« scheint dabei derzeit von einer Kunst für Käufer abgelöst zu werden.

1967 wurde die Rezeptionsästhetik in Konstanz geprägt. In der Bildenden Kunst erwies sich seitdem - und das bei

immer wieder neuen ästhetischen Herausforderungen - keine Methode als so zeitgemäß. Der Betrachter-Teilnehmer ist dabei längst nicht mehr allein mit dem Kunstwerk: Er wird von der Institution regelrecht bevormundet und seiner Herkunft, deren soziale und bildungsmäßige Bedingungen von Pierre Bourdieu untersucht worden waren, wächst eine neue Bedeutung zu. Ist Kunstrezeption also eine elitäre, exklusive Klassensache? Man darf annehmen, dass der Boom, den die Kunstausstellungen erleben, auch das Verhalten und die Art des Publikums verändert hat. »Kunstausstellungen produzieren Ausstellungskunst« konstatierte Werner Hofmann bereits 1970. Gilt nicht ebenso: »Kunstausstellungen produzieren Ausstellungspublikum«? Wie aber sind die damit einhergehenden Rezeptionsweisen zu deuten? Und wie mit ihnen die Kunst überhaupt? Der explizite Betrachter versucht sich an den Antworten.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

»Be a participant!«, »Mach mit!« ruft die Kunst seit den sechziger Jahren ihrem Modellbetrachter zu: dem expliziten Betrachter, der im Gegensatz zum impliziten und im Werk vorgesehenen Rezipienten jetzt direkt adressiert und zur physischen Beteiligung aufgefordert wird. Diese neue Situation erfordert eine neue Theorie: Der explizite Betrachter versucht sie zu entwerfen.

Die Gegenwartskunst hat ihren partizipatorischen Ansatz unterschiedlich ausgeformt: Das Buch von Wolfgang Kemp behandelt den Betrachter als Probanden im Erfahrungsraum der Installation (Bruce Nauman), als Akteur bei Werkhandlungen (Franz Erhard Walther), als Teilnehmer an interaktiven Settings und Prozessen (Relationale Kunst) und als »Prosumer«, der gewissermaßen Hals über Kopf in eine neue Kunst des Spektakels eintaucht (Olafur Eliasson).

Entscheidenden Anteil an diesen Ausformungen haben die Museen und Ausstellungsinstitutionen, die Rezeption und Produktion der Kunst überformen, indem sie Zugangsbedingungen festlegen und »kulturelles Kapital« verteilen oder vorenthalten. Die früher selbstverständliche Position einer »Kunst für alle« scheint dabei derzeit von einer Kunst für Käufer abgelöst zu werden.

1967 wurde die Rezeptionsästhetik in Konstanz geprägt. In der Bildenden Kunst erwies sich seitdem - und das bei

immer wieder neuen ästhetischen Herausforderungen - keine Methode als so zeitgemäß. Der Betrachter-Teilnehmer ist dabei längst nicht mehr allein mit dem Kunstwerk: Er wird von der Institution regelrecht bevormundet und seiner Herkunft, deren soziale und bildungsmäßige Bedingungen von Pierre Bourdieu untersucht worden waren, wächst eine neue Bedeutung zu. Ist Kunstrezeption also eine elitäre, exklusive Klassensache? Man darf annehmen, dass der Boom, den die Kunstausstellungen erleben, auch das Verhalten und die Art des Publikums verändert hat. »Kunstausstellungen produzieren Ausstellungskunst« konstatierte Werner Hofmann bereits 1970. Gilt nicht ebenso: »Kunstausstellungen produzieren Ausstellungspublikum«? Wie aber sind die damit einhergehenden Rezeptionsweisen zu deuten? Und wie mit ihnen die Kunst überhaupt? Der explizite Betrachter versucht sich an den Antworten.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

»Be a participant!«, »Mach mit!« ruft die Kunst seit den sechziger Jahren ihrem Modellbetrachter zu: dem expliziten Betrachter, der im Gegensatz zum impliziten und im Werk vorgesehenen Rezipienten jetzt direkt adressiert und zur physischen Beteiligung aufgefordert wird. Diese neue Situation erfordert eine neue Theorie: Der explizite Betrachter versucht sie zu entwerfen.

Die Gegenwartskunst hat ihren partizipatorischen Ansatz unterschiedlich ausgeformt: Das Buch von Wolfgang Kemp behandelt den Betrachter als Probanden im Erfahrungsraum der Installation (Bruce Nauman), als Akteur bei Werkhandlungen (Franz Erhard Walther), als Teilnehmer an interaktiven Settings und Prozessen (Relationale Kunst) und als »Prosumer«, der gewissermaßen Hals über Kopf in eine neue Kunst des Spektakels eintaucht (Olafur Eliasson).

Entscheidenden Anteil an diesen Ausformungen haben die Museen und Ausstellungsinstitutionen, die Rezeption und Produktion der Kunst überformen, indem sie Zugangsbedingungen festlegen und »kulturelles Kapital« verteilen oder vorenthalten. Die früher selbstverständliche Position einer »Kunst für alle« scheint dabei derzeit von einer Kunst für Käufer abgelöst zu werden.

1967 wurde die Rezeptionsästhetik in Konstanz geprägt. In der Bildenden Kunst erwies sich seitdem - und das bei

immer wieder neuen ästhetischen Herausforderungen - keine Methode als so zeitgemäß. Der Betrachter-Teilnehmer ist dabei längst nicht mehr allein mit dem Kunstwerk: Er wird von der Institution regelrecht bevormundet und seiner Herkunft, deren soziale und bildungsmäßige Bedingungen von Pierre Bourdieu untersucht worden waren, wächst eine neue Bedeutung zu. Ist Kunstrezeption also eine elitäre, exklusive Klassensache? Man darf annehmen, dass der Boom, den die Kunstausstellungen erleben, auch das Verhalten und die Art des Publikums verändert hat. »Kunstausstellungen produzieren Ausstellungskunst« konstatierte Werner Hofmann bereits 1970. Gilt nicht ebenso: »Kunstausstellungen produzieren Ausstellungspublikum«? Wie aber sind die damit einhergehenden Rezeptionsweisen zu deuten? Und wie mit ihnen die Kunst überhaupt? Der explizite Betrachter versucht sich an den Antworten.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

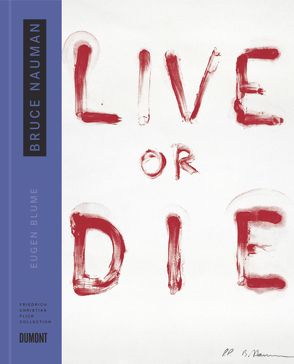

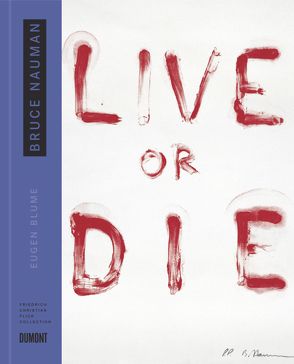

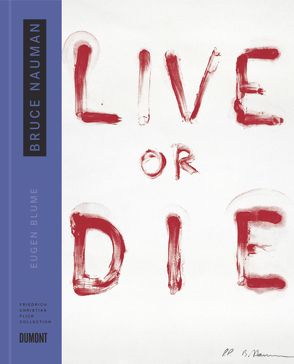

Dieser Band bietet eine fesselnde Einführung in den Gedankenkosmos, der das vielseitige Werk von Bruce Nauman (*1941) speist. Er ist in drei Teile gegliedert: Unter rund 20 Schlüsselbegriffen sind kurze Beiträge versammelt, mit denen das OEuvre eines der wichtigsten Künstler der Gegenwart erläutert wird. Der zweite Teil beinhaltet Texte des Künstlers selbst, der dritte Quellentexte aus den Bereichen Philosophie, Soziologie, Psychologie, Gestalttherapie, Tierzucht, Überwachungstechnologie,

Tanz, Musik, Literatur, die nach Aussage Naumans für seine Arbeit eine wichtige Rolle gespielt haben.

Aktualisiert: 2023-06-17

> findR *

Dieser Band bietet eine fesselnde Einführung in den Gedankenkosmos, der das vielseitige Werk von Bruce Nauman (*1941) speist. Er ist in drei Teile gegliedert: Unter rund 20 Schlüsselbegriffen sind kurze Beiträge versammelt, mit denen das OEuvre eines der wichtigsten Künstler der Gegenwart erläutert wird. Der zweite Teil beinhaltet Texte des Künstlers selbst, der dritte Quellentexte aus den Bereichen Philosophie, Soziologie, Psychologie, Gestalttherapie, Tierzucht, Überwachungstechnologie,

Tanz, Musik, Literatur, die nach Aussage Naumans für seine Arbeit eine wichtige Rolle gespielt haben.

Aktualisiert: 2023-06-17

> findR *

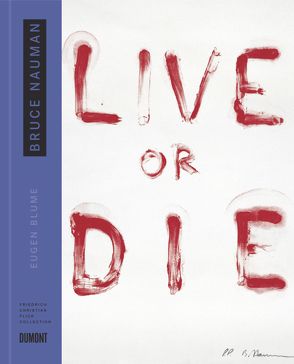

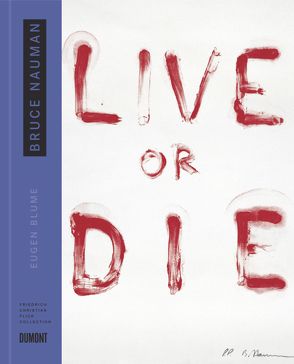

Warum zählt Bruce Nauman zu den bekanntesten Künstlern der Welt? Was fasziniert die Betrachter an diesem vielseitigen OEuvre? Diesen Fragen geht Eugen Blume nach, ausgehend von Naumans Feststellung, sein Werk entstehe aus der Enttäuschung über die ›conditio humana‹. So untersucht der Autor, was die Bedingungen des menschlichen Seins in den 1960er und 1970er Jahren waren und welche Versuchsanordnungen Nauman entwickelt hat, um sich ihrer zu vergewissern. Auch in seinen Performances erprobt Nauman elementare Bewegungen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Kunst sowie für die menschliche Existenz. Zu den weiteren Aspekten, die Blume analysiert, zählen die informative, ›sprechende‹ Rolle des Tanzes bzw. des Körpers sowie die Auseinandersetzung mit Wortspielen, die für Nauman seit seiner Studentenzeit einen hohen Stellenwert besitzt.

Ausstellung LIVE OR DIE, Hamburger Bahnhof, Berlin

Bruce Nauman (* 1941 in Fort Wayne, Indiana) zählt zu den berühmtesten Künstlern der Welt. Auf der Biennale in Venedig 2009 bespielte er den amerikanischen Pavillon, der als bester der 53. Biennale

ausgezeichnet wurde. Nauman arbeitet mit Fotografie, Video, Skulptur, Neon und Installationen,

immer sind Töne und Sprache auch wichtige Elemente seiner Arbeit.

Aktualisiert: 2023-06-17

> findR *

Warum zählt Bruce Nauman zu den bekanntesten Künstlern der Welt? Was fasziniert die Betrachter an diesem vielseitigen OEuvre? Diesen Fragen geht Eugen Blume nach, ausgehend von Naumans Feststellung, sein Werk entstehe aus der Enttäuschung über die ›conditio humana‹. So untersucht der Autor, was die Bedingungen des menschlichen Seins in den 1960er und 1970er Jahren waren und welche Versuchsanordnungen Nauman entwickelt hat, um sich ihrer zu vergewissern. Auch in seinen Performances erprobt Nauman elementare Bewegungen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Kunst sowie für die menschliche Existenz. Zu den weiteren Aspekten, die Blume analysiert, zählen die informative, ›sprechende‹ Rolle des Tanzes bzw. des Körpers sowie die Auseinandersetzung mit Wortspielen, die für Nauman seit seiner Studentenzeit einen hohen Stellenwert besitzt.

Ausstellung LIVE OR DIE, Hamburger Bahnhof, Berlin

Bruce Nauman (* 1941 in Fort Wayne, Indiana) zählt zu den berühmtesten Künstlern der Welt. Auf der Biennale in Venedig 2009 bespielte er den amerikanischen Pavillon, der als bester der 53. Biennale

ausgezeichnet wurde. Nauman arbeitet mit Fotografie, Video, Skulptur, Neon und Installationen,

immer sind Töne und Sprache auch wichtige Elemente seiner Arbeit.

Aktualisiert: 2023-06-17

> findR *

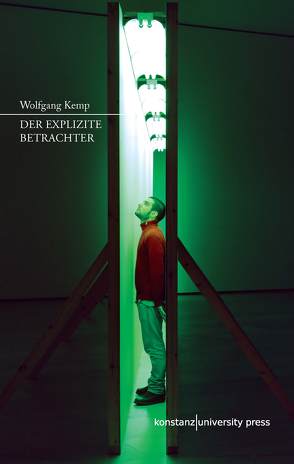

»Be a participant!«, »Mach mit!« ruft die Kunst seit den sechziger Jahren ihrem Modellbetrachter zu: dem expliziten Betrachter, der im Gegensatz zum impliziten und im Werk vorgesehenen Rezipienten jetzt direkt adressiert und zur physischen Beteiligung aufgefordert wird. Diese neue Situation erfordert eine neue Theorie: Der explizite Betrachter versucht sie zu entwerfen.

Die Gegenwartskunst hat ihren partizipatorischen Ansatz unterschiedlich ausgeformt: Das Buch von Wolfgang Kemp behandelt den Betrachter als Probanden im Erfahrungsraum der Installation (Bruce Nauman), als Akteur bei Werkhandlungen (Franz Erhard Walther), als Teilnehmer an interaktiven Settings und Prozessen (Relationale Kunst) und als »Prosumer«, der gewissermaßen Hals über Kopf in eine neue Kunst des Spektakels eintaucht (Olafur Eliasson).

Entscheidenden Anteil an diesen Ausformungen haben die Museen und Ausstellungsinstitutionen, die Rezeption und Produktion der Kunst überformen, indem sie Zugangsbedingungen festlegen und »kulturelles Kapital« verteilen oder vorenthalten. Die früher selbstverständliche Position einer »Kunst für alle« scheint dabei derzeit von einer Kunst für Käufer abgelöst zu werden.

1967 wurde die Rezeptionsästhetik in Konstanz geprägt. In der Bildenden Kunst erwies sich seitdem - und das bei

immer wieder neuen ästhetischen Herausforderungen - keine Methode als so zeitgemäß. Der Betrachter-Teilnehmer ist dabei längst nicht mehr allein mit dem Kunstwerk: Er wird von der Institution regelrecht bevormundet und seiner Herkunft, deren soziale und bildungsmäßige Bedingungen von Pierre Bourdieu untersucht worden waren, wächst eine neue Bedeutung zu. Ist Kunstrezeption also eine elitäre, exklusive Klassensache? Man darf annehmen, dass der Boom, den die Kunstausstellungen erleben, auch das Verhalten und die Art des Publikums verändert hat. »Kunstausstellungen produzieren Ausstellungskunst« konstatierte Werner Hofmann bereits 1970. Gilt nicht ebenso: »Kunstausstellungen produzieren Ausstellungspublikum«? Wie aber sind die damit einhergehenden Rezeptionsweisen zu deuten? Und wie mit ihnen die Kunst überhaupt? Der explizite Betrachter versucht sich an den Antworten.

Aktualisiert: 2023-06-07

> findR *

»Be a participant!«, »Mach mit!« ruft die Kunst seit den sechziger Jahren ihrem Modellbetrachter zu: dem expliziten Betrachter, der im Gegensatz zum impliziten und im Werk vorgesehenen Rezipienten jetzt direkt adressiert und zur physischen Beteiligung aufgefordert wird. Diese neue Situation erfordert eine neue Theorie: Der explizite Betrachter versucht sie zu entwerfen.

Die Gegenwartskunst hat ihren partizipatorischen Ansatz unterschiedlich ausgeformt: Das Buch von Wolfgang Kemp behandelt den Betrachter als Probanden im Erfahrungsraum der Installation (Bruce Nauman), als Akteur bei Werkhandlungen (Franz Erhard Walther), als Teilnehmer an interaktiven Settings und Prozessen (Relationale Kunst) und als »Prosumer«, der gewissermaßen Hals über Kopf in eine neue Kunst des Spektakels eintaucht (Olafur Eliasson).

Entscheidenden Anteil an diesen Ausformungen haben die Museen und Ausstellungsinstitutionen, die Rezeption und Produktion der Kunst überformen, indem sie Zugangsbedingungen festlegen und »kulturelles Kapital« verteilen oder vorenthalten. Die früher selbstverständliche Position einer »Kunst für alle« scheint dabei derzeit von einer Kunst für Käufer abgelöst zu werden.

1967 wurde die Rezeptionsästhetik in Konstanz geprägt. In der Bildenden Kunst erwies sich seitdem - und das bei

immer wieder neuen ästhetischen Herausforderungen - keine Methode als so zeitgemäß. Der Betrachter-Teilnehmer ist dabei längst nicht mehr allein mit dem Kunstwerk: Er wird von der Institution regelrecht bevormundet und seiner Herkunft, deren soziale und bildungsmäßige Bedingungen von Pierre Bourdieu untersucht worden waren, wächst eine neue Bedeutung zu. Ist Kunstrezeption also eine elitäre, exklusive Klassensache? Man darf annehmen, dass der Boom, den die Kunstausstellungen erleben, auch das Verhalten und die Art des Publikums verändert hat. »Kunstausstellungen produzieren Ausstellungskunst« konstatierte Werner Hofmann bereits 1970. Gilt nicht ebenso: »Kunstausstellungen produzieren Ausstellungspublikum«? Wie aber sind die damit einhergehenden Rezeptionsweisen zu deuten? Und wie mit ihnen die Kunst überhaupt? Der explizite Betrachter versucht sich an den Antworten.

Aktualisiert: 2023-06-07

> findR *

Die Analyse vergleicht Installationen von Bruce Nauman und Olafur Eliasson ausgehend von der Fragestellung, wie sich die künstlerischen Performativitätsstrategien der 1960er/70er Jahren und die der zeitgenössischen Kunst in ihren Wirkungen und Effekten unterscheiden lassen. Dabei werden die Positionen der beiden Künstler als paradigmatisch für eine Ästhetik des Performativen angesehen. Neben dem Vergleich der Künstler steht die theoretische Auseinandersetzung mit der Diskursfigur der Performativität sowie deren methodischen Anwendbarkeit in der Kunstwissenschaft im Vordergrund. Während sich Installationen der 1960er/70er Jahre besonders durch die psycho-physische Einwirkung auf die Sinneswahrnehmung des Betrachters auszeichnen und durchaus Schockeffekte beim Betrachter hervorrufen, befasst sich die zeitgenössische Kunstpraxis vornehmlich mit visuellen und poetischen Effekten, die eine kontemplative Rezeptionshaltung des Betrachters einfordern. Bruce Nauman war es ein Anliegen, den tradierten Status des Kunstwerks als ein zu Betrachtendes, das sich durch Begriffe wie Form, Ursprung und Originalität fassen ließ, in Frage zu stellen und stattdessen eine reale leibliche Erfahrung für den Betrachter nachvollziehbar werden zu lassen. Künstlern wie Olafur Eliasson geht es in den künstlerischen Produktionen vor allem um die Wahrnehmung der Wahrnehmung sowie der Erzeugung von Präsenzeffekten. Mit dem Aufkommen solcher Verfahren wurde deutlich, dass performative Installationen nach anderen Beschreibungsformen verlangten und, dass diese durch eine Ästhetik des Performativen gefasst werden können. Wie genau vollzieht sich der Wandel von den performativen Strategien der 1960er/70er Jahre zu denen der zeitgenössischen Installationskünstlern? Verläuft dieser vom Schock zur Poesie?

Aktualisiert: 2023-06-06

> findR *

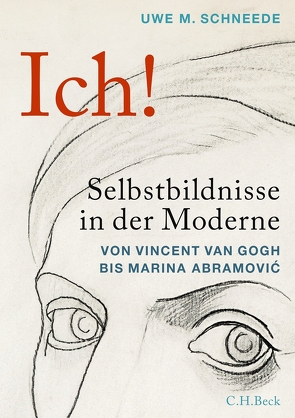

Im Selbstporträt verkörpert sich programmatisch das Wesen der Moderne. Wie das christliche Altarbild im Mittelalter oder die Landschaft in der Romantik stellt das Selbstporträt das neue symbolhafte Thema in der Kunst des 20. Jahrhunderts dar. Der renommierte Kunsthistoriker Uwe M. Schneede erzählt mit dieser ersten Überblicksdarstellung versiert und kenntnisreich eine Geschichte der modernen Kunst am Beispiel der persönlichsten aller Kunstgattungen.

Autonome Selbstbildnisse sind keine Erfindung der Moderne. Sie kommen bereits in der Renaissance auf – jedoch rückt die Gattung erst im 20. Jahrhundert in den Mittelpunkt und wird zum zentralen Anliegen der Künstlerinnen und Künstler. Während es zunächst bei Künstlern wie Vincent van Gogh, Edvard Munch, Käthe Kollwitz oder Paula Modersohn-Becker vor allem um eine schonungslose Selbstanalyse ging, gerät ab 1960 der eigene Körper als Akteur in den Blick – so etwa bei Bruce Nauman, Cindy Sherman, Marina Abramovic oder Joseph Beuys. Uwe M. Schneede schildert eindrucksvoll, wie sich über einen Zeitraum von 100 Jahren die inhaltlichen und formalen Beweggründe immer wieder paradigmatisch verändert haben.

Aktualisiert: 2023-06-06

> findR *

Im Selbstporträt verkörpert sich programmatisch das Grundwesen der Moderne. Wie das christliche Altarbild im Mittelalter oder die Landschaft in der Romantik stellt das Selbstporträt das neue symbolhafte Thema in der Kunst des 20. Jahrhunderts dar. Der renommierte Kunsthistoriker Uwe M. Schneede erzählt mit dieser ersten Überblicksdarstellung versiert und kenntnisreich eine Geschichte der modernen Kunst am Beispiel der persönlichsten aller Kunstgattungen.

Autonome Selbstbildnisse sind keine Erfindung der Moderne. Sie kommen bereits in der Renaissance auf – jedoch rückte die Gattung erst im 20. Jahrhundert in den Mittelpunkt und wurde zum zentralen Anliegen der Künstlerinnen und Künstler. Während es zunächst bei Künstlern wie Vincent van Gogh, Edvard Munch, Käthe Kollwitz oder Paula Modersohn-Becker vor allem um eine schonungslose Selbstanalyse ging, gerät ab 1960 der eigene Körper als Akteur in den Blick – so etwa bei Bruce Nauman, Cindy Sherman, Marina Abramovic oder Joseph Beuys. Uwe M. Schneede schildert eindrucksvoll, wie sich über einen Zeitraum von 100 Jahren die inhaltlichen und formalen Beweggründe immer wieder paradigmatisch verändert haben.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

»Der Kunstgegenstand schafft ein kunstsinniges und für die Künste aufnahmefähiges Publikum. Die Produktion produziert daher nicht nur einen Gegenstand für ein Subjekt, sondern auch ein Subjekt für einen Gegenstand.« Karl Marx

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Future Bodies from a Recent Past rückt ein bisher wenig beachtetes Phänomen in der Kunst und insbesondere der Skulptur in den Fokus: die wechselseitige Durchdringung von Körpern und Technologie. Mit 120 Werken von 59 Künstler/-innen – vornehmlich aus Europa, den USA und Japan – widmet sich die Ausstellung den großen technologischen Veränderungen seit der Nachkriegszeit und nimmt deren Einfluss auf unsere Vorstellungen von Körpern in den Blick. Mit Beiträgen zu Themen wie dem Einfluss sich wandelnder Reproduktionstechnologien, der Bedeutung von Materialität und Körperbegriffen in der Skulptur, aber auch mit interdisziplinären Betrachtungen von Körper-Technologie-Relationen wird eine multiperspektivische Skulpturgeschichte der Gegenwart erzählt. Deutsche Ausgabe! Ausstellung Museum Brandhorst, München2. Juni 2022 bis 15. Januar 2023

Aktualisiert: 2023-05-29

> findR *

»Der Kunstgegenstand schafft ein kunstsinniges und für die Künste aufnahmefähiges Publikum. Die Produktion produziert daher nicht nur einen Gegenstand für ein Subjekt, sondern auch ein Subjekt für einen Gegenstand.« Karl Marx

Aktualisiert: 2023-05-19

> findR *

Dieser Band bietet eine fesselnde Einführung in den Gedankenkosmos, der das vielseitige Werk von Bruce Nauman (*1941) speist. Er ist in drei Teile gegliedert: Unter rund 20 Schlüsselbegriffen sind kurze Beiträge versammelt, mit denen das OEuvre eines der wichtigsten Künstler der Gegenwart erläutert wird. Der zweite Teil beinhaltet Texte des Künstlers selbst, der dritte Quellentexte aus den Bereichen Philosophie, Soziologie, Psychologie, Gestalttherapie, Tierzucht, Überwachungstechnologie,

Tanz, Musik, Literatur, die nach Aussage Naumans für seine Arbeit eine wichtige Rolle gespielt haben.

Aktualisiert: 2023-05-17

> findR *

Warum zählt Bruce Nauman zu den bekanntesten Künstlern der Welt? Was fasziniert die Betrachter an diesem vielseitigen OEuvre? Diesen Fragen geht Eugen Blume nach, ausgehend von Naumans Feststellung, sein Werk entstehe aus der Enttäuschung über die ›conditio humana‹. So untersucht der Autor, was die Bedingungen des menschlichen Seins in den 1960er und 1970er Jahren waren und welche Versuchsanordnungen Nauman entwickelt hat, um sich ihrer zu vergewissern. Auch in seinen Performances erprobt Nauman elementare Bewegungen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Kunst sowie für die menschliche Existenz. Zu den weiteren Aspekten, die Blume analysiert, zählen die informative, ›sprechende‹ Rolle des Tanzes bzw. des Körpers sowie die Auseinandersetzung mit Wortspielen, die für Nauman seit seiner Studentenzeit einen hohen Stellenwert besitzt.

Ausstellung LIVE OR DIE, Hamburger Bahnhof, Berlin

Bruce Nauman (* 1941 in Fort Wayne, Indiana) zählt zu den berühmtesten Künstlern der Welt. Auf der Biennale in Venedig 2009 bespielte er den amerikanischen Pavillon, der als bester der 53. Biennale

ausgezeichnet wurde. Nauman arbeitet mit Fotografie, Video, Skulptur, Neon und Installationen,

immer sind Töne und Sprache auch wichtige Elemente seiner Arbeit.

Aktualisiert: 2023-05-17

> findR *

»Der Kunstgegenstand schafft ein kunstsinniges und für die Künste aufnahmefähiges Publikum. Die Produktion produziert daher nicht nur einen Gegenstand für ein Subjekt, sondern auch ein Subjekt für einen Gegenstand.« Karl Marx

Aktualisiert: 2023-05-12

> findR *

»Der Kunstgegenstand schafft ein kunstsinniges und für die Künste aufnahmefähiges Publikum. Die Produktion produziert daher nicht nur einen Gegenstand für ein Subjekt, sondern auch ein Subjekt für einen Gegenstand.« Karl Marx

Aktualisiert: 2023-05-12

> findR *

Im Selbstporträt verkörpert sich programmatisch das Wesen der Moderne. Wie das christliche Altarbild im Mittelalter oder die Landschaft in der Romantik stellt das Selbstporträt das neue symbolhafte Thema in der Kunst des 20. Jahrhunderts dar. Der renommierte Kunsthistoriker Uwe M. Schneede erzählt mit dieser ersten Überblicksdarstellung versiert und kenntnisreich eine Geschichte der modernen Kunst am Beispiel der persönlichsten aller Kunstgattungen.

Autonome Selbstbildnisse sind keine Erfindung der Moderne. Sie kommen bereits in der Renaissance auf – jedoch rückt die Gattung erst im 20. Jahrhundert in den Mittelpunkt und wird zum zentralen Anliegen der Künstlerinnen und Künstler. Während es zunächst bei Künstlern wie Vincent van Gogh, Edvard Munch, Käthe Kollwitz oder Paula Modersohn-Becker vor allem um eine schonungslose Selbstanalyse ging, gerät ab 1960 der eigene Körper als Akteur in den Blick – so etwa bei Bruce Nauman, Cindy Sherman, Marina Abramovic oder Joseph Beuys. Uwe M. Schneede schildert eindrucksvoll, wie sich über einen Zeitraum von 100 Jahren die inhaltlichen und formalen Beweggründe immer wieder paradigmatisch verändert haben.

Aktualisiert: 2023-04-26

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Bücher zum Thema Bruce Nauman

Sie suchen ein Buch über Bruce Nauman? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum

Thema Bruce Nauman. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr

hat zahlreiche Bücher zum Thema Bruce Nauman im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das

passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das

Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche

Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema Bruce Nauman einfach online und lassen Sie es sich bequem nach

Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.

Bruce Nauman - Große Auswahl Bücher bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum

Thema Bruce Nauman, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche

Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl

Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie

unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien

zu finden. Unter Bruce Nauman und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung

thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.

Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem

zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu

studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.