Problembewusst und zeitgemäß

Durch die Jesusforschung wurde die überlieferte dogmatische Christologie verschiedenen erkenntnistheoretischen und historischen Anfragen ausgesetzt.

Christian Danz lotet auf der Grundlage der Problemgeschichte von den neutestamentlichen Anfängen bis zur gegenwärtigen Diskussion die Möglichkeiten einer zeitgemäßen Christologie aus.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Der Motette als einer der zentralen musikalischen Gattungen, die durch das Spannungsverhältnis zwischen ihrer Autonomie und ihrer liturgischen Funktion gekennzeichnet ist, sind die Beiträge dieses Bandes gewidmet.

Ausgangspunkt ist eine Problemgeschichte des Motetten-Terminus, in der die Anfänge und die Bestimmung der Motette sowie die Wandlungen ihrer Gestalt diskutiert werden. Im Mittelpunkt der ersten beiden der folgenden sechs jeweils als Referat und Korreferat entstandenen Beiträge steht die Selbständigkeit bzw. Abhängigkeit der italienischen Trecento-Motette von französischen Vorbildern. Josquins viel diskutierte Motette "Huc me sydereo" bildet dann den ausgangspunkt zu einer neuen Interpretation im Zusammenhang mit der Zahlensymbolik und der Ausbildung einer motivisch bestimmten Kompositionstechnik. Auch der Aufsatz über die Rezeption der Motetten im 19. Jahrhundert bezieht sich auf Kompositionen Josquin des Prés'. Der Motette als Objekt niederländischer Musikdarstellungen des 16. Jahrhunderts ist ein umfangreicher Beitrag mit zahlreichen unbekannten Abbildungen gewidmet. In zwei Beiträgen wird der Fortentwicklung der Motette nach der Stilteilung um 1600 nachgegangen, deren zweiter sich auf den Einfluss des Madrigals auf die Motette konzentriert. Als spezielle Gattung sind die französischen Tenebrae-Vertonungen in solistischer Besetzung behandelt, die in der Karwoche musiziert wurden. Die divergierten Typen der Motette des 18. Jahrhunderts (Vivaldi, Fux, Händel, Mozart etc.) und der Einfluss des Konzertsatzes sind Inhalt des Kapitels über das 18. Jahrhundert, während im letzten Aufsatz der endgültige Niedergang der Motette im 20. Jahrhundert (Strauss, Schönberg, Karminski, J. N. David, Pepping etc.) aufgezeigt wird und die Anzeichen und Gründe dafür dargelegt werden.

Aktualisiert: 2023-06-28

> findR *

Der Motette als einer der zentralen musikalischen Gattungen, die durch das Spannungsverhältnis zwischen ihrer Autonomie und ihrer liturgischen Funktion gekennzeichnet ist, sind die Beiträge dieses Bandes gewidmet.

Ausgangspunkt ist eine Problemgeschichte des Motetten-Terminus, in der die Anfänge und die Bestimmung der Motette sowie die Wandlungen ihrer Gestalt diskutiert werden. Im Mittelpunkt der ersten beiden der folgenden sechs jeweils als Referat und Korreferat entstandenen Beiträge steht die Selbständigkeit bzw. Abhängigkeit der italienischen Trecento-Motette von französischen Vorbildern. Josquins viel diskutierte Motette "Huc me sydereo" bildet dann den ausgangspunkt zu einer neuen Interpretation im Zusammenhang mit der Zahlensymbolik und der Ausbildung einer motivisch bestimmten Kompositionstechnik. Auch der Aufsatz über die Rezeption der Motetten im 19. Jahrhundert bezieht sich auf Kompositionen Josquin des Prés'. Der Motette als Objekt niederländischer Musikdarstellungen des 16. Jahrhunderts ist ein umfangreicher Beitrag mit zahlreichen unbekannten Abbildungen gewidmet. In zwei Beiträgen wird der Fortentwicklung der Motette nach der Stilteilung um 1600 nachgegangen, deren zweiter sich auf den Einfluss des Madrigals auf die Motette konzentriert. Als spezielle Gattung sind die französischen Tenebrae-Vertonungen in solistischer Besetzung behandelt, die in der Karwoche musiziert wurden. Die divergierten Typen der Motette des 18. Jahrhunderts (Vivaldi, Fux, Händel, Mozart etc.) und der Einfluss des Konzertsatzes sind Inhalt des Kapitels über das 18. Jahrhundert, während im letzten Aufsatz der endgültige Niedergang der Motette im 20. Jahrhundert (Strauss, Schönberg, Karminski, J. N. David, Pepping etc.) aufgezeigt wird und die Anzeichen und Gründe dafür dargelegt werden.

Aktualisiert: 2023-06-28

> findR *

Die Genese und Bedeutung der Einsicht, daß Wissenschaften nicht durch vermeintliche Sachzusammenhänge konstitutiv geprägt werden, sind Thema in diesem Band.

Max Weber brachte 1904 diese Vorstellung für die Kulturwissenschaften paradigmatisch auf eine Formel: »Nicht die ' sachlichen' Zusammenhänge der ' Dinge' , sondern die gedanklichen Zusammenhänge der Probleme liegen den Arbeitsgebieten der Wissenschaften zugrunde.« Auf der Grundlage dieser wissenschaftshistorischen und epistemologischen Vorgabe werden die Entstehungsbedingungen von ' Problemgeschichte' im Rahmen kulturkritischer Ansprüche beleuchtet. Ferner werden die philosophiehistorische Herkunft des Konzepts der ' Problemgeschichte' und seine Entfaltung im Kontext des Neukantianismus erörtert und wird mit der ' Perspektivität' ein Problemklassiker in der Genese der Wissenssoziologie verfolgt. Die quantenphysikalischen und logischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts und die konstruktivistischen Theorieansätze der Gegenwart haben zu einer Aufwertung des Problem- bzw. Paradoxiebegriffs geführt. Diese Entwicklung findet ihr Pendant in den kulturwissenschaftlichen Debatten einer Zeit, deren historische Aufarbeitung die Einordnung von vergangenen und gegenwärtigen ' Paradigmakämpfen' verspricht.

Inhalt:

Vorwort

Otto Gerhard Oexle

Max Weber - Geschichte als Problemgeschichte

Johannes Heinßen

Ein Indikator für die Probleme der Problemgeschichte: Kulturkritische Entdifferenzierung am Ende des 19. Jahrhunderts

Michael Hänel

Problemgeschichte als Forschung: Die Erbschaft des Neukantianismus

Reinhard Laube

'Perspektivität' : Ein wissenssoziologisches Problem zwischen kulturbedingter Entproblematisierung und kulturwissenschaftlicher Reproblematisierung

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

Die Genese und Bedeutung der Einsicht, daß Wissenschaften nicht durch vermeintliche Sachzusammenhänge konstitutiv geprägt werden, sind Thema in diesem Band.

Max Weber brachte 1904 diese Vorstellung für die Kulturwissenschaften paradigmatisch auf eine Formel: »Nicht die ' sachlichen' Zusammenhänge der ' Dinge' , sondern die gedanklichen Zusammenhänge der Probleme liegen den Arbeitsgebieten der Wissenschaften zugrunde.« Auf der Grundlage dieser wissenschaftshistorischen und epistemologischen Vorgabe werden die Entstehungsbedingungen von ' Problemgeschichte' im Rahmen kulturkritischer Ansprüche beleuchtet. Ferner werden die philosophiehistorische Herkunft des Konzepts der ' Problemgeschichte' und seine Entfaltung im Kontext des Neukantianismus erörtert und wird mit der ' Perspektivität' ein Problemklassiker in der Genese der Wissenssoziologie verfolgt. Die quantenphysikalischen und logischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts und die konstruktivistischen Theorieansätze der Gegenwart haben zu einer Aufwertung des Problem- bzw. Paradoxiebegriffs geführt. Diese Entwicklung findet ihr Pendant in den kulturwissenschaftlichen Debatten einer Zeit, deren historische Aufarbeitung die Einordnung von vergangenen und gegenwärtigen ' Paradigmakämpfen' verspricht.

Inhalt:

Vorwort

Otto Gerhard Oexle

Max Weber - Geschichte als Problemgeschichte

Johannes Heinßen

Ein Indikator für die Probleme der Problemgeschichte: Kulturkritische Entdifferenzierung am Ende des 19. Jahrhunderts

Michael Hänel

Problemgeschichte als Forschung: Die Erbschaft des Neukantianismus

Reinhard Laube

'Perspektivität' : Ein wissenssoziologisches Problem zwischen kulturbedingter Entproblematisierung und kulturwissenschaftlicher Reproblematisierung

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

Die Genese und Bedeutung der Einsicht, daß Wissenschaften nicht durch vermeintliche Sachzusammenhänge konstitutiv geprägt werden, sind Thema in diesem Band.

Max Weber brachte 1904 diese Vorstellung für die Kulturwissenschaften paradigmatisch auf eine Formel: »Nicht die ' sachlichen' Zusammenhänge der ' Dinge' , sondern die gedanklichen Zusammenhänge der Probleme liegen den Arbeitsgebieten der Wissenschaften zugrunde.« Auf der Grundlage dieser wissenschaftshistorischen und epistemologischen Vorgabe werden die Entstehungsbedingungen von ' Problemgeschichte' im Rahmen kulturkritischer Ansprüche beleuchtet. Ferner werden die philosophiehistorische Herkunft des Konzepts der ' Problemgeschichte' und seine Entfaltung im Kontext des Neukantianismus erörtert und wird mit der ' Perspektivität' ein Problemklassiker in der Genese der Wissenssoziologie verfolgt. Die quantenphysikalischen und logischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts und die konstruktivistischen Theorieansätze der Gegenwart haben zu einer Aufwertung des Problem- bzw. Paradoxiebegriffs geführt. Diese Entwicklung findet ihr Pendant in den kulturwissenschaftlichen Debatten einer Zeit, deren historische Aufarbeitung die Einordnung von vergangenen und gegenwärtigen ' Paradigmakämpfen' verspricht.

Inhalt:

Vorwort

Otto Gerhard Oexle

Max Weber - Geschichte als Problemgeschichte

Johannes Heinßen

Ein Indikator für die Probleme der Problemgeschichte: Kulturkritische Entdifferenzierung am Ende des 19. Jahrhunderts

Michael Hänel

Problemgeschichte als Forschung: Die Erbschaft des Neukantianismus

Reinhard Laube

'Perspektivität' : Ein wissenssoziologisches Problem zwischen kulturbedingter Entproblematisierung und kulturwissenschaftlicher Reproblematisierung

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

Die Genese und Bedeutung der Einsicht, daß Wissenschaften nicht durch vermeintliche Sachzusammenhänge konstitutiv geprägt werden, sind Thema in diesem Band.

Max Weber brachte 1904 diese Vorstellung für die Kulturwissenschaften paradigmatisch auf eine Formel: »Nicht die ' sachlichen' Zusammenhänge der ' Dinge' , sondern die gedanklichen Zusammenhänge der Probleme liegen den Arbeitsgebieten der Wissenschaften zugrunde.« Auf der Grundlage dieser wissenschaftshistorischen und epistemologischen Vorgabe werden die Entstehungsbedingungen von ' Problemgeschichte' im Rahmen kulturkritischer Ansprüche beleuchtet. Ferner werden die philosophiehistorische Herkunft des Konzepts der ' Problemgeschichte' und seine Entfaltung im Kontext des Neukantianismus erörtert und wird mit der ' Perspektivität' ein Problemklassiker in der Genese der Wissenssoziologie verfolgt. Die quantenphysikalischen und logischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts und die konstruktivistischen Theorieansätze der Gegenwart haben zu einer Aufwertung des Problem- bzw. Paradoxiebegriffs geführt. Diese Entwicklung findet ihr Pendant in den kulturwissenschaftlichen Debatten einer Zeit, deren historische Aufarbeitung die Einordnung von vergangenen und gegenwärtigen ' Paradigmakämpfen' verspricht.

Inhalt:

Vorwort

Otto Gerhard Oexle

Max Weber - Geschichte als Problemgeschichte

Johannes Heinßen

Ein Indikator für die Probleme der Problemgeschichte: Kulturkritische Entdifferenzierung am Ende des 19. Jahrhunderts

Michael Hänel

Problemgeschichte als Forschung: Die Erbschaft des Neukantianismus

Reinhard Laube

'Perspektivität' : Ein wissenssoziologisches Problem zwischen kulturbedingter Entproblematisierung und kulturwissenschaftlicher Reproblematisierung

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

Die Genese und Bedeutung der Einsicht, daß Wissenschaften nicht durch vermeintliche Sachzusammenhänge konstitutiv geprägt werden, sind Thema in diesem Band.

Max Weber brachte 1904 diese Vorstellung für die Kulturwissenschaften paradigmatisch auf eine Formel: »Nicht die ' sachlichen' Zusammenhänge der ' Dinge' , sondern die gedanklichen Zusammenhänge der Probleme liegen den Arbeitsgebieten der Wissenschaften zugrunde.« Auf der Grundlage dieser wissenschaftshistorischen und epistemologischen Vorgabe werden die Entstehungsbedingungen von ' Problemgeschichte' im Rahmen kulturkritischer Ansprüche beleuchtet. Ferner werden die philosophiehistorische Herkunft des Konzepts der ' Problemgeschichte' und seine Entfaltung im Kontext des Neukantianismus erörtert und wird mit der ' Perspektivität' ein Problemklassiker in der Genese der Wissenssoziologie verfolgt. Die quantenphysikalischen und logischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts und die konstruktivistischen Theorieansätze der Gegenwart haben zu einer Aufwertung des Problem- bzw. Paradoxiebegriffs geführt. Diese Entwicklung findet ihr Pendant in den kulturwissenschaftlichen Debatten einer Zeit, deren historische Aufarbeitung die Einordnung von vergangenen und gegenwärtigen ' Paradigmakämpfen' verspricht.

Inhalt:

Vorwort

Otto Gerhard Oexle

Max Weber - Geschichte als Problemgeschichte

Johannes Heinßen

Ein Indikator für die Probleme der Problemgeschichte: Kulturkritische Entdifferenzierung am Ende des 19. Jahrhunderts

Michael Hänel

Problemgeschichte als Forschung: Die Erbschaft des Neukantianismus

Reinhard Laube

'Perspektivität' : Ein wissenssoziologisches Problem zwischen kulturbedingter Entproblematisierung und kulturwissenschaftlicher Reproblematisierung

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

Der Motette als einer der zentralen musikalischen Gattungen, die durch das Spannungsverhältnis zwischen ihrer Autonomie und ihrer liturgischen Funktion gekennzeichnet ist, sind die Beiträge dieses Bandes gewidmet.

Ausgangspunkt ist eine Problemgeschichte des Motetten-Terminus, in der die Anfänge und die Bestimmung der Motette sowie die Wandlungen ihrer Gestalt diskutiert werden. Im Mittelpunkt der ersten beiden der folgenden sechs jeweils als Referat und Korreferat entstandenen Beiträge steht die Selbständigkeit bzw. Abhängigkeit der italienischen Trecento-Motette von französischen Vorbildern. Josquins viel diskutierte Motette "Huc me sydereo" bildet dann den ausgangspunkt zu einer neuen Interpretation im Zusammenhang mit der Zahlensymbolik und der Ausbildung einer motivisch bestimmten Kompositionstechnik. Auch der Aufsatz über die Rezeption der Motetten im 19. Jahrhundert bezieht sich auf Kompositionen Josquin des Prés'. Der Motette als Objekt niederländischer Musikdarstellungen des 16. Jahrhunderts ist ein umfangreicher Beitrag mit zahlreichen unbekannten Abbildungen gewidmet. In zwei Beiträgen wird der Fortentwicklung der Motette nach der Stilteilung um 1600 nachgegangen, deren zweiter sich auf den Einfluss des Madrigals auf die Motette konzentriert. Als spezielle Gattung sind die französischen Tenebrae-Vertonungen in solistischer Besetzung behandelt, die in der Karwoche musiziert wurden. Die divergierten Typen der Motette des 18. Jahrhunderts (Vivaldi, Fux, Händel, Mozart etc.) und der Einfluss des Konzertsatzes sind Inhalt des Kapitels über das 18. Jahrhundert, während im letzten Aufsatz der endgültige Niedergang der Motette im 20. Jahrhundert (Strauss, Schönberg, Karminski, J. N. David, Pepping etc.) aufgezeigt wird und die Anzeichen und Gründe dafür dargelegt werden.

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

Der Motette als einer der zentralen musikalischen Gattungen, die durch das Spannungsverhältnis zwischen ihrer Autonomie und ihrer liturgischen Funktion gekennzeichnet ist, sind die Beiträge dieses Bandes gewidmet.

Ausgangspunkt ist eine Problemgeschichte des Motetten-Terminus, in der die Anfänge und die Bestimmung der Motette sowie die Wandlungen ihrer Gestalt diskutiert werden. Im Mittelpunkt der ersten beiden der folgenden sechs jeweils als Referat und Korreferat entstandenen Beiträge steht die Selbständigkeit bzw. Abhängigkeit der italienischen Trecento-Motette von französischen Vorbildern. Josquins viel diskutierte Motette "Huc me sydereo" bildet dann den ausgangspunkt zu einer neuen Interpretation im Zusammenhang mit der Zahlensymbolik und der Ausbildung einer motivisch bestimmten Kompositionstechnik. Auch der Aufsatz über die Rezeption der Motetten im 19. Jahrhundert bezieht sich auf Kompositionen Josquin des Prés'. Der Motette als Objekt niederländischer Musikdarstellungen des 16. Jahrhunderts ist ein umfangreicher Beitrag mit zahlreichen unbekannten Abbildungen gewidmet. In zwei Beiträgen wird der Fortentwicklung der Motette nach der Stilteilung um 1600 nachgegangen, deren zweiter sich auf den Einfluss des Madrigals auf die Motette konzentriert. Als spezielle Gattung sind die französischen Tenebrae-Vertonungen in solistischer Besetzung behandelt, die in der Karwoche musiziert wurden. Die divergierten Typen der Motette des 18. Jahrhunderts (Vivaldi, Fux, Händel, Mozart etc.) und der Einfluss des Konzertsatzes sind Inhalt des Kapitels über das 18. Jahrhundert, während im letzten Aufsatz der endgültige Niedergang der Motette im 20. Jahrhundert (Strauss, Schönberg, Karminski, J. N. David, Pepping etc.) aufgezeigt wird und die Anzeichen und Gründe dafür dargelegt werden.

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

Der Motette als einer der zentralen musikalischen Gattungen, die durch das Spannungsverhältnis zwischen ihrer Autonomie und ihrer liturgischen Funktion gekennzeichnet ist, sind die Beiträge dieses Bandes gewidmet.

Ausgangspunkt ist eine Problemgeschichte des Motetten-Terminus, in der die Anfänge und die Bestimmung der Motette sowie die Wandlungen ihrer Gestalt diskutiert werden. Im Mittelpunkt der ersten beiden der folgenden sechs jeweils als Referat und Korreferat entstandenen Beiträge steht die Selbständigkeit bzw. Abhängigkeit der italienischen Trecento-Motette von französischen Vorbildern. Josquins viel diskutierte Motette "Huc me sydereo" bildet dann den ausgangspunkt zu einer neuen Interpretation im Zusammenhang mit der Zahlensymbolik und der Ausbildung einer motivisch bestimmten Kompositionstechnik. Auch der Aufsatz über die Rezeption der Motetten im 19. Jahrhundert bezieht sich auf Kompositionen Josquin des Prés'. Der Motette als Objekt niederländischer Musikdarstellungen des 16. Jahrhunderts ist ein umfangreicher Beitrag mit zahlreichen unbekannten Abbildungen gewidmet. In zwei Beiträgen wird der Fortentwicklung der Motette nach der Stilteilung um 1600 nachgegangen, deren zweiter sich auf den Einfluss des Madrigals auf die Motette konzentriert. Als spezielle Gattung sind die französischen Tenebrae-Vertonungen in solistischer Besetzung behandelt, die in der Karwoche musiziert wurden. Die divergierten Typen der Motette des 18. Jahrhunderts (Vivaldi, Fux, Händel, Mozart etc.) und der Einfluss des Konzertsatzes sind Inhalt des Kapitels über das 18. Jahrhundert, während im letzten Aufsatz der endgültige Niedergang der Motette im 20. Jahrhundert (Strauss, Schönberg, Karminski, J. N. David, Pepping etc.) aufgezeigt wird und die Anzeichen und Gründe dafür dargelegt werden.

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

Der Motette als einer der zentralen musikalischen Gattungen, die durch das Spannungsverhältnis zwischen ihrer Autonomie und ihrer liturgischen Funktion gekennzeichnet ist, sind die Beiträge dieses Bandes gewidmet.

Ausgangspunkt ist eine Problemgeschichte des Motetten-Terminus, in der die Anfänge und die Bestimmung der Motette sowie die Wandlungen ihrer Gestalt diskutiert werden. Im Mittelpunkt der ersten beiden der folgenden sechs jeweils als Referat und Korreferat entstandenen Beiträge steht die Selbständigkeit bzw. Abhängigkeit der italienischen Trecento-Motette von französischen Vorbildern. Josquins viel diskutierte Motette "Huc me sydereo" bildet dann den ausgangspunkt zu einer neuen Interpretation im Zusammenhang mit der Zahlensymbolik und der Ausbildung einer motivisch bestimmten Kompositionstechnik. Auch der Aufsatz über die Rezeption der Motetten im 19. Jahrhundert bezieht sich auf Kompositionen Josquin des Prés'. Der Motette als Objekt niederländischer Musikdarstellungen des 16. Jahrhunderts ist ein umfangreicher Beitrag mit zahlreichen unbekannten Abbildungen gewidmet. In zwei Beiträgen wird der Fortentwicklung der Motette nach der Stilteilung um 1600 nachgegangen, deren zweiter sich auf den Einfluss des Madrigals auf die Motette konzentriert. Als spezielle Gattung sind die französischen Tenebrae-Vertonungen in solistischer Besetzung behandelt, die in der Karwoche musiziert wurden. Die divergierten Typen der Motette des 18. Jahrhunderts (Vivaldi, Fux, Händel, Mozart etc.) und der Einfluss des Konzertsatzes sind Inhalt des Kapitels über das 18. Jahrhundert, während im letzten Aufsatz der endgültige Niedergang der Motette im 20. Jahrhundert (Strauss, Schönberg, Karminski, J. N. David, Pepping etc.) aufgezeigt wird und die Anzeichen und Gründe dafür dargelegt werden.

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

Wilhelm Windelbands »Präludien« sind rhetorische Bravourstücke und sein bekanntestes Werk. Sie zählen zu den meist aufgelegten und rezipierten Schriften der neukantianischen Bewegung insgesamt. Die Sammlung verdient es, erneut gelesen zu werden, vor allem aufgrund von Windelbands klarsichtigem Erfassen kulturgeschichtlicher Zusammenhänge und gesellschaftlicher Bewegungen und Tendenzen seiner Zeit.

Vor allem ein Aufsatz aus den »Präludien« zieht bis heute besondere Aufmerksamkeit auf sich, nämlich die Straßburger Rektoratsrede über »Geschichte und Naturwissenschaft« von 1894, in der Windelband die bekannte und in der Folgezeit einflussreiche Unterscheidung zwischen der nomothetischen und der idiographischen Methode von Wissenschaft trifft. Diese Fokussierung auf einen einzigen Text ist allerdings angesichts der Fülle der übrigen behandelten Themen gegenüber Windelbands Intentionen verengend und vereinseitigend: Es finden sich Aufsätze zur theoretischen wie zur praktischen Philosophie, zur Ästhetik und Religionsphilosophie sowie Abhandlungen u. a. zu Kant, Goethe, Schiller, Hölderlin, Fichte und Hegel.

Mit dieser Edition kommt somit ein wichtiges Textkorpus der Philosophie des 20. Jahrhunderts in Gänze wieder zum Abdruck. Der Kommentar der Herausgeber erschließt ein zentrales Dokument der neukantianischen Bewegung.

Aktualisiert: 2023-06-16

> findR *

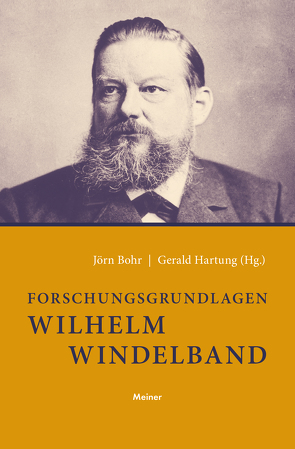

Das Konzept der »Forschungsgrundlagen« folgt neuen Pfaden. Es beruht auf dem Befund, dass es neben der Forschung zu einigen Leuchttürmen« (bspw. Fichte, Schelling, Hegel) und einigen erst im nachfolgenden Jahr hundert wirkmächtigen Philosophen (Marx, Nietzsche) kaum Grundlagenforschung zur Herausbildung der Philosophie als Fachwissenschaft, zur Professionalisierung des Philosophieunterrichts und zur Editionstätigkeit gibt. Der Grundgedanke ist, auch die Philosophen und Philosophiehistoriker des 19. und 20. Jahrhunderts in den Horizont der Forschung zu rücken, denen bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Der Band »Forschungsgrundlagen Wilhelm Windelband« enthält neben einer Einleitung der Herausgeber, einer Chronik biographischer Daten und einer annotierten Bibliographie eine repräsentative Auswahl an Dokumenten und Briefen an Freunde, Schüler und Kollegen sowie Verlage und Verleger. Eine ausführliche Doxographie, die zugleich eine allgemeine Einführung in Windelbands Philosophie darstellt, ein Vorlesungsmanuskript Windelbands und Anmerkungen der Herausgeber ergänzen den Band.

Aktualisiert: 2023-06-16

> findR *

Wilhelm Windelbands »Präludien« sind rhetorische Bravourstücke und sein bekanntestes Werk. Sie zählen zu den meist aufgelegten und rezipierten Schriften der neukantianischen Bewegung insgesamt. Die Sammlung verdient es, erneut gelesen zu werden, vor allem aufgrund von Windelbands klarsichtigem Erfassen kulturgeschichtlicher Zusammenhänge und gesellschaftlicher Bewegungen und Tendenzen seiner Zeit.

Vor allem ein Aufsatz aus den »Präludien« zieht bis heute besondere Aufmerksamkeit auf sich, nämlich die Straßburger Rektoratsrede über »Geschichte und Naturwissenschaft« von 1894, in der Windelband die bekannte und in der Folgezeit einflussreiche Unterscheidung zwischen der nomothetischen und der idiographischen Methode von Wissenschaft trifft. Diese Fokussierung auf einen einzigen Text ist allerdings angesichts der Fülle der übrigen behandelten Themen gegenüber Windelbands Intentionen verengend und vereinseitigend: Es finden sich Aufsätze zur theoretischen wie zur praktischen Philosophie, zur Ästhetik und Religionsphilosophie sowie Abhandlungen u. a. zu Kant, Goethe, Schiller, Hölderlin, Fichte und Hegel.

Mit dieser Edition kommt somit ein wichtiges Textkorpus der Philosophie des 20. Jahrhunderts in Gänze wieder zum Abdruck. Der Kommentar der Herausgeber erschließt ein zentrales Dokument der neukantianischen Bewegung.

Aktualisiert: 2023-06-16

> findR *

Worin liegt der „andere“ Sinn von Sein und Wesen und des Wesens des Menschen bei Heidegger? Werner Marx untersucht eingehend die Frage und gibt eine systematische und kritisch untersuchende Einführung in den „Bauplan“ der Grundbestimmung des Seins bei Heidegger. Diesen Untersuchungen geht ein längerer problemgeschichtlicher Teil voraus, der zeigt, wie die Grundbestimmungen des Seins und Wesens zu Beginn der Tradition (Aristoteles) und wie sie zum Ende der Tradition (Hegel) aufgefasst wurden.

Aktualisiert: 2023-06-16

> findR *

Das Konzept der »Forschungsgrundlagen« folgt neuen Pfaden. Es beruht auf dem Befund, dass es neben der Forschung zu einigen Leuchttürmen« (bspw. Fichte, Schelling, Hegel) und einigen erst im nachfolgenden Jahr hundert wirkmächtigen Philosophen (Marx, Nietzsche) kaum Grundlagenforschung zur Herausbildung der Philosophie als Fachwissenschaft, zur Professionalisierung des Philosophieunterrichts und zur Editionstätigkeit gibt. Der Grundgedanke ist, auch die Philosophen und Philosophiehistoriker des 19. und 20. Jahrhunderts in den Horizont der Forschung zu rücken, denen bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Der Band »Forschungsgrundlagen Wilhelm Windelband« enthält neben einer Einleitung der Herausgeber, einer Chronik biographischer Daten und einer annotierten Bibliographie eine repräsentative Auswahl an Dokumenten und Briefen an Freunde, Schüler und Kollegen sowie Verlage und Verleger. Eine ausführliche Doxographie, die zugleich eine allgemeine Einführung in Windelbands Philosophie darstellt, ein Vorlesungsmanuskript Windelbands und Anmerkungen der Herausgeber ergänzen den Band.

Aktualisiert: 2023-06-16

> findR *

Der Motette als einer der zentralen musikalischen Gattungen, die durch das Spannungsverhältnis zwischen ihrer Autonomie und ihrer liturgischen Funktion gekennzeichnet ist, sind die Beiträge dieses Bandes gewidmet.

Ausgangspunkt ist eine Problemgeschichte des Motetten-Terminus, in der die Anfänge und die Bestimmung der Motette sowie die Wandlungen ihrer Gestalt diskutiert werden. Im Mittelpunkt der ersten beiden der folgenden sechs jeweils als Referat und Korreferat entstandenen Beiträge steht die Selbständigkeit bzw. Abhängigkeit der italienischen Trecento-Motette von französischen Vorbildern. Josquins viel diskutierte Motette "Huc me sydereo" bildet dann den ausgangspunkt zu einer neuen Interpretation im Zusammenhang mit der Zahlensymbolik und der Ausbildung einer motivisch bestimmten Kompositionstechnik. Auch der Aufsatz über die Rezeption der Motetten im 19. Jahrhundert bezieht sich auf Kompositionen Josquin des Prés'. Der Motette als Objekt niederländischer Musikdarstellungen des 16. Jahrhunderts ist ein umfangreicher Beitrag mit zahlreichen unbekannten Abbildungen gewidmet. In zwei Beiträgen wird der Fortentwicklung der Motette nach der Stilteilung um 1600 nachgegangen, deren zweiter sich auf den Einfluss des Madrigals auf die Motette konzentriert. Als spezielle Gattung sind die französischen Tenebrae-Vertonungen in solistischer Besetzung behandelt, die in der Karwoche musiziert wurden. Die divergierten Typen der Motette des 18. Jahrhunderts (Vivaldi, Fux, Händel, Mozart etc.) und der Einfluss des Konzertsatzes sind Inhalt des Kapitels über das 18. Jahrhundert, während im letzten Aufsatz der endgültige Niedergang der Motette im 20. Jahrhundert (Strauss, Schönberg, Karminski, J. N. David, Pepping etc.) aufgezeigt wird und die Anzeichen und Gründe dafür dargelegt werden.

Aktualisiert: 2023-06-14

> findR *

Das Konzept der »Forschungsgrundlagen« folgt neuen Pfaden. Es beruht auf dem Befund, dass es neben der Forschung zu einigen Leuchttürmen« (bspw. Fichte, Schelling, Hegel) und einigen erst im nachfolgenden Jahr hundert wirkmächtigen Philosophen (Marx, Nietzsche) kaum Grundlagenforschung zur Herausbildung der Philosophie als Fachwissenschaft, zur Professionalisierung des Philosophieunterrichts und zur Editionstätigkeit gibt. Der Grundgedanke ist, auch die Philosophen und Philosophiehistoriker des 19. und 20. Jahrhunderts in den Horizont der Forschung zu rücken, denen bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Der Band »Forschungsgrundlagen Wilhelm Windelband« enthält neben einer Einleitung der Herausgeber, einer Chronik biographischer Daten und einer annotierten Bibliographie eine repräsentative Auswahl an Dokumenten und Briefen an Freunde, Schüler und Kollegen sowie Verlage und Verleger. Eine ausführliche Doxographie, die zugleich eine allgemeine Einführung in Windelbands Philosophie darstellt, ein Vorlesungsmanuskript Windelbands und Anmerkungen der Herausgeber ergänzen den Band.

Aktualisiert: 2023-06-14

> findR *

Wilhelm Windelbands »Präludien« sind rhetorische Bravourstücke und sein bekanntestes Werk. Sie zählen zu den meist aufgelegten und rezipierten Schriften der neukantianischen Bewegung insgesamt. Die Sammlung verdient es, erneut gelesen zu werden, vor allem aufgrund von Windelbands klarsichtigem Erfassen kulturgeschichtlicher Zusammenhänge und gesellschaftlicher Bewegungen und Tendenzen seiner Zeit.

Vor allem ein Aufsatz aus den »Präludien« zieht bis heute besondere Aufmerksamkeit auf sich, nämlich die Straßburger Rektoratsrede über »Geschichte und Naturwissenschaft« von 1894, in der Windelband die bekannte und in der Folgezeit einflussreiche Unterscheidung zwischen der nomothetischen und der idiographischen Methode von Wissenschaft trifft. Diese Fokussierung auf einen einzigen Text ist allerdings angesichts der Fülle der übrigen behandelten Themen gegenüber Windelbands Intentionen verengend und vereinseitigend: Es finden sich Aufsätze zur theoretischen wie zur praktischen Philosophie, zur Ästhetik und Religionsphilosophie sowie Abhandlungen u. a. zu Kant, Goethe, Schiller, Hölderlin, Fichte und Hegel.

Mit dieser Edition kommt somit ein wichtiges Textkorpus der Philosophie des 20. Jahrhunderts in Gänze wieder zum Abdruck. Der Kommentar der Herausgeber erschließt ein zentrales Dokument der neukantianischen Bewegung.

Aktualisiert: 2023-06-14

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Bücher zum Thema Problemgeschichte

Sie suchen ein Buch über Problemgeschichte? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum

Thema Problemgeschichte. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr

hat zahlreiche Bücher zum Thema Problemgeschichte im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das

passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das

Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche

Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema Problemgeschichte einfach online und lassen Sie es sich bequem nach

Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.

Problemgeschichte - Große Auswahl Bücher bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum

Thema Problemgeschichte, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche

Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl

Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie

unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien

zu finden. Unter Problemgeschichte und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung

thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.

Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem

zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu

studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.