Erstmals veröffentlichte Verhörprotokolle dokumentieren ein Stück bewegter Kirchen- und Profangeschichte von Dietenhofen und Umgebung aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bei den teilweise massiven Unruhen von 1726 bis 1732 waren die Amtskirche in der Person des Geistlichen und die weltliche Obrigkeit in Dietenhofen mit Pietisten und Separatisten sehr hart und unversöhnlich aneinander geraten. Die Auseinandersetzungen wirkten über den Bibertgrund hinaus; selbst der Bayreuther Markgraf musste eingreifen. Neben den Hauptpersonen werden viele Gemeindemitglieder im Denken und Handeln mit Namen und Berufen wieder lebendig.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Erstmals veröffentlichte Verhörprotokolle dokumentieren ein Stück bewegter Kirchen- und Profangeschichte von Dietenhofen und Umgebung aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bei den teilweise massiven Unruhen von 1726 bis 1732 waren die Amtskirche in der Person des Geistlichen und die weltliche Obrigkeit in Dietenhofen mit Pietisten und Separatisten sehr hart und unversöhnlich aneinander geraten. Die Auseinandersetzungen wirkten über den Bibertgrund hinaus; selbst der Bayreuther Markgraf musste eingreifen. Neben den Hauptpersonen werden viele Gemeindemitglieder im Denken und Handeln mit Namen und Berufen wieder lebendig.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

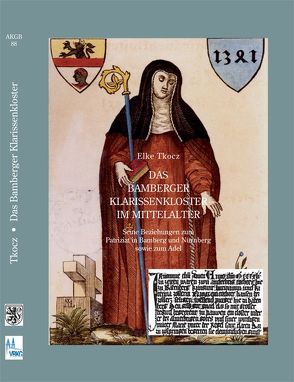

Das von den Bürgertöchtern Katharina Zollner und Kunigunde Hutwan in Bamberg gegründete Klarissenkloster hat ungeachtet mehrfacher Stiftungen und Privilegien bei der Reform 1460 unter wirtschaftlicher Not zu leiden. So sei, berichtet die Chronistin, auch wegen der „Einfältigkeit der alten Frauen“ dem Kloster „viel entzogen“ worden. Die Anlage eines Konventsbuches mit den hierin enthaltenen Anrechten sei deshalb unerläßlich.

Das Konventsbuch mit den „chronikalischen Notizen“ (StABa A 221/IX Nr. 3742, 1, Zinsbuch 1485–1500) stellt eine der wichtigsten Quellen für die Geschichte des Bamberger Klarissenklosters dar. Es belegt die Besitzrechte und Privilegien des Klosters und veranschaulicht, mit welcher Beharrlichkeit die Schwestern diese verteidigten, insbesondere als sie den bei der Errichtung der Stadtbefestigung entstehenden Schaden abzuwehren suchten.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Das von den Bürgertöchtern Katharina Zollner und Kunigunde Hutwan in Bamberg gegründete Klarissenkloster hat ungeachtet mehrfacher Stiftungen und Privilegien bei der Reform 1460 unter wirtschaftlicher Not zu leiden. So sei, berichtet die Chronistin, auch wegen der „Einfältigkeit der alten Frauen“ dem Kloster „viel entzogen“ worden. Die Anlage eines Konventsbuches mit den hierin enthaltenen Anrechten sei deshalb unerläßlich.

Das Konventsbuch mit den „chronikalischen Notizen“ (StABa A 221/IX Nr. 3742, 1, Zinsbuch 1485–1500) stellt eine der wichtigsten Quellen für die Geschichte des Bamberger Klarissenklosters dar. Es belegt die Besitzrechte und Privilegien des Klosters und veranschaulicht, mit welcher Beharrlichkeit die Schwestern diese verteidigten, insbesondere als sie den bei der Errichtung der Stadtbefestigung entstehenden Schaden abzuwehren suchten.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Das von den Bürgertöchtern Katharina Zollner und Kunigunde Hutwan in Bamberg gegründete Klarissenkloster hat ungeachtet mehrfacher Stiftungen und Privilegien bei der Reform 1460 unter wirtschaftlicher Not zu leiden. So sei, berichtet die Chronistin, auch wegen der „Einfältigkeit der alten Frauen“ dem Kloster „viel entzogen“ worden. Die Anlage eines Konventsbuches mit den hierin enthaltenen Anrechten sei deshalb unerläßlich.

Das Konventsbuch mit den „chronikalischen Notizen“ (StABa A 221/IX Nr. 3742, 1, Zinsbuch 1485–1500) stellt eine der wichtigsten Quellen für die Geschichte des Bamberger Klarissenklosters dar. Es belegt die Besitzrechte und Privilegien des Klosters und veranschaulicht, mit welcher Beharrlichkeit die Schwestern diese verteidigten, insbesondere als sie den bei der Errichtung der Stadtbefestigung entstehenden Schaden abzuwehren suchten.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern hat in den 200 Jahren ihres Bestehens eine wechselvolle Geschichte, die nicht zuletzt durch die politischen Rahmenbedingungen bestimmt wurde. Das Buch beschreibt die teilweise dramatischen Phasen ihrer Entwicklung, zunächst im noch weithin katholischen Staat und unter dem Summepiskopat katholischer Monarchen, dann ihre endgültige Lösung vom Staat nach der Revolution von 1918, schließlich den – nur teilweise erfolgreichen – Versuch einer bekenntnisgebundenen Selbstbehauptung unter Bischof Meiser gegen die ideologischen Gleichschaltungsbemühungen der nationalsozialistischen Weltanschauungsdiktatur.

Der Autor: Professor Dr. jur. Dr. theol. h.c. Christoph Link, geb. 1933, war nach Professuren in Wien, Salzburg und Göttingen von 1986 bis zu seiner Emeritierung 2001 Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht, Staats- und Verwaltungsrecht sowie Direktor des Hans- Liermann-Instituts für Kirchenrecht in der Juristischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern hat in den 200 Jahren ihres Bestehens eine wechselvolle Geschichte, die nicht zuletzt durch die politischen Rahmenbedingungen bestimmt wurde. Das Buch beschreibt die teilweise dramatischen Phasen ihrer Entwicklung, zunächst im noch weithin katholischen Staat und unter dem Summepiskopat katholischer Monarchen, dann ihre endgültige Lösung vom Staat nach der Revolution von 1918, schließlich den – nur teilweise erfolgreichen – Versuch einer bekenntnisgebundenen Selbstbehauptung unter Bischof Meiser gegen die ideologischen Gleichschaltungsbemühungen der nationalsozialistischen Weltanschauungsdiktatur.

Der Autor: Professor Dr. jur. Dr. theol. h.c. Christoph Link, geb. 1933, war nach Professuren in Wien, Salzburg und Göttingen von 1986 bis zu seiner Emeritierung 2001 Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht, Staats- und Verwaltungsrecht sowie Direktor des Hans- Liermann-Instituts für Kirchenrecht in der Juristischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

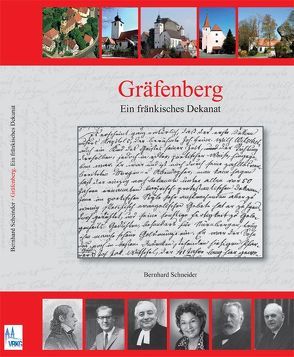

Das Dekanat Gräfenberg wurde zusammen mit anderen bayerischen Dekanaten Ende des Jahres 1810 errichtet. Anlässlich des 200-jährigen Bestehens dieses Dekanatsbezirks wurde vorliegendes Werk angeregt, das vieles, aber längst nicht alles über die Geschichte und Religiosität des Dekanats Gräfenberg berichtet. Nach einem Rückblick in die vorbayerische Geschichte der zum Dekanatsbezirk gehörenden Pfarreien wird gezeigt, wie die Geschichte des kleinen Dekanats mit den politischen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten zweihundert Jahre verwoben ist und wie sich das kirchliche Leben und die Aufgaben der Pfarrer und des Dekans verändert haben. Hinzu kommen Mitteilungen über die Kirchen und das kirchliche Leben jeder Gemeinde des Dekanats, kurze Lebensbilder vieler Pfarrer und erstmals ein Lebensbild jeden Gräfenberger Dekans von Witschel bis Engelhardt. Ebenso wurde die Entwicklung der Jugendarbeit im Dekanat, für die mit dem Bau des Jugendheims Kappel wichtige Impulse ausgingen, erstmals im Zusammenhang dargestellt. Neben archivalischen Quellen, von denen einige im Wortlaut mitgeteilt werden, sind für die neuere Zeit auch Interviews und viele mündliche Mitteilungen in die Darstellung eingeflossen.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Das Dekanat Gräfenberg wurde zusammen mit anderen bayerischen Dekanaten Ende des Jahres 1810 errichtet. Anlässlich des 200-jährigen Bestehens dieses Dekanatsbezirks wurde vorliegendes Werk angeregt, das vieles, aber längst nicht alles über die Geschichte und Religiosität des Dekanats Gräfenberg berichtet. Nach einem Rückblick in die vorbayerische Geschichte der zum Dekanatsbezirk gehörenden Pfarreien wird gezeigt, wie die Geschichte des kleinen Dekanats mit den politischen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten zweihundert Jahre verwoben ist und wie sich das kirchliche Leben und die Aufgaben der Pfarrer und des Dekans verändert haben. Hinzu kommen Mitteilungen über die Kirchen und das kirchliche Leben jeder Gemeinde des Dekanats, kurze Lebensbilder vieler Pfarrer und erstmals ein Lebensbild jeden Gräfenberger Dekans von Witschel bis Engelhardt. Ebenso wurde die Entwicklung der Jugendarbeit im Dekanat, für die mit dem Bau des Jugendheims Kappel wichtige Impulse ausgingen, erstmals im Zusammenhang dargestellt. Neben archivalischen Quellen, von denen einige im Wortlaut mitgeteilt werden, sind für die neuere Zeit auch Interviews und viele mündliche Mitteilungen in die Darstellung eingeflossen.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Das Dekanat Gräfenberg wurde zusammen mit anderen bayerischen Dekanaten Ende des Jahres 1810 errichtet. Anlässlich des 200-jährigen Bestehens dieses Dekanatsbezirks wurde vorliegendes Werk angeregt, das vieles, aber längst nicht alles über die Geschichte und Religiosität des Dekanats Gräfenberg berichtet. Nach einem Rückblick in die vorbayerische Geschichte der zum Dekanatsbezirk gehörenden Pfarreien wird gezeigt, wie die Geschichte des kleinen Dekanats mit den politischen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten zweihundert Jahre verwoben ist und wie sich das kirchliche Leben und die Aufgaben der Pfarrer und des Dekans verändert haben. Hinzu kommen Mitteilungen über die Kirchen und das kirchliche Leben jeder Gemeinde des Dekanats, kurze Lebensbilder vieler Pfarrer und erstmals ein Lebensbild jeden Gräfenberger Dekans von Witschel bis Engelhardt. Ebenso wurde die Entwicklung der Jugendarbeit im Dekanat, für die mit dem Bau des Jugendheims Kappel wichtige Impulse ausgingen, erstmals im Zusammenhang dargestellt. Neben archivalischen Quellen, von denen einige im Wortlaut mitgeteilt werden, sind für die neuere Zeit auch Interviews und viele mündliche Mitteilungen in die Darstellung eingeflossen.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Das ,Nürnbergische Pfarrerbuch‘ ist nach den Pfarrerbüchern der brandenburgischen Markgrafentümer Bayreuth und Ansbach und der kleineren fränkischen Reichsstädte Simons viertes „presbyterologisches“ Werk, das er zum Druck brachte (1965). Mit der systematischen Erfassung des evangelischen Pfarrerstandes dieser Regionen in der Zeit des Alten Reiches leistete Simon Pionierarbeit. Pfarrerbücher stellen unentbehrliche personengeschichtliche Nachschlagewerke für ein vielfältiges Spektrum unterschiedlicher historischer Frageperspektiven dar. Angesichts der herausragenden Bedeutung Nürnbergs für die Kirchengeschichte, aber auch die Kultur- und Geistesgeschichte hat gerade das Pfarrerbuch dieser fränkischen Reichsstadt einen besonderen Wert für die historischen Wissenschaften. Zugleich ist es für die regionale und lokale Geschichtsschreibung sowie für die Familienforschung unverzichtbar.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Das ,Nürnbergische Pfarrerbuch‘ ist nach den Pfarrerbüchern der brandenburgischen Markgrafentümer Bayreuth und Ansbach und der kleineren fränkischen Reichsstädte Simons viertes „presbyterologisches“ Werk, das er zum Druck brachte (1965). Mit der systematischen Erfassung des evangelischen Pfarrerstandes dieser Regionen in der Zeit des Alten Reiches leistete Simon Pionierarbeit. Pfarrerbücher stellen unentbehrliche personengeschichtliche Nachschlagewerke für ein vielfältiges Spektrum unterschiedlicher historischer Frageperspektiven dar. Angesichts der herausragenden Bedeutung Nürnbergs für die Kirchengeschichte, aber auch die Kultur- und Geistesgeschichte hat gerade das Pfarrerbuch dieser fränkischen Reichsstadt einen besonderen Wert für die historischen Wissenschaften. Zugleich ist es für die regionale und lokale Geschichtsschreibung sowie für die Familienforschung unverzichtbar.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Die Edition umfasst sämtliche Schriften und Predigten Johannes Schwanhausers (um 1485–1528), Kanonikus im Kollegiatstift St. Gangolf in Bamberg und seit 1525 evangelischer Prediger am Dominikanerinnenkloster St. Katharina in Nürnberg. Seine Werke – kommentiert und mit historischen Einführungen versehen – lassen die Grundstruktur seiner reformatorischen Theologie erkennen und eröffnen Einblicke in sein Wirken in der geistlichen Residenzstadt Bamberg und in der Reichsstadt Nürnberg. Es wird evident, dass die Frühreformation in Franken wesentlich facettenreicher gewesen ist, als man gemeinhin annimmt.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Die Edition umfasst sämtliche Schriften und Predigten Johannes Schwanhausers (um 1485–1528), Kanonikus im Kollegiatstift St. Gangolf in Bamberg und seit 1525 evangelischer Prediger am Dominikanerinnenkloster St. Katharina in Nürnberg. Seine Werke – kommentiert und mit historischen Einführungen versehen – lassen die Grundstruktur seiner reformatorischen Theologie erkennen und eröffnen Einblicke in sein Wirken in der geistlichen Residenzstadt Bamberg und in der Reichsstadt Nürnberg. Es wird evident, dass die Frühreformation in Franken wesentlich facettenreicher gewesen ist, als man gemeinhin annimmt.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Die Edition umfasst sämtliche Schriften und Predigten Johannes Schwanhausers (um 1485–1528), Kanonikus im Kollegiatstift St. Gangolf in Bamberg und seit 1525 evangelischer Prediger am Dominikanerinnenkloster St. Katharina in Nürnberg. Seine Werke – kommentiert und mit historischen Einführungen versehen – lassen die Grundstruktur seiner reformatorischen Theologie erkennen und eröffnen Einblicke in sein Wirken in der geistlichen Residenzstadt Bamberg und in der Reichsstadt Nürnberg. Es wird evident, dass die Frühreformation in Franken wesentlich facettenreicher gewesen ist, als man gemeinhin annimmt.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

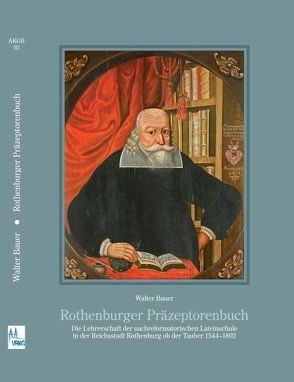

Die vorliegende Arbeit versucht, die Lebensverhältnisse der Lehrerschaft in Rothenburg – es handelt sich um 150 Personen, die Zahl dürfte abschließend sein – für die nachreformatorische reichsstädtische Zeit – das sind die Jahre von 1544 bis 1802 – nachzuzeich- nen: Woher kommen die Lehrer – regional und sozial? Wie finanzieren sie ihre Ausbildung? Welche Laufbahnen stehen ihnen offen? Wie ist ihre Position – Rechte und Pflichten – als Angestellte der Stadt? Was sind die fachlichen Voraussetzungen, welche Aus- und Vorbildung wird für die Übernahme einer Präzeptorenstelle verlangt? Wie viel verdienen die Lehrer an der Lateinschule, wie ist ihre wirtschaftliche Lage? Und damit eng zusammenhängend: Welches Dienstverständnis haben sie, welche Dienstauffassung wird deutlich? Wie ist ihr Selbstverständnis, welches Ansehen genießen sie auf Grund ihrer Tätigkeit, wie angesehen ist ihr Beruf? Schließlich: Wie prägt die Gruppe der Präzeptoren das geistige Gesicht der Stadt mit?

Der Versuch diese Fragen zu beantworten führt in allen Bereichen zu keinen statischen Ergebnissen, vielmehr zeigen sich vielfach Entwicklungen über die Zeit hin. Zu beobachten ist, wie die Tätigkeit an der Lateinschule als Vorstufe für das Pfarramt gesehen wurde, auf das hin die nachmaligen Lehrer während ihres Studiums ausgebildet worden sind und das während des gesamten Untersuchungszeitraumes vom Großteil der Lehrer nachdrücklich angestrebt wird. Nicht ohne Grund stammen sie weitgehend aus Pfarrfamilien, und noch 1804 werden sie unterschiedslos als „Candidaten des geistlichen Standes“ bezeichnet. Allmählich aber entsteht auch ein Sonderbewusstsein der Lehrerschaft, sichtbar bei z.T. bedeutenden und nach außen hin wirksamen Personen v.a. des 18. Jahrhunderts: Sie emanzipieren sich vom geistlichen Stand und entwickeln ein spezifisches Berufsbewusstsein. Lehrersein

wird – auch in Rothenburg sichtbar – „Profession“.

Thematisiert werden daneben auch mehrfach die Maßstäbe, nach denen ein kleines Gemeinwesen wie die Reichsstadt Rothenburg Personalpolitik im Bildungsbereich betreibt. Weiter kann die möglichst detaillierte Beschreibung der Lehrerschaft eines zeitlich und räumlich überschaubaren Raumes einen Beitrag zu einer Sozialgeschichte der Lehrerschaft insgesamt leisten und zugleich Licht auf die Geschichte des Pfarrerstandes werfen.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Die vorliegende Arbeit versucht, die Lebensverhältnisse der Lehrerschaft in Rothenburg – es handelt sich um 150 Personen, die Zahl dürfte abschließend sein – für die nachreformatorische reichsstädtische Zeit – das sind die Jahre von 1544 bis 1802 – nachzuzeich- nen: Woher kommen die Lehrer – regional und sozial? Wie finanzieren sie ihre Ausbildung? Welche Laufbahnen stehen ihnen offen? Wie ist ihre Position – Rechte und Pflichten – als Angestellte der Stadt? Was sind die fachlichen Voraussetzungen, welche Aus- und Vorbildung wird für die Übernahme einer Präzeptorenstelle verlangt? Wie viel verdienen die Lehrer an der Lateinschule, wie ist ihre wirtschaftliche Lage? Und damit eng zusammenhängend: Welches Dienstverständnis haben sie, welche Dienstauffassung wird deutlich? Wie ist ihr Selbstverständnis, welches Ansehen genießen sie auf Grund ihrer Tätigkeit, wie angesehen ist ihr Beruf? Schließlich: Wie prägt die Gruppe der Präzeptoren das geistige Gesicht der Stadt mit?

Der Versuch diese Fragen zu beantworten führt in allen Bereichen zu keinen statischen Ergebnissen, vielmehr zeigen sich vielfach Entwicklungen über die Zeit hin. Zu beobachten ist, wie die Tätigkeit an der Lateinschule als Vorstufe für das Pfarramt gesehen wurde, auf das hin die nachmaligen Lehrer während ihres Studiums ausgebildet worden sind und das während des gesamten Untersuchungszeitraumes vom Großteil der Lehrer nachdrücklich angestrebt wird. Nicht ohne Grund stammen sie weitgehend aus Pfarrfamilien, und noch 1804 werden sie unterschiedslos als „Candidaten des geistlichen Standes“ bezeichnet. Allmählich aber entsteht auch ein Sonderbewusstsein der Lehrerschaft, sichtbar bei z.T. bedeutenden und nach außen hin wirksamen Personen v.a. des 18. Jahrhunderts: Sie emanzipieren sich vom geistlichen Stand und entwickeln ein spezifisches Berufsbewusstsein. Lehrersein

wird – auch in Rothenburg sichtbar – „Profession“.

Thematisiert werden daneben auch mehrfach die Maßstäbe, nach denen ein kleines Gemeinwesen wie die Reichsstadt Rothenburg Personalpolitik im Bildungsbereich betreibt. Weiter kann die möglichst detaillierte Beschreibung der Lehrerschaft eines zeitlich und räumlich überschaubaren Raumes einen Beitrag zu einer Sozialgeschichte der Lehrerschaft insgesamt leisten und zugleich Licht auf die Geschichte des Pfarrerstandes werfen.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Die vorliegende Arbeit versucht, die Lebensverhältnisse der Lehrerschaft in Rothenburg – es handelt sich um 150 Personen, die Zahl dürfte abschließend sein – für die nachreformatorische reichsstädtische Zeit – das sind die Jahre von 1544 bis 1802 – nachzuzeich- nen: Woher kommen die Lehrer – regional und sozial? Wie finanzieren sie ihre Ausbildung? Welche Laufbahnen stehen ihnen offen? Wie ist ihre Position – Rechte und Pflichten – als Angestellte der Stadt? Was sind die fachlichen Voraussetzungen, welche Aus- und Vorbildung wird für die Übernahme einer Präzeptorenstelle verlangt? Wie viel verdienen die Lehrer an der Lateinschule, wie ist ihre wirtschaftliche Lage? Und damit eng zusammenhängend: Welches Dienstverständnis haben sie, welche Dienstauffassung wird deutlich? Wie ist ihr Selbstverständnis, welches Ansehen genießen sie auf Grund ihrer Tätigkeit, wie angesehen ist ihr Beruf? Schließlich: Wie prägt die Gruppe der Präzeptoren das geistige Gesicht der Stadt mit?

Der Versuch diese Fragen zu beantworten führt in allen Bereichen zu keinen statischen Ergebnissen, vielmehr zeigen sich vielfach Entwicklungen über die Zeit hin. Zu beobachten ist, wie die Tätigkeit an der Lateinschule als Vorstufe für das Pfarramt gesehen wurde, auf das hin die nachmaligen Lehrer während ihres Studiums ausgebildet worden sind und das während des gesamten Untersuchungszeitraumes vom Großteil der Lehrer nachdrücklich angestrebt wird. Nicht ohne Grund stammen sie weitgehend aus Pfarrfamilien, und noch 1804 werden sie unterschiedslos als „Candidaten des geistlichen Standes“ bezeichnet. Allmählich aber entsteht auch ein Sonderbewusstsein der Lehrerschaft, sichtbar bei z.T. bedeutenden und nach außen hin wirksamen Personen v.a. des 18. Jahrhunderts: Sie emanzipieren sich vom geistlichen Stand und entwickeln ein spezifisches Berufsbewusstsein. Lehrersein

wird – auch in Rothenburg sichtbar – „Profession“.

Thematisiert werden daneben auch mehrfach die Maßstäbe, nach denen ein kleines Gemeinwesen wie die Reichsstadt Rothenburg Personalpolitik im Bildungsbereich betreibt. Weiter kann die möglichst detaillierte Beschreibung der Lehrerschaft eines zeitlich und räumlich überschaubaren Raumes einen Beitrag zu einer Sozialgeschichte der Lehrerschaft insgesamt leisten und zugleich Licht auf die Geschichte des Pfarrerstandes werfen.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Wilhelm Löhes (1808-1872) Berliner Tagebuch vom Sommer 1828 lässt den jungen, gerade 20jährigen Theologiestudenten zu Wort kommen. Aus dem umfangreichen, in sich ganz unterschiedlichen Bestand von Tagebüchern des schließlich weit wirkenden Lutheraners wird hier erstmals ein Beispiel publiziert - ein markantes Beispiel. Das Dokument verbindet Selbstreflexion und Rechenschaftsablage über sein Leben als Student in Berlin. Ersteres lässt in hohem Maße die Suche nach Einwurzelung im christlichen Glauben erkennen. Erschwert wird dies durch ein massives Sünden- und Unvollkommenheitsbewusstsein. Penibel ist die Rechenschaftsablage über seine Studien- und Tagesgestaltung sowie seinen Umgang mit ihm meist schon bekannten fränkischen Kommilitonen. Kaum geschwächt werden aber Zweifel daran, ob sein Leben göttlichen Normen genüge. Den intensiven Besuchen von Vorlesungen und Predigten entspricht nicht eine ebensolche Teilhabe an städtischem Leben. Im weiteren Sinn liegt der religiöse Text noch am Anfang eines weiten Weges Löhes von erwecktem Christentum hin zu konfessionellem Luthertum. Das hohe Maß an Selbstreflexion zeigt - so eine Stimme der Löhe-Forschung - schon die Stärke des späteren Seelsorgers: eine durch früh geübte Selbstbeobachtung gewonnene Fähigkeit des eindringenden Beobachtens von Seelsorgeklienten. Der Text empfiehlt sich auch eingehender religionspsychologischer Deutung. Die Ausgabe von Löhes Berliner Tagebuch von 1828 stand vor massiven Schwierigkeiten der Texterstellung, Sacherläuterung und Bündelung zahlreicher Einzeldaten. Innerhalb des Gesamtbestandes von Löhes einschlägiger Hinterlassenschaft wird sich nicht leicht ein vergleichbares Beispiel finden.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Wilhelm Löhes (1808-1872) Berliner Tagebuch vom Sommer 1828 lässt den jungen, gerade 20jährigen Theologiestudenten zu Wort kommen. Aus dem umfangreichen, in sich ganz unterschiedlichen Bestand von Tagebüchern des schließlich weit wirkenden Lutheraners wird hier erstmals ein Beispiel publiziert - ein markantes Beispiel. Das Dokument verbindet Selbstreflexion und Rechenschaftsablage über sein Leben als Student in Berlin. Ersteres lässt in hohem Maße die Suche nach Einwurzelung im christlichen Glauben erkennen. Erschwert wird dies durch ein massives Sünden- und Unvollkommenheitsbewusstsein. Penibel ist die Rechenschaftsablage über seine Studien- und Tagesgestaltung sowie seinen Umgang mit ihm meist schon bekannten fränkischen Kommilitonen. Kaum geschwächt werden aber Zweifel daran, ob sein Leben göttlichen Normen genüge. Den intensiven Besuchen von Vorlesungen und Predigten entspricht nicht eine ebensolche Teilhabe an städtischem Leben. Im weiteren Sinn liegt der religiöse Text noch am Anfang eines weiten Weges Löhes von erwecktem Christentum hin zu konfessionellem Luthertum. Das hohe Maß an Selbstreflexion zeigt - so eine Stimme der Löhe-Forschung - schon die Stärke des späteren Seelsorgers: eine durch früh geübte Selbstbeobachtung gewonnene Fähigkeit des eindringenden Beobachtens von Seelsorgeklienten. Der Text empfiehlt sich auch eingehender religionspsychologischer Deutung. Die Ausgabe von Löhes Berliner Tagebuch von 1828 stand vor massiven Schwierigkeiten der Texterstellung, Sacherläuterung und Bündelung zahlreicher Einzeldaten. Innerhalb des Gesamtbestandes von Löhes einschlägiger Hinterlassenschaft wird sich nicht leicht ein vergleichbares Beispiel finden.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Oben: Publikationen von Verein für bayerische Kirchengeschichte

Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,

Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Verein für bayerische Kirchengeschichte was Sei suchen.

Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber

und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Verein für bayerische Kirchengeschichte hat vielleicht das passende Buch für Sie.

Weitere Verlage neben Verein für bayerische Kirchengeschichte

Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:

Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Verein für bayerische Kirchengeschichte

Wie die oben genannten Verlage legt auch Verein für bayerische Kirchengeschichte besonderes Augenmerk auf die

inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Nutzer von buch-findr.de:

Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?

Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben