Autor: Dieter Fechner

Freisprüche und andere Fehlurteile

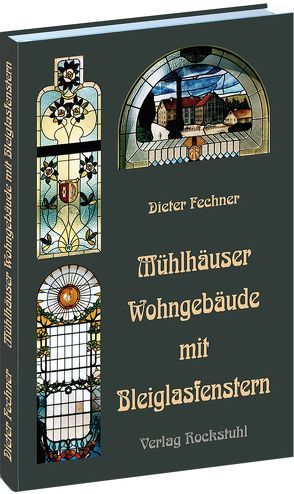

MÜHLHÄUSER HÄUSERBUCH – Wohngebäude mit Bleiglasfenstern

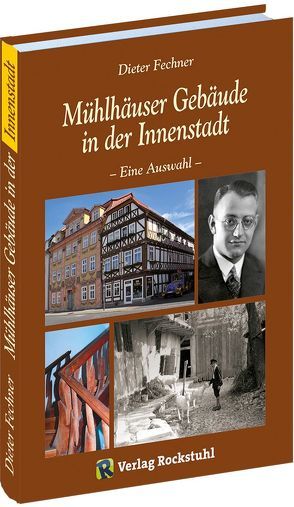

MÜHLHÄUSER HÄUSERBUCH – Gebäude der Innenstadt – eine Auswahl

MÜHLHÄUSER HÄUSERBUCH – Gebäude der Vorstädte – eine Auswahl

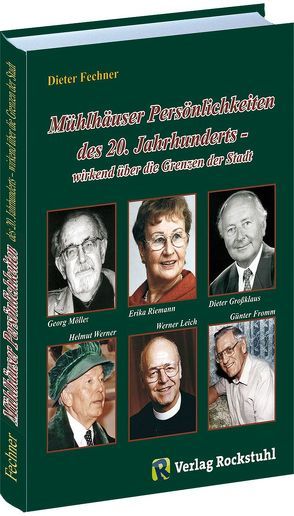

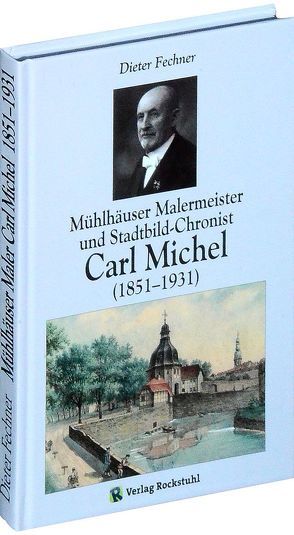

MÜHLHÄUSER PERSÖNLICHKEITEN des 20. Jahrhunderts wirkend über die Grenzen der Stadt

MÜHLHÄUSER HÄUSERBUCH – Architektonische Kleinode

Goethe und Mühlhausen in Thüringen

Mühlhäuser Brunnenfest – seit 1605

Häuser in Mühlhausen 1

MÜHLHAUSEN IN ALTEN ANSICHTEN

Mühlhäuser Gaststätten

Bücher von Fechner, Dieter

Sie suchen ein Buch oder Publikation vonFechner, Dieter ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Fechner, Dieter. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher von Fechner, Dieter im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch von Fechner, Dieter .

Fechner, Dieter - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher von Fechner, Dieter die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:

Unser Repertoire umfasst Bücher von

- Fecho, Lucy

- Fecht, ...

- Fecht, Bärbel

- Fecht, Bärbel

- Fecht, Danielle

- Fecht, Dominik

- Fecht, Fabienne

- Fecht, Frank

- Fecht, Gerhard

- Fecht, Hanna

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien zu finden. Neben Büchern von Fechner, Dieter und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.