Keine menschliche Gemeinschaft kommt ohne gegenseitige Sorge aus. Sie ist entscheidend für jedes gedeihliche Miteinander, ob in der Familie, dem Verein, der Bürgerschaft, dem Staat, der Kirche oder der Gesellschaft. Sorge bezeichnet dabei eine innere Haltung, die in ihren vielfältigen Formen darauf gerichtet ist, Gemeinschaft zu stiften. Dabei scheint des Sorgens nie genug zu sein: Ein Verlangen nach Vollkommenheit wird zum Ideal. Der Band betrachtet Sorge in ihren historischen Entwicklungen durch die ganze europäische Kultur hindurch. Sie begegnet hier als Nächstenliebe, Patronage, Solidarität oder Wohltätigkeit. Der Bogen wird dabei von den griechisch-römischen Grundlagen bis zu Konzepten und Formen des Sorgens im Diskurs der Gegenwart gespannt. Als Kontrapunkt zur europäischen Geschichte werden zum Abschluss die indischen Traditionen von Sorge beleuchtet.

Aktualisiert: 2023-06-28

> findR *

P.-P. Sagave: Fontane und die Pariser KommuneR. Schober: Der Paris Guide 1867. Vom Tableau de Paris zum Guide des VoyageursP. Brockmeier: Sades Juliette und Madame de Staëls CorinneJ. Trabant: Poetische Charaktere im historiographischen Diskurs MicheletsH. Teschke: Proust und BaudelaireF. Nies: Romanlektüre in der KarikaturE. Straub: Zum Selbstverständnis der Fotografie im 19. Jh. am Beispiel von Nadars Künstlerporträts C. Rauseo: Zolas Traum vom BildR. Baehr: Französische Dichter als Metriker im 19. und frühen 20. Jh.K. W. Hempfer: Die Fleurs du Mal und der ParnasseS. Neumeister: Der Balkon. Mit einem Exkurs in die bildende Kunst C. Raakow: L’après-midi d’un faune von Mallarmé und Debussy. Kongruenzen zwischen Musik und DichtungA. Petruschke: „Cousinage d’humeur“ oder konkurrierende Diskurse? Tristan Corbière und Jules LaforgueF. Wolfzettel: Zur Romanpoetik von George SandH. Pfeiffer: Grenzen der Repräsentation in den Parents pauvresP. Stolz: Théophile Gautiers Roman de la momie (1858)J. Küpper: Erwägungen zu SalammbôB. Wehinger: Zum Verhältnis von Komik und Lektüre in Flauberts Bouvard et PécuchetH. Hudde: Erzählte Zukunft in der französischen Literatur des 19. Jhs.

Aktualisiert: 2023-06-15

> findR *

P.-P. Sagave: Fontane und die Pariser KommuneR. Schober: Der Paris Guide 1867. Vom Tableau de Paris zum Guide des VoyageursP. Brockmeier: Sades Juliette und Madame de Staëls CorinneJ. Trabant: Poetische Charaktere im historiographischen Diskurs MicheletsH. Teschke: Proust und BaudelaireF. Nies: Romanlektüre in der KarikaturE. Straub: Zum Selbstverständnis der Fotografie im 19. Jh. am Beispiel von Nadars Künstlerporträts C. Rauseo: Zolas Traum vom BildR. Baehr: Französische Dichter als Metriker im 19. und frühen 20. Jh.K. W. Hempfer: Die Fleurs du Mal und der ParnasseS. Neumeister: Der Balkon. Mit einem Exkurs in die bildende Kunst C. Raakow: L’après-midi d’un faune von Mallarmé und Debussy. Kongruenzen zwischen Musik und DichtungA. Petruschke: „Cousinage d’humeur“ oder konkurrierende Diskurse? Tristan Corbière und Jules LaforgueF. Wolfzettel: Zur Romanpoetik von George SandH. Pfeiffer: Grenzen der Repräsentation in den Parents pauvresP. Stolz: Théophile Gautiers Roman de la momie (1858)J. Küpper: Erwägungen zu SalammbôB. Wehinger: Zum Verhältnis von Komik und Lektüre in Flauberts Bouvard et PécuchetH. Hudde: Erzählte Zukunft in der französischen Literatur des 19. Jhs.

Aktualisiert: 2023-06-07

> findR *

Sechs kurze Krimis über abgründige Verbrechen, unverwechselbare Tatorte (Potsdam-Sanssouci u. a.) und höchst eigenwillige Ermittler/innen, die ein hohes Risiko eingehen, um die rätselhaften Fälle zu lösen und schließlich für Klarheit und Aufklärung zu sorgen. Unterhaltsam und spannend erzählt von Stefanie Börnicke & Friederike Weimar, Paula-Sophie Brink, Steven Dewart, Martin Thormann, Simone Weilandt. Mit einem Nachwort von Brunhilde Wehinger.

Aktualisiert: 2023-06-06

> findR *

P.-P. Sagave: Fontane und die Pariser KommuneR. Schober: Der Paris Guide 1867. Vom Tableau de Paris zum Guide des VoyageursP. Brockmeier: Sades Juliette und Madame de Staëls CorinneJ. Trabant: Poetische Charaktere im historiographischen Diskurs MicheletsH. Teschke: Proust und BaudelaireF. Nies: Romanlektüre in der KarikaturE. Straub: Zum Selbstverständnis der Fotografie im 19. Jh. am Beispiel von Nadars Künstlerporträts C. Rauseo: Zolas Traum vom BildR. Baehr: Französische Dichter als Metriker im 19. und frühen 20. Jh.K. W. Hempfer: Die Fleurs du Mal und der ParnasseS. Neumeister: Der Balkon. Mit einem Exkurs in die bildende Kunst C. Raakow: L’après-midi d’un faune von Mallarmé und Debussy. Kongruenzen zwischen Musik und DichtungA. Petruschke: „Cousinage d’humeur“ oder konkurrierende Diskurse? Tristan Corbière und Jules LaforgueF. Wolfzettel: Zur Romanpoetik von George SandH. Pfeiffer: Grenzen der Repräsentation in den Parents pauvresP. Stolz: Théophile Gautiers Roman de la momie (1858)J. Küpper: Erwägungen zu SalammbôB. Wehinger: Zum Verhältnis von Komik und Lektüre in Flauberts Bouvard et PécuchetH. Hudde: Erzählte Zukunft in der französischen Literatur des 19. Jhs.

Aktualisiert: 2023-06-01

> findR *

P.-P. Sagave: Fontane und die Pariser KommuneR. Schober: Der Paris Guide 1867. Vom Tableau de Paris zum Guide des VoyageursP. Brockmeier: Sades Juliette und Madame de Staëls CorinneJ. Trabant: Poetische Charaktere im historiographischen Diskurs MicheletsH. Teschke: Proust und BaudelaireF. Nies: Romanlektüre in der KarikaturE. Straub: Zum Selbstverständnis der Fotografie im 19. Jh. am Beispiel von Nadars Künstlerporträts C. Rauseo: Zolas Traum vom BildR. Baehr: Französische Dichter als Metriker im 19. und frühen 20. Jh.K. W. Hempfer: Die Fleurs du Mal und der ParnasseS. Neumeister: Der Balkon. Mit einem Exkurs in die bildende Kunst C. Raakow: L’après-midi d’un faune von Mallarmé und Debussy. Kongruenzen zwischen Musik und DichtungA. Petruschke: „Cousinage d’humeur“ oder konkurrierende Diskurse? Tristan Corbière und Jules LaforgueF. Wolfzettel: Zur Romanpoetik von George SandH. Pfeiffer: Grenzen der Repräsentation in den Parents pauvresP. Stolz: Théophile Gautiers Roman de la momie (1858)J. Küpper: Erwägungen zu SalammbôB. Wehinger: Zum Verhältnis von Komik und Lektüre in Flauberts Bouvard et PécuchetH. Hudde: Erzählte Zukunft in der französischen Literatur des 19. Jhs.

Aktualisiert: 2023-06-01

> findR *

Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive steht Friedrich der Große in einer historischen Konstellation, die aufschlußreiche Einblicke in die spezifischen Möglichkeiten und Grenzen eines Bündnisses von Geist und Macht im Kontext der europäischen Aufklärung eröffnet. Als roi philosophe, in seiner Doppelrolle als König und Philosoph, gelang es ihm, dem Ideen- und Kulturtransfer (von West- nach Mitteleuropa) nachhaltige Impulse zu geben und die Dynamik der soziokulturellen Modernisierung auf der Grundlage der grenzüberschreitenden, transnationalen Kulturbeziehungen zu intensivieren. Dabei verkörperte er die Rolle eines entscheidenden Akteurs, weil er sich in Abkehr von der höfischen Konvention als ein Intellektueller auf dem Thron verstand und dies als Autor eines umfangreichen Werkes auch sichtbar unter Beweis stellte. Zugleich nahm er diese Aufgabe als Herrscher wahr, entschlossen, auch auf der politischen Bühne eine entscheidende Rolle zu spielen. Die mit seiner Person verknüpften Attribute Kultur und Politik oder Geist und Macht sind mit seiner Person untrennbar verknüpft und galten ihm selbst keineswegs als inkompatibel. Dennoch unterzogen bereits Zeitgenossen die friderizianische Verknüpfung von (politischer) Macht und (allgemeiner) Kulturentwicklung einer grundsätzlichen Kritik. Diese Kritik wiegt umso mehr, als sie sich, wie etwa im Falle Voltaires, auf dieselben aufgeklärten Ideen berief, die Friedrich für sich in Anspruch nahm. Die Beiträge des interdisziplinär konzipierten Bandes von Literaturwissenschaftern, Kunsthistorikern, Kulturwissenschaftlern und Kulturhistorikern beleuchten das von Friedrich II. angestrebte Bündnis von Geist und Macht kritisch und erörtern die Frage nach seiner historischen Funktion als Akteur der europäischen Kulturgeschichte.

Aktualisiert: 2023-05-29

> findR *

Friedrich der Große erweist sich in seinem schriftstellerischen Werk sowie in seinen literarisch-philosophischen Briefwechseln, vor allem mit Voltaire, als ein unermüdlicher und höchst eigenwilliger Leser der einschlägigen französischsprachigen Debattenbeiträge der westeuropäischen Aufklärung. Die klassische Literatur des Jahrhunderts Ludwig XIV. betrachtete er als vorbildlich. Zeitlebens befasste er sich mit den in französischer Sprache zugänglichen antiken Autoren philosophischer, historiographischer, poetischer Werke und eignete sich die einschlägigen zeitgenössischen Geschichtswerke im Zeichen der Aufklärung an. Seine Werke zeigen: Friedrich II. war ein für das 18. Jahrhundert geradezu typischer Leser und Autor. Seine Werke verfasste er in Auseinandersetzung mit anderen Werken und als Antwort auf offene Fragen seiner Zeit. Kritik und Kommunikation sind die zentralen Schlüsselbegriffe dieses Autors, der seine Rolle als selbstbewusster Leser bewusst inszenierte, wie seine ‚Lesewelten‘ und Schriften mit den zahlreichen intertextuellen Referenzen deutlich machen. Die Beiträge des Bandes beleuchten aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven die Quellen-, Referenz- und Lieblingstexte des Intellektuellen auf dem preußischen Thron und rekonstruieren seine Lektürehorizonte, die für seinen Standpunkt als Schriftsteller prägend sind. Erörtert werden seine historiographischen, philosophisch-kulturkritischen, militärischen Schriften ebenso wie seine Dichtungen und seine Korrespondenz, die in den Gesamtzusammenhang der zeitgenössischen Aufklärungsdebatten gestellt werden. Dabei wird nachvollziehbar, warum Friedrich II. sich als ein europäischer Autor französischer Sprache verstand, der stets das europäische, an der lebhaften Debattenkultur des 18. Jahrhunderts interessierte Publikum vor Augen hatte.

Aktualisiert: 2023-05-29

> findR *

Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive steht Friedrich der Große in einer historischen Konstellation, die aufschlußreiche Einblicke in die spezifischen Möglichkeiten und Grenzen eines Bündnisses von Geist und Macht im Kontext der europäischen Aufklärung eröffnet. Als roi philosophe, in seiner Doppelrolle als König und Philosoph, gelang es ihm, dem Ideen- und Kulturtransfer (von West- nach Mitteleuropa) nachhaltige Impulse zu geben und die Dynamik der soziokulturellen Modernisierung auf der Grundlage der grenzüberschreitenden, transnationalen Kulturbeziehungen zu intensivieren. Dabei verkörperte er die Rolle eines entscheidenden Akteurs, weil er sich in Abkehr von der höfischen Konvention als ein Intellektueller auf dem Thron verstand und dies als Autor eines umfangreichen Werkes auch sichtbar unter Beweis stellte. Zugleich nahm er diese Aufgabe als Herrscher wahr, entschlossen, auch auf der politischen Bühne eine entscheidende Rolle zu spielen. Die mit seiner Person verknüpften Attribute Kultur und Politik oder Geist und Macht sind mit seiner Person untrennbar verknüpft und galten ihm selbst keineswegs als inkompatibel. Dennoch unterzogen bereits Zeitgenossen die friderizianische Verknüpfung von (politischer) Macht und (allgemeiner) Kulturentwicklung einer grundsätzlichen Kritik. Diese Kritik wiegt umso mehr, als sie sich, wie etwa im Falle Voltaires, auf dieselben aufgeklärten Ideen berief, die Friedrich für sich in Anspruch nahm. Die Beiträge des interdisziplinär konzipierten Bandes von Literaturwissenschaftern, Kunsthistorikern, Kulturwissenschaftlern und Kulturhistorikern beleuchten das von Friedrich II. angestrebte Bündnis von Geist und Macht kritisch und erörtern die Frage nach seiner historischen Funktion als Akteur der europäischen Kulturgeschichte.

Aktualisiert: 2023-05-29

> findR *

Friedrich der Große erweist sich in seinem schriftstellerischen Werk sowie in seinen literarisch-philosophischen Briefwechseln, vor allem mit Voltaire, als ein unermüdlicher und höchst eigenwilliger Leser der einschlägigen französischsprachigen Debattenbeiträge der westeuropäischen Aufklärung. Die klassische Literatur des Jahrhunderts Ludwig XIV. betrachtete er als vorbildlich. Zeitlebens befasste er sich mit den in französischer Sprache zugänglichen antiken Autoren philosophischer, historiographischer, poetischer Werke und eignete sich die einschlägigen zeitgenössischen Geschichtswerke im Zeichen der Aufklärung an. Seine Werke zeigen: Friedrich II. war ein für das 18. Jahrhundert geradezu typischer Leser und Autor. Seine Werke verfasste er in Auseinandersetzung mit anderen Werken und als Antwort auf offene Fragen seiner Zeit. Kritik und Kommunikation sind die zentralen Schlüsselbegriffe dieses Autors, der seine Rolle als selbstbewusster Leser bewusst inszenierte, wie seine ‚Lesewelten‘ und Schriften mit den zahlreichen intertextuellen Referenzen deutlich machen. Die Beiträge des Bandes beleuchten aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven die Quellen-, Referenz- und Lieblingstexte des Intellektuellen auf dem preußischen Thron und rekonstruieren seine Lektürehorizonte, die für seinen Standpunkt als Schriftsteller prägend sind. Erörtert werden seine historiographischen, philosophisch-kulturkritischen, militärischen Schriften ebenso wie seine Dichtungen und seine Korrespondenz, die in den Gesamtzusammenhang der zeitgenössischen Aufklärungsdebatten gestellt werden. Dabei wird nachvollziehbar, warum Friedrich II. sich als ein europäischer Autor französischer Sprache verstand, der stets das europäische, an der lebhaften Debattenkultur des 18. Jahrhunderts interessierte Publikum vor Augen hatte.

Aktualisiert: 2023-05-29

> findR *

Keine menschliche Gemeinschaft kommt ohne gegenseitige Sorge aus. Sie ist entscheidend für jedes gedeihliche Miteinander, ob in der Familie, dem Verein, der Bürgerschaft, dem Staat, der Kirche oder der Gesellschaft. Sorge bezeichnet dabei eine innere Haltung, die in ihren vielfältigen Formen darauf gerichtet ist, Gemeinschaft zu stiften. Dabei scheint des Sorgens nie genug zu sein: Ein Verlangen nach Vollkommenheit wird zum Ideal. Der Band betrachtet Sorge in ihren historischen Entwicklungen durch die ganze europäische Kultur hindurch. Sie begegnet hier als Nächstenliebe, Patronage, Solidarität oder Wohltätigkeit. Der Bogen wird dabei von den griechisch-römischen Grundlagen bis zu Konzepten und Formen des Sorgens im Diskurs der Gegenwart gespannt. Als Kontrapunkt zur europäischen Geschichte werden zum Abschluss die indischen Traditionen von Sorge beleuchtet.

Aktualisiert: 2023-05-28

> findR *

P.-P. Sagave: Fontane und die Pariser KommuneR. Schober: Der Paris Guide 1867. Vom Tableau de Paris zum Guide des VoyageursP. Brockmeier: Sades Juliette und Madame de Staëls CorinneJ. Trabant: Poetische Charaktere im historiographischen Diskurs MicheletsH. Teschke: Proust und BaudelaireF. Nies: Romanlektüre in der KarikaturE. Straub: Zum Selbstverständnis der Fotografie im 19. Jh. am Beispiel von Nadars Künstlerporträts C. Rauseo: Zolas Traum vom BildR. Baehr: Französische Dichter als Metriker im 19. und frühen 20. Jh.K. W. Hempfer: Die Fleurs du Mal und der ParnasseS. Neumeister: Der Balkon. Mit einem Exkurs in die bildende Kunst C. Raakow: L’après-midi d’un faune von Mallarmé und Debussy. Kongruenzen zwischen Musik und DichtungA. Petruschke: „Cousinage d’humeur“ oder konkurrierende Diskurse? Tristan Corbière und Jules LaforgueF. Wolfzettel: Zur Romanpoetik von George SandH. Pfeiffer: Grenzen der Repräsentation in den Parents pauvresP. Stolz: Théophile Gautiers Roman de la momie (1858)J. Küpper: Erwägungen zu SalammbôB. Wehinger: Zum Verhältnis von Komik und Lektüre in Flauberts Bouvard et PécuchetH. Hudde: Erzählte Zukunft in der französischen Literatur des 19. Jhs.

Aktualisiert: 2023-05-13

> findR *

GERMAINE DE STAËL (1766-1817), die französische Schriftstellerin und Intellektuelle, war um 1800 die wirkungsmächtigste weibliche Stimme der europäischen Öffentlichkeit. Mit ihrem literarischen und essayistischen Werk, ihrem der Aufklärung verpflichteten Engagement für die Menschenrechte erreichte sie ein internationales Publikum. Sie riskierte ihre persönliche Freiheit und verbrachte zehn Jahre im Exil. Ihr kulturphilosophisches Hauptwerk De l’Allemagne bietet einen neuen, von Enthusiasmus, Leidenschaft und Reflexion geprägten Blick auf Deutschland als „Kulturnation“ zwischen Aufklärung und Romantik.

Die Studien dieses Bandes beleuchten die Freundschaft zwischen Wilhelm von Humboldt und Germaine de Staël, die Zusammenarbeit zwischen August Wilhelm Schlegel und de Staël am Beispiel eines bislang unbekannten Textes, den wir hier erstmals veröffentlichen. Erörtert werden des Weiteren de Staëls Darstellung der kulturellen Vielfalt und Differenz in De l’Allemagne und Corinne ou l’Italie, der Konflikt mit Napoleon sowie ihr Aufenthalt in London, wo De l’Allemagne 1813 veröffentlicht werden konnte, nachdem zuvor die französische Zensur das Werk beschlagnahmt hatte.

Aktualisiert: 2020-07-01

> findR *

Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive steht Friedrich der Große in einer historischen Konstellation, die aufschlußreiche Einblicke in die spezifischen Möglichkeiten und Grenzen eines Bündnisses von Geist und Macht im Kontext der europäischen Aufklärung eröffnet. Als roi philosophe, in seiner Doppelrolle als König und Philosoph, gelang es ihm, dem Ideen- und Kulturtransfer (von West- nach Mitteleuropa) nachhaltige Impulse zu geben und die Dynamik der soziokulturellen Modernisierung auf der Grundlage der grenzüberschreitenden, transnationalen Kulturbeziehungen zu intensivieren. Dabei verkörperte er die Rolle eines entscheidenden Akteurs, weil er sich in Abkehr von der höfischen Konvention als ein Intellektueller auf dem Thron verstand und dies als Autor eines umfangreichen Werkes auch sichtbar unter Beweis stellte. Zugleich nahm er diese Aufgabe als Herrscher wahr, entschlossen, auch auf der politischen Bühne eine entscheidende Rolle zu spielen. Die mit seiner Person verknüpften Attribute Kultur und Politik oder Geist und Macht sind mit seiner Person untrennbar verknüpft und galten ihm selbst keineswegs als inkompatibel. Dennoch unterzogen bereits Zeitgenossen die friderizianische Verknüpfung von (politischer) Macht und (allgemeiner) Kulturentwicklung einer grundsätzlichen Kritik. Diese Kritik wiegt umso mehr, als sie sich, wie etwa im Falle Voltaires, auf dieselben aufgeklärten Ideen berief, die Friedrich für sich in Anspruch nahm. Die Beiträge des interdisziplinär konzipierten Bandes von Literaturwissenschaftern, Kunsthistorikern, Kulturwissenschaftlern und Kulturhistorikern beleuchten das von Friedrich II. angestrebte Bündnis von Geist und Macht kritisch und erörtern die Frage nach seiner historischen Funktion als Akteur der europäischen Kulturgeschichte.

Aktualisiert: 2023-03-27

> findR *

Friedrich der Große erweist sich in seinem schriftstellerischen Werk sowie in seinen literarisch-philosophischen Briefwechseln, vor allem mit Voltaire, als ein unermüdlicher und höchst eigenwilliger Leser der einschlägigen französischsprachigen Debattenbeiträge der westeuropäischen Aufklärung. Die klassische Literatur des Jahrhunderts Ludwig XIV. betrachtete er als vorbildlich. Zeitlebens befasste er sich mit den in französischer Sprache zugänglichen antiken Autoren philosophischer, historiographischer, poetischer Werke und eignete sich die einschlägigen zeitgenössischen Geschichtswerke im Zeichen der Aufklärung an. Seine Werke zeigen: Friedrich II. war ein für das 18. Jahrhundert geradezu typischer Leser und Autor. Seine Werke verfasste er in Auseinandersetzung mit anderen Werken und als Antwort auf offene Fragen seiner Zeit. Kritik und Kommunikation sind die zentralen Schlüsselbegriffe dieses Autors, der seine Rolle als selbstbewusster Leser bewusst inszenierte, wie seine ‚Lesewelten‘ und Schriften mit den zahlreichen intertextuellen Referenzen deutlich machen. Die Beiträge des Bandes beleuchten aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven die Quellen-, Referenz- und Lieblingstexte des Intellektuellen auf dem preußischen Thron und rekonstruieren seine Lektürehorizonte, die für seinen Standpunkt als Schriftsteller prägend sind. Erörtert werden seine historiographischen, philosophisch-kulturkritischen, militärischen Schriften ebenso wie seine Dichtungen und seine Korrespondenz, die in den Gesamtzusammenhang der zeitgenössischen Aufklärungsdebatten gestellt werden. Dabei wird nachvollziehbar, warum Friedrich II. sich als ein europäischer Autor französischer Sprache verstand, der stets das europäische, an der lebhaften Debattenkultur des 18. Jahrhunderts interessierte Publikum vor Augen hatte.

Aktualisiert: 2023-03-27

> findR *

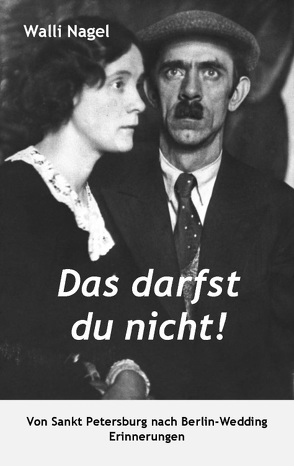

Walli Nagel (1904-1983) erzählt in ihrem Erinnerungsbuch von ihrem bewegten Leben, das in Sankt Petersburg begann, wo sie als ‚Tochter aus gutem Hause‘ aufwuchs und wo sie den Mann ihres Lebens kennenlernte, den sie auf der Stelle heiratete: Otto Nagel, den Berliner Maler. Mit ihm ging sie 1925 für immer nach Berlin – in den Stadtteil Wedding.

Im Wedding wurde Walli Nagel mit dem alltäglichen Elend dieses Arbeiterbezirks konfrontiert. Sie engagierte sich politisch, war mit Heinrich Zille, Käthe Kollwitz, Gabriele Münter befreundet und unterstützte die künstlerischen Projekte ihres Mannes. Die schwersten Stunden erlebten sie und Otto Nagel während der NS-Zeit.

Walli Nagels Erinnerungen vermitteln uns Einblicke in das Leben einer willensstarken Frau, die mit zwei Sprachen, in zwei Kulturen lebte und die das Wagnis einging, gegen alle Konventionen einen selbstbestimmten Weg einzuschlagen, von dem sie mit Humor und Spannung zu erzählen weiß.

Aktualisiert: 2022-09-16

> findR *

Es ist die Zeit der Weltwirtschaftskrise in den ausgehenden 1920er Jahren. In Deutschland gibt es ca. zwei Millionen „ausgesteuerte“ Arbeitslose – Menschen, die keinerlei staatliche Unterstützung erhalten. Mit der Weltwirtschaftskrise verschärft sich ihre Situation dramatisch, da auch prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Erwerbsmöglichkeiten zusehends wegfallen.

Otto Nagel schildert in seinem Roman diese ausweglose Situation am Beispiel der Hauptfigur Wilhelm Thiele und von dessen Freunden und Bekannten. Dreh- und Angelpunkt der spannend erzählten Einzelschicksale ist die im Berliner Stadtteil Wedding gelegene Kneipe „Das nasse Dreieck“. Frequentiert wird das Lokal vor allem von Arbeitslosen, Alkoholikern und Obdachlosen. Ihren Kampf ums nackte Überleben, den Abstieg in immer extremere Lebenssituationen beschreibt Otto Nagel mit großer Beobachtungsgabe und drastischer Detailtreue, ohne dabei zu moralisieren oder zu verurteilen.

Der Maler Otto Nagel (1894-1967), gebürtiger Weddinger, lebte bis 1943 in diesem Berliner Stadtteil. Er war befreundet mit Käthe Kollwitz und Heinrich Zille. Bekannt wurde er durch seine gesellschaftskritischen Darstellungen von Berlinerinnen und Berlinern sowie seine eindrucksvollen Berliner Ansichten (darunter viele Wedding-Motive). Nach 1933 verhängten die Nazis gegen ihn ein Malverbot im Atelier; seine Frau Walli Nagel und er wurden in vielfacher Weise drangsaliert. Als politisch engagierter Künstler und Kommunist wurde er mehrfach festgenommen und war 1936/37 im KZ Sachsenhausen inhaftiert.

„Die weiße Taube oder Das nasse Dreieck“ ist Otto Nagels einziger Roman. Veröffentlicht wurde der Roman erstmals 1978, fast fünfzig Jahre nach der Manuskripterstellung und elf Jahre nach Nagels Tod. Über die abenteuerliche Geschichte des Romanmanuskripts berichtet Walli Nagel in ihrem Vorwort. Von 1956 bis 1962 war Otto Nagel Präsident der Akademie der Künste der DDR. Sein Roman wurde 1983 vom DDR-Fernsehen unter dem Titel „Es geht einer vor die Hunde“ verfilmt.

Otto Nagels Roman ist ein Klassiker der Berlin-Literatur.

Aktualisiert: 2021-09-06

> findR *

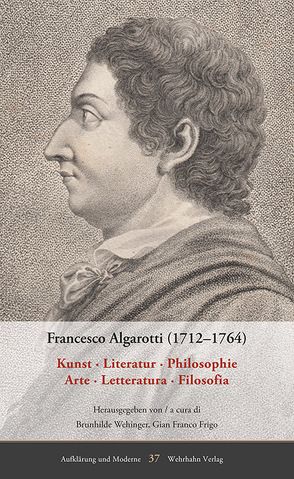

Francesco Algarotti, der italienische Aufklärungsphilosoph, europäische Intellektuelle, Akteur des transalpinen Kulturtransfers und Freund Friedrich des Großen, repräsentiert mit seinem vielschichtigen Werk das Denken der westeuropäischen Aufklärung, der es darum ging, die Wirkung der Vernunft und die Macht des Arguments unter Beweis zu stellen. Dieser Band bietet neue Studien zum essayistischen, philosophisch-literarischen, kunsttheoretischen, autobiografischen Werk des Venezianers. Beleuchtet werden neu gesichtete Briefe, wissenschaftsgeschichtliche und persönliche Netzwerke sowie Spuren der Erinnerung an den weltläufigen Denker; sensationell sind die wieder sichtbargemachten Fresken in der Villa Valguarnera auf Sizilien, die an Algarotti erinnern.

Francesco Algarotti, filosofo illuminista italiano, intellettuale europeo, attivo mediatore tra la cultura italiana e quella tedesca, amico di Federico il Grande, ha incarnato con la sua vasta e poliedrica opera lo spirito dell‘Illuminismo europeo, impegnato a far valere nei vari ambiti il ruolo della ragione e del confronto argomentato. Il volume presenta una serie di nuovi studi riguardanti la produzione saggistica, filosofica, letteraria, teorico-artistica e autobiografica del Veneziano: in particolare vengono fatte conoscere nuove lettere, indagati i collegamenti storico-scientifici e personali, ritrovate le tracce del suo influsso negli straordinari affreschi di Villa Valguarnera (Bagheria), ora materialmente restaurati e iconologicamente identificati.

Aktualisiert: 2020-01-21

> findR *

Der italienische Aufklärungsschriftsteller Francesco Algarotti (Florenz 1712 – Pisa 1764) war um die Mitte des 18. Jahrhunderts eine europäische Berühmtheit: Er war Mitglied der Royal Society, der Berliner Akademie der Wissenschaften und anderer gelehrter Gesellschaften. Mit Voltaire, Maupertuis, Graf Burlington, Lord Hervey, der Schriftstellerin Mary Montagu und dem russischen Autor Antioch Kantemir war er befreundet und vor allem war er ein Freund Friedrichs des Großen, sein Kammerherr, Berater in künstlerischen Dingen und ständiger Gast der Tafelrunde von Sanssouci. Algarotti verbrachte auch vier Jahre am Dresdner Hof und kaufte im Auftrag Augusts III. italienische Kunstwerke. Er war Kosmopolit. Auf seinen weiten Reisen lernte er die Hauptstädte Europas kennen und korrespondierte mit den bedeutendsten Vertretern der europäischen Aufklärung ebenso wie mit gekrönten Häuptern, die der Aufklärung nahe standen.

Mit seinem vielschichtigen Werk schrieb er sich in die europäische Kulturgeschichte ein: In der Rolle des philosophe, des aufgeklärten Intellektuellen, beleuchtete er zentrale Fragen der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte. Als Akteur des europäischen Kulturtransfers übernahm er auch die Rolle des Vermittlers zwischen Hofkultur und bürgerlicher Stadtkultur. Sehr schnell behauptete er sich als Autor brillanter Essays auf dem europäischen Buchmarkt. Der Durchbruch gelang ihm bereits im Alter von 24 Jahren mit seiner Schrift Newtonianismo per le dame (1737): Sogleich ins Französische übertragen, wurde der 'Newtonianismus für die Damen' (oder: Dialoge über die Optik Newtons) ein europäischer Bestseller.

Dieser Sammelband stellt das Œuvre des italienischen Aufklärers vor und beleuchtet es unter philosophiegeschichtlichen, literaturwissenschaftlichen, kunsthistorischen und musikwissenschaftlichen Vorzeichen.

Aktualisiert: 2023-02-13

> findR *

Konversation und Literatur, Salonkultur und literarische Autorschaft, Weiblichkeit und Politik, französische Kultur und europäisches Denken - die vielfachen Überschneidungen dieser kulturellen Aktionsfelder kennzeichnen das Werk von Germaine de Staël (1766-1817). Als eloquente Protagonistin eines berühmten Salons im liberalen Spektrum, als streitbare Intellektuelle mit europäischer Ausstrahlung und Schriftstellerin, die aus ihren Ambitionen kein Geheimnis und die Gesprächskultur zum Ausgangspunkt ihres Schreibens machte, erhob Germaine de Staël Anspruch auf öffentliche Partizipation. Diese Studie beleuchtet die Frage, wie Germaine de Staël das konfliktreiche Spannungsverhältnis zwischen der männlich geprägten öffentlichen Rolle des Autors und homme de lettres einerseits und der weiblich konnotierten Salonkultur, als deren Ikone sie nicht erst von der Nachwelt, sondern bereits von ihren Zeitgenossen wahrgenommen wurde, literarisch inszeniert und zum Gegenstand ihrer Reflexion macht. - INHALT: Teil 1: Rousseaus Kritik der Konversation; Diderots Lob der Konversation - Teil 2: Schreiben und Veröffentlichen im Kontext der Salonkultur; Politik, Konversation, Geschichte; Glanz und Elend der Salonkonversation; De l’esprit de conversation - Teil 3: Der ästhetisierende Blick zurück; Der Blick des Sammlers.

Aktualisiert: 2020-01-20

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Bücher von Wehinger, Brunhilde

Sie suchen ein Buch oder Publikation vonWehinger, Brunhilde ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Wehinger, Brunhilde.

Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher

von Wehinger, Brunhilde im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die

Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus

unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und

populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich

bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch

von Wehinger, Brunhilde .

Wehinger, Brunhilde - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher

von Wehinger, Brunhilde die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten

vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher

verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:

Unser Repertoire umfasst Bücher von

- WEHIRAUCH, KLAUS

- Wehkamp, Jan

- Wehkamp, Kai

- Wehkamp, Karl H

- Wehkamp, Karl-Heinz

- Wehkamp, Nils

- Wehke, Sven

- Wehking, Erwin

- Wehking, Karl-Heinz

- Wehking, Katharina

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie

unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien

zu finden. Neben Büchern von Wehinger, Brunhilde und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und

einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem

Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die

bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,

Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

das Team von Buchfindr.