Autoren Biografie

Alexandra von Wahl wurde 1901 in Bernburg geboren. Sie war das einzige Kind des Apothekenbesitzers und -gründers Alwin von Wahl und seiner Ehefrau Marie-Luise, geb. Jähne, die aus wohlhabendem Hause stammte. Leider starb der Vater 47jährig, als Alexandra erst zwei Jahre alt war. Die Großmutter mütterlicherseits, die auch mit in der Apotheke wohnte, war erst drei Monate zuvor gestorben.

Die Mutter des verstorbenen Vaters, die zu Lebzeiten ihres Sohnes bei Ihnen gewohnt hatte, zog zu ihrer Tochter, welche damals ebenfalls in Bernburg als Witwe mit vier Töchtern lebte. Diese vier Cousinen spielten während der gesamten Kindheit und auch im späteren Leben die Rolle von Schwestern, obwohl der Altersunterschied zehn bis vierzehn Jahre betrug. Außer der Mutter Marie-Luise verblieb als Bezugsperson nur Tante „Annerl“ im Haushalt. Sie war als junges Mädchen zusammen mit der Mutter aus der Heimat, dem Harz, nach Bernburg gekommen und war trotz ihrer Jugend die beste Vertraute der Mutter, eine sehr liebevolle und rührend fürsorgliche Seele. Nach dem Verkauf der Apotheke, die die erste „Konzession“ im damaligen Anhalt war - alle anderen waren „privilegierte Apotheken“ - zog man in eine Mietwohnung im selben Ort.

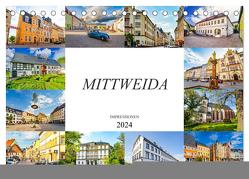

1909 erfolgte der Umzug nach Waldheim. Die Mutter hatte zum zweiten Mal geheiratet. Der Stiefvater von Alexandra war ein sowohl sehr sportlicher als auch sehr kunstliebender Mann mit vielseitigen Interessen und Hobbys: Motorrad, Auto, Fotografie, Klavier, Ölmalerei und anderes mehr. Die Mutter heiratete ihn gegen den Widerstand der Familie, da seine Position (Postbeamter) nicht vornehm genug war.

In Waldheim wurde auch bald die Schwester aus dieser zweiten Ehe geboren, leider ein Kind mit Down-Syndrom. Die Mutter war durch die oft sehr kranke Schwester, deren Diagnose nicht bekannt war oder nicht akzeptiert werden wollte, voll in Anspruch genommen.

So war Tante Annerl für Alexandra eine sehr wichtige Kontaktperson. Aber die Jahre in Waldheim waren trotz allem sehr glücklich. Sie genoss uneingeschränkte Freiheit und verbrachte die freie Zeit mit ihren beiden Freundinnen - ihre Freundschaften hielten immer fürs ganze Leben. Dazu kam der Kinderfreund, der gegenüber wohnte und der die spätere Jugendliebe wurde.

Sie fühlte sich in dem schönen Wohnhaus der Eltern mit herrlichem Garten sehr wohl. Leider wurde dieses Haus nach dem Wegzug der Familie abgerissen und auf das wunderbare Grundstück später das Postamt der Stadt gebaut.

Die schöne Zeit, die die Kinder zu Hause oder auch mit den Eltern oder allein unter sich in der schönen waldreichen Umgebung und im Zschopautal verbrachten, fand ein jähes Ende, als die Eltern 1914 wieder umzogen – in den Harz. Im selben Jahr brach der 1. Weltkrieg aus. Der Stiefvater nahm allerdings nicht daran teil. Am neuen Wohnort baute die Mutter ein Haus auf einem großen Grundstück mit üppigem Baumbestand und sogar einem kleinen Teich für die Karpfenzucht. Im Vorgarten gab es einen Springbrunnen und an das Grundstück schloss sich eine Obstplantage an – zur Freude der Bienen, die der Stiefvater nun anschaffte.

Hier, am neuen Wohnort, fand sie in der Familie des Superintendanten Deuticke „elterliche Freunde“ und Mentoren sowie in der jüngsten Tochter des Ehepaares ihre liebste und treueste Freundin für das ganze Leben. Die Freizeit hier war mit Geigenspiel und Chor-Singen in verschiedenen Chören sowie dem Lesen von Gedichten und Prosa ausgefüllt. Dazu kamen sehnsüchtige Briefe nach Waldheim.

Leider war die zweite Ehe der Mutter problematisch. Der Stiefvater war wohl ein zu großer Individualist. Alexandra verließ mit sechzehn Jahren das Elternhaus, um in einem Diakonissen-Mutterhaus eine Ausbildung zu einer „Kleinkinder-Lehrerin“ zu machen; das ging noch über den Begriff einer Kindergärtnerin hinaus. Jetzt war es vorbei mit dem sorglos-freien Leben, denn hier herrschte fast militärische Strenge. Zudem brachte der 1. Weltkrieg die bekannte Hungersnot. Mehrere ihrer Kursschwestern starben an Tuberkulose. Während der Inflation verlor die Mutter ihr gesamtes Vermögen; man musste sich nun mühsam durchkämpfen.

Während der Nazizeit kamen zusätzlich einschneidende Probleme auf die Familie zu: Die geistig und körperlich behinderte Schwester wurde zwangssterilisiert und die Mutter entging dieser grausamen Maßnahme nur auf Grund ihres Alters – sie war schon sechzig Jahre alt. Der Stiefvater weigerte sich mit „Heil Hitler“ zu grüßen und wurde wohl nur deshalb nicht verhaftet, weil er schon pensioniert war.

Für Alexandra waren diese Jahre zusätzlich besonders bedrückend. Ihre Jugendliebe aus Waldheim war an einer Infektion, die er sich als Tierarzt zugezogen hatte, verstorben. In all den Wirren dieser Jahre verklärte sich die Erinnerung an Waldheim. Der „Makel“ der behinderten Schwester und die damit verbundene Angst vor dem Regime war wohl ein Grund dafür, dass die in die Ehe mündende Partnerschaft 7 Jahre andauerte, ehe geheiratet wurde.

Nach wenigen glücklichen Ehejahren, in denen sich der Kinderwunsch allerdings nicht gleich erfüllte, brach der 2. Weltkrieg aus. Alexandra musste sich vom Bürgermeister des kleinen Ortes, in dem sie damals mit ihrem Mann wohnte, sagen lassen: „Auf Leute wie sie, die keine Kinder haben, legt der Führer, Adolf Hitler, keinen Wert; wieder eine neue Diskriminierung und Abstempelung, denn die arme behinderte Schwester war schon vor Kriegsausbruch verstorben.

Der Krieg nahm Alexandra auch drei der geliebten „Neffen“, Söhne ihrer Cousinen, die eine Art Kinderersatz gewesen waren. In all den Jahren, insbesondere an den Wochenenden und in den Ferien, kamen sie regelmäßig zu Besuch, während des Krieges dann in Uniform. Ihr geliebter Mann wurde erst kurz vor Kriegsende zum Deutschen Volkssturm eingezogen, jedoch nach zwei Wochen auf Grund seines Herzleidens ausgemustert und wieder nach Hause geschickt. Die Kriegs- und Nachkriegsjahre waren trotzdem denkbar schwierig. So blieben als Trost nur die ungetrübten Erinnerungen an die sorglose glückliche Kindheit in Waldheim, jetzt mit den Augen einer reifen Frau gesehen, die sich all die Jahre mit Literatur und Kunst beschäftigt hatte. Sie besaß bei ihrer Heirat statt einer Wäscheaussteuer einen großen dreiteiligen Bücherschrank voller Bücher, die besten „Freunde“.

Endlich ging der Kinderwunsch doch noch in Erfüllung. Alle Spiele, Lieder und Gedichte aus der Kindergärtnerinnenzeit lebten wieder auf und neue, selbst gedichtete kamen hinzu. Auch war immer wieder Waldheim ein Bezug.

Zur großen Freude der Dorfbevölkerung schrieb sie in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg auch mehrere Theaterstücke für Kinder, die unter ihrer Anleitung eingeübt und auch im Dorf in der Schule oder im Saal des Gasthofes aufgeführt wurden. Die Mütter der Kinder und sie saßen vorher an den langen Winterabenden zusammen und nähten und bastelten die Kostüme. Dabei kam alles zur Verwendung: Geänderte Kleidungsstücke, Pappe, Krepp- und Buntpapier und sogar Watte für die Schneeflöckchen. Die Garderobe war während der Aufführung die Wohnung des Lehrers! Alle Kinder spielten mit; wer keine Rolle auswendig lernen konnte, bekam eine „Schweigerolle“, z.B. als Schneemann oder beim Aufführen eines Tanzes.

Die Nachkriegszeit gestaltete sich auch durch gesundheitliche Probleme schwierig. Das Herzleiden von Alexandras Ehemann erforderte viele Krankenhausaufenthalte. Deshalb wagte sie noch einmal mit fünfundfünfzig Jahren einen Einstieg in das Berufsleben. Sie fand ein sehr nettes und auch anerkennendes Kollegium vor. Es ergaben sich neue und erfüllende Freundschaften, und wieder wurde auch hier gedichtet, oft zu Geburtstagen, Jubiläen oder „einfach so“.

Das Familienleben war glücklich und harmonisch, und sie und ihr Ehemann taten alles, um ihrer Tochter den Start ins Leben und ins Studium zu ermöglichen. Nach einer schweren Krankheit verbrachte Alexandra zunächst mit ihrem Mann gemeinsam und nach dessen Tod allein die letzten zwanzig Lebensjahre bei der Familie der Tochter – immer tätig, im Haushalt und mit der Betreuung der Enkelkinder beschäftigt und immer noch dichtend, „so ganz nebenbei“. Sie beglückte ihre Enkelkinder mit Spielen und meist selbst erfundenen oder wenigstens „ausgeschmückten“ Geschichten.

Sie erreichte, nachdem sie Kaiserreich, Weimarer Republik, zwei Weltkriege und zwei Diktaturen sowie den Fall der Mauer erlebt hatte, das hohe Alter von einundneunzig Jahren. Immer waren die schweren Zeiten in ihrem Leben die, die am meisten produktiv waren.

Dr. Rosemarie Drunkenmölle (geb. Reidemeister)