Bergen-Belsen war zwischen 1940 und 1950 ein Ort der Verfolgung und des Massensterbens, des Überlebens und des Neuanfangs. Die in diesem Band versammelten Forschungsarbeiten beleuchten in Fallstudien die Funktionsveränderungen des Lagerortes.

Es war das einzige der KZ-Hauptlager im Reichsgebiet, in dem Juden für lange Zeit die größte Häftlingsgruppe bildeten. In der Schlussphase des NS-Regimes wurde Bergen-Belsen zu einem Auffang- und Sterbelager. Nach der Befreiung entwickelte sich aus dem in unmittelbarer Nähe entstandenen Camp für polnische und jüdische Displaced Persons das größte jüdische DP-Camp im Nachkriegsdeutschland. Bereits unmittelbar nach dem Krieg begann die Verwandlung des Lagergeländes in einen Erinnerungsort.

Das Spektrum der Beiträge reicht von Darstellungen einzelner Häftlingsgruppen und Lagerteile des Konzentrationslagers über Gruppenbildungen und religiös-kulturelle Konstellationen im DP-Camp Bergen-Belsen bis hin zur Strafverfolgung und den Anfängen der Erinnerungskultur.

Aus dem Inhalt:

Stephanie Billib: Das Ungarnlager im Konzentrationslager Bergen-Belsen Dezember 1944 bis April 1945

Thomas Rahe: Die »Kasztner-Gruppe« im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Soziale Struktur, Lebensbedingungen und Verhaltensformen

Diana Gring: Zwischen »Familie im Lager« und »Lagerfamilie«. Kinder und ihre familiären Beziehungen in Videointerviews mit Child Survivors des Konzentrationslagers Bergen-Belsen

Juliane Hummel: Zur Baugeschichte des Lagers Bergen-Belsen

Thomas Kubetzky: Fahrten ins Ungewisse. Räumungstransporte aus Bergen-Belsen

Rainer Schulze: Immediate Images. British Narratives of the Liberation of Bergen-Belsen, spring/summer 1945

John Cramer: Der erste Bergen-Belsen-Prozess in Lüneburg 1945

Karl Liedke/Christian Römmer: Das polnische DP-Camp Bergen-Belsen

Katja Seybold: Das jüdische DP-Camp Bergen-Belsen. Gruppenbildung innerhalb einer Schicksalsgemeinschaft

Henri Lustiger-Thaler: Ultra Orthodox Memory in the Bergen-Belsen Displaced Persons Camp

Thomas Rahe: Kultur im jüdischen DP-Camp Bergen-Belsen. Bedingungen und Strukturen

Janine Doerry: Die Amicale de Bergen-Belsen in Frankreich. Ein Überlebendenverband im Spiegel seines Bulletins 1945-1947

Martina Staats: Die Anfänge der Gedenkstätte Bergen-Belsen 1945-1946

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Bergen-Belsen war zwischen 1940 und 1950 ein Ort der Verfolgung und des Massensterbens, des Überlebens und des Neuanfangs. Die in diesem Band versammelten Forschungsarbeiten beleuchten in Fallstudien die Funktionsveränderungen des Lagerortes.

Es war das einzige der KZ-Hauptlager im Reichsgebiet, in dem Juden für lange Zeit die größte Häftlingsgruppe bildeten. In der Schlussphase des NS-Regimes wurde Bergen-Belsen zu einem Auffang- und Sterbelager. Nach der Befreiung entwickelte sich aus dem in unmittelbarer Nähe entstandenen Camp für polnische und jüdische Displaced Persons das größte jüdische DP-Camp im Nachkriegsdeutschland. Bereits unmittelbar nach dem Krieg begann die Verwandlung des Lagergeländes in einen Erinnerungsort.

Das Spektrum der Beiträge reicht von Darstellungen einzelner Häftlingsgruppen und Lagerteile des Konzentrationslagers über Gruppenbildungen und religiös-kulturelle Konstellationen im DP-Camp Bergen-Belsen bis hin zur Strafverfolgung und den Anfängen der Erinnerungskultur.

Aus dem Inhalt:

Stephanie Billib: Das Ungarnlager im Konzentrationslager Bergen-Belsen Dezember 1944 bis April 1945

Thomas Rahe: Die »Kasztner-Gruppe« im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Soziale Struktur, Lebensbedingungen und Verhaltensformen

Diana Gring: Zwischen »Familie im Lager« und »Lagerfamilie«. Kinder und ihre familiären Beziehungen in Videointerviews mit Child Survivors des Konzentrationslagers Bergen-Belsen

Juliane Hummel: Zur Baugeschichte des Lagers Bergen-Belsen

Thomas Kubetzky: Fahrten ins Ungewisse. Räumungstransporte aus Bergen-Belsen

Rainer Schulze: Immediate Images. British Narratives of the Liberation of Bergen-Belsen, spring/summer 1945

John Cramer: Der erste Bergen-Belsen-Prozess in Lüneburg 1945

Karl Liedke/Christian Römmer: Das polnische DP-Camp Bergen-Belsen

Katja Seybold: Das jüdische DP-Camp Bergen-Belsen. Gruppenbildung innerhalb einer Schicksalsgemeinschaft

Henri Lustiger-Thaler: Ultra Orthodox Memory in the Bergen-Belsen Displaced Persons Camp

Thomas Rahe: Kultur im jüdischen DP-Camp Bergen-Belsen. Bedingungen und Strukturen

Janine Doerry: Die Amicale de Bergen-Belsen in Frankreich. Ein Überlebendenverband im Spiegel seines Bulletins 1945-1947

Martina Staats: Die Anfänge der Gedenkstätte Bergen-Belsen 1945-1946

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Bergen-Belsen war zwischen 1940 und 1950 ein Ort der Verfolgung und des Massensterbens, des Überlebens und des Neuanfangs. Die in diesem Band versammelten Forschungsarbeiten beleuchten in Fallstudien die Funktionsveränderungen des Lagerortes.

Es war das einzige der KZ-Hauptlager im Reichsgebiet, in dem Juden für lange Zeit die größte Häftlingsgruppe bildeten. In der Schlussphase des NS-Regimes wurde Bergen-Belsen zu einem Auffang- und Sterbelager. Nach der Befreiung entwickelte sich aus dem in unmittelbarer Nähe entstandenen Camp für polnische und jüdische Displaced Persons das größte jüdische DP-Camp im Nachkriegsdeutschland. Bereits unmittelbar nach dem Krieg begann die Verwandlung des Lagergeländes in einen Erinnerungsort.

Das Spektrum der Beiträge reicht von Darstellungen einzelner Häftlingsgruppen und Lagerteile des Konzentrationslagers über Gruppenbildungen und religiös-kulturelle Konstellationen im DP-Camp Bergen-Belsen bis hin zur Strafverfolgung und den Anfängen der Erinnerungskultur.

Aus dem Inhalt:

Stephanie Billib: Das Ungarnlager im Konzentrationslager Bergen-Belsen Dezember 1944 bis April 1945

Thomas Rahe: Die »Kasztner-Gruppe« im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Soziale Struktur, Lebensbedingungen und Verhaltensformen

Diana Gring: Zwischen »Familie im Lager« und »Lagerfamilie«. Kinder und ihre familiären Beziehungen in Videointerviews mit Child Survivors des Konzentrationslagers Bergen-Belsen

Juliane Hummel: Zur Baugeschichte des Lagers Bergen-Belsen

Thomas Kubetzky: Fahrten ins Ungewisse. Räumungstransporte aus Bergen-Belsen

Rainer Schulze: Immediate Images. British Narratives of the Liberation of Bergen-Belsen, spring/summer 1945

John Cramer: Der erste Bergen-Belsen-Prozess in Lüneburg 1945

Karl Liedke/Christian Römmer: Das polnische DP-Camp Bergen-Belsen

Katja Seybold: Das jüdische DP-Camp Bergen-Belsen. Gruppenbildung innerhalb einer Schicksalsgemeinschaft

Henri Lustiger-Thaler: Ultra Orthodox Memory in the Bergen-Belsen Displaced Persons Camp

Thomas Rahe: Kultur im jüdischen DP-Camp Bergen-Belsen. Bedingungen und Strukturen

Janine Doerry: Die Amicale de Bergen-Belsen in Frankreich. Ein Überlebendenverband im Spiegel seines Bulletins 1945-1947

Martina Staats: Die Anfänge der Gedenkstätte Bergen-Belsen 1945-1946

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

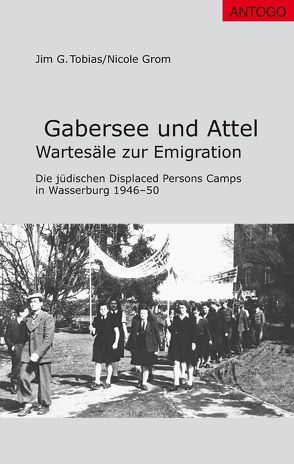

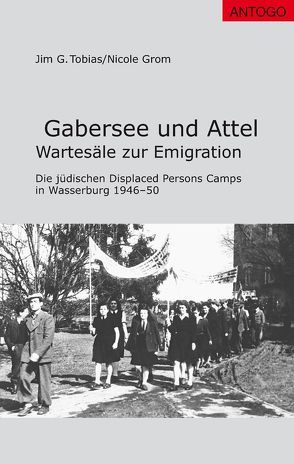

Zwischen 1946 und 1950 wurde Wasserburg am Inn zum Zufluchtsort für bis zu 2.500 Überlebende der Shoa aus Polen, Ungarn, Rumänien und der Tschechoslowakei. Die Menschen warteten auf eine Auswanderung nach Palästina/Israel oder Übersee. Das Kloster Attel und die ehemalige Heil- und Pflegeanstalt Gabersee verwandelten sich für einige Jahre in selbstverwaltete jüdische Enklaven mit eigenen Schulen, Kindergärten und Sportvereinen. Es wurden eine Synagoge, eine Jeschiwa (Jüdische Religionshochschule), eine Mikwe (Ritualbad) und eine koschere Küche eingerichtet.

Dieses spannende Kapitel der deutschen Regionalgeschichte wurde bislang nicht erforscht und dokumentiert – weder in Geschichtsbüchern noch in Heimatzeitungen oder Chroniken. Auf Grundlage langjähriger Recherchen in nationalen und internationalen Archiven gelang es den Autoren, die vergessene Geschichte der jüdischen „Wartesäle“ in Wasserburg zu rekonstruieren.

Aktualisiert: 2023-06-28

> findR *

Zwischen 1946 und 1950 wurde Wasserburg am Inn zum Zufluchtsort für bis zu 2.500 Überlebende der Shoa aus Polen, Ungarn, Rumänien und der Tschechoslowakei. Die Menschen warteten auf eine Auswanderung nach Palästina/Israel oder Übersee. Das Kloster Attel und die ehemalige Heil- und Pflegeanstalt Gabersee verwandelten sich für einige Jahre in selbstverwaltete jüdische Enklaven mit eigenen Schulen, Kindergärten und Sportvereinen. Es wurden eine Synagoge, eine Jeschiwa (Jüdische Religionshochschule), eine Mikwe (Ritualbad) und eine koschere Küche eingerichtet.

Dieses spannende Kapitel der deutschen Regionalgeschichte wurde bislang nicht erforscht und dokumentiert – weder in Geschichtsbüchern noch in Heimatzeitungen oder Chroniken. Auf Grundlage langjähriger Recherchen in nationalen und internationalen Archiven gelang es den Autoren, die vergessene Geschichte der jüdischen „Wartesäle“ in Wasserburg zu rekonstruieren.

Aktualisiert: 2023-06-28

> findR *

Zwischen 1946 und 1950 wurde Wasserburg am Inn zum Zufluchtsort für bis zu 2.500 Überlebende der Shoa aus Polen, Ungarn, Rumänien und der Tschechoslowakei. Die Menschen warteten auf eine Auswanderung nach Palästina/Israel oder Übersee. Das Kloster Attel und die ehemalige Heil- und Pflegeanstalt Gabersee verwandelten sich für einige Jahre in selbstverwaltete jüdische Enklaven mit eigenen Schulen, Kindergärten und Sportvereinen. Es wurden eine Synagoge, eine Jeschiwa (Jüdische Religionshochschule), eine Mikwe (Ritualbad) und eine koschere Küche eingerichtet.

Dieses spannende Kapitel der deutschen Regionalgeschichte wurde bislang nicht erforscht und dokumentiert – weder in Geschichtsbüchern noch in Heimatzeitungen oder Chroniken. Auf Grundlage langjähriger Recherchen in nationalen und internationalen Archiven gelang es den Autoren, die vergessene Geschichte der jüdischen „Wartesäle“ in Wasserburg zu rekonstruieren.

Aktualisiert: 2023-06-28

> findR *

Zwischen 1946 und 1950 wurde Wasserburg am Inn zum Zufluchtsort für bis zu 2.500 Überlebende der Shoa aus Polen, Ungarn, Rumänien und der Tschechoslowakei. Die Menschen warteten auf eine Auswanderung nach Palästina/Israel oder Übersee. Das Kloster Attel und die ehemalige Heil- und Pflegeanstalt Gabersee verwandelten sich für einige Jahre in selbstverwaltete jüdische Enklaven mit eigenen Schulen, Kindergärten und Sportvereinen. Es wurden eine Synagoge, eine Jeschiwa (Jüdische Religionshochschule), eine Mikwe (Ritualbad) und eine koschere Küche eingerichtet.

Dieses spannende Kapitel der deutschen Regionalgeschichte wurde bislang nicht erforscht und dokumentiert – weder in Geschichtsbüchern noch in Heimatzeitungen oder Chroniken. Auf Grundlage langjähriger Recherchen in nationalen und internationalen Archiven gelang es den Autoren, die vergessene Geschichte der jüdischen „Wartesäle“ in Wasserburg zu rekonstruieren.

Aktualisiert: 2023-06-28

> findR *

Erinnerung an nationalsozialistische Verbrechen im digitalen Raum: Reflexionen, Experimente und Erfahrungen von Gedenkstätten.

Welche Chancen und Herausforderungen bieten digitale Transformationsprozesse für die Gedenkstättenarbeit im 21. Jahrhundert? Im vorliegenden Heft werden Fragen, Ansätze und Konzepte dazu vorgestellt. Damit soll ein Beitrag zur aktiven Gestaltung der neuen Hybridität geleistet werden, die aus dem Zusammenwirken von Gedenkstätten an historischen Tatorten des Nationalsozialismus und den digitalen Welten entsteht. Diskutiert werden sowohl Rahmenbedingungen des digitalen Transformationsprozesses im Zusammenspiel von digitalen Medien und historischem Lernen als auch Repräsentationen des Holocausts in VR- und Computerspielwelten. Zudem stellt das Heft konkrete Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der Gedenkstätten vor, etwa Crowdsourcing-Kampagnen und verschiedenste interaktive Elemente in Ausstellungen. Von einer (Un-)Angemessenheit von »Selfies« bis hin zur Entwicklung eines partizipativen Gedächtnisses werden die Möglichkeiten von Social Media gerade im Bildungsbereich thematisiert.

Mit Beiträgen von Henning Borggräfe, Tobias Ebbrecht-Hartmann, Karola Fings, Swenja Granzow-Rauwald, Christian Günther, Natascha Höhn, Steffi de Jong, Juhi Kulshrestha, Thomas Lutz, Mykola Makhortykh, Alexandra Reuter, Jan Schenck, Pia Schlechter, Martina Staats, Roberto Ulloa, Aleksandra Urman und Felix Zimmermann.

Aktualisiert: 2023-06-23

> findR *

Erinnerung an nationalsozialistische Verbrechen im digitalen Raum: Reflexionen, Experimente und Erfahrungen von Gedenkstätten.

Welche Chancen und Herausforderungen bieten digitale Transformationsprozesse für die Gedenkstättenarbeit im 21. Jahrhundert? Im vorliegenden Heft werden Fragen, Ansätze und Konzepte dazu vorgestellt. Damit soll ein Beitrag zur aktiven Gestaltung der neuen Hybridität geleistet werden, die aus dem Zusammenwirken von Gedenkstätten an historischen Tatorten des Nationalsozialismus und den digitalen Welten entsteht. Diskutiert werden sowohl Rahmenbedingungen des digitalen Transformationsprozesses im Zusammenspiel von digitalen Medien und historischem Lernen als auch Repräsentationen des Holocausts in VR- und Computerspielwelten. Zudem stellt das Heft konkrete Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der Gedenkstätten vor, etwa Crowdsourcing-Kampagnen und verschiedenste interaktive Elemente in Ausstellungen. Von einer (Un-)Angemessenheit von »Selfies« bis hin zur Entwicklung eines partizipativen Gedächtnisses werden die Möglichkeiten von Social Media gerade im Bildungsbereich thematisiert.

Mit Beiträgen von Henning Borggräfe, Tobias Ebbrecht-Hartmann, Karola Fings, Swenja Granzow-Rauwald, Christian Günther, Natascha Höhn, Steffi de Jong, Juhi Kulshrestha, Thomas Lutz, Mykola Makhortykh, Alexandra Reuter, Jan Schenck, Pia Schlechter, Martina Staats, Roberto Ulloa, Aleksandra Urman und Felix Zimmermann.

Aktualisiert: 2023-06-23

> findR *

Erinnerung an nationalsozialistische Verbrechen im digitalen Raum: Reflexionen, Experimente und Erfahrungen von Gedenkstätten.

Welche Chancen und Herausforderungen bieten digitale Transformationsprozesse für die Gedenkstättenarbeit im 21. Jahrhundert? Im vorliegenden Heft werden Fragen, Ansätze und Konzepte dazu vorgestellt. Damit soll ein Beitrag zur aktiven Gestaltung der neuen Hybridität geleistet werden, die aus dem Zusammenwirken von Gedenkstätten an historischen Tatorten des Nationalsozialismus und den digitalen Welten entsteht. Diskutiert werden sowohl Rahmenbedingungen des digitalen Transformationsprozesses im Zusammenspiel von digitalen Medien und historischem Lernen als auch Repräsentationen des Holocausts in VR- und Computerspielwelten. Zudem stellt das Heft konkrete Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der Gedenkstätten vor, etwa Crowdsourcing-Kampagnen und verschiedenste interaktive Elemente in Ausstellungen. Von einer (Un-)Angemessenheit von »Selfies« bis hin zur Entwicklung eines partizipativen Gedächtnisses werden die Möglichkeiten von Social Media gerade im Bildungsbereich thematisiert.

Mit Beiträgen von Henning Borggräfe, Tobias Ebbrecht-Hartmann, Karola Fings, Swenja Granzow-Rauwald, Christian Günther, Natascha Höhn, Steffi de Jong, Juhi Kulshrestha, Thomas Lutz, Mykola Makhortykh, Alexandra Reuter, Jan Schenck, Pia Schlechter, Martina Staats, Roberto Ulloa, Aleksandra Urman und Felix Zimmermann.

Aktualisiert: 2023-06-23

> findR *

Erinnerung an nationalsozialistische Verbrechen im digitalen Raum: Reflexionen, Experimente und Erfahrungen von Gedenkstätten.

Welche Chancen und Herausforderungen bieten digitale Transformationsprozesse für die Gedenkstättenarbeit im 21. Jahrhundert? Im vorliegenden Heft werden Fragen, Ansätze und Konzepte dazu vorgestellt. Damit soll ein Beitrag zur aktiven Gestaltung der neuen Hybridität geleistet werden, die aus dem Zusammenwirken von Gedenkstätten an historischen Tatorten des Nationalsozialismus und den digitalen Welten entsteht. Diskutiert werden sowohl Rahmenbedingungen des digitalen Transformationsprozesses im Zusammenspiel von digitalen Medien und historischem Lernen als auch Repräsentationen des Holocausts in VR- und Computerspielwelten. Zudem stellt das Heft konkrete Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der Gedenkstätten vor, etwa Crowdsourcing-Kampagnen und verschiedenste interaktive Elemente in Ausstellungen. Von einer (Un-)Angemessenheit von »Selfies« bis hin zur Entwicklung eines partizipativen Gedächtnisses werden die Möglichkeiten von Social Media gerade im Bildungsbereich thematisiert.

Mit Beiträgen von Henning Borggräfe, Tobias Ebbrecht-Hartmann, Karola Fings, Swenja Granzow-Rauwald, Christian Günther, Natascha Höhn, Steffi de Jong, Juhi Kulshrestha, Thomas Lutz, Mykola Makhortykh, Alexandra Reuter, Jan Schenck, Pia Schlechter, Martina Staats, Roberto Ulloa, Aleksandra Urman und Felix Zimmermann.

Aktualisiert: 2023-06-23

> findR *

Erinnerung an nationalsozialistische Verbrechen im digitalen Raum: Reflexionen, Experimente und Erfahrungen von Gedenkstätten.

Welche Chancen und Herausforderungen bieten digitale Transformationsprozesse für die Gedenkstättenarbeit im 21. Jahrhundert? Im vorliegenden Heft werden Fragen, Ansätze und Konzepte dazu vorgestellt. Damit soll ein Beitrag zur aktiven Gestaltung der neuen Hybridität geleistet werden, die aus dem Zusammenwirken von Gedenkstätten an historischen Tatorten des Nationalsozialismus und den digitalen Welten entsteht. Diskutiert werden sowohl Rahmenbedingungen des digitalen Transformationsprozesses im Zusammenspiel von digitalen Medien und historischem Lernen als auch Repräsentationen des Holocausts in VR- und Computerspielwelten. Zudem stellt das Heft konkrete Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der Gedenkstätten vor, etwa Crowdsourcing-Kampagnen und verschiedenste interaktive Elemente in Ausstellungen. Von einer (Un-)Angemessenheit von »Selfies« bis hin zur Entwicklung eines partizipativen Gedächtnisses werden die Möglichkeiten von Social Media gerade im Bildungsbereich thematisiert.

Mit Beiträgen von Henning Borggräfe, Tobias Ebbrecht-Hartmann, Karola Fings, Swenja Granzow-Rauwald, Christian Günther, Natascha Höhn, Steffi de Jong, Juhi Kulshrestha, Thomas Lutz, Mykola Makhortykh, Alexandra Reuter, Jan Schenck, Pia Schlechter, Martina Staats, Roberto Ulloa, Aleksandra Urman und Felix Zimmermann.

Aktualisiert: 2023-06-23

> findR *

Erinnerung an nationalsozialistische Verbrechen im digitalen Raum: Reflexionen, Experimente und Erfahrungen von Gedenkstätten.

Welche Chancen und Herausforderungen bieten digitale Transformationsprozesse für die Gedenkstättenarbeit im 21. Jahrhundert? Im vorliegenden Heft werden Fragen, Ansätze und Konzepte dazu vorgestellt. Damit soll ein Beitrag zur aktiven Gestaltung der neuen Hybridität geleistet werden, die aus dem Zusammenwirken von Gedenkstätten an historischen Tatorten des Nationalsozialismus und den digitalen Welten entsteht. Diskutiert werden sowohl Rahmenbedingungen des digitalen Transformationsprozesses im Zusammenspiel von digitalen Medien und historischem Lernen als auch Repräsentationen des Holocausts in VR- und Computerspielwelten. Zudem stellt das Heft konkrete Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der Gedenkstätten vor, etwa Crowdsourcing-Kampagnen und verschiedenste interaktive Elemente in Ausstellungen. Von einer (Un-)Angemessenheit von »Selfies« bis hin zur Entwicklung eines partizipativen Gedächtnisses werden die Möglichkeiten von Social Media gerade im Bildungsbereich thematisiert.

Mit Beiträgen von Henning Borggräfe, Tobias Ebbrecht-Hartmann, Karola Fings, Swenja Granzow-Rauwald, Christian Günther, Natascha Höhn, Steffi de Jong, Juhi Kulshrestha, Thomas Lutz, Mykola Makhortykh, Alexandra Reuter, Jan Schenck, Pia Schlechter, Martina Staats, Roberto Ulloa, Aleksandra Urman und Felix Zimmermann.

Aktualisiert: 2023-06-23

> findR *

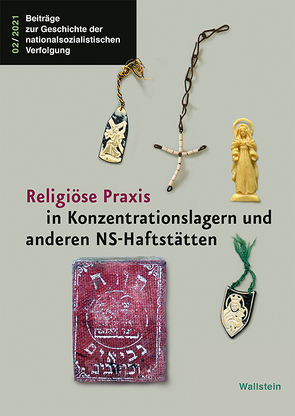

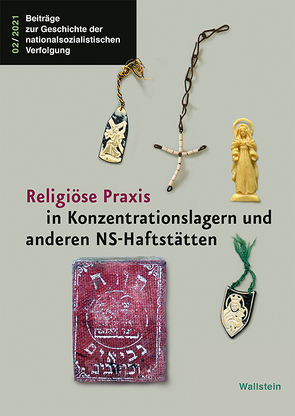

Wissenschaftliche Beiträge zur religiösen Praxis und Gefangenenfürsorge in NS-Haftstätten sowie zu Erinnerungskultur und Rezeptionsgeschichte.

Das religiöse Handeln und seine Bedeutung für die Häftlinge in den Konzentrationslagern und anderen NS-Haftstätten ist bisher wenig erforscht. In der öffentlichen Wahrnehmung erscheint das religiöse Leben in den nationalsozialistischen Lagern oft in unhistorisch idealisierender Weise als heroisches Widerstandshandeln.

In diesem Heft wird ein differenzierterer Blick auf diese Thematik geworfen. So werden die Handlungsspielräume für die religiöse Praxis jüdischer wie christlicher Häftlinge in Konzentrations- und Kriegsgefangenenlagern sowie Gefängnissen ausgelotet und es wird der Frage nachgegangen, wie die Lebensbedingungen in diesen Lagern religiöses Handeln prägten und veränderten.

Darüber hinaus werden Formen religiös motivierter Gefangenenfürsorge dargestellt und analysiert. Weitere Aufsätze widmen sich rezeptionsgeschichtlichen Fragestellungen.

Mit Beiträgen von Sabine Arend, Judith Tylor Baumel-Schwartz, Falk Bersch, Andreas Ehresmann, Ulrike Löffler, Sebastian Musch, Ulrich Prehn, Thomas Rahe, Kerstin Schwenke, Markus Seemann, Jörg Skriebeleit und Jim Tobias.

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

Zwischen 1946 und 1950 wurde Wasserburg am Inn zum Zufluchtsort für bis zu 2.500 Überlebende der Shoa aus Polen, Ungarn, Rumänien und der Tschechoslowakei. Die Menschen warteten auf eine Auswanderung nach Palästina/Israel oder Übersee. Das Kloster Attel und die ehemalige Heil- und Pflegeanstalt Gabersee verwandelten sich für einige Jahre in selbstverwaltete jüdische Enklaven mit eigenen Schulen, Kindergärten und Sportvereinen. Es wurden eine Synagoge, eine Jeschiwa (Jüdische Religionshochschule), eine Mikwe (Ritualbad) und eine koschere Küche eingerichtet.

Dieses spannende Kapitel der deutschen Regionalgeschichte wurde bislang nicht erforscht und dokumentiert – weder in Geschichtsbüchern noch in Heimatzeitungen oder Chroniken. Auf Grundlage langjähriger Recherchen in nationalen und internationalen Archiven gelang es den Autoren, die vergessene Geschichte der jüdischen „Wartesäle“ in Wasserburg zu rekonstruieren.

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

Aktualisiert: 2023-06-05

> findR *

Bergen-Belsen war zwischen 1940 und 1950 ein Ort der Verfolgung und des Massensterbens, des Überlebens und des Neuanfangs. Die in diesem Band versammelten Forschungsarbeiten beleuchten in Fallstudien die Funktionsveränderungen des Lagerortes.

Es war das einzige der KZ-Hauptlager im Reichsgebiet, in dem Juden für lange Zeit die größte Häftlingsgruppe bildeten. In der Schlussphase des NS-Regimes wurde Bergen-Belsen zu einem Auffang- und Sterbelager. Nach der Befreiung entwickelte sich aus dem in unmittelbarer Nähe entstandenen Camp für polnische und jüdische Displaced Persons das größte jüdische DP-Camp im Nachkriegsdeutschland. Bereits unmittelbar nach dem Krieg begann die Verwandlung des Lagergeländes in einen Erinnerungsort.

Das Spektrum der Beiträge reicht von Darstellungen einzelner Häftlingsgruppen und Lagerteile des Konzentrationslagers über Gruppenbildungen und religiös-kulturelle Konstellationen im DP-Camp Bergen-Belsen bis hin zur Strafverfolgung und den Anfängen der Erinnerungskultur.

Aus dem Inhalt:

Stephanie Billib: Das Ungarnlager im Konzentrationslager Bergen-Belsen Dezember 1944 bis April 1945

Thomas Rahe: Die »Kasztner-Gruppe« im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Soziale Struktur, Lebensbedingungen und Verhaltensformen

Diana Gring: Zwischen »Familie im Lager« und »Lagerfamilie«. Kinder und ihre familiären Beziehungen in Videointerviews mit Child Survivors des Konzentrationslagers Bergen-Belsen

Juliane Hummel: Zur Baugeschichte des Lagers Bergen-Belsen

Thomas Kubetzky: Fahrten ins Ungewisse. Räumungstransporte aus Bergen-Belsen

Rainer Schulze: Immediate Images. British Narratives of the Liberation of Bergen-Belsen, spring/summer 1945

John Cramer: Der erste Bergen-Belsen-Prozess in Lüneburg 1945

Karl Liedke/Christian Römmer: Das polnische DP-Camp Bergen-Belsen

Katja Seybold: Das jüdische DP-Camp Bergen-Belsen. Gruppenbildung innerhalb einer Schicksalsgemeinschaft

Henri Lustiger-Thaler: Ultra Orthodox Memory in the Bergen-Belsen Displaced Persons Camp

Thomas Rahe: Kultur im jüdischen DP-Camp Bergen-Belsen. Bedingungen und Strukturen

Janine Doerry: Die Amicale de Bergen-Belsen in Frankreich. Ein Überlebendenverband im Spiegel seines Bulletins 1945-1947

Martina Staats: Die Anfänge der Gedenkstätte Bergen-Belsen 1945-1946

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Erinnerung an nationalsozialistische Verbrechen im digitalen Raum: Reflexionen, Experimente und Erfahrungen von Gedenkstätten.

Welche Chancen und Herausforderungen bieten digitale Transformationsprozesse für die Gedenkstättenarbeit im 21. Jahrhundert? Im vorliegenden Heft werden Fragen, Ansätze und Konzepte dazu vorgestellt. Damit soll ein Beitrag zur aktiven Gestaltung der neuen Hybridität geleistet werden, die aus dem Zusammenwirken von Gedenkstätten an historischen Tatorten des Nationalsozialismus und den digitalen Welten entsteht. Diskutiert werden sowohl Rahmenbedingungen des digitalen Transformationsprozesses im Zusammenspiel von digitalen Medien und historischem Lernen als auch Repräsentationen des Holocausts in VR- und Computerspielwelten. Zudem stellt das Heft konkrete Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der Gedenkstätten vor, etwa Crowdsourcing-Kampagnen und verschiedenste interaktive Elemente in Ausstellungen. Von einer (Un-)Angemessenheit von »Selfies« bis hin zur Entwicklung eines partizipativen Gedächtnisses werden die Möglichkeiten von Social Media gerade im Bildungsbereich thematisiert.

Mit Beiträgen von Henning Borggräfe, Tobias Ebbrecht-Hartmann, Karola Fings, Swenja Granzow-Rauwald, Christian Günther, Natascha Höhn, Steffi de Jong, Juhi Kulshrestha, Thomas Lutz, Mykola Makhortykh, Alexandra Reuter, Jan Schenck, Pia Schlechter, Martina Staats, Roberto Ulloa, Aleksandra Urman und Felix Zimmermann.

Aktualisiert: 2023-05-23

> findR *

Erinnerung an nationalsozialistische Verbrechen im digitalen Raum: Reflexionen, Experimente und Erfahrungen von Gedenkstätten.

Welche Chancen und Herausforderungen bieten digitale Transformationsprozesse für die Gedenkstättenarbeit im 21. Jahrhundert? Im vorliegenden Heft werden Fragen, Ansätze und Konzepte dazu vorgestellt. Damit soll ein Beitrag zur aktiven Gestaltung der neuen Hybridität geleistet werden, die aus dem Zusammenwirken von Gedenkstätten an historischen Tatorten des Nationalsozialismus und den digitalen Welten entsteht. Diskutiert werden sowohl Rahmenbedingungen des digitalen Transformationsprozesses im Zusammenspiel von digitalen Medien und historischem Lernen als auch Repräsentationen des Holocausts in VR- und Computerspielwelten. Zudem stellt das Heft konkrete Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der Gedenkstätten vor, etwa Crowdsourcing-Kampagnen und verschiedenste interaktive Elemente in Ausstellungen. Von einer (Un-)Angemessenheit von »Selfies« bis hin zur Entwicklung eines partizipativen Gedächtnisses werden die Möglichkeiten von Social Media gerade im Bildungsbereich thematisiert.

Mit Beiträgen von Henning Borggräfe, Tobias Ebbrecht-Hartmann, Karola Fings, Swenja Granzow-Rauwald, Christian Günther, Natascha Höhn, Steffi de Jong, Juhi Kulshrestha, Thomas Lutz, Mykola Makhortykh, Alexandra Reuter, Jan Schenck, Pia Schlechter, Martina Staats, Roberto Ulloa, Aleksandra Urman und Felix Zimmermann.

Aktualisiert: 2023-05-23

> findR *

Bergen-Belsen war zwischen 1940 und 1950 ein Ort der Verfolgung und des Massensterbens, des Überlebens und des Neuanfangs. Die in diesem Band versammelten Forschungsarbeiten beleuchten in Fallstudien die Funktionsveränderungen des Lagerortes.

Es war das einzige der KZ-Hauptlager im Reichsgebiet, in dem Juden für lange Zeit die größte Häftlingsgruppe bildeten. In der Schlussphase des NS-Regimes wurde Bergen-Belsen zu einem Auffang- und Sterbelager. Nach der Befreiung entwickelte sich aus dem in unmittelbarer Nähe entstandenen Camp für polnische und jüdische Displaced Persons das größte jüdische DP-Camp im Nachkriegsdeutschland. Bereits unmittelbar nach dem Krieg begann die Verwandlung des Lagergeländes in einen Erinnerungsort.

Das Spektrum der Beiträge reicht von Darstellungen einzelner Häftlingsgruppen und Lagerteile des Konzentrationslagers über Gruppenbildungen und religiös-kulturelle Konstellationen im DP-Camp Bergen-Belsen bis hin zur Strafverfolgung und den Anfängen der Erinnerungskultur.

Aus dem Inhalt:

Stephanie Billib: Das Ungarnlager im Konzentrationslager Bergen-Belsen Dezember 1944 bis April 1945

Thomas Rahe: Die »Kasztner-Gruppe« im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Soziale Struktur, Lebensbedingungen und Verhaltensformen

Diana Gring: Zwischen »Familie im Lager« und »Lagerfamilie«. Kinder und ihre familiären Beziehungen in Videointerviews mit Child Survivors des Konzentrationslagers Bergen-Belsen

Juliane Hummel: Zur Baugeschichte des Lagers Bergen-Belsen

Thomas Kubetzky: Fahrten ins Ungewisse. Räumungstransporte aus Bergen-Belsen

Rainer Schulze: Immediate Images. British Narratives of the Liberation of Bergen-Belsen, spring/summer 1945

John Cramer: Der erste Bergen-Belsen-Prozess in Lüneburg 1945

Karl Liedke/Christian Römmer: Das polnische DP-Camp Bergen-Belsen

Katja Seybold: Das jüdische DP-Camp Bergen-Belsen. Gruppenbildung innerhalb einer Schicksalsgemeinschaft

Henri Lustiger-Thaler: Ultra Orthodox Memory in the Bergen-Belsen Displaced Persons Camp

Thomas Rahe: Kultur im jüdischen DP-Camp Bergen-Belsen. Bedingungen und Strukturen

Janine Doerry: Die Amicale de Bergen-Belsen in Frankreich. Ein Überlebendenverband im Spiegel seines Bulletins 1945-1947

Martina Staats: Die Anfänge der Gedenkstätte Bergen-Belsen 1945-1946

Aktualisiert: 2023-05-19

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Bücher zum Thema DP Camp

Sie suchen ein Buch über DP Camp? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum

Thema DP Camp. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr

hat zahlreiche Bücher zum Thema DP Camp im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das

passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das

Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche

Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema DP Camp einfach online und lassen Sie es sich bequem nach

Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.

DP Camp - Große Auswahl Bücher bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum

Thema DP Camp, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche

Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl

Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie

unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien

zu finden. Unter DP Camp und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung

thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.

Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem

zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu

studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.