Die Speziallager des sowjetischen Geheimdienstes in der SBZ und DDR – ein tabuisiertes und verdrängtes Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte.

Am 17. Januar 1950 wurde im Neuen Deutschland die Auflösung von Lagern bekannt gegeben, die es offiziell gar nicht gab: die Speziallager des sowjetischen Geheimdienstes. Schätzungsweise 154 000 Deutsche waren seit 1945 in der SBZ und frühen DDR unter Bedingungen gefangen gehalten worden, die ein Drittel von ihnen nicht überlebte.

Bettina Greiner untersucht die Selbstorganisation der Gefangenen und ihre internen, meist gewaltsamen Konflikte. Sie beleuchtet ebenfalls den Alltag im Lager, der von Hunger und Untätigkeit geprägt war.

Schließlich fragt sie, weshalb den Opfern stalinistischer Verfolgung noch heute die gesellschaftliche Anerkennung versagt bleibt. Anhand der Hafterinnerungen zeigt sie, wie schwierig es ist , gebrochene Biografien zu erzählen und in ihrer Ambivalenz zu akzeptieren – wer einmal Täter war, kann kein Opfer sein, und umgekehrt.

Aktualisiert: 2023-07-01

> findR *

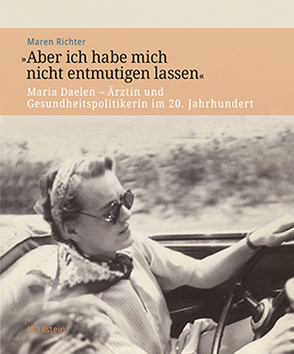

Biographie über eine außergewöhnliche Frau, emanzipierte Ärztin und erfolgreiche Gesundheitspolitikerin in einer männerdominierten Welt.

Emanzipierte Frau im Berlin der 1920er Jahre, Ärztin im Widerstand, Lebenspartnerin des Dirigenten Wilhelm Furtwängler und erfolgreiche Gesundheitspolitikerin auf internationalem Parkett: Maria Daelen (1903 -1993) war eine selbstbewusste und starke Frau des 20. Jahrhunderts, die mit ihrer Persönlichkeit die Menschen in ihren Bann zog. Anhand von faszinierenden Fotografien aus ihrem Leben und bisher unveröffentlichten Quellen wie dem Briefwechsel mit Wilhelm Furtwängler gibt Maren Richter wissenschaftlich fundierte und gleichzeitig persönliche Einblicke in den Lebensweg einer Frau, die sich stets in einer männerdominierten Berufswelt durchsetzen musste. Bereits in den 1930er Jahren war sie als Ärztin selbstständig. Später stellte sie sich mutig hinter die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944. Sie war eine der wenigen Frauen im Bundesministerium des Innern der 1950er und 1960er Jahre und führte als Delegierte im Europarat und in der WHO die Deutschen nach jahrelanger Isolation wieder zurück in die internationale Gesundheitspolitik. Maren Richter ermöglicht einen besonderen Blick auf die historischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts aus der Perspektive einer fast vergessenen, außergewöhnlichen Frau.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Beat und Hippies, »Twen« und »Konkret«, lange Haare und Plattenspieler waren Material und zugleich Ausformungen eines oftmals politisch aufgeladenen jugendkulturellen Aufbruchs, der dramatische Konflikte um das Selbstverständnis der Bundesrepublik auslöste, aber zugleich ihre Modernisierung von unten vorantrieb.

Der gesellschaftliche Wandel in den 1960er Jahren wurde besonders stark von einer jugendlich geprägten Massenkultur vorangetrieben, die sich seit den späten 1950er Jahren herausbildete und häufig polarisierend wirkte. Jazzbands, der Star-Club, Zeitschriften wie »Twen« und »Konkret«, Rundfunksendungen wie Radio Bremens Beat Club, die Folk- und Underground-Festivals auf der Burg Waldeck und die Essener Songtage von 1968, »Gammler«, Wohngemeinschaften und Jugendzentren waren Kristallisationsformen dieser neuartigen Jugendkultur, die durch den materiellen Besserstellungsschub der Konsumgesellschaft ermöglicht wurde und in der Bundesrepublik mehr als in anderen europäischen Gesellschaften gleichzeitig von politischen Visionen und Konflikten geprägt war. Die stärkste symbolische Verdichtung fand diese widersprüchliche Symbiose in dem Signum »1968«.

Detlef Siegfried untersucht Bedingungsfaktoren und Dynamiken in der Entstehung und Ausbreitung der zwischen Pop und Politik oszillierenden westdeutschen Jugendkultur in den langen 1960er Jahren zwischen 1958 und 1973. Im Mittelpunkt stehen Akteure und Orte, Gegenstände und Medien. Damit treten Trägergruppen, Richtungen, Verläufe und Ausformungen jenes Wertewandels, der die Kontur der Bundesrepublik nachhaltig prägte, deutlicher als bisher hervor.

Gut zehn Jahre nach der Erstpublikation erscheint dieses Standardwerk der Popgeschichte in einer mit einem Vorwort versehenen Studienausgabe.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Beat und Hippies, »Twen« und »Konkret«, lange Haare und Plattenspieler waren Material und zugleich Ausformungen eines oftmals politisch aufgeladenen jugendkulturellen Aufbruchs, der dramatische Konflikte um das Selbstverständnis der Bundesrepublik auslöste, aber zugleich ihre Modernisierung von unten vorantrieb.

Der gesellschaftliche Wandel in den 1960er Jahren wurde besonders stark von einer jugendlich geprägten Massenkultur vorangetrieben, die sich seit den späten 1950er Jahren herausbildete und häufig polarisierend wirkte. Jazzbands, der Star-Club, Zeitschriften wie »Twen« und »Konkret«, Rundfunksendungen wie Radio Bremens Beat Club, die Folk- und Underground-Festivals auf der Burg Waldeck und die Essener Songtage von 1968, »Gammler«, Wohngemeinschaften und Jugendzentren waren Kristallisationsformen dieser neuartigen Jugendkultur, die durch den materiellen Besserstellungsschub der Konsumgesellschaft ermöglicht wurde und in der Bundesrepublik mehr als in anderen europäischen Gesellschaften gleichzeitig von politischen Visionen und Konflikten geprägt war. Die stärkste symbolische Verdichtung fand diese widersprüchliche Symbiose in dem Signum »1968«.

Detlef Siegfried untersucht Bedingungsfaktoren und Dynamiken in der Entstehung und Ausbreitung der zwischen Pop und Politik oszillierenden westdeutschen Jugendkultur in den langen 1960er Jahren zwischen 1958 und 1973. Im Mittelpunkt stehen Akteure und Orte, Gegenstände und Medien. Damit treten Trägergruppen, Richtungen, Verläufe und Ausformungen jenes Wertewandels, der die Kontur der Bundesrepublik nachhaltig prägte, deutlicher als bisher hervor.

Gut zehn Jahre nach der Erstpublikation erscheint dieses Standardwerk der Popgeschichte in einer mit einem Vorwort versehenen Studienausgabe.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Beat und Hippies, »Twen« und »Konkret«, lange Haare und Plattenspieler waren Material und zugleich Ausformungen eines oftmals politisch aufgeladenen jugendkulturellen Aufbruchs, der dramatische Konflikte um das Selbstverständnis der Bundesrepublik auslöste, aber zugleich ihre Modernisierung von unten vorantrieb.

Der gesellschaftliche Wandel in den 1960er Jahren wurde besonders stark von einer jugendlich geprägten Massenkultur vorangetrieben, die sich seit den späten 1950er Jahren herausbildete und häufig polarisierend wirkte. Jazzbands, der Star-Club, Zeitschriften wie »Twen« und »Konkret«, Rundfunksendungen wie Radio Bremens Beat Club, die Folk- und Underground-Festivals auf der Burg Waldeck und die Essener Songtage von 1968, »Gammler«, Wohngemeinschaften und Jugendzentren waren Kristallisationsformen dieser neuartigen Jugendkultur, die durch den materiellen Besserstellungsschub der Konsumgesellschaft ermöglicht wurde und in der Bundesrepublik mehr als in anderen europäischen Gesellschaften gleichzeitig von politischen Visionen und Konflikten geprägt war. Die stärkste symbolische Verdichtung fand diese widersprüchliche Symbiose in dem Signum »1968«.

Detlef Siegfried untersucht Bedingungsfaktoren und Dynamiken in der Entstehung und Ausbreitung der zwischen Pop und Politik oszillierenden westdeutschen Jugendkultur in den langen 1960er Jahren zwischen 1958 und 1973. Im Mittelpunkt stehen Akteure und Orte, Gegenstände und Medien. Damit treten Trägergruppen, Richtungen, Verläufe und Ausformungen jenes Wertewandels, der die Kontur der Bundesrepublik nachhaltig prägte, deutlicher als bisher hervor.

Gut zehn Jahre nach der Erstpublikation erscheint dieses Standardwerk der Popgeschichte in einer mit einem Vorwort versehenen Studienausgabe.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Von Feinden zu Freunden? Eine Geschichte der US-Militärpräsenz in West-Berlin und der transatlantischen Beziehungen.

In den Nachkriegsjahren entstand eine Meistererzählung, die noch heute die Geschichte der Beziehungen zwischen West-Berlin und den USA prägt: Die sowjetische Blockade 1948/49 habe die USA zur wichtigsten »Schutzmacht« des bedrohten »Vorpostens der Freiheit« inmitten der DDR werden lassen. Aus den einstigen Feinden seien damals Freunde geworden, die erst abzogen, als ihre Mission 1989 /90 erfüllt war. Dieser linearen Erfolgsgeschichte stehen Bilder von Protesten gegen den Vietnamkrieg oder im Umfeld der Besuche des US-Präsidenten Ronald Reagan diametral entgegen.

Stefanie Eisenhuth fügt diese widersprüchlichen Elemente zu einer neuen Erzählung zusammen, die sowohl die Höhe- als auch die Tiefpunkte des transatlantischen Verhältnisses erörtert. Sie fragt nach der Wahrnehmung und Deutung der US-Militärpräsenz sowie nach den Bedingungen des deutsch-amerikanischen Zusammenlebens in einer Stadt, die eine räumliche Abgrenzung nur bedingt erlaubte und zudem von enormer symbolischer Bedeutung war. Sie analysiert Begegnungen auf offizieller und informeller Ebene, individuelle und inszenierte Freundschaftsbekundungen, organisierte Proteste und Konflikte in West- sowie in Ost-Berlin zwischen 1945 und 1994.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Von Feinden zu Freunden? Eine Geschichte der US-Militärpräsenz in West-Berlin und der transatlantischen Beziehungen.

In den Nachkriegsjahren entstand eine Meistererzählung, die noch heute die Geschichte der Beziehungen zwischen West-Berlin und den USA prägt: Die sowjetische Blockade 1948/49 habe die USA zur wichtigsten »Schutzmacht« des bedrohten »Vorpostens der Freiheit« inmitten der DDR werden lassen. Aus den einstigen Feinden seien damals Freunde geworden, die erst abzogen, als ihre Mission 1989 /90 erfüllt war. Dieser linearen Erfolgsgeschichte stehen Bilder von Protesten gegen den Vietnamkrieg oder im Umfeld der Besuche des US-Präsidenten Ronald Reagan diametral entgegen.

Stefanie Eisenhuth fügt diese widersprüchlichen Elemente zu einer neuen Erzählung zusammen, die sowohl die Höhe- als auch die Tiefpunkte des transatlantischen Verhältnisses erörtert. Sie fragt nach der Wahrnehmung und Deutung der US-Militärpräsenz sowie nach den Bedingungen des deutsch-amerikanischen Zusammenlebens in einer Stadt, die eine räumliche Abgrenzung nur bedingt erlaubte und zudem von enormer symbolischer Bedeutung war. Sie analysiert Begegnungen auf offizieller und informeller Ebene, individuelle und inszenierte Freundschaftsbekundungen, organisierte Proteste und Konflikte in West- sowie in Ost-Berlin zwischen 1945 und 1994.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Von Feinden zu Freunden? Eine Geschichte der US-Militärpräsenz in West-Berlin und der transatlantischen Beziehungen.

In den Nachkriegsjahren entstand eine Meistererzählung, die noch heute die Geschichte der Beziehungen zwischen West-Berlin und den USA prägt: Die sowjetische Blockade 1948/49 habe die USA zur wichtigsten »Schutzmacht« des bedrohten »Vorpostens der Freiheit« inmitten der DDR werden lassen. Aus den einstigen Feinden seien damals Freunde geworden, die erst abzogen, als ihre Mission 1989 /90 erfüllt war. Dieser linearen Erfolgsgeschichte stehen Bilder von Protesten gegen den Vietnamkrieg oder im Umfeld der Besuche des US-Präsidenten Ronald Reagan diametral entgegen.

Stefanie Eisenhuth fügt diese widersprüchlichen Elemente zu einer neuen Erzählung zusammen, die sowohl die Höhe- als auch die Tiefpunkte des transatlantischen Verhältnisses erörtert. Sie fragt nach der Wahrnehmung und Deutung der US-Militärpräsenz sowie nach den Bedingungen des deutsch-amerikanischen Zusammenlebens in einer Stadt, die eine räumliche Abgrenzung nur bedingt erlaubte und zudem von enormer symbolischer Bedeutung war. Sie analysiert Begegnungen auf offizieller und informeller Ebene, individuelle und inszenierte Freundschaftsbekundungen, organisierte Proteste und Konflikte in West- sowie in Ost-Berlin zwischen 1945 und 1994.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

„Uropa Bernd“ erzählt die Lebensgeschichte eines emsländischen Heuerlings aus Gersten.

In Interviewgesprächen werden unterschiedliche Lebensbereiche des „Landlosen“ zwischen und nach den grossen Kriegen des letzten Jahrhunderts wieder lebendig.

Die Erzählweise spürt dem Zeitgeist der Epoche und seiner Menschen aus den sogenannten „einfachen Verhältnissen“ des Emslandes empathisch nach und erlaubt so einen wohlwollenden Blick auf die Lebensleistung der damaligen Kriegskinder

Aktualisiert: 2023-07-01

> findR *

„Uropa Bernd“ erzählt die Lebensgeschichte eines emsländischen Heuerlings aus Gersten.

In Interviewgesprächen werden unterschiedliche Lebensbereiche des „Landlosen“ zwischen und nach den grossen Kriegen des letzten Jahrhunderts wieder lebendig.

Die Erzählweise spürt dem Zeitgeist der Epoche und seiner Menschen aus den sogenannten „einfachen Verhältnissen“ des Emslandes empathisch nach und erlaubt so einen wohlwollenden Blick auf die Lebensleistung der damaligen Kriegskinder

Aktualisiert: 2023-07-01

> findR *

„Uropa Bernd“ erzählt die Lebensgeschichte eines emsländischen Heuerlings aus Gersten.

In Interviewgesprächen werden unterschiedliche Lebensbereiche des „Landlosen“ zwischen und nach den grossen Kriegen des letzten Jahrhunderts wieder lebendig.

Die Erzählweise spürt dem Zeitgeist der Epoche und seiner Menschen aus den sogenannten „einfachen Verhältnissen“ des Emslandes empathisch nach und erlaubt so einen wohlwollenden Blick auf die Lebensleistung der damaligen Kriegskinder

Aktualisiert: 2023-07-01

> findR *

Für die einen ist ein halb gefülltes Glas Wasser halb leer. Für andere halb voll! Zu diesen Menschen gehörte Gerdi Herbig. Geboren in einer schweren Zeit erlebte sie das Ende des zweiten Weltkriegs und die harten Jahre der Nachkriegszeit in einem Umfeld, das sie für ihr ganzes Leben prägen sollte. Nie aufgeben und sich immer durchkämpfen. So lautete die Devise von Gerdi Herbig.

Mit ihrem Mann Erich schenkte ihr das Schicksal die große Liebe ihres Lebens und viele wunderbare Jahre in einem Tal des Glücks. Doch das Schicksal stellte Gerdi auch auf eine harte Probe. Schwere Krankheiten forderten ihren unbändigen Lebenswillen heraus. Gerdi stellte sich dieser Herausforderung und kämpfte sich eisern durch ein Tal der Tränen. Bis zu ihrem letzten Tag gab die tapfere Frau nie auf. Erst als ihre Kräfte erschöpft waren, verlor sie schließlich den letzten Kampf gegen den Tod. Die rührende Biografie von Gerdi Herbig beruht auf wahren Begebenheiten. Sie geht ans Herz und zeigt, wie hart das Leben zuschlagen kann. Aber sie macht auch Mut und lehrt uns, dass Aufgeben keine Option ist. Auch wenn uns Schicksalsschläge übel mitspielen.

Aktualisiert: 2023-07-01

> findR *

Für die einen ist ein halb gefülltes Glas Wasser halb leer. Für andere halb voll! Zu diesen Menschen gehörte Gerdi Herbig. Geboren in einer schweren Zeit erlebte sie das Ende des zweiten Weltkriegs und die harten Jahre der Nachkriegszeit in einem Umfeld, das sie für ihr ganzes Leben prägen sollte. Nie aufgeben und sich immer durchkämpfen. So lautete die Devise von Gerdi Herbig.

Mit ihrem Mann Erich schenkte ihr das Schicksal die große Liebe ihres Lebens und viele wunderbare Jahre in einem Tal des Glücks. Doch das Schicksal stellte Gerdi auch auf eine harte Probe. Schwere Krankheiten forderten ihren unbändigen Lebenswillen heraus. Gerdi stellte sich dieser Herausforderung und kämpfte sich eisern durch ein Tal der Tränen. Bis zu ihrem letzten Tag gab die tapfere Frau nie auf. Erst als ihre Kräfte erschöpft waren, verlor sie schließlich den letzten Kampf gegen den Tod. Die rührende Biografie von Gerdi Herbig beruht auf wahren Begebenheiten. Sie geht ans Herz und zeigt, wie hart das Leben zuschlagen kann. Aber sie macht auch Mut und lehrt uns, dass Aufgeben keine Option ist. Auch wenn uns Schicksalsschläge übel mitspielen.

Aktualisiert: 2023-07-01

> findR *

Für die einen ist ein halb gefülltes Glas Wasser halb leer. Für andere halb voll! Zu diesen Menschen gehörte Gerdi Herbig. Geboren in einer schweren Zeit erlebte sie das Ende des zweiten Weltkriegs und die harten Jahre der Nachkriegszeit in einem Umfeld, das sie für ihr ganzes Leben prägen sollte. Nie aufgeben und sich immer durchkämpfen. So lautete die Devise von Gerdi Herbig.

Mit ihrem Mann Erich schenkte ihr das Schicksal die große Liebe ihres Lebens und viele wunderbare Jahre in einem Tal des Glücks. Doch das Schicksal stellte Gerdi auch auf eine harte Probe. Schwere Krankheiten forderten ihren unbändigen Lebenswillen heraus. Gerdi stellte sich dieser Herausforderung und kämpfte sich eisern durch ein Tal der Tränen. Bis zu ihrem letzten Tag gab die tapfere Frau nie auf. Erst als ihre Kräfte erschöpft waren, verlor sie schließlich den letzten Kampf gegen den Tod. Die rührende Biografie von Gerdi Herbig beruht auf wahren Begebenheiten. Sie geht ans Herz und zeigt, wie hart das Leben zuschlagen kann. Aber sie macht auch Mut und lehrt uns, dass Aufgeben keine Option ist. Auch wenn uns Schicksalsschläge übel mitspielen.

Aktualisiert: 2023-07-01

> findR *

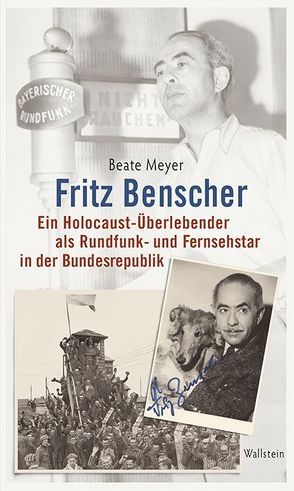

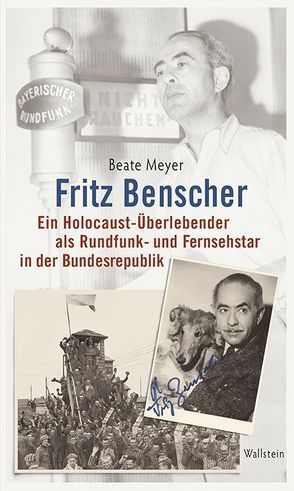

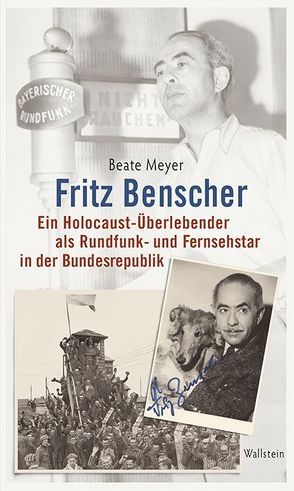

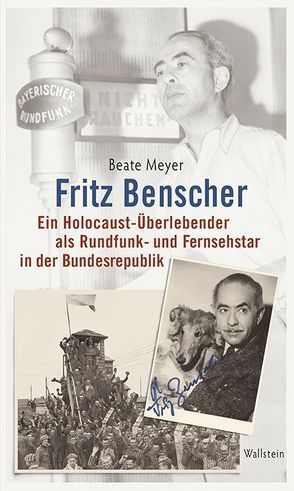

Jude, KZ-Überlebender, Linker, Hamburger in Bayern und trotzdem ein Publikumsliebling: der Schauspieler und Quizmaster Fritz Benscher.

»Leider hatte der »Führer« keine großen Sympathien für mich.« So umschrieb Fritz Benscher (1904-1970) die Jahre nach 1933 und seine Haft in Theresienstadt, Auschwitz und Dachau. Während der Weimarer Republik hatte Benscher erste Erfahrungen am Theater und beim jungen Rundfunk gesammelt. Nach der Befreiung wurde er Oberspielleiter bei Radio München, dem späteren Bayerischen Rundfunk. Mit bissigem Witz und Aufklärung über die Verbrechen des Nationalsozialismus verschrieb er sich der Reeducation seiner Landsleute. Später kämpfte er engagiert gegen die Wiederbewaffnung, ungeachtet der Sprechverbote und sonstiger Sanktionen, die über ihn verhängt wurden. Während konservative Politiker, kirchliche Würdenträger und Antisemiten Anstoß an seinen Beiträgen nahmen, liebte ihn die Mehrzahl seiner Hörerinnen und Hörer. In den 1960er Jahren setzte er seine Karriere unvermindert erfolgreich als Moderator, Quizmaster und Schauspieler im Fernsehen fort.

Beate Meyer erzählt die Lebensgeschichte Fritz Benschers und zeigt eine andere Geschichte der jungen Bundesrepublik, die mehr war als nur der biedere Adenauer-Staat.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Jude, KZ-Überlebender, Linker, Hamburger in Bayern und trotzdem ein Publikumsliebling: der Schauspieler und Quizmaster Fritz Benscher.

»Leider hatte der »Führer« keine großen Sympathien für mich.« So umschrieb Fritz Benscher (1904-1970) die Jahre nach 1933 und seine Haft in Theresienstadt, Auschwitz und Dachau. Während der Weimarer Republik hatte Benscher erste Erfahrungen am Theater und beim jungen Rundfunk gesammelt. Nach der Befreiung wurde er Oberspielleiter bei Radio München, dem späteren Bayerischen Rundfunk. Mit bissigem Witz und Aufklärung über die Verbrechen des Nationalsozialismus verschrieb er sich der Reeducation seiner Landsleute. Später kämpfte er engagiert gegen die Wiederbewaffnung, ungeachtet der Sprechverbote und sonstiger Sanktionen, die über ihn verhängt wurden. Während konservative Politiker, kirchliche Würdenträger und Antisemiten Anstoß an seinen Beiträgen nahmen, liebte ihn die Mehrzahl seiner Hörerinnen und Hörer. In den 1960er Jahren setzte er seine Karriere unvermindert erfolgreich als Moderator, Quizmaster und Schauspieler im Fernsehen fort.

Beate Meyer erzählt die Lebensgeschichte Fritz Benschers und zeigt eine andere Geschichte der jungen Bundesrepublik, die mehr war als nur der biedere Adenauer-Staat.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

"Auf dem Land", eine Nachkriegserzählung. "Schildkröten im Winter", eine Kindheitserinnerung. "Schafe", eine Art Liebesgeschichte aus Irland. Und 8 weitere Kurzgeschichten.

Aktualisiert: 2023-06-25

> findR *

Von Feinden zu Freunden? Eine Geschichte der US-Militärpräsenz in West-Berlin und der transatlantischen Beziehungen.

In den Nachkriegsjahren entstand eine Meistererzählung, die noch heute die Geschichte der Beziehungen zwischen West-Berlin und den USA prägt: Die sowjetische Blockade 1948/49 habe die USA zur wichtigsten »Schutzmacht« des bedrohten »Vorpostens der Freiheit« inmitten der DDR werden lassen. Aus den einstigen Feinden seien damals Freunde geworden, die erst abzogen, als ihre Mission 1989 /90 erfüllt war. Dieser linearen Erfolgsgeschichte stehen Bilder von Protesten gegen den Vietnamkrieg oder im Umfeld der Besuche des US-Präsidenten Ronald Reagan diametral entgegen.

Stefanie Eisenhuth fügt diese widersprüchlichen Elemente zu einer neuen Erzählung zusammen, die sowohl die Höhe- als auch die Tiefpunkte des transatlantischen Verhältnisses erörtert. Sie fragt nach der Wahrnehmung und Deutung der US-Militärpräsenz sowie nach den Bedingungen des deutsch-amerikanischen Zusammenlebens in einer Stadt, die eine räumliche Abgrenzung nur bedingt erlaubte und zudem von enormer symbolischer Bedeutung war. Sie analysiert Begegnungen auf offizieller und informeller Ebene, individuelle und inszenierte Freundschaftsbekundungen, organisierte Proteste und Konflikte in West- sowie in Ost-Berlin zwischen 1945 und 1994.

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

Von Feinden zu Freunden? Eine Geschichte der US-Militärpräsenz in West-Berlin und der transatlantischen Beziehungen.

In den Nachkriegsjahren entstand eine Meistererzählung, die noch heute die Geschichte der Beziehungen zwischen West-Berlin und den USA prägt: Die sowjetische Blockade 1948/49 habe die USA zur wichtigsten »Schutzmacht« des bedrohten »Vorpostens der Freiheit« inmitten der DDR werden lassen. Aus den einstigen Feinden seien damals Freunde geworden, die erst abzogen, als ihre Mission 1989 /90 erfüllt war. Dieser linearen Erfolgsgeschichte stehen Bilder von Protesten gegen den Vietnamkrieg oder im Umfeld der Besuche des US-Präsidenten Ronald Reagan diametral entgegen.

Stefanie Eisenhuth fügt diese widersprüchlichen Elemente zu einer neuen Erzählung zusammen, die sowohl die Höhe- als auch die Tiefpunkte des transatlantischen Verhältnisses erörtert. Sie fragt nach der Wahrnehmung und Deutung der US-Militärpräsenz sowie nach den Bedingungen des deutsch-amerikanischen Zusammenlebens in einer Stadt, die eine räumliche Abgrenzung nur bedingt erlaubte und zudem von enormer symbolischer Bedeutung war. Sie analysiert Begegnungen auf offizieller und informeller Ebene, individuelle und inszenierte Freundschaftsbekundungen, organisierte Proteste und Konflikte in West- sowie in Ost-Berlin zwischen 1945 und 1994.

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

Von Feinden zu Freunden? Eine Geschichte der US-Militärpräsenz in West-Berlin und der transatlantischen Beziehungen.

In den Nachkriegsjahren entstand eine Meistererzählung, die noch heute die Geschichte der Beziehungen zwischen West-Berlin und den USA prägt: Die sowjetische Blockade 1948/49 habe die USA zur wichtigsten »Schutzmacht« des bedrohten »Vorpostens der Freiheit« inmitten der DDR werden lassen. Aus den einstigen Feinden seien damals Freunde geworden, die erst abzogen, als ihre Mission 1989 /90 erfüllt war. Dieser linearen Erfolgsgeschichte stehen Bilder von Protesten gegen den Vietnamkrieg oder im Umfeld der Besuche des US-Präsidenten Ronald Reagan diametral entgegen.

Stefanie Eisenhuth fügt diese widersprüchlichen Elemente zu einer neuen Erzählung zusammen, die sowohl die Höhe- als auch die Tiefpunkte des transatlantischen Verhältnisses erörtert. Sie fragt nach der Wahrnehmung und Deutung der US-Militärpräsenz sowie nach den Bedingungen des deutsch-amerikanischen Zusammenlebens in einer Stadt, die eine räumliche Abgrenzung nur bedingt erlaubte und zudem von enormer symbolischer Bedeutung war. Sie analysiert Begegnungen auf offizieller und informeller Ebene, individuelle und inszenierte Freundschaftsbekundungen, organisierte Proteste und Konflikte in West- sowie in Ost-Berlin zwischen 1945 und 1994.

Aktualisiert: 2023-06-21

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Bücher zum Thema Nachkrieg

Sie suchen ein Buch über Nachkrieg? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum

Thema Nachkrieg. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr

hat zahlreiche Bücher zum Thema Nachkrieg im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das

passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das

Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche

Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema Nachkrieg einfach online und lassen Sie es sich bequem nach

Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.

Nachkrieg - Große Auswahl Bücher bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum

Thema Nachkrieg, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche

Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl

Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie

unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien

zu finden. Unter Nachkrieg und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung

thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.

Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem

zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu

studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.