Karl Kraus komponierte sein Hauptwerk "Die letzten Tage der Menschheit" als Mosaik unterschiedlichster Bilder aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, verbunden einzig und allein durch die schonungslose Offenlegung der Wirklichkeit. In seinen aus Zeitungsausschnitten, militärischen Tagesbefehlen, Gerichtsurteilen oder kommerziellen Anzeigen montierten Episoden blickt Kraus in Kanzleien wie in Kasernen, in Hinterhöfe wie in großbürgerliche Wohnungen, auf die Front wie in Lazarette.(Laufzeit: 3h 25)

Aktualisiert: 2023-07-01

> findR *

Einstimmung auf die schönste Zeit des JahresEine literarische Sammlung von acht Weihnachtsgeschichten und -gedichten großer Autorinnen und Autoren, gefühlvoll gelesen von Gert Heidenreich Sabine Kastius, Ulrich Noethen u. a.Enthält: »Die Legende von der Christrose« von Selma Lagerlöf; »Die richtige Mischung« von Ludwig Ganghofer; »Am Heiligen Abend einsam sein« von Herman Bang; »Großstadt-Weihnachten« (Gedicht) von Kurt Tucholsky; »Weihnacht« von Karl Kraus; »Winter auf dem Semmering« von Peter Altenberg; »Wintersportlegendchen« von Ödön von Horváth; »Ein Weihnachtsengel« von Walter BenjaminAnthologie mit Felix Manteuffel, Ulrich Noethen, Stefan Wilkening1h 15min

Aktualisiert: 2023-07-01

> findR *

Einstimmung auf die schönste Zeit des JahresEine literarische Sammlung von acht Weihnachtsgeschichten und -gedichten großer Autorinnen und Autoren, gefühlvoll gelesen von Gert Heidenreich Sabine Kastius, Ulrich Noethen u. a.Enthält: »Die Legende von der Christrose« von Selma Lagerlöf; »Die richtige Mischung« von Ludwig Ganghofer; »Am Heiligen Abend einsam sein« von Herman Bang; »Großstadt-Weihnachten« (Gedicht) von Kurt Tucholsky; »Weihnacht« von Karl Kraus; »Winter auf dem Semmering« von Peter Altenberg; »Wintersportlegendchen« von Ödön von Horváth; »Ein Weihnachtsengel« von Walter BenjaminAnthologie mit Felix Manteuffel, Ulrich Noethen, Stefan Wilkening1h 15min

Aktualisiert: 2023-07-01

> findR *

Einstimmung auf die schönste Zeit des JahresEine literarische Sammlung von acht Weihnachtsgeschichten und -gedichten großer Autorinnen und Autoren, gefühlvoll gelesen von Gert Heidenreich Sabine Kastius, Ulrich Noethen u. a.Enthält: »Die Legende von der Christrose« von Selma Lagerlöf; »Die richtige Mischung« von Ludwig Ganghofer; »Am Heiligen Abend einsam sein« von Herman Bang; »Großstadt-Weihnachten« (Gedicht) von Kurt Tucholsky; »Weihnacht« von Karl Kraus; »Winter auf dem Semmering« von Peter Altenberg; »Wintersportlegendchen« von Ödön von Horváth; »Ein Weihnachtsengel« von Walter BenjaminAnthologie mit Felix Manteuffel, Ulrich Noethen, Stefan Wilkening1h 15min

Aktualisiert: 2023-07-01

> findR *

Karl Kraus, der wohl unnachgiebigste und scharfzüngigste Beobachter seiner Zeit, ist eine der faszinierendsten Figuren im Literaturbetrieb des 20. Jahrhunderts. Mit der Gründung der Zeitschrift »Die Fackel« begann er 1899 in Wien eine beispiellose Karriere als Journalist und Kritiker, Dramatiker und Lyriker. Die einen verehrten ihn, die anderen hassten ihn leidenschaftlich – ihm jedoch ging es bei allem, was er schrieb, um die ethische Bildung, die sich besonders in der Sprache ausdrückt. Diese Ausgabe bietet eine breite Auswahl aus dem umfangreichen Werk des streitbaren österreichischen Sprachgenies.

Aktualisiert: 2023-07-01

> findR *

Karl Kraus, der wohl unnachgiebigste und scharfzüngigste Beobachter seiner Zeit, ist eine der faszinierendsten Figuren im Literaturbetrieb des 20. Jahrhunderts. Mit der Gründung der Zeitschrift »Die Fackel« begann er 1899 in Wien eine beispiellose Karriere als Journalist und Kritiker, Dramatiker und Lyriker. Die einen verehrten ihn, die anderen hassten ihn leidenschaftlich – ihm jedoch ging es bei allem, was er schrieb, um die ethische Bildung, die sich besonders in der Sprache ausdrückt. Diese Ausgabe bietet eine breite Auswahl aus dem umfangreichen Werk des streitbaren österreichischen Sprachgenies.

Aktualisiert: 2023-07-01

> findR *

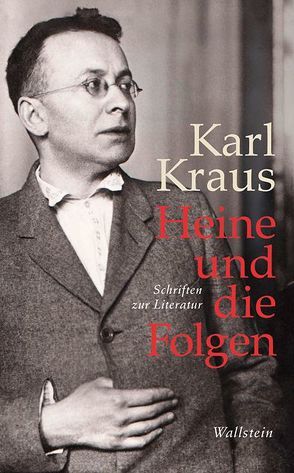

Die wichtigsten literaturkritischen Schriften von Karl Kraus in einem Band.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Die wichtigsten literaturkritischen Schriften von Karl Kraus in einem Band.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Die wichtigsten literaturkritischen Schriften von Karl Kraus in einem Band.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Einer der bewegendsten deutschen Briefe und seine Folgen.

Am 23. Mai 1920 findet Karl Kraus in der Wiener »Arbeiter-Zeitung« einen Brief Rosa Luxemburgs aus dem Breslauer Frauengefängnis. Sie beschreibt, wie sie durch die Gitter ihres Zellenfensters beobachtet, dass rumänische Büffel als Zugtiere von Soldaten bis aufs Blut geschlagen und gequält werden. Wenig später druckt er den Brief in der »Fackel« ab.

Als eine anonyme Briefschreiberin gegen die »larmoyante Beschreibung« dieses Briefes an Sonitschka Liebknecht protestiert, antwortet Karl Kraus mit einer vehementen Polemik, die Walter Benjamin 1931 ein »Bekenntnis« nennt, »an dem alles erstaunlich« sei; auch »daß man diese stärkste bürgerliche Prosa des Nachkriegs in einem verschollenen Heft der »Fackel« zu suchen habe«.

Der »Büffelbrief« und seine Weiterungen werden hier mit einem Nachwort von Friedrich Pfäfflin mitgeteilt – bis hin zu dem Echo, das Rosa Luxemburgs Brief in den späten sechziger Jahren in zwei Gedichten von Paul Celan findet.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Einer der bewegendsten deutschen Briefe und seine Folgen.

Am 23. Mai 1920 findet Karl Kraus in der Wiener »Arbeiter-Zeitung« einen Brief Rosa Luxemburgs aus dem Breslauer Frauengefängnis. Sie beschreibt, wie sie durch die Gitter ihres Zellenfensters beobachtet, dass rumänische Büffel als Zugtiere von Soldaten bis aufs Blut geschlagen und gequält werden. Wenig später druckt er den Brief in der »Fackel« ab.

Als eine anonyme Briefschreiberin gegen die »larmoyante Beschreibung« dieses Briefes an Sonitschka Liebknecht protestiert, antwortet Karl Kraus mit einer vehementen Polemik, die Walter Benjamin 1931 ein »Bekenntnis« nennt, »an dem alles erstaunlich« sei; auch »daß man diese stärkste bürgerliche Prosa des Nachkriegs in einem verschollenen Heft der »Fackel« zu suchen habe«.

Der »Büffelbrief« und seine Weiterungen werden hier mit einem Nachwort von Friedrich Pfäfflin mitgeteilt – bis hin zu dem Echo, das Rosa Luxemburgs Brief in den späten sechziger Jahren in zwei Gedichten von Paul Celan findet.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

Einer der bewegendsten deutschen Briefe und seine Folgen.

Am 23. Mai 1920 findet Karl Kraus in der Wiener »Arbeiter-Zeitung« einen Brief Rosa Luxemburgs aus dem Breslauer Frauengefängnis. Sie beschreibt, wie sie durch die Gitter ihres Zellenfensters beobachtet, dass rumänische Büffel als Zugtiere von Soldaten bis aufs Blut geschlagen und gequält werden. Wenig später druckt er den Brief in der »Fackel« ab.

Als eine anonyme Briefschreiberin gegen die »larmoyante Beschreibung« dieses Briefes an Sonitschka Liebknecht protestiert, antwortet Karl Kraus mit einer vehementen Polemik, die Walter Benjamin 1931 ein »Bekenntnis« nennt, »an dem alles erstaunlich« sei; auch »daß man diese stärkste bürgerliche Prosa des Nachkriegs in einem verschollenen Heft der »Fackel« zu suchen habe«.

Der »Büffelbrief« und seine Weiterungen werden hier mit einem Nachwort von Friedrich Pfäfflin mitgeteilt – bis hin zu dem Echo, das Rosa Luxemburgs Brief in den späten sechziger Jahren in zwei Gedichten von Paul Celan findet.

Aktualisiert: 2023-06-30

> findR *

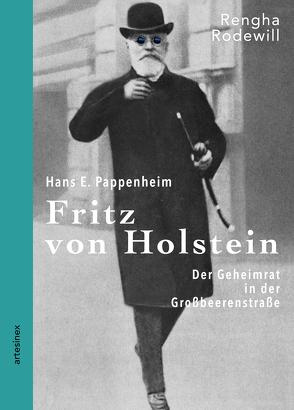

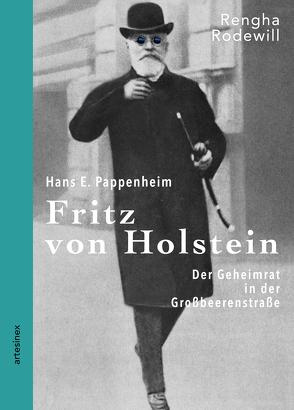

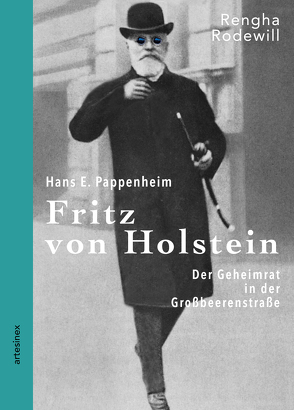

Geheimrat Fritz v. Holstein – International Affairs

Als in der ersten Hälfte der 1880er-Jahre der spätere Kaiser Wilhelm II. als Prinz ins Auswärtige Amt kommandiert wurde, warnte ihn Bismarck vor diesem »Mann mit den Hyänenaugen«, und auch Bülow äußerte sich später in ähnlicher Reserve. Während seiner ganzen Amtszeit mied Fritz von Holstein jede verantwortliche Stellung, wirkte aber im Hintergrund durch seine Kenntnis des gesamten Apparates der Wilhelmstraße und des Personals. Er übte einen unheilvollen, gar nicht kontrollierbaren Einfluß auf die auswärtige Politik des Reiches aus und setzte dieses Wirken auch nach der Pensionierung fort, da führende Persönlichkeiten, unter ihnen Reichskanzler Fürst Bülow, häufig seinen Rat suchten.

»Großbeerenstraße 40«, dicht am Kreuzberg. Kleinbürgerhäuser, Kleinbürgerläden. Fünf Minuten davon, schon in der Yorckstraße, poltert, kreischt, protzt das neue Berlin in Stuckpomp. Hier, zwischen der Hagelberger und der Kreuzbergstraße, ist’s still. Altberlin. Kein Bierpalazzo, kein Prunkladen. Enge Kutscherkneipen; der Bäckermeister, der für frei, vier Gäste Sitzgelegenheit bietet, Napfkuchen, Windbeutel, Sahnebaisers bereit hält, auch, wenn’s verlangt wird, Kaffee kochen läßt, nennt sich nur schüchtern Konditor. Hier ist seine Wohnung, drei Zimmerchen, nirgends die leiseste Ahnung von Luxus und Üppigkeit. Aber es muss auch regelmäßig etwas anderes sein, denn die Feinschmeckerei ist der einzige Tribut, den Holstein einer Lebensfreude zahlt, die sonst bei ihm längst verschüttet ist… In der soignierten Gaststätte »F. W. Borchardt« in der Französischen Straße 48, findet er was er braucht, dort wird für ihn jahrelang ein kleines separates Zimmer reserviert, komponierte der Koch das bewußte Schnitzel: »Kalbssteak mit Spiegelei, eine Krustade mit frischen Champignons, frische grüne Bohnen und eine Form Pommes-Anna. Das Eidotter war mit kleinen Sardellenröllchen und Kapern umgeben. Auf dem breiten Rand der Platte ließen sich pochierte Austern, Kaviar, Sardinen, Hummer, geräucherter Lachs, Gänseleberpastete usw. leicht auflegen.« Als der Meisterkoch vom Direktor des Borchardts gefragt wird: »Was hat Se. Exzellenz heute Abend gegessen?«, antwortet der Gefragte: »Wie immer – Schnitzel, kombiniert mit œufs sur plat!« Der Direktor wendet sich um und überlegt, ob er nicht ein neues Gericht für Feinschmecker auf die Speisekarte setzen soll: »Schnitzel à la Holstein!« Seitdem war der Name Holstein auch mit dem des Hauses Borchardt und der internationalen Gastronomie eng verbunden.

Karl Kraus – Meister des giftigen Spotts

Herausgeber und ab 1912 alleiniger Autor der Zeitschrift »Die Fackel«, Satiriker, scharfer Kritiker der Presse und gleichzeitig damals einer ihrer Stars. Kraus war sein ganzes Leben lang umstritten. Marcel Reich-Ranicki nannte ihn »eitel, selbstgerecht und selbst wichtig«. Er wurde beschuldigt, sich in hasserfüllten Denunziationen und Erledigungen zu wälzen. Zusammen mit Karl Valentin gilt er als Meister des Galgenhumors. Kraus’ Anhänger hingegen sahen in ihm eine unfehlbare Autorität, die alles tun würde, um denen zu helfen, die er unterstützte.

1907 griff Kraus seinen ehemaligen Wohltäter Maximilian Harden wegen seiner Rolle im Eulenburg-Prozess in der ersten seiner spektakulären »Erledigungen« an: Maximilian Harden. Eine Erledigung. Das Verhältnis zwischen Kraus und Harden hing von Anfang an mit den gemeinsamen Vorstellungen von publizistischer Tätigkeit zusammen. Sie waren zueinandergekommen, weil sie der Ansicht waren, in ihrer Arbeit voneinander zu profitieren. Die gegenseitige Bewunderung fußte auf Ansichten über die Presse der Zeit, den Ex-Kanzler Bismarck und vor allem auf dem bisherigen Schaffen, zusammengesetzt aus Schreibstil, Thematik und Erfolg. In dem Zeitraum zwischen 1899, der Gründung der Fackel, und 1908, als sich die Eulenburg-Affaire dem Ende näherte, lassen sich zahlreiche Veränderungen zwischen Kraus und Harden aufzeigen, die sämtlich entweder direkt auf das Werk rückwirkend oder durch eine Entwicklung der jeweiligen Position in verschiedenen Diskursen erst hervorgerufen wurden. 1908 erscheint in der Fackel: Maximilian Harden. Ein Nachruf.

Teil 2

Philipp Fürst zu Eulenburg-Hertefeld: Das Ende König Ludwigs II. von Bayern

Über die Anwesenheit der »Lustbuben« bei Hofe erfährt man in dem Bericht des Fürsten Eulenburg einiges, potenziell gefährlicher jedoch wären andere Informationen gewesen, wären sie denn an die Öffentlichkeit gedrungen: Ludwig II. hatte sich die Zustimmung zur Reichsgründung von Bismarck abkaufen lassen, dieses wurde wiederum aus schwarzen Kassen bezahlt. Eulenburg weiß über all das genauestens Bescheid, ist auch vertraut mit dem Friseur Hoppe, der die Regierung bilden soll. An dem schicksalhaften 13. Juni 1886 hält sich Eulenburg in der Villa Cäcilia am Würmsee (Starnberger See) auf, die er damals mit seiner Familie bewohnte, blickte bisweilen durch ein Fernglas hinüber nach dem kleinen weißen »Schloss Berg«. Am nächsten frühen Morgen, erhält Eulenburg die Botschaft: »Aus Berg ist soeben ein Wagen gekommen, der eilend Dr. Heiß holte. Man hat in seinem Hause gesagt, dass der König und der Irrenarzt Gudden tot im See gefunden seien.«

Aktualisiert: 2023-06-29

> findR *

Geheimrat Fritz v. Holstein – International Affairs

Als in der ersten Hälfte der 1880er-Jahre der spätere Kaiser Wilhelm II. als Prinz ins Auswärtige Amt kommandiert wurde, warnte ihn Bismarck vor diesem »Mann mit den Hyänenaugen«, und auch Bülow äußerte sich später in ähnlicher Reserve. Während seiner ganzen Amtszeit mied Fritz von Holstein jede verantwortliche Stellung, wirkte aber im Hintergrund durch seine Kenntnis des gesamten Apparates der Wilhelmstraße und des Personals. Er übte einen unheilvollen, gar nicht kontrollierbaren Einfluß auf die auswärtige Politik des Reiches aus und setzte dieses Wirken auch nach der Pensionierung fort, da führende Persönlichkeiten, unter ihnen Reichskanzler Fürst Bülow, häufig seinen Rat suchten.

»Großbeerenstraße 40«, dicht am Kreuzberg. Kleinbürgerhäuser, Kleinbürgerläden. Fünf Minuten davon, schon in der Yorckstraße, poltert, kreischt, protzt das neue Berlin in Stuckpomp. Hier, zwischen der Hagelberger und der Kreuzbergstraße, ist’s still. Altberlin. Kein Bierpalazzo, kein Prunkladen. Enge Kutscherkneipen; der Bäckermeister, der für frei, vier Gäste Sitzgelegenheit bietet, Napfkuchen, Windbeutel, Sahnebaisers bereit hält, auch, wenn’s verlangt wird, Kaffee kochen läßt, nennt sich nur schüchtern Konditor. Hier ist seine Wohnung, drei Zimmerchen, nirgends die leiseste Ahnung von Luxus und Üppigkeit. Aber es muss auch regelmäßig etwas anderes sein, denn die Feinschmeckerei ist der einzige Tribut, den Holstein einer Lebensfreude zahlt, die sonst bei ihm längst verschüttet ist… In der soignierten Gaststätte »F. W. Borchardt« in der Französischen Straße 48, findet er was er braucht, dort wird für ihn jahrelang ein kleines separates Zimmer reserviert, komponierte der Koch das bewußte Schnitzel: »Kalbssteak mit Spiegelei, eine Krustade mit frischen Champignons, frische grüne Bohnen und eine Form Pommes-Anna. Das Eidotter war mit kleinen Sardellenröllchen und Kapern umgeben. Auf dem breiten Rand der Platte ließen sich pochierte Austern, Kaviar, Sardinen, Hummer, geräucherter Lachs, Gänseleberpastete usw. leicht auflegen.« Als der Meisterkoch vom Direktor des Borchardts gefragt wird: »Was hat Se. Exzellenz heute Abend gegessen?«, antwortet der Gefragte: »Wie immer – Schnitzel, kombiniert mit œufs sur plat!« Der Direktor wendet sich um und überlegt, ob er nicht ein neues Gericht für Feinschmecker auf die Speisekarte setzen soll: »Schnitzel à la Holstein!« Seitdem war der Name Holstein auch mit dem des Hauses Borchardt und der internationalen Gastronomie eng verbunden.

Karl Kraus – Meister des giftigen Spotts

Herausgeber und ab 1912 alleiniger Autor der Zeitschrift »Die Fackel«, Satiriker, scharfer Kritiker der Presse und gleichzeitig damals einer ihrer Stars. Kraus war sein ganzes Leben lang umstritten. Marcel Reich-Ranicki nannte ihn »eitel, selbstgerecht und selbst wichtig«. Er wurde beschuldigt, sich in hasserfüllten Denunziationen und Erledigungen zu wälzen. Zusammen mit Karl Valentin gilt er als Meister des Galgenhumors. Kraus’ Anhänger hingegen sahen in ihm eine unfehlbare Autorität, die alles tun würde, um denen zu helfen, die er unterstützte.

1907 griff Kraus seinen ehemaligen Wohltäter Maximilian Harden wegen seiner Rolle im Eulenburg-Prozess in der ersten seiner spektakulären »Erledigungen« an: Maximilian Harden. Eine Erledigung. Das Verhältnis zwischen Kraus und Harden hing von Anfang an mit den gemeinsamen Vorstellungen von publizistischer Tätigkeit zusammen. Sie waren zueinandergekommen, weil sie der Ansicht waren, in ihrer Arbeit voneinander zu profitieren. Die gegenseitige Bewunderung fußte auf Ansichten über die Presse der Zeit, den Ex-Kanzler Bismarck und vor allem auf dem bisherigen Schaffen, zusammengesetzt aus Schreibstil, Thematik und Erfolg. In dem Zeitraum zwischen 1899, der Gründung der Fackel, und 1908, als sich die Eulenburg-Affaire dem Ende näherte, lassen sich zahlreiche Veränderungen zwischen Kraus und Harden aufzeigen, die sämtlich entweder direkt auf das Werk rückwirkend oder durch eine Entwicklung der jeweiligen Position in verschiedenen Diskursen erst hervorgerufen wurden. 1908 erscheint in der Fackel: Maximilian Harden. Ein Nachruf.

Teil 2

Philipp Fürst zu Eulenburg-Hertefeld: Das Ende König Ludwigs II. von Bayern

Über die Anwesenheit der »Lustbuben« bei Hofe erfährt man in dem Bericht des Fürsten Eulenburg einiges, potenziell gefährlicher jedoch wären andere Informationen gewesen, wären sie denn an die Öffentlichkeit gedrungen: Ludwig II. hatte sich die Zustimmung zur Reichsgründung von Bismarck abkaufen lassen, dieses wurde wiederum aus schwarzen Kassen bezahlt. Eulenburg weiß über all das genauestens Bescheid, ist auch vertraut mit dem Friseur Hoppe, der die Regierung bilden soll. An dem schicksalhaften 13. Juni 1886 hält sich Eulenburg in der Villa Cäcilia am Würmsee (Starnberger See) auf, die er damals mit seiner Familie bewohnte, blickte bisweilen durch ein Fernglas hinüber nach dem kleinen weißen »Schloss Berg«. Am nächsten frühen Morgen, erhält Eulenburg die Botschaft: »Aus Berg ist soeben ein Wagen gekommen, der eilend Dr. Heiß holte. Man hat in seinem Hause gesagt, dass der König und der Irrenarzt Gudden tot im See gefunden seien.«

Aktualisiert: 2023-06-29

> findR *

Geheimrat Fritz v. Holstein – International Affairs

Als in der ersten Hälfte der 1880er-Jahre der spätere Kaiser Wilhelm II. als Prinz ins Auswärtige Amt kommandiert wurde, warnte ihn Bismarck vor diesem »Mann mit den Hyänenaugen«, und auch Bülow äußerte sich später in ähnlicher Reserve. Während seiner ganzen Amtszeit mied Fritz von Holstein jede verantwortliche Stellung, wirkte aber im Hintergrund durch seine Kenntnis des gesamten Apparates der Wilhelmstraße und des Personals. Er übte einen unheilvollen, gar nicht kontrollierbaren Einfluß auf die auswärtige Politik des Reiches aus und setzte dieses Wirken auch nach der Pensionierung fort, da führende Persönlichkeiten, unter ihnen Reichskanzler Fürst Bülow, häufig seinen Rat suchten.

»Großbeerenstraße 40«, dicht am Kreuzberg. Kleinbürgerhäuser, Kleinbürgerläden. Fünf Minuten davon, schon in der Yorckstraße, poltert, kreischt, protzt das neue Berlin in Stuckpomp. Hier, zwischen der Hagelberger und der Kreuzbergstraße, ist’s still. Altberlin. Kein Bierpalazzo, kein Prunkladen. Enge Kutscherkneipen; der Bäckermeister, der für frei, vier Gäste Sitzgelegenheit bietet, Napfkuchen, Windbeutel, Sahnebaisers bereit hält, auch, wenn’s verlangt wird, Kaffee kochen läßt, nennt sich nur schüchtern Konditor. Hier ist seine Wohnung, drei Zimmerchen, nirgends die leiseste Ahnung von Luxus und Üppigkeit. Aber es muss auch regelmäßig etwas anderes sein, denn die Feinschmeckerei ist der einzige Tribut, den Holstein einer Lebensfreude zahlt, die sonst bei ihm längst verschüttet ist… In der soignierten Gaststätte »F. W. Borchardt« in der Französischen Straße 48, findet er was er braucht, dort wird für ihn jahrelang ein kleines separates Zimmer reserviert, komponierte der Koch das bewußte Schnitzel: »Kalbssteak mit Spiegelei, eine Krustade mit frischen Champignons, frische grüne Bohnen und eine Form Pommes-Anna. Das Eidotter war mit kleinen Sardellenröllchen und Kapern umgeben. Auf dem breiten Rand der Platte ließen sich pochierte Austern, Kaviar, Sardinen, Hummer, geräucherter Lachs, Gänseleberpastete usw. leicht auflegen.« Als der Meisterkoch vom Direktor des Borchardts gefragt wird: »Was hat Se. Exzellenz heute Abend gegessen?«, antwortet der Gefragte: »Wie immer – Schnitzel, kombiniert mit œufs sur plat!« Der Direktor wendet sich um und überlegt, ob er nicht ein neues Gericht für Feinschmecker auf die Speisekarte setzen soll: »Schnitzel à la Holstein!« Seitdem war der Name Holstein auch mit dem des Hauses Borchardt und der internationalen Gastronomie eng verbunden.

Karl Kraus – Meister des giftigen Spotts

Herausgeber und ab 1912 alleiniger Autor der Zeitschrift »Die Fackel«, Satiriker, scharfer Kritiker der Presse und gleichzeitig damals einer ihrer Stars. Kraus war sein ganzes Leben lang umstritten. Marcel Reich-Ranicki nannte ihn »eitel, selbstgerecht und selbst wichtig«. Er wurde beschuldigt, sich in hasserfüllten Denunziationen und Erledigungen zu wälzen. Zusammen mit Karl Valentin gilt er als Meister des Galgenhumors. Kraus’ Anhänger hingegen sahen in ihm eine unfehlbare Autorität, die alles tun würde, um denen zu helfen, die er unterstützte.

1907 griff Kraus seinen ehemaligen Wohltäter Maximilian Harden wegen seiner Rolle im Eulenburg-Prozess in der ersten seiner spektakulären »Erledigungen« an: Maximilian Harden. Eine Erledigung. Das Verhältnis zwischen Kraus und Harden hing von Anfang an mit den gemeinsamen Vorstellungen von publizistischer Tätigkeit zusammen. Sie waren zueinandergekommen, weil sie der Ansicht waren, in ihrer Arbeit voneinander zu profitieren. Die gegenseitige Bewunderung fußte auf Ansichten über die Presse der Zeit, den Ex-Kanzler Bismarck und vor allem auf dem bisherigen Schaffen, zusammengesetzt aus Schreibstil, Thematik und Erfolg. In dem Zeitraum zwischen 1899, der Gründung der Fackel, und 1908, als sich die Eulenburg-Affaire dem Ende näherte, lassen sich zahlreiche Veränderungen zwischen Kraus und Harden aufzeigen, die sämtlich entweder direkt auf das Werk rückwirkend oder durch eine Entwicklung der jeweiligen Position in verschiedenen Diskursen erst hervorgerufen wurden. 1908 erscheint in der Fackel: Maximilian Harden. Ein Nachruf.

Teil 2

Philipp Fürst zu Eulenburg-Hertefeld: Das Ende König Ludwigs II. von Bayern

Über die Anwesenheit der »Lustbuben« bei Hofe erfährt man in dem Bericht des Fürsten Eulenburg einiges, potenziell gefährlicher jedoch wären andere Informationen gewesen, wären sie denn an die Öffentlichkeit gedrungen: Ludwig II. hatte sich die Zustimmung zur Reichsgründung von Bismarck abkaufen lassen, dieses wurde wiederum aus schwarzen Kassen bezahlt. Eulenburg weiß über all das genauestens Bescheid, ist auch vertraut mit dem Friseur Hoppe, der die Regierung bilden soll. An dem schicksalhaften 13. Juni 1886 hält sich Eulenburg in der Villa Cäcilia am Würmsee (Starnberger See) auf, die er damals mit seiner Familie bewohnte, blickte bisweilen durch ein Fernglas hinüber nach dem kleinen weißen »Schloss Berg«. Am nächsten frühen Morgen, erhält Eulenburg die Botschaft: »Aus Berg ist soeben ein Wagen gekommen, der eilend Dr. Heiß holte. Man hat in seinem Hause gesagt, dass der König und der Irrenarzt Gudden tot im See gefunden seien.«

Aktualisiert: 2023-06-29

> findR *

Geheimrat Fritz v. Holstein – International Affairs

Als in der ersten Hälfte der 1880er-Jahre der spätere Kaiser Wilhelm II. als Prinz ins Auswärtige Amt kommandiert wurde, warnte ihn Bismarck vor diesem »Mann mit den Hyänenaugen«, und auch Bülow äußerte sich später in ähnlicher Reserve. Während seiner ganzen Amtszeit mied Fritz von Holstein jede verantwortliche Stellung, wirkte aber im Hintergrund durch seine Kenntnis des gesamten Apparates der Wilhelmstraße und des Personals. Er übte einen unheilvollen, gar nicht kontrollierbaren Einfluß auf die auswärtige Politik des Reiches aus und setzte dieses Wirken auch nach der Pensionierung fort, da führende Persönlichkeiten, unter ihnen Reichskanzler Fürst Bülow, häufig seinen Rat suchten.

»Großbeerenstraße 40«, dicht am Kreuzberg. Kleinbürgerhäuser, Kleinbürgerläden. Fünf Minuten davon, schon in der Yorckstraße, poltert, kreischt, protzt das neue Berlin in Stuckpomp. Hier, zwischen der Hagelberger und der Kreuzbergstraße, ist’s still. Altberlin. Kein Bierpalazzo, kein Prunkladen. Enge Kutscherkneipen; der Bäckermeister, der für frei, vier Gäste Sitzgelegenheit bietet, Napfkuchen, Windbeutel, Sahnebaisers bereit hält, auch, wenn’s verlangt wird, Kaffee kochen läßt, nennt sich nur schüchtern Konditor. Hier ist seine Wohnung, drei Zimmerchen, nirgends die leiseste Ahnung von Luxus und Üppigkeit. Aber es muss auch regelmäßig etwas anderes sein, denn die Feinschmeckerei ist der einzige Tribut, den Holstein einer Lebensfreude zahlt, die sonst bei ihm längst verschüttet ist… In der soignierten Gaststätte »F. W. Borchardt« in der Französischen Straße 48, findet er was er braucht, dort wird für ihn jahrelang ein kleines separates Zimmer reserviert, komponierte der Koch das bewußte Schnitzel: »Kalbssteak mit Spiegelei, eine Krustade mit frischen Champignons, frische grüne Bohnen und eine Form Pommes-Anna. Das Eidotter war mit kleinen Sardellenröllchen und Kapern umgeben. Auf dem breiten Rand der Platte ließen sich pochierte Austern, Kaviar, Sardinen, Hummer, geräucherter Lachs, Gänseleberpastete usw. leicht auflegen.« Als der Meisterkoch vom Direktor des Borchardts gefragt wird: »Was hat Se. Exzellenz heute Abend gegessen?«, antwortet der Gefragte: »Wie immer – Schnitzel, kombiniert mit œufs sur plat!« Der Direktor wendet sich um und überlegt, ob er nicht ein neues Gericht für Feinschmecker auf die Speisekarte setzen soll: »Schnitzel à la Holstein!« Seitdem war der Name Holstein auch mit dem des Hauses Borchardt und der internationalen Gastronomie eng verbunden.

Karl Kraus – Meister des giftigen Spotts

Herausgeber und ab 1912 alleiniger Autor der Zeitschrift »Die Fackel«, Satiriker, scharfer Kritiker der Presse und gleichzeitig damals einer ihrer Stars. Kraus war sein ganzes Leben lang umstritten. Marcel Reich-Ranicki nannte ihn »eitel, selbstgerecht und selbst wichtig«. Er wurde beschuldigt, sich in hasserfüllten Denunziationen und Erledigungen zu wälzen. Zusammen mit Karl Valentin gilt er als Meister des Galgenhumors. Kraus’ Anhänger hingegen sahen in ihm eine unfehlbare Autorität, die alles tun würde, um denen zu helfen, die er unterstützte.

1907 griff Kraus seinen ehemaligen Wohltäter Maximilian Harden wegen seiner Rolle im Eulenburg-Prozess in der ersten seiner spektakulären »Erledigungen« an: Maximilian Harden. Eine Erledigung. Das Verhältnis zwischen Kraus und Harden hing von Anfang an mit den gemeinsamen Vorstellungen von publizistischer Tätigkeit zusammen. Sie waren zueinandergekommen, weil sie der Ansicht waren, in ihrer Arbeit voneinander zu profitieren. Die gegenseitige Bewunderung fußte auf Ansichten über die Presse der Zeit, den Ex-Kanzler Bismarck und vor allem auf dem bisherigen Schaffen, zusammengesetzt aus Schreibstil, Thematik und Erfolg. In dem Zeitraum zwischen 1899, der Gründung der Fackel, und 1908, als sich die Eulenburg-Affaire dem Ende näherte, lassen sich zahlreiche Veränderungen zwischen Kraus und Harden aufzeigen, die sämtlich entweder direkt auf das Werk rückwirkend oder durch eine Entwicklung der jeweiligen Position in verschiedenen Diskursen erst hervorgerufen wurden. 1908 erscheint in der Fackel: Maximilian Harden. Ein Nachruf.

Teil 2

Philipp Fürst zu Eulenburg-Hertefeld: Das Ende König Ludwigs II. von Bayern

Über die Anwesenheit der »Lustbuben« bei Hofe erfährt man in dem Bericht des Fürsten Eulenburg einiges, potenziell gefährlicher jedoch wären andere Informationen gewesen, wären sie denn an die Öffentlichkeit gedrungen: Ludwig II. hatte sich die Zustimmung zur Reichsgründung von Bismarck abkaufen lassen, dieses wurde wiederum aus schwarzen Kassen bezahlt. Eulenburg weiß über all das genauestens Bescheid, ist auch vertraut mit dem Friseur Hoppe, der die Regierung bilden soll. An dem schicksalhaften 13. Juni 1886 hält sich Eulenburg in der Villa Cäcilia am Würmsee (Starnberger See) auf, die er damals mit seiner Familie bewohnte, blickte bisweilen durch ein Fernglas hinüber nach dem kleinen weißen »Schloss Berg«. Am nächsten frühen Morgen, erhält Eulenburg die Botschaft: »Aus Berg ist soeben ein Wagen gekommen, der eilend Dr. Heiß holte. Man hat in seinem Hause gesagt, dass der König und der Irrenarzt Gudden tot im See gefunden seien.«

Aktualisiert: 2023-06-29

> findR *

Geheimrat Fritz v. Holstein – International Affairs

Als in der ersten Hälfte der 1880er-Jahre der spätere Kaiser Wilhelm II. als Prinz ins Auswärtige Amt kommandiert wurde, warnte ihn Bismarck vor diesem »Mann mit den Hyänenaugen«, und auch Bülow äußerte sich später in ähnlicher Reserve. Während seiner ganzen Amtszeit mied Fritz von Holstein jede verantwortliche Stellung, wirkte aber im Hintergrund durch seine Kenntnis des gesamten Apparates der Wilhelmstraße und des Personals. Er übte einen unheilvollen, gar nicht kontrollierbaren Einfluß auf die auswärtige Politik des Reiches aus und setzte dieses Wirken auch nach der Pensionierung fort, da führende Persönlichkeiten, unter ihnen Reichskanzler Fürst Bülow, häufig seinen Rat suchten.

»Großbeerenstraße 40«, dicht am Kreuzberg. Kleinbürgerhäuser, Kleinbürgerläden. Fünf Minuten davon, schon in der Yorckstraße, poltert, kreischt, protzt das neue Berlin in Stuckpomp. Hier, zwischen der Hagelberger und der Kreuzbergstraße, ist’s still. Altberlin. Kein Bierpalazzo, kein Prunkladen. Enge Kutscherkneipen; der Bäckermeister, der für frei, vier Gäste Sitzgelegenheit bietet, Napfkuchen, Windbeutel, Sahnebaisers bereit hält, auch, wenn’s verlangt wird, Kaffee kochen läßt, nennt sich nur schüchtern Konditor. Hier ist seine Wohnung, drei Zimmerchen, nirgends die leiseste Ahnung von Luxus und Üppigkeit. Aber es muss auch regelmäßig etwas anderes sein, denn die Feinschmeckerei ist der einzige Tribut, den Holstein einer Lebensfreude zahlt, die sonst bei ihm längst verschüttet ist… In der soignierten Gaststätte »F. W. Borchardt« in der Französischen Straße 48, findet er was er braucht, dort wird für ihn jahrelang ein kleines separates Zimmer reserviert, komponierte der Koch das bewußte Schnitzel: »Kalbssteak mit Spiegelei, eine Krustade mit frischen Champignons, frische grüne Bohnen und eine Form Pommes-Anna. Das Eidotter war mit kleinen Sardellenröllchen und Kapern umgeben. Auf dem breiten Rand der Platte ließen sich pochierte Austern, Kaviar, Sardinen, Hummer, geräucherter Lachs, Gänseleberpastete usw. leicht auflegen.« Als der Meisterkoch vom Direktor des Borchardts gefragt wird: »Was hat Se. Exzellenz heute Abend gegessen?«, antwortet der Gefragte: »Wie immer – Schnitzel, kombiniert mit œufs sur plat!« Der Direktor wendet sich um und überlegt, ob er nicht ein neues Gericht für Feinschmecker auf die Speisekarte setzen soll: »Schnitzel à la Holstein!« Seitdem war der Name Holstein auch mit dem des Hauses Borchardt und der internationalen Gastronomie eng verbunden.

Karl Kraus – Meister des giftigen Spotts

Herausgeber und ab 1912 alleiniger Autor der Zeitschrift »Die Fackel«, Satiriker, scharfer Kritiker der Presse und gleichzeitig damals einer ihrer Stars. Kraus war sein ganzes Leben lang umstritten. Marcel Reich-Ranicki nannte ihn »eitel, selbstgerecht und selbst wichtig«. Er wurde beschuldigt, sich in hasserfüllten Denunziationen und Erledigungen zu wälzen. Zusammen mit Karl Valentin gilt er als Meister des Galgenhumors. Kraus’ Anhänger hingegen sahen in ihm eine unfehlbare Autorität, die alles tun würde, um denen zu helfen, die er unterstützte.

1907 griff Kraus seinen ehemaligen Wohltäter Maximilian Harden wegen seiner Rolle im Eulenburg-Prozess in der ersten seiner spektakulären »Erledigungen« an: Maximilian Harden. Eine Erledigung. Das Verhältnis zwischen Kraus und Harden hing von Anfang an mit den gemeinsamen Vorstellungen von publizistischer Tätigkeit zusammen. Sie waren zueinandergekommen, weil sie der Ansicht waren, in ihrer Arbeit voneinander zu profitieren. Die gegenseitige Bewunderung fußte auf Ansichten über die Presse der Zeit, den Ex-Kanzler Bismarck und vor allem auf dem bisherigen Schaffen, zusammengesetzt aus Schreibstil, Thematik und Erfolg. In dem Zeitraum zwischen 1899, der Gründung der Fackel, und 1908, als sich die Eulenburg-Affaire dem Ende näherte, lassen sich zahlreiche Veränderungen zwischen Kraus und Harden aufzeigen, die sämtlich entweder direkt auf das Werk rückwirkend oder durch eine Entwicklung der jeweiligen Position in verschiedenen Diskursen erst hervorgerufen wurden. 1908 erscheint in der Fackel: Maximilian Harden. Ein Nachruf.

Teil 2

Philipp Fürst zu Eulenburg-Hertefeld: Das Ende König Ludwigs II. von Bayern

Über die Anwesenheit der »Lustbuben« bei Hofe erfährt man in dem Bericht des Fürsten Eulenburg einiges, potenziell gefährlicher jedoch wären andere Informationen gewesen, wären sie denn an die Öffentlichkeit gedrungen: Ludwig II. hatte sich die Zustimmung zur Reichsgründung von Bismarck abkaufen lassen, dieses wurde wiederum aus schwarzen Kassen bezahlt. Eulenburg weiß über all das genauestens Bescheid, ist auch vertraut mit dem Friseur Hoppe, der die Regierung bilden soll. An dem schicksalhaften 13. Juni 1886 hält sich Eulenburg in der Villa Cäcilia am Würmsee (Starnberger See) auf, die er damals mit seiner Familie bewohnte, blickte bisweilen durch ein Fernglas hinüber nach dem kleinen weißen »Schloss Berg«. Am nächsten frühen Morgen, erhält Eulenburg die Botschaft: »Aus Berg ist soeben ein Wagen gekommen, der eilend Dr. Heiß holte. Man hat in seinem Hause gesagt, dass der König und der Irrenarzt Gudden tot im See gefunden seien.«

Aktualisiert: 2023-06-29

> findR *

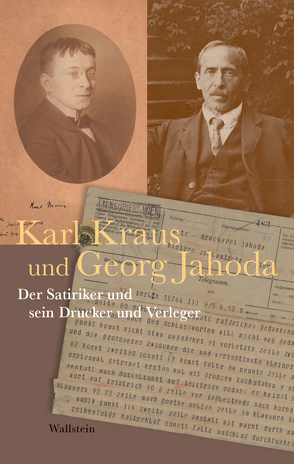

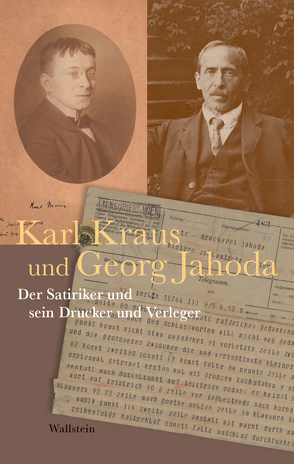

Die Korrespondenz von Karl Kraus mit seinem Drucker und Verleger - ein Dokument akribischer Arbeit am Text.

Ein paar »Flugblätter in zwangloser Folge« hat sich Karl Kraus 1899 zu veröffentlichen vorgenommen. Sein damaliger Drucker, Moriz Frisch, ist aber keinem Tag im Zweifel, dass die mit 30 000 Exemplaren entzündete »Fackel« Erfolg haben wird. Kraus beschäftigt bald einen »Administrator«, wie man in Österreich sagte, einen Rechercheur und weiteres Personal. 1907 bittet Kraus Georg Jahoda, der seit 1901 »Die Fackel« druckt, die Verlagsleitung seines Blatts zu übernehmen. Das sei ein »Kinderspiel«. Das war es nie. Aber beide, die Druckerei Jahoda & Siegel und Karl Kraus arbeiten 35 Jahre zusammen. Zwischenzeitliche Kooperationen mit Verlegern in Deutschland scheitern: So mit Herwarth Waldens »Sturm« und 1916 bis 1921 mit dem charismatischen Verleger Kurt Wolff. »Die letzten Tagen der Menschheit«, das Hauptwerk, erscheint 1922 beim Verlag »Die Fackel«, Jahoda & Siegel, Wien. Und dabei bleibt es bis 1936.

Vom Schreiben, Drucken, Verlegen und den täglichen, damit einhergehenden Gefährdungen und Risiken legen hunderte von überlieferten Dokumenten Zeugnis ab, aus denen hier eine strenge Auswahl mit Erläuterungen von Friedrich Pfäfflin erstmals vorgelegt wird.

Aktualisiert: 2023-06-23

> findR *

Die Korrespondenz von Karl Kraus mit seinem Drucker und Verleger - ein Dokument akribischer Arbeit am Text.

Ein paar »Flugblätter in zwangloser Folge« hat sich Karl Kraus 1899 zu veröffentlichen vorgenommen. Sein damaliger Drucker, Moriz Frisch, ist aber keinem Tag im Zweifel, dass die mit 30 000 Exemplaren entzündete »Fackel« Erfolg haben wird. Kraus beschäftigt bald einen »Administrator«, wie man in Österreich sagte, einen Rechercheur und weiteres Personal. 1907 bittet Kraus Georg Jahoda, der seit 1901 »Die Fackel« druckt, die Verlagsleitung seines Blatts zu übernehmen. Das sei ein »Kinderspiel«. Das war es nie. Aber beide, die Druckerei Jahoda & Siegel und Karl Kraus arbeiten 35 Jahre zusammen. Zwischenzeitliche Kooperationen mit Verlegern in Deutschland scheitern: So mit Herwarth Waldens »Sturm« und 1916 bis 1921 mit dem charismatischen Verleger Kurt Wolff. »Die letzten Tagen der Menschheit«, das Hauptwerk, erscheint 1922 beim Verlag »Die Fackel«, Jahoda & Siegel, Wien. Und dabei bleibt es bis 1936.

Vom Schreiben, Drucken, Verlegen und den täglichen, damit einhergehenden Gefährdungen und Risiken legen hunderte von überlieferten Dokumenten Zeugnis ab, aus denen hier eine strenge Auswahl mit Erläuterungen von Friedrich Pfäfflin erstmals vorgelegt wird.

Aktualisiert: 2023-06-23

> findR *

Die Korrespondenz von Karl Kraus mit seinem Drucker und Verleger - ein Dokument akribischer Arbeit am Text.

Ein paar »Flugblätter in zwangloser Folge« hat sich Karl Kraus 1899 zu veröffentlichen vorgenommen. Sein damaliger Drucker, Moriz Frisch, ist aber keinem Tag im Zweifel, dass die mit 30 000 Exemplaren entzündete »Fackel« Erfolg haben wird. Kraus beschäftigt bald einen »Administrator«, wie man in Österreich sagte, einen Rechercheur und weiteres Personal. 1907 bittet Kraus Georg Jahoda, der seit 1901 »Die Fackel« druckt, die Verlagsleitung seines Blatts zu übernehmen. Das sei ein »Kinderspiel«. Das war es nie. Aber beide, die Druckerei Jahoda & Siegel und Karl Kraus arbeiten 35 Jahre zusammen. Zwischenzeitliche Kooperationen mit Verlegern in Deutschland scheitern: So mit Herwarth Waldens »Sturm« und 1916 bis 1921 mit dem charismatischen Verleger Kurt Wolff. »Die letzten Tagen der Menschheit«, das Hauptwerk, erscheint 1922 beim Verlag »Die Fackel«, Jahoda & Siegel, Wien. Und dabei bleibt es bis 1936.

Vom Schreiben, Drucken, Verlegen und den täglichen, damit einhergehenden Gefährdungen und Risiken legen hunderte von überlieferten Dokumenten Zeugnis ab, aus denen hier eine strenge Auswahl mit Erläuterungen von Friedrich Pfäfflin erstmals vorgelegt wird.

Aktualisiert: 2023-06-23

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Bücher von Kraus, Karl

Sie suchen ein Buch oder Publikation vonKraus, Karl ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Kraus, Karl.

Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher

von Kraus, Karl im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die

Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus

unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und

populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich

bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch

von Kraus, Karl .

Kraus, Karl - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher

von Kraus, Karl die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten

vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher

verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:

Unser Repertoire umfasst Bücher von

- Krausbeck, Elisabeth

- Krausbeck, Elisabeth Margarete

- Krausbeck, Inge

- Krausbeck, Matthias

- Krausbeck, Thomas

- Krausch, C

- Krausch, Georg

- Krausch, Heinz D

- Krausch, Heinz-Dieter

- Krausche, Veit

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie

unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien

zu finden. Neben Büchern von Kraus, Karl und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und

einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem

Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die

bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,

Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

das Team von Buchfindr.