Die Geschichte der Stadt Heppenheim und der über ihren Dächern emporragenden

Starkenburg vom Ursprung bis zum Ausgang einer ereignisreichen Epoche zu erforschen, bedeutet sie aus den zeitgenössischen Quellen zu erfahren und zu verstehen. Erst der unverstellte Blick auf die Zeugnisse jener Tage ermöglicht es, die historische Wirklichkeit aus ihren Einzelteilen heraus in einen Gesamtzusammenhang mit seinen komplexen Verknüpfungen, Entwicklungen und Folgeereignissen zu bringen. Für die Erfassung des Mittelalters spielt die Analyse der überlieferten Urkunden eine ganz besondere Rolle. Im Gegensatz zu narrativen Quellen liefern Urkunden einen weitaus objektiveren Einblick auf historische Abläufe. Besonders die „Nebeninformatio

nen“, die ein Diplom – ohne Intention des Ausstellers – „mitüberliefert“, sind von höchst

em Interesse. Die vorliegende Regestenedition vereint bezogen auf Heppenheim und die Burg Starkenburg die primär den Beständen des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt und Staatsarchivs Würzburg sowie bereits edierten Quellen- und Urkundenbüchern entnommen urkundlichen Textzeugnisse, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Den meisten Urkunden ist ein kommentierter Teil beigefügt, der die bisherige Forschung aufgreift und weiterführt. Von der ersten Erwähnung Heppenheims im Jahr 755 (vgl. unten, Nr. 1) bis zur Verpfändung an die Kurpfalz 1461 (vgl. unten, Nr. 512) wird auf diese Weise ein Bild entworfen, das nicht nur einzelne Mosaikstücke enthält, sondern diese zu einer zusammenhängenden Gesamtdarstellung werden lässt, die so von der Forschung bisher noch nicht realisiert werden konnte. Thematischer Gegenstand dabei ist die mittelalterliche Geschichte der Stadt Heppenheim mit ihren sechs damaligen Filialdörfern (Kirschhausen, Unter- und Ober-Hambach, Sonderbach, Erbach und Wald-Erlenbach) zuzüglich der heute als Vororte zur Kreisstadt gehörigen Ortschaften (Ober-Laudenbach, Mittershausen, Scheuerberg und Igelsbach) sowie diejenige der Burg Starkenburg. Gerade diese Zeitspanne, in der Heppenheim seine Stadtrechte (vgl. hierzu bes. unten, Nr. 148, vom 9. August 1330, mit Anm.) und mit dem Amtshof einen Regierungssitz der Mainzer Erzbischöfe erhielt (vgl. hierzu bes. unten, Nr. 367), und die Starkenburg zu

m Schauplatz von Macht, Kampf und Verrat (vgl. hierzu bes. unten, Nrn. 13–13a; Nr. 50

u. Nr. 53 sowie Anlage 2) aber auch von herrschaftlichem Glanz (vgl. hierzu bes. unten, Nr. 28 u. Nr. 39, jeweils mit Anm.) wurde, war für Heppenheim und die Starkenburg so prägend. Nicht zuletzt die landwirtschaftliche

Nutzung und Erschließung des Heppenheimer Raumes förderte dessen Entwicklung. Mehr und mehr steigerte sich auch hier das Bedürfnis, Geldfragen urkundlich abzusichern. So bilden diejenigen Urkunden, die aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten heraus entstanden sind, besonders in spätmittelalterlicher Zeit das Gros der verzeichneten Quellen. Diese Textstücke geben ein Zeugnis darüber ab, wer von wem Geld unter welchen Voraussetzungen zu bekommen hatte, was gleichzeitig die lehensrechtlichen Bedingungen sowie die soziale Stellung und Einbindung der beteiligten Personen widerspigelt.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Die Geschichte der Stadt Heppenheim und der über ihren Dächern emporragenden

Starkenburg vom Ursprung bis zum Ausgang einer ereignisreichen Epoche zu erforschen, bedeutet sie aus den zeitgenössischen Quellen zu erfahren und zu verstehen. Erst der unverstellte Blick auf die Zeugnisse jener Tage ermöglicht es, die historische Wirklichkeit aus ihren Einzelteilen heraus in einen Gesamtzusammenhang mit seinen komplexen Verknüpfungen, Entwicklungen und Folgeereignissen zu bringen. Für die Erfassung des Mittelalters spielt die Analyse der überlieferten Urkunden eine ganz besondere Rolle. Im Gegensatz zu narrativen Quellen liefern Urkunden einen weitaus objektiveren Einblick auf historische Abläufe. Besonders die „Nebeninformatio

nen“, die ein Diplom – ohne Intention des Ausstellers – „mitüberliefert“, sind von höchst

em Interesse. Die vorliegende Regestenedition vereint bezogen auf Heppenheim und die Burg Starkenburg die primär den Beständen des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt und Staatsarchivs Würzburg sowie bereits edierten Quellen- und Urkundenbüchern entnommen urkundlichen Textzeugnisse, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Den meisten Urkunden ist ein kommentierter Teil beigefügt, der die bisherige Forschung aufgreift und weiterführt. Von der ersten Erwähnung Heppenheims im Jahr 755 (vgl. unten, Nr. 1) bis zur Verpfändung an die Kurpfalz 1461 (vgl. unten, Nr. 512) wird auf diese Weise ein Bild entworfen, das nicht nur einzelne Mosaikstücke enthält, sondern diese zu einer zusammenhängenden Gesamtdarstellung werden lässt, die so von der Forschung bisher noch nicht realisiert werden konnte. Thematischer Gegenstand dabei ist die mittelalterliche Geschichte der Stadt Heppenheim mit ihren sechs damaligen Filialdörfern (Kirschhausen, Unter- und Ober-Hambach, Sonderbach, Erbach und Wald-Erlenbach) zuzüglich der heute als Vororte zur Kreisstadt gehörigen Ortschaften (Ober-Laudenbach, Mittershausen, Scheuerberg und Igelsbach) sowie diejenige der Burg Starkenburg. Gerade diese Zeitspanne, in der Heppenheim seine Stadtrechte (vgl. hierzu bes. unten, Nr. 148, vom 9. August 1330, mit Anm.) und mit dem Amtshof einen Regierungssitz der Mainzer Erzbischöfe erhielt (vgl. hierzu bes. unten, Nr. 367), und die Starkenburg zu

m Schauplatz von Macht, Kampf und Verrat (vgl. hierzu bes. unten, Nrn. 13–13a; Nr. 50

u. Nr. 53 sowie Anlage 2) aber auch von herrschaftlichem Glanz (vgl. hierzu bes. unten, Nr. 28 u. Nr. 39, jeweils mit Anm.) wurde, war für Heppenheim und die Starkenburg so prägend. Nicht zuletzt die landwirtschaftliche

Nutzung und Erschließung des Heppenheimer Raumes förderte dessen Entwicklung. Mehr und mehr steigerte sich auch hier das Bedürfnis, Geldfragen urkundlich abzusichern. So bilden diejenigen Urkunden, die aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten heraus entstanden sind, besonders in spätmittelalterlicher Zeit das Gros der verzeichneten Quellen. Diese Textstücke geben ein Zeugnis darüber ab, wer von wem Geld unter welchen Voraussetzungen zu bekommen hatte, was gleichzeitig die lehensrechtlichen Bedingungen sowie die soziale Stellung und Einbindung der beteiligten Personen widerspigelt.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Die Geschichte der Stadt Heppenheim und der über ihren Dächern emporragenden

Starkenburg vom Ursprung bis zum Ausgang einer ereignisreichen Epoche zu erforschen, bedeutet sie aus den zeitgenössischen Quellen zu erfahren und zu verstehen. Erst der unverstellte Blick auf die Zeugnisse jener Tage ermöglicht es, die historische Wirklichkeit aus ihren Einzelteilen heraus in einen Gesamtzusammenhang mit seinen komplexen Verknüpfungen, Entwicklungen und Folgeereignissen zu bringen. Für die Erfassung des Mittelalters spielt die Analyse der überlieferten Urkunden eine ganz besondere Rolle. Im Gegensatz zu narrativen Quellen liefern Urkunden einen weitaus objektiveren Einblick auf historische Abläufe. Besonders die „Nebeninformatio

nen“, die ein Diplom – ohne Intention des Ausstellers – „mitüberliefert“, sind von höchst

em Interesse. Die vorliegende Regestenedition vereint bezogen auf Heppenheim und die Burg Starkenburg die primär den Beständen des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt und Staatsarchivs Würzburg sowie bereits edierten Quellen- und Urkundenbüchern entnommen urkundlichen Textzeugnisse, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Den meisten Urkunden ist ein kommentierter Teil beigefügt, der die bisherige Forschung aufgreift und weiterführt. Von der ersten Erwähnung Heppenheims im Jahr 755 (vgl. unten, Nr. 1) bis zur Verpfändung an die Kurpfalz 1461 (vgl. unten, Nr. 512) wird auf diese Weise ein Bild entworfen, das nicht nur einzelne Mosaikstücke enthält, sondern diese zu einer zusammenhängenden Gesamtdarstellung werden lässt, die so von der Forschung bisher noch nicht realisiert werden konnte. Thematischer Gegenstand dabei ist die mittelalterliche Geschichte der Stadt Heppenheim mit ihren sechs damaligen Filialdörfern (Kirschhausen, Unter- und Ober-Hambach, Sonderbach, Erbach und Wald-Erlenbach) zuzüglich der heute als Vororte zur Kreisstadt gehörigen Ortschaften (Ober-Laudenbach, Mittershausen, Scheuerberg und Igelsbach) sowie diejenige der Burg Starkenburg. Gerade diese Zeitspanne, in der Heppenheim seine Stadtrechte (vgl. hierzu bes. unten, Nr. 148, vom 9. August 1330, mit Anm.) und mit dem Amtshof einen Regierungssitz der Mainzer Erzbischöfe erhielt (vgl. hierzu bes. unten, Nr. 367), und die Starkenburg zu

m Schauplatz von Macht, Kampf und Verrat (vgl. hierzu bes. unten, Nrn. 13–13a; Nr. 50

u. Nr. 53 sowie Anlage 2) aber auch von herrschaftlichem Glanz (vgl. hierzu bes. unten, Nr. 28 u. Nr. 39, jeweils mit Anm.) wurde, war für Heppenheim und die Starkenburg so prägend. Nicht zuletzt die landwirtschaftliche

Nutzung und Erschließung des Heppenheimer Raumes förderte dessen Entwicklung. Mehr und mehr steigerte sich auch hier das Bedürfnis, Geldfragen urkundlich abzusichern. So bilden diejenigen Urkunden, die aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten heraus entstanden sind, besonders in spätmittelalterlicher Zeit das Gros der verzeichneten Quellen. Diese Textstücke geben ein Zeugnis darüber ab, wer von wem Geld unter welchen Voraussetzungen zu bekommen hatte, was gleichzeitig die lehensrechtlichen Bedingungen sowie die soziale Stellung und Einbindung der beteiligten Personen widerspigelt.

Aktualisiert: 2023-07-02

> findR *

Die Geschichte der Stadt Heppenheim und der über ihren Dächern emporragenden

Starkenburg vom Ursprung bis zum Ausgang einer ereignisreichen Epoche zu erforschen, bedeutet sie aus den zeitgenössischen Quellen zu erfahren und zu verstehen. Erst der unverstellte Blick auf die Zeugnisse jener Tage ermöglicht es, die historische Wirklichkeit aus ihren Einzelteilen heraus in einen Gesamtzusammenhang mit seinen komplexen Verknüpfungen, Entwicklungen und Folgeereignissen zu bringen. Für die Erfassung des Mittelalters spielt die Analyse der überlieferten Urkunden eine ganz besondere Rolle. Im Gegensatz zu narrativen Quellen liefern Urkunden einen weitaus objektiveren Einblick auf historische Abläufe. Besonders die „Nebeninformatio

nen“, die ein Diplom – ohne Intention des Ausstellers – „mitüberliefert“, sind von höchst

em Interesse. Die vorliegende Regestenedition vereint bezogen auf Heppenheim und die Burg Starkenburg die primär den Beständen des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt und Staatsarchivs Würzburg sowie bereits edierten Quellen- und Urkundenbüchern entnommen urkundlichen Textzeugnisse, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Den meisten Urkunden ist ein kommentierter Teil beigefügt, der die bisherige Forschung aufgreift und weiterführt. Von der ersten Erwähnung Heppenheims im Jahr 755 (vgl. unten, Nr. 1) bis zur Verpfändung an die Kurpfalz 1461 (vgl. unten, Nr. 512) wird auf diese Weise ein Bild entworfen, das nicht nur einzelne Mosaikstücke enthält, sondern diese zu einer zusammenhängenden Gesamtdarstellung werden lässt, die so von der Forschung bisher noch nicht realisiert werden konnte. Thematischer Gegenstand dabei ist die mittelalterliche Geschichte der Stadt Heppenheim mit ihren sechs damaligen Filialdörfern (Kirschhausen, Unter- und Ober-Hambach, Sonderbach, Erbach und Wald-Erlenbach) zuzüglich der heute als Vororte zur Kreisstadt gehörigen Ortschaften (Ober-Laudenbach, Mittershausen, Scheuerberg und Igelsbach) sowie diejenige der Burg Starkenburg. Gerade diese Zeitspanne, in der Heppenheim seine Stadtrechte (vgl. hierzu bes. unten, Nr. 148, vom 9. August 1330, mit Anm.) und mit dem Amtshof einen Regierungssitz der Mainzer Erzbischöfe erhielt (vgl. hierzu bes. unten, Nr. 367), und die Starkenburg zu

m Schauplatz von Macht, Kampf und Verrat (vgl. hierzu bes. unten, Nrn. 13–13a; Nr. 50

u. Nr. 53 sowie Anlage 2) aber auch von herrschaftlichem Glanz (vgl. hierzu bes. unten, Nr. 28 u. Nr. 39, jeweils mit Anm.) wurde, war für Heppenheim und die Starkenburg so prägend. Nicht zuletzt die landwirtschaftliche

Nutzung und Erschließung des Heppenheimer Raumes förderte dessen Entwicklung. Mehr und mehr steigerte sich auch hier das Bedürfnis, Geldfragen urkundlich abzusichern. So bilden diejenigen Urkunden, die aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten heraus entstanden sind, besonders in spätmittelalterlicher Zeit das Gros der verzeichneten Quellen. Diese Textstücke geben ein Zeugnis darüber ab, wer von wem Geld unter welchen Voraussetzungen zu bekommen hatte, was gleichzeitig die lehensrechtlichen Bedingungen sowie die soziale Stellung und Einbindung der beteiligten Personen widerspigelt.

Aktualisiert: 2023-06-02

> findR *

Mit Hilfe der Untersuchung eines historischen Kadiamtsregisters soll die mikropolitische und -soziale Situation der nordmesopotamischen Stadt Mardin im 18. Jahrhundert genauer beleuchtet werden. Die vollständige Transliteration und Übersetzung des Kadiamtsregisters von Mardin 247 und der Versuch, anhand der thematisch weitgefächerten Texte die multiethnisch geprägte Region genauer zu untersuchen, liefert nicht durchweg Lösungen und Erklärungen, aber durchaus Einsichten, Anregungen und Bausteine für weitere Untersuchungen. Diese Arbeit stellt im nicht-türkischsprachigen Raum einen Meilenstein in der Untersuchung von osmanischen Quellen dar, die in jüngster Zeit vor allem im türkischen Raum stark vorangetrieben wird. Besonders im Bereich der mikrohistorischen Einordnung und systematischen Analyse der Quelle sind hier allerdings noch viele Lücken zu schließen. Als bemerkenswerte Neuerung in der Quellenforschung ist in dieser Arbeit die Prosopographie hervorzuheben, die einen wertvollen Beitrag zu weitergehenden biographischen Erkenntnissen liefert. Das Kadiamtsregister von Mardin 247 ist bislang einer umfassenden systematischen Untersuchung noch nicht unterzogen worden, womit die vorgelegte Untersuchung Originalität beansprucht.

Aktualisiert: 2023-05-29

> findR *

Mit Hilfe der Untersuchung eines historischen Kadiamtsregisters soll die mikropolitische und -soziale Situation der nordmesopotamischen Stadt Mardin im 18. Jahrhundert genauer beleuchtet werden. Die vollständige Transliteration und Übersetzung des Kadiamtsregisters von Mardin 247 und der Versuch, anhand der thematisch weitgefächerten Texte die multiethnisch geprägte Region genauer zu untersuchen, liefert nicht durchweg Lösungen und Erklärungen, aber durchaus Einsichten, Anregungen und Bausteine für weitere Untersuchungen. Diese Arbeit stellt im nicht-türkischsprachigen Raum einen Meilenstein in der Untersuchung von osmanischen Quellen dar, die in jüngster Zeit vor allem im türkischen Raum stark vorangetrieben wird. Besonders im Bereich der mikrohistorischen Einordnung und systematischen Analyse der Quelle sind hier allerdings noch viele Lücken zu schließen. Als bemerkenswerte Neuerung in der Quellenforschung ist in dieser Arbeit die Prosopographie hervorzuheben, die einen wertvollen Beitrag zu weitergehenden biographischen Erkenntnissen liefert. Das Kadiamtsregister von Mardin 247 ist bislang einer umfassenden systematischen Untersuchung noch nicht unterzogen worden, womit die vorgelegte Untersuchung Originalität beansprucht.

Aktualisiert: 2023-05-29

> findR *

Frontmatter -- Inhalt -- Verzeichnis der besuchten Archive -- Verzeichnis der benutzten Bestände -- Regesten -- 20001- 22298 -- 22299- 24691 -- 24692- 27036 -- 27037-29001 -- Konkordanz der nicht mehr belegten Regestnummern

Aktualisiert: 2023-05-29

> findR *

Frontmatter -- Inhalt -- Einleitung -- Verzeichnis der besuchten Archive (Archivkennziffern) -- Verzeichnis der benutzten Bestände (Bestandskennziffern) -- Regesten -- 10001-12569 -- 12570-15140 -- 15141-17345 -- 17346-19014 -- Konkordanz der nicht mehr belegten Regestnummern

Aktualisiert: 2023-05-29

> findR *

Das Projekt "Diplomatar des Landes ob der Enns" war eine herausragende Leistung (ober)österreichischer Geschichtsforscher im 19. Jahrhundert. Während die Bände des Urkundenbuches ob der Enns, die daraus hervorgingen, heute noch selbstverständliche Basis einschlägiger Forschungsarbeiten sind, gerieten die in den Urkundenbüchern nicht abgedruckten Abschriften des Diplomatars weitgehend in Vergessenheit. Die Regesten 1400 bis 1499 wurden vor kurzem veröffentlicht, ein weiterer, erheblicher Teil des Bestandes "Diplomatar" im Oö. Landesarchiv ist aber immer noch unbearbeitet.

Dr. Gerhart Marckhgott, ehemaliger Direktor des Oö. Landesarchivs, hat nun das gedruckte Urkundenbuch um die bislang unveröffentlichten Abschriften aus dem "Diplomatar" bis 1399 samt umfangreichem Index ergänzt. Damit liegt nun ein weiteres wichtiges Nachschlagewerk für die oberösterreichische Landesgeschichte vor.

Aktualisiert: 2022-12-05

> findR *

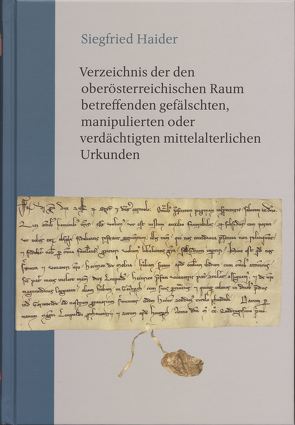

Urkunden sind eine wesentliche Grundlage für die Erforschung unserer Geschichte. Einen besonderen Aspekt bildet dabei die Frage nach der Echtheit dieser Urkunden. Siegfried Haider hat nun mit seiner profunden Sachkenntnis ein Verzeichnis jener das Gebiet des heutigen Oberösterreich betreffenden mittelalterlichen Urkunden erstellt, die gefälscht oder manipu-

liert wurden oder unter einem solchen Verdacht stehen.

Das Werk stellt als Beiheft zur wissenschaftlichen Reihe des Urkundenbuches des Landes ob der Enns einen grundlegenden Arbeitsbehelf für alle Forscherinnen und Forscher dar, die sich mit Mediävistik, Diplomatik oder der oö. Landesgeschichte beschäftigen.

Aktualisiert: 2022-09-29

> findR *

Im Oö. Landesarchiv befindet sich ein Schatz, der auf die akribische Arbeit von Archivar/innen und Historiker/innen des 19. Jahrhunderts zurückgeht: das Diplomatar. In Vorbereitung für das „Urkundenbuch des Landes ob der Enns“ recherchierten sie in privaten, kirchlichen und öffentlichen Archiven nach Urkunden zu Oberösterreich und legten in mühevoller Kleinarbeit handschriftliche Abschriften an. Teilweise existieren heute nur mehr diese, da die Originale inzwischen verloren gegangen sind oder zerstört wurden.

Das gedruckte Urkundenbuch endet mit dem Jahr 1399. Dr. Gerhart Marckhgott, ehemaliger Direktor des Oö. Landesarchivs, nahm sich daher der Abschriften für das unbearbeitete 15. Jahrhundert an und legte mit der Zusammenstellung der Regesten inklusive einem umfangreichen Index ein wichtiges Nachschlagewerk für die oberösterreichische Landesgeschichte vor.

Aktualisiert: 2022-04-07

> findR *

Mit Hilfe der Untersuchung eines historischen Kadiamtsregisters soll die mikropolitische und -soziale Situation der nordmesopotamischen Stadt Mardin im 18. Jahrhundert genauer beleuchtet werden. Die vollständige Transliteration und Übersetzung des Kadiamtsregisters von Mardin 247 und der Versuch, anhand der thematisch weitgefächerten Texte die multiethnisch geprägte Region genauer zu untersuchen, liefert nicht durchweg Lösungen und Erklärungen, aber durchaus Einsichten, Anregungen und Bausteine für weitere Untersuchungen. Diese Arbeit stellt im nicht-türkischsprachigen Raum einen Meilenstein in der Untersuchung von osmanischen Quellen dar, die in jüngster Zeit vor allem im türkischen Raum stark vorangetrieben wird. Besonders im Bereich der mikrohistorischen Einordnung und systematischen Analyse der Quelle sind hier allerdings noch viele Lücken zu schließen. Als bemerkenswerte Neuerung in der Quellenforschung ist in dieser Arbeit die Prosopographie hervorzuheben, die einen wertvollen Beitrag zu weitergehenden biographischen Erkenntnissen liefert. Das Kadiamtsregister von Mardin 247 ist bislang einer umfassenden systematischen Untersuchung noch nicht unterzogen worden, womit die vorgelegte Untersuchung Originalität beansprucht.

Aktualisiert: 2023-03-27

> findR *

Mit Hilfe der Untersuchung eines historischen Kadiamtsregisters soll die mikropolitische und -soziale Situation der nordmesopotamischen Stadt Mardin im 18. Jahrhundert genauer beleuchtet werden. Die vollständige Transliteration und Übersetzung des Kadiamtsregisters von Mardin 247 und der Versuch, anhand der thematisch weitgefächerten Texte die multiethnisch geprägte Region genauer zu untersuchen, liefert nicht durchweg Lösungen und Erklärungen, aber durchaus Einsichten, Anregungen und Bausteine für weitere Untersuchungen. Diese Arbeit stellt im nicht-türkischsprachigen Raum einen Meilenstein in der Untersuchung von osmanischen Quellen dar, die in jüngster Zeit vor allem im türkischen Raum stark vorangetrieben wird. Besonders im Bereich der mikrohistorischen Einordnung und systematischen Analyse der Quelle sind hier allerdings noch viele Lücken zu schließen. Als bemerkenswerte Neuerung in der Quellenforschung ist in dieser Arbeit die Prosopographie hervorzuheben, die einen wertvollen Beitrag zu weitergehenden biographischen Erkenntnissen liefert. Das Kadiamtsregister von Mardin 247 ist bislang einer umfassenden systematischen Untersuchung noch nicht unterzogen worden, womit die vorgelegte Untersuchung Originalität beansprucht.

Aktualisiert: 2023-03-27

> findR *

Frontmatter -- Inhalt -- Verzeichnis der besuchten Archive -- Verzeichnis der benutzten Bestände -- Regesten -- 20001- 22298 -- 22299- 24691 -- 24692- 27036 -- 27037-29001 -- Konkordanz der nicht mehr belegten Regestnummern

Aktualisiert: 2023-03-27

> findR *

Frontmatter -- Inhalt -- Einleitung -- Verzeichnis der besuchten Archive (Archivkennziffern) -- Verzeichnis der benutzten Bestände (Bestandskennziffern) -- Regesten -- 10001-12569 -- 12570-15140 -- 15141-17345 -- 17346-19014 -- Konkordanz der nicht mehr belegten Regestnummern

Aktualisiert: 2023-03-27

> findR *

Mit dem Band VIII des Bündner Urkundenbuchs, das die Jahre 1386 bis 1400 erschliesst, gelangt das langjährige Projekt "Bündner Urkundenbuch" an sein Ende. Vom in den 1940er Jahren gestarteten Editionsvorhaben sind ‒ seit der Wiederaufnahme des Projekts im Jahre 1991 ‒ sieben Bände erschienen, die mehr als 4500 Urkunden zwischen 1200 und 1400 umfassen und damit die Geschichte Graubündens vollständig abdecken.

Band VIII, der aus zwei Teilen besteht, umfasst insgesamt 782 Urkunden aus verschiedenen Archivbeständen im In- und Ausland. Die grösste Anzahl der Urkunden stammt aus Bündner Archiven, hauptsächlich aus dem Bischöflichen Archiv Chur, vertreten sind aber auch zahlreiche Archive in Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich.

Im bearbeiteten Zeitraum treten zwei starke historische Persönlichkeiten hervor: Hartmann von Werdenberg-Sargans und Ulrich Brun von Rhäzüns. Graf Hartmann, ein Johanniter, wurde in zwiespältiger Wahl 1388 zum Bischof von Chur ernannt. Seine Amtszeit war von verschiedenen Fehden geprägt, hauptsächlich gegen die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg, die Freiherren von Rhäzüns und die Vögte von Matsch. Diese kriegerischen Auseinandersetzungen und die darauffolgenden Friedensverhandlungen, Vermittlungen und Schiedsgerichtsurteile trugen zur Ausstellung zahlreicher Urkunden bei und sind deshalb im vorliegenden Band bestens dokumentiert. Dem Freiherrn Ulrich II. Brun von Rhäzüns, einem seiner Widersacher, gelang es, durch eine gezielte Heirats- und Bündnispolitik das Ansehen des Hauses Rhäzüns zu steigern und wichtige Allianzen zu schliessen. Die Stammherrschaft seiner Familie konnte er dank dem Erwerb von Herrschaftsrechten und Land bedeutend ausbauen. Er war auch einer der Mitgründer des Oberen Bundes im Jahr 1395. In den Urkunden von Band VIII finden aber auch andere Themen ihren Niederschlag wie z.B. der Ausbau der Septimerstrasse, die Pest in Chur im Jahr 1400 oder die Nutzung verschiedener Alpen und Weiden in den Kommunen. Neben verschiedenen Verzeichnissen und Registern, die den Band erschliessen, findet man auch zwei Verzeichnisse, die dem Benutzer die Suche der Siegel und der Nachträge über die Bände II (neu) bis VIII ermöglichen. Im Band VIII sind zudem 83 Bündner Siegel und sieben Notarszeichen abgebildet.

Aktualisiert: 2021-05-06

> findR *

Die Arbeit befasst sich mit quellenkundlichen Fragen zur gemeinsamen Geschichte Georgiens und des safavidischen Irans in der frühen Neuzeit und stellt die Dynamik der fiskalen Differenzen dieser Machtzentren in den Vordergrund der Betrachtung. Die philologische Grundlage der Untersuchung bilden 204 bilinguale, georgisch-persische Urkunden, die ins Deutsche übertragen und als Schwerpunkt dieser Arbeit in den Regesten erfasst worden sind. Bei den Promulgierenden handelt es sich mehrheitlich um die Könige bzw. Thronanwärter der ostgeorgischen Königreiche Kartli und Kacheti. Als Vasallen des Safavidenreiches nahmen diese Herrscher den Islam an und bekleideten die höchsten militärischen sowie administrativen Ämter des suzeränen Staates, gleichwohl repräsentierten sie sich vor ihren georgischen Untertanen weiterhin als christliche Herrscher und strebten nach politischer Unabhängigkeit.

In der Untersuchung werden die geschichtlichen Hintergründe, die zur Entstehung der zweisprachigen, persisch-georgischen Urkunden beitrugen, umrissen. Im analytischen Teil wird es aufgezeigt, wie die bilingualen Urkunden die Komplexität der bestehenden Machtkorrelation widerspiegeln, was in besonderem Maße anhand der Erfassung der fiskalen Sachverhalte in Termini technici verdeutlicht wird. Die Analyse der formalen, inhaltlichen sowie diplomatischen Aspekte und Besonderheiten dieser Dokumente führt zu Erkenntnissen über die Frage, wie ein und dasselbe Dokument in seiner diplomatischen Gestaltung zwei von Grund auf unterschiedlichen politisch-ökonomischen Systemen entsprechen konnte: Dem georgischen Feudalwesen und den iranischen lehensähnlichen Übertragungen.

Aktualisiert: 2020-02-04

> findR *

In Österreich ist reichhaltiges urkundliches Quellenmaterial zur mittelalterlichen Geschichte der Juden überliefert; dazu kommen zeitgenössische historiographische, literarische und theologische Texte. Die zahlreichen Quellen geben Aufschluss über die wirtschaftliche, rechtliche und persönliche Situation der Juden sowie über den Umgang der christlichen Umwelt mit ihnen.

Daher wurde am Institut für Geschichte der Juden in Österreich (St. Pölten) eine Publikationsreihe in Angriff genommen, die dieses Material erstmals gesammelt in Regestenform zugänglich machen wird. Der erste Band umfasst dabei den Zeitraum vom frühesten quellenmäßig fassbaren Auftreten von Juden in Österreich bis 1338, dem Jahr der ersten großen, von Pulkau ausgehenden Verfolgungswelle gegen die österreichischen Juden. Anhand dieser Quellen lassen sich die Anfänge des jüdischen Lebens im mittelalterlichen Österreich nachvollziehen.

Aktualisiert: 2020-05-06

> findR *

Aktualisiert: 2023-04-10

> findR *

Die Stadt Beeskow verfügt im Vergleich mit anderen Städten in der Mark Brandenburg und der Niederlausitz über einen umfänglichen, inhaltsreichen und gut erhaltenen Bestand an Urkunden aus dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeit, deren Inhalte hier zum ersten Mal in Form von 255 Regesten ausführlich beschrieben werden. Stadtrechtsbestätigungen, Lehnsurkunden und Finanzgeschäfte erhellen die rechtlichen und materiellen Verhältnisse der Stadtgemeinde. In das alltägliche Leben der Bürger gewährt die in Brandenburg ziemlich einmalige Überlieferung von Zunftstatuten und -privilegien tieferen Einblick. Neben den für die Versorgung der Bevölkerung unverzichtbaren Viergewerken der Bäcker, Fleischer, Schneider und Schuhmacher standen die im Fernhandel tätigen Gewandschneider und Tuchmacher, die von der Lage der Stadt am Schnittpunkt belebter Handelsstraßen begünstigt wurden.

Aktualisiert: 2019-12-19

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Bücher zum Thema Regest

Sie suchen ein Buch über Regest? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum

Thema Regest. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr

hat zahlreiche Bücher zum Thema Regest im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das

passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das

Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche

Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema Regest einfach online und lassen Sie es sich bequem nach

Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.

Regest - Große Auswahl Bücher bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum

Thema Regest, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche

Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl

Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie

unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien

zu finden. Unter Regest und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung

thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.

Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem

zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu

studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.