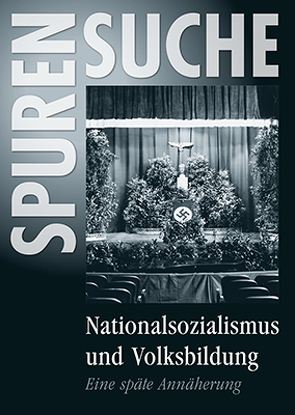

Volksbildung und Nationalsozialismus schließen einander eigentlich kategorisch aus: hier die gesellschafts- und bildungspolitischen Axiome einer demokratieförderlichen und wissenschaftszentrierten Lehr- und Lernfreiheit im Sinne einer weltoffenen, an der Entfaltung des Individuums orientierten Weltauffassung, dort die auf rassistischem Antisemitismus basierende Ideologie und Herrschaftspraxis des Nationalsozialismus, die das „Zeitalter des Liberalismus und Individualismus“ durch die gleichgeschaltete „Volksgemeinschaft“ endgültig überwinden wollte. Dennoch gab es Volks- beziehungsweise Erwachsenenbildung im Nationalsozialismus – in Deutschland seit 1933, in Österreich seit 1938. Es gab (propagandistische) Vorträge, Kurse und (systemstabilisierende) kulturelle Veranstaltungen, deren Programmgestaltung den NS-Gauleitungen unterworfen war. Die „Volksbildungsstätten“, in welche die Volkshochschulen umgewandelt wurden, waren nur für „arische Volksgenossen“ zugänglich. Jüdische und politisch unliebsame Kursleiter*innen, administrative Kräfte und Volkshochschulleiter wurden entlassen, inhaftiert, vertrieben oder ermordet.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren die Volkshochschulen früh ein Ort der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Die organisatorische sowie personengeschichtliche Täter- und Opfer-Perspektive wurde dabei jedoch lange ausgeblendet. Dazu liefert diese Ausgabe ebenso einige erste Beiträge wie zu Aspekten der institutionsgeschichtlichen Entwicklung oder zu Frühformen völkischen Gedankenguts.

Aktualisiert: 2021-03-11

Autor:

Matthias Alke,

Hannelore Bastian,

Thomas Dostal,

Georg Fischer,

Bernd Käpplinger,

Bernhard Schoßig,

Christian H Stifter,

Maria Stimm,

Robert Streibel,

Antje von Rein,

Celine Wawruschka

Aktualisiert: 2020-01-28

> findR *

In dem Konferenzband sind Beiträge unter anderem zu den Themen „Archivierung und Dokumentation“, „Archivarbeit am Beispiel des Wolfgang Schulenberg-Instituts für Erwachsenenbildung“ und „Erforschung der Erwachsenenbildungsgeschichte“ enthalten.

Aktualisiert: 2020-01-28

> findR *

Aktualisiert: 2020-01-28

> findR *

Das Schwarze Quadrat, die von Kasimir Malewitsch geschaffene Kunst-Ikone als gedanklicher Ausgangspunkt. Ein Flugzeug am leeren Himmel, vom Mond beleuchtet – sich auflösende Kondensstreifen als symbolische Spuren der Geschichte zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Suche nach spezifischen Elementen historischer Vergangenheit ist zugleich auch Programmatik dieser Zeitschrift und jedes historischen Arbeitens. Die selbstgesetzte Aufgabe: Die Schaffung eines Diskurses durch historiografische Forschung zu allen Bereichen der Volks- und Erwachsenenbildung sowie den Bedingungen ihrer gegenwärtigen Praxis. Die Fragen: Was wird in Zukunft von den materiellen Zeugnissen der Vergangenheit übrig bleiben? Was ist wesentlich? Welches historische Wissen ist für das Verständnis der Gegenwart notwendig? Die Zugänge sind vielfältig. Einige werden hier vorgestellt: beispielsweise sozial- und bildungswissenschaftliche Textanalysen, historische Programmanalysen, ideen-, institutionen- und personenorientierte Zugänge, themen- beziehungsweise epochenspezifische Ansätze sowie die Auseinandersetzung mit dem Bildgedächtnis der Erwachsenenbildung. Auch die Herausforderungen sind vielfältig: so etwa die archivarische Sammlung und Sicherung der Quellen, methodisch differenzierte Analysen, die Interpretation und Deutung der Quellen sowie deren Kontextualisierung in einem breiteren historiografischen Rahmen.

Aktualisiert: 2020-07-01

Autor:

Philipp Assinger,

Susanne Barth,

Thomas Benesch,

Jelena Büchner,

Barbara Degen,

Joerg Dinkelaker,

Horst Dräger,

Malte Ebner von Eschenbach,

Stephanie Freide,

Melanie Helmig,

Thomas Jung,

Christian Kloyber,

Christian H Stifter,

Robert Streibel

Aktualisiert: 2020-01-28

> findR *

In der Volks- und Erwachsenenbildung der vergangenen 150 Jahre war Gesundheitsbildung sowohl Aufklärung als auch Disziplinierung.

Gemäß der antiken Maxime „ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“ wurden in der Vermittlung medizinischen Wissens Ende des 19. Jahrhunderts Fragen der „Volksgesundheit“ sowie der individuellen Körper- und Gesundheitspflege mitaufgenommen.

In der Zwischenkriegszeit wurde das Angebot zu medizinischen Themen ausgebaut und verstärkt Kurse für Turnen und Bewegung in den Programmen offeriert. Neben Theaterstücken zur „hygienischen Volksbelehrung“ nützte man auch Hygiene- und Bildungsfilme sowie avancierte Methoden der Bildstatistik zur Gesundheitsbildung.

Nach den rassistischen Körper- und Volkskonzepten und den mörderischen medizinischen Versuchen in der NS-Zeit schlug sich der abermalige Aufstieg der Medizin seit den 1950er-Jahren in Vortragsserien nieder, die sich insbesondere mit Fragen der individuellen Gesundheitsvorsorge beschäftigten. Mit dem Durchbruch des Neoliberalismus wurde die körperliche und mentale Selbstoptimierung schließlich zum zentralen Thema.

Schon zuvor hatte sich am Thema Stress gezeigt, dass die Volkshochschulprogramme immer beides enthalten haben: Anpassung an gesellschaftliche Zwänge sowie Ausbildung eines gleichermaßen verantwortungs- wie selbstbewussten Umgangs mit den existenziellen Fragen von Gesundheit und Krankheit.

Aktualisiert: 2020-01-28

> findR *

Der Blick über die Grenzen erweitert den Horizont, eröffnet Einsichten auf bisher Fremdes und Unbekanntes, schärft die Wahrnehmung von Besonderheiten und ermöglicht deren präzisere Einordnung und Bewertung. Dies gilt auch für die Entwicklung der Volks- und Erwachsenenbildung – insbesondere seit ihrer Formierung im 19. und 20. Jahrhundert.

Volksaufklärung, Arbeiterbildung, Volksbüchereiwesen, Universitätsausdehnung, Uraniabewegung und Heimvolkshochschulbewegung waren keineswegs allein „nationale“ Angelegenheiten. Ihre „nationalstaatlichen“ Ausprägungen und Entwicklungen waren in der Regel beeinflusst von ausländischen Anregungen und Vorbildern, die übernommen und den jeweiligen örtlichen Verhältnissen angepasst wurden. Entwicklungen und Strömungen in der Volks- und Erwachsenenbildung der letzten 200 Jahre sind besser einzuordnen, wenn man diese kontextualisiert und den Blick über die jeweilige Nationalgeschichtsschreibung hebt. Dies ist die Intention des vorliegenden Bandes, der anhand ausgewählter

Fallbeispiele einige zentrale Aspekte von Internationalität in der Erwachsenenbildung darstellt – mit der Absicht, damit einen Anstoß für eine differenzierte historische Auseinandersetzung zu geben.

Aktualisiert: 2020-01-28

Autor:

Gerhard Brändle,

Thomas Dostal,

Marion Fleige,

Stephan Ganglbauer,

Wolfgang Jütte,

Monika Kil,

Jyri Manninen,

Lorenz Mikoletzky,

Oliver Rathkolb,

Daniela Savel,

Irena Sgier,

Christian H Stifter,

Bettina Thöne-Geyer,

Johannes Weinberg,

Jörg Wollenberg

Das Verhältnis von Volks- beziehungsweise Erwachsenenbildung zu Staat, Politik und Gesellschaft war stets ambivalent.

Im Unterschied zu Schule und Universität verstand sich die Volksbildung als primär zivilgesellschaftliche Initiative und von daher weitgehend „frei“ von staatlich-politischem Einfluss. Dennoch verdankten sich die Grundlagen für diese Freiheit der staatsrechtlichen Liberalisierung der Gesellschaft durch die 1867 erlassenen Staatsgrundgesetze.

Zum einen trachtete das freie Volksbildungswesen nach kommunaler oder staatlicher Unterstützung und vermied dabei nach Möglichkeit inhaltliche Einflussnahme. Andererseits bestanden (und bestehen) unterschiedlich intensive Bemühungen um Einflussnahme und staatliche Reglementierung der Volks- beziehungsweise Erwachsenenbildung.

Der vorliegende Band nähert sich diesem von Ambivalenzen und Spannungen geprägten Verhältnis zwischen Erwachsenenbildung, Staat, Politik und Gesellschaft mit einzelnen Analysen aus historischer sowie aktueller nationaler

und internationaler Perspektive mit dem Ziel, weitergehende systematische Untersuchungen und kritische Diskussionen anzuregen.

Aktualisiert: 2020-01-28

> findR *

Auszug aus dem Buch-Vorwort:

Es begann im Oktober 1981 in Innsbruck. Am Rande einer Sitzung des Vorstandes des Deutschen Volkshochschul-Verbandes und der Pädagogischen Ausschüsse der deutschen und österreichischen Volkshochschulen kam es zu einem Freundschafts-treffen ehemaliger leitender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen, österreichischen und schweizerischen Volkshochschulen. Die Organisatoren

des Treffens waren die Leiterin der Volkshochschule Innsbruck, Dr. Emmi Torggler, und der Finanzreferent des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen, Prof. Otto Zwicker.

Als Ergebnis des zweitägigen Gedankenaustausches wurde dessen Fortsetzung im nächsten Jahr beschlossen, mit dem Ziel, Beiträge zu einer Aufarbeitung der Geschichte der Volkshochschulen der drei Länder zu erstellen. Dazu sollten insbesondere die eigenen Erinnerungen und Aufzeichnungen der Personen des Teilnehmerkreises herangezogen werden, waren doch die meisten von ihnen in verantwortlichen Positionen der Volkshochschulbewegung durch viele Jahre tätig gewesen.

Der Beschluß von Innsbruck hatte Langzeitfolgen. Ein Jahr später fand das nächste Treffen in der Heimvolkshochschule Buchenried, Deutschland, statt und seither gab es ohne Unterbrechung alljährlich eine Zusammenkunft des Freundeskreises. Die zehnte dieser Zusammenkünfte fand 1990 erstmals in der Schweiz auf Schloß Münchenwiler statt und die heurige 20. Konferenz ist im Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in Strobl, Österreich, zu Gast. (...)

Aktualisiert: 2020-01-28

> findR *

Auszug aus einem Vorwort:

Karl Hochwarter hat nicht nur die jüngere Geschichte der österreichischen Volks -

hochschulen geprägt, sein Wirken hat bis in die heutige Zeit deutlich sichtbare Spuren

hinterlassen.

Da ist erst einmal „seine“ Volkshochschule, die Volkshochschule Wien-Nord (heute:

Floridsdorf), die er im Jahr 1948, knapp zwei Jahre nach ihrer Gründung, übernommen

hat und die er bis 1986 geleitet hat. Hochwarters Aktivitäten und seine Offenheit

für Innovationen und die Förderung von jungen MitarbeiterInnen, ist nachhaltig wirksam.

Zur gegenwärtigen inhaltlichen Ausrichtung und Schwerpunktsetzung der Volks -

hoch schule Floridsdorf im Bereich des Zweiten Bildungsweges und im Bereich des

tech nologie-gestützten Lernens hat Karl Hochwarter bereits ab den 1960er-Jahren die

Grundsteine gelegt. Er hat den Zweiten Bildungsweg eingeführt und er hat sich sehr

früh mit Technologie und Computern befasst. Die Volkshochschule Floridsdorf richtete

das erste Computerlabor der Wiener Volkshochschulen ein.

Das Österreichische Volkshochschularchiv, eine heute international bekannte und

viel beachtete Einrichtung, die vom Verband Österreichischer Volkshochschulen und

den Wiener Volkshochschulen getragen wird, ist ohne die Initiative und das Wirken

von Karl Hochwarter nicht denkbar. Damit ist ein wichtiger Schritt gelungen, der die

wis sen schaftliche Grundlegung der Bildungsarbeit der Volkshochschulen befördert.

Durch im Jahr 2007 online gegangene Knowledgebase Erwachsenenbildung (www.

adulteducation.at) konnten die Aktivitäten des Archivs weiter ausgebaut werden und

der österreichischen Erwachsenenbildung steht eine öffentlich zugängliche Wissens -

platt form zur Verfügung, die von der Geschichte bis in die Gegenwart reicht.

Schließlich sind viele ErwachsenenbildnerInnen durch „seine Schule“ gegangen. (...)

Aktualisiert: 2020-01-28

> findR *

Kein runder Geburtstag, auch kein runder Todestag und dennoch: Diese Ausgabe

der Spurensuche ist zur Gänze dem Leben und Wirken von Viktor Matejka gewidmet,

– freilich mehr dem ‚Wirken‘ als dem ‚Leben‘ –, ging dieses doch stark in ersterem auf.

Warum dies? Nun, vielleicht gerade deshalb. Weil es eben keinen äußeren Anlass im Sinne eines runden Jubiläums, einer runden Erinnerungszahl oder eines wie immer gearteten Festaktes gibt und – weil es einen solchen Anlass auch nicht braucht, um eine

Beschäftigung mit diesem rastlosen Mahner, kulturpolitischen Innovator und Volksbildner mit ‚Leib und Seele‘ zu begründen oder gar zu rechtfertigen. (...)

Wie auch immer. Vor nunmehr vierzehn Jahren verstarb der unermüdliche Volksbildner, unkonventionelle Kulturstadtrat und mit schier unglaublichem Gedächtnis ausgestattete Zeitzeuge Viktor Matejka und es war das Verdienst der Volkshochschule Hietzing, dem österreichischen Doyen selbständigen und beherzten öffentlichen Denkens, dessen Ableben eine nicht unbeträchtliche Leerstelle im kulturellen und intellektuellen Leben des Landes hinterlassen hat, vor zwei Jahren ein Symposium gewidmet und dabei

auch eine Ausstellung gezeigt zu haben. Nachdem es aus verschiedenen Gründen nicht möglich war, die Vorträge dieses Symposions in einem eigenen Konferenzband gesammelt zu veröffentlichen, einzelne der Referate jedoch in publikationswürdiger Form vorlagen, schien es reizvoll, diese Texte, ergänzt um einzelne weitere

Beiträge sowie Reprints in Form einer eigenen Schwerpunktausgabe – angereichert um ausgewähltes Illustrationsmaterial – zu veröffentlichen. (...)

Aktualisiert: 2020-01-28

> findR *

Auszug aus dem Heft-Editorial:

Ein Ansatz einer effizienten und zugleich nicht-elitären, weil vergleichsweise voraussetzungslosen Vermittlungsform (wissenschaftlichen) Wissens, der bis

auf den »Orbis pictus« (1685) – einen Vorläufer des illustrierten Schulbuchs – des Johann Amos Comenius zurückführt, liegt in der Veranschaulichung des

Wissens, wie dies insbesondere Bildungsreformer des 19. und frühen 20. Jahrhunderts im Bemühen um einen demokratischen „flachen“ Zugang zu Wissen und

Bildung propagierten oder einfach nur praktizierten.

„Die Anschauung also, die Erkenntnis von Objekten, von einer objektiven Welt, ist das Werk des Verstandes. Die Sinne sind bloß die Sitze einer gesteigerten Sensibilität“

formulierte Arthur Schopenhauer 1857 und verwies damit auf die zentrale Rolle der Anschauung im Zusammenhang verstandesmäßiger Lernprozesse.

Wissen und Bildung in anschaulicher Form zu vermitteln war vor über hundert Jahren im Sinne nachhaltiger Volksbildung en vogue und »modern« und ist dies wohl auch heute noch – nicht zuletzt versteht sich auch die Spurensuche, nicht nur mit vorliegendem

Schwerpunktheft, als Medium anschaulicher Wissensvermittlung.

Die hier versammelten Beiträge widmen sich unterschiedlichen Zugängen, Modellen und Konzepten zum Thema.

Aktualisiert: 2020-01-28

> findR *

Sofern man keinem disziplinär verengten Begriff von Bildung und Lernen anhängt, was auch der bisherigen, offenen und experimentierfreudigen Tradition weltanschaulich

ungebundener Volks- und Erwachsenenbildung zuwiderliefe, gibt es wohl kaum einen Ort, an dem kein Lernen beziehungsweise keine Lernprozesse stattfinden können. (...)

Die in der vorliegenden Schwerpunktausgabe versammelten Texte thematisieren die situationsspezifischen „materialen“ Umgebungen und Kontexte von Bildungsvermittlungsprozessen in methodisch-disziplinär unterschiedlicher Weise und

decken dabei sowohl historisch als auch thematisch ein weites Feld ab. (...)

Aktualisiert: 2020-01-28

Autor:

Thomas Ballhausen,

Martin Bartenberger,

Gerhard Bisovsky,

Holger Böning,

Michael Buhlmann,

Thomas Dostal,

Wilhelm Filla,

Stephan Ganglbauer,

Hubert Hummer,

Wolfgang Kogler,

Günter Krenn,

Jana Nittel,

Markus Oppenauer,

Helmut Reinalter,

Daniela Savel,

Erhard Schlutz,

Christian H Stifter,

Robert Streibel,

Anton Szanya,

Konrad Umlauf,

Johannes Wahl,

Johannes Weinberg,

Christoph Wendler,

Jörg Wollenberg,

Tanja Wunderlich

Auszug aus dem Heft-Editorial:

Obwohl die jüngste Leistungsstatistik des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen einen leichten Zuwachs an Bildungsangeboten im Fachbereich „Naturwissenschaft, Technik und Umwelt“ verzeichnet, fristet das Spektrum naturwissenschaftlich-technischer Vermittlungsangebote seit langem ein kärgliches Dasein. Die österreichweiten Teilnahmen sind in diesem Angebotsbereich in den letzten zehn Jahren auf ein Prozent des Gesamtangebots gesunken und liegen damit noch unter dem ohnehin geringen Teilnahmeniveau des Fachbereiches „Politik, Gesellschaft und Kultur“ (6,4 Prozent).

Historisch betrachtet, steht die gegenwärtige Marginalität naturwissenschaftlicher Themen in den Programmangeboten der Volkshochschulen jedenfalls in einem geradezu diametralen Verhältnis zur Bedeutung und inhaltlichen Vielfalt naturwissenschaftlicher Bildungsinhalte, welche für die frühen institutionalisierten Volksbildungsaktivitäten des 19. Jahrhunderts ebenso signifikant waren wie für jene der Zwischenkriegszeit.

Angesichts der fachlichen Ausdifferenzierung und methodischen Komplexität heutiger (Natur-)Wissenschaften ist die Frage nach den Möglichkeiten, Inhalten und Grenzen eines außerfachlichen Wissenstransfers heute zweifellos neu zu diskutieren. Unabhängig davon, wie viel naturwissenschaftliche Kenntnisse sich Einzelne auch zutrauen mögen, bleibt für die demokratische Weiterentwicklung auch der Naturwissenschaften (Stichwort: Finanzierung) die öffentliche Diskussion und Partizipation unabdingbar – und somit auch eine zentrale Herausforderung für die Erwachsenenbildung.

Aktualisiert: 2020-01-28

Autor:

Wilhelm Richard Baier,

Thomas Benesch,

Wilhelm Filla,

Stephan Ganglbauer,

Peter Habison,

Ursina Klauser,

Brigitte Ratzer,

Christian H Stifter,

Anton Szanya,

Peter Vodosek,

Gudrun Wolfschmidt

Sich dem Leben und Werk von österreichischen Intellektuellen zu widmen, kommt

angesichts hiesiger Verhältnisse einer doppelten Spurensuche gleich und hat geradezu

etwas Exotisches an sich: Zum einen, weil gelehrte Leitfiguren – nach dem katastrophalen Brain drain aufgrund von Austrofaschismus und Nationalsozialismus – ungeheuer rar geworden sind, sodass es zuweilen den Anschein hat, sie wären angesichts des mangelnden öffentlich-kritischen Diskurses entweder völlig abhanden

gekommen oder in halbprivate, selbstreferentielle Teilöffentlichkeiten abgedrängt und aufgrund dieses in Summe für freischwebend-kritische Geister nicht gerade förderlichen Habitats zu Lebzeiten eben oft nur in austriakischen Zerrformen („sinistre Lamentierer“,

„Originale“ et cetera) anzutreffen. Zum anderen bedeutet die Auseinandersetzung

mit herausragenden Intellektuellen dieses Landes immer auch ein Nachspüren nach den Umständen ihrer Marginalisierung, ein Ergründen ihres schleichenden Schattendaseins sowie ein kritisches Hinterfragen verschiedentlicher Ex-post-Vereinnahmungsversuche beziehungsweise heroischer Stilisierungen. Mit anderen Worten: eine vielschichtige

Spurensuche nach den spezifischen Ambivalenzen des „Kampfes um die österreichische Identität“ (Friedrich Heer). All dies wären bereits ausreichende

Gründe, sich in Form einer eigenen Schwerpunktausgabe einmal der Person des

„links-konservativen“ Kulturhistorikers und Essayisten Friedrich Heer und dessen „obszön exotischen“ humanistischen Pathos (Wolfgang Müller-Funk) anzunehmen.

Besonders interessant und spannend bei Heer scheint jedoch, dass dieser eine ausgeprägt exoterisch-öffentlichkeitswirksame Seite aufwies und darüber hinaus – wie der Hauptbeitrag dieser Ausgabe von Adolf Gaisbauer anhand bisher weitgehend unbekannter Dokumente konzise verdeutlicht – seine Entwicklung als vielgefragter Vortragender und Autor auch und insbesondere im Bereich populärwissenschaftlicher

Bildungseinrichtungen vollzog, darunter in Erwachsenenbildungseinrichtungen. (...)

Aktualisiert: 2020-01-28

Autor:

Evelyn Adunka,

Gerhard Botz,

Otto Friedrich,

Adolf Gaisbauer,

Helmut Hundsbichler,

Peter Malina,

Wolfgang Müller-Funk,

Sigurd P Scheicher,

Richard Steurer,

Christian H Stifter,

Anton Szanya

So viele Menschen, so viele Meinungen darüber, was Kunst ist und was nicht, was Identität stiftendes Element der Kultur, und was allenfalls dessen Gegenteil ist. Tatsächlich: über Kunst zu sprechen hat immer etwas Verfängliches, Prekäres. Was

Kunst ist (und was der entscheidend erweiterte Bereich dessen, was Kultur

genannt wird), lässt sich gerade im Hinblick auf deren Vermittlung – wo es um konkrete Inhalte geht – nicht gerade leicht dingfest machen. Dies, zumal sich im Verlauf der letzten zwei Jahrhunderte die gesellschaftlichen Wertesphären sukzessive individualisiert

und damit pluralisiert haben, wodurch auch die Grenzen zwischen Kunst und alltäglicher Konsumwelt zunehmend fließend wurden. Eine medial vernetzte Welt, in der das digital „Virtuelle“ gegenüber dem analog „Realen“ immer mehr an Terrain gewinnt, generiert zudem andere Codierungen und Wahrnehmungen, als die zurückliegenden Zeitalter. (...)

Nicht zuletzt bildete die Vermittlung von Kunst und Kultur – neben der Wissenschaft – auch einen eminent wichtigen Bestandteil der frühen Volks- beziehungsweise Erwachsenenbildung. Waren es doch gerade viele Künstler selbst, die zum Beispiel an den Volkshochschulen der Monarchie und Ersten Republik ihre eigenen Werke vorstellten, über Kunst und Kultur vortrugen und das Laienpublikum an verschiedene

Bereiche künstlerischen Ausdrucks, sei es im Bereich der Malerei, der Musik, des Theaters, der Literatur oder des Films, heranführten. Rezitationen, Kammermusikabende, Theateraufführungen, Chorauftritte, Kunstausstellungen, choreografierter Ausdruckstanz oder Kulturfilme gehörten einst zum täglichen Standardrepertoire jener Einrichtungen. Von historischen Beispielen aus der frühen

Glanzzeit der Volksbildung, von ihren Bezügen zur Literatur der Moderne, bis hin zu theoretischen Erwägungen und aktuellen Problemen der Kunst- und

Kulturvermittlung handelt diese – von Martin Praska (Cover) künstlerisch gestaltete – Schwerpunktausgabe.

Aktualisiert: 2020-01-28

Autor:

Dorothea Braun-Ribbat,

Hubert Ch Ehalt,

Wilhelm Filla,

Stephan Ganglbauer,

Jacques Guidon,

Philipp Maurer,

Edeltraud Moos-Czech,

Detlef Oppermann,

Andreas Paula,

Alfred Pfoser,

Wendelin Schmidt-Dengler,

Christian H Stifter,

Johannes Weinberg,

Jörg Wollenberg,

Christine Zeuner

Aktualisiert: 2020-01-28

> findR *

Muss Erinnerung an brutale Inhumanität, menschliche Gräueltaten und vergangenes Leid Schmerz auslösen, um nachhaltig zu wirken, wie der sprichwörtliche

,Pfahl im Fleische‘, oder soll erinnerndes Gedenken primär an nüchterne Reflexion geknüpft sein, um so die komplexen zeithistorischen Zusammenhänge zu erschließen?

Zweifellos eine schwierige Frage, sowohl hinsichtlich der darin enthaltenen moralisch-ethischen Implikationen als auch hinsichtlich der Aufgabe einer adäquaten Vermittlung zeithistorischer Forschungsergebnisse an eine breitere Öffentlichkeit. (...) „Die Farben der Deportation“ lautete der Titel eines Projektes der Volkshochschule Hietzing im Jahr

2008, in dessen Rahmen den Spuren der einstigen jüdischen Bewohner und Bewohnerinnen im Wiener Gemeindebezirk Hietzing, ihrer Vertreibung sowie

ihrer Ermordung in den Konzentrationslagern nachgegangen wurde. Die Ergebnisse dieses Projektes bildeten sodann den Ausgangspunkt für eine Bestandsaufnahme österreichischer Gedenk- und Erinnerungsprojekte im Jahr 2008. Da die Spurensuche nach den Hietzinger NS-Opfern weit über die Grenzen Österreichs hinaus führte, finden sich auch Beiträge zur aktuellen Gedenk- und Erinnerungsprojekten an den einstigen Orten der Vernichtung. Auf den folgenden rund 300 Seiten wird ein in der breiteren Öffentlichkeit nur wenig bekanntes Spektrum zivilgesellschaftlicher Initiativen und

Projekte vorgestellt, die zum Teil seit Jahren und oft unbedankt mit viel Engagement und persönlichem Einsatz Erinnerungsarbeit und damit politisch-zeithistorische Bildung leisten. (...) Eine besondere Rolle und Funktion im Bereich des Erinnerns an die Verbrechen des Nationalsozialismus kommt dabei der Politik zu. Wie es um die

Einstellung österreichischer Politiker und Politikerinnen im Hinblick auf Erinnerungs- und Gedenkkultur bestellt ist, wird hier erstmals empirisch auf Basis einer repräsentativen Umfrage analysiert.

Aktualisiert: 2020-01-28

> findR *

Die Beschäftigung mit Geschichte erzeugt manchmal – quasi als Nebenprodukt – ungewollt seltsame Zusammenhänge und Nachbarschaften, die vielleicht etwas vordergründig scheinen, aber dennoch nicht eines gewissen Reizes entbehren und manchmal sogar neue Perspektiven eröffnen und zu neuen Themenstellungen führen.

Dass Bildung und Wissen allgemein lehrbar sind

– freilich gegen Geld – wurde von den Sophisten

ebenso historisch erstmals vorgelebt wie die Möglichkeit,

innerhalb einer demokratisch organisierten

Polis herkömmlichen Streit in friedvoller Art

zu kultivieren. Wie der Philosoph Rüdiger Bubner

jüngst hervorstrich, bedeutete die von den Sophisten

entwickelte diskursive Streitkultur (Eristik)

als „sprachlich basierte und rhetorisch gehegte

Interaktionsform“ das genaue Gegenteil des „Aufeinanderschlagens

der Schwerter“, des „Ziehens

des Gewehrhahns“ oder des „Abwerfens der Bombe“.

Dass eine verstärkte Auseinandersetzung mit Politischer

Bildung angesichts der seit 2. Mai 2007 beschlossenen

Wahlrechstreform, wodurch das aktive

Wahlrecht auf 16 Jahre und das passive auf 18 Jahre

herabgesetzt wurde, nicht nur generell notwendig

ist, sondern auch für die Erwachsenenbildung eine

besondere Herausforderung darstellt, scheint evident.

Vielleicht gibt die vorliegende Ausgabe der Spurensuche

einige Anstöße dazu.

Aktualisiert: 2020-01-28

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Oben: Publikationen von Österreichisches Volkshochschularchiv

Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,

Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Österreichisches Volkshochschularchiv was Sei suchen.

Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber

und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Österreichisches Volkshochschularchiv hat vielleicht das passende Buch für Sie.

Weitere Verlage neben Österreichisches Volkshochschularchiv

Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:

Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Österreichisches Volkshochschularchiv

Wie die oben genannten Verlage legt auch Österreichisches Volkshochschularchiv besonderes Augenmerk auf die

inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Nutzer von buch-findr.de:

Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?

Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben