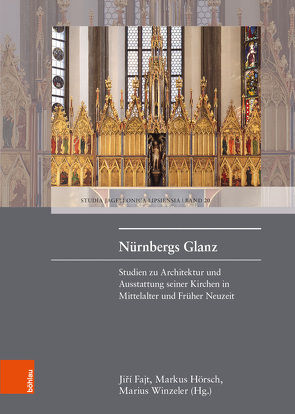

Das »Schatzkästlein des Heiligen Römischen Reiches« und seine Kirchen im Hochmittelalter

Aktualisiert: 2023-06-28

Autor:

Gabriele Bartz,

Benno Baumbauer,

Christof Claser,

Britta Dümpelmann,

Jirí Fajt,

Julia Feldtkeller,

Christian Förster,

Christian Hecht,

Markus Hörsch,

Markus Leo Mock,

Karin und Eike Oellermann,

Martin Roland,

Stefan Roller,

Christiane Stöckert,

Manuel Teget-Welz,

Gerhard Weilandt,

Marius Winzeler

Das »Schatzkästlein des Heiligen Römischen Reiches« und seine Kirchen im Hochmittelalter

Aktualisiert: 2023-05-28

Autor:

Gabriele Bartz,

Benno Baumbauer,

Christof Claser,

Britta Dümpelmann,

Jirí Fajt,

Julia Feldtkeller,

Christian Förster,

Christian Hecht,

Markus Hörsch,

Markus Leo Mock,

Karin und Eike Oellermann,

Martin Roland,

Stefan Roller,

Christiane Stöckert,

Manuel Teget-Welz,

Gerhard Weilandt,

Marius Winzeler

Aktualisiert: 2023-05-11

Autor:

Eveline Brugger,

Christoph Egger,

Gerhard Geissl,

Karel Hruza,

Reinhard Kren,

Christian Lackner,

Günter Marian,

Marian Marian,

Elisabeth Moll,

Gustav Pfeifer,

Folker Reichert,

Josef Riedmann,

Martin Roland,

Andrea Rzihacek,

Maria Stieglecker,

Karl Ubl,

Nikolaus Wagner,

Peter Wiesflecker,

Andreas Zajic,

Roman Zehetmayer,

Bernhard Zeller

Im Katalogband "Mitteleuropäische Schulen V", der die Reihe "Die Illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichischen Nationalbibliothek" fortsetzt, werden alle Handschriften mit Buchschmuck beschrieben, die zwischen ca. 1410 und 1450 in Wien und Niederösterreich entstanden sind. Ergänzt wird der Katalog durch zahlreiche Vergleichsabbildungen und einen umfangreichen Tafelband.

Der erste Abschnitt des Katalogs ist den Prachthandschriften gewidmet, die im Auftrag des Hofes in Wien hergestellt und von einer Gruppe von Buchmalern ausgestattet wurden, die früher missverständlich unter der Bezeichnung „Hofminiatorenwerkstatt“ zusammengefasst wurden. Den Auftakt bilden eine umfangreich illustrierte Legenda aurea und ein großformatiges, prachtvoll illuminiertes Gebetbuch für König Friedrich IV., den nachmaligen Kaiser Friedrich III. Für die Ausschmückung der beiden Bände fanden sich Martinus opifex aus Regensburg, der Illuminator Michael, der Albrechtsminiator und der Meister der Klosterneuburger Missalien mit ihren Mitarbeitern in den Jahren 1446 bis 1448 in Wien zusammen. An diese beiden Hauptwerke schließen weitere Arbeiten der genannten Buchmaler sowie einige Handschriften an, die für andere Angehörige des Hofes angefertigt wurden. Unter diesen ist das vom Albrechtsminiator mit einer bemerkenswerten Folge von ganzseitigen Miniaturen ausgestattete Gebetbuch für Herzog Albrecht V. von Habsburg hervorzuheben. Ob der Nachfolger Albrechts, Kaiser Friedrich III., auch der Auftraggeber der mit 332 Miniaturen illustrierten Historia destructionis Troiae war, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Von Martinus opifex in Regensburg illuminiert, enthält der Trojaroman den umfangreichsten der hier vorgestellten Bilderzyklen.

Der zweite Abschnitt des Katalogs behandelt neben Codices, die innerhalb des beschriebenen Bestandes stilistisch isoliert sind, auch Gruppen von Handschriften, die aufgrund ihrer Fleuronnée-Ausstattung zusammengeführt werden konnten. Anhand der vorgestellten Handschriftenkonvolute wird exemplarisch vorgeführt, wie kunsthistorische Methode und Provenienzforschung einander bei der Einordnung von illuminierten Codices ergänzen können. Besondere Beachtung verdienen zwei Handschriften, deren künstlerische Ausstattung aus Einblattholzschnitten besteht. Dass man die damals entwickelte Technik der Druckgraphik nutzte, um den Schmuck der handgeschriebenen Codices zu ergänzen, weist entwicklungsgeschichtlich auf die Erfindung des Buchdrucks voraus.

Methodisch folgt der Katalog den früher erschienenen Bänden der Reihe. Die klar gegliederten Beschreibungen entsprechen grundsätzlich einem einheitlichen Schema, wobei für Handschriften mit geringfügigem Schmuck ein reduzierter Beschreibmodus gewählt wurde. Entsprechend der Funktion des Bandes als eines kunsthistorischen Spezialkatalogs bilden die Textabschnitte, die dem Buchschmuck gewidmet sind, das Kernstück jedes Katalogisats. Der terminologisch akkuraten und anschaulichen Beschreibung der buchmalerischen Ausstattung jeder Handschrift folgt jeweils eine sorgfältige stilkritische Analyse des Buchschmucks. Diese bildet die Grundlage für die zeitliche und geographische Eindordnung der Objekte. Darüber hinaus umfassen die Katalogtexte eine vollständige Darstellung der kodikologischen Merkmale der Handschriften, eine genaue Beschreibung ihrer Einbände, eine möglichst präzise Rekonstruktion ihrer Provenienzgeschichte, eine detaillierte Aufschlüsselung ihres Inhalts und, bei deutschsprachigen Codices, eine Bestimmung ihrer Schriftsprache; ergänzt werden die Beschreibungen durch eine Liste aller Publikationen zum jeweiligen Objekt.

Den Beschreibungen stilistisch zusammengehöriger und daher im Katalog gruppierter Handschriften gehen außerdem einleitende Texte voraus, in denen die gemeinsamen Merkmale dieser Bände zusammenfassend beschrieben werden. Monographische Einleitungen sind auch den einzelnen Illuminatoren gewidmet, die in den Handschriften für Friedrich III. vertreten sind. Diese Einleitungen bieten dem Katalogbenutzer eine synthetische Darstellung der in den Einzelbeschreibungen enthaltenen Detailinformationen.

Hinsichtlich seiner Zusammensetzung ist der katalogisierte Bestand insofern bemerkenswert, als er sowohl außerordentlich reich illuminierte Prunkhandschriften für hochgestellte Persönlichkeiten als auch sehr schlicht ausgestattete Codices für den Gebrauch an der Wiener Universität umfasst; auch einige Handschriften, die in Klosterskriptorien hergestellt wurden, sind vertreten. Somit vermag der vorliegende Katalog ein sehr dichtes Bild von der Buchmalerei der Spätgotik in Österreich und den angrenzenden deutschsprachigen Gebieten zu vermitteln.

Nicht zuletzt stellt der Katalog ein wertvolles Quellenmaterial für Mittelalterhistoriker, Liturgiewissenschaftler, Altphilologen oder Germanisten dar, zumal im 15. Jahrhundert zum einen häufiger konkrete Informationen über historische Personen wie Schreiber, Auftraggeber oder Vorbesitzer zu finden sind, zum anderen die Texte immer vielfältiger werden.

Gedruckt mit Unterstützung durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).

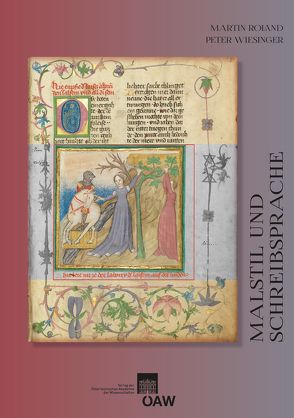

Aktualisiert: 2023-05-12

> findR *

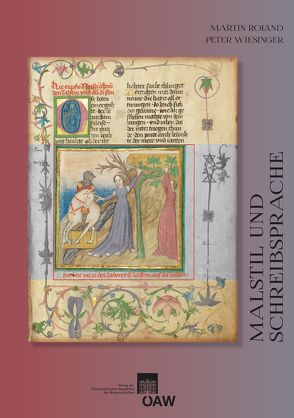

Der um 1430/35 entstandene Münchener „Jüngere Titurel“ wurde bisher entweder nach Südtirol oder nach Wien lokalisiert, wofür sowohl sprachwissenschaftliche als auch kunsthistorische Argumente vorgebracht wurden. Das Autorenduo begibt sich auf eine detaillierte Spurensuche, um die Tatbestände zu klären, wobei anhand von elf weiteren Handschriften auch das Bairisch-Frühneuhochdeutsche zur Darstellung gelangt. Bewusst haben sowohl der Kunsthistoriker Martin Roland als auch der Sprachwissenschafter Peter Wiesinger zuerst unabhängig gearbeitet, um jede Beeinflussung zu vermeiden. Beide kommen zu demselben Ergebnis: Nicht an den Ufern der Etsch, sondern deutlich nördlicher, nicht in Wien, sondern weiter stromaufwärts entstand die mit prächtigen Miniaturen ausgestattete Handschrift. Die nun vorliegende Publikation trägt die Argumente beider Disziplinen zusammen und bietet so eine wichtige Anregung zur interdisziplinären Zusammenarbeit.

Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).

Aktualisiert: 2023-05-12

> findR *

Der um 1430/35 entstandene Münchener „Jüngere Titurel“ wurde bisher entweder nach Südtirol oder nach Wien lokalisiert, wofür sowohl sprachwissenschaftliche als auch kunsthistorische Argumente vorgebracht wurden. Das Autorenduo begibt sich auf eine detaillierte Spurensuche, um die Tatbestände zu klären, wobei anhand von elf weiteren Handschriften auch das Bairisch-Frühneuhochdeutsche zur Darstellung gelangt. Bewusst haben sowohl der Kunsthistoriker Martin Roland als auch der Sprachwissenschafter Peter Wiesinger zuerst unabhängig gearbeitet, um jede Beeinflussung zu vermeiden. Beide kommen zu demselben Ergebnis: Nicht an den Ufern der Etsch, sondern deutlich nördlicher, nicht in Wien, sondern weiter stromaufwärts entstand die mit prächtigen Miniaturen ausgestattete Handschrift. Die nun vorliegende Publikation trägt die Argumente beider Disziplinen zusammen und bietet so eine wichtige Anregung zur interdisziplinären Zusammenarbeit.

Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).

Aktualisiert: 2023-05-12

> findR *

Aktualisiert: 2023-05-11

Autor:

Eveline Brugger,

Christoph Egger,

Gerhard Geissl,

Karel Hruza,

Reinhard Kren,

Christian Lackner,

Günter Marian,

Marian Marian,

Elisabeth Moll,

Gustav Pfeifer,

Folker Reichert,

Josef Riedmann,

Martin Roland,

Andrea Rzihacek,

Maria Stieglecker,

Karl Ubl,

Nikolaus Wagner,

Peter Wiesflecker,

Andreas Zajic,

Roman Zehetmayer,

Bernhard Zeller

Der um 1430/35 entstandene Münchener „Jüngere Titurel“ wurde bisher entweder nach Südtirol oder nach Wien lokalisiert, wofür sowohl sprachwissenschaftliche als auch kunsthistorische Argumente vorgebracht wurden. Das Autorenduo begibt sich auf eine detaillierte Spurensuche, um die Tatbestände zu klären, wobei anhand von elf weiteren Handschriften auch das Bairisch-Frühneuhochdeutsche zur Darstellung gelangt. Bewusst haben sowohl der Kunsthistoriker Martin Roland als auch der Sprachwissenschafter Peter Wiesinger zuerst unabhängig gearbeitet, um jede Beeinflussung zu vermeiden. Beide kommen zu demselben Ergebnis: Nicht an den Ufern der Etsch, sondern deutlich nördlicher, nicht in Wien, sondern weiter stromaufwärts entstand die mit prächtigen Miniaturen ausgestattete Handschrift. Die nun vorliegende Publikation trägt die Argumente beider Disziplinen zusammen und bietet so eine wichtige Anregung zur interdisziplinären Zusammenarbeit.

Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).

Aktualisiert: 2023-02-23

> findR *

Das »Schatzkästlein des Heiligen Römischen Reiches« und seine Kirchen im Hochmittelalter

Aktualisiert: 2023-04-28

Autor:

Gabriele Bartz,

Benno Baumbauer,

Christof Claser,

Britta Dümpelmann,

Jirí Fajt,

Julia Feldtkeller,

Christian Förster,

Christian Hecht,

Markus Hörsch,

Markus Leo Mock,

Karin und Eike Oellermann,

Martin Roland,

Stefan Roller,

Christiane Stöckert,

Manuel Teget-Welz,

Gerhard Weilandt,

Marius Winzeler

Im Katalogband "Mitteleuropäische Schulen V", der die Reihe "Die Illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichischen Nationalbibliothek" fortsetzt, werden alle Handschriften mit Buchschmuck beschrieben, die zwischen ca. 1410 und 1450 in Wien und Niederösterreich entstanden sind. Ergänzt wird der Katalog durch zahlreiche Vergleichsabbildungen und einen umfangreichen Tafelband.

Der erste Abschnitt des Katalogs ist den Prachthandschriften gewidmet, die im Auftrag des Hofes in Wien hergestellt und von einer Gruppe von Buchmalern ausgestattet wurden, die früher missverständlich unter der Bezeichnung „Hofminiatorenwerkstatt“ zusammengefasst wurden. Den Auftakt bilden eine umfangreich illustrierte Legenda aurea und ein großformatiges, prachtvoll illuminiertes Gebetbuch für König Friedrich IV., den nachmaligen Kaiser Friedrich III. Für die Ausschmückung der beiden Bände fanden sich Martinus opifex aus Regensburg, der Illuminator Michael, der Albrechtsminiator und der Meister der Klosterneuburger Missalien mit ihren Mitarbeitern in den Jahren 1446 bis 1448 in Wien zusammen. An diese beiden Hauptwerke schließen weitere Arbeiten der genannten Buchmaler sowie einige Handschriften an, die für andere Angehörige des Hofes angefertigt wurden. Unter diesen ist das vom Albrechtsminiator mit einer bemerkenswerten Folge von ganzseitigen Miniaturen ausgestattete Gebetbuch für Herzog Albrecht V. von Habsburg hervorzuheben. Ob der Nachfolger Albrechts, Kaiser Friedrich III., auch der Auftraggeber der mit 332 Miniaturen illustrierten Historia destructionis Troiae war, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Von Martinus opifex in Regensburg illuminiert, enthält der Trojaroman den umfangreichsten der hier vorgestellten Bilderzyklen.

Der zweite Abschnitt des Katalogs behandelt neben Codices, die innerhalb des beschriebenen Bestandes stilistisch isoliert sind, auch Gruppen von Handschriften, die aufgrund ihrer Fleuronnée-Ausstattung zusammengeführt werden konnten. Anhand der vorgestellten Handschriftenkonvolute wird exemplarisch vorgeführt, wie kunsthistorische Methode und Provenienzforschung einander bei der Einordnung von illuminierten Codices ergänzen können. Besondere Beachtung verdienen zwei Handschriften, deren künstlerische Ausstattung aus Einblattholzschnitten besteht. Dass man die damals entwickelte Technik der Druckgraphik nutzte, um den Schmuck der handgeschriebenen Codices zu ergänzen, weist entwicklungsgeschichtlich auf die Erfindung des Buchdrucks voraus.

Methodisch folgt der Katalog den früher erschienenen Bänden der Reihe. Die klar gegliederten Beschreibungen entsprechen grundsätzlich einem einheitlichen Schema, wobei für Handschriften mit geringfügigem Schmuck ein reduzierter Beschreibmodus gewählt wurde. Entsprechend der Funktion des Bandes als eines kunsthistorischen Spezialkatalogs bilden die Textabschnitte, die dem Buchschmuck gewidmet sind, das Kernstück jedes Katalogisats. Der terminologisch akkuraten und anschaulichen Beschreibung der buchmalerischen Ausstattung jeder Handschrift folgt jeweils eine sorgfältige stilkritische Analyse des Buchschmucks. Diese bildet die Grundlage für die zeitliche und geographische Eindordnung der Objekte. Darüber hinaus umfassen die Katalogtexte eine vollständige Darstellung der kodikologischen Merkmale der Handschriften, eine genaue Beschreibung ihrer Einbände, eine möglichst präzise Rekonstruktion ihrer Provenienzgeschichte, eine detaillierte Aufschlüsselung ihres Inhalts und, bei deutschsprachigen Codices, eine Bestimmung ihrer Schriftsprache; ergänzt werden die Beschreibungen durch eine Liste aller Publikationen zum jeweiligen Objekt.

Den Beschreibungen stilistisch zusammengehöriger und daher im Katalog gruppierter Handschriften gehen außerdem einleitende Texte voraus, in denen die gemeinsamen Merkmale dieser Bände zusammenfassend beschrieben werden. Monographische Einleitungen sind auch den einzelnen Illuminatoren gewidmet, die in den Handschriften für Friedrich III. vertreten sind. Diese Einleitungen bieten dem Katalogbenutzer eine synthetische Darstellung der in den Einzelbeschreibungen enthaltenen Detailinformationen.

Hinsichtlich seiner Zusammensetzung ist der katalogisierte Bestand insofern bemerkenswert, als er sowohl außerordentlich reich illuminierte Prunkhandschriften für hochgestellte Persönlichkeiten als auch sehr schlicht ausgestattete Codices für den Gebrauch an der Wiener Universität umfasst; auch einige Handschriften, die in Klosterskriptorien hergestellt wurden, sind vertreten. Somit vermag der vorliegende Katalog ein sehr dichtes Bild von der Buchmalerei der Spätgotik in Österreich und den angrenzenden deutschsprachigen Gebieten zu vermitteln.

Nicht zuletzt stellt der Katalog ein wertvolles Quellenmaterial für Mittelalterhistoriker, Liturgiewissenschaftler, Altphilologen oder Germanisten dar, zumal im 15. Jahrhundert zum einen häufiger konkrete Informationen über historische Personen wie Schreiber, Auftraggeber oder Vorbesitzer zu finden sind, zum anderen die Texte immer vielfältiger werden.

Gedruckt mit Unterstützung durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).

Aktualisiert: 2023-02-23

> findR *

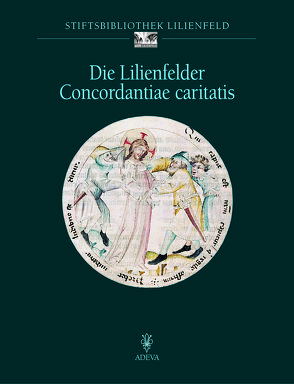

Eine umfassende christliche Realenzyklopädie Um die Mitte des 14. Jahrhunderts schuf Abt Ulrich von Lilienfeld eine Handschrift, die alles bisher Dagewesene übertraf. Sein Ziel war es, den theologischen Bildungsstand seiner Mitbrüder zu heben. Jedes Ereignis in den vier Evangelien sollte mit Vorbildern aus dem Alten Testament und aus der Natur in Zusammenhang gebracht werden. Dabei verließ er sich nicht nur auf die Gelehrsamkeit seiner Sprache, sondern stellte jedem der 238 Abschnitte der Textseite eine den Inhalt illustrierende Bildseite gegenüber. Mit diesem Werk ist nicht nur das bedeutendste theologische Grundsatzwerk entstanden, das in Österreich während des Mittelalters verfaßt wurde, sondern auch eine der am reichsten bebilderten Handschriften.

Aktualisiert: 2019-01-16

> findR *

Eine umfassende christliche Realenzyklopädie.

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts schuf Abt Ulrich von Lilienfeld eine Handschrift, die alles bisher Dagewesene übertraf. Sein Ziel war es, den theologischen Bildungsstand seiner Mitbrüder zu heben. Jedes Ereignis in den vier Evangelien sollte mit Vorbildern aus dem Alten Testament und aus der Natur in Zusammenhang gebracht werden. Dabei verließ er sich nicht nur auf die Gelehrsamkeit seiner Sprache, sondern stellte jedem der 238 Abschnitte der Textseite eine den Inhalt illustrierende Bildseite gegenüber. Mit diesem Werk ist nicht nur das bedeutendste theologische Grundsatzwerk entstanden, das in Österreich während des Mittelalters verfaßt wurde, sondern auch eine der am reichsten bebilderten Handschriften.

Aktualisiert: 2019-01-16

> findR *

Der um 1430/35 entstandene Münchener „Jüngere Titurel“ wurde bisher entweder nach Südtirol oder nach Wien lokalisiert, wofür sowohl sprachwissenschaftliche als auch kunsthistorische Argumente vorgebracht wurden. Das Autorenduo begibt sich auf eine detaillierte Spurensuche, um die Tatbestände zu klären, wobei anhand von elf weiteren Handschriften auch das Bairisch-Frühneuhochdeutsche zur Darstellung gelangt. Bewusst haben sowohl der Kunsthistoriker Martin Roland als auch der Sprachwissenschafter Peter Wiesinger zuerst unabhängig gearbeitet, um jede Beeinflussung zu vermeiden. Beide kommen zu demselben Ergebnis: Nicht an den Ufern der Etsch, sondern deutlich nördlicher, nicht in Wien, sondern weiter stromaufwärts entstand die mit prächtigen Miniaturen ausgestattete Handschrift. Die nun vorliegende Publikation trägt die Argumente beider Disziplinen zusammen und bietet so eine wichtige Anregung zur interdisziplinären Zusammenarbeit.

Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).

Aktualisiert: 2023-02-23

> findR *

Die in diesen zwei Bänden vorgelegten Arbeiten von Gerhard Schmidt sind unabhängig voneinander im Laufe der letzten 45 Jahre entstanden. In thematischer Hinsicht bilden sie jedoch eine geschlossene Einheit: Sie alle beleuchten – obschon unter verschiedenen Blickwinkeln – die Geschichte der Malerei der Gotik.

Der Untertitel Fixpunkte und Ausblicke bedarf einer kurzen Erläuterung: Er kündigt einerseits – aus der Bestimmung von Einzelkunstwerken gewonnene – Fixpunkte an und weist andererseits auf Ausblicke hin, die gesamteuropäische Zusammenhänge und Entwicklungen ins Auge fassen. Die mit dieser Publikation gelegten Fixpunkte sollen aber auch die zukünftige Forschung zu neuen Ausblicken und Erkenntnissen über die Malerei der Gotik anregen. Besonderes Augenmerk wurde auf die umfassende Illustration gelegt: 70 Farb- und mehr als 900 Textabbildungen wurden für diese Edition ausgewählt.

Die opulente Ausstattung aber auch die jeweils von Gerhard Schmidt angefügten – mitunter umfassenden – Nachträge, die die Aktualität aller vorgelegten Texte garantieren, machen aus den beiden Bänden eine der bedeutendsten Publikationen zur Malerei der Gotik der letzten Jahre.

Aktualisiert: 2019-01-16

> findR *

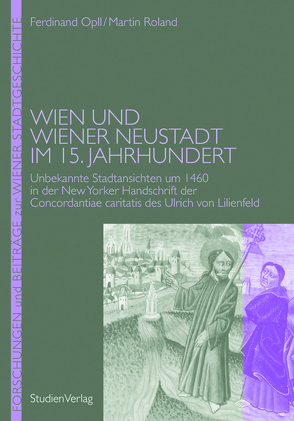

In engem Zusammenwirken eines Kunsthistorikers und eines Historikers wird hier eine in New York (Pierpont Morgan Library) aufbewahrte Handschrift des 15. Jahrhunderts einer eingehenden Analyse unterzogen. Dabei handelt es sich um eine zum Teil prächtig illuminierte Abschrift der Concordantiae caritatis des Zisterziensers Ulrich von Lilienfeld (gest. 1358), die als typisches Denkmal der typologischen Literatur dem Ziel gewidmet war, Begebenheiten aus dem Leben Jesu (so genannte ‚Antitypen') mit Vorbildern (so genannten ‚Typen') aus dem Alten Testament und mit Naturbeispielen in Beziehung zu setzen. Das Besondere dieser Handschrift liegt zum einen in ihrem Stellenwert für die kunsthistorische Entwicklung des 15. Jahrhunderts - ein Künstler verarbeitet Anregungen aus einem weit gespannten Raum -, zum anderen darin, dass bei einigen der Szenen im Hintergrund Städteansichten mit deutlichem Realitätsbezug auftreten. Die Handschrift ist um 1460 zu datieren, enthält damit die zweitälteste Ansicht von Wien (nach dem Albrechtsaltar aus den späten 1430er Jahren) und die ältesten Ansichten von Wiener Neustadt.

Ferdinand Opll, ao. Univ.-Prof. Dr. phil., Direktor des Wiener Stadt- und Landesarchivs und Leiter des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Stadtgeschichtsforschung, Autor zahlreicher Arbeiten zur hochmittelalterlichen Reichsgeschichte, zur vergleichenden sowie zur Wiener Stadtgeschichte, Mitherausgeber des "Historischen Atlas von Wien" und des "Österreichischen Städteatlas". Publikationen: Stadt und Reich im 12.Jahrhundert (1125-1190) (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii, 6, 1986); Leben im mittelalterlichen Wien (1998); (Hg., gemeinsam mit Peter Csendes), Die Stadt Wien (Österreichisches Städtebuch, Bd. 7, 1999); (Hg., gemeinsam mit Peter Csendes), Wien. Geschichte einer Stadt, Bd. 1 und 2 (2001, 2003); Wien im Bild historischer Karten (2004).

Aktualisiert: 2020-05-06

> findR *

MEHR ANZEIGEN

Bücher von Roland, Martin

Sie suchen ein Buch oder Publikation vonRoland, Martin ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Roland, Martin.

Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher

von Roland, Martin im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die

Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus

unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und

populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich

bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch

von Roland, Martin .

Roland, Martin - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher

von Roland, Martin die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten

vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher

verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:

Unser Repertoire umfasst Bücher von

- Rolando, Don

- Rolauffs, Bernd

- Rolbiecki, Martin

- Rolbitzki, Detlef

- Rölcke, Erhard

- Rölcke, Michael

- Rölcke, Michael

- Roldán Mendívil, Eleonora

- Roldán Vera, Eugenia

- Roldán, Concha

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie

unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien

zu finden. Neben Büchern von Roland, Martin und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und

einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem

Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die

bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,

Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

das Team von Buchfindr.